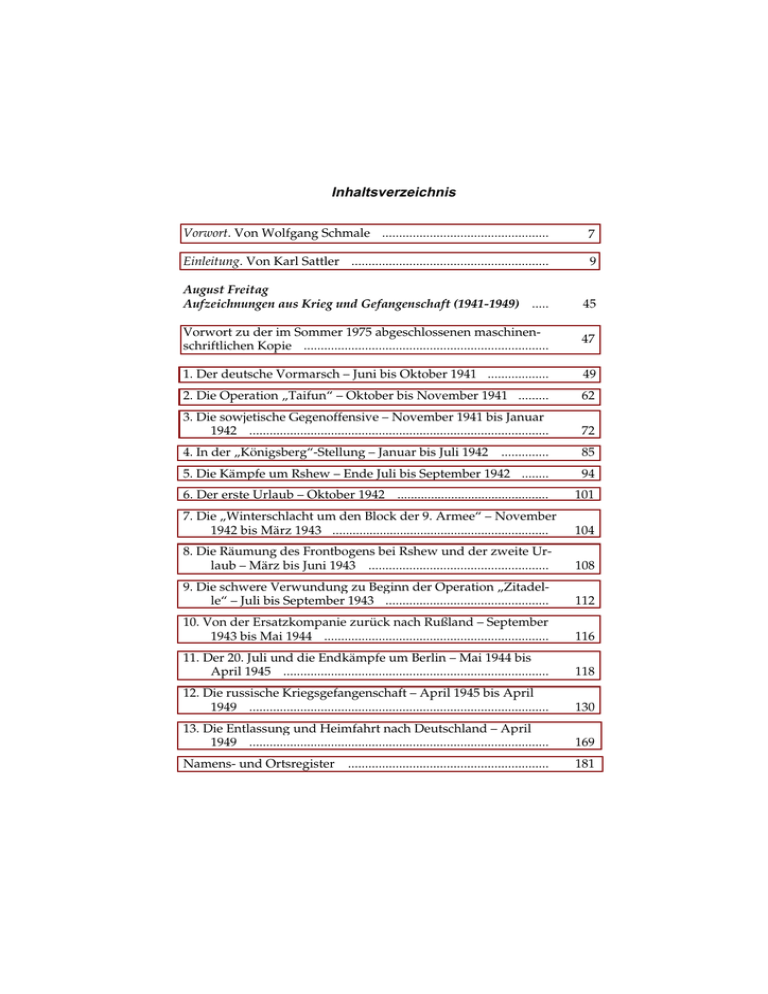

Inhaltsverzeichnis - Verlag Dr. Dieter Winkler

Werbung