Der Rhein von Basel bis Köln

Werbung

Titelbild:

Wandgemälde aus Raurica Augusta (Augst).

©Copyright by: Karawane-Verlag Ludwigsburg 1984

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Satz und Druck: Wachterdruck, Bönnigheim.

DIE KARAWANE

25. Jahrgang 1984 - Heft 2/3

(Doppelheft)

DERRHEIN

Vom Imperium Romanum bis Friedrich II.

herausgegeben im

KARAWANE-VERLAG LUDWIGSBURG

mit Unterstützung der Karawane-Studienreisen und des

Büros fl.ir Länder- und Völkerkunde

Ludwigsburg

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Dr. Bertold K. Weis

ERLEBTES RHEINMOSAIK . . . . . . . . . . . . . . . . 4

WAHRZEICHEN DES

IMPERIUM ROMANUM AM RHEIN . . . . . . . . . 19

AULUS VITELLIUS EINE RÖMISCHE KAISERPROKLAMATION

AM RHEIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

FLAVIUS CLAUDIUS IULIANUS EIN KAMPF UM DEN OBERRHEIN . . . . . . . . . . 50

AUSONIUS,

MOSELLA-EIN SPÄTRÖMISCHES

GEDICHT AUF DIE

MOSELLANDSCHAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

VOM ENDE DES RÖMISCHEN KÖLN . . . . . . . . 87

Dr. Alfred Mitatz

DER RHEINISCHE KÖNIGSRITT

FRIEDRICHS II. VON HOHENSTAUFEN ...... 100

Köln im Jahre 1850. Der Kölner Dom ist, 600 Jahre nach der Grundsteinlegung,

noch im Bau.

Zu diesem Hift:

Die sich im 18. und 19. Jahrhundert entwickelnde romantische

Bildungsreise mit ihrer, oft verklärenden, Hinwendung zu Schauplätzen der Geschichte und dem empfindsamen Erleben der

unberührten Natur, fand einen ihrer Höhepunkte in der Begegnung mit Europas berühmtesten Strom, dem Rhein. Viele Dichter und Schriftsteller haben die mit ihm verbundenen Sagen aufgezeichnet, seine romantischen, verfallenen Burgen besungen

und die großen geschichtsträchtigen Städte seiner Ufer beschrieben.

Schon 1828 erschien das erste, unter touristischen Gesichtspunkten verfaßte "Handbuch für Schnellreisende, Rheinreise von

Mainz bis Köln" von Prof. J. A. Klein, Vorläufer der Reisehandbücher Karl Baedeckers. 1850 bereits befuhren Ausflugsdampfer

den Rhein, wenn auch nicht von dem Fußwanderungen vorziehenden Baedecker empfohlen.

Der Rhein, Schicksalsstrom Europas, blickt auf eine lange und

reiche Geschichte zurück. Die zivilisatorische Leistung des

Imperium Romanum, des römischen Weltreiches, schuf gerade

hier wesentliche Grundlagen für die Entwicklung des Abendlandes, in der Auseinandersetzung zwischen Kelten, Römern und

Germanen.

Der Schwerpunkt der Beiträge dieses Heftes ist der Rhein in

römischer Zeit. Zusammengestellt wurden Vorträge, die während den Rheinkreuzfahrten der letzten Jahre mit MS "Austria"

an Bord gehalten wurden. Sie führen uns zurück in die Begegnung mit der römischen Antike: gegenwärtig und lebendig noch

heute nicht nur in Museen, sondern auch in Stadt und Land.

P.A.

3

Bertold K. Weis

Erlebtes Rheinmosaik

Der künftige Mentor ahnte noch nichts von Karawane-Studienreisen, von Studienkreuzfahrten, vom Auftrag eines Studienreiseleiters. Er war flinf Jahre alt, gerade alt genug, um das erste

Sümmchen bleibender Erinnerungen zu speichern. Sein Vater

hatte ihn und die vierjährige Schwester auf eine Reise nach Basel

mitgenommen. Dort wohnte ein Bruder des Vaters; er war inzwischen Schweizer Bürger geworden und wollte nun den Verwandten die stolze, traditionsreiche Stadt am Rheinknie zeigen. Vielleicht steht über allen Bildern aus einem so frühen Lebensalter

ein blendend heller Himmel. Jedenfalls ist diese erste Reise nach

Basel so im Gedächtnis geblieben: das Rheintal ein bunter, fröhlicher Garten, in der Fahrtrichtung links, sehr nahe, mit steigender und wieder fallender Kammlinie der Schwarzwald, auf der

rechten Seite, bedeutend weiter entfernt, aber doch blaugrün gedrängt und massig, die Vogesen. Vonall dem, was da unterwegs

vom kundigen Vater und eifrigen Mitreisenden gezeigt, bezeichnet und mit Namen genannt wurde, ist wenig später nicht viel

erinnerlich gewesen. Nur ein Turm, der unglaublich hoch, zart

und schlank, hinter den nächsten Auwäldern in den Himmel

wies, beschäftigte noch lange, wie auch der Name des Bauwerks,

die Phantasie: das Straßburger Münster. Mag sein, daß der Isteiner Klotz, dicht über Fluß und Bahnlinie auftrumpfend, im Bewußtsein haftet, doch kann dies auch HinzufUgung späterer

Erfahrung sein. In Basel empfing uns der Onkel, ein gesprächiger,

unterhaltsamer und trinkfreudiger Mann; er nahm eine Pferdedroschke, man fuhr durch die Stadt, zu den bekannten Sehenswürdigkeiten, aber die Eindrücke erwiesen sich als viel zu flüchtig, waren bald ausgelöscht von anderem. Wie auch sonst im Leben - mehr als die ganz großen Freuden, die Räusche des Glücks

- die Augenblicke des Verzichts, der schmerzlichen Enttäuschung unvergeßlich und untilgbar bleiben, so auch hier ein

höchst banal erscheinendes Erlebnis der ersten Begegnung mit

diesem schönen, unvergleichlichen Basel. Noch heute verbindet

die Münsterfahre den Fuß des Münsterfelsens mit dem Rheinweg auf der Kleinbaseler Seite; an einem Drahtseil, das quer über

den Strom gespannt ist, aufgehängt, pendelt sie zwischen den beiden Ufern herüber und hinüber wie eh und je, ohne Ruder oder

Motorkraft, nur vom Druck der starken Strömung bewegt. Der

Onkel mochte den heißen Wunsch des Neffen erraten haben und

4

Das Straßburger Münster.

5

Das Basler Münster und die Münsterfahre (Verkehrsverein Basel).

forderte zu einer Fahrt über den Fluß auf. Schon waren einige

Passagiere ins Fährboot gestiegen, wir sollten uns beeilen, da gab

es Verzug: die kleine Schwester weigerte sich, in das Boot zu steigen. Der Fährmann mahnte, der Vater hob das Mädchen auf, um

es in die Fähre zu tragen; doch das Schwesterehen schrie, strampelte, riß sich los und legte sich schluchzend flach auf den Boden.

Das Boot fuhr ab, glitt aufs vorbeischießende Wasser hinaus, hinüber nach Kleinbasel, während der Knabe, wie erstarrt von einem

unsäglichen Verlust, der prächtigen Münsterfähre nachstarrte.

Was danach noch kam an Unterhaltendem, Neuem, Vergnüglichem ist vergessen. Aber jedesmal, wenn ich von der Brüstung

des Münsterplatzes hinabschaue auf den immer noch grünen

Rhein und die Münsterfähre erblicke, spüre ich den Kloß von damals im Hals und fühle die tapfer unterdrückten Tränen. Gleichwohl bewährte sich auch an dieser schmerzlichen Kindheitserfahrung Hermann Hesses sinnspruchhafter Vers aus dem Gedicht

Stufen im Glasperlenspie/: "Undjedem Anfang wohnt ein Zauber

6

inne"; die erlittene Verweigerung vernarbte sanft zu einer lebenslangen Vorliebe für die Stätte, wo sie erlebt wurde.

Es kostete Mühe, diese Geschichte aus dem Nebel der Feme hervorzulocken; in späteren Jahren wird auch die eigene Frühzeit

zum mythologischen Bild, nur einzelnes, wie die Baseler Münsterfahre, tritt deutlicher zutage. Fünf Jahre später sitzen zwei

Zehnjährige zusammen in einer Schulbank des kleinen humanistischen Gymnasiums, das ein Speyerer Fürstbischof, ein Herr

Franz Christoph von Rutten (1743-1770), eröffnet hatte. In der

Sexta schließt man Freundschaften eher mühlos, unproblematisch und spontan; mitunter gelten sie fürs Leben. So bald verstanden auch wir beide uns als Freunde. Meine Eltern wohnten

in der ruhigen Amts- und Schulstadt; ihr glänzendes, von einem

Karlsruher Hochschulprofessor geschmackvoll renoviertes Barockschloß durfte mit den Namen Balthasar Neumann, Cosmas

Damian und Egidius Quirin Asam, Johann Michael Feichtmayr,

Johannes und Januarius Zick prunken. Hans, mein neuer

Freund, kam als sogenannter Fahrschüler oder Auswärtiger aus

einem noch viel kleineren Städtchen, das aber in der bewegten

Geschichte des alten deutschen Reiches als Reichsfestung Philippsburg ein Platz von europäischer Bedeutung gewesen war.

Sein Vater besaß dort eine Druckerei und verlegte eine winzige

Lokalzeitung - die deutsche Presselandschaft war damals noch

ein veritabler Blätterwald, in dem auch Strauchwerk und Unterholz zu gedeihen vermochten. Die einstige Reichsfeste lag am

Rhein, genauer gesagt an einem Arm des Altrheins. Die ehemaligen Festungswerke waren so gut wie verschwunden, abgetragen,

eingeebnet; das Städtchen träumte dahin in seinem stillen

Abseits hinter den Hochwasserdämmen des Stromes, den die

dichten Auwälder verhüllten. An den längst vergangenen Streit

der Großmächte, des Kaisers in Wien und des französischen Königs, um den Besitz der Festung erinnerten nur noch die Straßennamen: die Schanzenstraße, die Kronenwerkstraße, die Wallgärtenstraße, dazu die Namen vieler vergessener Generäle und

Kommandanten auf anderen Straßenschildern, und draußen, vor

dem Ort, von einem breiten Altrheinarm umschlossen die große

Rheinschanzinsel, wo heute zwei gewaltige, einhundertfünfzig

Meter hohe Kühltürme eines Kernkraftwerkes stehen, bei greller

Sonne glatt und gleißend, bei diesigem Wetter dunkel drohend

wie dämonische Giganten. Damals streckte über den niedrigen

Häusern nur die barocke Pfarrkirche ihre Turmhaube empor, dahinter wölbte sich wie ein grüner Wall der Rheinwald. Nach den

lebhaften Erzählungen und Schilderungen meines neuen Freundes war seine Einladung, an einem Sonntagnachmittag mit ihm

7

Altrheinmotiv bei Philippsburg.

zusammen die Flußlandschaft zu durchstreifen, nur die Erfiillung

eines heimlichen Wunsches. Es war Frühsommer, die Sonne lag

warm und feiertäglich über den Dächern und in den menschenleeren Straßen. Von dem kleinen Bahnhof gingen wir ziemlich eilig, fast hastig, als könnte uns eines unserer Ziele entwischen,

zum Städtchen hinaus und tauchten bald in die grüne Dämmerung der Uferwälder ein. Von einem leichten Lufthauch bewegt,

flimmerten die Blätter der Pappeln und der wuchernden Weidenbüsche wie umhergewirbelte Silberstücke. Vom Strom her ertönte laut warnend, den Neuling erschreckend, das Hupen eines

Schleppers. Auf einem schmalen Fußpfad, in den wie Fußangeln

wuchernde Sträucher hineinhingen, erreichten wir den Altrhein.

Da lag er vor uns, viel breiter, als ich ihn mir vorgestellt hatte, glatt

und reglos, und doch ein fließendes Gewässer, bald als grünschillernde Fläche, Überwachsen von teppichartigen Kolonien feuchtschimmernder Wasserlinsen und Grünalgen, bald als funkelnder

Spiegel vor tiefdunklem Untergrund. Da und dort an den Rändern des Altwassers reckte sich, zu Mauern zusammengedrängt,

hohes Schilfrohr auf, Vögel, von unseren Stimmen aufgeschreckt,

stoben aufund schossen kreischend durchs verschlungene Laubwerk davon. Wenn ich die Spinnweben der Zeit, die sich auch an

einzelnen Stellen dieses Erinnerungsbildes angesiedelt haben,

sehr sorgfältig entferne, sehe ich uns wenig später auf einem sehr

langen, flachen Boot, wie ich bisher keines gesehen hatte, lang-

8

sam auf dem Wasser dahintreiben, während gleich unter der

Oberfläche dichte Schwärme von Jungfischen vorüberschossen

und unten über dem Grund vereinzelt kräftige Hechte und behäbige Karpfen dahinzogen. Für einige Zeit schien unser Gesprächsstoff erschöpft zu sein oder die unendliche Stille, die Wald

und Wasser überwob, hatte auch uns ergriffen. Das Schweigen

hielt vor, bis die grünen Mauern, die uns bis dahin umgeben hatten, sich wie zu einem Tor öffneten, durch das der Altwasserarm

in den offenen Strom zurückkehrte. Dort legten wir an; zum

erstenmal sah ich die mächtige, stolze Wassermasse durch eine

freie Natur, durch Walder und abermals Wälder, dahinströmen,

den großen, feierlichen Domen entgegen, nach Speyer, Worms,

Mainz und zum heiligen Köln. Nur als Sprachlosigkeit läßt sich

bezeichnen, was diese Begegnung mit dem Rhein bewirkte.

Tränen, heimliche und unverhohlene, sah man Jahrzehnte nach

dieser Altrheinpartie bei eleganten, weitgereisten, weltkundigen

und ganz und gar unsentimentalen Damen an Bord der schnittigen A USTRIA auf der Fahrt durch den Rheingau: Angesichts des

vielbesungenen Lorelei-Felsens über der Stromenge erklang aus

den Bordlautsprechern, von einem gemischten Chor in einem lobenswert schlichten Volkston vorgetragen, Heinrich Reines weltbekanntes Lied von der schönen Lorelei in Friedrich Silchers Vertonung. Das wäre eine alltägliche Geschichte, nicht erzählenswert. Doch es waren nicht nur deutsche Passagiere, die dieser

Augenblick berührte. Französische Gäste waren an Bord, auch

MS "Austria" auf Rheinkreuzfahrt

Max Slevogt, Loreley.

Entwurf ftir ein Gemälde (1886).

sie nicht Normalbürger aus Paris oder aus der Provinz; eines der

beiden Ehepaare lebte seit Jahren in einem fernen afrikanischen

Land. Nun hatten sie die alte Liebe der Franzosen zu dieser schönen Landschaft, zur Rheinromantik, entdeckt und ihr eine Woche

des Heimaturlaubs vorbehalten. Sie kannten ihren Victor Hugo

und seine breit angelegte, auch den heutigen Leser noch fesselnde Reisebeschreibung Le Rhin, die vielen ihrer Landsleute unbekannt ist. Das Buch war damals, bei seinem ersten Erscheinen

(1842), Ertrag einer fast dreimonatigen Rheinreise, die den

großen Romantiker - nach seiner eigenen Formulierung - "die

Vergangenheit und Zukunft Europas erahnen" lehrte. Victor Rugo hat geradezu hymnische Sätze über den Rhein geschrieben; er

nennt ihn den Fluß der Vorsehung, einen symbolischen Fluß,

erklärt, er sei in seinem Lauf"sozusagen ein Bild der Zivilisation,

der er bereits so vielfaltig gedient hat und noch dienen wird." Von

der romantischen Märchengestalt, die Clemens von Brentanos

vielstrophige Ballade Die Lore Lay auf dem Felsen angesiedelt,

Heinrich Reine in alte Zeiten, superlativische Übertreibung sogar

in uralte Zeiten versetzt hat, spricht Victor Hugo freilich nur

andeutungsweise. Er nennt sie die arme Nymphe und erzählt desto ausführlicher von einem berühmten Echo, das er selbst erprobthabe; dabei gibt er sich sogar philisterhaft pedantisch, indem er

10

berichtet, er habe bei mehrfachen Versuchen statt des behaupteten siebenfachen Echos - das übrigens nach wie vor in den gedruckten Reiseführern zu finden ist- jedesmal nur ein fünffaches

feststellen können. Von diesem völligen Mangel an Verständnis

für die schöne Hexe Lorelei wollte ich den französischen Landsleuten des Klassikers in diesem Augenblick natürlich nicht sprechen. Jede kritische Bemerkung hätte die lyrische Atmosphäre,

das gerade jetzt so fühlbare Einverständnis der Nationen in der

unangenehmsten Weise stören müssen. Die eine der beiden Damen stand merkwürdig in sich versunken da und sah unverwandt

auf Wasser und Fels. Sie hat ihre Eindrücke und Empfindungen

viel später in einem Brief mitgeteilt, den sie gleich nach ihrer

Rückkehr in der Form eines höchst individuellen Reiseberichts

niederschrieb. Ich zitiere ihren Brieftext auszugsweise in deutscher Übersetzung: "Dann der Höhepunkt, die Verengung des

Stromes, der Zauber der Felsstürze und, in drei Sprachen angekündigt, die Lorelei. Der Eindruck ist gewaltig; ich muß tatsächlich die aufsteigende Bewegung hinunterschlucken, meine

Augen brennen. Die Sensation hält nur einige Augenblicke an,

denn aus den Lautsprechern hört man die Musik auf die Verse

von Heinrich Heine." Beiläufig wäre anzumerken, was ich im

Zitat weggelassen habe; Madame meinte, die Melodie sei von

Schubert, doch der Irrtum ist durchaus verzeihlich, denn wie sollte sie unseren schwäbischen Landsmann Friedrich Silcher kennen, wo doch auch in Frankreichjedermann den Schubert Franz

kennt! Unvergeßlich bleibt das Bekenntnis der Berichterstatterio

zu den Anzeichen der Rührung, die der erfahrene Mentor auch

aus den Eingeständnissen manches anderen, im übrigen total

verschlossenen Teilnehmers kennt. Wir haben am Ende der

Kreuzfahrt, vor dem Eintreffen in Köln, mit den französischen

Teilnehmern über die zahlreichen Begegnungen mit der deutschfranzösischen Geschichte gesprochen, die diese Reise notwendigerweise mit sich gebracht hatte. Monsieur B. meinte in Erinnerung an die Ruinen so vieler zerstörter Burgen und Schlösser:

"Ich habe den Eindruck gewonnen, daß die Franzosen diesem

Land allerhand Schlimmes angetan haben." Doch dieser Satz

durfte nicht als Resümee unserer gemeinsamen Rheinreise stehen bleiben. So einigten wir uns schließlich auf eine Geschichtsbetrachtung, die sich dem ewig gestrigen Aufrechnen gegenseitigen Verschuldeos verweigert und als Parole für die Zukunft das

Verständnis für den anderen und den Respekt vor seiner Eigenart

proklamiert: Vergangenes wird dann als dorniger Weg von den

gestrigen und vorgestrigen Wirrtümern zu den besseren, heilsameren Einsichten von heute und morgen begriffen werden. Die

11

Tränen für die Lorelei könnten so als Symbol der neu gewachsenen Völkerfreundschaft am Rhein gelten.

Vielleicht war es ein Vorzug, in einer Zeit aufwachsen zu dürfen,

als das Auto noch nicht zur obligaten Ausstattung des Primaners

oder doch wenigstens des Abiturienten gehörte. Ein Fahrrad

reichte hin zur Erkundung der faßbaren Umwelt. Es führte,

innerhalb bescheidener Grenzen, gleichwohl zu kostbaren, bewußtseinsbestimmenden, Weltansicht begründenden Begegnungen. An einem Samstagnachmittag zum Beispiel reichte der

Aktionsradius dieses Fortbewegungswerkzeugs erstaunlich weit.

Speyer zu erreichen, die Domstadt auf dem linken Rheinufer, bedeutete nichts weiter als eine gemächliche Spazierfahrt quer

durch die Ebene; sie führte sehr lange auf einem weichen, federnden Pfad dahin, durch hohe Buchenwälder zuerst, dann durch

starkduftenden Kiefernforst, auf dem alten Hochufer, dem sandigen, an endlosen Spargelfeldern vorüber, schließlich hinab ins

fruchtbare Schwemmland verschwundener Altrheinarme.

Durch das Tor eines langgestreckten Hochwasserdammes mündete das Sträßchen in die weitaus breitere Hauptstraße eines stillen, pappelumstandenen Dörfchens ein und führte schnurgerade

auf die Rampe einer primitiven Rheinfahre zu, die damals noch

eher ein paar Ochsengespanne als Autos über den Fluß zu befördern hatte. Wer diesen Weg nach Speyer wählte - für uns war es

wohl der kürzere -, betrat den historischen Kern der Stadt durch

eine der großartigsten deutschen Toranlagen, das Altpörtel; da

öffnete sich vor dem unwillkürlich einhaltenden Besucher der

Blick in eine wahrhaft königliche Straße und auf das in der Nachmittagssonne sehr hell, viel zu hell aufleuchtende Westwerk des

Domes, diesen vielgescholtenen, von den Puristen gallig gerügten Wiederaufbau der zerstörten Fassade durch den großherzoglieh badischen Oberbaudirektor Heinrich Hübsch. Doch derlei

stilkritische Auseinandersetzungen waren dem Gymnasiasten

noch fremd, vielleicht empfand er den Kontrast zwischen der originalen Bausubstanz des 11. Jahrhunderts und der Fassade des

19. Jahrhunderts überhaupt nicht. Ihn bewegte vielmehr die majestätische Komposition, die ihn als ungeheurer Eindruck überfiel und ihm, wie in einem taumelndem Traum, diese kaiserliche

Bühne mit den Bildern der Historie erfüllte. Kein späteres Wiederkommen, auch keine Wiederkehr mit der ganzen Fracht

indessen erworbener Kenntnis, kann die Magie des Erstmaligen

wiederholen oder gar überbieten. Es läßt sich schwer sagen, wieviele greifbare Erinnerungen an jenes erste Anschauen des Kaiserdomes geblieben sind; zu sehr sind sie überlagert von Späterem. Eines allerdings ist lebendig, ist gegenwärtig geblieben: das

12

Grabplatte Rudolfvon Habsburgs in der Kaisergruft im Dom zu Speyer.

Gefühl der Präsenz des Römischen ini romanischen Bauwerk

beim Blick durch die schlichte Größe des südlichen Seitenschiffes zur Treppe, die zum Querhaus hinauffuhrt. Neben diesem

ganz bedeutenden, spontanen Erlebnis scheintjener Nachmittag

eine zweite, wohl nicht ganz so tief eindringende, aber gleichwohl

nie mehr vergessene Vorstellung gezeitigt zu haben: die Iodentität des Begriffes Kaisergruft mit der Reliefplatte mit dem Bild

Rudolfvon Habsburgs. Die Stunde im Dom zu Speyer brachte,

wohl sehr zufällig, bald darauf einen Ertrag an einer Stelle, wo er

13

nicht mit Sicherheit zu erwarten war: im Schulalltag. Unser

Deutschlehrer, ein höchst präziser, nach heutiger Diktion autoritärer, von seinen Schülern, am meisten aber von sich selbst Leistung erwartender, kenntnisreicher Schulmann, erklärte uns eines Tages, er wolle mit uns eine Rezitationsstunde vorbereiten.

Jeder von uns erhielt ein Blatt mit einem Gedicht, das er flir die

betreffende Stunde auswendig lernen sollte. Überrascht, ja verblüfft, las ich die Überschrift des Gedichts, das mir zugedacht

war: Gräber in Speyer aus dem Zyklus Der Siebente Ring von Stefan George. Wie kam es, daß gerade mir diese Verse zugefallen

waren? Und es war eine schwierige Aufgabe, die gemeißelte

Sprache, der hieratische Tonfall, die esoterische Begriffswelt dieses Dichters. Den Text sich einzuprägen, war flir ein unverbrauchtes Gedächtnis gewiß kein Problem; ließ man uns nicht

auch Horaz-Oden und ganze Seiten Homer-Verse auswendig lernen? Doch ein so mächtiges Gedicht des großes Sprachmagiers

wirklich zu gestalten, seine dunklen Bilder plastisch erstehen zu

lassen, seine Tonsprache in allen Nüancen hörbar, erlebbar zu

machen! Dann kam die Rezitationsstunde, die letzte Stunde eines langen Vormittags. Wir gingen in den Musiksaal der Schule,

wo es ein Podium gab, von dem aus wir zu sprechen hatten. Was

die anderen vortrugen, weiß ich nicht mehr; zu sehr war meine

Spannung auf meinen eigenen Auftritt konzentriert. Die ersten

beiden Verse gingen noch schwer von der Zunge:

Uns zuckt die hand im aufgescharrten chore

Der leichenschändungfrische trümmer streifend.

Doch dann war vergessen, daß da unten die Kameraden saßen,

daß der Lehrer mir zuhörte, daß es nachher vielleicht Kritik und

Urteil geben werde. Noch einmal sah ich mich durch die

dämmerige Krypta und die Kaisergruft gehen und die Namen

lesen; es war, als sollte ich durch das Dichterwort beschreiben,

was ich, wenige Wochen zuvor, an jenem Samstagnachmittag

zum erstenmal mit meinen Augen erblickt hatte:

Urvater Rudolf steigt herauf mit Sippe.

Er sah in seinem haus des Reichespracht

Bis zu dem edlen Max dem letzten ritter.

Vielleicht hörte ich den letzten beiden Versen mit den fernen,

fremden Begriffen und Namen nach:

Weisheit der Kabbala und Römerwürde

Feste von Agrigent und Selinunt.

Der Lehrer stand auf: "Das war gut. Ich wußte nicht, daß Sie Gedichte so ausgezeichnet vortragen können." Wenn dieser Lehrer

14

lobte, blieb er knapp und präzis wie stets; aber sein Lob hatte

etwas zu bedeuten. Seitdem begleitet mich auch bei jeder Führung durch die Speyerer Kaisergruft Stefan Georges Gedicht

Gräber in Speyer.

In einem Lexikon der Weltarchitektur lese ich die nachstehende

Definition des Begriffs Mosaik: "Geometrische oder figürliche

Flächendekoration für Wände, Kuppeln oder Fußböden aus kleinen bunten Glas-, Stein- oder Marmorstückchen, die in einem

Mörtelbett aneinandergelegt werden. Die Mosaikkunst erreichte

in der römischen und byzantinischen Epoche ihren Höhepunkt."

Angesichts dieser Begriffsbestimmung und historischen Abgrenzung bekenne ich offen, daß das Erlebte Rheinmosaiknur ein Miniaturerzeugnis sein kann; eine erschöpfende Bearbeitung des

Themas ergäbe wohl ein riesiges Fußboden- oder Kuppelmosaik.

Das soll freilich berufeneren Meistern der Mosaikkunst vorbehalten bleiben. Eines ist gleichwohl gewiß: auch ein bruchstückoder lückenhaftes Mosaik müßte farbliehe Vielfalt mit thematischer Differenziertheit verbinden, müßte ein Zusammenspiellyrischer Motive mit starkem dynamischen Akzenten sein. Mitunter erklingen in diesem Konzert die konkurrierenden Stimmen

symphonisch - im ursprünglichen Sinn des Wortes. Das geschieht selten, das heißt dann, wenn Ort, Situation und Stunde in

eins zusammengehen. Diesen Glücksfall hat vermutlich schon

mancher Teilnehmer, manche Teilnehmerio an einer KarawaneRheinkreuzfahrt erlebt. Mir und einigen anderen Mitreisenden

wurde das am Abend des 1. Oktober 1983, am Ende der vierten

Rheinkreuzfahrt der Karawane in Köln zuteil. Unser Schiff, MS.

AUSTRIA, hatte unterhalb des Domhügels angelegt, seine

erleuchteten Fenster spiegelten sich im Wasser des Stromes,

ließen auch warmes Licht auf die Uferstraße rinnen. An Bord waren die Abschiedsreden gehalten, das Abendessen serviert worden, viele saßen noch in der Bar bei einer Flasche Wein, einzelne

hatten sich an einen ruhigen Tisch zurückgezogen und schrieben

ihr Reisetagebuch zu Ende, nicht wenige fühlten sich, überwältigt von den vielen Eindrücken, ermüdet und zogen sich in ihre

Kabinen zurück. Nur wenige waren es wohl, die glaubten, nach

dem letzten, mit Bildern und Gedanken so hoch angefüllten Tag,

der Einsamkeit, des Alleinseins zu bedürfen, um vor dem eigenen Bewußtsein die Summe zu ziehen, den Schlußpunkt selbst

zu setzen. Von der Anlegestelle des Schiffes bot sich der Gang

zum Domhügel von selbst an. Auch der schon weit vorgerückte

Abend hatte den Freiraum um den Dom noch nicht menschenleer gemacht. Doch der einsame Spaziergänger bemerkte das Gewimmel, das Stimmengewirr kaum. Zu riesig stieg vor dem Blick

15

Die Auferstehung. Älteres Bibelfenster im Kötner Dom.

das Gebirge des Bauwerks empor, zu erhaben, um nur als der kolossale Geselle zu gelten, den Reirich Reine noch als zukunftslose

Bauruine zu erkennen glaubte; auch große Dichter irren, wenn

sie sich vom Ingrimm die Rolle des Propheten aufdrängen lassen.

Mein Weg, ohne Plan und Absicht gewählt, führte zu einem ruhigen Wmkel der Südfassade; dort haftet im Stein eine Bronzetafel,

Erinnerung an den denkwürdigen, nicht nur als Datum der

Architekturgeschichte bedeutsamen 4. September 1842, an dem

- um noch einmal Reine zu zitieren- ein talentvoller König, Friedrich Wtlhelm IV. von Preußen und der Kölner Erzbischof den

16

Grundstein zu Weiterbau und Vollendung des Domes legten. Da

stand man nun sinnend in der Nacht und bedachte jenes Ereignis

und den Gang der Zeiten: wie leichthin überheben wir uns mit

unserem Stolz auf gegenseitige Toleranz und ökumenisches Einverständnis der Christen und vergessen, daß da vor nahezu eineinhalb Jahrhunderten ein evangelischer Herrscher und ein

katholischer Oberhirte ein beispielhaftes Bündnis eingingen zur

Erfüllung des Auftrages einer versunkenen Zeit. Im freien Raum

vor der Westfassade sah man Gruppen und Grüppchen von Menschen im Gespräch beieinander stehen. Der Ostpfeiler des Nordturmes verlangte ein kurzes Verweilen: auch im diffusen Licht

der Lampen war die Narbe des historischen Wundmals vom Luftangriff des 3. November 1943, die Ziege/plombe, erkennbar;

schmerzlich empfand man hier die ewige Spannung zwischen

den Mächten des Schöpferischen und des Zerstörerischen, zwischen den Werken des Friedens und jenen des Krieges. Der weitere Weg ftihrte mich dann ins Reich der Stille, entlang der Nordfassade zum Kapellenkranz des Chors mit dem krausen Filigran

der überreichen Schmuckformen. Wer das Bauwerk kennt und

deshalb liebt, mußte auch an diesem Abend, wenig vor Mitternacht, am Scheitelpunkt des Chorrunds innehalten, dort, wo in

der Längsachse des Doms die Dreikönigenkapelle in die Ostrichtung weist. Der Blick des Kundigen erhob sich, wie von Magie dahin gezogen, zum älteren Bibelfenster, dem ältesten farbigen

Fenster des ganzen Bauwerks; dort verbarg sich jetzt, oben im

Ausschnitt aus dem

Kölner DionysosMosaik. Tanzende

Frau und tanzender

Mann aus dem

Gefolge des Dionysos.

Köln, RömischGermanisches

Museum.

17

Dunkel das leuchtende Antlitz des triumphierend auferstehenden Christus. Es ist im Kölner Dombild Kalender 1984 abgebildet; die herrliche Aufnahme wurde möglich, nachdem im Sommer 1982 die Scheiben des Fensters herausgenommen und in der

Dombauhütte gereinigt worden waren. Ich weiß nicht, ob ich

mich auf diesem Rundgang überhaupt daran erinnert habe, daß

der ganze Riesenbau über den Fundamenten eines römischen

Tempels des Jupiter Mercurius sich erhebt. Jedenfalls wurde der

Schritt von einer unbewußten Eingebung hinübergelenkt zum

Schatzhaus, dem Thesauros, des römischen Köln, zum neuen

Römisch-Germanischen Museum; es ist wahrlich kein RömischGermanischer Supermarkt, wie im März 1974 nach der Eröffnung

des Museums ein Berichterstatter, der Masse der Exponate wegen, tadeln zu sollen glaubte. Das Poblicius-Monument und das

Dionysos-Mosaik, die beiden imposantesten Denkmäler des römischen Köln - Würde und Anmut, in zwei übereinander

angeordneten Geschossen vereinigt - zeigten sich hinter der

hohen Glaswand: Signale ferner Frühe. So endete der improvisierte Rundgang dort, wohin die folgenden Kapitel fUhren sollen:

Im Reich der Stadtgründer, in der Welt der römischen Colonia

Claudia Ara Agrippinensium.

Rheinkreuzfahrten

der Karawane Studienreisen 1981 - 1984

10. -17. 10.1981:

81/2-R Herbstkreuzfahrt mit MS "AUSTRIA"

Der Rhein von Basel bis Köln

17.- 2. 06.1982:

82/2-R 1 Kreuzfahrt mit MS "AUSTRIA"

Der Rhein von Köln bis Basel

16.- 24. 10. 1982:

82/2-R 2 Herbstkreuzfahrt mit MS "AUSTRIA"

Rhein- und Moselkreuzfahrt von Basel bis Köln

24. 09.- 02. 10. 1983:

83/2-R Herbstkreuzfahrt mit MS "AUSTRIA"

Rhein- und Moselkreuzfahrt:

Römische Stadtanlagen, Kaiserdome und Landschaften von

Basel bis Köln

06.-13. 10.1984:

84/2-R Rheinkreuzfahrt mit MS "AUSTRIA"

Kaiserdome und Landschaften rechts und links des Rheins

(Vgl. Seite 114)

18

Bertold K. Weis

Wahrzeichen des Imperium Romanum am Rhein

Unter dem Titel Die Römer am Rhein zeigte das Römisch-Germanische Museum Köln im Frühjahr 1967 eine faszinierende Ausstellung. Der Katalog, ein dickes Buch von 371 Seiten mit einem

Anhang von 128 Bildtafeln, ist auch heute noch und in Zukunft

eine Quelle kostbarer Informationen. Das Interesse, das die Ausstellung in der Öffentlichkeit fand, wurde damals fast als sensationell empfunden. Voll und ganz bestätigte sich, was im Geleitwort

des Ausstellungskatalogs gesagt wurde: es handle sich hier "um

eine internationale und umfassende Schau von Rang, die es

bisher nicht gegeben hat und unserer Generation wohl auch

nicht noch einmal geboten wird". Sieben Jahre nach diesem Ereignis eröffnete (1974) das Römisch-Germanische Museum seine

neuen Räume am Kölner Domplatz. Der Publikumsandrang

übertraf alle Erwartungen. Eine große deutsche Tageszeitung

kennzeichnete das Außergewöhnliche des Ereignisses so: "Das

Ge wühle ist unbeschreiblich, mitten in der Woche. Es fallt einem

kein Beispiel ein, daß sich je eine Stadt derart aufihr Museum gestürzt hätte, ein Ansturm von Zehntausenden,jung und alt, Professorenmonokelneben Maurerkittel, Schülerinnen neben Rentnern, Familien mit Hund, Hausfrauen mit Einkaufstaschen,

Büroangestellte, die sich ftir eine "Besorgung" beurlauben ließen

-das Museum als Besitz der Bevölkerung, dieses immer so idealistisch ausposaunte Postulat, hier wird's Ereignis." Skeptiker

mochten vermuten, es handle sich um ein Eröffnungsspektakel;

ihre Vermutungen wurden in der Folge nicht bestätigt, das Interesse ist ungebrochen geblieben.

Ein Jahr danach (1975) erschien im Verlag Philipp Reclamjr. in

Stuttgart unter dem Titel Die Römer an Rhein und Mosel die deutsche Fassung eines umfangreichen Werkes des Luxemburger

Historikers Charles-Marie Temes: das französische Original La

vie quotidienne en Rhenanie Romaine (Das tägliche Leben im römischen Rheinland) war 1972 bei Hachette in Paris veröffentlicht

worden. In deutscher Sprache liegt der Band inzwischen schon in

der dritten Auflage (1982) vor, ein Argument gegen die oft behauptete und beklagte Geschichtsfeindlichkeit unserer Zeit; man

sieht, sie gilt zum mindesten nicht ftir die Geschichte der römischen Herrschaft in den Rheinlanden.

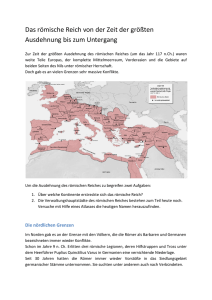

Wahrzeichen dieses Imperium in der unvergleichlichen Stromlandschaft sind vor allem die großen, aus allen Untergängen neu

19

Rauneorum

Augusta

und Castrum Rauraceuse

,,~~

:

~:_

'7

I,

I

leQende:\

1 Hauptforum

'' 2 curia

3 Basilika

_ ~ 4 Tempe~

5 Theate-r

6 Tempel

, 7 Tempeln. Neben·

8 Forum m

und Südforum

9 Zentraltherme"

Übersichtsp1a n von Aug usta Raurica.

20

lO Tempel

11 Amphitheater

12 Tempel

13 Rundbau

t4 Museum

Augusta Raurica. Modell der Stadt, Ansicht von Osten. BlickaufBasilica und Jupitertempel (Vordergrund), Theater und Tempel auf Schönbühl (Hintergrund).

Nach W. Eicbenberger.

aufgeblühten Städte des westlichen Ufers. Mit wenigen Ausnahmen tut sich ihre römische Herkunft noch in ihren heutigen Namen kund. Um auf Schweizer Boden zu beginnen: Augst, die

älteste römische Bürgerkolonie nördlich der Alpen, verdankt

ihren Doppelnamen Augusta Raurica einerseits dem Augustus,

andererseits den keltischen Bewohnern der Gegend, den Rauricern. L. Munatius Plancus, ein Freund Cäsars, der den Ort, vermutlich am 21. Juni 44 v. Chr., gründete, gilt auch den Baslern

als ihr Stadtgründer; sein Denkmal, die Stiftung eines Basler

Neubürgers aus dem Jahr 1574, steht im Hof des schönen spätgotischen Rathauses der Stadt.

Der Name des Munatius Plancus und seine Gründung Augusta

Raurica weisen auf den Ursprung der römischen Präsenz am

Rhein hin; sie ergab sich als historische Folgerung aus der Eroberung Galliens durch C. Julius Cäsar (58-51 v. Chr.) und währte

dann rund ein halbes Jahrtausend. Sie ftihrte auch zu einem

ersten großen militärischen Zusammenstoß der Legionen mit

den aufs linke Rheinufer übergetretenen, teilweise schon tief in

keltische Siedlungsgebiete eingedrungenen Germanenstämmen. In dem blutigen Waffengang mit dem begabten und selbstbewußten suebischen Heerkönig Ariovist - der Schlachtort lag

zwischen Belfort und Schlettstadt, vermutlich im Raum Mühlhausen- mochte der römische Eroberer die Bedeutung der nachmals geradezu sprichwörtlich gewordenen Germanengefahr

erkennen; mit ihr hatte Rom in den folgenden Jahrhunderten zu

leben. In dieser Begegnung dürfte schon Cäsar die Einsicht ge-

21

wonnen haben, daß der Rhein nicht geeignet sei, als sichere

Grenze die westwärts drängende, jenseits des Stromes einen goldenen Westen erwartende germanische Völkermasse aufzuhalten. Abschreckung allein schien Wrrkung zu versprechen. Sie hat

auch bereits Cäsar praktiziert, als er zuerst im Jahre 55 v. Chr. in

der Gegend von Weißenturm südlich Andernach, dann im Jahre

53 v. Chr. bei Urmitz gegenüber dem Südrand des Neuwieder

Beckens seine beiden berühmten Pionierbrücken über den

Rhein bauen ließ, um in germanisches Gebiet vorzustoßen. Weitere Pläne für Germanien zu verfolgen, war Cäsar nicht gegeben;

seine politischen Ziele riefen ihn nach Italien zurück und führten

ihn in einen Bürgerkrieg, in dem die römische Republik untergehen und einem neuen Herrschaftssystem Platz machen sollte.

Caesars Erbe und Nachfolger Augustus gedachte, das Werk seines Vorgängers folgerichtig weiterzuführen; einerseits betrieb er

auf dem linken, dem römischen Rheinufer, die Organisation und

Konsolidierung der Verhältnisse, andererseits setzte er sich die

Vorverlegung der Grenze des Imperium Romanum an die Eibe

zum Ziel. Im Rahmen der ersten Aufgabe erfolgte in den linksrheinischen Gebieten die An- oder Umsiedlung ursprünglich

rechtsrheinischer, mit Rom freundschaftlich verbundener Germanenstämrne. Die mit Ariovist auflinksrheinisches Territorium

Grabstein des

Centurio Marcus

Caelius der XVIII.

Legion. Er fiel im

Varus-Krieg. Der

Grabstein wurde bei

Xanten-Birten gefunden. Rheinisches

Landesmuseum Bonn.

22

M. Vipsanius Agrippa.

Darstellung auf der Ara Pacis Augustae, Rom.

übergetretenen Tribocer hatte schon Caesar im Unterelsaß angesiedelt; sie wurden als Civitas Tribocum um den Hauptort Brotomagus, dem heutigen Brumath an der Straße von Straßburg nach

Zabem, organisiert. Die Ubier hatten ihr Stammesgebiet zunächst östlich des Rheins, zwischen unterer Lahn und Taunus,

gehabt; sie wurden schon früh, in den Jahren 39/38 v. Chr., von

M. Vipsanius Agrippa, dem erfolgreichen Mitarbeiter und späteren Schwiegersohn des Augustus, als Civitas Ubiorum im Kölner

Raum ansässig gemacht und mit dem Schutz der Grenze beauftragt. Ihnen hatte bereits Caesar den Ehrentitel amici populi Romani (Freunde des römischen Volkes) verleihen und ihren Namen in das Verzeichnis der Freunde Roms (formula arnicorum)

eintragen lassen.

Weit problematischer war das andere Ziel: Germanien bis an die

Eibe römischer Autorität botmäßig zu machen; damit wäre der

Rheingrenze eine riesige Landmasse als Brückenkopfvorgeschoben worden. Diesem imperialistischen Vorhaben dienten zuerst

23

die Feldzüge der Stiefsöhne des Augustus, vor allem die kühnen

Vorstöße des Drusus; dieser drang in den Jahren 12 bis 9 v. Chr.

viermal mit bedeutender Heeresmacht weit in rechtsrheinische

Gebiete vor und erreichte tatsächlich die Eibe. Er war somit der

erste römische Feldherr, der auf germanischem Boden so weit

nach Osten gelangte. Doch der erst Dreißigjährige starb im September des Jahres 9 v. Chr. auf dem Rückmarsch an den Rhein

an den Folgen eines Unfalles. Sein früher Tod signalisierte die

kommende Schicksalswende in der römischen Germanienpolitik. Krasse Realität wurde sie knapp zwei Jahrzehnte später durch

die Katastrophe des Legatus Augusti pro praetore P. Quinctilius

Varus im Herbst des Jahres 9 n. Chr.: Rom verlor auf einen

Schlag die kampferprobten Truppen der XVII., XVIII. und XIX.

Legion, dazu drei Reiterschwadronen und sechs Auxiliarkohorten; die drei Legionsadler fielen in die Hände der Germanen. Die

offensive Germanienpolitik des Augustus war gescheitert; sie

mußte aufgegeben und durch eine defensive Konzeption mit

dem Rhein als Verteidigungs- und Grenzlinie ersetzt werden.

Doch diese Erkenntnis vermochte erst des Augustus Nachfolger

Tiberius (14-36) in politische und strategische Prinzipien umzusetzen.

Voraussetzung einer wirksamen Verteidigung der Rheingrenze

war die ständige Anwesenheit und Verfugbarkeit einer gewaltigen römischen Truppenmacht an den Ufern des Stromes. Daher

finden wir gegen Ende der Regierungszeit des Augustus acht römische Legionen mit ihren Reiterschwadronen und Auxiliarkohorten am Rhein. Sie waren je hälftig zwei Kommandobereichen

zugeteilt. Diese entsprachen den beiden, von den Römern in

ihrem germanischen Herrschaftsbereich dann eingerichteten

Provinzen Germania Superior (Obergermanien) und Germania

Inferior (Niedergermanien). Um die Einsatzbereitschaft der

Truppe und die Aufrechterhaltung der Disziplin zu sichern, war

die Anlage großer, fester, auf die Dauer berechneter, gegebenenfalls auch auf die Verteidigung eingerichteter Legionslager notwendig, mit allen für die Unterhaltung einer festen Garnison

erforderlichen Einrichtungen. Als demonstrative Entfaltung militärischer Macht stellten sich die Doppellegionslager dar, wie sie

ständig in Mogontiacum (Mainz), in Vetera (bei Xanten) und für

einige Zeit auch in Köln bestanden. Der Versorgungsbedarf so

großer Truppenverbände führte in der unmittelbaren Umgebung

der Legionslager zur Entstehung sogenannter canabae,

Ansammlungen von Händler- und Handwerkerbuden, von Läden, Magazinen und dergleichen, die sich zu einer Art von Lagervorstädten herausbildeten.

24

Die lebenskräftigsten, verwandlungs- und verjüngungsfähigsten

Schöpfungen der Römer am Rhein sind ihre Stadtgründungen in

Gebieten, in denen bis dahin in offenen dörflich-agrarischen

Siedlungen gewohnt worden war und städtische Organisationsformen des Zusammenwohnens unbekannt waren. Sie entstanden entweder als Vororte einheimischer Civitates und ihrer Stammesgebiete oder als römische Bürger- und Veteranenkolonien

mit eigenen Organen der Selbstverwaltung oder als Municipien

(Landstädte) mit verschiedenen Graden rechtsstaatlicher Kompetenz und als Zentren der Administration. In ihrer reifsten

Form hatten die städtischen Gemeinwesen an ihrer Spitze zwei

Bürgermeister, nach dem Grundsatz der Kollegialität, und einen

Rat, die decuriones. Bei den Stadtgründungen hatten die Agrimensores (Feldmesser), die nach ihrem Visiergerät(groma) auch

Gromatici genannt wurden, als Stadtplaner tätig zu werden; sie

hatten dabei nicht nur die Straßenführung und die Gliederung

der Wohnviertel (insulae) festzulegen, sondern auch die gesamte

Raumordnung, auch die des Umlandes, nach den alten, bewährten Prinzipien der römischen Feldmesserei zu fixieren. Aus dieser überlegten Stadt- und Raumplanung erklärt sich die verkehrsgünstige Lage der von den Römern neu gegründeten oder neu

organisierten und geförderten städtischen Siedlungen.

Glanzvollstes Beispiel wird wohl stets das römische Köln bleiben.

Zu seinem erstaunlichen Aufstieg trug wesentlich seine frühe

Erhebung zum Sitz des römischen Statthalters ftir Niedergermanien (Germania Inferior) bei. Kultisches Zentrum dieser Stadt

der Ubier, wie sie zunächst wohl noch hieß, wurde unter Kaiser

Tiberius (14-37) ein Altar des zu den Göttern erhobenen Augustus. Von diesem Altar erhielt der Platz dann den römischen Namen Ara Ubiorum, Altar der Ubier, kurz auch Ara. Unter Kaiser

Claudius (41-54) erfuhr die Stadt die bedeutendste, ihrer künftigen Entwicklung auch förderlichste Rangerhöhung: sie wurde

Colonia, römische Bürgerkolonie. Der Herrscher hatte eine besondere Beziehung zu dieser Stadt durch seine vierte Gemahlin,

die jüngere Agrippina, die zugleich des Kaisers eigene Nichte

war: sie war im Jahre 15116 als Tochter des Germanicus, eines

Sohnes des Drusus, in Köln geboren worden. Etwas bösartig bemerkt Tacitus, der Historiker der Epoche, Agrippina habe der

Öffentlichkeit ihren politischen Einfluß demonstrieren wollen,

indem sie den nachgiebigen Kaiser dazu bewog, ihre Geburtsstadt nicht nur durch die Ansiedlung römischer Veteranen zur römischen Bürgerkolonie zu erheben, sondern ihr auch den prunkvollen Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensium zu verleihen; in dieser pompösen Titulatur ist der Name des Kaisers und

25

Das römische Köln, Grundriß.

der seiner Gattin vereinigt, die Kölner durften sich fortan Agrippinenser nennen. Die Abkürzung CCAA liest man noch heute

über dem Bogen des mittleren Durchlasses des römischen Nordtores von Köln, der jetzt zu den auffallensten, monumentalsten

Ausstellungsstücken des Römisch-Germanischen Museums der

Domstadt zählt.

Mit der Verleihung des Ranges einer Colonia war ein neuer

Rechtsstatus der Stadt, das Ius Italicum verbunden: Es brachte

u. a. insofern eine Veränderung des Bodenrechts, als der bisher

zu Rom und dem Territorialbereich der römischen Legionen gehörende Grundbesitz der Einwohner nun in deren tatsächlichen

Besitz überging; gleichzeitig waren sie damit von der Grund-

26

steuerDie Rangerhöhung beförderte auch den weiteren Aufstieg

der Stadt, deren äußeres Bild durch eine starke Stadtmauer mit

neun Toren und durch das bereits angedeutete, von den Agrimensores vermessene übliche Schema mit der rechtwinkligen

Anlage des Straßensystems und dervon den Straßen umschlossenen Insulae (Wohnviertel) mit den beiden traditionellen Hauptachsen des decumanus maximus (Ost-West-Straßenachse) und

des cardo maximus (Nord-Süd-Achse) bestimmt war.

Das Doppellegionslager der augusteischen Zeit war bereits während der frühen Regierungsjahre des Tiberius aufgelassen, die

beiden Legionen getrennt nach Neuss und Bonn verlegt worden.

Köln aber blieb Sitz des kaiserlichen Legaten für Niedergermanien und damit Administrationszentrum der Provinz. Nicht zuletzt diesem Umstand verdankte die Colonia Claudia Ara Agrippinensium einen Großteil ihres Ansehens und ihres glanzvollen

Stadtbildes in römischer Zeit. Das Praetorium, der Statthalterpalast, stand auf einem flach hügeligen, den Blick auf den Rhein beherrschenden Gelände in der Gegend des heutigen Rathauses

und bedeckte eine Fläche von 93 x 28 Meter. Nach dem Fluß hin

öffnete sich eine mächtige Säulenhalle. Neben dem Prätorium ist

ein weiterer größerer Bau festgestellt, vielleicht das Verwaltungsgebäude der vielgliedrigen Provinzialbehörde.

Daß in der aufstrebenden Stadt schon in den ersten Jahrzehnten

nach der Einrichtung der römischen Kolonie auch bemerkenswerte private Bauten und Denkmäler entstanden sind, beweisen

die Funde. Der auffallendste unter diesen war wohl das 1965

unter einem zerbombten Haus entdeckte, zuerst durch eine Privatgrabung freigelegte, jetzt im Römisch-Germanischen Museum eindrucksvoll rekonstruierte Grabdenkmal eines sonst

unbekannten Lucius Poblicius, das um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. entstanden sein könnte.

Das Kölner Nordtor.

Rekonstruktion der

Außenfassade.

27

Poblicius-Denkmal. Relief des Hirtengottes Pan. Köln, Römisch-Germanisches

Museum.

28

Zu den offiziellen Bauten, deren Fronten die Rußlandschaft beherrschten, trat in der Stadt am Strom eine Hafenanlage; sie diente zunächst als Rottenstation für die von den Römern unterhaltene, im Zusammenhang mit den militärischen Operationen

unentbehrliche Rheinflotte. Diese erscheint in der Geschichte

der Römer am Rhein zum ersten Mal im Jahre 12 v. Chr. unter

der Bezeichnung Classis Germanica. Einhundert Jahre später, im

Jahre 96 n. Chr. trägt sie den Ehrentitel Classis Germanica Pia Fidelis (die loyale und getreue). An sie erinnern Ziegelfunde aus

dem Raum um Köln mit dem Namensstempel dieser Rotte. Ihre

Verbände sollten bis in die Spätzeit hinein in den Kämpfen um

die Verteidigung der Rheingrenze eine nicht zu übersehende Rolle spielen. Neben der militärischen Zweckbestimmgung des Kölner Rheinhafens ist die Bedeutung der Hafenanlagen für die

zweifellos vorhandene und auch bezeugte Flußschiffahrt und

ihr Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt zu beachten. Leider wissen wir über die zivile Schiffahrt der römischen

Zeit auf dem Rhein noch zu wenig. Nachgewiesen zu sein scheint

der Zusammenschluß der Kölner Rheinschiffer zu einer eigenen

Korporation (Schifferzunft).

Eine römische Bürgerkolonie ohne ihr eigenes Kapitol ist nicht

denkbar. Zu ihm gehörte stets ein repräsentativer Kultbau, in der

Regel ein ansehnlicher Podiumstempel der stadtrömischen Trias:

J upiter, J uno, Minerva. In Köln sind Spuren dieses Tempels unter

der Kirche St. Maria im Kapitol gefunden worden; als christliche

Kirche bewahrt sie den römischen Namen des Platzes. Eine Stadt

von der Bedeutung Kölns besaß außer diesem Haupttempel natürlich auch andere Kultstätten: an der Nordostecke der römischen Wohnstadt ist ein kleiner Podiumstempel des Mercurius

Augustus festgestellt worden, der bald nach der Einrichtung der

Kolonie erbaut sein dürfte und, wie man annimmt, nicht lange

nach 388 abgebrannt ist. Weitere Kultstätten sind anzunehmen,

auch wenn sie bisjetzt nicht gefunden sind. Eine für Köln nachgewiesene Kultgemeinde der phrygischen Göttermutter Kybele hat

zweifellos auch ihr kleines Heiligtum besessen.

Hinter dem Aufstieg der Stadt zum administrativen, kultischen

und kulturellen Zentrum der Landschaft stand ihre wirtschaftliche Entwicklung nicht zurück. An den großen Ausfallstraßen

entstanden vor den Toren die Produktionsstätten handwerklicher, kunsthandwerklicher und industrieller Erzeugnisse. Die

Ausgrabungsfunde, zufällige und gezielt ausgesuchte, haben das

römische Köln als Mittelpunkt einer leistungsfähigen und kunsthandwerklich hochstehenden Glasfabrikation erwiesen; Kölner

vitrarii (Glasbläser) waren die Schöpferjener bewundernswerten

29

Köln zur Römerzeit (2. Jh. n. Chr.).

und vielbewunderten Gläser, Schalen, Schälchen, Becher, Parfl.imflaschen, Krüge, vor denen die Besucher des Römisch-Geranischen Museums immer wieder gebannt verweilen.

Aus diesem Aufeinandertreffen und Zusammengehen differenzierter Kräfte aus Armee, Verwaltung, Handel, Gewerbe konnte

sich jene besondere Form städtischer Kultur und städtischen

Selbstbewußtseins entwickeln, die der Stadt als Idee über die

großen historischen Lücken hinweg bis heute treu geblieben ist.

Eindeutiger und ausdauernder als im Fall der Colonia Claudia

Ara Agrippinensium erwiesen sich die strategischen Gesichtspunkte als entscheidend bei der Wahl des Standortes eines regelrechten Feldlagers, das Agrippa um 18 v. Chr. oder bald danach

im Raum von Mainz angelegt hat. Es sollte zunächst als Ausgangspunkt fl.ir die geplanten Feldzüge nach Innergermanien dienen, als man noch an dessen Eroberung und Unterwerfung dachte. Von hier aus trat Drusus im Jahre 12 v. Chr. seinen Zug an die

Elbe an. Bald darauf- kurz nach dem Jahre 20 n. Chr.- wurde auf

dem Kästrich - die Bezeichnung wird auf das lateinische Wort

castrum (Lager) zurückgefl.ihrt - rund einen Kilometer vom

Rhein entfernt, etwa fl.infzig Meter über dem Fluß, von zwei

Legionen, der XIV. (Gemina) und der XVI. (Gallica) ein Doppellegionslager errichtet. Etwas weiter südlich, in Weisenau,

entstand ein weiteres Militärlager in der Form eines sogenannten

Auxiliarkastells, d. h. eines mit Hilfstruppen belegten Kastells,

30

-,

- - - RÖM. MAlJrR VERM.\)TrT

l/

"'

/~/

............./

~

RÖM. STilAUf aE"iu.tERT

R0:M. STRASSE VERMUTET

"_"..._. FftÄNK. 5TRASSE VERMUnT

A

RÖM. ALTAR. ODflt WEJkUTEilol.

F

L

~Ö .... MOSAiiC:-FIJU&Obl"N

RÖM. C.UÄUOE"IIUT

M

RÖM. M0NZSCMAT'i'FVND

T

llÖM. C.llAIJ

+

FR\)kGHRiSTL OOFRFFtÄNI<.CMB

Entwicklung der Stadt Mainz bis 700 n. Chr.

das jedoch so groß gewesen zu sein scheint, daß es später eine

ganze Legion aufnehmen konnte. Durch diese massierte Truppenstationierung wurde Mainz in den letzten Lebensjahren des

Augustus zum Hauptstützpunkt römischer Militärmacht am

Rhein; gleichzeitig war es von da an Amtssitz des römischen

Oberkommandierenden und Statthalters für Obergermanien.

Von dieser gewaltigen Truppenmasse ging in der Folgezeit aber

sehr viel politische, für das Reich verhängnisvolle Unruhe aus: so

31

im berüchtigten, blutigen Vierkaiserjahr 68/69, als die Mainzer

Legionen dem Kaiser Galba den Treueid verweigerten und auch

die Legionen Niedergermaniens mit in ihre Revolte hineinrissen

und sie veranlaßten, mit ihnen zusammen den Statthalter in

Köln, Aulus Vitellius, zum Kaiser auszurufen. Kaiser Domitian,

der im Jahre 89 n. Chr. eine wiederum von Mainz ausgehende,

diesmal vom Statthalter selbst inszenierte Rebellion niederwerfen mußte, zog die Konsequenz aus den negativen Erfahrungen

mit der allzu dichten Ballung großer Truppenverbände: die Doppellegionslager wurden aufgelöst, die Legionen ausgetauscht und

vor allem weiter auseinandergezogen. In Mainz verblieb nur eine

Legion.

Die Stadt selbst entwickelte sich am Platz einer weit älteren einheimischen Siedlung, die ein Stammesheiligtum eines keltischen

Gottes Mogon besaß, von dem der Ort den Namen Mogontiacum

erhielt. Bereits seit den achtziger Jahren des 1. Jahrhunderts

n. Chr. stellte eine feste Brücke die Verbindung mit dem rechten

Rheinufer dar, auf dem die Römer einen befestigten Brückenkopf, das castellum Mattiacorum behalten hatten; die Mattiaker

waren ein Teilstamm, der sich aus dem Stammesverband der

Chatten gelöst hatte und im Gebiet zwischen Mainmündung und

Taunus lebte. Wie Köln erhielt auch Mainz frühzeitig einen

Rheinhafen als Stützpunkt für die römische Rheinflotte. Sie setzte sich aus leichteren, für die Flußüberwachung und den Patrouillendienst geeigneten Schiffen, aus großen Dreiruderern oder Triremen, aus Schnellbooten für Verbindungsoffiziere und Kuriere

(cursoriae) und aus schweren Transportschiffen zusammen. Wie

in Köln existierte auch in Mogontiacum/Mainz neben dem Hafen der Kriegsflotte ein Handelshafen, der seinerseits von der

Truppe gesichert und geschützt wurde. Den Wohlstand, den die

Handelsschiffahrt auf dem Strom selbst und bis hinüber zu den

Hafenplätzen Britanniens den Unternehmern und Händlern einbrachte, bezeugt, wie in Köln das Poblicius-Denkmal, hier in

Mainz das aufwendige Grabmal eines Schiffseigners und Handelsmannesnamens Blussus, der auf dem Stein sich selbst, seine

Gattin und sein Schiff darstellen ließ. Auf den römischen Hafen

von Mainz wurde die Öffentlichkeit vor einiger Zeit durch einen

sensationellen archäologischen Fund aufmerksam gemacht. Bei

Aushubarbeiten für einen Hotelneubau wurden zwischen dem

November 1981 und dem Februar 1982 im Schlamm begraben

neun enggedrängt nebeneinander liegende, über elfMeter lange,

mittschiffs 3,70 Meter breite Ruderschiffe des 4. Jahrhunderts

n. Chr. gefunden. Wenige Monate später grub man noch zwei

weitere, ältere Römerschiffe aus. Mit Hilfe der sehr genauen den-

32

Grabstein des

Mainzer

Reeders

Blussus.

Mainz,

Landesmuseum.

drochronologischen Untersuchungsmethode (Holzringzählung)

datierte man die zuerst gefundenen Schiffe in die Zeit zwischen

320 und 394. Für das älteste der beiden zuletzt (d. h. im April

1982) gefundenen Schiffe wurde mit derselben Methode festgestellt, daß die Eichen zu seinem Bau im Jahre 81 n. Chr. gefällt

worden waren. Da man das Schiffsbauholz vermutlich nicht allzu

lange zu lagern pflegte, ist als Bauzeit die Regierung des Kaisers

Domitian (81-96) anzunehmen. Aus diesem Schiffsfriedhofkann

33

Mainz, Schiff 9: Leichtgebautes Rundspantschiff mit vermutlich 13 Ruderern an

jeder Seite und einem Segelmast im Vorschiff. Ein auf Schnelligkeit gebautes

leichtes und sehr bewegliches Kriegsschiff aus dem 4. Jh. n. Chr.

man schließen, daß in der stürmischen Zeit, als die Völkerwoge

germanischer Stämme den Limes überflutete und gegen die römische Rheingrenze anbrandete, der Mainzer Hafen noch immer

operativer Stützpunkt der römischen Verteidiger gewesen ist.

Aufwelches historische Ereignis der Zeit die Entstehung des bemerkenswerten Schiffsfriedhofes zurückzufUhren ist, bleibt

unbekannt. Der Zeitgenosse Ammianus Marcellinus berichtet

von einem alamannischen Überfall auf die Stadt am Osterfest des

Jahres 368: "Da ftihrte ein alamannischer Königssohnnamens

Rando eine lange vorbedachte Absicht aus und drang insgeheim

in das von Bewachern entblößte Mainz mit einer leichtbewaffneten Truppe zum Plündern ein. Da er die Christen zufällig bei der

Begehung eines kirchlichen Hochfestes antraf, konnte er ganz

ungehindert schutzlose Männer und Frauen jeglichen Standes

zusammen mit wertvollem Hausrat wegführen." Bei einem ähnlichen, doch weit brutaleren Überfall, von dem ein Brief des heiligen Hieronymus berichtet, wurden zwei Jahrzehnte später (407)

Tausende in den Kirchen versammelte Christen niedergemacht.

Daß Mogontiacum ähnlich wie die Stadt der Agrippinenser in der

Kaiserzeit eine gedeihlich sich entwickelnde Wrrtschaft besaß,

bezeugen die Funde. Doch im Gegensatz zu Köln erlangte die

Stadttrotz ihres Wachstums und ihrer Bedeutung erst erstaunlich

spät den Rang einer römischen Landstadt (Municipium), d. h. ei-

34

ner städtischen Gemeinde mit eigenem Rat und eigener Verwaltung. Diese Rangerhöhung fällt in die Regierungszeit des Kaisers

Diokletian (294-305); bei seiner bekannten Neuordnung des Reiches, erhielt der in Mainz residierende Oberkommandierende

den Titel eines Dux Mogontiacensis; die Stadt ist nun offiziell die

Metropole der Germania Prima, ein befestigter Mauerring

umgibt sie. Wie in Köln hat man auch hier Kultstätten und Kultbauten anzunehmen. Aus der Benennung eines Stadtteils als Vicus Apollinensis darf man wohl schließen, daß es dort einen Tempel des Apollon gegeben hat; dieser Apollon könnte die Interpretatio Romana, die römische Umdeutung des altkeltischen Gottes

Mogon, des Namensgebers der Stadt gewesen sein. Das würde

der Tendenz römischer Religionspolitik entsprechen, die Götter

der unterworfenen Stämme und Gebiete nicht zu verdrängen,

ihren Kult nicht auszurotten, sondern sie in das System der römischen Götterhierarchie zu integrieren.

Den großen, strategisch bedeutenden Lagergründungen des

Imperium Romanum am Nieder- und Mittelrhein entspricht am

Oberrhein das Legionslager Argentorale an der Stelle des heutigen Straßburg. Es wurde nach der Katastrophe des Varus

(9 n. Chr.), wie in Mainz bei einer älteren keltischen Siedlung,

eingerichtet. Bereits zuvor befand sich im Bereich des jetzigen

Münsters, wie die Archäologie nachzuweisen vermochte, ein

kleineres römisches Truppenlager, in dem nach Ausweis einer Inschrift, die bei der Kirche Jung-St.-Peter (Saint Pierre le Jeune)

gefunden wurde, eine Reiterschwadron der mit Rom verbündeten Treverer, die Ala Petriana Treverorum, stationiert war. An seiner Stelle wurde dann im zweiten Jahrzehnt des ersten

nachchristlichen Jahrhunderts, in den ersten Regierungsjahren

des Kaisers Tiberius (14-36), ein dreimal so großes rechteckiges

Lager errichtet; hier wurde die aus Spanien an den Rhein gerufene Legio II Augusta untergebracht. Aus dieser Zeit haben sich an

der Straße nach Basel mehrere Grabstellen gefallener oder gestorbener Soldaten dieser Legion erhalten. Das Legionslager, von

Armen der Ill umflossen, war durch einen Erdwall geschützt, der

außen durch Palisaden verstärkt war. Die canabae lagen vor dem

Lager an der Straße nach Königshoffen.

Zu Beginn der vierziger Jahre des ersten Jahrhunderts n. Chr.

wurde die Legio II Augusta von Straßburg nach Britannien verlegt und flir einige Zeit durch die ebenfalls aus Spanien abberufene Legio IV Macedonica ersetzt. In den ersten Regierungsjahren

des Kaisers Vespasian (69-79) wurde schließlich die Legio VIII

Augusta im Straßburger Lager stationiert. Sie sollte flir sehr lange

Zeit dort bleiben. Straßburg ist von dieser Zeit an nicht mehr

35

Glied der vorderen Verteidigungslinie; nach dem Ausbau des

obergermanischen Limes und der damit verbundenen Verschiebung der römischen Verteidigungsanlagen weit nach Osten lagen

Stadt und Legionslager nicht mehr im eigentlichen Grenzgebiet.

Die Stadt selbst entwickelte sich nun auch wirtschaftlich und kulturell. Als äußere Bekundung der Selbständigkeit und Sicherung

mag die erste steinerne Mauer gelten, die Argenterate gegen

Ende des 1. Jahrhunderts schützte. Die Backsteine, mit denen

der Mauerkern verkleidet war, tragen den Ziegelstempel der Legio Vlll; die Truppe hatte in Eckbolsheim, am Westrand des heutigen Straßburg, westlich von Königshoffen, eine Ziegelei eingerichtet. Wenn man den Querschnitt dieser römischen Stadtmauer, die oben etwa 90 Zentimeter, an der Basis etwa 130 Zentimeter stark war, betrachtet, erhält man nicht gerade den Eindruck eines wirksamen Verteidigungsbauwerks. Als von den

sechziger Jahren des dritten Jahrhunderts an die Alamannengefahr aus einem fernen Schreckgespenst zu drohender Wirklichkeit wurde, besann man sich auch in Straßburg auf eine stärkere

Wehranlage. So entstand im vierten Jahrhundert durch eine

erhebliche Verstärkung der bisherigen Mauer auf mehr als

dreieinhalb Meter Dicke die jüngere Mauer; sie wurde mit vier

Ecktürmen, neunzehn Türmen auf der Nordseite, elf bis zwölf

Türmen auf der Ostseite und mit wenigstens fünfTürmen auf der

Südseite entlang der 111 ausgestattet.

Neben der Wahrnehmung ihres militärischen Auftrags hat die

Legio VIII auch an Aufgaben der Infrastruktur mitgewirkt: an der

Verbesserung und dem Ausbau der Straßen - Argentorate lag ja

am Schnittpunkt zweier bedeutender Fernstraßen, von der es

später seinen alemannischen Namen erhielt - und bei der Einrichtung einer ausreichenden Wasserversorgung. Im Zusammenhang mit der ersten Aufgabe baute dieö Legion die Sandsteinbrüche bei Reinhardsmünster (südwestlich von Maursmünster/Marmoutier) ab; eine an Ort und Stelle verbliebene Inschrift

OFFICINA LEG (IONIS) Vlll AUG (USTAE) bezeugt dies. Die

von der Truppe errichtete Wasserleitung, eine doppelte Röhrenleitung, flihrte das Quellwasser von Kuttolsheim (nördlich Marlenheim, d. h. nördlich der Straße Straßburg-Zabern), in die

Stadt.

Von der Entfaltung künstlerischer Aktivitäten in der Stadt sprechen die Funde. Zunächst waren es vermutlich zugewanderte, in

Italien ausgebildete Bildhauer, die in Straßburg tätig wurden. Sie

schufen ihre Bildwerke noch unter dem Einfluß der Meisterwerke der griechischen Spätklassik. Neben sie treten dann, mit

ihren so ganz anders gearteten, provinziell oder auch primitiv

36

erscheinenden Versuchen, einheimische Steinmetzen und Bildhauer. Der rosenfarbene Vagesensandstein erscheint nun

erstmals in der Bildhauerei, das Material, aus dem, viele Jahrhunderte nach dem Ende der römischen Herrschaft am Rhein, am

Straßburger Münster so einzigartige Meisterwerke entstehen

sollten.

Bald nach der Mitte des vierten Jahrhunderts war das Umland

von Argentaraturn noch einmal der Schauplatz einer der letzten

großen Verteidigungsschlachten Romsam Rhein: der Statthalter

der gallischen Provinzen, der spätere Kaiser Julian, brachte einem gewaltigen Aufgebotgermanischer Krieger, die über den nahen Rhein ins Elsaß gekommen waren, eine vernichtende Niederlage bei und konnte damit den Zusammenbruch der römischen Rheingrenze um ein halbes Jahrhundert hinausschieben.

Als Stilicho schließlich im Jahre 401 die römischen Legionen vom

Rhein abzog, um Italien gegen Alarich zu sichern, war auch das

Schicksal Argentorates besiegelt: wenige Jahre nach der Preisgabe der Verteidung am Rhein bezeugt der heilige Hieronymus, der

die Situation der römischen Rheinlande aus der Zeit seiner theologischen Studien in Trier (um 370) kennen mußte, den Fall der

Städte Mainz, Worms, Speyer und Straßburg. Das gewaltsame

Ende der Römerzeit bedeutete jedoch auch für die römische

Gründung Argentorate nicht das endgültige Versinken in die

Melancholie einer verlorenen Ruinenstadt

Charles-Marie Ternes hat in seinem eingangs zitiertenBuch über

Die Römer an Rhein und Mosel auch die Frage gestellt, warum die

rheinischen Städte die Völkerwanderung überdauert haben. Er

erklärt dieses Überdauern aus dem Überleben römischer Traditionen bei den linksrheinischen Germanen: "Die linksrheinischen Germanen nahmen das römische Programm im Laufe der

Zeit wieder auf, begannen erneut mit der Eroberung des Ostens

und benutzten dabei die römischen Städte als Ausgangsbasis."

Ternes' These erschien manchem als nicht erschöpfend und restlos überzeugend. Geschichtliche Analogien aus anderen geographischen und kulturgeschichtlichen Räumen vermögen aber zu

zeigen, daß zukunftsbezogen geschaffenen, groß geplanten und

geprägten Stadtgründungen immer wieder ein Genius erwächst,

der ihr Fortleben oder Neuerstehen verbürgt.

37

~

·~ ~,~ ...~.

'

•

'

i

(j)V•I=~~~~:,

a>

u (

'

'

@ Leg1onslager

;'""

~..,.

!.II

..

~

/\. '

-

<

~

";)

1"11

~

T

r

e

v

b

r

e

"'

0

Mediomatrici

..

E

'

I

~oooHn)l.

/<~"$,.._

~~,?"Veoo''l:'{:;.\,

;'"·- ·-

'':.:..."-

/

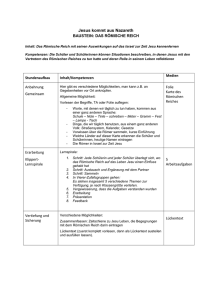

Germanien und Rätien in römischer Zeit (nach Westermann Atlas 1956, 37).

38

"'0

~

I 0

,z

Bertold K. Weis

Aulus Vitellius Eine römische Kaiserproklamation in Köln

Auf der westlichen Domterrasse in Köln steht, wiederaufgebaut,

ein Seitenportal des ehemaligen Nordtores der römischen Stadtfast am antiken Platz. Der monumentale mittlere Bogen dieses

Tores, das erst 1826 als Verkehrshindernis abgebrochen wurde,

erhebt sich heute im benachbarten, großartigen Römisch-Germanischen Museum, dessen Besichtigung allein schon die Reise

nach Köln wert ist. Die Steine dieses Bogens tragen als Inschrift

die jedem Besucher auffallenden Buchstaben C CA A, - die

Abkürzung ftir Colonia Claudia Ara Agrippinensium, des römischen Namens der Stadt seit der Mitte des ersten Jahrhunderts

n. Chr.

Diese Inschrift stellt eine Art Kürzel ftir das erste Jahrhundertoder doch nicht viel weniger - der Geschichte des römischen

Köln dar. Octavianus, der spätere Augustus, schickte im Jahre

39/38 v. Chr. seinen Mitarbeiter M. Vipsanius Agrippa mit dem

Auftrag der Neuordnung der gallischen Provinzen und damit

auch der politisch-militärischen Situation am Rhein in die von

Cäsar eroberte Gallia Transalpina. Agrippa siedelte die germanischen Ubier, die bisher auf dem rechten Rheinufer sich zu halten

versucht hatten, auf das linke Rheinufer in das Gebiet um das

heutige Köln um. Vorort des Stammes wurde ein fester Platz, das

Oppidum Ubiorum. Als kultischen Mittelpunkt erhielt der Ort einen Altar des Augustus, die Ara Ubiorum. Von dem Doppellegionslager, das Augustus an dieser Stelle errichten ließ, war im

vorhergehenden Abschnitt die Rede. Dieses Lager nahm die

ruhmreiche alte Legio XX Valeria Victrix und die neuaufgestellte

Legio I Adiutrix (auch: Germanica) auf.

Die römische Neugründung am Rhein sollte unter der julischclaudischen Dynastie noch wiederholt eine Rolle spielen. Hier

hatte Germanicus, ein Sohn des Drusus und der Antonia Minordie beiden sind als junges Paar auf der Ara Pacis in Rom porträtgetreu dargestellt- , seinen Sitz, als er 13 n. Chr. den nachherigen

Kaiser Tiberius als Oberkommandierender der beiden Rheinarmeen abgelöst hatte. Hier wurde im Jahre 15 n. Chr. seine

Tochter Julia Agrippina, die später die Mutter des Kaisers Nero

und die vierte Gemahlin des Kaisers Claudius (41-54) wurde, geboren. Hier brach im Jahre 14 n. Chr. jene gefährliche Meuterei

der Legionen aus, die den Tiberius als Nachfolger des Augustus

ablehnten und Germanicus als Kaiser sehen wollten; die Rebel-

39

Drusus und seine Gemahlin Antonia mit ihrem kleinen Sohn, dem späteren Feldherrn Germanicus. Darstellung auf der Ara Pacis Augustae, Rom.

lion konnte nur unter großen Schwierigkeiten und mit viel diplomatischem Geschick beendet werden.

Als Germanicus im Jahre 17 n. Chr. von Kaiser Tiberius aus Germanien ab berufen wurde und mit einem politischen Auftrag des

Herrschers nach dem Osten des Reiches ging, ließ Tiberius das

Kölner Doppellegionslager auflösen: die Legio I Adiutrix (Germanica) wurde nach Bonn (Bonna), die Legio XX Valeria Victrix

nach Neuß (Novaesium) verlegt. Köln aber blieb Sitz des

Statthalters von Niedergermanien (Germania Inferior). Die

standortmäßige Trennung der beiden bisher in Köln stationierten

40

Servius Sulpicius Galba.

Legionen war von Tiberius wohl bedacht als logische Konzequenz aus den Erfahrungen der bedrohlichen Meuterei des Jahres 14 n. Chr.

Julia Agrippina, die in Köln geborene Tochter des Germanicus,

heiratete im Jahre 49 n. Chr. Kaiser Claudius (41-54), ihren eigenen Oheim. Sie war in erster Ehe mit L. Domitius Ahenobarbus

verheiratet gewesen und hatte diesem einen Sohn, den späteren

KaiserN ero, geboren. Von brennendem Ehrgeiz erftillt, verfolgte

sie ohne Skrupel die Absicht, ihren eigenen Sohn zur Herrschaft

zu fUhren. In ihrerneuen Machtstellung vergaß sie aber auch ihre

Geburtsstadt nicht, indem sie deren Erhebung zur römischen

Bürgerkolonie mit der Bezeichnung Colonia Claudia Ara Agrippinensium erwirkte. Tacitus, der große Historiker, sieht in diesem

Akt vor allem eine Demonstration des Machtwillens der Kaiserin. Er berichtet: "Um ihren Einfluß auch bei den verbündeten

Völkerschaften zu manifestieren, setzte sie es durch, daß römische Veteranen nach dem Oppidum der Ubier entsandt und eine

Kolonie dort eingerichtet wurde, die ihren eigenen Namen

erhielt."

Die julisch-claudische Dynastie, die sich schon zuvor mit mancherlei Greueln befleckt und mit Caius (Caligula), einem Sohn

des Germanicus, dem Reich einen unzurechnungsfähigen Herrscher zugemutet hatte (36-41), fand ein schmachvolles Ende mit

Nero (54-68), dem Mörder seines Stiefbruders Britannicus, seiner Mutter und seiner Gattin. N ero hielt sich ftir einen bedeutenden Kitharöden und begnadeten Sänger; als solcher auch öffentlich aufzutreten, hielt er durchaus für vereinbar mit seinem Herr41

scheramt. Als er sich im Jahre 67 n. Chr. auf eine Tournee nach

Griechenland begab, beklatschten seine Schmeichler und Zechkumpane die groteske Erniedrigung der Kaiserwürde.

Der Ruf zur Empörung gegen eine schändliche Regierung erhob

sich zuerst im Westen: C. Iulius Vindex, ein vornehmer Gallier

aus altem aquitanischem Königsgeschlecht, proklamierte den

Aufstand gegen den unwürdigen Kaiser. Servius Sulpicius Galba

und M. Salvius Otho, die römischen Statthalter in Spanien,

schlossen sich ihm an. Die Legionen im Osten des Reiches nahmen eine abwartende Haltung ein; dort warT. Flavius Vespasianus mit der Niederwerfung desjüdischen Aufstandes beschäftigt,

mit der ihn Nero im Jahre 67 betraut hatte. Eine erste Entscheidung führten die rheinischen Legionen herbei: sie betrachteten

N ero als ihren legitimen Herrn und wollten ihm treu bleiben. Ihre

kriegs-und kampferprobten Berufssoldaten bereiteten unter der

Führung des L. Verginius Rufus, des Statthalters von Obergermanien, um die Mittsommerzeit des Jahres 68 n. Chr. in einer

blutigen Schlacht bei Vesontio (Besanyon) den ungeübten Scharen des Vindex eine vernichtende Niederlage. Vindex wollte die

zwanzigtausend Toten seines etwa einhunderttausend Mann

starken Heeres nicht überleben und beging Selbstmord.

Nero hatte die Nachricht vom Aufstand des Vindex im Frühjahr

68 erhalten, als er, von seiner griechischen Gastspielreise zurückkehrend, in Neapel eintraf. Wie es scheint, hat er die Größe der

ihm drohenden Gefahr erkannt, denn er eilte sofort nach Rom.

Die Nachricht von der Niederlage und dem Tod des Vindex hätte

für den Kaiser die Rettung bedeuten können. Sein Prätorianerpräfekt C. Nymphidius Sabinus hatte anderes im Sinn. Er redete

der Prätorianergarde ein, Neros Sache sei verloren, und bewog

sie, Galba als Kaiser anzuerkennen. Nero sah keinen anderen

Ausweg als die Flucht in den Selbstmord; zwei Freigelassene halfen ihm dabei. Nun war nur noch ein Kaiser da: Galba. Freilich

nur für etwa ein halbes Jahr. Dann machte sich Galba seinen bisherigen Verbündeten und Mitstreiter Otho dadurch zum Todfeind, daß er einen anderen zum Nachfolger ausersah. Otho hatte

gute Beziehungen zu den Prätorianern. Es gelang ihm, sie dazu zu

bewegen, Galba umzubringen und ihn selbst zum Kaiser auszurufen. Dies geschah am 15. Januar des Jahres 69 n. Chr.

Galba hatte zu Beginn seiner kurzen Regierungszeit eine Maßnahme getroffen, die sich in ihren Folgen als höchst verhängnisvoll und katastrophal herausstellen sollte. Im Dezember 68

n. Chr. entsandte er einen Mann, den man bisher zu den Trabanten Neros zu rechnen gewohnt war, als Statthalter und Oberbefehlshaber der sieben damals am Rhein stehenden Legionen

42

Aulus Vitellius.

nach Germanien mit dem Amtssitz in Köln. Diese Ernennung

erwies sich in kürzester Frist als krasser Mißgriff. Wie sich das

herausstellte, wird nachher zu schildern sein. Zuvor aber ist die

Frage zu beantworten, was für ein Mann das war, den Galba für

ein so bedeutendes Amt ausersehen hatte.

Zeitgenössische Quellen im eigentlichen Sinne fehlen. Die ausführlichsten biographischen Nachrichten über Vitellius fmden

sich bei dem Schriftsteller C. Suetonius Tranquillus; er wurde um

das Jahr 70 n. Chr. geboren, seine Lebenszeit steht also der des

Vitellius noch relativ nah. Von Sueton besitzen wir die Biographien der vierzehn römischen Herrscher von C. Iulius Caesar,

dem Diktator, bis Domitian (81-96), den letzten Kaiser aus dem

Haus der Flavier. Aus Sueton kennen wir auch das Motiv, das

Galba bewog, gerade Aulus Vitellius nach Untergermanien zu

schicken: Servius Sulpicius Galba, der selbst aus einer alten, vornehmen römischen Adelsfamilie stammte, hatte von Aulus Vitellius, der als Schmarotzer und Schlemmer im Kreis Neros bekannt

war, eine sehr geringe persönliche Meinung, offenbar mit Recht,

denn auch Tacitus nennt den Vitellius einen niedrigen Charakter.

Als Galba diesen Menschen als Statthalter nach Köln schickte,

war man in der Umgebung des Kaisers über die Wahl erstaunt:

Galba aber soll erklärt haben, niemand sei weniger zu fürchten

als Leute, die nur an die Freuden der Tafel denken; Vitellius könne die Reichtümer seiner Provinz dazu benützen, seinen unersättlichen Bauch zu füllen. Aus dieser Äußerung zieht Sueton

den Schluß, Galba habe den Vittelius mehr aus Verachtung als

aus Huld für das Statthalteramt ausersehen. Aufjeden Fall sah er

43

in Vitellius keinen potentiellen Rivalen. Gerade in diesem Punkt

jedoch sollte er sich gründlich getäuscht haben.

Wie eine übel erfundene Groteske liest sich - Sueton soll auch

Klatsch nicht verachtet haben- die Schilderung der Schwierigkeiten, die Vitellius hatte, um überhaupt Rom verlassen und nach

Köln reisen zu können. Er soll sein Vermögen so heruntergewirtschaftet haben, daß er nicht einmal genug Geld hatte, um standesgemäß nach seinem künftigen Amtssitz zu gelangen. Um die

erforderliche Summe zusammenzukratzen, scheute er - immer

nach Sueton - nicht vor der äußersten Würdelosigkeit zurück: er

ließ seine Familie in eine Mietwohnung übersiedeln, um das

Haus auf dem Aventin, das seine zweite Frau, Galeria Fundana,

mit in die Ehe gebracht hatte, vermieten zu können, ja, er soll sogar seiner eigenen Mutter einen wertvollen Ohrring weggenommen haben, um ihn ins Pfandhaus zu tragen. Da er zudem noch

hoch verschuldet war, mußte er die seltsamsten Listen und Tükken ersinnen, um seinen Gläubigem, die ihn nicht vor der Begleichung seiner Verbindlichkeiten aus der Hauptstadt abreisen lassen wollten, zu entwischen.

Wie dieser seltsame Kandidat flir ein hochwichtiges Amt ausgesehen hat, läßt uns wiederum Sueton wissen: Vitellius sei überdurchschnittlich groß gewesen, berichtet der Autor, habe das gerötete Gesicht des regelmäßigen Weintrinkers und einen ansehnlichen Bauch gehabt; beim Gehen habe er das eine Bein etwas

nachgezogen, wohl als Folge eines Unfalls, den er vor Jahren als

Kumpan des Caligula beim Wagenrennen erlitten hatte. Die

Schilderung der Physiognomie wird durch Skulpturen und

Münzbilder bestätigt. Ein Porträtkopf des Vitellius steht in den

Kapitolinischen Sammlungen in Rom. Dieser Kopf stellt nach

Erika Simon, der Würzburger Ordinaria flir Klassische Archäologie, "einen feisten älteren Mann von gewöhnlichem Aussehen

dar. Sein Porträt ist naturalistisch aufgefaßt, die schlaffe Haut, die

Fettpolster des Halses, die kleinen Augen sind unangenehm getreu wiedergegeben." Diese Beschreibung wird durch die Münzbilder bestätigt: Der Eindruck des Gewöhnlichen wird dort durch

die Mundpartie mit den wulstigen Lippen noch unterstrichen.

Man versteht danach besser, daß Galba von diesem Manne

nichts beflirchten zu müssen glaubte, daß er ihn flir völlig ungefahrlich hielt. Dabei übersah Galba freilich, daß er selbst bei den

rheinischen Legionen in Mainz, Bann und Neuß keinerlei Sympathien genoß; vielleicht wußte er das auch nicht. Unter anderem

verziehen ihm die Soldaten nicht, daß er ihnen das Geldgeschenk

verweigert hatte, das ein Herrscher beim Regierungsantritt zu geben pflegte. Aber das war wohl nur der äußere Anlaß zu den auf-

44

kommenden Kundgebungen der Unzufriedenheit und des Mißfallens; den rheinischen Legionen ging es kaum noch um die Person des in Rom amtierenden Kaisers; sie wollten einen Machtwechsel, der ihren eigenen Interessen entsprach, die Erhebung

eines Kaisers ihrer eigenen Wahl, eines Mannes vor allem, von

dem sie sich einen erfolgreichen Zug über die Alpen mit rücksichtsloser Plünderung des Reichslandes, reiche Belohnungen,

lohnende Posten und alle möglichen anderen Vorteile versprachen.

In diese Situation hinein machte sich Vitellius auf die Reise nach

Köln. Mit einer Schläue und Geschicklichkeit, die ihm weder

Galba noch sonst jemand in Rom zugetraut hätte, verstand er es

schon unterwegs, sich durch betont joviales Auftreten bei den

einfachen Leuten und vor allem bei den Soldaten beliebt zu machen. Wenn wir noch einmal Sueton folgen dürfen, so "umarmte

er auf der Reise sogar gemeine Soldaten, die ihm begegneten,

zeigte sich in den Ställen und Herbergen gegen Eselstreiber und

Reisende höchst leutselig, fragte jeden Morgen jedermann, ob er

schon gefrühstückt habe, und tat durch Rülpsen kund, daß dies