Ein alternativer Zugang zu bedingten Wahrscheinlichkeiten anhand

Werbung

Ein alternativer Zugang zu bedingten

Wahrscheinlichkeiten anhand aktueller

Fehlvorstellungen:

Die Wahrscheinlichkeitsbegriffe als

Schlüssel zur Stochastik

Masterarbeit

vorgelegt dem Fachbereich 08 – Physik, Mathematik und Informatik

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

von

David Selzer (2682801)

Fach: Mathematik

Erstgutachter: Prof. Dr. Ysette Weiss-Pidstrygach

Zweitgutachter: Marcel Gruner

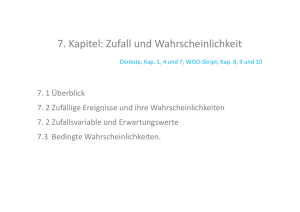

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung ..................................................................................................... 1

2. Sind Menschen gute Statistiker?................................................................ 5

3. Ein alternativer Zugang zur Stochastik .................................................. 16

3.1 Der Einstieg in die Stochastik – Die Wahrscheinlichkeitsbegriffe ..................... 16

3.2 Der Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriff .............................................................. 21

3.2.1 Arbeitsblatt I - Berechnung von Laplace-Wahrscheinlichkeiten ....................... 21

3.2.2 Arbeitsblatt II - Kombinatorischer Exkurs ......................................................... 26

3.2.3 Arbeitsblatt III - Kontinuierliche Ergebnismengen ............................................ 36

3.3 Der frequentistische Wahrscheinlichkeitsbegriff ................................................. 39

3.3.1 Arbeitsblatt I - Das empirische Gesetz der großen Zahlen ................................ 39

3.3.2 Arbeitsblatt II - Der Begriff der Unabhängigkeit............................................... 47

3.3.3 Arbeitsblatt III - Wahrscheinlichkeitsverteilungen ............................................ 51

3.4 Der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff .......................................................... 57

3.4.1 Arbeitsblatt I - Die bedingte Wahrscheinlichkeit ............................................... 57

3.4.2 Arbeitsblatt II - Die Basisrate ............................................................................ 65

3.5 Der axiomatische Wahrscheinlichkeitsbegriff ...................................................... 69

3.5.1 Arbeitsblatt I - Die Axiomatik nach Kolmogorov............................................... 69

3.5.2 Arbeitsblatt II - Zufallsvariablen & Erwartungswert/ Varianz .......................... 75

3.5.3 Arbeitsblatt III - Das schwache Gesetz der großen Zahlen ............................... 80

4. Die stochastische Modellbildung .............................................................. 85

5. Fazit ............................................................................................................ 90

6. Anhang ....................................................................................................... 96

6.1 Arbeitsblätter ........................................................................................................... 96

6.2 Tabelle – Möglichkeiten und Grenzen der Wahrscheinlichkeitsbegriffe ........ 139

6.3 Lösungen zu Beweisen .......................................................................................... 142

I

6.4 Verwendete Abbildungen auf den Arbeitsblättern ............................................ 143

6.5 Lehrplan Mathematik ........................................................................................... 145

7. Quellen und Literaturverzeichnis .......................................................... 148

II

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:Wahrscheinlichkeiten und natürliche Häufigkeiten. ...................................... 12

Abbildung 2: Würfelmöglichkeiten. ................................................................................... 23

Abbildung 3: Baumdiagramm Zählfigur I. ......................................................................... 28

Abbildung 4: Baumdiagramm Zählfigur II. ........................................................................ 28

Abbildung 5: Baumdiagramm Zählfigur III. ....................................................................... 29

Abbildung 6: Baumdiagramm Teilungsproblem (kombinatorisch). ................................... 34

Abbildung 7: Baumdiagramm Teilungsproblem (verkürzt)................................................ 34

Abbildung 8: Empirisches Gesetz der großen Zahlen. ........................................................ 44

Abbildung 9: ε-Schlauch. .................................................................................................... 45

Abbildung 10: Baum für den vierfachen Münzwurf und das Pascal‘sche Dreieck. ........... 53

Abbildung 11: Formen der Binomialverteilung. ................................................................. 55

Abbildung 12: Baumdiagram HIV-Erkrankung (absolute Häufigkeiten). .......................... 63

Abbildung 13: Baumdiagramm HIV-Erkrankung (relative Häufigkeiten). ........................ 63

Abbildung 14: Basisrate. ..................................................................................................... 66

Abbildung 15: Lösung quadratische Funktion. ................................................................... 73

Abbildung 16: Chuck a Luck. ............................................................................................. 78

Abbildung 17: Stochastische Modellbildung. ..................................................................... 85

Abbildung 18: Lösung Sehnenproblem I. ........................................................................... 87

Abbildung 19: Lösung Sehnenproblem II. .......................................................................... 87

Abbildung 20: Lösung Sehnenproblem III. ......................................................................... 87

III

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lehrplan Mathematik. .......................................................................................... 1

Tabelle 2: Schätzungen Quaderwürfel. ............................................................................... 18

Tabelle 3:

1

√𝑛

– Gesetz. ........................................................................................................ 46

Tabelle 4: Wahrscheinlichkeitsverteilung Bino-Ley. .......................................................... 53

Tabelle 5: Wahrscheinlichkeitsverteilungen Würfel und Quader. ...................................... 58

Tabelle 6: Vierfeldertafel HIV-Erkrankungen. ................................................................... 62

Tabelle 7: Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Würfelverteilungen I. .............................. 75

Tabelle 8: Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Würfelverteilungen II. ............................ 75

Tabelle 9: Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Würfelverteilungen III. ........................... 75

Tabelle 10: Vergleich Datenanalyse und Wahrscheinlichkeitsrechnung. ........................... 76

Tabelle 11: Chuck a Luck. .................................................................................................. 78

Tabelle 12: Vergleich empirisches und schwaches Gesetz der großen Zahlen. .................. 82

Tabelle 13: Eigener Lehrplan. ............................................................................................. 92

IV

1. Einleitung

„Zentrales Anliegen dieses Themenbereichs [Stochastik] ist es, die Schülerinnen und Schüler 1 mit

Denkweisen und Verfahren der Stochastik vertraut zu machen. Dabei steht auch im Leistungskurs der

Anwendungsbezug und nicht der Aufbau einer mathematischen Theorie im Mittelpunkt.

Aufbauend auf den BS [Bildungsstandards] der Sek I wird der Wahrscheinlichkeitsbegriff vertieft und

ein Schwerpunkt auf Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zufallsgrößen gelegt. Dabei beschränkt sich

der Lehrgang auf diskrete Zufallsgrößen; im Mittelpunkt steht die Binomialverteilung. […]“2

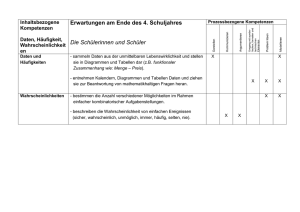

Tabelle 1: Lehrplan Mathematik.

Ziele/ Inhalte (Sach- und Methodenkompetenz)

2. Wahrscheinlichkeiten bestimmen und in Sachzusammenhangen

interpretieren

[…]

5. Die Begriffe „bedingte Wahrscheinlichkeit „und „Unabhängigkeit zweier Ereignisse”kennen

und anwenden

6. Die Begriffe „Zufallsgröße“ und

„Wahrscheinlichkeitsverteilung“

kennen und an Beispielen erläutern

7. Die Begriffe „Erwartungswert“,

„Varianz“ und “Standardabweichung“ einer diskreten Zufallsgröße kennen und anwenden

[…]

12. Verstehen, wie man Wahrscheinlichkeiten einer binomialverteilten Zufallsgröße annäherungsweise mit Hilfe der Gaußschen Integralfunktion Φ (Standard-Normalverteilung) bestimmt

Hinweise zur Unterrichtsgestaltung

und Methodenkompetenz

Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines inhaltlichen

Verständnisses des Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Die Stabilisierung der relativen Häufigkeit soll an Beispielen erfahren werden (empirisches Gesetz der großen Zahlen); die LaplaceWahrscheinlichkeit wird als Spezialfall behandelt. Zur Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten können systematische Abzählverfahren verwendet werden; eine ausführliche Behandlung kombinatorischer Regeln ist nicht intendiert.

[…]

Im Rahmen des pädagogischen Freiraums sollte in diesem Zusammenhang auch der Satz von Bayes behandelt werden.

Bei der Anwendung in Sachaufgaben kommt es vor allem darauf an, dass die Schüler verstehen, welche Folgerungen man

aus den Kennwerten für das Sachproblem ziehen kann. Hier

bietet es sich an, exemplarisch eine statistische Erhebung zu

planen und zu beurteilen.

[…]

Die Möglichkeit der Approximation soll anschaulich, z. B. anhand von Histogrammen, einsichtig gemacht werden. Hierfür

empfiehlt sich der Einsatz eines geeigneten Computerprogramms. Die Bestimmung der Näherungswerte erfolgt mit

Hilfe von Tabellen oder Rechnern. Im Rahmen des pädagogischen Freiraums können darauf aufbauend die Normalverteilung definiert und Anwendungsbeispiele behandelt werden.“

Quelle: Mathea: Lehrplan Mathematik, S. 53f.

Auf den ersten Blick klingen diese Forderungen des Lehrplans für die gymnasiale Oberstufe

schlüssig und spiegeln durch die Betonung des Anwendungsbezugs und die Reduzierung

des mathematischen Kalküls das kompetenzorientierte Lernen wider. Allerdings tauchen im

zweiten Teil der Forderungen (vgl. oberhalb der Tabelle 1) insbesondere bei der Vorbereitung des Unterrichts Unklarheiten auf, da aufbauend auf der Sek. I „der Wahrscheinlichkeitsbegriff“ vertieft werden soll. Durch die sinnvolle Verbindung mit der Sek. I, in der

1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher

Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

2

Der vollständige Lehrplan für den Leistungskurs ist im Anhang zu finden. Vgl. Mathea: Lehrplan Mathematik, S. 53f.

1

hauptsächlich die beschreibende Statistik behandelt wird, zeichnet sich ab, dass hier der frequentistische Wahrscheinlichkeitsbegriff gemeint ist. Dies wird auch durch die angegebenen

Ziele/ Inhalte des Lehrplans deutlich (vgl. Tabelle 1). Im zweiten Unterpunkt, der die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten thematisiert, wird gefordert, dass „die Stabilisierung

der relativen Häufigkeit an Beispielen erfahren werden (empirisches Gesetz der großen Zahlen) [soll]; die Laplace-Wahrscheinlichkeit wird als Spezialfall behandelt.“3 An dieser Stelle

taucht mit der Laplace-Wahrscheinlichkeit ein zweiter Wahrscheinlichkeitsbegriff auf, der

lediglich als Spezialfall des frequentistischen behandelt werden soll. Trotz der sinnvollen

Betonung des Datenbezugs ist dies problematisch, da die Laplace-Wahrscheinlichkeit eine

theoretische Bestimmung der Wahrscheinlichkeit im Vorhinein (a priori) darstellt. Im frequentistischen Wahrscheinlichkeitsmodell werden hingegen Wahrscheinlichkeiten im Nachhinein (a posteriori) mit Hilfe des empirischen Gesetzes der großen Zahlen berechnet.

Der Lehrplan beinhaltet des Weiteren die Forderung, den Schwerpunkt auf die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Zufallsgrößen4 zu legen. Dabei soll sich auf diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen (insbesondere die Binomialverteilung) beschränkt werden. Dem Gedankengang des Lehrplans folgend, sollen aus empirischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen

durch die Anwendung des empirischen Gesetzes der großen Zahlen theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilungen entdeckt werden. Dies wird durch den nächsten Punkt (7.) verdeutlicht, indem die Begriffe Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung mit Hilfe

einer statistischen Erhebung interpretiert werden sollen. Diese Interpretation ist ebenfalls

durch das empirische Gesetz der großen Zahlen möglich. Es ist nicht ersichtlich, warum

dafür eine Zufallsvariable eingeführt werden muss. Mit der Vorgehensweise des Lehrplans

reichen die bisherigen Wahrscheinlichkeitsbegriffe (frequentistischer und Laplace) vollkommen aus. Somit könnte auf die Axiomatik Kolmogorovs, zu der die Zufallsvariable gehört, verzichtet werden. Es hat aber durchaus einen Sinn die Zufallsvariable einzuführen, da

nicht alle Probleme mit Hilfe der inhaltlichen Wahrscheinlichkeitsbegriffe gelöst werden

können. Insbesondere betrifft dies das Konvergenzverhalten des empirischen Gesetzes der

großen Zahlen (lediglich eine stochastische und keine analytische Konvergenz) und die kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsräume. Beide Schwierigkeiten werden vom Lehrplan nicht

erwähnt, sodass die Einführung der Zufallsvariable für die Schüler nicht verständlich werden

kann.

3

4

Ebd. S. 53.

Im Folgenden mit Zufallsvariablen bezeichnet.

2

Außerdem führt dieser Zustand in vielen Schulbüchern zu dem Problem, dass sie bei diesen

Themen oft ungenau und unsauber arbeiten. Die Schwankungen der relativen Häufigkeit

sind unerwünscht und werden daher von den Schulbüchern entweder komplett ignoriert oder

durch das starke Gesetz der großen Zahlen verborgen. Das Thema der kontinuierlichen Mengen wird gemäß des Lehrplans komplett reduziert, obwohl es bereits im Bereich des LaplaceWahrscheinlichkeitsmodells zu unlösbaren Schwierigkeiten führt. So können im kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsraum keine Laplace-Wahrscheinlichkeiten bestimmt werden.5

Diese Problematik wird im Bereich der Normalverteilung besonders deutlich und stellt

grundsätzlich einen Widerspruch zum Bruner´schen Spiralprinzip dar. Laut Lehrplan soll

die Binomialverteilung durch die Normalverteilung approximiert werden. Hinter der Approximation steckt erneut die unsichere stochastische Konvergenz des empirischen Gesetzes der

großen Zahlen. Darüber hinaus wird der diskrete Wahrscheinlichkeitsraum endgültig verlassen. Die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten über das Integral der Dichtefunktion (also

über eine Fläche) kann ohne die Behandlung von kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsräumen nicht verstanden werden. Somit kann die geforderte Beschränkung auf diskrete Zufallsvariablen im Unterrichtsverlauf nicht durchgesetzt werden.

Außerdem fehlt mit dem subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff eine weitere Möglichkeit,

Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Hierbei wird von der Intuition der Schüler ausgegangen und erfasst, wie „Lernen aus der Erfahrung“, mathematisch vonstattengehen kann.

Grundlage dafür ist die bedingte Wahrscheinlichkeit und der Satz von Bayes. Obwohl diese

Thematik ebenfalls im Lehrplan unter Punkt fünf erwähnt wird, wirkt sie dennoch wie ein

Fremdkörper im vorgeschlagenen Ablauf. Die Fokussierung auf den frequentistischen

Wahrscheinlichkeitsbegriff und dessen notwendige Unabhängigkeitsannahme schließt die

bedingten Wahrscheinlichkeiten förmlich aus.

Prinzipiell gibt es zwei Wege diese Schwierigkeiten im Umgang mit dem Lehrplan zu lösen:

Es könnte die Axiomatik Kolmogorovs an den Anfang gestellt und anhand dieser die mathematische Theorie entwickelt werden. Dies ist grundsätzlich sinnvoll, denn so eine Vorgehensweise ist für die Mathematik grundlegend und stellt eine ihrer Stärken dar. Allerdings

steht dabei die Struktur der Mathematik und nicht die Lernenden selbst im Vordergrund.

5

Boor: Lambacher Schweizer, S. 36.

Lergenmüller: Mathematik Neue Wege, S. 29.

Griesel: Elemente der Mathematik, S. 16.

3

Daher ist dieser rein axiomatische Aufbau für die Schule abzulehnen. Vielmehr soll ein genetisches Prinzip als Ausgangspunkt gesetzt und Anwendungssituationen ins Zentrum gerückt werden.6 Dabei sollte mit der Intuition der Schüler begonnen werden, denn

„was ein Punkt, ein rechter Winkel, ein Kreis ist, weiß ich schon vor der ersten Geometriestunde, ich

kann es nur noch nicht präzisieren. Ebenso weiß ich schon, was Wahrscheinlichkeit ist, ehe ich es definiert habe.“7

Diese Vorstellung über die Stochastik beschreibt Hans Freudenthal in seinem Werk „Wahrscheinlichkeit und Statistik“ und bildet die Grundlage dieser Arbeit. Daher wird im zweiten

Kapitel die von Freudenthal aufgeworfene Frage beantwortet, ob Menschen gute intuitive

Statistiker sind. Dabei wird sich vor allem auf die psychologischen Forschungen nach

Kahneman/ Tversky und Gigerenzer gestützt.8 Allerdings werden die Probleme des Lehrplans durch einen stärkeren Einbezug der Intuition nicht gelöst, denn auch dieser hat den

Anspruch, von Anwendungen auszugehen. Daher soll ein alternativer Zugang zur Stochastik

vorgestellt werden, der die Chancen und Grenzen der einzelnen Wahrscheinlichkeitsbegriffe

(Laplace-, frequentistisch, subjektiv und axiomatisch) ins Zentrum rückt.

Dazu wurden Arbeitsblätter9 entwickelt, die jeweils drei Aufgaben und gegebenenfalls eine

Vertiefung zu einer Thematik umfassen. Nach einem Einstiegsbeispiel, das die inhaltlichem

Wahrscheinlichkeitsbegriffe aufwirft, wird sich den Chancen und Grenzen des Laplace-, des

frequentistischen und des subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffs zugewandt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den angesprochenen Schwierigkeiten der stochastischen Konvergenz, der kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsräume und dem „Schattendasein“ der bedingten Wahrscheinlichkeiten. Die Schüler erkennen, dass die Probleme der kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsräume und der stochastischen Konvergenz mit den inhaltlichen

Wahrscheinlichkeitsbegriffen nicht gelöst werden können. Daher der axiomatische Wahrscheinlichkeitsbegriff eingeführt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die allgemeinen Kompetenzen (Mathematisch argumentieren; Probleme mathematisch lösen; Mathematisch modellieren; Mathematische Darstellungen verwenden; Mit Mathematik symbolisch/ formal/

technisch umgehen; Mathematisch kommunizieren) beachtet wurden. Eine besondere Position nimmt dabei die Kompetenz „Mathematisch modellieren“ ein, da die Wahrscheinlichkeitsbegriffe entsprechende Modelle mit sich bringen, die fortwährend reflektiert werden

6

Büchter; Henn: Elementare Stochastik, S. 4.

Freudenthal: Wahrscheinlichkeit und Statistik, S.7.

8

Zum Einstieg in die Thematik behandeln die Schüler einige Aufgaben aus der psychologischen Forschung.

Diese können den Wahrscheinlichkeitsbegriffen zuordnet werden und daher an passender Stelle erneut aufgegriffen werden. Die Aufgaben sollen zur Reflexion ihrer eigenen statistischen Sachkenntnis anregen und zur

Motivation der verschiedenen Wahrscheinlichkeitsmodelle beitragen.

9

Die ausgearbeiteten Arbeitsblätter befinden sich im Anhang.

7

4

müssen. Durch diese Reflexion wird den Schülern bewusst, dass die Mathematik - insbesondere die Stochastik - nicht die Realität abbilden kann, sondern nur in Modellen arbeitet, die

mit Unsicherheit belastet sind. Auf dem letzten Arbeitsblatt finden sich daher Aufgaben zur

stochastischen Modellbildung.

Bei der Konzeption der Arbeitsblätter wurde auf vorhandene stochastische Lehrwerke, wie

„Büchter; Henn: Elementare Stochastik“, „Eichler; Vogel: Leitidee Daten und Zufall“ und

für den subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff „Wassner; Biehler: Förderung Bayesianischen Denkens“ zurückgegriffen. Zum Vertiefen der einzelnen thematischen Aspekte werden daher diese Werke und das Schulbuch „Neue Wege“ empfohlen. 10 Die Umstrukturierung des vorgeschlagenen Unterrichtsablaufs durch die Analyse der Wahrscheinlichkeitsbegriffe ist allerdings neu. Ziel der Arbeit ist es, dass die Schüler im Mathematikunterricht zu

mündigen Bürgern erzogen werden, die „Kompetenzen für den kritischen Umgang mit Daten, Chancen und Risiken“11 erlernt haben.

2. Sind Menschen gute Statistiker?

„The theory of probabilities is at bottom nothing but common sense reduced to calculus; it enables us

to appreciate with exactness that which accurate minds feel with a sort of instinct for which ofttimes

they are unable to account."12

So äußerte sich Pierre-Simon de Laplace 1814 in seinem Werk „A philosophical essay on

probabilities“ über die Stochastik. Für ihn und weitere bedeutende Mathematiker wie

Condorcet und Poissoin spiegelt die Mathematik, insbesondere die Stochastik, den gesunden

Menschenverstand wider. Dies ist aus zweierlei Gründen nicht verwunderlich: Zum einen

war die Zeit der Aufklärung durch die historischen Ereignisse von einem großen Fortschrittsoptimismus geprägt. Zum anderen brachte insbesondere der Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriff, der in dieser Zeit hauptsächlich verwendet wurde, die notwendige Sicherheit, um

das theoretische Kalkül mit den Anwendungen gleichzusetzen. Die Unterscheidung zwischen einem objektiven und einem subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff war nicht notwendig.13

Dies bedeutet nicht, dass die Mathematiker zu dieser Zeit nicht über unterschiedliche Ergebnisse diskutierten oder sich zum Teil auch irrten. Die Diskussionen in den Briefwechseln

10

Auf eine Ausrichtung der Arbeitsblätter im Sinne einer Unterrichtsverlaufsplanung wurde daher großenteils

verzichtet.

11

Biehler: Daten und Zufall, S. 5.

12

Laplace: Philosophical essay, S. 196.

13

Wassner; Biehler: Förderung Bayesianischen Denkens, S.15.

5

zwischen Pierre de Fermat und Blaise Pascal aus dem Jahr 1654 werden heute von Historikern als die Geburtsstunde der Wahrscheinlichkeitstheorie angesehen.14 Ein Problem, über

das sich die beiden Mathematiker miteinander austauschten, war die sogenannte „Wette des

Chevalier de Méré“:

„Der Chevalier de Méré war ein leidenschaftlicher Spieler und lebte im Frankreich des 17. Jahrhunderts.

Eines der Spiele, mit denen er seine Mitspieler verführte, war das folgende: ‚Wir werfen einen Würfel

viermal. Wenn dabei eine oder mehrere Sechsen sind, gewinne ich. Wenn keine Sechs dabei ist, gewinnen Sie.‘ Soweit wir wissen, waren seine Würfel fair; dennoch gewann der Chevalier mit diesem Spiel

regelmäßig Geld. Schließlich fand er keine Opfer mehr, oder das Spiel wurde auf die Dauer eintönig was immer der Grund war, er dachte sich eine Variante aus, die ebenso lukrativ sein sollte. Hier ist das

neue Spiel, das der Chevalier seinen Mitspielern anbot: Doppel-Sechs: Wir werfen ein Paar von Würfeln

24 Mal. Wenn dabei eine Doppel-Sechs oder mehrere sind, gewinne ich. Wenn keine Doppel-Sechs

dabei ist, gewinnen Sie.“15

De Mérés Überlegungen sind offensichtlich: Da er auf mindestens eine 6 in vier Würfen

wettete und die Doppel-6 sechsmal seltener als die einfache 6 fällt, erhöhte er die Wurfanzahl

auf 24 (= 4∙6). Somit dachte der Chevalier, dass er auch bei dieser Wette Gewinne erzielen

wird. Allerdings bestätigte sich die Annahme de Mérés nicht, da er nach einiger Zeit bemerkte, dass er häufiger verlor als gewann. Somit wandte er sich an die beiden bedeutendsten

Mathematiker dieser Zeit: Fermat und Pascal. Deren Antwort auf das Problem des Chevaliers würde in der heutigen Notation folgendermaßen aussehen:

1

Mit Hilfe des Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriffs kann eine Wahrscheinlichkeit von für eine 6 und

damit die Wahrscheinlichkeit von

5

6

6

für keine 6 angenommen werden. In der ersten Wettmodifikation

5

5

5

5

verliert der Chevalier mit einer Wahrscheinlichkeit von P(keine 6 in vier Würfen) = ∙ ∙ ∙ = 0,482.

6 6 6 6

De Méré gewann also in 51,8%, also in etwas mehr als der Hälfte der Spiele. In der modifizierten Wette

nahm der Chevalier richtigerweise an, dass die Doppel-6 sechsmal seltener als die 6 fällt, also mit einer

1

35

Wahrscheinlichkeit von . Die Wahrscheinlichkeit für keine Doppel-6 beträgt damit: . Wir können

36

36

5

die Wahrscheinlichkeit für keine Doppelsechs in 24 Würfen berechnen. Diese beträgt ( )24 = 0,509.16

6

De Méré verlor daher in etwas mehr als der Hälfte der Spiele. Es war also keineswegs das

Pech des Chevaliers, das zu seinen Verlusten beitrug, sondern wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen.

In diesem Beispiel werden sich die drei inhaltlichen Wahrscheinlichkeitsbegriffe deutlich:

Der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff wird durch die Intuition des Chevaliers, der frequentistische Wahrscheinlichkeitsbegriff durch die langen Versuchsreihen und der LaplaceWahrscheinlichkeitsbegriff durch die theoretischen Überlegungen für die Würfelwahrscheinlichkeiten repräsentiert. Insbesondere der Widerspruch zwischen dem subjektiven und

14

Winter: Zur intuitiven Aufklärung, S. 27.

Gigerenzer: Die Evolution, S. 4.

16

Ebd. S. 2.

Krämer: Denkste, S. 107.

15

6

dem objektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff faszinierte Pascal und Fermat und sie formulierten in ihren weiteren Überlegungen die Gesetze, die später Kolmogorov zu seinen Axiomen

machte: die Nichtnegativität, die Normiertheit (die Wahrscheinlichkeiten für Elementarereignisse ergeben zusammen 1) und die Additivität (die Wahrscheinlichkeit für zwei disjunkte Ereignisse ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der beiden Ereignisse). 17 Auch

Pascal und Fermat waren wie Laplace Deterministen. Sie wollten mit Hilfe der klassischen

Theorie (Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriff) eine absolute Gewissheit erlangen. Unsicherheit gab es für sie nicht, diese war nur der Unkenntnis der Nicht-Mathematiker zuzuschreiben.18 Pascals Charakterisierung von de Méré in den erwähnten Briefen spiegelt dieses Denken wider:

„Ich habe nicht die Zeit, Ihnen eine Schwierigkeit zu erläutern, die M... [de Méré] sehr befremdete,

denn er ist ein sehr tüchtiger Kopf, aber er ist kein Mathematiker (das ist, wie Sie wissen, ein großer

Mangel), und er begreift nicht einmal, daß eine mathematische Linie bis ins Unendliche reicht, und ist

zutiefst davon überzeugt, daß sie sich aus einer endlichen Zahl von Punkten zusammensetzt; ich habe

ihn niemals davon abbringen können. Wenn Sie das zustande brächten, würden Sie ihn vollkommen

machen.“19

Im Laufe des 19. Jahrhunderts verstärkte sich diese Auffassung durch die zunehmende

Menge an Daten, die durch die Mathematik beschrieben wurde. Dadurch wurden die Intuition und die Vermutung unbedeutender. Es ging vielmehr um die Beschreibung der Natur

durch Tatsachen bzw. Wahrheiten. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Intuition

grundsätzlich im Widerspruch zur Theorie stehen musste. Bernoulli schrieb über sein schwaches Gesetz der großen Zahlen an Leibniz, dass dieses „auch der dümmste Mensch mittels

eines naturgegebenen Instinkts von allein und ohne vorherige Instruktion“20 verstehen

würde. Die Unterscheidung zwischen objektiven und subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff rückte die Fragestellung in den Fokus, ob die menschliche Intuition dem wahrscheinlichkeitstheoretischen Kalkül entspricht.21

Antworten auf diese Fragen versucht die psychologische Forschung seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu erzielen. Die ersten Forschungen dieser Jahre (insbesondere Philip und

Edwards) beschrieben das menschliche Gehirn als intuitiven Statistiker.22 Diesen Ergebnissen widersprachen insbesondere Kahneman und Tversky in den 1970er Jahre.23 An dieser

17

Büchter; Henn: Elementare Stochastik, S. 183.

Steinbring: Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs, S. 23.

19

Wirths: Geburt der Stochastik, S.4.

20

Wassner; Biehler: Förderung Bayesianischen Denkens, S. 13.

21

Krauss: Wahrscheinlichkeit und Intuition, S. 139.

22

Wassner; Biehler: Förderung Bayesianischen Denkens, S. 14.

Gigerenzer: Repräsentation von Information, S. 108.

23

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse liefert: Kahneman: Schnelles Denken.

18

7

Stelle sollen drei bekannte Probleme aus den Forschungen Kahneman und Tverskys thematisiert werden, die zeigen, dass Menschen tendenziell keine guten Statistiker sind:

„150 Jahre nach Laplace hatte sich die positive Bewertung der Eingangsfrage ins Gegenteil verkehrt.

Heuristiken dienten in der Folge als theoretische Erklärung für eine Fülle von identifizierten systematischen Diskrepanzen („fallacies“) zwischen der Urteilsbildung und der Wahrscheinlichkeitstheorie.“24

Als erstes Beispiel werden drei mögliche Folgen für einen fünffachen Münzwurf betrachtet:

Welche der Folgen ist am wahrscheinlichsten?

A: Kopf – Kopf – Kopf – Zahl – Zahl – Zahl

B: Zahl – Zahl – Zahl – Zahl – Zahl – Zahl

C: Kopf – Zahl – Kopf – Kopf – Zahl – Kopf

Im Hinblick auf die Intuition wird davon ausgegangen, dass diese Folgen nicht gleichwahrscheinlich sein können. Dies ist aber falsch. Alle drei Folgen sind gleichwahrscheinlich, weil

die Ereignisse als unabhängig voneinander sowie Kopf und Zahl als gleichwahrscheinlich

angenommen werden können.25 Folge C wird aber als viel wahrscheinlicher angesehen, weil

das menschliche Gehirn ständig nach Mustern sucht. Durch diesen Fehlschluss verloren

schon viele Glücksspieler Geld. Fällt beispielsweise beim Roulette eine lange Serie von roten Zahlen, ist man versucht beim nächsten Wurf auf Schwarz zu setzen. Auf Grund der

Unabhängigkeit der Ergebnisse ist es allerdings egal, welche Farben davor gefallen sind.26

Der nächste Wurf hat sowohl für die Farbe Rot als auch für Schwarz die (Laplace-) Wahr1

scheinlichkeit 2. Als Begründung für die falsche Intuition wird die Stabilisation der relativen

Häufigkeit um die „objektive Wahrscheinlichkeit“ gemäß des empirischen Gesetzes der großen Zahlen angegeben.27 Allerdings stabilisiert sich nur die relative Häufigkeit und nicht die

absolute Häufigkeit. Hinter dieser Fehlvorstellung steht die Meinung, dass bei etwa 1.000

Würfen circa 500-mal Kopf bzw. Rot fallen muss. Daher werden oft Zahlen getippt, die

bisher selten erschienen sind. Allerdings werden die absoluten Häufigkeiten jede feste

Schranke mit laufender Versuchszahl überschreiten.28 Das Gesetz der großen Zahlen arbeitet

nicht wie ein Buchhalter, sondern eher durch „Überschwemmung“. Abweichungen in den

absoluten Häufigkeiten werden sozusagen durch die sehr großen Nenner in den relativen

Häufigkeiten beglichen.29

24

Wassner; Biehler: Förderung Bayesianischen Denkens, S. 15.

Strick: Vorstellungen, S. 52

26

Die hohe Bedeutung der Unabhängigkeitsannahme für die Stochastik wird durch zwei Trugschlüsse vertieft.

Ohne den formalen Aspekt der bedingten Wahrscheinlichkeit können so die inhaltlichen Aspekte dieser angesprochen werden.

27

Krämer: Denkste, S. 40.

28

Büchter; Henn: Elementare Stochastik, S. 176.

Kilian: Fundierung des Begriffs, S. 15.

29

Barth; Haller: Stochastik Leistungskurs, S. 251.

25

8

Das empirische Gesetz der großen Zahlen spielt auch im nächsten, leicht abgewandelten

Problem von Kahneman und Tversky eine große Rolle:

Was halten Sie für wahrscheinlicher?

(1)Mindestens 7 von 10 Neugeborenen in einem Krankenhaus sind Mädchen.

(2)Mindestens 70 von 100 Neugeborenen in einem Krankenhaus sind Mädchen.

Es gab drei Antwortmöglichkeiten:

A. (1) ist wahrscheinlicher,

B. (2) ist wahrscheinlicher,

C. (1) und (2) sind gleichwahrscheinlich. 30

Nach dem empirischen Gesetz der großen Zahlen ist eine solche Abweichung von der erwarteten Mädchengeburtsrate31 nur bei kleinen Stichproben (in diesem Fall in dem Krankenhaus mit der kleineren Geburtenanzahl) zu erwarten. Damit ist A die einzig sinnvolle

Antwort. In vielen Studien, die diese Version der Frage stellten, wurde allerdings ein anderes

Ergebnis gefunden. Exemplarisch dafür steht die Befragung von 153 Mathematikstudierenden, unter denen 14% für A, 16% für B und 70% für C stimmten.32

Zwar kann das empirische Gesetz der großen Zahlen von vielen Personen wiedergegeben

werden, allerdings wurde es nicht wirklich verstanden. Viele Personen unterschätzen die

Bedeutung des Stichprobenumfangs. Für das menschliche Gehirn zählt alleine der Stichprobenanteil. Dies wird besonders darin deutlich, dass der Nenner oftmals komplett vernachlässigt wird und der Zähler alleine für Entscheidungen ausschlaggebend ist.33

Das wohl bekannteste Problem Kahneman und Tverkys ist das sogenannte Taxi-Problem:

Ein Taxi war an einem nächtlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht beteiligt. In der Stadt, in der der

Unfall passierte, gibt es zwei Taxiunternehmen: Eines mit grünen und eines mit blauen Taxis. Folgende

Daten sind gegeben: (i) 85% aller Taxis in der Stadt sind blau, die anderen 15% sind grün. (ii) Ein Zeuge

identifizierte das davonfahrende Taxi als „grün“. Das Gericht untersuchte nun die Fähigkeit des Zeugen,

die Farbe eines Taxis bei Nacht richtig zu identifizieren. In der Versuchsreihe (die Hälfte der Taxis war

blau, die andere Hälfte war grün), konnte der Zeuge beide Farben zu 80% korrekt identifizieren, aber

zu 20% irrte er. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unfalltaxi wirklich grün und nicht blau

war?34

Nach dem Satz von Bayes wäre circa 41% die richtige Antwort gewesen. Die Probanden

schätzten die Wahrscheinlichkeit allerdings auf circa 80%. Kahneman und Tversky erklärten

dies durch die sogenannte Basisratenvernachlässigung („base-rate-neglect“). In der Folge

wurde vor allem diese Heuristik vielfach untersucht. Dabei fungierte das Taxiproblem lediglich als Beispiel.35 Im Schulalltag haben sich, insbesondere bei der Behandlung des Satzes von Bayes, medizinisch-diagnostische Aufgaben etabliert:

30

Büchter; Henn: Elementare Stochastik, S. 176.

Es wird eine Wahrscheinlichkeit von circa 50% für eine Mädchengeburt angenommen.

32

Büchter; Henn: Elementare Stochastik, S. 176.

Sedlmeier: Statistik ohne Formeln, S. 86.

33

Sedlmeier: Wie kann Intuition, S. 230.

34

Kahneman; Tversky: On the Psychology, S. 241.

35

Daher wird auf dem Intuitionsarbeitsblatt neben dem Taxiproblem auch eine Gerichtsverhandlung mit dem

gleichen mathematischen Hintergrund thematisiert.

31

9

Eine symptomfreie 45-jährige Frau geht zur Krebsvorsorgeuntersuchung und lässt sich mittels einer

Mammografie untersuchen. Mit Hilfe der Gesundheitsstatistik lassen sich folgende Annahmen treffen:

Erstens die Wahrscheinlichkeit, dass eine symptomfreie Frau zwischen 40 und 50 Jahren Brustkrebs

hat, beträgt 1%; Zweitens die Wahrscheinlichkeit, dass diese Krankheit mit einer Mammografie erkannt

wird, liegt bei 80%; Drittens die Wahrscheinlichkeit, dass mit einer Mammografie Brustkrebs festgestellt wurde, obwohl die Krankheit gar nicht vorliegt, beträgt 9,6%. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,

dass eine 45-jährige, symptomfreie Frau tatsächlich Brustkrebs hat, wenn sie einen positiven Mammografiebefund erhalten hat?36

Die meisten Menschen, auch Ärzte, schätzen die Wahrscheinlichkeit auf 70-80%. Allerdings

liegt die Lösung mit Hilfe des Wahrscheinlichkeitskalküls lediglich bei 7,8%.

Diese drei Beispiele ließen Kahneman und Tversky zu dem Ergebnis kommen, dass „solche

Resultate jeden entmutigen müssen, der die Menschen als vernünftige intuitive Statistiker

ansehen möchte“37. Als Erklärung führten sie die sogenannte Repräsentationsheuristik an.

In Hinblick auf die Beispiele der Münzwurfreihe und des Rouletterades bedeutet dies, dass

die zufällig aussehende Münzwurfreihe bzw. die Farbe Schwarz „repräsentativer“ für den

Zufall gehalten wird. Übertragen auf das dritte Beispiel heißt das, dass der positive Mammografietest (80% Wahrscheinlichkeit) stärker mit der Krankheit identifiziert wird als die

Krebs-Statistik für eine symptomfreie Frau zwischen 40 und 50 (1%).38

Neben der Kritik an den methodischen Schwächen in den Arbeiten Kahneman und Tverskys,

die vor allem auf die zu vage formulierte Repräsentationsheuristik zurückzuführen ist, wurde

vor allem die normative Setzung des richtigen Ergebnisses aus der Wahrscheinlichkeitstheorie kritisiert. Überhaupt wurde der Prozess, wie die Probanden auf das Ergebnis kamen,

nicht thematisiert. Ein falsches Ergebnis wurde direkt mit einem „bias“, also einer Verzerrung in Verbindung gebracht. Allerdings kann es dafür verschiedenste Gründe geben: Ob es

sich um unterschiedliche Interpretationen der Aufgabe, simple Rechenfehler oder um einen

wirklichen Denkfehler bzw. eine falsche Intuition handelt, konnte mit den Forschungen

Kahneman und Tverskys nicht beantwortet werden.39

Das Zustandekommen der Fehler spielt jedoch besonders in der Didaktik eine große Rolle.

In vielen didaktischen Untersuchungen wurden die Forschungen Kahneman und Tverskys

aufgegriffen und weiterentwickelt, sodass sie letztendlich zu einem Umdenken in der Lehrund Lernmethodik führten. Vor allem wurden die Schwierigkeiten der Modellbildung und

Mathematisierung diskutiert. Neben fachlichen Überlegungen wurden auch Diskussionen

Weitere Beispiele sind in Beck-Bornholdt; Dubben: Der Schein der Weisen. zu finden. Die anderen Beispiele

(vor allem am Anfang des Buches) eignen sich ebenso zum Einsatz im Unterricht. Allerdings sind die Schlussfolgerungen gegen Ende des Buches nicht differenziert genug.

36

Wassner; Biehler: Förderung Bayesianischen Denkens, S. 15.

37

Ebd. S. 16.

38

Ebd. S. 16.

39

Ebd. S. 19.

10

über die Grenzen und Möglichkeiten von formalen und intuitiven Lösungen erörtert. Immer

stärker wurde das Ziel ausgesprochen, die Schüler auf die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit (unter Unsicherheit) im späteren Leben vorzubereiten. Dabei sollen die Vorstellungen, die die Schüler mitbringen, aufgegriffen und weiterentwickelt werden.40 Dies kann

sowohl bedeuten, dass Widersprüche aufgezeigt und verändert werden als auch die Komplementarität von formalen und intuitiven Strategien berücksichtigt wird. Schließlich ist das

wechselseitige Zusammenspiel von Intuition und Wahrscheinlichkeitstheorie ein wichtiges

Ziel, dessen Erfüllung die Verbindung der psychologischen und der didaktischen Forschung

beinhaltet.41

Die Forschungen von Gerd Gigerenzer und von Christoph Wassner gehen in diese Richtung.42 Sie konzentrierten sich vor allem auf die bedingten Wahrscheinlichkeiten43 und fanden heraus, dass die Repräsentation der Aufgaben eine entscheidende Rolle spielt. Die numerischen Informationen wurden stets als Prozente, relative Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten formuliert.44 In diesem Format geben insbesondere auch die Medien (Fernsehen,

Zeitungen usw.) Informationen wieder. Wie oben angedeutet, fällt es dem menschlichen Gehirn schwer, mit diesem Repräsentationsmodell umzugehen. Es kann sich beispielsweise unter der Wahrscheinlichkeit, dass ein Prozent der symptomfreien Frauen trotzdem unter Krebs

leidet, nichts vorstellen. Anders zeigt sich dieser Sachverhalt, wenn er durch absolute Zahlen

wiedergegeben wird: Das Gehirn kann die Angabe „von hundert symptomfreien Frauen hat

eine Frau trotzdem Krebs“ durch das sogenannte natürliche Häufigkeitsformat45 intuitiv besser erfassen. Um diesen Unterschied zwischen relativen und natürlichen Häufigkeiten im

Bereich der bedingten Wahrscheinlichkeit aufzuzeigen, wird nachfolgend das Beispiel des

Mammografiebefundes mit Hilfe des natürlichen Häufigkeitsformtes umformuliert:46

„Stellen wir uns eine Welt vor, in der nichts über das Auftreten von Brustkrebs oder die Verlässlichkeit

von Testverfahren bekannt ist. In dem Fall könnte ein Diagnostiker nur aus seiner Erfahrung urteilen.

Nehmen wir an, ein Arzt hätte bisher 1000 symptomfreie 40 bis 50-jährige Frauen untersucht, von denen

10 Brustkrebs (B) hatten. Von den 10 kranken Frauen erhielten 8 ein positives Testergebnis (T+). Von

den 990 Gesunden waren 95 Testergebnisse positiv. Nun kommt eine 45-jährige symptomfreie Frau

40

Freudenthal war einer der ersten Didaktiker, der dies forderte. Vgl. Einleitung.

Gigerenzer: Repräsentation von Information, S. 123. .

Bentz: Empirische Untersuchungen, S. 2.

42

Einen Überblick liefert Gigerenzer; Todd: Simple Heuritics makes us smart.

43

Die Fehlurteile wurden nach Kahneman und Tverkeys Forschungen auf die Schwierigkeiten des Menschen

mit bedingten Wahrscheinlichkeiten zurückgeführt. Diese sind in der Literatur gut dokumentiert. Vgl. Eichler;

Vogel: Leitidee Daten und Zufall, S. 214.

44

Borovcnik erkannte das gleiche Problem, aber er arbeitete mit dem Chancenverhältnis. Vgl. Borovcnik:

Stochastik im Wechselspiel, S. 182.

45

Der Didaktiker Arthur Engel schlug bereits 1975 vor von einem Häufigkeitskonzept auszugehen. Er nannte

dies Wahrscheinlichkeitsabakus. Vgl. Engel: Stochastischer Abakus, S. 28.

46

Sedlmeier; Gigerenzer: Teaching Bayesian Reasoning, S. 393.

41

11

zum Arzt und will auch auf Brustkrebs getestet werden. Sie testet positiv. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Brustkrebs hat?“47

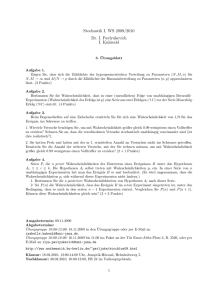

Mit Hilfe der Regeln von Bayes können sowohl für die relativen als auch für die natürlichen

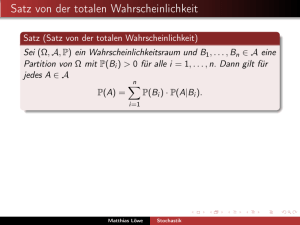

Häufigkeiten Lösungen berechnet werden (Vgl. Abbildung 1):48

Abbildung 1:Wahrscheinlichkeiten und natürliche Häufigkeiten.

Quelle: Wassner; Martignon; Biehler: Bayesianisches Denken, S. 62.

Hieraus wird deutlich, dass im Repräsentationsformat der natürlichen Häufigkeiten ein reines Abzählen von günstigen und möglichen Fällen verwendet wurde. Der Satz von Bayes

wird nicht benötigt bzw. kann als Ergebnis festgehalten werden. Im Falle der relativen Häufigkeiten bzw. der Prozente führt die Beobachtung der 1.000 Patienten zu einer Schätzung a

posteriori, die mehr oder weniger repräsentativ für die nächsten Untersuchungen stehen soll.

Mit dem gleichen Prinzip werden auch die weiteren Werte entwickelt. Beispielsweise wird

eine bestimmte Anzahl von Brustkrebserkrankten getestet und beobachtet, wie oft der Test

ein positives Ergebnis anzeigt. Dadurch wird deutlich, dass es sich bei den unterschiedlichen

Lösungsansätzen um verschiedene Wahrscheinlichkeitsbegriffe handelt. Während das Konzept der relativen Häufigkeiten von einem frequentistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff ausgeht und die verschiedenen numerischen Werte damit (zwangsläufig) unabhängig voneinander in verschiedenen Experimenten entstehen, bezieht sich das Konzept der natürlichen Häufigkeiten auf den subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff, der seine Informationen aus einem

einzigen Experiment zieht. Dies hat zum Vorteil, dass die Basisrate (z. B. 8 von 10 kranken

Frauen erhielten einen positiven Testbefund) berücksichtigt wird. Durch die Umdeutung der

relativen Häufigkeiten zu Wahrscheinlichkeiten werden die Schüler gezwungen auf den Satz

von Bayes zurückzugreifen, um die bedingte Wahrscheinlichkeit P(B|M₊) auszurechnen.49

Die in vielen Bereichen sinnvolle Bildung von Kongruenzklassen bei relativen Häufigkeiten

47

Wassner; Biehler: Förderung Bayesianischen Denkens, S. 15.

Hierbei steht B für Brustkrebs und M₊ für einen positiven Mammografietest. Vgl. Wassner; Martignon;

Biehler: Bayesianisches Denken, S. 62.

49

Ebd. S. 22.

48

12

hat im Gebiet der Statistik gravierende Folgen. Menschen erkennen, wie im Krankenhaus7

70

7

beispiel, nicht den Unterschied von „7 von 10“ (10) und „70 von 100“ (100 = 10). Diese Vernachlässigung des Nenners und damit der Stichprobengröße wird in vielen Statistiken ausgenutzt:

„In Werbungen liest man beispielsweise, dass ein gewisses Medikament das Risiko einer bestimmten

Krankheit um die Hälfte reduziert, ohne dass man erfährt, was das absolute Risiko ist.“ 50

Diese Probleme können durch das natürliche Häufigkeitskonzept abgebaut werden, da empirische Untersuchungen zeigten, dass Menschen mit Hilfe natürlicher Häufigkeiten besser

mit Unsicherheiten und stochastischen Fragestellungen umgehen können.51

Neben der Häufigkeitsinterpretation unterstützen visuelle Darstellungen die menschliche Intuition. Die in der Stochastik am häufigsten verwendeten Werkzeuge sind Baumdiagramme,

Urnen, Vierfeldertafeln und Venn-Diagramme.52 Die Auswahl der Visualisierungen hängt

von der Art der Aufgabe und dem Lerntyp ab. Grundsätzlich sollte das Werkzeug möglichst

nahe an der Realität bzw. der Aufgabenstellung liegen, um die Intuition zu unterstützen.53

Dennoch dienen das Häufigkeitskonzept und die graphische Veranschaulichung lediglich als

Hilfestellung zur Modellierung bzw. zur Veranschaulichung stochastischer Probleme.

Dadurch kann das Verständnis der Wahrscheinlichkeitsbegriffe verbessert werden. Auch

können gegebenenfalls Paradoxa aufgelöst und ein besseres, intuitives Entscheiden ermöglicht werden. Dabei wird häufig der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff verwendet. Allerdings stellt der Zusammenhang von relativen Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten, der

auf dem empirischen bzw. schwachen Gesetz der großen Zahlen basiert, eine „fundamentale

Idee“ des Stochastikunterrichts dar und darf auf keinen Fall vernachlässigt werden.54 Ebenso

spielt der Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriff eine große Rolle in Glücksspielen und somit

im Alltag der Schüler. Eine Nichtbeachtung des subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffs

(vgl. Lehrplan) sowie eine zu starke Konzentration auf die objektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffe, führen nicht zum Ziel, da die Vorstellungen der Schüler vernachlässigt werden.

Daher sollte es zu einem Zusammenspiel der Wahrscheinlichkeitsbegriffe kommen:55 Den

50

Latten; Martignon; Monti; Multmeier: Förderung erster Kompetenzen, S. 22.

Gigerenzer: Einmaleins der Skepsis, S. 68

Kurz-Milcke, Gigerenzer, Martignon: Risiken durchschauen, S. 11.

52

Wassner; Biehler: Förderung Bayesianischen Denkens, S. 24.

53

Wassner; Martignon; Biehler: Bayesianisches Denken, S. 61.

54

Prediger: Do you want, S. 145.

55

Hefendehl-Hebeker: Didaktik der Stochastik, S. 13.

51

13

Schülern sollen die Chancen und Risiken der Wahrscheinlichkeitsbegriffe (Laplace, frequentistisch und subjektiv) bewusst werden, um so den jeweils sinnvolleren zur Modellierung auszuwählen.

Insgesamt kann die eingangs gestellte Frage, ob Menschen gute Statistiker sind, eher verneint werden. Sie können relative Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten intuitiv nur

schlecht verarbeiten und benötigen Hilfestellungen, wie das natürliche Häufigkeitskonzept

oder graphische Darstellungen. Insbesondere zeigten die erwähnten Forschungen, dass Menschen durch die Häufigkeitsinterpretation zu guten intuitiven Wahrscheinlichkeitsschätzungen kommen können, ohne mit der Wahrscheinlichkeitstheorie übermäßig vertraut zu sein.56

Im Alltag greifen Menschen oft auf ihre intuitiven Vorkenntnisse zurück, vernachlässigen

bekannte Hilfsmittel sowie die in der Schule erlernte Wahrscheinlichkeitstheorie. Dennoch

ist es nicht das Ziel, die intuitiven Vorstellungen der Schüler auszuklammern und sozusagen

„von vorne anzufangen“57, da sie ihr Wissen im Alltag anwenden sollen. Dies kann nur geschehen, wenn der Unterricht Mathematik und Intuition miteinander verbindet.58 Die vielen

Fehlvorstellungen und Paradoxa der Stochastik zeigen, dass sich viele Menschen (auch sehr

begabte Mathematiker) in diesem Bereich irren.59 Dies veranlasste auch Laplace zum Ausspruch: „Einer der großen Vorteile der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist der, dass man lernt,

dem ersten Anschein zu misstrauen.“60 Es ist also nicht schlimm, dass die Schüler und Lehrkräfte anfangs intuitiv falsche Vorstellungen haben. Fehler können sogar für den weiteren

Verlauf des Unterrichts fruchtbar sein. Allerdings benötigt es eine intensive Auseinandersetzung mit Zufallsprozessen, um diese zu modifizieren. Es kann also nicht hilfreich sein,

aus dem Wahrscheinlichkeitskalkül Formeln bereitzustellen und den Schülern das richtige

Ergebnis zu zeigen. Stochastikunterricht „will ja nicht zur nachträglichen Besserwisserei erziehen, sondern vorbeugen, die Intuition zurechtrücken und ein wenig immunisieren.“61

Wie stark die intuitiven Vorstellungen und wie schwer eine Modifizierung dieser ist, repräsentiert besonders das sogenannte Ziegenproblem:

Ein Kandidat hat die Möglichkeit aus drei Türen eine auszuwählen. Hinter zwei der drei Türen versteckt

sich eine Ziege und hinter der dritten ein Auto. Nach der Wahl des Kandidaten wird eine Tür geöffnet,

hinter der eine Ziege steht. Nun besteht die Möglichkeit die Tür zu wechseln. Sollte man das tun?

Als Marilyn vos Savant, eine US-Amerikanerin mit einem der höchsten Intelligenzquotienten, das Wechseln empfahl und sogar die korrekte Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn

56

Cosmides; Tooby: Are Humans good, S. 69.

Büchter; Hußmann; Leuders; Prediger: Zufall im Griff, S. 2.

58

Ebd. S. 2

59

Freudenthal: Wahrscheinlichkeit und Statistik, S. 532.

60

Winter: Zur intuitiven Aufklärung, S. 23.

61

Führer: Misstrauensregeln, S. 63.

57

14

2

durch Wechseln mit angab, wurden ihr viele Leserbriefe zugeschickt, die ihr widersprachen

3

(einen sogar von der Research Mathematical Statistican der National Institutes of Health).

Die Widersprüche nahmen auch nach zwei weiteren sinnvollen Erklärungsversuchen (Auswahl aus 100 Türen, die alle bis auf zwei geöffnet werden und Aufzählen aller Möglichkeiten

nach der Wahl der Tür) nicht ab. Ob der letzte Erklärungsversuch durch die Simulation der

Situation gelang, ist nicht bekannt. Allerdings können Simulationen des Ziegenproblems

durchaus überzeugend wirken.62 Hieran ist zu erkennen, wie stark die subjektiven Voreinstellungen sind. Reines Erklären der Situation baut diese Fehlvorstellung nicht ab. Es ist

notwendig, dass Schüler ihre intuitiven Lösungen selbst reflektieren. Dies benötigt Zeit und

darf nicht unter dem Druck einer Notengebung geschehen.63

Ebenso zeigt sich dies beim Roulette-Spiel. Auch wenn die Schüler gelernt haben, dass der

Roulette-Wurf unabhängig von den vorhergegangenen Ergebnissen ist, werden sie dennoch

in Versuchung geraten bei zehnmaligem Rot, im nächsten Wurf auf Schwarz zu setzen. Daher sollten auch im Unterricht Kenntnisse aus der Psychologie, wie die Repräsentationsheuristik und die Reflexion des gewählten Wahrscheinlichkeitsbegriffes diskutiert werden.64 So

wird an Stelle von statistischen Ritualen statistisches Denken gelehrt.65 Dabei sollte es zu

einem dynamischen Wechselspiel zwischen Intuition und mathematischer Theorie kommen,

in dem die Intuition Ausgangspunkt des Prozesses ist. Repräsentationsformate wie die natürliche Häufigkeit und graphische Visualisierungen können dabei die Verbindung darstellen. Allerdings müssen diese ebenfalls reflektiert werden, denn nicht immer sagt „ein Bild

mehr als 1.000 Worte“.66

Im Folgenden werden die inhaltlichen Wahrscheinlichkeitsmodelle (Laplace, frequentistisch, subjektiv) auf ihre Chancen und Grenzen analysiert. Dabei wurde ein genetischer Zugang gewählt, den die Schüler mit Hilfe von Arbeitsblättern67 durchlaufen. Die psychologischen Erkenntnisse, die in diesem Kapitel dargestellt wurden, bildeten die Basis zur Erstellung der Arbeitsblätter. Den Schülern soll bewusst werden, dass Menschen Probleme beim

intuitiven Einschätzen stochastischer Problemstellungen haben. Darüber hinaus sollen die

62

Wollring: Beispiel zur Konzeption, S. 12.

Zimmermann; Gundlach: Wie Ziegen, S. 322.

63

Jahnke: Drei Türen, S. 48.

Lind: Zum Wahrscheinlichkeitsbegriff, S. 39.

Krauss; Atmaca: Wie man Schülern, S. 38.

Anschauliche Darstellung in: Randow: Ziegenproblem.

64

Büchter; Hußmann; Leuders; Prediger: Zufall im Griff, S. 5.

65

Gigerenzer: Die Evolution, S. 18.

66

Gigerenzer; Martignon: Risikokompetenz, S. 96.

67

Die Arbeitsblätter befinden sich im Anhang.

15

Schüler lernen mit Unsicherheit umzugehen, die sich aus den Grenzen der inhaltlichen

Wahrscheinlichkeitsbegriffen ergibt. Dabei wird thematisiert, wie die Mathematik bzw. die

Axiomatik Kolmogorovs auf diese Grenzen reagiert. Auf diese Weise entsteht das geforderte

wechselseitige Zusammenspiel zwischen Theorie und Intuition.

3. Ein alternativer Zugang zur Stochastik

3.1 Der Einstieg in die Stochastik – Die Wahrscheinlichkeitsbegriffe

Zum Einstieg in die Stochastik wird der der Riemer-Quader (Aufgabe 1) verwendet, der

mittlerweile einen Klassiker zum Einstieg in die Stochastik darstellt.68 Das Ziel ist es nicht,

Formeln (wie zum Beispiel die Formel zur Berechnung der Laplace-Wahrscheinlichkeit) zu

erarbeiten, sondern zentrale stochastische Ideen herauszuarbeiten, die dann vertieft werden.

Damit steht das Mathematisieren bzw. das Modellieren von Anwendungssituationen eindeutig im Vordergrund. Auch wenn die Axiomatik Kolmogorovs in der Universitätsmathematik

die Ausgangslage darstellt, sollte in der Schule der Fokus auf der Modellierung von Anwendungen liegen. So lernen Schüler nicht nur Formeln auswendig, sondern erfahren wie Sachverhalte mit Hilfe der Mathematik beschrieben werden können. Daher erfolgt der Einstieg

in die Stochastik nicht mit der mathematischen Definition der Wahrscheinlichkeit als ein

normiertes, additives Maß auf einer Ereignisalgebra. Dies würde bei den Schülern auf Unverständnis stoßen. Zu Beginn sollten eher der Anwendungsbezug und die inhaltliche Deutung einer Wahrscheinlichkeit stehen. Dies entspricht ebenso der historischen Entwicklung

der Stochastik, in der das wechselseitige Ergänzen von Theorie und Praxis deutlich zu erkennen ist.69

Der Riemer-Quader stellt durch seinen experimentellen und anschaulichen Zugang eine geeignete erste Aufgabe dar. Die Schüler versuchen mit Hilfe der inhaltlichen Wahrscheinlichkeitsbegriffe Wahrscheinlichkeitsschätzungen abzugeben. Ein wichtiges Ziel der Aufgabe

ist es, dass die Schüler erkennen, dass sowohl der Laplace-, der frequentistische als auch der

subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff lediglich Modelle sind, um die Realität abzubilden.70

Es geht daher in der Aufgabe um die Erkundung der inhaltlichen Wahrscheinlichkeitsbegriffe und nicht um deren Systematisierung. Erkunden bedeutet hier Wege zu finden, um

68

Riemer: Stochastische Probleme, S. 31.

Büchter; Henn: Elementare Stochastik, S. VI.

Kütting: Didaktik der Stochastik, S. 62.

70

Schupp: Zum Verhältnis, S. 218.

69

16

Wahrscheinlichkeiten zu gewinnen und mit ihnen zu rechnen. Was Wahrscheinlichkeit in

mathematischem Sinne (Axiomatik Kolmogorovs) ist, wird hier noch nicht ersichtlich.71

In Aufgabenteil 1a) sollen die Schüler die Wahrscheinlichkeiten für den gewöhnlichen Würfel und den Riemer-Quader a priori schätzen. Beim gewöhnlichen Würfel ist die LaplaceAnnahme (die Annahme einer Gleichwahrscheinlichkeit auf Grund der Symmetrieeigenschaften) naheliegend. Allerdings werden intuitive Vorstellungen wie „ich weiß aus verschiedenen Spielen, dass die 6 schwieriger zu würfeln ist als die anderen Zahlen“ nicht ausgeblendet (subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff).

Beim Riemer-Quader wird der hypothetische Charakter der Wahrscheinlichkeit deutlich. Im

Gegensatz zum Würfel sind prinzipiell mehrere Hypothesen gültig und können nicht a priori

verworfen werden. Eine erste Schätzung der Wahrscheinlichkeit kann beim Riemer-Quader

genauso wie beim gewöhnlichen Würfel abgeben werden: Es ist möglich, sich allein vom

subjektiven Empfinden leiten zu lassen, um so Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Allerdings können die Schüler auch durch theoretische Überlegungen (Bestimmung des Verhältnisses der Flächen zueinander) erste Einschätzungen der Wahrscheinlichkeit abgeben. Das

Experimentieren mit den Würfeln (frequentistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff) wurde bewusst in Aufgabe 1b) verschoben, da den Schülern so der große Nachteil des frequentistischen Modells deutlich wird: Mit diesem Modell können die Wahrscheinlichkeiten lediglich

a posteriori bestimmt werden. Die Schüler würden vermutlich ohne diese Trennung in der

Aufgabenstellung direkt anfangen zu experimentieren, sodass ihre Intuition oder theoretische Überlegungen unberücksichtigt bleiben würden.

Beim Experimentieren in Aufgabe 1b) werden die Schüler möglicherweise sowohl den gewöhnlichen Würfel als auch den Riemer-Quader verwenden. Beim gewöhnlichen Würfeln

ist diese Versuchsreihe eigentlich nicht notwendig, falls die theoretischen Überlegungen des

Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriffs vollzogen wurden.72 Allerdings sollte den Schülern der

Raum für Experimente gegeben werden. Sie sollten selbst erkennen, dass die relative Häufigkeit sich mit steigender Versuchszahl immer stärker an ihren bereits vermuteten Wert

1

6

annähert (empirisches Gesetz der großen Zahlen). Das empirische Gesetz der großen Zahlen

stellt somit ein Naturgesetz dar, das durch induktives Schließen ermittelt wurde.73

Allerdings könnten einige Schüler behaupten, dass der Würfel durch fehlerhafte Herstellung,

Abnutzung oder Ähnliches kein Laplace-Würfel sei und so die kleinen Abweichungen von

71

Eichler; Vogel: Leitidee Daten und Zufall, S.148.

Riemer: Mit Bleistiften würfeln, S. 30 PM.

73

Engel: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, S. 23.

72

17

1

begründen. Diese Begründungen sollen in einer Diskussion über die Voraussetzungen des

6

Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriffs münden. Dadurch werden sowohl der Modellcharakter

als auch die Annahme der Gleichwahrscheinlichkeit aus dem Prinzip des „unzureichenden

Grundes“ deutlich. Die Ergebnisse hängen also stark von den verwendeten Modellen ab. Ziel

ist es, die unterschiedlichen Ergebnisse zu erläutern und so einen wesentlichen Beitrag zur

Allgemeinbildung im Mathematikunterricht zu leisten.74

Dagegen gilt beim Riemer-Quader das Prinzip der Gleichwahrscheinlichkeit von Flächenverhältnissen nicht. Die plausiblen, theoretischen Überlegungen, die Wahrscheinlichkeit

über das Verhältnis der Seitenflächen zu berechnen, halten einer empirischen Überprüfung

nicht stand. Dadurch erkennen die Schüler, dass das Laplace-Modell verworfen werden muss

und übernehmen die relativen Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten (frequentistischer

Wahrscheinlichkeitsbegriff). Dabei ist es den Schülern freigestellt, wie oft sie „würfeln“

möchten. Ihnen wird auffallen, dass die Schätzungen besser werden, je häufiger sie werfen.

Daher wird die beste Schätzung durch die Zusammenführung der Versuche der gesamten

Klasse erreicht. Dies macht die Bedeutung der Versuchsanzahl bzw. des Stichprobenumfangs deutlich. Außerdem kann dies als Vorbereitung für eine geplante Computersimulation

genutzt werden. Simulationen sind unabdingbar, wenn die Wahrscheinlichkeitstheorie über

die endlichen Laplace-Wahrscheinlichkeitsräume hinausgehen soll.75

Der Quaderwürfel hat gegenüber anderen Zufallsgeneratoren (z. B. Werfen von Reißbrettstifte) einen großen Vorteil: Die Schüler können ihre Überlegungen zum Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriff einbringen und argumentieren, dass die gegenüberliegenden Seiten

gleichwahrscheinlich sein müssten. Dafür sprechen auch die empirischen Werte, die sich nur

wenig voneinander unterscheiden. Daher werden die relativen Häufigkeiten nicht komplett

übernommen, sondern in der zweiten Zeile der Tabelle 2 angepasst.76

Tabelle 2: Schätzungen Quaderwürfel.

Augenzahl

Schätzung der Wahrscheinlichkeit (1000 Würfe)

Neue Schätzung der Wahrscheinlichkeit

1

0,03

2

0,10

3

0,35

4

0,40

5

0,08

6

0,04

0,03

0,09

0,38

0,38

0,09

0,03

Quelle: Eichler; Vogel: Leitidee Daten und Zufall, S.150.

74

Götz; Humenberger: Problem des anderen, S. 51.

Biehler; Maxara: Integration, S. 46.

76

Eichler; Vogel: Leitidee Daten und Zufall, S. 150.

75

18

Im Gegensatz zum Werfen von Reißbrettstiften wird deutlich, dass es sich bei der Übernahme der relativen Häufigkeiten um eine Schätzung bzw. ein Modell handelt. Bei den Reißbrettstiften ist dies nicht offensichtlich, da es zu den relativen Häufigkeiten keine Alternative

gibt und sie daher übernommen werden müssen. Dadurch sind Schwankungen ab einer gewissen Wurfanzahl unerwünscht, da ein objektiver Wert (ähnlich wie beim Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriff) erreicht werden soll. Beim Riemann-Quader hingegen wurden die

Wahrscheinlichkeiten durch eine Modifikation der relativen Häufigkeiten bestimmt.77

Generell ist es gleichgültig, welchen Zugang bzw. welches Modell die Schüler anfangs wählten, da es für alle drei Modelle genügend plausible Argumente gibt. Der Fokus sollte eher

auf der Reflexion der Modelle liegen und gegebenenfalls durch theoretische oder empirische

Überlegungen modifiziert werden.78

Die zweite Aufgabe soll diese Begriffsbildung unterstützen. Das historische Beispiel der

„Wette des Chevalier“ soll die Schüler erkennen lassen, dass bereits im 17. Jahrhundert diese

drei Möglichkeiten zur Bestimmung einer Wahrscheinlichkeit angewandt wurden. Die „Geburt der Stochastik“ als Ausgangspunkt des stochastischen Lernprozesses zu setzen, hat den

Vorteil, dass die Parallelen zwischen individuellem und gesamtmenschlichem Erkenntnisprozess deutlich werden. Die Schüler können nach und nach die Entwicklung der Mathematik nachvollziehen. Dabei sind es vor allem die historischen Probleme, die einen großen Anwendungsbezug haben und somit motivierend auf die Schüler wirken.79

An diesem Punkt des Unterrichtes geht es noch nicht darum das Problem des Chevaliers (mit

Hilfe des Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriffs) zu lösen, sondern mögliche Lösungswege

zu diskutieren. Ausgangspunkt ist dabei wieder die Intuition der Schüler. Sie überlegen sich,

ob sie die Wette des Chevaliers annehmen sollen (Aufgabe 2a).80 In dieser Situation wird

der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff verwendet. Es geht vor allem darum einzuschätzen, ob der Chevalier die größere Gewinnwahrscheinlichkeit hat. Der prognostische sowie

der hypothetische Charakter der Wahrscheinlichkeit werden dadurch deutlich.81

Im nächsten Schritt (Aufgabe 2b) sollen sich die Schüler in die Situation des Chevalier de

Méré hineinversetzen und analysieren, wie er Wahrscheinlichkeiten ermittelt: Aus bereits

vorhergegangenen Versuchserfahrungen (frequentistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff)

77

Riemer: Stochastische Probleme, S. 21.

Eichler; Vogel: Leitfaden Stochastik, S. 105.

Wirths: Harmonietest, S. 16.

78

Eichler; Vogel: Leitidee Daten und Zufall, S. 148.

79

Steinbring: Mathematische Begriffe, S. 94.

80

Zur Beschreibung der Wette vgl. Kapitel „Sind Menschen gute Statistiker“.

81

Riemer: Elementare Stochastik, S. 35.

19

wusste er, dass seine Gewinnwahrscheinlichkeit größer als die seines Gegners war, wenn er

auf eine 6 in vier Würfen setzte. Die Kombination aus der Laplace-Annahme (Gewinnwahr1

1

scheinlichkeit von 6 bei einem Wurf bzw. 36 für eine Doppel-6) und die Proportionalitätsannahme der Wahrscheinlichkeit führten zu dem Schluss, dass er auch bei 24 (= 4∙6) Würfen

öfter gewinnen würde. Es ist wichtig, dass die Schüler erkennen, dass sich der Chevalier

trotz plausibler Argumente irrte. Dadurch sollen die Schüler zur Einsicht gelangen, dass auch

intelligente Menschen keine fehlerfreie Intuition in stochastischen Fragestellungen haben

und fehlerhafte erste Vermutungen kein Problem darstellen. Andererseits erlernen die Schüler dabei auch Fremdverstehen. Dadurch soll ein Überheblichkeitsgefühl der Schüler gegenüber anderen Zeiten und Kulturen vorgebeugt werden.82

Auch Aufgabe 2c) folgt dem historischen Verlauf. Der Chevalier bemerkte nach ein paar

Spielen, dass er öfter verlor als gewann. Die Versuchsanzahl wurde hier ganz bewusst weggelassen. Allerdings ist die Versuchslänge der entscheidende Faktor, ob der Chevalier seiner

Intuition oder seiner Versuchserfahrung vertrauen sollte. Falls dieses Bewusstsein bei den

Schülern noch nicht entwickelt sein sollte, können sie diese Aufgabe dennoch bewältigen:

Die Überprüfung der Voraussetzung der Gleichwahrscheinlichkeit aller Versuchsereignisse

führte beim Riemer-Quader in Aufgabe 1 zur Verwerfung des Laplace-Wahrscheinlichkeitsmodell. Sehen die Schüler dazu keinen Anlass, werden sie sich für die Intuition de Mérés

entscheiden. Sind sie hingegen nicht davon überzeugt, werden sie beginnen zu experimentieren und erkennen, dass der Stichprobenumfang eine große Rolle spielt. Da dieser allerdings nicht angegeben ist, werden die Schüler eine Versuchsreihe starten. Dies bearbeiten

die Schüler in der Vertiefungsaufgabe und können in der nächsten Stunde damit weiterarbeiten. So wird deutlich, wie stark die Verbindung von Theorie und Praxis im Bereich der

Stochastik ausgeprägt war. Wie in der historischen Genese sollen die Schüler in der Folge

erforschen, wie man a priori mit Hilfe des Laplace-Wahrscheinlichkeitsmodells Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. Gleichzeitig sollen ihnen aber auch die Grenzen dieses

Konzeptes bewusst werden. Somit erschließen sich die Schüler die Stochastik entlang der

historischen Entwicklung.83

Den Abschluss des Einstiegs in die Stochastik bildet eine Zusammenfassung der bisherigen

Erkenntnisse (Aufgabe 3). Zunächst untersuchen die Schüler, wie Wahrscheinlichkeiten bestimmt werden können (Laplace-, frequentistischer und subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff). In Aufgabe 3b) werden diese Wahrscheinlichkeitsmodelle erstmals auf Chancen und

82

83

Glickman: Warum man, S. 44.

Gigerenzer: Die Evolution, S. 3.

20

Grenzen analysiert. Dazu erhalten die SuS eine Tabelle, die im Laufe der Reihe vervollständigt werden soll, sodass die Schüler sich mit den Wahrscheinlichkeitsbegriffen argumentativ

auseinandersetzen können.84

Besonders die Unterschiede zwischen den objektiven (Laplace- und frequentistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff) und dem subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff werden bereits an

dieser Stelle deutlich: Bei den objektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffen hängt die Schätzung

der Wahrscheinlichkeit von den Versuchsbedingungen ab. Fragestellungen wie „Ist eine

Gleichwahrscheinlichkeit der Ereignisse a priori anzunehmen?“ oder „Sind die Versuche

wirklich unabhängig voneinander?“ sind hier elementar. Dagegen hängen die subjektiven

Wahrscheinlichkeiten von der Person und deren Wissensstand ab.85

Natürlich muss die Lehrkraft an einigen Stellen die Begriffe vorgeben, die von den Schülern

nicht entdeckt werden können. Dazu zählen die Begriffe Laplace-, frequentistischer und subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff, aber auch das Prinzip des unzureichenden Grundes und

das empirische Gesetz der großen Zahlen.86 Jedoch sind diese Begriffe (fast) selbsterklärend

und spiegeln den Lernprozess der Schüler wider. Damit werden die Begriffe nicht zum

Selbstzweck eingeführt, sondern strukturieren die Tätigkeiten der Schüler.

3.2 Der Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriff

3.2.1 Arbeitsblatt I - Berechnung von Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Die Schüler lösen in der ersten Aufgabe dieses Arbeitsblattes das Problem des Chavaliers,

in dem sie sich in die Rolle von Fermat/ Pascal versetzen. Dabei finden sie heraus, welchen

Weg die Mathematik gehen musste, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Der Mathematik wird so die Künstlichkeit eines ahistorisch vermittelten Fertigprodukts genommen.87

Die genetische Herangehensweise, den Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriff an den Anfang

zu setzen, spiegelt sowohl das deterministische Verständnis der Zeit von Pascal und Fermat

als auch das Bild von Mathematik der Schüler wider.

Zunächst sollen die Schüler erkennen, dass es wesentlich leichter ist ein Ersatzproblem (der

Chevalier verliert) zu lösen. Sowohl diese Anwendung der Gegenwahrscheinlichkeit als

84

Eine ausgefüllte Tabelle befindet sich im Anhang.

Eichler; Vogel: Leitidee Stochastik, S. 207.

86

Ebd. S. 154.

87

Kütting; Sauer; Padberg: Elementare Stochastik, S. 82.

85

21

auch die Pfad- und Summenregel sind für die Schüler intuitiv einleuchtend. Die Formulierung dieser in Form der Axiomatik Kolmogorovs ist nicht notwendig. Das Problem des Chevaliers kann auf diese Weise relativ leicht gelöst werden.88

Ziel der Aufgabe 1b) und vor allem der Aufgabe 2 ist die Entdeckung der Grundidee des

Abzählens durch die Formel

Günstige

Mögliche

. Dazu beschreiben die Schüler mit Hilfe der Mengen-

schreibweise ein Zufallsexperiment. Alle möglichen Ergebnisse werden durch ω beschrieben und in der Ergebnismenge Ω = {ω| ω ist Ergebnis des Zufallsexperiments}zusammengefasst. Die Festlegung der Ergebnismenge ist subjektiv, da beispielsweise bei der Wette des

Chevaliers die Ergebnismenge durch Ω1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}oder durch Ω2 = {6, keine 6}

definiert werden kann. Ist die Ergebnismenge wie in den obigen Beispielen endlich, kann sie

zu Ω = {ω1, ω2,…, ωn} vereinfacht werden. Das Laplace-Modell mit der endlichen Ergebnismenge als Voraussetzung bietet sich daher für diesen Formalitätsaspekt an.89

Damit die Schüler nicht durch ein zu schwieriges Problem und durch den Formalitätsaspekt

überfordert werden, wird zur Unterstützung in Aufgabe 2 das Werfen mit zwei LaplaceWürfeln bearbeitet. Der Laplace-Würfel wurde von den Schülern bereits auf dem Arbeitsblatt „Einstieg in die Stochastik“ analysiert. Jetzt wird das Werfen mit zwei Würfeln betrachtet, da im Gegensatz zum Werfen eines Würfels mehrere zunächst plausible Ergebnismengen existieren. Die Schüler erkennen also, dass die Beschreibung eines Zufallsexperiments mit Hilfe einer Ergebnismenge ein Modell darstellt, das reflektiert werden muss. Die

Ergebnismenge bzw. der Wahrscheinlichkeitsraum stellt „ein Scharnier zwischen einem realen (oder auch fiktiven, aber in der Realität vorgestellten, auf die Realität bezogenen, aus

der Realität idealisierten) Kontext und der mathematischen Begrifflichkeit“90 dar. Insbesondere beim Laplace-Ansatz, bei dem alle Elementarereignisse gleichwahrscheinlich sein müssen, spielt dieser Aspekt eine große Rolle. Außerdem wird durch die Betonung des LaplaceModells ersichtlich, dass die Schüler dieses Modell in der Aufgabe erkunden sollen. Damit

ist klar, dass in dieser Aufgabe sowohl der subjektive als auch der frequentistische Wahrscheinlichkeitsbegriff nicht herangezogen werden sollen.

88

Möglichst alle Schüler sollen ein Erfolgserlebnis am Anfang dieser Reihe haben, sodass in den Hilfestellungen die Entdeckung der Eigenschaften der Wahrscheinlichkeit angestoßen wird. Dabei wird darauf geachtet,

dass die Schüler die vorgeschlagene Herangehensweise stets begründen. So soll es nicht zu einem reinen Nachvollzug, sondern zur Reflexion des Lösungsweges und des gewählten Modells kommen. Vgl. Biehler; Engel:

Stochastik, S. 235.

89

Büchter; Henn: Elementare Stochastik, S. 162.

Basler: Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, S. 4.

Büchter; Henn: Stochastische Modellbildung, S. 33.

Engel: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, S. 14.

90

Bender: Grundvorstellungen und Grundverständnisse, S. 11.

22

Durch die Einbettung der Aufgabe 2 „Werfen mit zwei Würfeln“ in den Gesellschaftsspielklassiker „Die Siedler von Catan“ wird die Intuition der Schüler miteinbezogen. Viele Schüler werden das Spiel gespielt haben und deshalb die große Bedeutung der Augenanzahl 7

kennen. Neben diesem emotionsbezogenen Vorteil der Einbettung in das Gesellschaftsspiel,

bietet die graphische Aufmachung (unterschiedliche Größe der Zahlen auf den Spielkarten)

eine Visualisierung der Laplace-Wahrscheinlichkeiten.91

Die Schüler berechnen (nach einer Schätzung) die Wahrscheinlichkeit einer 7 durch das Abzählprinzip.92 In Aufgabenteil 2c) wird der Lösungsweg der Schüler vertieft und durch die

Mengenschreibweise formalisiert, indem drei verschiedene Ergebnismengen angegeben

werden.93 Diese Ergebnismengen führen durch verschiedene Zählprinzipien zu verschiedenen Wahrscheinlichkeiten. Die Schüler sollen diese analysieren und das Prinzip der Berechnung von Laplace-Wahrscheinlichkeiten reflektieren: 94

Ω1 = {(1,1), (1,2),…, (1,6), (2,2), (2,3),…, (4,6), (5,5), (5,6), (6,6)} mit |Ω1| = 21, sodass P(7) =

1

21

Ω2 = {(1|1), (1|2),…, (1|6), (2|1), (2|2),…, (5|5), (5|6), (6|1), . . . (6|6)} mit |Ω 2| = 36, sodass P(7) =

Ω3 = {2, 3, 4,…, 10, 11, 12} mit |Ω3|= 11, sodass P(7) =

1

11

.

1

36

.

.

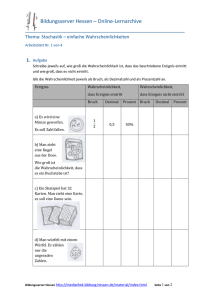

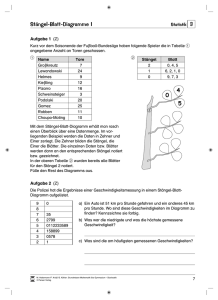

Alle genannten Ergebnismengen sind zunächst plausibel, doch nur für Ω2 ist das LaplaceModell sinnvoll.95 Erst die Reflexion der Situation mit Hilfe der Abbildung 2 macht dies

sichtbar:

Abbildung 2: Würfelmöglichkeiten.

Quelle: Landungsbildungsserver Baden-Württemberg.

91

Prediger: Auch will ich, S. 34.

Auch in dieser Aufgabe werden aus Differenzierungsgründen Hilfestellungen gegeben.

93

Schöner wäre es, wenn auf die Ergebnismengen der Schüler zurückgegriffen werden könnte, da die Reflexion

der eigenen Lernprodukte einen höheren Lernerfolg mit sich bringen würde. Vgl. Schanz: Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, S. 43.

94

Zunächst sind alle Ergebnismengen prinzipiell zugelassen. Erst später werden die nicht sinnvollen Hypothesen verworfen (z.B. durch Experimentieren). Jahnke bezeichnet dies als hypothetisch-deduktive Vorgehensweise. Vgl. Jahnke: Beweisen, S. 11.

95

Eine enaktive Darstellung durch Häufigkeitstabellen kann diese Einsicht unterstützen. Vgl. Weustenfeld:

Augensummen zweier Würfel, S. 6.

92

23

Wenn mit einem Würfel geworfen wird, gibt es sechs Möglichkeiten. Dies gilt natürlich auch

für den zweiten Würfel, sodass 36 Möglichkeiten für das Werfen mit zwei Würfeln bestehen.

Der Fehler in Ω1 und Ω3 wird bei Betrachtung der möglichen Kombinationen der Tupel besonderes deutlich: Für das Tupel (5,5) müssen beispielsweise in Ω1 beide Würfel die 5 zeigen. Bei der (4,6) hingegen, kann der erste Würfel die 4, der zweite Würfel die 6 und umgekehrt zeigen. Dieser Sachverhalt wird in Ω2 durch die beiden Darstellungsmöglichkeiten

(4|6) und (6|4) symbolisiert. Die gleiche Argumentationsstruktur lässt sich auf Ω3 übertragen. In diesem Fall könnte die Augensumme 10 sogar durch (4|6), (6|4) und (5|5) dargestellt

werden. Daher ist das Laplace-Modell nur für Ω2 sinnvoll.96

Diese Einsicht kann vertieft werden, indem über die Laplace-Annahme bei einem gewöhnlichen Würfel diskutiert wird. Durch die Verarbeitung (Einmuldungen, Abrundungen der

Ecken) können Spielwürfel keine exakten Laplace-Würfel sein. Den Schülern wird klar, dass

es sich auch beim gewöhnlichen Würfel lediglich um ein mathematisches Modell handelt.97

Schon Laplace war bewusst, dass die Einschätzung der Gleichwahrscheinlichkeit „einer der

heikelsten Punkte in der Analyse des Zufallsgeschehens ist.“98

Nachdem die Schüler die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe des Zählprinzips

geübt haben (Bestimmung der restlichen Laplace-Wahrscheinlichkeiten beim Würfeln mit

zwei Würfeln in Aufgabenteil 2d), formulieren sie die Regel zur Berechnung von LaplaceWahrscheinlichkeiten. Laplace formulierte 1812 in seinem Werk „Théorie Analytique des

Probabilités“, in dem er den Wissenstand seiner Zeit über die Wahrscheinlichkeitsrechnung

zusammenfasste, ebenfalls diese Regel:

Wenn bei einem Zufallsexperiment mit endlicher Ergebnismenge alle möglichen Ergebnisse gleichbe|E|

rechtigt sind, dann wird die Wahrscheinlichkeit P(E) für das Ereignis E definiert durch P(E) ∶=

=

|Ω|

Anzahl der Elemente von E

Anzahl der Elemente von Ω

=

Günstige 99

.

Mögliche

An dieser Stelle wird zum ersten Mal auf den Arbeitsblättern der Begriff „Wahrscheinlichkeit“ (lat. probabilitas, engl. probability und franz. probabilité) durch das Symbol P bezeichnet. Außerdem wurde als Überschrift der Regel „so berechne ich Wahrscheinlichkeiten“ gewählt. Damit soll deutlich werden, dass es sich hierbei um keine Definition von „Wahrscheinlichkeit“ handelt. Den Begriff „Wahrscheinlichkeit“ mit Hilfe der Gleichwahrscheinlichkeit zu definieren, würde einen Zirkelschluss darstellen.100

96

Büchter; Henn: Elementare Stochastik, S. 169.

Bosch: Elementare Einführung, S. 14.

97

Büchter; Henn: Leitfaden Stochastik, S. 101.

98

Barth; Haller: Leistungskurs Stochastik, S. 76.

99

Büchter; Henn: Elementare Stochastik, S. 168.

100