GOTTHARD JASPER Improvisierte Demokratie? Die Entstehung der

Werbung

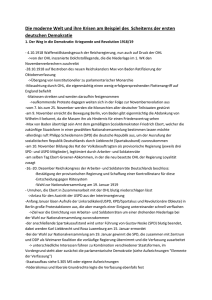

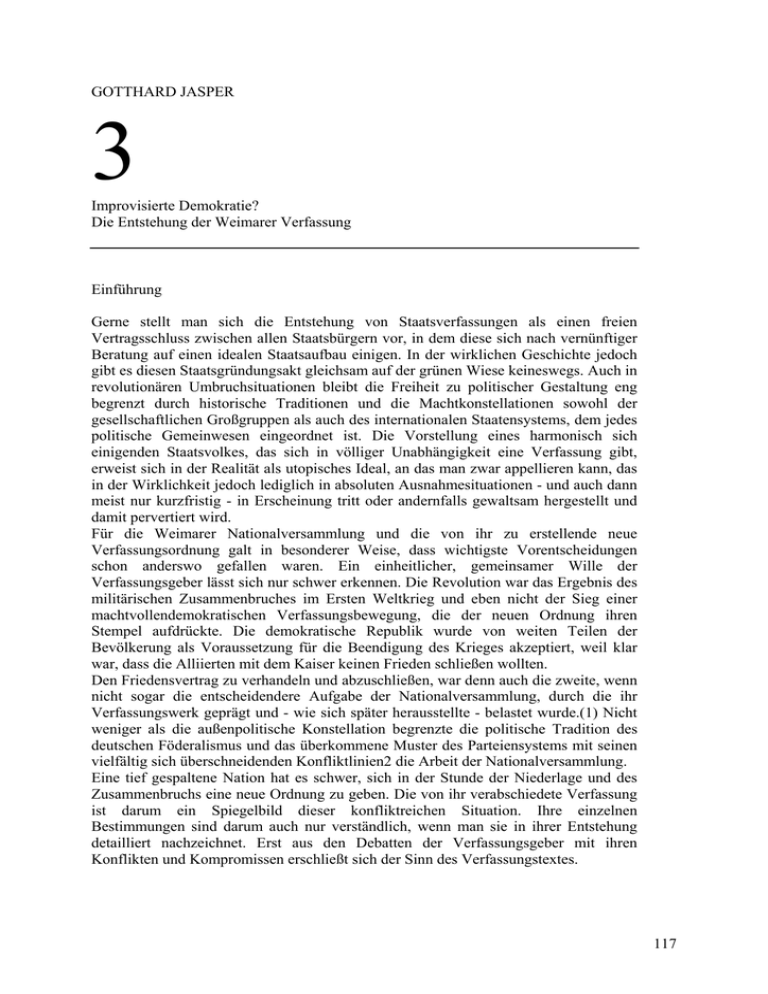

GOTTHARD JASPER 3 Improvisierte Demokratie? Die Entstehung der Weimarer Verfassung Einführung Gerne stellt man sich die Entstehung von Staatsverfassungen als einen freien Vertragsschluss zwischen allen Staatsbürgern vor, in dem diese sich nach vernünftiger Beratung auf einen idealen Staatsaufbau einigen. In der wirklichen Geschichte jedoch gibt es diesen Staatsgründungsakt gleichsam auf der grünen Wiese keineswegs. Auch in revolutionären Umbruchsituationen bleibt die Freiheit zu politischer Gestaltung eng begrenzt durch historische Traditionen und die Machtkonstellationen sowohl der gesellschaftlichen Großgruppen als auch des internationalen Staatensystems, dem jedes politische Gemeinwesen eingeordnet ist. Die Vorstellung eines harmonisch sich einigenden Staatsvolkes, das sich in völliger Unabhängigkeit eine Verfassung gibt, erweist sich in der Realität als utopisches Ideal, an das man zwar appellieren kann, das in der Wirklichkeit jedoch lediglich in absoluten Ausnahmesituationen - und auch dann meist nur kurzfristig - in Erscheinung tritt oder andernfalls gewaltsam hergestellt und damit pervertiert wird. Für die Weimarer Nationalversammlung und die von ihr zu erstellende neue Verfassungsordnung galt in besonderer Weise, dass wichtigste Vorentscheidungen schon anderswo gefallen waren. Ein einheitlicher, gemeinsamer Wille der Verfassungsgeber lässt sich nur schwer erkennen. Die Revolution war das Ergebnis des militärischen Zusammenbruches im Ersten Weltkrieg und eben nicht der Sieg einer machtvollendemokratischen Verfassungsbewegung, die der neuen Ordnung ihren Stempel aufdrückte. Die demokratische Republik wurde von weiten Teilen der Bevölkerung als Voraussetzung für die Beendigung des Krieges akzeptiert, weil klar war, dass die Alliierten mit dem Kaiser keinen Frieden schließen wollten. Den Friedensvertrag zu verhandeln und abzuschließen, war denn auch die zweite, wenn nicht sogar die entscheidendere Aufgabe der Nationalversammlung, durch die ihr Verfassungswerk geprägt und - wie sich später herausstellte - belastet wurde.(1) Nicht weniger als die außenpolitische Konstellation begrenzte die politische Tradition des deutschen Föderalismus und das überkommene Muster des Parteiensystems mit seinen vielfältig sich überschneidenden Konfliktlinien2 die Arbeit der Nationalversammlung. Eine tief gespaltene Nation hat es schwer, sich in der Stunde der Niederlage und des Zusammenbruchs eine neue Ordnung zu geben. Die von ihr verabschiedete Verfassung ist darum ein Spiegelbild dieser konfliktreichen Situation. Ihre einzelnen Bestimmungen sind darum auch nur verständlich, wenn man sie in ihrer Entstehung detailliert nachzeichnet. Erst aus den Debatten der Verfassungsgeber mit ihren Konflikten und Kompromissen erschließt sich der Sinn des Verfassungstextes. 117 Chronik 15. November 1918 Ernennung von Prof. Hugo Preuß zum Staatssekretär des Innern mit dem Auftrag, einen Verfassungsentwurf zu erarbeiten. 9.-12. Dezember 1918 Beratung im Reichsamt des Innern, an der neben Referenten der verschiedenen Ministerien auch einige Wissenschaftler (unter ihnen Max Weber) teilnahmen. 3. Januar 1919 Vorlage eines ersten Entwurfs zusammen mit einer Denkschrift von Preuß an den Rat der Volksbeauftragten 20. Januar 1919 Veröffentlichung des überarbeiteten 1. Entwurfes und der Denkschrift. 25. Januar 1919 Tagung der Staatenkonferenz zur Beratung des Verfassungsentwurfs. 6. Februar 1919 Eröffnung der Nationalversammlung. 10. Februar 1919 Verabschiedung des "Gesetzes über die Vorläufige Reichsgewalt". 11. Februar 1919 Wahl Friedrich Eberts zum Reichspräsidenten. 13. Februar 1919 Ernennung der Regierung Scheidemann. 18.-21. Februar 1919 1. und 2. Lesung des endgültigen Regierungsentwurfs im Staatenausschuss. 28. Februar-4. März 1919 1. Lesung in der Nationalversammlung. 4. März-2. Juni 1919 3.-18. Juni 1919 1. und 2. Beratung im Verfassungsausschuss der Nationalversammlung. 2.-22. Juli 1919 2. Lesung in der Nationalversammlung. 29./30. Juli 1919 Verabschiedung der Verfassung mit 262 gegen 75 Stimmen bei einer Enthaltung. 11. August 1919 Ausfertigung der Verfassung durch den Reichspräsidenten unter Gegenzeichnung des gesamten Reichskabinetts. 14. August 1919 Verkündung der Verfassung im Reichsgesetzblatt und damit Inkrafttreten. 118 Vorbereitungen und Vorentscheidungen Als die Nationalversammlung am 6. Februar 1919 erstmals in Weimar zusammentrat, beanspruchte sie als echte Konstituante (verfassunggebende Versammlung) die alleinige Entscheidungsgewalt über die auszuarbeitende Verfassung. Gleichwohl war sie keineswegs völlig frei in der Ausgestaltung der neuen staatlichen Grundordnung: Für zahlreiche wichtige Problemkomplexe waren schon vor dem" 6. Februar die Weichen gestellt. Dass die Regierung einen Verfassungsentwurf ausgearbeitet und mit den Ländern abgestimmt hatte, prägte die Arbeit der Nationalversammlung entscheidend vor. Auch war durch die revolutionären Ereignisse und den ersten Rätekongress vom Dezember 1918 die Entscheidung für die republikanische Staatsform und das Prinzip der Volkssouveränität als Quelle aller staatlichen Gewalt faktisch gefallen, zumal die Nationalversammlung selbst diesem Prinzip und dem auf ihm beruhenden allgemeinen Wahlakt ihre Entstehung verdankte. Mit dem Gesetz über die "Vorläufige Reichsgewalt", das ohne gründliche Diskussion in den ersten Sitzungstagen verabschiedet wurde, legte sich die Nationalversammlung nochmals fest, wurde doch durch dieses Gesetz das Zusammenspiel zwischen Reichspräsident, Reichsregierung, Parlament und Ländern geregelt, bevor man die Verfassungsberatung überhaupt eröffnete. Trotz aller Vorläufigkeit fielen hier schon außerordentlich wichtige Fixierungen für das künftige Regierungssystem. Ehe wir die eigentlichen Verfassungsberatungen, in Weimar und ihre Ergebnisse näher betrachten, ist es daher notwendig, auf die genannten Vorentscheidungen einzugehen. 119 Hugo Preuß, der Vater der Verfassung Die erste wichtige Vorentscheidung fiel schon wenige Tage nach der Revolution am 15. November 1918 mit der Ernennung des Berliner Staatsrechtlers und Kommunalpolitikers Professor Hugo Preuß zum Staatssekretär des Innern. Der Rat der Volksbeauftragten erteilte ihm - den Auftrag, vor allem die neue Verfassung vorzubereiten. Diese Ernennung war deshalb so bedeutsam, weil die Person Preuß gleichsam, für ein Programm stand. Preuß, ein angesehener Wissenschaftler, war als politischer Publizist und liberaler Kritiker, des alten Obrigkeitsstaates mit viel Verständnis für die Belange der SPD hervorgetreten. Schon 1917 hatte er einen Entwurf zur parlamentarischen Verfassungsreform ausgearbeitet. Eine sozialistische Amtsführung war von ihm jedoch nicht zu erwarten.(3) In einem programmatischen Aufsatz, der am Tag vor seiner Ernennung im Berliner Tageblatt erschien, hatte er-- ganz im Sinne der neugegründeten DDP, der er sich zurechnete .- das Bürgertum zur Mitarbeit am neuen "Volksstaat" aufgerufen und den Rat der Volksbeauftragten ermahnt, sofort Wahlen für eine Nationalversammlung auszuschreiben und nicht einen "verkehrten Obrigkeitsstaat", eine sozialistische Diktatur, zu errichten.(4) Als "Volksstaat". galt ihm - in der Tradition der Genossenschaftstheorie seines Lehrers Otto von Gierke - die "Selbstorganisation der Gesellschaft im demokratischen Rechtsstaat", "die Identität des Staates und des politisch organisierten Volkes". Allgemeines, gleiches Wahlrecht und politische Parteien als Träger der politischen Willensbildung waren für ihn seit langem selbstverständlich. Preuß stand insofern für das Konzept einer liberalen und demokratischparlamentarischen Verfassung. Dass der rein sozialistische Rat der Volksbeauftragten ihn auswählte, lässt erkennen, dass die neue Regierung von vornherein die Zusammenarbeit mit den bürgerlich-liberalen Kräften anstrebte, obwohl im Moment der Revolution die politische Macht allein bei den Partien der Arbeiterschaft konzentriert war. Freilich drückt sich in dieser Ernennung auch die Tatsache `aus, dass die sozialdemokratische Arbeiterbewegung offensichtlich weder über eigene verfassungspolitische Konzeptionen noch über entsprechend; vorgebildete juristische Experten verfügte. Man hatte zwar immer den Sozialismus als Endziel verkündet, im Alltag des Kaiserreichs jedoch Sozialpolitik betrieben und das gleiche Wahlrecht gefordert. Nun war dieses durchgesetzt und die Monarchie beseitigt. - Doch wie der Sozialismus,' wie die sozialistische Republik im einzelnen eingeführt werden sollte, das wusste man im Grunde nicht. Die seit Jahrzehnten erhobenen demokratischparlamentarischen Forderungen enthielten kein sozialistisches Programm, sondern ließen jetzt konsequenterweise nur den Appell an den Wähler und die Nationalversammlung zu. Die weiteren Details vertraute man voller Respekt vor dem Sachverstand den bürgerlichen Experten an. Über konkrete Vorstellungen etwa zur Heeresverfassung oder über die Neuordnung' der Verwaltung, die Reform von Bildung und Justiz sowie die Neugliederung des Reiches verfügte die Sozialdemokratie kaum. 120 Der erste Entwurf Preuß ging sogleich ran die Arbeit. Mit, Billigung der Volksbeauftragten berief er einen kleinen Beirat, der mit den Vorarbeiten für den Entwurf einer deutschen Verfassung betraut werden sollte. Auf einer Konferenz vom 9. -12. Dezember 1918 tagte der von Preuß ausgewählte kleine Kreis hoher Beamter der Reichsbehörden und einiger freier Experten.(5) Unter ihnen ragte, insbesondere der Soziologe Max Weber. hervor, der sich in seinen Aufsätzen über "Deutschlands künftige Staatsform" mit den anstehendenverfassungspolitischen Problemen auseinandergesetzt hatte und als einer der geistigen Väter der neuen DDP anzusehen war .(6) 121 Von den 13 Teilnehmern gehörten nur zwei dem sozialistischen Lager an: die beiden "Beigeordneten" beim Reichsamt des Innern Dr. Max Quarck (SPD) und Dr. Joseph Herzfeld (USPD). Es war bezeichnend für die Einschätzung der Wichtigkeit der Verfassungsarbeit, dass die Regierungsparteien eher Leute aus dem zweiten Glied zu dieser Konferenz abordneten. Ein sozialistisches Gegengewicht gegen den geballten Sachverstand altgedienter Bürokraten und liberaler Professoren ließ sich so nicht aufbauen. Doch die Vorstellungen in dem Kreis waren relativ einheitlich. Alle Teilnehmer gingen gemeinsam davon aus, dass die Alternative "Rätesystem oder parlamentarische Demokratie" nicht eigentlich zur Debatte stand. Man diskutierte nur über die Grundlagen eines parlamentarisch-demokratischen Staatsaufbaus. Die intensivsten und längsten Debatten gab es über die Frage der Gliederung des Reiches. Preuß plädierte für eine Neueinteilung und den Aufbau eines dezentralisierten Einheitsstaates. Von daher forderte er die "Zerschlagung" oder "Aufgliederung" Preußens in mehrere Einheiten zur Sicherung eines organischen ausgeglichenen Reichsaufbaus. Andernfalls hätte der preußische Staat, der zwei Drittel des Reiches und vier Siebtel der Reichsbevölkerung umfasste, kraft seines Gewichtes eine Vorrangstellung gegenüber den anderen Ländern des Reiches behaupten und zum Konkurrenten oder Gegenspieler der Reichsregierung werden können. Hier unterstützten die beiden Sozialdemokraten den Staatssekretär. Schon Engels hatte 1891 die Beseitigung der deutschen Kleinstaaterei und die Auflösung Preußens gefordert, weil "das Proletariat nur die Form der einen und unteilbaren Republik gebrauchen" kann.(7) Der Unitarismus lag also in der Konsequenz sozialdemokratischer Programmatik. Max Weber vor allem, aber auch andere Teilnehmer, widersprachen hier den Unitariern. Zwar vertraten sie keine grundsätzlich föderalistischen Positionen - auch sie wollten das Reich stärken -, aber sie schätzten die politischen Widerstände in den Bundesstaaten höher ein und glaubten infolgedessen kaum an die Durchsetzbarkeit der weitergehenden Pläne von Preuß. Noch heftigere Auseinandersetzungen entbrannten über die Frage der Reichsspitze. Hier war es insbesondere Max Weber, der für einen starken vom Parlament unabhängigen, vom Volk direkt gewählten Reichspräsidenten eintrat(8), wobei ihn Preuß unterstützte, während die beiden Sozialdemokraten energisch widersprachen. Sie plädierten gegen einen mächtigen, vom Reichstag unabhängigen Präsidenten.. Dabei stand offenkundig "das Modell des sozialdemokratischen Parteivorstandes mit seinem Kollegialprinzip, aus dem sich gleichwohl kraft ihrer Persönlichkeit einzelne Personen hervorheben konnten" im Hintergrund ihrer Argumentation(9) Der spätere Entwurf ließ davon allerdings nichts spüren. Dazu war das Konzept zu unklar. Die Ausschussmehrheit setzte sich durch. Sie favorisierte den starken Präsidenten, nicht zuletzt aus Sorge und Misstrauen gegenüber dem parteipolitisch gespaltenen Parlament, dem sie einen plebiszitär legitimierten politischen Führer als Verkörperung des Staatsganzen gegenüberstellen wollte, der im Konflikt- und Ausnahmefall auch ohne und gegen das Parlament sollte handeln können. Auf der Grundlage der Beratungen des Ausschusses legte Preuß am 3. Januar 1919 dem Rat der Volksbeauftragten einen ersten Entwurf vor. Dieser war deutlich vom Gedanken des dezentralisierten Einheitsstaates beherrscht. Die bisherigen Bundes- 122 staaten verloren ihre Staatsqualität durch umfangreiche Kompetenzabgaben - sowohl nach unten an die Kommunen,, deren Selbstverwaltung Preuß stärkte, als auch nach oben an das Reich. Aus den Bundesstaaten wurden ."potenzierte Selbstverwaltungskörper". Preuß schlug vor, das Reichsgebiet in 14-16 Gebiete zu gliedern und Preußen aufzulösen. Im übrigen beschränkte sich der Entwurf auf ein relativ knappes Grundkonzept von 68 Paragraphen in drei Abschnitten: "Das Reich und die deutschen Freistaaten", "Der Reichstag" und "Der Reichspräsident und die Reichsregierung".(10) Die Diskussion im Rat der Volksbeauftragten In einer Beratung am 14. Januar 1919 stimmte der Rat der Volksbeauftragten dem Entwurf zwar insgesamt zu, jedoch setzte er wichtige Modifikationen durch.(11) Zunächst kritisierte vor allem Friedrich Ebert das Fehlen von Grundrechten, auf die Preuß verzichtet hatte, weil er befürchtete, die Diskussion über Grundrechte werde die Verfassungsberatungen ähnlich wie 1848/49 unangemessen verzögern. Auf Eberts Intervention hin entschloss er sich, nunmehr - in Anlehnung an Formulierungen der Paulskirchen-Verfassung - die klassischen liberalen Freiheitsrechte, allerdings unter Hinzufügung der von den Gewerkschaften geforderten Koalitionsfreiheit, in seinen Entwurf zu übernehmen. Ebert war es auch, der an den zu großen Machtbefugnissen des Präsidenten Anstoß nahm und Preuß zu einer Verkürzung der Amtszeit und Beschneidung allzu großzügig bemessener Kompetenzen veranlasste. Die Volksbeauftragten wollten einen Schutz vor präsidialer Willkür und fürchteten eine potentielle Vorherrschaft über das Parlament. Sehr umstritten war auch bei den Volksbeauftragten die Frage der Neugliederung des Reiches und der Auflösung Preußens. Drastisch formulierte der Volksbeauftragte Otto Landsberg: "Preußen hat seine Stellung mit dem Schwert erobert, und dieses Schwert ist zerbrochen. Wenn Deutschland leben soll, muss Preußen in der bisherigen Gestalt sterben." Aber man erkannte hier realistischer als Preuß, dass die Bewahrung der Reichseinheit nur auf "föderativer Grundlage" möglich war. Der Auflösung Preußens von oben her widersprach zum einen der Gedanke des Selbstbestimmungsrechtes auch des preußischen Volkes; zum andern schreckten- die unübersehbaren Folgen eines solchen Schrittes angesichts laut werdender separatistischer Strömungen in den Grenzgebieten des Reiches. Unter diesen Umständen und angesichts der Tatsache, dass die SPD in Preußen über eine sichere Machtposition verfügte, verlangten die Volksbeauftragten die Erhaltung der Einheit Preußens - zumindest für die nächste Zukunft. Die aktuelle Situation zwang dazu, die Schwerkraft Preußens zu erhalten, um die zentrifugalen Kräfte zu bremsen. So wurde Preuß veranlasst, zumindest die Vorschrift über die zwingende Neugestaltung des Reiches in 14 -16 Gebiete fallen zu lassen. 123 Am 10. November 1918 wählte im Zirkus Busch in Berlin die Vollversammlung der Berliner Arbeiterund Soldatenräte die neue republikanische Regierung der "Volksbeauftragten", je drei Mehrheitssozialisten und drei Unabhängige. Von links: Emil Barth (USPD), Otto Landsberg (SPD), Friedrich Ebert (SPD), Hugo Haase (USPD), Wilhelm Dittmann (USPD) und Philipp Scheidemann (SPD). Nach dem Aufstand der roten Volksmarinedivision im Schloss am 20. Dezember 1918 und seiner Niederschlagung verließen die USPD-Delegierten die Regierung und wurden durch Noske und Wissell ersetzt, beide Ebert-Gefolgsleute der SPD. Der Widerstand der Länder Der aufgrund der Beratungen mit den Volksbeauftragten überarbeitete Entwurf wurde zusammen mit einer Denkschrift von Hugo Preuß,(12) in der er die grundlegenden Gedanken der neuen Verfassung erläuterte, am 20. Januar 1919, dem Tag nach der Wahl der Nationalversammlung, veröffentlicht. Schon zuvor hatten die Volksbeauftragten den Entwurf an die Regierungen der Einzelstaaten versandt und sie zu einer gemeinsamen "Staatenkonferenz" auf den 25. Januar 1919 nach Berlin eingeladen.(13) Noch vor Beginn dieser Konferenz wurde allerdings klar, dass mit erheblichen Widerständen seitens der Einzelstaaten zu rechnen war. Protest erregte vor allem der Art. 11 des Entwurfes, der vorsah, dass durch Staatsvertrag mehrere Gliedstaaten zu einem neuen Freistaat sich vereinigen konnten, bzw., dass die Bevölkerung eines Landesteiles aus dem bisherigen Staatsverbande zur Bildung eines neuen selbständigen 124 Freistaates bzw. zum Anschluss an einen anderen deutschen Freistaat innerhalb des Reiches durch Volksabstimmung sich loslösen könne. Preuß verteidigte diese Regelungen mit dem Hinweis auf den Ehrenkodex der Republik, in der die einzelnen republikanischen Freistaaten nicht einfach Erben des "Souveränitätsschwindels der, alten Teilfürsten" sein dürften. In der Tat hatte ja die buntscheckige Karte deutscher Klein- und Kleinstfürstentümer m thüringischen Raum oder auch im Bereich von Schaumburg-Lippe, Lippe-Detmold und Waldeck-Pyrmont leicht pittoreske Züge. Aber in diesen Vorschriften steckte eben auch die Idee, der Aufteilung oder zumindest Verkleinerung Preußens. Energisch protestierte die sozialdemokratische preußische Regierung: Alle Minister waren sich einig, "dass es geradezu ein Unglück für das ganze Reich wäre, wollte man den ohnehin schon bestehenden Partikularismus durch eine Aufteilung Preußens noch vergrößern. Für die wirtschaftlich zurückgebliebenen Landesteile wäre es, wenn sie auf eigenen Füßen stehen sollten, unmöglich, ihren kulturellen Aufgaben gerecht zu werden, die sie nur als Glied eines geschlossenen Ganzen erfüllen könnten. . . Von einer bedrohlichen Hegemonie Preußens könne schon dann nicht mehr die Rede sein, wenn sie in demokratischem Sinne ausgeübt würde: es würde dann für die anderen Bundesteile die Gefahr eines übermächtigen Preußens völlig verschwinden... Auch nach außen hin wäre diese Zergliederung außerordentlich gefährlich, da sie dem Feinde die Möglichkeit bieten würde, einen Staat gegen den anderen auszuspielen. . ."(14) Auch die süddeutschen Länder machten sich für die Erhaltung Preußens stark. Sie sahen hinter der Zerschlagung Preußens eine Gefahr für ihre eigene Selbständigkeit heraufziehen. Im Zusammenhang mit den umfangreichen Kompetenzerweiteiterungen des Reiches bei der Gesetzgebung erschienen ihnen die Neugliederungsvorschläge ;e als eine "Verpreußung des Reiches". Schon Ende' Dezember hatten die Regierungen in Bayern, Württemberg und Baden "auf einer Sonderkonferenz in Stuttgart vor Bestrebungen gewarnt, die Landesregierungen zu untergeordneten Provinzialregierungen herabzudrücken. Die Tendenz des amtlichen Entwurfes war ihnen also nicht entgangen. Schärfster Widersacher war der Bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner (USPD), der in einem -Schreiben vom 23: Januar 1919 formulierte: "Ich fasse die Zerschlagung Preußens, sowie sie in dem mir unmöglich scheinenden deutschen Verfassungsentwurf versucht wird, nicht als eine tatsächliche Aufteilung Preußens auf - sonst hätte man sich mit der natürlichen Dreiteilung begnügt sondern vielmehr als den Versuch, Deutschland zu unitarisieren, und die Widerstände im Süden durch die scheinbare Aufteilung Preußens zu überwinden, die in Wirklichkeit nichts weiter ist, als eine provinziale Gliederung unter Aufrechterhaltung der preußischen Einheit und Vormacht" (15) So wuchs - nur scheinbar paradox - Preußen aus dem revolutionären Bayern Hilfe zu. In dem Beharren auf der Selbständigkeit ihrer Länder fanden sich die revolutionären süddeutschen Regierungen in schönster Eintracht mit den alten Behörden. Auf der Konferenz in Berlin erschienen denn auch neben Ministern und Volksbeauftragten fast doppelt so viele hohe und höchste Beamte, die zu einem großen Teil ihr Land 125 schon im alten Bundesrat des Kaiserreiches vertreten hatten. Sie entstammten der Monarchie und verkörperten Tradition und Kontinuität. Ihr Anliegen war die Erhaltung der Selbständigkeit der Bundesstaaten, die Sicherung insbesondere des Einflusses der Landesregierungen und damit der Landesbürokratien auf die Reichspolitik und Reichsverwaltung. In diesem Bestreben trafen sie sich mit ihren neuen revolutionären Regierungen, auch der Sozialdemokraten, trotz deren unitarischer Lippenbekenntnisse. Sarkastisch schrieb damals General Wilhelm Groener an seine Frau: "Ich habe zwei Verbindungsleute in Württemberg, die die blödsinnigen Schwaben aus ihrem 1866er Partikularismus aufrütteln sollen. Es ist dies aber sehr schwierig, weil selbst die Sozi in Württemberg, die sonst immer den Einheitsstaat gepredigt haben, jetzt Partikularisten sind, weil sie fürchten, ihre Felle würden ihnen wegschwimmen".(16) Das Nachgeben der Reichsregierung Der geschlossenen Front, die sich unter Bayerns Führung den Plänen von Hugo Preuß entgegenstellte, war die Reichsregierung nicht gewachsen. Zu groß war der Druck, möglichst rasch zu einem gemeinsamen Verfassungsentwurf zu kommen, der in der Nationalversammlung nicht nur als Material behandelt würde, sondern die Beratungen dort deutlich vorstrukturieren könnte und Aussicht auf Annahme hätte. Angesichts der Gefahr, dass der Entwurf von Preuß auch die republikanischen Parteien zu spalten drohte - das machten die Kontroversen unter den sozialdemokratischen und deutschdemokratischen Vertretern auf der Staatenkonferenz deutlich - war das Risiko einer unkontrollierbaren Entwicklung in der Nationalversammlung zu groß. Nur durch Kompromisse und Nachgeben ließen sich die weitergehenden Anträge der süddeutschen Länder verhindern. Diese verlangten auf der Staatenkonferenz, lediglich ein vorläufiges Reichsgrundgesetz" zu erarbeiten, das nur mit Zustimmung eines zu bildenden Staatenausschusses von der Nationalversammlung zu verabschieden sei. Die endgültige Verfassung wäre damit auf die lange Bank geschoben worden. Auch ihr Inkrafttreten sollte nach Eisners Vorstellungen an die "Zustimmung der Vertretung der Bundesstaaten", d. h. der im Staatenausschuß vertretenen Regierungen gebunden sein. Die Reichsregierung hätte dadurch genauso ihren Handlungsspielraum verloren wie die Nationalversammlung. Die, von Preuß im Rat. der Volksbeauftragten angestrebte Verstärkung der Kompetenzen des Reiches - von der "Verreichlichung" der Eisenbahnen bis zur Beseitigung des Vertretungsrechtes der Einzelstaaten in der Außenpolitik - wäre unmöglich geworden. Kurt Eisner dachte nicht daran, die sogenannten Reservatrechte Bayerns, die Bismarck 1871 dem Bayerischen König zugestanden hatte, aufzugeben. Der von den Regierungen der Einzelstaaten bestellte Staatenausschuss hätte bedeutendes Gewicht erlangt, und die Entwicklung in den einzelnen Ländern wäre zunächst vom Reich her nicht zu kontrollieren gewesen. Dem Konzept der durch die Nationalversammlung zu errichtenden "nationalen Demokratie", die in der Tradition von 1848 die Leitidee des Preußischen dezentralisierten 126 Einheitsstaates war, stellten die Süddeutschen in ihrem Gegenantrag einen entschiedenen Föderalismus entgegen, der schon fast staatenbündlerische Züge trug; Ihr erster Grundsatz hieß: "Die Vereinigten Republiken Deutschlands -bilden auch fernerhin einen Bund." Der Kern der Souveränität lag hier also nicht bei der Weimarer Nationalversammlung, sondern beim Selbstbestimmungsrecht der Einzelstaaten. Das Gesetz über die Vorläufige Reichsgewalt Da angesichts dieser Konfrontation der ursprüngliche Verfassungsentwurf nicht zu halten war; einigte man sich auf die Bildung eines vorläufigen Staatenausschusses, der zunächst mit der Reichsregierung ein vorläufiges Grundgesetz auszuarbeiten hatte. Auch im Rat der Volksbeauftragten hatte man schon entsprechende Überlegungen angestellt, um für die Zeit bis zum Abschluss der Verfassungsgebung einigermaßen sichere und verbindliche Grundlagen zu schaffen, wozu auch die außenpolitischen Zwänge der laufenden Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen nötigten. In dem Gesetzentwurf, den Preuß zu diesem Zwecke vorlegte,(17) war vorgesehen, dass die Nationalversammlung neben den Verfassungsberatungen zugleich die Gesetzgebungsbefugnis haben sollte.(18) Die von der Nationalversammlung zu verabschiedenden Gesetze sollten von der Reichsregierung nach Anhörung eines kleinen Staatenausschusses eingebracht werden. Die Nationalversammlung sollte außerdem einen Reichspräsidenten wählen. Als Kompetenzen für diesen waren vorgesehen: die Geschäftsführung des Reiches und dessen völkerrechtliche Vertretung sowie die Berufung der Reichsregierung, welche ihrerseits zu ihrer Amtsführung des Vertrauens der Nationalversammlung bedurfte. Mit dieser Konzeption waren die Landesvertreter keinesfalls einverstanden. Sie verlangten, dass der Staatenausschuss nicht nur angehört werden, sondern voll gleichberechtigt bei der Gesetzgebung mitwirken sollte. Außerdem kritisierten sie die Zusammensetzung dieses Ausschusses; nach ihren Vorstellungen sollte jedes Land vertreten sein, während Preuß für die kleineren Länder einen gemeinsamen Vertreter vorgesehen hatte. Damit griffen die Länder auf die Regelungen der alten Bismarckschen Reichsverfassung zurück. Bayern verlangte darüber hinaus, dass dieser Staatenausschuss auch der Verfassung sollte zustimmen müssen. Schweren Herzens musste die Reichsregierung nachgeben. Man rettete zwar praktisch die Alleinzuständigkeit der Nationalversammlung für die Verfassung. Lediglich Änderungen im Gebietsstand der Gliedstaaten sollten nicht gegen deren Willen möglich sein, falls die Verfassung derartige Regelungen vorsehen würde, ansonsten sollte die Verfassung nicht an die Zustimmung der Länder gebunden sein. Gesetzesbeschlüsse der Nationalversammlung allerdings waren nur mit Einverständnis des Staatenausschusses möglich; für den Konfliktfall wurde vorgesehen, dass der Reichspräsident die Entscheidung durch Volksabstimmung herbeiführen könne. Mit dieser Regelung war schon für die Übergangszeit der Traum vom Einheitsstaat ausgeträumt. Neben das zentrale Parlament trat eine zweite Gesetzgebungskörperschaft, 127 die nicht - wie in den ersten Preuß'schen Entwürfen - aus von den Landtagen gewählten Vertretern mit freiem Mandat zusammengesetzt war, sondern die aus Regierungsbevollmächtigten bestand, die das Gewicht und die Interessenlage der Landesregierungen ins Spiel bringen konnten und damit jede Neugliederung des Reiches wenig wahrscheinlich machten. Hier wurde offenkundig, dass der Zusammenbruch und Umsturz eben keine zentrale Aktion, sondern eine Summe von Revolutionen in den einzelnen Ländern war. Der Wegfall der Dynastien beseitigte die Lebenskraft dieser Länder keineswegs, gab ihr mancherorts sogar neue Impulse, trotz aller historisch zufälligen' Grenzziehungen. Vor diesen Tatsachen musste der Rat der Volksbeauftragten resignieren. Voller Unbehagen akzeptierte man in einer Beratung am 28. Januar die Ergebnisse der Verhandlungen mit den Ländern, es gab keinen Ausweg.(19) Preuß plädierte selbst für ein Einlenken: "Die Hauptidee, die uns bei diesem Entwurf leitete, ist die, möglichst etwas zu schaffen, was die Nationalversammlung glatt annehmen soll. Möglichst schnell eine geordnete Regierung zu bilden, damit wir nach außen hin verhandeln können; das muss uns bewegen, auch einen schlechten Entwurf anzunehmen. Ich glaube, dass auch Bayern zuletzt nicht dagegen stimmen wird. Der ärgste Fehler ist der Paragraph 2, der die Restitution des Bundesrates enthält. Die Staaten versteifen sich nicht auf die restlose Wiederherstellung des Bundesrates, aber man hängt eben doch so an dem Althergebrachten, dass es nicht zu vermeiden ist. Es ist kein Zweifel, dass man das als reaktionär bezeichnen wird. Es wird einen heftigen Ansturm geben. Vielleicht aber hilft uns das, den Bundesrat im definitiven Verfassungsentwurf zu vermeiden... Es kommt jetzt darauf an, dass wir die Zügel in der Hand behalten, deshalb dürfen wir keinen Gegenentwurf einbringen. Für das Ausland ist das ein sehr schlechtes Bild. Wir könnten ja einen Gegenentwurf einbringen, wenn die Mehrheitssozialisten sich über diesen Entwurf einig wären. Die Süddeutschen sind aber leider nicht unserer Ansicht. Ich sehe leider keine Möglichkeit einer Änderung des Entwurfes." Ebert schloss sich diesen Äußerungen an: "Der Gedanke eines einheitlichen Reichs ist unmöglich. Die föderalistische Verfassung ist notwendig, wenn es nicht zum Konflikt in der Nationalversammlung kommen soll. Der erste Entwurf, der die Bundesstaaten nur hören wollte, war nicht durchzubringen. Ich bedauere die Zusammensetzung, aber es ist doch nicht ganz der alte Bundesrat. Wir haben das Recht der Einbringung von Gesetzentwürfen, die schwierige preußische Vorbereitung ist fortgefallen." (Nach der Reichsverfassung von 1871 hatte die Reichsregierung kein Gesetzesinitiativrecht. Die Vorlagen wurden durch Preußen im damaligen Bundesrat eingebracht.) Auch Philipp Scheidemann, der vom "absolut rückschrittlichen Entwurf" sprach, den, man "vor der Geschichte nicht verantworten" könne, meinte zum Schluss: "Man wird den Kompromiss, wenn man ihn uns aufzwingt, eben schlucken müssen." 128 Der Sieg der Länder Die Hoffnung von Preuß, den Bundesrat im definitiven Verfassungsentwurf vermeiden zu können, erwies sich sehr rasch als trügerisch. Neben dem Gesetz über die Vorläufige Reichsgewalt beriet der von der Staatenkonferenz eingesetzte, Ausschuss sogleich auch den Verfassungsentwurf. Zwar tolerierte man en Souveränitätsanspruch der Nationalversammlung bei der Verfassungsgebung, aber man bestritt doch, dass die Nationalversammlung die gesamte Nation und die einzelnen Staatsvölker vertreten könne. Darum sollte zumindest der Entwurf der Reichsregierung mit Zustimmung des vorläufigen Staatenausschusses der Nationalversammlung vorgelegt werden. Über die Köpfe der nach wie vor bestehenden Einzelstaaten hinweg sollte die Verfassung nicht beschlossen werden. Auch bei diesen Beratungen wahrten die Regierungen ihre Position, indem sie das von Preuß konzipierte, indirekt durch die Landtage gewählte Staatenhaus zu einem Reichsrat aufwerteten, in dem die Landesregierungen durch Bevollmächtigte vertreten wurden. Dieser Reichsrat sollte nicht nur bei der Gesetzgebung mitwirken, sondern auch an der Reichsverwaltung teilhaben. Er verkörperte damit eine Konstruktion, der auch der heutige Bundesrat des Grundgesetzes im Prinzip entspricht. Vom Zentralismus des ursprünglichen Entwurfes blieben nur die umfangreichen Kompetenzverlagerungen zugunsten des Reiches erhalten. Hier wollten die Volksbeauftragten keine Konzessionen machen, wo sie dennoch dazu gezwungen wurden, ließen sie es geschehen in der Hoffnung auf eine reichsfreundliche Revision in der Nationalversammlung. (20) Außerdem war man sich in der Reichsregierung sicher, dass die seit 1871 eingetretenen wirtschaftlichen und sozialen Änderungen und insbesondere die Notlage nach dem verlorenen Krieg die Zentralisierung zwangsläufig befördern müssten. Die bayerische Maximalposition, die für die neue Verfassung an die Vertragssituation von 1871 anknüpfen wollte, verkannte demgegenüber die seither schon eingetretene Gewichtsverlagerung zugunsten des zentralen Reichsparlamentes, die jetzt - noch dazu unter dem Zwang der allgemeinen wirtschaftlichen Lage - der Nationalversammlung zugute kam. Die Beratungen in der Nationalversammlung Wahl des Reichspräsidenten und Regierungsbildung Während Preuß noch mit den Vertretern der Länder über die Einzelheiten der neuen Verfassung verhandelte, wurde in Weimar die Nationalversammlung durch Friedrich Ebert mit einer eindrucksvollen Rede eröffnet: "Meine Damen und Herren, die Reichsregierung begrüßt durch mich die Verfassunggebende Versammlung der deutschen Nation. Besonders herzlich begrüße ich die Frauen, die zum erstenmal gleichberechtigt im Reichsparlament erscheinen. Die provisorische Regierung verdankt ihr Mandat der Revolution; sie wird es in die Hände der Nationalversammlung zurücklegen. In der Revolution erhob sich das deutsche Volk gegen eine veraltete, zusammenbrechende Gewaltherrschaft. Sobald das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes gesichert ist, kehrt es zurück auf den Weg der Gesetzmäßigkeit. Nur auf der breiten 129 Heerstraße der parlamentarischen Beratung und Beschlussfassung lassen sich die unaufschiebbaren Veränderungen auch auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiete vorwärts bringen, ohne das Reich und sein Wirtschaftsleben zugrunde zu richten. Deshalb begrüßt die Reichsregierung in dieser Nationalversammlung den höchsten und einzigen Souverän in Deutschland. Mit den alten Königen und Fürsten von Gottes Gnaden ist es für 'immer vorbei. Wir verwehren niemandem eine sentimentale Erinnerungsfeier. Aber so gewiss diese Nationalversammlung eine große republikanische Mehrheit hat, so gewiss sind die alten gottgegebenen Abhängigkeiten für immer beseitigt. Das deutsche Volk ist frei, bleibt frei und regiert in aller Zukunft sich selbst. Diese Freiheit ist der einzige Trost, der dem deutschen Volke geblieben ist, der einzige Halt, an dem es aus dem Blutsumpf des Krieges und der Niederlage sich wieder herausarbeiten kann."(21) 130 Gleichzeitig verhandelten SPD; DDP und Zentrum über die Regierungsbildung. Jetzt traten die Parteiführer und Parlamentarier als Akteure der Verfassungsbildung deutlicher hervor. Zuvor freilich verabschiedeten sie mit lediglich redaktionellen Änderungen nach kurzer Beratung das Gesetz über die Vorläufige Reichsgewalt. Dieses Gesetz `enthielt faktisch eine Vorwegentscheidung für den demokratischparlamentarischen Staat auf föderalistischer Grundlage mit einem vom Parlament unabhängigen starken Präsidenten. Mit, seinem Inkrafttreten am 11. Februar 1919 endete die revolutionäre Herrschaft des Rates der Volksbeauftragten, der bei sich die legislative und exekutive Gewalt vereinigt hatte: Schon am 4. Februar hatte auch der "Zentralrat der Deutschen Sozialistischen Republik" die ihm vom Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte übertragene Macht an die Nationalversammlung weitergegeben. Er verband das mit der Empfehlung, in der künftigen Verfassung Deutschland zum_ Einheitsstaat umzugestalten, die preußische Hegemonie zu beseitigen- und Arbeiter- und Soldatenräte in die Verfassung einzufügen. Die Rückkehr zu normalen, gesetzlich geordneten Zuständen war nunmehr frei. Schon am 11. Februar 1919 wählte die Nationalversammlung Friedrich Ebert zum vorläufigen Reichspräsidenten. Als stärkste Fraktion und Trägerin des revolutionären Umbruchs hatte die SPD dieses Amt ebenso wie das des ersten Reichsministerpräsidenten für sich beansprucht. Ihr bedeutendster Mann, Friedrich Ebert, entschied sich für das Amt des Staatsoberhauptes, wodurch Scheidemann die Rolle des Chefs der ersten Regierung zufiel. Faktisch war mit dieser Personalentscheidung, nochmals eine Vorentscheidung für die spätere Verfassungsberatung getroffen, da Eberts persönlicher Entschluss, sich für das höchste Staatsamt zur Verfügung ;zu stellen, die Tendenz, einen starken Präsidenten zu institutionalisieren, weiterhin bekräftigte. Zu sehr war in den letzten Wochen und Monaten Eberts Autorität und seine Funktion als Vermittler - gerade auch in den schwierigen Verhandlungen zwischen Reich und Einzelstaaten - gewachsen, als dass man jetzt noch- ein rein repräsentatives Präsidentenamt hätte konzipieren können. Mit klaren Worten bekräftigte Ebert nach seiner Wahl seinen Willen, das Amt als der Beauftragte des ganzen deutschen. Volkes zu führen; "nicht als Vormann einer einzelnen Partei". Er versprach, "die Freiheit aller Deutschen zu schützen, mit dem äußersten Aufgebot von Kraft und Hingabe, dessen ich fähig bin, das ist der Schwur, den ich in dieser Stunde in die Hände der Nationalversammlung lege. Den Frieden zu erringen, der der deutschen Nation das Selbstbestimmungsrecht sichert, die Verfassung auszubauen und zu behüten, die allen deutschen Männern und Frauen die politische Gleichberechtigung verbürgt, dem deutschen Volke Arbeit und Brot zu verschaffen, sein ganzes Wirtschaftsleben so zu gestalten, dass die Freiheit nicht Bettlerfreiheit, sondern Kulturfreiheit werde, das sei unseres Strebens Ziel."(22) Am 13. Februar ernannte der neue Reichspräsident gemäß dem. Gesetz über die Vorläufige Reichsgewalt Scheidemann zum Ministerpräsidenten und die weiteren Minister: sieben Sozialdemokraten, je drei aus dem Zentrum und der DDP - jetzt wurde Preuß Innenminister sowie zwei Parteilose. Die "Weimarer Koalition" war gebildet; sie verfügte in der Nationalversammlung über eine satte Mehrheit und trug in den folgenden Monaten die wesentlichen Entscheidungen. 131 Inzwischen war im Reichsinnenministerium aufgrund der Verhandlungen mit den Ländern ein neuer Verfassungsentwurf erarbeitet worden, der nach kurzer Beratung im Kabinett nun vorschriftgemäß vom 18. bis 21. Februar im neugebildeten offiziellen Staatenausschuss behandelt wurde. Ausgiebig stritt man hier nochmals über die Zuständigkeitsverteilung zwischen Reich und Einzelstaaten, doch verteidigte die Reichsregierung hartnäckig ihre Positionen. Hinsichtlich der Bestimmungen über die, Aufteilung und, den Zusammenschluss von Gliedstaaten (später Art. 18 (23)) kam man zu keiner vollständigen Einigung, weil die Länder versuchten, dem Reich keinerlei Einfluss auf diese Neugliederungen zu gewähren. Offen blieb auch die endgültige Stimmenverteilung im Reichsrat (später Art. 60). In diesen Punkten wurden der Nationalversammlung jeweils die unterschiedlichen Vorschläge der Reichsregierung und es Staatenausschusses vorgelegt. Die erste Lesung des Verfassungsentwurfes: Grundpositionen der Parteien Erst jetzt konnte die Nationalversammlung mit ihrer Beratung der. Verfassung beginnen. Noch am 21. Februar brachte Reichsinnenminister Preuß den Entwurf offiziell ein. Am 24. Februar eröffnete er die Beratung mit einer, ausführlichen Begründung, in der er seine Bedenken gegen die "partikularistischen Verankerungen und Verflechtungen" nicht verhehlte.(24) In den folgenden Tagen nahmen dann die Vertreter der Parteien zu den Grundgedanken des Entwurfs Stellung. Diese Generaldebatte ließ die Hauptstreitpunkte über die neue Verfassung unter den Parteien erkennbar werden. Eine gewisse Übereinstimmung - wenn auch mit unterschiedlichen Begründungen und Zielrichtungen - zeigte sich bei fast allen Parteien indem Bestreben, den Partikularismus zu beschränken und die Reichseinheit wieder zu stärken. Nur der Sprecher der Deutsch-Hannoverschen Parteiforderte die Zerschlagung Preußens und die Wiederherstellung eines selbständigen Gliedstaates Niedersachsen, doch er fand hierin keine Unterstützung. Die Mehrheit zielte eher auf eine Stärkung der Reichskompetenzen und endgültige Beseitigung der Reservatrechte, die sich die Länder im Staatenausschuss wieder ausgehandelt hatten. Sie kam darin den Hoffnungen und Erwartungen der Reichsregierung entgegen. Einigkeit bestand auch hinsichtlich des Ausbaus des Grundrechtsteils, hier jedoch aus deutlich unterschiedlichen Motivationen heraus: - Der Sprecher der SPD kritisierte, dass jede Verbürgung sozialistischer Errungenschaften fehle. Er protestierte gegen die Garantie des Eigentums und das Verbot entschädigungsloser Enteignung und, forderte statt dessen eine Reichskompetenz zur Sozialisierung sowie eine verfassungsmäßige Absicherung der Mitwirkungsrechte von Arbeiterräten bei der Gestaltung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse im. Betrieb. - Seine Position wurde von dem oppositionellen Sprecher der USPD verschärft. Er hielt dem Verfassungsentwurf entgegen, dass er das Ziel der Revolution, den sozialistischen Volksstaat zu errichten, verraten habe. 132 - Maßvolle Unterstützung fand die SPD bei der DDP, deren Sprecher die Garantie wirtschaftlicher und sozialer Freiheitsrechte insbesondere deshalb vermisste, weil diese zur Fundierung der politischen Demokratie notwendig seien. Der große soziale Gedanke müsse stärker in der Verfassung betont werden. - Das Zentrum setzte hier andere Akzente. Die Betonung der Grundrechte gedieh dem Sprecher dieser Partei zum Argument, die Staatsgewalt zu begrenzen und die Sozialisierungsmöglichkeiten einzuschränken. Vor allem: aber ging es ihm um Erweiterung der Vorschriften über die Religionsfreiheit zugunsten auch einer Garantie der kirchlichen Rechte, insbesondere im Bereich des überlieferten Verhältnisses von Kirche und Schule. - Genau in diesem Punkt fand das Zentrum lebhafteste Unterstützung von den Rednern der rechten Oppositionsparteien, von DVP und DNVP, die u. a. die Garantie für die Staatsleistungen an die Kirchen, den Schutz kirchlicher Feiertage und die Erhaltung der Militär- und Anstaltsseelsorge verlangten. Diesen Positionen entsprach die Forderung nach Erweiterung der Reichskompetenzen im Bereich der Kirchen- und Schulangelegenheiten. Dass das Zentrum - trotz grundsätzlich föderalistischer Programmatik - zentralistische Kompetenzerweiterungen im Bereich der Kultur- und Schulbestimmungen forderte, erklärte sich nur aus der politisch-taktischen Überlegung, auf diese Weise wegen der stärkeren Position des Zentrums im Reich allzu weitgehende Schulreformen in rein sozialdemokratisch oder durch SPD/DDP-Koalitionen beherrschten Ländern verhindern zu können. Die Kooperationsmöglichkeiten mit den oppositionellen Rechtsparteien, die sich dem Zentrum in diesen Fragen boten, erweiterten sich noch in der Kontroverse um die Ausgestaltung des Reichspräsidentenamtes. Obwohl die präsidialen Kompetenzen verglichen mit der Endfassung - noch eingeschränkt waren, kritisierte der Sprecher der SPD-Fraktion die Volkswahl des Präsidenten und warnte hellsichtig vor möglichen Gefahren bei den Notstandsartikeln: Der Reichspräsident werde "geradezu mit Diktaturgewalt ausgerüstet. Er hat dann allerdings unverzüglich die Genehmigung des Reichstags einzuholen und die Anordnungen aufzuheben, wenn er diese Zustimmung des Reichstages nicht findet. Wie steht die Sache aber, wenn der Reichstag zu einer solchen Zeit nicht versammelt ist? Der Reichspräsident kann aber auch den Reichstag auflösen, freilich nur einmal aus gleichem Anlag. Wann ist dieser Anlag gegeben, welche Voraussetzungen sind dafür notwendig? ... Die jetzige Verfassungsvorlage gibt also dem Reichspräsidenten eine höhere uneingeschränkte Macht, als sie früher der Kaiser besaß... Wir dürfen uns hierbei auch nicht von dem Gedanken beeinflussen lassen, dass jetzt auf dem Posten des Reichspräsidenten ein Sozialdemokrat steht. War die frühere Reichsverfassung auf den Leib des Kanzlers Bismarck zugeschnitten, die jetzige Verfassung soll nicht auf den Leib des Reichspräsidenten Ebert zugeschnitten sein. Wir müssen mit der Tatsache rechnen, dass eines Tages ein anderer Mann aus einer anderen Partei, vielleicht aus einer reaktionären, staatsstreichlüsternen Partei an dieser Stelle stehen wird. (Hört! Hört! rechts.) Gegen solche Fälle müssen wir uns doch vorsehen, zumal die Geschichte anderer Republiken höchst lehrreiche Beispiele in dieser Beziehung geliefert hat."(25) Diese Anspielung auf Napoleon III. war, ebenso zutreffend, wie die Sorge vor zukünftigen Entwicklungen berechtigt war. In den Spätjahren der Republik 133 bestätigten sich die gefährlichen Missbrauchsmöglichkeiten des präsidialen Amtes. Doch 1919 stand die SPD mit diesen Warnungen in der Koalition allein. Ihre Partner, Zentrum und DDP, forderten vielmehr eine weitere Stärkung der parlamentsunabhängigen präsidialen Gewalt, und sie wurden darin unterstützt von den oppositionellen bürgerlichen Parteien. Hier deuteten sich Querfronten zur Weimarer Koalition an, die im Verlauf der Verfassungsdebatten manche Belastungen verursachten, zumal wenn die bürgerliche Mehrheit sich gegen die SPD durchzusetzen versuchte. Die Voraussetzung für solche Frontbildungen hatte die sehr sachkundige und maßvoll konstruktive Kritik insbesondere des DNVP-Fraktionsvorsitzenden Clemens von Delbrück geschaffen, der trotz grundsätzlicher Bedenken den Entwurf als Grundlage für- eine Mitarbeit gelten lassen wollte. In der ersten Debatte gab es neben der Präsidentenfrage noch weitere Indizien für solche Frontbildungen aller bürgerlichen Parteien gegen die Arbeiterparteien. So blieb die SPD zusammen mit der USPD in der eher symbolischen Frage des Namens: "Deutsche Republik" statt "Deutsches Reich" allein. Hier hatte allerdings schon der Regierungsentwurf unter dem Einfluss von Preuß für die Beibehaltung des traditionellen Namens plädiert. In der sehr unterschiedlichen Bewertung der jüngsten deutschen Geschichte und der Verfassung des Bismarck-Reiches blitzten stellenweise ähnliche Konstellationen auf, die die Gemeinsamkeiten der Koalitionspartnerin Frage stellten. In gleichet Weise deutete sich in der Sozialisierungsfrage Zündstoff an. Von den Konzessionen, die in den ersten Wahlaufrufen auch bürgerliche Parteien in diesem Punkt gemacht hatten, war jetzt kaum noch etwas zu spüren. Doch die sich ankündigenden Konflikte und Konzepte zum Ausbau der Reichsverfassung blieben dem Charakter einer Generaldebatte entsprechend - zunächst offen und ohne Präzisierung im Detail. Die eigentliche Arbeit wurde einem Verfassungsausschuss unter dem Vorsitz von Conrad Haußmann (DDP) übertragen. In diesem Gremium erhielt die Verfassung nahezu ihre endgültige Gestalt. Nur in sehr wenigen, allerdings nicht unwesentlichen Punkten, fiel die Entscheidung erst in der zweiten bzw. dritten Lesung im Plenum der Nationalversammlung. Kontroversen und Kompromisse abschließenden Plenardebatten im Verfassungsausschuss und in den Der Verfassungsausschuss beriet den Entwurf vom 4. März bis 2. Juni in erster Lesung und dann vom 3. bis 18. Juni 1919 in zweiter Lesung. Jetzt bekam die spätere Verfassung ihre eigentliche Gestalt. Die Beratungen waren im Unterschied zu den Plenardebatten freier von politisch-taktischen Rücksichtnahmen. Es herrschte in dem mit hervorragenden Fachleuten besetzten Gremium eine sachliche Arbeitsatmosphäre.(26) Andererseits war der politische Druck, der auf dem Ausschuss lastete, außerordentlich groß. Die innere Lage forderte rasches Arbeiten. Die Verfassung sollte sobald als möglich in Kraft treten, um die aufgewühlte Atmosphäre zu beruhigen. Im März/April 1919 erreichten die politischen Unruhen und Streik- 134 bewegungen neue Höhepunkte. Die einen erwarteten daher von der Verfassung die Sicherung der revolutionären Errungenschaften, während die anderen mit ihr ein Bollwerk gegen weitergehende gesellschaftsumwälzende Dynamik zu errichten hofften. Hinzu kam, dass die außenpolitische Lage möglichst rasch die Etablierung einer endgültigen Verfassungsordnung erzwang. Seit Anfang Mai waren die harten Friedensvertragsbedingungen bekannt geworden, kurz nach Ende der zweiten Beratung des Verfassungsausschusses mussten sie in der Nationalversammlung verabschiedet werden. Sie belasteten die neu zu errichtende Republik aufs schwerste und ließen die Weimarer Koalition für die Endphase der Verfassungsberatungen zerbrechen, was den Entscheidungsprozeß nochmals komplizierte. Man muss diese äußeren Umstände bedenken, wenn man das Werk der Nationalversammlung und ihres Verfassungsausschusses recht würdigen will. Dem sachlichen Klima der Ausschussberatungen konnten und wollten sich auch die Vertreter der Oppositionsparteien auf der rechten und linken Seite nicht entziehen. Sie sicherten sich so Einfluss auf die Gestaltung der Verfassung. Bei den grundlegenden Regeln für das Reichskabinett: - Richtlinienkompetenz des Kanzlers, - Selbständigkeit der Minister in der Führung ihrer Ressorts, - kollegiale Mehrheitsentscheidung bei Gesetzentwürfen folgte der Verfassungsausschuss z. B. einstimmig einem Vorschlag des DNVPAbgeordneten Delbrück, der dabei seine reichen Erfahrungen in der königlichpreußischen Regierung und in der Regierung des Reiches fruchtbar verarbeitete. Auf der anderen Seite kam es in manchen wichtigen Punkten zu einer Zusammenarbeit zwischen USPD und SPD, der sich streckenweise die DDP anschloss und dann zum Erfolg verhalf,(27) während umgekehrt . sich wiederholt auch eine Front aller bürgerlichen Parteien gegen die Arbeiterparteien formierte. In anderen Punkten wiederum kooperierten die Weimarer Koalitionspartner. Die fließenden Fronten; die schon die erste Debatte im Plenum offenbart hatte, bestätigten sich also auch hier. Dass der Ausschuss - trotz aller Souveränität der Nationalversammlung nicht gleichsam im luftleeren Raum arbeiten konnte, bewiesen von außen kommende Interventionen, als er sich mit den Problemen der föderalistischen Struktur- und der Wirtschafts- und Sozialverfassung beschäftigte. Föderalismusproblematik Die Kontroversen und Probleme, die der Ausschuss einer Lösung zuführen musste, waren zunächst dieselben, die' schon die Vorgeschichte des Entwurfs bestimmt hatten: das Verhältnis zwischen Reich und Gliedstaaten und die Position des Reichspräsidenten. Im ersten Punkt schlug das Pendel nun Wieder zurück. Der Ausschuss präzisierte, systematisierte und erweiterte die Reichskompetenzen erheblich. Die Unitarier, vor allem aus DDP, SPD und- USPD führten das Wort. Der spätere Reichsminister Erich Koch-Weser (DDP) war es, der jetzt den Begriff "Länder“ statt 135 Glied- der Freistaaten erfolgreich in die Debatte einführte, um damit die "Staatsqualität" dieser politischen Einheiten herabzumindern und die übergeordnete Souveränität des Reiches zu betonen, das eben mehr als ein Bund sein sollte. Damit war exakt die Gegenposition zu der bayerischen These bezogen, die für die Verfassunggebung 1919 die einvernehmliche Entscheidung der staatlichen Vertragspartner von 1871 verlangte. Der Ausschuss scheute sich nicht, die Reste der Reservatrechte im Militär-, Eisenbahn- und Postbereich, die Preuß in den Verhandlungen mit den Ländern hatte widerstrebend einräumen müssen, wieder zu beseitigen. Um das Übergewicht Preußens im Reichsrat auszuschalten, legte der Ausschuss ferner - gegen den Protest der preußischen Regierung -- fest, dass nur die Hälfte der preußischen Stimmen von der Regierung, die andere Hälfte aber von den preußischen Provinzialverwaltungen gestellt werden sollte. In der Neugliederungsproblematik jedoch könnte sich der Ausschuss nicht durchsetzen. Er beschloss, dass Länderneubildungen durch Zusammenschluss oder Gebietsabtretungen bei Zustimmung der betroffenen Bevölkerung auch gegen den Willen der beteiligten Länder, d. h. hier vor allem Preußens, durch einfaches Reichsgesetz möglich sein sollten. Das kam Wünschen aus dem Zentrum nach Errichtung einer rheinisch-westfälischen Republik und der Forderung nach der Wiederherstellung Niedersachsens entgegen. Jetzt intervenierte jedoch die preußische Regierung. Zusammen mit den süddeutschen' Ländern, denen die Unitarisierung generell zu weit ging, veranlasste sie die Reichsregierung zu einem Vermittlungsschritt. Nach Verhandlungen mit den Fraktionsvorsitzenden der drei Regierungsparteien wurden die Steine des Anstoßes beseitigt. Nur mit verfassungsändernder Mehrheit sollte nunmehr gegen den Willen eines Landes eine Neugliederung oder Abtretung verfügt werden können. Dieses Kompromissergebnis -wurde trotz leichter Modifikationen auch- in der zweiten und dritten , Lesung des Plenums, bestätigt. Im Klartext bedeutete dieser Kompromiss, dass Preußen mit seinem Stimmengewicht im Reichsrat verfassungsändernde Gesetze und Gebietsabtretungen blockieren konnte. Die Neugliederung war gescheitert, denn ohne preußische Gebietsabtretungen waren die norddeutschen Kleinstländer, wie etwa die beiden Lippe, Waldeck, Oldenburg, Braunschweig und die beiden Mecklenburg- kaum zu lebensfähigen Gebieten zusammenzufassen. Ihnen blieb allenfalls das Aufgehen in Preußen. Ein solcher Schritt aber hätte das preußische Übergewicht im Reich so gestärkt, dass auch die süddeutschen Länder daran kein Interesse haben konnten. So starben die Preuß'schen Ideen einer umfassenden Neugliederung "um des lieben. Friedens willen", wie er selbst sarkastisch bemerkte. Auch der. eher unitarisch gesonnene Verfassungsausschuss konnte hier nicht helfen. Das Reich blieb mit einer völlig unausgewogenen Struktur der einzelnen Länder belastet, die auch durch den 1919/20 vollzogenen Zusammenschluss der acht Kleinstaaten im thüringischen Raum und den Anschluss Coburgs an Bayern. nur unwesentlich ausgeglichen wurde. „Reichsreform" war darum ein ständiger Streit- und Problempunkt in allen Weimarer Jahren. 136 Reichstag, Reichspräsident und Volksentscheid In der Frage der Stärkung der Reichskompetenzen hatte vor allem die Linke im Verfassungsausschuss von USPD bis DDP kooperiert; in der Frage der Machtbefugnisse des Reichspräsidenten kam es dagegen zu einer Konfrontation zwischen bürgerlicher Mehrheit und sozialistischer Minderheit: - Die USPD versuchte erfolglos, statt des Reichspräsidenten ein kollegiales Direktorium durchzusetzen. - Die SPD ihrerseits verlangte - ebenfalls ohne Erfolg -, dass der Reichspräsident das Ausnahmerecht nur mit Zustimmung des Reichstags ausüben. sollte. - Die bürgerliche Mehrheit jedoch erweiterte statt dessen den Handlungsrahmen des Präsidenten. Sie wollte an seiner Funktion, Gegengewicht gegen einseitige Partei- und Parlamentsherrschaft zu sein, nicht rütteln lassen. Erfolgreicher waren die linken Parteien wiederum bei der Ausgestaltung des Referendums zu einem selbständigen Volksgesetzgebungsverfahren, das auch durch ein Volksbegehren - unabhängig von der Ausschreibung durch den Präsidenten in Gang gebracht werden konnte. Dieses entsprach ihren radikal-demokratischen Konzeptionen ebenso wie das Festhalten an einer nur dreijährigen Wahlperiode für den Reichstag, die jedoch von der bürgerlichen Mehrheit auf fünf Jahre erhöht wurde. Erst in den Schlussdebatten im Plenum legte man, um den Konflikt mit der Linken nicht zu sehr zu verschärfen, vier Jahre fest. Die sog. Flaggenfrage Eine für die Zerklüftung der politischen Kultur der Weimarer Republik ebenso aufschlussreiche wie verhängnisvolle Kontroverse entzündete sich an der sog. Flaggenfrage. Hugo Preuß hatte als Farben der Republik Schwarzrotgold vorgesehen, die Farben der Freiheits- und Einheitskämpfe im frühen 19. Jahrhundert bis hin zur Revolution von 1848. Zu diesem Rückgriff auf die demokratische Tradition kam die aktuelle Hoffnung auf eine Einlösung der 1848 erfolglos angestrebten großdeutschen nationalen Einigung. Nach dem Zerfall des Habsburger Vielvölkerstaates schienen die Aussichten für eine Vereinigung mit Osterreich Anfang Januar 1919 günstig zu stehen. Die SPD begrüßte die neuen Reichsfarben, weil für ein neues politisches System in Deutschland auch ein neues politisches Symbol notwendig sei. Die USPD dagegen plädierte für das revolutionäre Rot. Die Rechtsparteien verlangten die Beibehaltung der schwarzweißroten Farben des Bismarckschen Kaiserreiches: Wer an der alten Ordnung festhielt, sah keinen Anlass, die Fahne zu wechseln, auch und gerade nicht in der militärischen Niederlage, die man dem "Dolchstoß" in den Rücken des kämpfenden Heeres zuschrieb und nicht dem selbstverschuldeten Scheitern des kaiserlichen Deutschland. Der Streit um die Reichsfarben wurde vielfach zum Streit um die Bewertung der Vergangenheit. Zentrum und insbesondere DDP waren in diesem Punkt in sich gespalten. 137 Von den Demokraten kam schließlich der Kompromissvorschlag, als Handelsflagge Schwarzweißrot vorzusehen. In modifizierter Form wurde diese Lösung im Plenum akzeptiert (Art. 3). Der neue Reichsinnenminister David (SPD) warb für die neuen Farben als einen Versuch, "ein Symbol zu haben, zu dem sich mit Freuden das ganze Volk bekennt". Rot sei ungeeignet, weil es eine Parteifarbe sei, und auch Schwarzweißrot sei vor 1914 "von einem großen Teil des Volkes als eine Parteifahne betrachtet worden"; auch jetzt wieder sei Schwarzweißrot "als ein Parteibanner entfaltet worden mit der Devise: Gegen Demokratie, gegen die Republik". Schwarzrotgold sei dagegen ein "Symbol der großdeutschen nationalen Zusammengehörigkeit"(28) Davids Hoffnungen auf eine Einigung über dieses Symbol sollten sich nicht erfüllen, Der Streit um die Reichsfarben blieb bis 1933 eine ständige Belastung für die Republik, zumal die Kompromisslösung, beide Farben, wenn auch in einer bestimmten Hierarchie, gelten zu lassen; in sich widersprüchlich war. Mit dem Einspruch aus Frankreich gegen den österreichischen Anschluss wurden die großdeutschen Hoffnungen von Schwarzrotgold zudem enttäuscht. Eine wichtige Legitimation für den Flaggenwechsel war damit -entfallen. - Den Gegnern der Republik auf der Rechten überließ man andererseits ein zugkräftiges Symbol, mit dem sich die Erinnerung an die glorreiche Vergangenheit vor 1914 und das heroische Kriegserlebnis verbinden ließ. Zu blass blieben demgegenüber die historischen Bezüge auf das frühe 19. Jahrhundert, in denen Schwarzrotgold als demokratisches und nationales Symbol lebt. Die Republik des Kompromisses musste selbst eines einenden Symbols entbehren. Der Versuch, ein solches zu schaffen, ließ die Gegensätze eher bewusst und virulent werden, statt den politischen Zusammenhalt zu stärken. Kompromisse beim Grundrechtsteil Allen Parteien waren die Grundrechtsartikel des Regierungsentwurfes unzureichend erschienen. Darum setzte der Verfassungsausschuss einen Unterausschuss ein, der unter der Leitung des DDP-Vorsitzenden Friedrich Naumann den Grundrechtsteil völlig neu erarbeitete und zu einem zweiten Hauptteil der Verfassung mit über fünfzig Artikeln ausbaute. Auch hier wurde mit den unterschiedlichsten Mehrheiten abgestimmt; so gelang kein in sich schlüssiges einheitliches Werk, sondern ergaben sich - wie in der Flaggenfrage - kompromißhafte Lösungen mit mancherlei Widersprüchen, eine einheitliche Tendenz war gleichwohl erkennbar. Friedrich Naumann hatte ursprünglich versucht, in diesem Teil der Verfassung gleichsam die ethische Grundlage des Staates zu formulieren. Dem Volk sollten, über das Symbol der Reichsfarben hinausgehend, gemeinsame Werte und Ziele, denen alle Bürger zustimmen könnten, vor Augen gestellt werden. Die Garantie der klassisch-liberalen Freiheitsrechte des Individuums, auf die der Regierungsentwurf sich beschränkt hatte, erschien Naumann dafür unzureichend. Es gehe darum, volksverständliche Grundrechte in die Verfassung aufzunehmen, dem abstrakten Rechtsstaatsbegriff neue Elemente „nationalsozialer" Art hinzuzufügen. Auf diese Weise müsse man einen Beitrag zum "Verständigungsfrieden 138 zwischen Sozialismus und Kapitalismus" leisten und der neuen Verfassung einen Platz zwischen rein sozialistischem und rein individualistischem Staatsrecht zuweisen. Naumann verfolgte volkspädagogische Absichten. Darum formulierte er im Stil eines staatsbürgerlichen Katechismus reit sprichwortartigen Prägungen, die Formelsprache der Juristen vermeidend: "Volkserhaltung ist Staatszweck, Kinderzuwachs ist Nationalkraft. Das Vaterland steht über der Partei. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Deutschen Vaterland. Ordnung und Freiheit sind Geschwister. Freie Bahn dem Tüchtigen. Volkswirtschaft steht über Privatwirtschaft. Wald bleibt erhalten. Bergschätze sind Volkswerte. Zum demokratischen Industriestaat gehört Industrieparlamentarismus. Verstaatlichung ist eine Nützlichkeitsfrage. Wir leben im Zeitalter des Verkehrs. Weltverkehr ist Lebenslust. Geheimpolitik gibt es nicht mehr. Wir achten alle Völker, die uns achten."(29) Der moralisierende Ton und die unjuristische Fassung dieser Sentenzen ließen Naumann schon im Unterausschuss scheitern. Der Vorschlag entfernte sich zu weit von den üblichen Erwartungen an Verfassungstexte und überforderte diese. Aber in Naumanns Anliegen druckte sich das berechtigte Verlangen aus, die klassischliberalen Grundrechte, die lediglich das Verhältnis zwischen Individuum und Staat regelten, zu sozialen Grundrechten auszubauen, die dem einzelnen Anspruch auf Schutz und Fürsorge durch den Staat gewährleisten; außerdem sollte der Zusammenhang zwischen Grundrechten und Grundpflichten deutlich gemacht werden. Naumann wollte darauf hinweisen, dass gerade der neu zu errichtende demokratische Staat eine gemeinsame ethische Basis, einen Konsensus über Ziele und Werte brauchte, der durch diese Verfassungsartikel ins Bewusstsein gehoben werden sollte. Wirtschaftsverfassung So wenig man den Naumannschen Formulierungen folgte, die Wendung zum Sozialen vollzog die Ausschussmehrheit eindeutig mit. Aus dem, was Naumann den "Industrieparlamentarismus" nannte, entstand der Art. 165 über die Arbeiter- und Wirtschaftsräte. Dazu gehören ferner die Artikel zur Wirtschaftsordnung, Sozialisierung und Sozialpflichtigkeit des Eigentums sowie zum Schutz der Arbeit (Art. 151 ff.). Bei diesen Bestimmungen handelte der Verfassungsausschuss unter einem erheblichen Druck. Die in den Massenbewegungen des Frühjahrs 1919, in Streiks, Arbeiterunruhen und Aufständen sich ausdrückende Unzufriedenheit in er Arbeiterschaft über den Verlauf der Revolution hatte Parteien und Gewerkschaften, Reichsregierung und Nationalversammlung zu, einer Doppelstrategie veranlasst. Hartes- militärisches Zuschlagen wurde mit sachlichem Entgegenkommen verknüpft. Reichsregierung und Koalitionsparteien bekämpften diese Unruhen nicht nur mit Militär und Verboten, sondern suchten sie durch positive Regelungen in der Sozialisierungsfrage und durch die Eingliederung der Räte in die Verfassung aufzufangen.(30) 139 Anfang März verabschiedete die Nationalversammlung in Vorwegnahme des späteren Sozialisierungsartikels der Verfassung ein Sozialisierungsgesetz. Gleichzeitig kündigte die Reichsregierung eine Initiative zum Einbau der Räte in die Verfassung an, wobei sie auf Vorstellungen zurückgriff, die in Besprechungen mit streikenden Arbeitervertretungen fixiert worden waren. Nach weiteren Verhandlungen brachte die Reichsregierung Anfang April über den Staatenausschuss einen Ergänzungsartikel zum Verfassungsentwurf mit folgendem Wortlaut ein: Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken. Die beiderseitigen Organisationen und ihre Vereinbarungen werden anerkannt. Die Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen gesetzliche Vertretungen in Betriebsarbeiterräten sowie in nach Wirtschaftsgebieten gegliederten Bezirksarbeiterräten und in einem Reichsarbeiterrat. Die Bezirksarbeiterräte und der Reichsarbeiterrat treten zur Erfüllung der gesamten wirtschaftlichen Aufgaben und zur Mitwirkung bei der Ausführung der Sozialisierungsgesetze mit den Vertretungen der Unternehmer und sonst beteiligter Volkskreise zu Bezirkswirtschaftsräten und zu einem Reichswirtschaftsrat zusammen. Die Bezirkswirtschaftsräte und der Reichswirtschaftsrat sind so zu gestalten, dass alle wichtigen Berufsgruppen entsprechend ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung darin vertreten sind. Sozialpolitische und wirtschaftspolitische Gesetzentwürfe von grundlegender Bedeutung sollen von der Reichsregierung vor ihrer Einbringung dem Reichswirtschaftsrat zur Begutachtung vorgelegt werden. Der Reichswirtschaftsrat hat das Recht, selbst solche Gesetzesvorlagen zu beantragen. Stimmt ihnen die Reichsregierung nicht zu, so hat sie trotzdem die Vorlage unter Darlegung ihres Standpunktes beim Reichstag einzubringen. Der Reichswirtschaftsrat kann die Vorlage durch eines seiner Mitglieder vor dem Reichstag vertreten lassen. Den Arbeiter- und Wirtschaftsräten können auf den ihnen überwiesenen Gebieten Kontroll- und Verwaltungsbefugnisse übertragen werden. Aufbau und Aufgabe der Arbeiter- und Wirtschaftsräte sowie ihr Verhältnis zu anderen sozialen Selbstverwaltungskörpern zu regeln, ist ausschließlich Sache des Reichs. Im Verfassungsausschuss wurde diese Regelung - der spätere Art. 165 - von der Weimarer Koalition gemeinsam getragen. Auch nach Abklingen der Streikbewegung hielt man .daran fest, gegen den Widerstand der Rechten, die aus dem Reichswirtschaftsrat, einem Gremium, in dem Arbeit und Kapital kooperieren sollten, ein umfassendes berufsständisches Organ machen wollte. Erbittert war der Protest der USPD: am politischen Kern der Räte, als einem Instrument der Herrschaft der Arbeiterklasse wollte sie nicht rütteln lassen, den Gedanken der Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit, der diesen Artikel prägte, brandmarkte sie als Verrat am Sozialismus. In der Tat waren die Artikel zur Wirtschaftsverfassung, die die Ausschussmehrheit formulierte, kein sozialistisches Programm im eigentlichen Sinne, aber sie enthielten eindeutig die Überwindung des wirtschaftsblinden bürgerlichen Rechtsstaates zugunsten eines sozialen Rechtsstaates. Die Weimarer Verfassung war keineswegs nur eine liberal-demokratische Verfassung, sondern eben auch und in sehr starkem Maße eine sozial-demokratische Verfassung. 140 Allerdings wurde dieses Konzept durch zahlreiche Schutz- und Förderversprechungen verwässert, die die unterschiedlichen Parteien für ihre jeweilige Wählerschaft in Form von Programmsätzen in die Verfassung hineinbrachten. Art. 164 versprach zum Beispiel, den Mittelstand in Landwirtschaft, Gewerbe und Handel zu fördern und vor Aufsaugung zu schützen. Art. 158 sicherte Künstlern und Erfindern die Fürsorge des Reiches zu, während Art. 157 den Arbeitern besonderen Schutz und ein einheitliches Arbeitsrecht in Aussicht stellte. Daher kritisierte man diese Abschnitte der Verfassung auch als ein "interfraktionelles Parteiprogramm". Der DNVP-Abgeordnete Delbrück polemisierte gegen die "Hypertrophie" der Grundrechte. Der Ausbau des sozialen Rechtsstaates, der in Weimar vollzogen wurde, darf freilich nicht vergessen machen, dass man zunächst die klassisch-liberalen Freiheitsrechte verankerte und erweiterte. Fast energischer noch als die liberalen Parteien verstand sich hier die Sozialdemokratie als Vollstreckerin des liberal-demokratischen Programms der bürgerlichen Revolution von 1848. So wurde die Gleichberechtigung von Mann und Frau im politischen Bereich grundsätzlich verankert und im Familienrecht zumindest als Richtlinie proklamiert. Die Chancengleichheit für uneheliche Kinder zu verwirklichen, machte ein Verfassungsauftrag dem Gesetzgeber zur Pflicht. Standesvorrechte - insbesondere des Adels - wurden abgeschafft und die Gewissensfreiheit auch insofern respektiert, als niemand gegen seinen Willen zur Teilnahme an religiösen Handlungen gezwungen werden konnte. Die weltanschauliche Neutralität des Staates wurde damit verankert. Weitergehende Anträge der sozialdemokratischen Parteien auf Abschaffung der Todesstrafe scheiterten jedoch am Widerspruch der bürgerlichen Parteien, obwohl auch hier die Tradition der Paulskirchenverfassung schon in die gleiche Richtung. gewiesen hatte. Der Schul- und Kirchenartikel Kooperierten bei der Wirtschafts- und Sozialverfassung vor allem die Weimarer Koalitionsparteien, bei den bürgerlichen Freiheits- und Gleichheitsrechten eher die Linken und die Liberalen, so kam es bei den Schul- und Kirchenartikeln zu massiven Konflikten und zu häufig wechselnden Mehrheiten. Die Linken setzten das Verbot der Staatskirche durch, aber die Rechten machten daraus eine "hinkende Trennung von Staat und Kirche", indem , sie die Garantie zahlreicher überkommener kirchlicher Rechtspositionen und Institutionen festzuschreiben wussten. Das Zentrum unterlag mit der DNVP zunächst in der Frage der Konfessionsschule einer linken Mehrheit von USPD bis DDP, während die SPD erfolglos gegen die Gewährleistung des Religionsunterrichtes kämpfte. Erst in der zweiten Lesung im Plenum kam es zum Kompromiss zwischen SPD und Zentrum, wobei das Zentrum seine nach dem Ausscheiden der DDP gestärkte Position als alleiniger und darum unverzichtbarer Koalitionspartner der SPD wirkungsvoll ins Spiel bringen konnte. Freilich wurde dieses Ergebnis in der dritten Lesung nochmals modifiziert, um auch der DDP die Zustimmung zu ermöglichen. Insgesamt trugen so die entsprechenden Abschnitte des Grundrechtsteils über "Religion und Religionsgesellschaften" (Art. 135ff.) sowie über 141 "Bildung und Schule" (Art. 142ff.) die unterschiedlichsten Handschriften. Sie vereinigten in sich reformerische Intentionen und die Absicherung revolutionärer Errungenschaften ebenso wie die Verbürgung von althergebrachten Vorrechten und Bestandsgarantien für historische Institutionen. Der Kompromisscharakter der Weimarer Verfassung wird gerade hier besonders deutlich. Die dritte Lesung und Verabschiedung im Plenum Durch die intensiven Beratungen im Verfassungsausschuss hatte die Verfassung praktisch ihre endgültige Gestalt gewonnen. Die Mitwirkung aller Parteien sicherte jedoch keineswegs eine breite Zustimmung. Die vielfältigen, z. T. in sich widersprüchlichen Kompromisse, die zahlreichen Kann- und Sollvorschriften und die Sperrklauseln verstärkten eher das Unbehagen an dem Verfassungswerk, das man nur reit halbem Herzen trug. Es hatte in den Beratungen weder Sieger noch Besiegte gegeben. Nur so konnte die Verfassung zustandekommen. Zwar fand sich, als es am 31. Juli 1919 zur Schlussabstimmung kam, eine eindrucksvolle Zustimmungsmehrheit von 262 gegen 75 Stimmen bei einer Enthaltung. Auch gab es manch hochgestimmte Rede aus diesem Anlas, in der Stolz und Freude über das vollbrachte Werk anklangen. Aber trotz aller Geschlossenheit der Weimarer Koalition bei der Zustimmung - nur der bayerische Abgeordnete Heim aus der Zentrumsfraktion hatte gegen die Verfassung gestimmt - blieb dieses Parteienbündnis doch äußerst zerbrechlich. . In der dritten Lesung setzten die bürgerlichen Parteien die Streichung einer antidynastischen Klausel durch, die den Mitgliedern ehemals regierender landesherrlicher Familien die Möglichkeit nehmen sollte, zum Reichspräsidenten gewählt zu werden; entgegen weitergehender Anträge der SPD erschwerten sie die Sozialisierung und erweiterten darüber hinaus wiederum gegen einen einschränkenden Antrag der SPD die Machtfülle des Reichspräsidenten im Notstandsfall auf Kosten des Reichstages. Angesichts dieser Entscheidungen sah sich die SPD-Fraktion zu einer offiziellen 'Protesterklärung gegen die Blockbildung der bürgerlichen Parteien veranlasst. Man wertete: sie als partielle Aufkündigung der gemeinsamen Koalition. Diese Abstimmungsergebnisse hätten - so formulierte der sozialdemokratische- Sprecher - bei der SPD schwerste Bedenken gegen die Annahme der Verfassung hervorgerufen. Nur im Vertrauen darauf, dass die lebendige Entwicklung stärker sein werde als die ihr entgegenstehenden "papierenen Hindernisse", gäben die Sozialdemokraten der Verfassung ihre Zustimmung. So traf die Verfassung nicht nur bei USPD, DNVP und DVP auf die offene Gegnerschaft, die bei der Schlussabstimmung nochmals bekräftigt wurde, sondern auch auf mancherlei Vorbehalte bei den sie tragenden Parteien. War sie den einen eher das Instrument, um Schlimmeres zu verhüten, so den anderen nur Etappe auf dem Weg zu weiteren Zielen. Dennoch bot das Werk von Weimar, um die Formulierung des Reichsinnenministers David nochmals aufzunehmen und zu verschärfen, die einzige Chance zu einer "gesetzlich friedlichen Entwicklung". Darin lag sein Wert und seine Würde. 142 Inwiefern die Verfassung den Weg einer solchen Entwicklung vorzeichnete, ihr einen festen Rahmen gab und Richtung wies oder infolge der ihr eigenen Kompromissstruktur und inneren Widersprüchlichkeiten die Einwurzelung der Demokratie eher erschwerte, wird erst eine genauere systematische Analyse der einzelnen Verfassungsbestimmungen und ihrer zeitgenössischen Interpretation erkennen lassen. Anmerkungen 1 Vgl. zum Friedensvertrag und zu den Debatten' in der Nationalversammlung unten Kapitel 8, S. 296 ff. 2 Zur Kontinuität und Umformung des Parteiensystems vgl. unten Kapitel 5 3 Siehe zu Preuß und seinem politischen Konzept, sowie seiner Rolle bei der Verfassunggebung G. Schulz, Zwischen Demokratie und Diktatur, 1963, 5.123 ff. und W. Elben, Das Problem der Kontinuität . . ., 1965 S. 45 ff. mit weiteren Nachweisen 4 Dieser Aufsatz ist abgedruckt in: Ursachen und Folgen, Bd. 3, S. 421 ff., auch in H. Preuß, Staat ,.Recht, Freiheit, Tübingen, 1926 sowie in S. Miller/G. A. Ritter (Hrsg.), Die deutsche Revolution 1918-1919, Frankfurt/M. 1968 5 Zu diesen Beratungen vgl. Schulz, a. a. 0., S. 130ff. und H. Potthoff, Das Weimarer Verfassungswerk und die deutsche Linke, 1972, S. 455ff. 6 Zu Max Webers Verfassungsvorstellungen vgl. Schulz, a. a. O:, S. 115ff. und vor allem W. J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik, 1959, S. 326ff. 7 Friedrich Engels in seiner Kritik des Erfurter Programms 1891; zitiert nach W. Mommsen, Deutsche Parteiprogramme, München 1960, S. 347 8 Zum Hintergrund dieses Konzeptes bei Max Weber vgl. vor allem den Aufsatz von W., J. Mommsen, Zum Begriff der "plebiszitären Führerdemokratie". 1974 9 Potthoff, 1972, S. 455 10 Der Entwurf ist zusammen mit dem späteren amtlichen Entwurf abgedruckt in: Die Regierung der Volksbeauftragten 1918/1919, Bd. 2, S. 249 ff., der amtliche Entwurf auch in: Ursachen und Folgen, Bd. 3, S. 429 ff. 11 Das Protokoll der Sitzung ist abgedruckt in: Regierung der Volksbeauftragten, Bd. 2, S. 327ff. 12 Die Denkschrift ist abgedruckt bei H. Preuß, Staat, Recht und Freiheit, 1926, auszugsweise auch in: Ursachen und Folgen, Bd. 3, S. 424 ff. 13 Zu dieser Konferenz vgl. Schulz, a. a. 0., S. 142 ff. 14 Sitzung der preußischen Staatsregierung vom 24. 1. 1919. Zitiert nach G. A. Ritter:/ S. Miller, Die deutsche Revolution ,1918/1919, 1975, S. 410f. 15 Zitiert nach Elben, a. a. O., S. 55 16 Zitiert ebenda 17 17 Zusammen mit der Fassung nach den Ergebnissen der Verhandlungen mit den Ländern abgedruckt in: Regierung der Volksbeauftragten, Bd. 2 S. 334 ff. 18 Zum Vergleich sei darauf hingewiesen, dass der Parlamentarische Rat 1948/49 keine Gesetzgebungsbefugnis hatte. Währender das Grundgesetz beriet, fehlte jedoch auch noch eine verantwortliche Regierung auf Bundesebene. Der nur indirekten Legitimation des Parlamentarischen Rates (Wahl durch die Landtage) entsprach die Notwendigkeit, das Grundgesetz durch die Landesparlamente ratifizieren zu lassen, was die souveräne nationale Konstituante von Weimar entschieden ablehnte 19 Regierung der Volksbeauftragten, Bd. 2, S. 323 ff 20 Vgl. dazu das Protokoll der Kabinettssitzung vom 31.1..1919, ebd., S. 355 ff. 143 21 Verhandlungen der Nationalversammlung, Bd.325; S.1ff. (auch in: Ursachen und Folgen Bd 3, S. 247 ff.) 22 Ebd., S. 40. 23 Den Wortlaut der Weimarer Reichsverfassung (WRV) siehe unten S. 176ff. 24 Verhandlungen der Nationalversammlung, Bd. 325, S: 284ff. und 371ff. (Die Rede von Preuß auch n: Ursachen und Folgen, Bd. 3, S. 440ff.) 25 Ebd., S. 374 26 Die Debatten des Verfassungsausschusses sind veröffentlicht. ebd., Bd. 336. Vgl. ferner Apelt, Geschichte der Weimarer Verfassung, 1964, S. 86-121 27 Dazu insbesondere Potthoff, 1972, S. 461ff. 28 Verhandlungen der Nationalversammlung, Bd.., 327, S. 1224ff. Zur Haltung der SPD vgl. auch Potthoff, 1972, S. 462f. 29 Vgl. dazu neben Apelt, a. a. Q., S. 108 ff. vor allem G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reiches, 1965, S. 508ff. Dort auch das Zitat von Naumann 30 Vgl. dazu vor allem Potthoff, 1972, S. 476ff. Literatur Gerhard Anschütz: Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919. Ein Kommentar. Nachdruck der 14. Aufl. 1933, Darmstadt 1965 Willibald Apelt: Geschichte der Weimarer Verfassung, München 1964 Wolfgang Elben: Das Problem der Kontinuität in der deutschen Revolution. Die Politik der Staatssekretäre und der militärischen Führung vom November 1918 bis Februar 1919, Düsseldorf 1965 Ulrich Kluge: Die deutsche Revolution 1918/19. Staat, Politik und Gesellschaft, zwischen Weltkrieg und Kapp-Putsch, Frankfurt/Main 1985 Susanne Miller/Gerhard A. Ritter (Hrsg.): Die deutsche Revolution 1918/1919. Dokumente. 2. erweiterte Auflage, Hamburg 1975 Wilhelm Mommsen: Deutsche Parteiprogramme, München 1960 Wolfgang J. Mommsen: Max Weber und die deutsche Politik 1890 -1920, Tübingen 1959 Wolfgang J. Mommsen: Zum Begriff der "plebiszitären Führerdemokratie" in: ders., Max Weber. Gesellschaft, Politik und Geschichte, Frankfurt 1974, S. 44 - 71 Heinrich Pottboff: Das Weimarer Verfassungswerk und die deutsche Linke, in: Archiv für Sozialgeschichte XII, 1972, S. 433 - 483. Hugo Preuß: Staat, Recht und Freiheit, Tübingen 1926 (Neudruck 1964) Gerhard Schulz.: Zwischen Demokratie und Diktatur. Verfassungspolitik und Reichsreform in der Weimarer Republik, Berlin 1963, 2. Aufl. Berlin 1987 144 Susanne Vestring: Die Mehrheitssozialdemokratie und Reichsverfassung von Weimar 1918/1919. Münster 1987 die Entstehung der 145 146