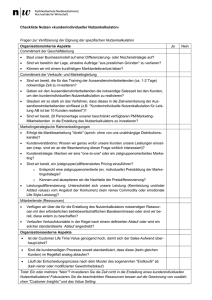

Integration von Wettbewerbsentscheidungen in einem Customer

Werbung