HHL – Leipzig Graduate School of Management UNIPLAN

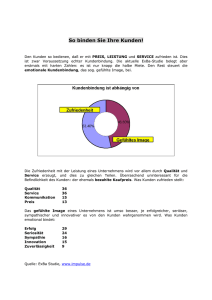

Werbung