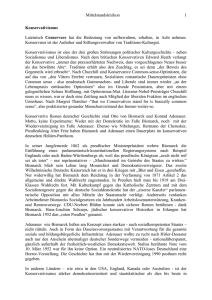

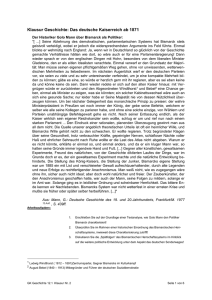

1 Band 4. Reichsgründung: Bismarcks Deutschland 1866

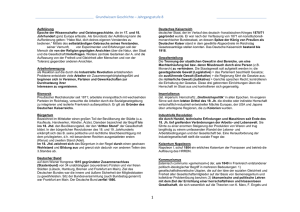

Werbung