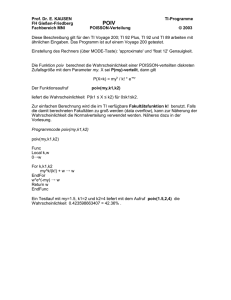

Einführung in die schließende Statistik

Werbung