Imagination als Organon der Ethik bei Leopardi und Novalis

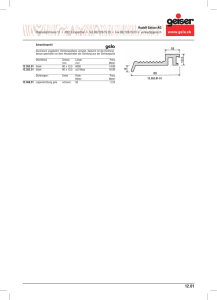

Werbung