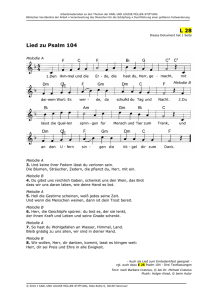

Tonkunst.

Werbung