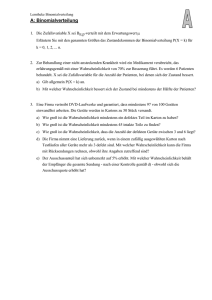

II.Wahrscheinlichkeitsrechnung

Werbung

16

II.Wahrscheinlichkeitsrechnung

Der Wahrscheinlichkeitstheorie kommt eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen der

deskriptiven und der induktiven Statistik zu. Aufgabe der induktiven Statistik ist es ja,

Verfahren bereitzustellen, die Schlüsse von einer Stichprobe auf die zugehörige Grundgesamtheit ermöglichen. Hierzu muss allerdings erst ein geeignetes Modell für die Grundgesamtheit entwickelt werden. Anstelle der bisher betrachteten empirischen Verteilungen

haben wir es dabei nun mit theoretischen Verteilungen zu tun, die als mathematische

Modelle der Grundgesamtheit aufgefasst werden können.

1. Grundlegende Definitionen und Sätze

Physikalische Prozesse sind, zumindest aus makroskopischer Sicht, in ihrem Ablauf

determiniert, d.h. vorhersagbar. Auch oftmalige Wiederholungen eines Experiments führen

immer − innerhalb der Messgenauigkeit − zum selben Ergebnis. Im Gegensatz dazu besitzen

viele Vorgänge in den Bio- oder Sozialwissenschaften den Charakter von Zufallsexperimenten. Typische Beispiele von Zufallsexperimenten sind die Mendelschen

Kreuzungsversuche in der Genetik, das Werfen einer Münze oder eines Würfels, das Ziehen

einer Spielkarte, das zufällige Auswählen einer Person und Feststellen ihrer Körpergröße,

ihres Blutdrucks oder ihres täglichen Zigarettenverbrauchs.

Jede einzelne Durchführung eines Zufallsexperiments heißt ein Versuch, sein Ergebnis ein

Versuchsausgang oder Elementarereignis. Alle Elementarereignisse eines Experiments

bilden zusammen den sogenannten Ereignisraum (oder Stichprobenraum) Ω. So gilt etwa

für das Werfen eines Würfels: Ω = {1,2,3,4,5,6}. Natürlich gibt es auch Experimente mit

unendlichem Ereignisraum. Bei Größen- und Gewichtsmessungen beispielsweise sind die

möglichen Ausgänge beliebige positive Zahlen, d.h., Ω ist in diesem Fall die Menge R + aller

positiven reellen Zahlen.

Allgemeiner bezeichnet man als ein Ereignis E eine beliebige Teilmenge von Ω und man sagt

E tritt genau dann ein, wenn eines der in E enthaltenen Elementarereignisse eintritt. Enthält E

dabei mehr als ein Elementarereignis, so heißt es zusammengesetzt. (So ist z.B. das Würfeln

einer geraden Augenzahl ein zusammengesetztes Ereignis, nämlich zusammengesetzt aus den

Elementarereignissen, die den Augenzahlen 2, 4 und 6 entsprechen.) Insbesondere ist also

auch Ω selbst ein Ereignis, welches bei jeder Versuchsausführung eintritt und deshalb auch

das sichere Ereignis genannt wird. Ferner ist es zweckmäßig, das Ereignis ∅ zuzulassen, das

keinem möglichen Ausgang entspricht und daher auch unmögliches Ereignis heißt.

Sind A und B Ereignisse, so erhält man durch Anwendung der mengentheoretischen

Operationen der Durchschnitts-, Vereinigungs- und Differenzbildung sofort die weiteren

Ereignisse A ∩ B , A ∪ B und A \ B, welche aus naheliegenden Gründen als „A und B“, „A

oder B“ bzw. „A, aber nicht (gleichzeitig) B“ bezeichnet werden. Zu jedem A kann daher

insbesondere auch A := Ω \ A, das komplementäre Ereignis zu A, gebildet werden. Ferner

heißen zwei Ereignisse A und B disjunkt (oder unvereinbar), wenn sie als Mengen disjunkt

sind, d.h. wenn gilt A ∩ B = ∅ .

Wir greifen nochmals auf das einfache Zufallsexperiment „Werfen eines Würfels“ zurück und

stellen uns nun die Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein bestimmtes

Ereignis A, z.B. eine gerade Augenzahl auftritt? Dazu betrachten wir unter allen möglichen

Ausgängen des Experiments diejenigen, bei denen das Ereignis A eintritt. Je größer die

Anzahl dieser für A günstigen Fälle ist, desto wahrscheinlicher wird A eintreten. Es ist daher

17

naheliegend, den Anteil der für A günstigen Ausgänge an allen insgesamt möglichen

Ausgängen des Zufallsexperiments als die Wahrscheinlichkeit P(A) des Ereignisses A zu

bezeichnen. Die sogenannte klassische Definition der Wahrscheinlichkeit P(A) eines

Ereignisses A für ein Zufallsexperiment mit endlich vielen gleichwahrscheinlichen Ausgängen lautet also

P(A) =

Anzahl der für A günstigen Ausgänge

.

Anzahl der insgesamt möglichen Ausgänge

Aus dieser Definition folgt übrigens sofort, dass stets 0 ≤ P(A) ≤ 1 gilt. Insbesondere ist

P(∅) = 0 und P(Ω) = 1. Die Antwort auf die vorhin gestellte Frage nach der Wahrscheinlichkeit dafür, dass beim Ausspielen eines Würfels eine gerade Augenzahl auftritt, ist

nun leicht zu finden: Von den sechs möglichen Augenzahlen sind drei, nämlich eben die

geraden Zahlen, für das betrachtete Ereignis A günstig, d.h. P(A) = 3/6 = 1/2.

Diese „klassische“ Einführung der Wahrscheinlichkeit funktioniert aber nur dann, wenn ein

sog. Laplace-Experiment vorliegt, bei dem es nur endlich viele mögliche Versuchsausgänge

gibt, welche alle gleich wahrscheinlich sind. (Erfüllt ein Würfel oder eine Münze beim

Werfen diese Bedingung, so spricht man auch von einem Laplace-Würfel bzw. einer

Laplace-Münze.) Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so wäre es naheliegend, die

Wahrscheinlichkeit P(A) eines Ereignisses so festlegt, dass man den Versuch n-mal

durchführt und die Folge der relative Häufigkeiten h n (A) , n=1,2,… für das Auftreten von A

betrachtet. Es scheint dann so zu sein, als ob diese Folge einem festem Wert zustreben würde,

sodass eine naheliegende Definition

P(A) = lim h n (A)

n →∞

wäre. Nimmt man etwa einen Laplace-Würfel und für A wie oben das Ereignis eine gerade

Augenzahl zu werfen, so erhält in einem simulierten Experiment mit Derive die Graphik für

die relativen Häufigkeiten, welche tatsächlich dem Wert 1/2 (dargestellt durch die Gerade)

zuzustreben scheint.

Allerdings ist diese Definition der Wahrscheinlichkeit P(A) (obwohl sie immer wieder auch in

neueren Lehrbüchern auftaucht!) in dieser Form nicht statthaft, da es z.B. in unserem Beispiel

immer wieder mal Wurfsequenzen geben wird, wo die relative Häufigkeit h n (A) auch für

noch so großes n eben nicht in einer vorgegeben ε − Umgebung von 1/2 liegt, wie dies nach

Definition des Grenzwertes der Fall sein müßte. Wir werden jedoch später zeigen, dass die

Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, mit wachsendem n gegen 0 geht. Für diese abgeschwächte Form der Konvergenz sagt man auch, h n (A) konvergiert fast sicher gegen die

theoretische Wahrscheinlichkeit P(A), in unserem Beispiel 1/2. Diese Aussage nennt man

auch das Gesetz der großen Zahlen.

18

Heute ist es allerdings üblich den Begriff der Wahrscheinlichkeit rein axiomatisch

einzuführen. Dazu verknüpft man mit jedem Versuch eine sogenannte Ereignisalgebra (oder

σ -Algebra) A, welche auf jeden Fall die in Hinblick auf den Versuch (mit dem

Ereignisraum Ω ) interessanten Ereignisse enthalten sollte und darüberhinaus nachfolgende

Eigenschaften besitzt:

Def. 1.1: Für einen vorgegeben Ereignisraum Ω heißt eine Menge A von Teilmengen von Ω

eine Ereignisalgebra über Ω , wenn sie folgende Eigenschaften besitzt:

E1. Ω ∈ A.

E2. Aus A ∈ A folgt auch A ∈ A.

E3. Aus A1 , A 2 ,... ∈ A folgt auch

∞

7A

i

∈ A.

i =1

Aus dieser Definition ergeben sich sofort zwei weitere wichtige Eigenschaften, nämlich:

•

Wegen E1 und E2 gilt auch ∅ = Ω ∈ A.

•

Wegen E2 und E3, sowie

∞

∞

1A = 7A

i

i =1

i

∈ A.

i =1

gilt auch die zu E3 bez. ∩ symmetrische Bedingung.

Nach obiger Definition ist also insbesondere die Potenzmenge P( Ω ) stets eine Ereignisalgebra über Ω und insbesondere dann, wenn Ω endlich ist, werden wir in der Regel diese

zugrunde legen.

Nun aber zur angekündigten axiomatischen Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

nach Kolmogorov:

Def. 1.2: Sei A eine Ereignisalgebra über Ω . Eine Abbildung P: A → R heißt dann ein

Wahrscheinlichkeitsmaß auf A, wenn sie die folgende Bedingungen erfüllt:

W1. 0 ≤ P(A) ≤ 1 .

W2. P( Ω )=1.

W3. Sind A1 , A 2 ,... ∈ A paarweise disjunkte Ereignisse, so gilt

∞

∞

i =1

i =1

P(7 A i ) = å P(A i )

Für ein Ereignis A ∈ A heißt P(A) die Wahrscheinlichkeit von A und das Tripel (Ω, A, P)

wird ein Wahrscheinlichkeitsraum genannt.

Wiederum lassen sich aus obigen Eigenschaften sofort einige einfache Folgerungen ableiten,

die wir im folgenden zusammenfassen in

Folgerung 1.3: Sei (Ω, A, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum. Für beliebige Ereignisse A,B,

A1 , A 2 ,.. gilt dann:

1. P( ∅) = 0 .

2. P( A) = 1 − P(A).

3. Wenn A ⊆ B , so folgt P(A) ≤ P(B).

19

4. Speziell für endlich viele Ereignisse A1 , A 2 ,... , A n , welche paarweise disjunkt sind,

erhält man aus W3 (indem man dort A n +1 = A n + 2 = ... = ∅ setzt und P( ∅) = 0

verwendet) zunächst den wichtigen Spezialfall

n

n

i =1

i =1

P(7 A i ) = å P(A i )

5. Setzt man in 4. die Ereignisse A1 , A 2 ,... , A n nicht mehr notwendigerweise als disjunkt

voraus, so ist in Analogie zum Inklusions-Exklusions-Prinzip der Kombinatorik die

folgende allgemeinere Formel anzuwenden:

n

n

i =1

i =1

P(7 A i ) = å P(A i ) −

å P(A

1≤i < j≤ n

i

∩ A j) +

å P(A

1≤i < j< k ≤ n

i

∩ A j ∩ A k ) + ...

... + (−1) n P(A1 ∩ A 2 ∩ ...A n )

In vielen Fällen wird die Wahrscheinlichkeit P(A) für das Eintreten eines Ereignisses A

dadurch verändert, dass ein anderes Ereignis B bereits eingetreten ist. Diese neue

Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A wird dann die durch B bedingte Wahrscheinlichkeit von A genannt und mit P(A B) bezeichnet. Ist P(B)=0, so gilt dann klarerweise auch

P(A B) =0, für P(B) ≠ 0 dagegen ergibt sich ihr Wert aus der Formel

P(A B) =

P(A ∩ B)

P(B)

Ist dabei P(A B) =P(A) bzw. gleichwertig dazu

P(A ∩ B) = P(A)P(B)

so heißen die Ereignisse A und B unabhängig. Wegen der Symmetrie der letzten Bedingung

in A und B ist dies im Falle P(A) ≠ 0 auch gleichwertig zu P(B A) =P(B). Daraus ergibt sich

insbesondere auch die allgemeine Formel

P(A ∩ B) = P(A)P(B A) = P(B)P(A B)

die nun auch gilt, wenn A und B nicht unabhängig sind.

Beispiel 1.4: Für eine Familie mit 2 Kindern sei Ω ={JJ,JM,MJ,MM} die Menge aller möglichen Geschlechtskombinationen der Kinder (J=Junge, M=Mädchen, nach Geburtsdatum

geordnet). Wir betrachten nun die Ereignisse

A={MM}, d.h. die zwei Kinder sind beide Mädchen,

B1 ={JM,MJ,MM}, d.h. mindestens eines der beiden Kinder ist ein Mädchen,

B 2 ={MJ,MM}, d.h. das ältere Kind ist ein Mädchen.

Setzt man in leicht vereinfachter Form voraus, dass hier alle Elementareignisse gleich wahrscheinlich sind, so gilt dann offenbar P(A)=1/4. Mit der Zusatzinformation, dass B1 bzw. B 2

zutrifft, erhöht sich jedoch die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A erwartungsgemäß,

und zwar unter Benutzung von P( B1 )=3/4 , P( B 2 )=1/2 und P(A ∩ B1 ) = P(A ∩ B 2 ) =

=P(A)=1/4 zu

P(A B1 ) = P(A ∩ B1 ) / P(B1 ) = 1 / 3 bzw. P(A B 2 ) = P(A ∩ B 2 ) / P(B 2 ) = 1 / 2

20

In der Praxis hat man zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeit von P(A) sehr oft eine

Fallunterscheidung durchzuführen, welche einer disjunkten Zerlegung Ω = B1 ∪ B 2 ∪ ... ∪ B n

des Ereignisraums Ω entspricht. Da dann A= (A ∩ B1 ) ∪ (A ∩ B 2 ) ∪ ... ∪ (A ∩ B n ) ebenfalls

eine disjunkte Zerlegung von A darstellt, können wir 1.3(4) anwenden und erhalten

n

n

i =1

i =1

P ( A ) = å P ( A ∩ B i ) = å P ( B i ) P( A B i )

was auch der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit genannt wird.

Beispiel 1.5: Zwei gleich starke Spieler S1 und S 2 vereinbaren, dass derjenige den gesamten

Einsatz erhalten soll, welcher zuerst 3 Runden bei einem gewissen Spiel gewonnen hat. Bei

einem Spielstand von zwei Gewinnen für S1 und einem Gewinn für S 2 muss aber das Spiel

auf Grund „höherer Gewalt“ abgebrochen werden. Wie ist der Einsatz gerecht zu verteilen?

Man benötigt dazu die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A, dass S1 nach einer Fortsetzung

des Spiels gewonnen hätte. Um diese leichter berechnen zu können, betrachten wir auch die

Ereignisse B1 und B 2 , dass der erste Spieler die erste Folgepartie gewonnen bzw. verloren

hätte, von denen genau eines hätte eintreten müssen, sodass wir also den Satz von der totalen

Wahrscheinlichkeit anwenden können:

P(A) = P(B1 )P(A B1 ) + P(B 2 )P(A B 2 ) =

1

1 1 3

⋅1 + ⋅ =

2

2 2 4

Da die Gesamtgewinnchance für S 2 komplementär zu der von S1 , d.h. also 1/4 ist, wäre

somit der Einsatz im Verhältnis 3:1 zwischen S1 und S 2 aufzuteilen. (Aus Fragestellungen

dieser Art hat sich übrigens historisch gesehen die Wahrscheinlichkeitsrechnung entwickelt!)

Ein einfache Folgerung aus dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit und der Definition

der bedingten Wahrscheinlichkeiten ist der

Satz 1.6 (Bayes): Ist Ω = B1 ∪ B 2 ∪ ... ∪ B n eine disjunkte Zerlegung von Ω und A ein

beliebiges Ereignis, so gilt

P(B k A) =

P(B k )P(A B k )

P(A)

=

P( B k ) P ( A B k )

n

å P( B ) P( A B )

i =1

i

, k=1,2,..,n

i

Von der Aufgabenstellung her kann dabei die Ereignisse B1 , B 2 ,.., B n oft als mögliche

Ursachen für das Ereignis A deuten. Ist nun das Ereignis A tatsächlich eingetreten, so läßt

dies dann Rückschlüsse auf die möglichen Ursachen zu, indem deren a priori-Wahrscheinlichkeiten P(B k ) sich damit gewissermaßen a posteriori (nämlich durch das Eintreten von A)

zu P(B k A) ändern, k=1,2,..,n.

Beispiel 1.7: In einem Betrieb werden täglich 1000 Stück eines bestimmten Produkts auf 3

Maschinen M1 , M 2 und M 3 hergestellt, genauer 100 Stück auf M1 (mit 5% Ausschußanteil),

400 Stück auf M 2 (mit 4% Ausschußanteil) und 500 Stück auf M 3 (mit 2% Ausschußanteil).

Sei A das Ereignis, dass ein fehlerhaftes Stück produziert wurde und Bi das Ereignis, dass

ein beliebig ausgewähltes Stück von der Maschine M i , i=1,2,3,, stammt. Unter der Annahme,

dass ein produziertes Stück fehlerhaft ist, wie groß ist ist dann nachträglich die

Wahrscheinlichkeit, dass es von einer der Maschinen M i , i=1,2,3, stammt?

21

Zur Beantwortung dieser Frage bestimmen wir zunächst P(A) nach dem Satz von der totalen

Wahrscheinlichkeit wie folgt:

3

P(A)= å P(Bi )P(A B i ) = 0.1* 0.05 + 0.4 * 0.04 + 0.5 * 0.02 = 0.031

i =1

Damit ergeben sich dann die gesuchtgen a posteriori-Wahrscheinlichkeiten zu:

P(B1 A) =

P(B1 )P(A B1 )

P(B 2 A) =

P(B 2 )P(A B 2 )

P(B3 A) =

P ( B 3 ) P( A B 3 )

P(A)

=

0.1* 0.05

= 0.16

0.031

=

0.4 * 0.04

= 0.52

0.031

=

0.5 * 0.02

= 0.32

0.031

P( A )

P(A)

Wie nicht anders zu erwarten, haben sich diese Wahrscheinlichkeiten für Maschinen wie

M1 und M 2 mit einem relativ hohen Ausschußanteil gegenüber den a priori Wahrscheinlichkeiten erhöht (von 10% auf 16% für M1 bzw. von 40% auf 52% für M 2 ), dagegen ist die

Wahrscheinlichkeit für Maschine M 3 als mögliche „Ursache“ für den Fehler von 50% auf

32% zurückgegangen.

2. Zufallsvariable und allgemeine Eigenschaften

Für einen festgewählten Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P) ist eine Zufallsvariable X eine

Funktion von Ω in die Menge R der reellen Zahlen mit der Eigenschaft, dass für jedes reelle

Intervall I (egal ob offen, einseitig offen oder geschlossen, insbesondere auch einpunktig,

sowie mit ∞ als linker und/oder rechter Grenze) die Urbildmenge

X −1 (I) := {ω ∈ Ω X(ω) ∈ I}

stets in A liegt. Insbesondere ist also das Wahrscheinlichkeitsmaß P für diese Mengen stets

definiert.

Jeder Wert x ∈ R, der als Bild eines ω ∈ Ω unter X auftreten kann heißt dabei ein Wert (oder

eine Realisation) von X. Ähnlich wie bei Merkmalen unterscheiden wir dabei wieder

diskrete und stetige Zufallsvariable, je nachdem, ob die Menge aller Werte von X endlich

oder abzählbar unendlich ist bzw. ob sie sogar jeden beliebigen Zahlenwert für ein reelles

Intervall annehmen kann.

Wir betrachten zunächst eine diskrete Zufallsvariable X mit den Werten x1 , x 2 ,... Als

Wahrscheinlichkeit p j , mit X den Wert x j annimmt erhalten wir dann

p j = P(X = x j ) = P({ω ∈ Ω X(ω) = x j }) , j=1,2,…

Die Wahrscheinlichkeitsfunktion f(x): R → R ist dann definiert durch

ìp für x = x j

f (x) = í j

î 0 sonst

Die Funktion F : R → [0,1] , welche definiert ist durch

F( x ) := P(X ≤ x ) = å p j

xi ≤x

22

heißt dann Verteilungsfunktion von X. Mit ihrer Hilfe kann man auch leicht die

Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen, dass X nur Werte in dem halboffenen Intervall (a,b] annimmt, nämlich

P(a < X ≤ b) = P(X ≤ b) − P(X ≤ a ) = F(b) − F(a )

Diese gleiche Beziehung gilt auch für stetige Zufallsvariable X, wenn auch man für sie völlig

analog durch F(x):= P(X ≤ x ) eine Verteilungsfunktion einführt. Um allerdings eine zur

obigen Summendarstellung analoge Darstellung von F(x) zu gewinnen, benötigen wir

folgende

Def. 2.1: Eine Funktion f: R → R heißt eine Dichtefunktion (oder Wahrscheinlichkeitsdichte), wenn sie folgende drei Bedingungen erfüllt:

1. f ( x ) ≥ 0 für alle x ∈ R.

2. f ist stetig mit höchstens endlich vielen Ausnahmen.

∞

3.

ò f (x )dx = 1 .

−∞

Eine Zufallsvariable X heißt dann stetig verteilt mit der Dichte f(x), wenn f(x):=F’(x) eine

Dichtefunktion ist. Insbesondere gilt dann also tatsächlich

x

F( x ) = ò f ( t )dt

−∞

sowie

b

P(a < X ≤ b) = F(b) − F(a ) = ò f ( x )dx

a

Bei stetigen Zufallsvariablen ist es dabei übrigens völlig unerheblich, ob die Grenzen eines

Intervalls miteingeschlossen werden oder nicht, denn es ist z.B.

P (a ≤ x ≤ b ) = P (a < x ≤ b ) = P ( a ≤ x < b ) = P (a < x < b )

Wir haben bereits jetzt viele Entsprechungen von Begriffen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

zu Begriffen der Deskriptiven Statistik aufgezeigt, wie z.B.

Merkmal ↔ Zufallsvariable,

relative Häufigkeiten h i ↔ Wahrscheinlichkeiten p i ,

Häufigkeitsfunktion ↔ Wahrscheinlichkeitsfunktion

Empirische Dichtefunktion ↔ Dichtefunktion

Empirische Verteilungsfunktion ↔ Verteilungsfunktion

23

Diese Analogien setzen sich auch fort, was die Lage- und Streuungsmaße betrifft, wie wir

gleich sehen werden.

Was den Mittelwert x betrifft, so entspricht ihm dabei der sog. Erwartungswert µ oder

auch E(X) der Zufallsvariable X. Er ist definiert durch

ì å p j x j , falls X diskret

ïï j

µ = E(X) := í ∞

ï ò xf ( x )dx , falls X stetig

ïî−∞

Hierbei verlangt man sogar die Konvergenz von

åp

∞

j

x j bzw.

ò x f ( x)dx ,

−∞

j

um nicht nur die Existenz dieser Erwartungswerte sicherzustellen, sondern auch gleich jede

Abhängigkeit von der Reihenfolge der Aufsummierung auszuschließen.

Für eine diskrete Zufallsvariable X ist gelegentlich folgende (zuerst vielleicht etwas merkwürdig anmutende) Art der Berechnung von E(X) nützlich:

Satz 2.2: Ist X eine diskrete Zufallsvariable, deren Werte alle in N ={0,1,2,…} liegen, so gilt

∞

E(X) = å P(X ≥ j)

j=1

Beispiel 2.3: Aus einer Urne mit n Kugeln werden solange Kugeln mit Zurücklegen gezogen,

bis eine kommt, welche schon einmal da war. Es sei X jeweils die Anzahl der bis dahin

gezogenen Kugeln, ohne die letzte, die schon da war. Es gilt dann offensichtlich

1

2

j −1

)

P(X ≥ j) = (1 − )(1 − )...(1 −

n

n

n

wobei gilt P(X ≥ j) = 0 für j>n. Mit Hilfe von 2.2 folgt daher daraus

n

E(X)=

1

2

å (1 − n )(1 − n )...(1 −

j=1

j −1

)

n

Für große n kann aus obiger Formel noch eine interessante Näherung herleiten, indem man

k

k

1 − ≈ exp(− )

n

n

benützt, wobei exp(x)= e x ist. Es gilt dann nämlich

∞

j−1

n j−1

∞

∞

k

k

( j − 1) j

x2

πn

E(X) = å∏ (1 − ) ≈ å exp(−å ) = å exp(−

) ≈ ò exp(− )dx =

n

2n

2n

2

j=1 k =1

j=0

k =1 n

j= 0

0

Bereits für n=100 ergibt sich so der recht brauchbare Näherungswert 50π ≈ 12.53, der von

dem Wert 12.21, welcher mit der exakten Formel gewonnen wurde, nur um 2.6% abweicht.

Häufig benötigt man nicht den Erwartungswert von X selbst, sondern den der Zufallsvariablen

Y=g(X), wobei g(x) eine stetige reelle Funktion ist. Es gilt dann

24

ì å g( x j )p j

ïï j

E(g (X)) = í ∞

ï ò g ( x )f ( x )dx

îï−∞

Indem man hier z.B. für g(x) die lineare Funktion g(x)=ax+b nimmt, erhält man nach leichter

Rechnung die wichtige Beziehung

E(aX+b)=aE(X)+b

Allgemeiner gilt für jede Linearkombination a 1X1 + a 2 X 2 + ... + a n X n von irgendwelchen Zufallsvariablen X1 , X 2 ,.., X n mit reellen Zahlen a 1 , a 2 ,..., a n , dass

E(a 1X1 + a 2 X 2 + ... + a n X n ) = a 1E(X1 ) + a 2 E(X 2 ) + ... + a n E(X n )

d.h. E ist ein sog. linearer Operator.

Wie schaut es diesbezüglich mit dem Produkt von zwei Zufallsvariablen X und Y aus? Um

diese Frage beantworten zu können, benötigen wir folgende

Def. und Satz 2.4: Zwei Zufallsvariable X und Y heißen unabhängig, wenn die Ereignisse

X ≤ x und Y ≤ y für beliebige Zahlen x,y ∈ R unabhängig sind, d.h. wenn gilt

P((X ≤ x , Y ≤ y)) = P(X ≤ x )P(Y ≤ y)

Im Falle von diskreten Zufallsvariablen X und Y ist dies dabei gleichwertig mit der einfacheren Bedingung, dass

P((X = x i , Y = y j )) = P(X = x i )P(Y = y j )

für alle x i im Wertebereich von X und alle y j im Wertebereich von Y.

Tatsächlich kann man unter dieser Voraussetzung dann einen ähnlichen Satz wie

E(X+Y)=E(X)+E(Y) auch für das Produkt X ⋅ Y beweisen, d.h. sind X und Y unabhängige

Zufallsvariable, so gilt auch

E(X ⋅ Y) = E(X) ⋅ E(Y)

Was die Analoga zu den anderen Lagemaßen aus der deskriptiven Statistik betrifft, wie

Median und Modus, sowie auch α -Quantile, so genügt für erste die Bemerkung, dass diese

in genau der gleichen Weise berechnet wie dort, indem man nur statt mit relativen

Häufigkeiten mit Wahrscheinlichkeiten rechnet und statt mit empirischen Dichte- und

Verteilungsfunktionen nun mit den „echten“ durch die Theorie vorgegebenen. Wir werden

dazu später in der induktiven Statistik noch viele Beispiele rechnen.

Aufbauend auf dem Begriff des Erwarungswertes und seinen Eigenschaften fällt es auch nicht

schwer einen zum Begriff der empirischen Varianz für Stichproben analogen Begriff für eine

Zufallsvariable X einzuführen. Wir definieren die Varianz V(X) von X mittels

V(X)= E((X − µ) 2 )

Da V(X) niemals negativ ist, können wir auch σ := V(X) bilden, die sog. Standardabweichung von X. Es gilt somit

25

ì å ( x j − µ) 2 p j , falls X diskret

ïï j

V(X) = σ 2 = í ∞

2

ï ò (x - µ) f ( x )dx , falls X stetig

îï-∞

Für die praktische Berechnung der Varianz V(X) macht man oft Gebrauch von der mit Hilfe

der Linearität des Erwartungswertes einfach zu beweisenden Gleichheit

E((X − µ) 2 ) = E(X 2 ) − µ 2

Ferner hat auch Kovarianz s XY in der deskriptiven Statistik eine Entsprechung in der

Kovarianz Cov(X,Y), welche definiert ist durch

Cov(X,Y)= E((X − µ X )(Y − µ Y ))

und für welche wieder die Gleichung

Cov(X,Y)=E(XY) − µ X µ Y

eine im allgemeinen einfachere Berechnungsmöglichkeit darstellt. Aus ihr kann man insbesondere sofort ersehen, dass für unabhängige Zufallsvariable X und Y, für welche ja

E(XY) = E(X)E(Y) = µ X µ Y

gilt, Cov(X,Y)=0 ist. Auf Grund der leicht zu beweisenden Beziehung

V(X+Y)=V(X)+V(Y)+2Cov(X,Y)

hat dies die wichtige Konsequenz, dass für unabhängige Zufallsvariable X und Y also

V(X+Y)=V(X)+V(Y)

gilt. Allgemeiner gilt für n paarweise unabhängige Zufallsvariable X1 , X 2 ,.., X n (für die also

dann Cov(X i , X j ) = 0 für i ≠ j ist) und beliebige a 1 , a 2 ,.., a n ∈ R, dass

V(a 1X1 + a 2 X 2 + ... + a n X n ) = a 12 V(X1 ) + a 22 V(X 2 ) + ... + a 2n V(X n )

Besonders hervorgehoben sei dabei wieder der nachfolgende Spezialfall

V(aX+b)= a 2 V(X)

d.h. die Varianz ist im Gegensatz zurm Erwartungswert gegenüber einer beliebigen

Translation mit b ∈ R invariant, dagegen wirkt sich die Multiplikation von X mit a ∈ R so

aus, dass V(X) mit a 2 multipliziert wird!

Als einfache Folgerung aus obigem ergibt sich insbesondere, dass die Variable

Z :=

X −µ

σ

die man aus X durch sog. Stardardisieren mit dem Erwartungswert µ und der

Standardabweichung σ von X erhält, die Eigenschaften

E(Z)=0 und V(Z)=1

besitzt. Z heißt die zu X gehörende standardisierte Variable.

Eine weitere wichtige Konsequenz aus dem oben Gesagten ist

26

Satz 2.5: Sind X1 , X 2 ,..., X n unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariable, die alle

denselben Erwartungswert µ und dieselbe Varianz σ 2 besitzen, so gilt dann für das arithmetische Mittel X = (X1 + X 2 + ... + X n ) / n , dass E( X ) = µ und V( X ) = σ 2 / n .

Wie also nicht anders zu erwarten, hat ein Stichprobenmittel denselben Erwartungswert wie

die Grundgesamtheit, jedoch ist die Varianz erheblich kleiner, genauer um den Faktor 1/n.

Wir sind nun auch in der Lage, einen wichtigen Zusammenhang zwischen Erwartungswert

und Standardabweichung zu beweisen, nämlich

Satz 2.6: Für jede Zufallsvariable X mit Erwartungswert µ und der Standardabweichung σ

gilt die sog. Tschebyscheffsche Ungleichung

P ( x − µ > kσ ) ≤

1

für alle k>0

k2

Der Wert dieser Aussage liegt vor allem darin, dass sie unter ganz allgemeinen

Voraussetzungen gilt und damit ein wichtiges beweistechnisches Hilfsmittel darstellt. (Liegt

eine konkrete Verteilung vor, so sind oft noch viel weitergehende Aussagen möglich, wie wir

später noch sehen werden.)

Als Beispiel für die Anwendung von 2.6 wollen wir das schon früher zitierte Gesetz der

großen Zahlen beweisen, und zwar in der folgenden etwas allgemeineren Form:

Satz 2.7: Sind X1 , X 2 ,..., X n unabhängige Zufallsvariable, die wieder alle denselben Erwartungswert µ und dieselbe Varianz σ 2 besitzen sollen, so gilt für jedes ε > 0 , dass

lim P( X − µ < ε) = 1

n →∞

Man sagt dazu auch, dass X für n → ∞ fast sicher gegen µ konvergiert.

Setzt man darin speziell X i = I A , i=1,2,..,n, wobei I A die Indikatorvariable für ein Ereignis

A bedeutet, welche durch

ì1,

IA = í

î 0,

falls A zutrifft

sonst

definiert ist, so ist dann offenbar X = h n (A) , d.h. gleich der relativen Häufigkeit von A bei n

Versuchen, sowie µ =P(A), und damit ist tatsächlich die schon früher gemachte Aussage

bewiesen, dass nämlich die relativen Häufigkeiten h n (A) fast sicher gegen die Wahrscheinlichkeit P(A) konvergieren.

Als letztes wollen auch Analoga zu den Formmaßen g1 und g 2 aus der Deskriptiven Statistik

für eine Zufallsvariable X einführen. Diese sind die Schiefe

γ1 =

E((X − µ) 3 )

σ3

bzw. die Wölbung (oder Exzess bzw. Kurtosis)

γ2 =

E((X − µ) 4 )

−3

σ4

Inhaltlich gesehen haben sie dieselbe Bedeutung wie g1 und g 2 (siehe dort), d.h. sie messen

Abweichungen von der Symmetrie bzw. von der Form der Normalverteilung.

27

3. Diskrete Verteilungen

Eines der wichtigsten Beispiele für die Verteilung einer diskreten Zufallsvariablen ist die sog.

Binomialverteilung. Wir betrachten dazu irgendein Zufallsexperiment und interessieren uns

dafür, ob ein bestimmtes Ereignis A eintritt oder nicht. Man spricht in diesem Zusammenhang

auch von einem Bernoulli-Experiment. Es wird n-mal durchgeführt und dabei die Anzahl X

des Eintretens von A registriert. In anderer Sprechweise ist also

X = X1 + X 2 + ... + X n mit X i = I A , i=1,2,..,n,

wobei die Zufallsvariablen X i unabhängig voneinander sind. Die Wahrscheinlichkeit für ein

k-maliges Eintreten des Ereignisses A ist dann gegeben durch

ìæ n ö k

ïçç ÷÷ p (1 − p) n − k für k = 0,1,..., n

f (k ) = íè k ø

ï

0

sonst

î

Eine Zufallsvariable X mit einer solchen Wahrscheinlichkeitsfunktion heißt binomialverteilt

mit den Parametern n und p. Für die Werte f(k) gilt stets

n

f (k ) ≥ 0 für alle k sowie å f (k ) = 1 .

k =0

Die nachstehende Abbildung zeigt als einfaches Beispiel die Wahrscheinlichkeitsfunktion der

Binomialverteilung für n = 8 und p = 0.2, 0.5 bzw. 0.8.

Insbesondere kann man daraus ersehen, dass die Verteilung nur für p=0.5 symmetrisch,

dagegen für p<0.5 rechtsschief bzw. für p>0.5 linksschief ist.

Für eine binomialverteilte Zufallsvariable X mit den Parametern n und p gelten die Formeln

µ = E(X) = np, σ 2 = V(X) = np(1 − p) .

28

Dies kann man entweder direkt aus der Definition von E(X) bzw. V(X) ableiten, oder auch als

einfache Folgerung aus obiger Summendarstellung von X erhalten unter Beachtung von

E(I A ) = p bzw. V(I A ) = p(1 − p)

sowie der Linearität von E(X) bzw. V(X) unter den gegebenen Voraussetzungen. Dieser

wichtige Spezialfall n=1 der Binomialverteilung, wo also dann X = I A ist, wird in der

Literatur auch oft Bernoulliverteilung für das Ereignis A genannt.

Beispiel 3.1: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei dreimaligem Ausspielen eines Würfels

mindestens einmal einen Sechser zu würfeln? Die Anzahl X der Sechser unter drei Würfen ist

eine binomialverteilte Zufallsvariable mit den Parametern n = 3 und p = 1/6. Demnach

beträgt die gesuchte Wahrscheinlichkeit P(X ≥ 1) = f(1) + f(2) + f(3) oder einfacher

0

3

æ 3ö æ 1 ö æ 5 ö

P(X ≥ 1) = 1 − f (0) = 1 − çç ÷÷ ç ÷ ç ÷ = 0.4213 ≈ 42% .

è0ø è 6 ø è 6 ø

Damit beträgt der Erwartungswert für die Anzahl der Sechser in drei Würfen

1

µ = 3 = 0 .5

6

und die Standardabweichung

15

σ= 3

= 0.645 .

66

Die Binomialverteilung tritt auch in natürlicher Weise auf beim n-maliges Ziehen mit

Zurücklegen aus einer Urne mit weißen und schwarzen Kugeln, wobei der Anteil der weißen

Kugeln in der Urne p sei, wenn wir die Wahrscheinlichkeit betrachten, dass genau k weiße

Kugeln gezogen werden. Hier sind die einzelnen Ziehungen klar voneinander unabhängig und

alle haben dieselbe Erfolgswahrscheinlichkeit p. Dies ist jedoch nicht mehr der Fall, wenn wir

Ziehungen ohne Zurücklegen durchführen.

Genauer gilt folgendes: Sind in der Urne insgesamt N Kugeln und davon M weiß, so ist die

Wahrscheinlichkeit, nach n-maligem Ziehen ohne Zurücklegen genau k weiße Kugeln zu

erhalten gegeben durch

ì æ M öæ N − M ö

÷÷

ï çç ÷÷çç

k

n

−

k

è

ø

è

ø , falls k = 0,1,.., M

ïï

f (k ) = í

æ Nö

çç ÷÷

ï

ènø

ï

ïî

0,

sonst

Es ist dies die Wahrscheinlichkeitsfunktion der sog. Hypergeometrischen Verteilung. Für

sie gilt

M

M

M N−n

µ = E( X ) = n

bzw. σ 2 = V(X) = n (1 − )

N

N

N N −1

Setzt man hierin p:=M/N, so werden diese Formeln zu

N−n

N −1

d.h. sie sind dann sehr ähnlich den entsprechenden Formeln für die Binomialverteilung mit

p=M/N. Bei der Varianz hat man allerdings den sog. Korrekturfaktor für endliche Grundgesamtheiten

µ = E(X) = np bzw. σ 2 = V(X) = np(1 − p)

29

N−n

N −1

zu berücksichtigen, der jedoch für großes N und im Vergleich dazu kleines n nahezu den Wert

1 hat in Übereinstimmung mit der Überlegung, dass dann der Unterschied zwischen

Ziehungen „mit Zurücklegen“ und „ohne Zurücklegen“ kaum ins Gewicht fällt.

Beispiel 3.2: Beim Lotto „6 aus 45“ ist die Wahrscheinlichkeit für genau k richtige Zahlen

mit k=0,1,…,6 nach obigem allgemein gegeben durch die Formel

æ 6 öæ 39 ö

çç ÷÷çç

÷÷

è k øè 6 − k ø

æ 45 ö

çç ÷÷

è6ø

d.h. es liegt hier eine hypergeometrische Verteilung mit den Parametern N=45 und M=6 vor.

Für eine binomialverteilte (und noch mehr für eine hypergeometrisch verteilte) Zufallsvariable X ist die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten f(k) und ihre Tabellierung aufgrund

der vielen Parameterwerte für großes n recht mühsam. Ist n sehr groß, p aber gleichzeitig nahe

bei Null, dann gilt in guter Näherung f(k) ≈ (λk/k!)e−λ mit λ = np und k = 0,1,...,n. Als

Faustregel für die Brauchbarkeit dieser Approximation gilt n ≥ 30 und p ≤ 0.1. Man

bezeichnet eine Zufallsvariable mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion

ì λk −λ

ï

f (k ) = í k! e für k = 0,1,2,...

ïî

0

sonst

als Poisson-verteilt mit dem Parameter λ. Sie wird, um es noch einmal ganz genau zu sagen,

als Grenzverteilung der Binomialverteilung erhalten, wenn p → 0 und n → ∞ geht, wobei

aber stets np=λ gilt. Auch ihren Erwartungswert und ihre Varianz, nämlich

µ = E(X) = λ und σ 2 = V(X) = λ

erhält man aus den entsprechenden Werten der Binomialverteilung, indem man dort np durch

λ und 1-p durch 1 ersetzt.

Außer als Grenzverteilung einer binomial bzw. hypergeometrisch verteilten Zufallsvariable X

spielt sie in den Anwendungen auch eine wichtige eigenständige Rolle, insbesondere bei sog.

Warteschlangenmodellen, bei denen es darum geht, die Wahrscheinlichkeit dafür zu

berechnen, dass innerhalb von x Zeiteinheiten genau k mal ein gewisses nicht allzu häufiges

Ereignis eintritt.

Beispiel 3.3: Ein Angler macht die Erfahrung, dass im Mittel 3 Fische pro Stunde anbeißen.

Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er nach einer Stunde weniger als 3 Fische

gefangen hat?

30 31 32 −3 17 −3

P(X < 3) = f (0) + f (1) + f (2) = ( + + )e = e ≈ 42.32%

2

0! 1! 2!

Eine weitere Verteilung, die in einer gewissen Beziehung zur Binomialverteilung steht ist die

sog. negative Binomialverteilung, wobei hier aber X die Anzahl der Versuche bezeichnet,

bis genau n Erfolge eingetreten sind. Speziell für n=1 wird diese Verteilung auch

geometrische Verteilung genannt. Ähnlich wie die Binomialverteilung kann man X dann

auch wieder deuten als Summe

X = X1 + X 2 + ... + X n

30

wobei die einzelnen X i , i=1,2,..,n, unabhängig und geometrisch verteilt sind. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion für diese Verteilung ist gegeben durch

ìæ k − 1ö n

÷p (1 − p) k − n für k = n, n + 1,...

ïç

f (k ) = íçè n − 1÷ø

ï

0

sonst

î

Speziell für n=1, d.h. für den allereinfachsten Fall der geometrischen Verteilung, vereinfacht

sich diese Formel zu

ìp(1 − p) k −1 für k = 1,2,...

f (k ) = í

0

sonst

î

Für diesen Spezialfall lassen sich ihr Erwartungswert und Varianz leicht bestimmen zu

µ = E( X ) =

1

1− p

bzw. σ 2 = V(X) = 2

p

p

Wegen X = X1 + X 2 + ... + X n gilt dann für den allgemeinen Fall einer negativ binomialverteilten Zufallsvariablen X, dass

µ = E(X) =

n

1− p

bzw. σ 2 = V(X) = n 2

p

p

Beispiel 3.4: Eine Blutbank benötigt Blut von 10 Personen mit Rhesusfaktor positiv. Wie groß

ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dazu mit höchstens 14 Blutspendern auskommt, wenn

p=0.85 die Wahrscheinlichkeit dafür ist, einen positiven Rhesusfaktor zu haben.

Es sei dazu X die Anzahl der Blutspender, bei der das Ziel, 10 Blutkonserven mit positiven

Rhesusfaktor zu haben, erstmals erreicht ist. Nach obigem ist dann X negativ binomialverteilt

mit p=0.85 und n=10 und es gilt

P(X ≤ 14) =

æ k − 1ö

÷÷0.8510 0.15 k −10 ≈ 95.33%

9

k =10 è

ø

14

å çç

4.Stetige Verteilungen

Wir beginnen mit der einfachsten stetigen Verteilung, der stetigen Gleichverteilung. Sie ist

das Gegenstück zur diskreten Gleichverteilung, bei der k Ereignisse A1 , A 2 ,..., A k jeweils

mit der gleichen Wahrscheinlichkeit 1/k auftreten (wie etwa beim Werfen eines Würfels, wo

k=6 ist). Im Gegensatz dazu liegen die Realisationen einer Zufallsvariablen bei einer stetigen

Gleichverteilung alle in einem Intervall [a,b] (mit endlichen Grenzen) und die Dichtefunktion

f(x) ist gegeben durch

ìï 1

für x ∈ [a, b]

f (x ) = í b − a

ïî 0

sonst

Daraus ergibt sich sofort auch die Formel für die Verteilungsfunktion F(x), nämlich

ì 0

ïx - a

F( x ) = í

ïb - a

î 1

sowie

für x < a

für a ≤ x ≤ b

für x > b

31

E(X) =

a+b

(b − a ) 2

bzw. V(X) =

2

12

Ähnlich einfach sind die Rechnungen für die sog. Exponentialverteilung, die wir daher als

nächstes besprechen wollen. Sie hat einen einzigen Parameter λ >0 und ihre Dichtefunktion

f(x) ist gegeben durch

ìλe − λx für x ≥ 0

f (x ) = í

sonst

î 0

Daraus ergeben sich nach leichter Rechnung die Verteilungsfunktion F(x) zu

für x < 0

ì0

F( x ) = í

-λx

î1 - e für x ≥ 0

sowie Erwartungswert und Varianz zu

E (X ) =

1

1

bzw. V(X) = 2

λ

λ

Die Exponentialverteilung ist in gewisser Weise das stetige Analogon zur geometrischen

Verteilung, indem sie in den Anwendungen typischerweise die Zeitdauer t angibt, bis irgendein Ereignis zum ersten Mal aufttritt, z.B. das „Ableben“ eines Bauteils in der Elektronik oder

der Zerfall eines radioaktiven Teilchens. Dabei sollte diese „Wartezeit“ unabhängig davon

sein, wie lange man vorher schon auf das Ereignis „gewartet“ hat. Ist dies nicht der Fall (weil

z.B. Abnützungserscheinungen vorliegen), so könnte man eine Modellierung mit der wesentlich komplizierteren Weibull-Verteilung mit zwei reellen Parametern α, β >0 versuchen,

deren Dichtefunktion f(x) und Verteilungsfunktion F(x) gegeben sind durch

ìαβ x β−1 exp(−αx β ) für x > 0

f (x ) = í

bzw.

sonst

î 0

ì1 − exp(−αx β ) für x > 0

F( x ) = í

sonst

î 0

Die Exponentialverteilung erhält man daraus als den Spezialfall β =1. (Erwartungswert und

Varianz lassen sich für die Weibull-Verteilung leider nicht mehr allgemein angeben.)

Beispiel 4.1: Die Lebensdauer T (in Jahren) des Kohlenstoffisotops

lungsfunktion

14

C besitzt die Vertei-

F( t ) = 1 − e −0.00012 t für t>0

und 0 sonst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es 10000 Jahre überlebt, ist dann

P(T > 10000) = 1 − F(10000) ≈ 30.12%

~

Die Halbwertszeit t0.5 , d.h. der Median der Verteilung, berechnet sich aus der Gleichung

~

F( t0.5 ) = 1 / 2

~

nach einfacher Rechnung zu t0.5 = ln 2 / 0.00012 ≈ 5776 Jahre.

Von den in der Praxis vorkommenden stetigen Verteilungen ist die sogenannte Normalverteilung mit Abstand die wichtigste. Nicht nur sind zahlreiche Größen wenigstens

annähernd normalverteilt bzw. lassen sich in normalverteilte Zufallsgrößen transformieren; es

können unter bestimmten Voraussetzungen auch verschiedene andere Verteilungen durch die

Normalverteilung angenähert werden. Diese Sonderstellung der Normalverteilung wird durch

den Zentralen Grenzwertsatz zum Ausdruck gebracht. Nach diesem ist eine Summe von n

Zufallsvariablen

32

X = X1 + ... + X n

wobei diese alle unabhängig voneinander sind und der gleichen Verteilung gehorchen, bei

großem n annähernd normalverteilt, genauer gesagt, für n → ∞ geht die Verteilungsfunktion

F(x) von X in eine Normalverteilung über. (Als typische Beispiele, wo dies zutrifft, haben wir

schon die Binomialverteilung und die negative Binomialverteilung kennengelernt, wo die

einzelnen X i alle Bernoulli- bzw. geometrisch verteilt waren.) Diese Tatsache ist auch der

Grund dafür, dass in der Praxis so oft annähernd normalverteilte Zufallsvariable beobachtet

werden, was eben meist seine Ursache in einem additiven Zusammenwirken von vielen

voneinander unabhängigen Einflüssen hat.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte einer normalverteilten Zufallsvariablen X ist durch die Formel

f (x) =

1

σ 2π

e

1 æ x −µ ö

− ç

÷

2è σ ø

2

gegeben, wobei hier die Parameter µ bzw. σ klarerweise den Mittelwert bzw. die Standardabweichung von X bedeuten. Der Verlauf von f(x) ist in folgender Abbildung für einige

Werte von µ und σ dargestellt. Besonders auffallend ist das glockenförmige Aussehen dieser

Kurven und die Symmetrie bezüglich x = µ. An den Stellen x = µ ± σ hat sie überdies

Wendepunkte.

Eine Veränderung von µ bewirkt lediglich eine Verschiebung der betrachteten Glockenkurve

längs der x-Achse. Dagegen beeinflusst der zweite Parameter σ wesentlich die Steilheit der

Kurve; je größer σ, desto kleiner ist das Maximum von f und desto flacher der Abfall nach

beiden Seiten.

Im Sonderfall µ = 0, σ = 1 spricht man von der Standardnormalverteilung. Wir wissen ja

bereits, dass wir durch Standardisieren, d.h. durch Bildung einer neuen Zufallsvariablen

Z=

X−µ

σ

33

immer zu einer Verteilung mit µ = 0, σ = 1 übergehen können. Im Fall einer Gaußschen

Normalverteilung erhält man durch Standardisieren wieder eine Normalverteilung. Dies ist

ein Spezialfall von folgendem allgemeinen

Satz 4.2 (Additivität der Normalverteilung): Sind die Zufallsvariablen X1 , X 2 ,..., X n

unabhängig und normalverteilt mit den Parametern µ i und σ i , i=1,2,..,n, so ist die

Zufallsvariable

X = a 1X1 + a 2 X 2 + ... + a n X n +b

für beliebige reelle Zahlen a i , i=1,2,…,n, und b dann ebenfalls normalverteilt und zwar mit

µ = a 1µ1 + a 2µ 2 + ... + a n µ n +b bzw. σ 2 = a 12 σ12 + a 22 σ 22 + ... + a 2n σ 2n

Insbesondere kann man daraus ersehen, dass im Spezialfall

X = X1 + X 2 + ... + X n

wobei die X i alle identisch normalverteilt sind, X nicht nur angenähert, wie dies nach dem

zentralen Grenzwertsatz bereits der Fall sein muß, sondern sogar exakt normalverteilt ist.

Für die Dichtefunktion f(x) und die Verteilungsfunktion F(x) einer standardnormalverteilten

Zufallsvariablen Z haben sich dabei die Bezeichnungen ϕ( x ) bzw. Φ( x ) eingebürgert, die

wir daher nachfolgend ebenfalls verwenden werden. Zwischen der Verteilungsfunktion F

einer normalverteilten Zufallsvariablen X mit den Parametern µ und σ und der

Verteilungsfunktion Φ der standardisierten Zufallsvariablen Z = (X − µ)/σ besteht somit der

Zusammenhang

F( x ) = Φ (

x −µ

).

σ

Damit ist es möglich, die Werte der Verteilungsfunktion einer beliebigen normalverteilten

Zufallsvariablen mit Hilfe der Tabelle für Φ(z) zu bestimmen. Für negative Argumente macht

man dabei Gebrauch von der Beziehung

Φ(−x) = 1 − Φ(x)

Beispiel 4.3: Sei X eine normalverteilte Zufallsvariable mit den Parametern µ = 15 und σ =

4. Man bestimme (a) P(X < 10), (b) P(X > 10), (c) P(16 < X < 20). Es ist unter Verwendung

der oben angeführten Formeln im Fall (a)

P(X < 10) = F(l0) = Φ(−l.25) = 1 − Φ(l.25) = 0.1056.

Die Frage (b) kann unmittelbar auf (a) zurückgeführt werden:

P(X > 10) = 1 − P(X ≤ 10) = 1 − F(l0) = 0.8944.

Schließlich ist im Fall (c)

P(16 < X < 20) = F(20) − F(l6) = Φ(1.25) − Φ(0.25) = 0.2957.

Für eine normalverteilte Zufallsvariable X mit den Parametern µ und σ gilt näherungsweise

P(µ − σ < X < µ + σ) = 68%

P(µ − 2σ < X < µ + 2σ) = 95.5% .

P(µ − 3σ < X < µ + 3σ) = 99.7%

34

Dieses Ergebnis lässt sich folgendermaßen interpretieren: Bei genügend großer Anzahl von

Beobachtungswerten einer normalverteilten Größe liegen ca. 2/3 aller Werte innerhalb der

einfachen, ca. 95% innerhalb der zweifachen und 99.7% innerhalb der dreifachen Standardabweichung um den Mittelwert herum. Praktisch liegen also fast alle Beobachtungswerte

einer normalverteilten Zufallsvariablen innerhalb der 3σ-Grenzen (Drei-Sigma-Regel).

Wir haben unter bestimmten Voraussetzungen die Binomialverteilung bereits durch die

Poisson-Verteilung angenähert. Für n ≥ 30 und 0.1 ≤ p ≤ 0.9 kann die Binomialverteilung

aber auch in guter Näherung durch die Normalverteilung mit µ = np und σ2 = np(1−p)

approximiert werden. Bei Ausnutzung dieser Tatsache sollte man aber daran denken, dass

durch den Übergang von der diskreten Verteilung mit ganzzahligen Werten k zu einer stetigen

Verteilung, wie der Normalverteilung, nun die Zahl k in gewisser Weise das ganze Intervall

(k-1/2,k+1/2] repräsentieren muss, d.h. man sollte die Näherung

P (a < X ≤ b ) ≈ Φ (

b + 1 / 2 − np

a − 1 / 2 − np

) − Φ(

)

np(1 − p)

np(1 − p)

verwenden, wobei hier a und b vor dem Einsetzen mittels der sog. Stetigkeitskorrektur 1/2

nach unten bzw. oben modifiziert wurden. Die theoretische Grundlage zu obiger Näherung,

welche nach einer alten Faustregel für np(1-p) > 9 recht gut funktioniert, ist in der Literatur

auch als Grenzwertsatz von De Moivre und Laplace bekannt, der eigentlich, wie wir

gesehen haben, nur einen Spezialfall des Zentralen Grenzwertsatzes darstellt.

Außer den bisher genannten stetigen Verteilungen gibt es noch eine Reihe von sehr wichtigen

sog. Prüfverteilungen, vor allem die χ 2 -, t- und F-Verteilung, von denen in der Induktiven

Statistik im Zuge von Testverfahren vor allem spezielle Quantile benötigt werden. Da die

Formeln für ihre Dichten und Verteilungsfunktionen sehr kompliziert sind, verzichten wir hier

auf ihre explizite Anführung. Des weiteren werden die Sätze, die ihre eigentliche Bedeutung

erhellen, im nächsten Kapitel im geeigneten Kontext angeführt.