Differenzielle Behandlung von Persönlichkeitsstörungen und neur

Werbung

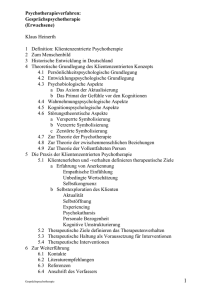

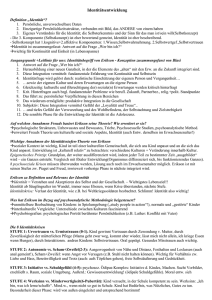

Symptomspezifität und Interventionshomogenität Klaus Heinerth Der politische Kampf der Gesprächspsychotherapie um die rechtliche Anerkennung als wissenschaftlich bei einer bereits vorhandenen internationalen wissenschaftlichen Anerkennung gründet auf dem Missverstehen der Vertreter anderer theoretischer Anschauungen, die störungsorientiert denken. Uns Gesprächspsychotherapeuten fällt es daher schwer, die Denkmodelle dieser Vertreter zu bedienen. Nach deren Vorstellungen sollen wir nach ihrem Verständnis störungsspezifisch die Wirksamkeit unsere Arbeit beweisen, obgleich wir nicht symptomorientiert, sondern ganzheitlich, eher systemisch, und prozessorientiert denken und arbeiten. So ist es zu verstehen, dass wir eine Unzahl erfolgreicher empirischer Untersuchungen vorweisen können, aber dies nicht differenziert nach Störungsbildern. Wir fokussieren auf die Not des Klienten (auf seine Inkongruenz zwischen Selbst und Erfahrung), nicht auf die weitgehend zufällig produzierten Symptome, die alle (alle!) Lösungsversuche des Klienten sind, deshalb häufig gewechselt und ausprobiert werden können und auch Moden unterliegen (typisch für Hysterie und Multiple Persönlichkeiten). Unser eigene Anschauung wird bestärkt durch 1. die weit verbreitete Komorbidität bei allen Störungen, 2. einer sehr hohen Interkorrelation aller Symptome, sowie 3. durch die Beobachtung, dass viele Klienten im Laufe der Zeit sehr viele und auch widersprüchliche Diagnosen erhalten. (Ich habe noch das Gelächter einer Klientin im Ohr, die sich darüber belustigte, dass sie im Laufe ihrer diversen Klinikaufenthalte und Therapeutenkontakte fast alle möglichen Diagnosen erhalten habe.) Im Folgenden soll diesen eher formalen Gesichtpunkten ein inhaltlicher, theoretisch begründeter Ansatz unterlegt werden. Es wird ein Modell vorgestellt, dass die Verwandtschaft aller Symptome aufweist, die in einer einheitlichen Ursache begründet sind, nämlich in der Not des Klienten aufgrund einer Inkongruenz zwischen Selbst und Erfahrung. So wird plausibel, dass Gesprächspsychotherapeuten zu recht nur auf Eins setzen, um diese Inkongruenz zu behandeln, nämlich auf die Beziehung zwischen dem Klienten und seinem Psychoherapeuten. Diese Beziehung von Person zu Person ist beschrieben durch wenige Bedingungen, von denen die Therapeutenmerkmale einfühlendes Verstehen, unbedingte Wertschätzung für den Klienten und eigene Selbstkongruenz notwendig und hinreichend sind (Die notwendigen Klientenmerkmale Kontaktfähigkeit, Leiden unter 68614623 1 Inkongruenz und mindestens minimale Wahrnehmung des Beziehungsangebots können hier außer Betracht bleiben). Die genannten Therapeutenmerkmale sind theoretisch unangefochten, auch wenn sie durch andere Merkmale spezifiziert werden können: Strukturgebung, Konfrontation, Selbsteinbringung, Focusing, Integration erlebensaktivierender Interventionen wie Körperkontakt oder anderer archaischer Interventionen. Alle diese zusätzlichen Merkmale sind effektiv, aber nur dann, wenn sie auf dem Hintergrund der genannten Therapeutenmerkmale realisiert werden. Sie laufen sonst Gefahr schädlich zu sein, indem sie eine Retraumatisierung ermöglichen. So genügt es hier, wie in der klientenzentrierten Theorienbildung üblich, sich auf die notwenigen und hinreichenden Therapeutenmerkmale zu beschränken, zudem auch die genannten zusätzlichen Interventionsstrategien nicht störungsspezifisch klassifiziert werden können. Wie aber lässt sich nun erklären, dass Menschen spezifische, sehr unterschiedliche Störungsmuster entwickeln und dass trotzdem ein einheitliches homogenes therapeutisches Verhalten theoretisch gerechtfertigt und praktisch bestätigt wird. Diese Homogenität der Intervention ist in der klientenzentrierten Entwicklungspsychologie begründet: Da das Selbstkonzept über eine Beziehung mit den Bindungspersonen aufgebaut wird, ist es auch durch diese Beziehung gefährdet, und zwar durch eine fehlerhafte und/oder durch eine mangelnde. Die so in einer Beziehung erworbene Störung des Selbstkonzepts kann deswegen auch nur in einer Beziehung verändert werden. Eine solche heilende Beziehung ist durch die oben genannten Merkmale gekennzeichnet, und es sind dieselben, die auch in der kindlichen Entwicklung notwendig sind resp. gewesen wären. Die Unabhängigkeit der Intervention von der Art der je verschiedenen Symptomatik lässt sich stresstheoretisch auf soziobiologischer Grundlage erklären. Kasten 1 „Spezifität von Symptomen und Homogenität der Intervention“ soll diesen Gedankengang veranschaulichen. Das Schema zeigt den Verlauf inkongruenten Erlebens, nachdem nun das Unglück geschehen und die Aktualisierungstendenz gespalten ist. Eine nicht bewältigte Not des Menschen entfremdet ihn von sich selbst, sodass es nicht zur Selbstentfaltung kommt, die in der voll entfalteten Person ihre Vollendung fände, sondern es kommt bei dem Bedürfnis der 68614623 2 Selbsterhaltung zu einer Inkongruenz zwischen Selbst und Erfahrung. Entsprechend der klientenzentrierten Störungslehre kommt es zum störungsdeterminierenden Geschehen, der Inkongruenz zwischen Selbst und Erfahrung. Dieses Phänomen lässt sich unter den drei Bestimmungsgliedern gesondert betrachten: - Inkongruenz - beschädigtes Selbstkonzept - unvollständige Symbolisierung einer Erfahrung. Zum beschädigten Selbstkonzept Das Selbstkonzept entspricht nicht den gesamtorganismischen Erfahrungen, weil das Bedürfnis nach Anerkennung von Bindungspersonen größer ist als die Anerkennung eigener Erfahrungen. Das so verletzbare Selbst bleibt durch die Abwehr eigener Erfahrungen weiterhin und verstärkt verletzbar, Symbolisierungen werden verzerrt, neurotisches Erleben wird möglich, wie es das entsprechende Feld erläutert. Zur unvollständigen Symbolisierung einer Erfahrung Wenn Erfahrungen nicht nur abgewehrt werden, sondern gar nicht erst symbolisiert werden können, weil die Bindungspersonen entsprechende Erfahrungen nicht haben empathisch begleiten können, so haben sie im Selbstkonzept keine Repräsentanz. Die im Selbstkonzept nicht repräsentierten Erfahrungen versperren Symbolisierungen und können ein Erleben bedingen, das zu Persönlichkeitsstörungen führen kann (Heinerth 2002), wie es das entsprechende Feld erläutert. Die in den genannten Feldern zusammengestellten Erlebensformen haben zunächst keinen Krankheitswert. Die Dynamik dieses problematischen Erlebens erhalten sie erst durch die mit der Inkongruenz verbundenen Spannung. Zur Inkongruenz Die Inkongruenz zwischen Selbst und Erfahrung verlangt einen Aufwand, der Energie erfordert. Inkongruenz wird als Angst erlebt, mindestens als Spannung (z.B. haben auch Depressive einen erhöhten Cortisolspiegel: cf. Freuds Hypothese, Depression sei nach innen gewendete Aggression). Diese Spannungen gehören unmittelbar zur Inkongruenz, sind unspezifisch und können als Stresssymptome gedeutet werden. Sie sind die Grundlage psychosomatischer Erkrankungen, wobei der Organismus da nachgibt, wo 68614623 3 er seine schwächsten Stellen hat (selten dort, wo es einen sinn macht). Hier ist es gerechtfertigt, auch angeborene oder erworbene körperliche Beeinträchtigungen zu vermuten, solche, die nicht durch Lernprozesse und Erfahrung erworben wurden. Der so bedrohte Organismus steht unter Spannung und hat potenziell die Energie, einer Bedrohung zu begegnen. Wenn er das tun könnte, wäre er in der Lage, sein Problem zu lösen, ohne dass es zu weiteren emotionalen Beeinträchtigungen käme. Nun sind aber die Bedrohungen von einer Art, die so einfach nicht zu lösen sind: Es ist das Ausbleiben von Bedingungen, die der Organismus benötigt, um zu wachsen, um sein Selbstkonzept zu bilden: nämlich die Anerkennung durch eine selbstkongruente Bindungsperson. Der Organismus hat ein Bedürfnis nach optimalen Bedingungen für seine Entwicklung und damit ein Gespür dafür, dass ihm bestimmte Entwicklungsbedingungen vorenthalten werden. Zugleich hat er die Gewissheit, diese Bedingungen nicht selbst herstellen zu können. So kommt es zum Stress, und zwar zu einem Krypto-Stress, weil er nicht als solcher erkannt werden kann. Dennoch produziert er wie jeder Stress als Dauerstress evolutionär bedingt organismische Lösungsstrategien, von denen die bekanntesten Kämpfen und Fliehen sind. Mindestens vier evolutionäre Begegnungsstrategien lassen sich identifizieren: neben Kämpfen und Fliehen auch Täuschen und Erstarren (Biermann-Ratjen 1993). Der zweite Kasten „Symptome als Versuch der Begegnung einer Bedrohung“ schließt sich hier an und zeigt die Konsequenzen, wenn Kämpfen, Fliehen, Täuschen und Erstarren nicht zu einem Erfolg führen. Die jeweils bevorzugte Strategie zeigt sich dann in den genannten Symptomen. Zunächst kommt es zur akuten Belastungsreaktion, später zur posttraumatischen Belastungsreaktion und, wenn die Probleme unbehandelt aus der Kindheit stammen, zu den klassischen neurotischen Syndromen, und schließlich, wenn die Störungen sehr früh waren, zu Persönlichkeitsstörungen. Symptome, so verstanden, sind Phänomene des Erlebens und Verhaltens von Organismen, die einer Bedrohung auszuweichen versuchen, der nicht auszuweichen ist. Es sind die Relikte des evolutionären Programms, Bedrohungen zu erwidern, selbst dann, wenn dies keinen Sinn macht. Solche unentrinnbaren Notfälle sind für das Selbstkonzept das Fehlen von 68614623 4 Entwicklungsbedingungen wie Empathie und unbedingter Wertschätzung von selbstkongruenten Bezugspersonen. Resümee Die stresstheoretische soziobiologisch begründete Betrachtung von Prozessen eines bedrohten Organismus legt nahe, dass seine Reaktionen breitbandig differieren können, und zwar unabhängig von der Art der Bedrohung. Nicht Symptome und Klassifikationen sind entscheidend für eine differentielle Behandlung, sondern das Fehlen von Entwicklungsbedingungen in Zeiten der Krisen. Weder die ursächliche Bedrohung des Individuums, noch die daraus resultierende Störung ist entscheidend für die Behandlung, sondern die Fokussierung auf den Umgang mit der Bedrohung des Selbstkonzepts. Psychotherapie ist die Erleichterung der Selbstexploration durch die nachgeholten Entwicklungsbedingungen genaue Empathie und unbedingte Wertschätzung durch eine selbstkongruente Person, unabhängig von der Art der ursprünglichen oder gegenwärtigen Bedrohung und der Art des Lösungsversuchs durch das Individuum. Differenzielles Intervenieren meint im Klientenzentrierten Konzept differenzielle Empathie für den einzigartigen augenblicklichen Prozess der Selbstexploration des Klienten. Referenzen Bierman-Ratjen, E.-M. & Swildens, H. (1993). Entwurf einer ätiologisch orientierten Krankheitslehre im Rahmen des Klientenzentrierten Konzeptes. In: Eckert, J., Höger, D. & Linster, H. (Hrsg.). Die Entwicklung der Person und ihre Störung. Bd.1. Köln: GwG-Verlag, p 43-142. Heinerth, K. (2002). Versperrte und verzerrte Symbolisierungen. Zum differentiellen Verständnis von Persönlichkeits- und neurotischen Störungen in Theorie und Praxis. In: Prof. Dr. Klaus Heinerth, Universität München, Department für Psychologie. [email protected] Veröffentlicht in: Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 1/2002, 23 – 26 68614623 5