Universität des Saarlandes

Werbung

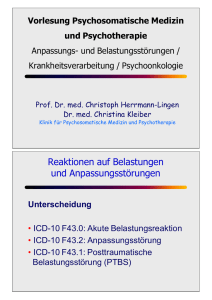

Universität des Saarlandes Fachrichtung 5.3 Psychologie Seminar: Borderline - Persönlichkeitsstörung Wutke WS 2005 / 06 Neurobiologie der Posttraumatischen Belastungsstörung im Vier-Ebenen-Modell Vorgelegt von: Kerstin Berlich [email protected] 1 1.Einleitung In meiner Hausarbeit beschäftige ich mich mit dem Entstehen der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) auf neurobiologischer Ebene. Bis dato wurde das limbische System als Funktionsträger der Emotion angesehen und selbst in einschlägigen Nachschlagewerken [Dorsch, Häcker & Stapf (Hrsg.), 2004, S.559] ist zu lesen: „Das limbische System steuert das emotionale Verhalten und damit das Motivationsgefüge von Mensch und Tier.“. Aussagen dieser Art können jedoch leicht missverstanden werden, da erstens unklar ist, welche Strukturen zum limbischen System gezählt werden, da zweitens die funktionelle Einbettung des limbischen Systems in neuronale Schaltkreise ausgeblendet wird und drittens der Emotionsbegriff undefiniert bleibt. Da sich das Konzept des limbischen Systems, laut Bering et al., an den Unklarheiten seiner Begrifflichkeit validiert, sollte es überdacht werden. Der meiner Arbeit zugrunde liegende Artikel „Neurobiologie der Posttraumatischen Belastungsstörung im Vier-Ebnenen-Modell“ (Bering et al., 2005) versucht nun durch die Synthese von Vier-Ebenen-Modell (Bering, 2004) und Verlaufsmodell der Psychotraumatisierung (Fischer und Riedesser, 2003) zu zeigen, dass es neurobiologische Mechanismen gibt, die zur Verfestigung der Posttraumatischen Belastungsstörung beitragen. 2. Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Im ICD-10 findet sich die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) unter den Erlebnisreaktionen. Der auslösende Stressor wird nach Dilling1 definiert als: „Ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalen Ausmaßes (kurz oder lang anhaltend), das fast bei jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Hierzu gehören Naturereignisse oder von Menschen verursachte Katastrophen, eine Kampfhandlung, ein schwerer Unfall oder Zeuge des gewaltsamen Todes anderer oder selbst Opfer von Folterung, Terrorismus, Vergewaltigung oder anderer Verbrechen zu sein.” 1 Dilling H, Mombour W, Schmidt MH (Hrsg). Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10, Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. (2. Auflage). Bern: Huber 1993 2 Die PTBS verursacht eine Symptomtriade, bestehend aus - Intrusionen: sich aufdrängende, belastende Traumaerinnerungen in Form von Bildern, Flashbacks und Alpträumen - Vermeidungsverhalten: Vermeidung traumaassoziierter Stimuli (Ort, Aktivitäten, Stichworte) und „Numbing“ (emotionale Taubheit) - Hyperarousals: Übererregungssymptome wie Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, erhöhte Reizbarkeit, Affektintoleranz Diese Symptomatik kann über Jahrzehnte anhalten! 2.1. Diagnostische Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung Im DSM-IV finden sich 6 diagnostische Kriterien für die PTBS, die nach dem standardisierten Interview SKID abgefragt werden. Das A-Kriterium erfasst das psychotraumatische Ereignis. Das B-, C-, und D-Kriterium beschreibt jeweils den Symptomenkomplex der Intrusionen, Vermeidung und Übererregung. Das F-Kriterium erfasst die Beeinträchtigung des Betroffenen durch die Symptomatik in seinen sozialen Bezügen, und das E-Kriterium bezieht sich auf die Zeitdimension. Kriterium A: Die Person wurde mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert, bei dem die beiden folgenden Kriterien vorhanden waren: (1) Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhalteten. (2) Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen... Kriterium B: Das traumatische Ereignis wird beharrlich auf mindestens eine der folgenden Weisen wiedererlebt: (1) wiederkehrende und eindringliche belastende Erinnerungen an das Ereignis, die Bilder, Gedanken oder Wahrnehmungen umfassen können... (2) Wiederkehrende, belastende Träume von dem Ereignis... (3) Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiederkehrt (beinhaltet das 3 Gefühl, das Ereignis wiederzuerleben, Illusionen, Halluzinationen und dissoziative Flashback-Episoden, einschließlich solcher, die beim Aufwachen oder bei Intoxikationen auftreten)... (4) Intensive psychische Belastung bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern. (5) Körperliche Reaktionen bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern. Kriterium C: Anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind, oder eine Abflachung der allgemeinen Reagibilität (vor dem Trauma nicht vorhanden). Mindestens drei der folgenden Symptome liegen vor: (1) bewusstes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen, (2) bewusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen, (3) Unfähigkeit, einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern, (4) deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten, (5) Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von anderen, (6) eingeschränkte Bandbreite des Affekts (z.B. Unfähigkeit, zärtliche Gefühle zu empfinden), (7) Gefühl einer eingeschränkten Zukunft (z.B. erwartet nicht, Karriere, Ehe, Kinder oder normal langes Leben zu haben). Kriterium D: Anhaltende Symptome erhöhten Arousals (vor dem Trauma nicht vorhanden). Mindestens zwei der folgenden Symptome liegen vor: (1) Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen, (2) Reizbarkeit oder Wutausbrüche, (3) Konzentrationsschwierigkeiten, (4) übermäßige Wachsamheit (Hypervigilanz), (5) übertriebene Schreckreaktion. 4 Kriterium E: Das Störungsbild (Symptome unter Kriterium B, C und D) dauert länger als 1 Monat. Kriterium F: Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. 3. Das neurobiologische Modell der PTBS Zur Gewinnung einer modellhaften Vorstellung neurobiologischer Grundlagen der PTBS ist das Furchtkonditionierungsparadigma eine gute Ausgangsbasis. Es müssen heuristische Modelle entwickelt werden, die sich sowohl auf Befunde der Grundlagenforschung stützen können, als auch im Klinikalltag Erklärungskraft entfalten. Ein neurobiologisches Modell der PTBS zeichnet sich durch folgende Anforderungen aus: - unterschiedliche Ebenen des zentralen und peripheren Nervensystems müssen einbezogen werden und - der Prozessverlauf des Krankheitsbildes, der im klinischen Alltag den therapeutischen Umgang bestimmt, muss berücksichtigt werden. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, wird das Vier-Ebenen-Modell von Bering (2004) und das Verlaufsmodell der Psychotraumatisierung von Fischer und Riedesser (2003) zusammen geführt. Hierbei ergeben sich folgende Verfahrensschritte: 1. Erschaffung der neurobiologischen Grundlagen, auf denen das Vier-Ebenen-Modell beruht. 2. Die Neurobiologie der PTBS wird in das Konzept des Verlaufsmodells der Psychotraumatisierung eingebettet. 3. Zentrale Hypothesen zur Neurobiologie der PTBS werden zusammengetragen und mit klinisch relevanten Fragestellungen verknüpft. 5 3.1. Neurobiologische Grundlagen 3.1.1. Das Vier-Ebenen-Modell Abb. 1: „Neurobiologische Grundlagen der PTBS im Vier-Ebenen-Modell“ In Abb. 1 werden die Strukturen hervorgehoben, die für die zentralnervöse Verarbeitung des Psychotraumas relevant sind. Erste Ebene: kortikale Verarbeitung (I) Zweite Ebene: subkortikale Verarbeitung (II) Dritte Ebene: Regulation der Stressachse (III) Vierte Ebene: Botenstoffsysteme (IV) der Katecholamine, des Kortisols und der Opiate Das Verschaltungsmuster der Ebenen I und II (Thalamus, TemporallappenHippokampussystem, Corpus amygdaloideum (Mandelkernregion) und Cortex) entspricht einer vereinfachten Darstellung des Furchtkonditionierungsparadigmas. Exkurs zu Thalamus, Hippokampus, Amygdala und Furchtkonditionierung: - Thalamus: Der Thalamus wird auch „Tor zum Bewusstsein“ genannt. Er wirkt als Vorfilter und wählt aus, welche Informationen zum Cortex gelangen. 6 - Hippokampus: Der Hippokampus verarbeitet ankommende Informationen: ▪ er vergleicht, ob die Informationen vertraut (also gespeichert) oder ob sie neu sind ▪ er veranlasst die Speicherung von Informationen im Gedächtnis. Außerdem ist er beim assoziativen Lernen beteiligt. - Amygdala: (Corpus amygdaleum oder Mandelkerngebiet) Die Amygdala ist Zentrum des emotionalen, impliziten Gedächtnisses beeinflusst die emotionalen Verhaltensweisen. Sie vergleicht die eintreffenden Informationen aus dem Thalamus mit den gespeicherten Gedächtnisinhalten (im Cortex) und generiert dann eine adäquate Verhaltensantwort. In der Amygdala werden sensorische Reize mit biologisch bedeutsamen Reizen assoziiert. Die Amygdala stellt die zentrale assoziative Verbindung zwischen den sensorischen Elementen eines aversiven Reizes und dessen biologischer Bedeutsamkeit her. - Furchtkonditionierung (Pawlowsche Konditionierung): Gemeinsame wiederholte Präsentation eines neutralen Reizes (CS = konditionierter Reiz) mit einem aversiven Reiz (US = unkonditionierter Reiz) führt zu einer Furchtreaktion (CR = konditionierte Reaktion) gegenüber dem vormals neutralen Reiz. Diese Furchtreaktion kann im weiteren Verlauf generalisiert werden Objekte, die dem vormals neutralen Reiz ähnlich sind, werden als furchtauslösend angesehen. Beispiel: „Little Albert“ (Watson) John B. Watson zeigte in einem Experiment mit „little Albert“, einem 11 Monate Baby, wie Emotionen erlernt werden können. Er präsentierte dem Baby gleichzeitig (A) eine weiße Ratte (CS) und (B)einen lauten Ton (US) nach einigen Versuchen zeigte Albert der Ratte gegenüber Furcht (obwohl er anfangs keine Angst vor dem Tier hatte). Später generalisierte er diese Furcht gegenüber Objekten, die der Ratte ähnlich waren (C), wie z.B. einem weißen Bart („Fell“). 7 Außerdem ist die Stressachse (mehr dazu unter 3.1.2. Die Stressachse) mit der Verschaltung von Hypothalamus, Hirnanhangdrüse und Nebennierenrinde aufgeführt (Ebene III). Exkurs zu Hypothalamus, Hirnanhangdrüse und Nebennierenrinde: - Hypothalamus: Der Hypothalamus liegt direkt unter dem vorderen Teil des Thalamus. Erspielt eine Rolle bei der Steuerung verschiedener motivationaler Zustände - Hirnanhangdrüse: Die übergeordnete Drüse innerhalb des endokrinen Systems ist die erbsengroße Hirnanhangdrüse (Hypophyse), die in einer knöchernen Vertiefung an der Hirnbasis liegt und das gesamte Hormonsystem kontrolliert. Neben der Produktion eigener Hormone beeinflusst sie auch die Hormonproduktion der anderen endokrinen Drüsen. - Nebenniererinde: Die Hauptfunktion der Nebennierenrinde, der äußeren Schicht der Nebenniere, besteht darin, den Salz- und Zuckerhaushalt im Blut zu regulieren. Die Regulation der Ebenen I bis III wirkt sich auf die Regulation der Katecholamine, der Kortisols und der Opiate aus (Ebene IV). Diesen Systemen spricht man eine Relevanz bei der Entstehung einer PTBS zu. Exkurs zu Katecholamine, Kortisol und Opiate: - Katecholamine: Gruppenbezeichnung für die aromatischen Amine Adrenalin, Noradrenalin und deren Vorstufe Dopamin, die im Nebennierenmark gebildet werden. Noradrenalin ist zusätzlich ein Neurotransmitter im sympathischen Nervensystem. Wirkung: Erhöhung des Blutdrucks, Verminderung der Darmperistaltik, Erweiterung der Bronchien und Pupillen, Hyperglykämie. - Kortisol: Kortisol ist ein Hormon aus der Nebennierenrinde, welches eine Hyperaktivität der Nebennierenrinde und übermäßige Produktion von Androgenen bewirkt. 8 - Opiate: Die Endorphine sind körpereigene Opiate. Sie sind schmerzlindernd und suchterzeugend wie Heroin und Morphin. Der Mensch hat eigene Empfängerzellen für Opiate, die an ganz bestimmten Stellen im Körper gehäuft auftreten: So im Mittelhirn, das wichtig ist für die Schmerzübertragung, und im limbischen System, das unter anderem wichtig ist für Gefühle und Stimmungen. Der menschliche Körper tut sogar noch etwas ziemlich Unerwartetes: Er produziert selbst sogenannte Opioide, am bekanntesten sind die „Endorphine" und „Enkephaline“. Es wurden drei Formen von Endorphinen, Alpha-, Beta- und Gamma-Endorphine gefunden, welche sich von dem Lipotropin (Hypophysenhormon für Fettabbau) ableiten lassen. Enkephaline gibt es in zwei Formen: als Methionin und Leucin. Enkephaline können die Blut-HirnSchranke in 3-11 Minuten überwinden, obwohl diese ansonsten für Peptide und Proteine undurchlässig ist. Die natürlichen Endorphine sind jedoch kurzlebig und daher schonend, ihre Halbwertzeit liegt bei etwa fünf Minuten. Dann ist bereits die Hälfte abgebaut, und die Lustzentren brauchen neue Stimulation, die Schmerzrezeptoren neue Blockaden. In starken Stresssituationen, bei starken Schmerzen oder bei physischen und psychischen Angriffen, schüttet der Körper seine eigenen Opioide aus. Ergebnis: Der betreffende Mensch fühlt den Schmerz kaum noch, fühlt sich manchmal sogar leicht und unbeschwert. Das erklärt, warum schwer verletzte Menschen den Schmerz anfangs gar nicht wahrnehmen. Endorphine kommen übrigens auch bei der Geburt eines Kindes zum Einsatz. Opioide hemmen die Übertragung bestimmter Signale, beispielsweise von Schmerzen, allerdings hat der Körper Grenzen eingebaut, um nicht von den eigenen Opioiden abhängig zu werden. 9 3.1.2. Die Stressachse Abb.2: „Die Stressachse“ Die neurohormonelle Verschaltung von Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde nennt man Stressachse (Abb. 2). Die Stressachse wird zentralnervös mobilisiert, wodurch es zur Aktivierung des Locus coeruleus2 kommt, der Noradrenalin über verschiedene Hirnregionen ausschüttet. Hierdurch werden Orientierungs- und Schreckreaktionen ausgelöst, die in das Aszendierende Retikuläre Aktivierungssystem (ARAS)3 eingebettet sind. Durch die Freisetzung von Noradrenalin werden ebenfalls Katecholamine aus der Nebennierenrinde freigesetzt Folge: Erhöhung von Herzschlag, Blutdruck und Förderung der Glukoseaufnahme in die Zelle u.a.. diese Folgen bewirken, dass man den Anforderungen von Kampf und Flucht gewachsen ist. 2 Locus coeruleus: noradrenerger Kern der caudalen Formatio reticularis, der vermutlich den REM-Schlaf unterdrückt. 3 ARAS: die Vigilanz steuerndes Kontrollsystem der Formatio reticularis des Rauten-, Mittel- und Zwischenhirns. Reguliert die Vermittlung von Nervenimpulsen vom Thalamus zur gesamten Rindenregion, wobei diesem System Impulse sowohl von den Sinnesorganen als auch von der Großhirnrinde her zugeleitet werden. Eine Schädigung des ARAS führt zu Bewusstseinsstörungen. 10 Erläuterung zur Abb. 2: Unter Einfluss des Hippokampus wird der Cortico-Releasing-Factor (CRF)4 aus dem Hypothalamus freigesetzt. Dies wiederum bewirkt die Freisetzung von Corticotropin (ACTH)5 aus der Hypophyse. ACTH fördert die Ausschüttung von Kortisol aus der Nebennierenrinde mit einem vielfältigen Wirkprofil. Die erhöhte Freisetzung von Katecholaminen führt ebenfalls zur erhöhten Freisetzung von ACTH, so dass in der Stresssituation CRF und Katecholamine in der Freisetzung von Kortisol synergistisch6 wirken. Dem Vorläuferprotein von ACTH ist die Aminosäuresequenz von Beta-Endorphin angehängt. Beta-Endorphin ist ein Opiat und bewirkt Schmerzreduktion (Analgesie). d.h. parallel zur Biosynthese von ACTH entstehen Opiate (aus Bering, 2004). Dies trägt möglicherweise dazu bei, dass in Extremsituationen der Opiatspiegel ansteigt. Auf peripherer Ebene erhöht Kortisol die Glucosekonzentration im Blut. Es wirkt sich aktivierend auf das Herz-Kreislauf-System aus. Glukokortikoide wirken antientzündlich und antiallergisch. Die erhöhte Ausschüttung von Kortikoiden soll auf zentralnervöser Ebene zu Veränderungen der neuronalen Netzwerkstruktur führen. 3.1.3 Explizites und implizites Langzeitgedächtnis Um die PTBS besser verstehen zu können, ist es wichtig Grundlagenwissen über das Gedächtnis zu haben. Hierbei ist das Kurz- vom Langzeitgedächtnis zu unterscheiden: „Das Kurzzeitgedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis genannt, [befähigt uns], Dinge, Namen, Sachverhalte für eine Zeitspanne von wenigen Sekunden bis zu einer halben Minute (so ganz grob) zu vergegenwärtigen und damit zu arbeiten.“7 Das Langzeitgedächtnis ist der permanente Wissensspeicher eines Menschen. Im Gegensatz zum Kurzzeitgedächtnis (primäres Gedächtnis) ist seine Kapazität praktisch unbegrenzt. Information kann im Langzeitgedächtnis von Minuten bis zu Jahren gespeichert werden (sekundäres Gedächtnis) oder sogar ein Leben lang (tertiäres Gedächtnis). Beim Langzeitgedächtnis kann a) das explizite und b) das implizite Gedächtnis unterschieden 4 CRF: ist ein Freisetzungshormon des Hypothalamus, das die Freisetzung von ACTH (Corticotropin) in der Hypophyse stimuliert. 5 ACTH: ist ein Hormon des Hypophysenvorderlappens, ein Polypeptid, das innerhalb weniger Minuten die Ausschüttung von Cortisol in der Nebennierenrinde anregt. 6 Synergistisch: Potenzierend, Zusammenwirken von Substanzen mit Wirkungsverstärkung. 7 Von Gerhard Roth im Buch „Aus Sicht des Gehirns“ (2003) im Text „Die Spur der Erinnerungen“ auf Seite 96. 11 werden. Die Begriffe explizit und implitzit werden oft mit deklarativ – prozedural synonym gebraucht. Zu a) Explizites oder deklaratives Gedächtnis: Das explizite Gedächtnis beinhaltet die Fähigkeit, Ereignisse zu erinnern, Objekte, Plätze oder Dinge, die mit solchen Ereignissen verbunden sind, wiederzuerkennen. Explizites Gedächtnis kann in einem schnellen Zeitrahmen auftauchen, bei einem einzigen Anlass, und unter bestimmten Umständen können damit einige Aspekte des "Selbst" verbunden sein. Zum Beispiel kann eine Person sich selbst in einer Szene wahrnehmen. Sie sieht, was er oder sie gerade tat, als John F. Kennedy ermordet wurde oder als die Raumfähre "Challenger" explodierte. Das explizite oder deklarative Gedächtnis wird mit dem Hippokampus in Verbindung gebracht. Das mediale Temporallappen-Hippokampussystem muss während der Darbietung oder Wiederholung des Gedächtnismaterials aktiv sein, damit sich zwischen den verschiedenen Reizen, die während der Einprägung präsent sind, assoziative Verbindungen ausbilden können. Der Hippokampus repräsentiert nicht das Langzeitgedächtnis, sondern er ist eine entscheidende Relaisstation bei der Konsolidierung des expliziten Langzeitgedächtnisses. Die Wiedergabe ist nur über einen intentionalen Suchprozess möglich. Zu b) Implizites oder prozedurales Gedächtnis: Mit dem Begriff "implizites Gedächtnis" verbindet man im Allgemeinen ein Cluster von verschiedenen Untertypen. Von allen Formen des impliziten Gedächtnisses wird angenommen, unbewusst zu sein. Sie benötigen vielfältige Versuche, um erworben zu werden und beinhalten nicht das Selbst. Beispiele sind Priming, prozedurales Lernen, Konditionierung, Lernen motorischer Fertigkeiten. Das implizite oder prozedurale Gedächtnis ist für die Wiedergabe von Fertigkeiten, Gewohnheiten, Bewegungsfolgen sowie für Konditionierungen zuständig. Weiterhin ist das implizite Gedächtnis phylogenetisch älter als das explizite. Im Gegensatz zum expliziten Gedächtnis sind hier bei der Wiedergabe keine Konsolidierung und kein aktiver Suchprozess notwendig. 12 3.2. Neurobiologie der Posttraumatischen Belastungsstörung im Verlaufsmodell Da die PTBS als Verlaufskrankheit betrachtet wird, verweisen Bering et al. an dieser Stelle auf das „Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung“ nach Fischer und Riedesser (2003). Die folgende Definition von Fischer und Riedesser (1998) greift die wichtigsten, in der internationalen Forschung diskutierten Aspekte von traumatischem Erleben und Verhalten auf: "Psychisches Trauma ist ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt." Nach dieser Definition muss die traumatische Erfahrung als ein lebensgeschichtlicher Prozess im zeitlichen Längsschnitt verstanden werden. Ein psychisches Trauma ist also nicht etwas, das mit dem traumatischen Ereignis an sich (z.B. einem Überfall oder einer Vergewaltigung) beendet ist, sondern ein prozesshafter Vorgang, der sich über das traumatische Ereignis hinaus erstreckt. Damit haben wir eine Antwort auf die Frage, wie sich ein Trauma in der Person darstellt: nämlich als ein prozesshafter Verlauf. Dieser Gesichtspunkt wird im „Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung" von Fischer und Riedesser näher ausgearbeitet. Das Modell beinhaltet die Kernphasen: a) Traumatische Situation, b) Traumatische Reaktion und c) Traumatischer Prozess 13 Zu a) Traumatische Situation : Traumatogene Situationsfaktoren: Lebensbedrohung, schwere körperliche Leiden oder Verletzungen, deren absichtliche Zufügung, Anblick verstümmelter Körper u.ä., gewaltsamer und/oder plötzlicher Tod einer geliebten Person, die der Betroffene als Zeuge erlebt oder von der er erfährt, die Nachricht, einem gefährlichen (chemischen oder physikalischen) Agens ausgesetzt zu sein oder für den Tod oder schweres Leiden anderer verantwortlich zu sein (Green, 1993).Die Entstehung traumatischer Situationen wird von der subjektiven Seite her durch eventuelle psychopathologische Persönlichkeitsmerkmale begünstigt, welche aber ihrerseits Folgen vorausgehender Traumata sein können (Polytraumatisierung). Zu b) Traumatische Reaktion : Kognitive Gesichtspunkte: Entdifferenzierung der Wahrnehmungsschemata (was an die traumatische Situation erinnert, kann Panikreaktionen auslösen). Psychophysiologisches Geschehen: Alarmbereitschaft: Mobilisierung von Katecholaminen (Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin), so dass es nach längerem Andauern einer Extremsituation oder wiederholter Exposition zur Erschöpfung der Katecholamin-Produktion kommt mit Symptomen wie Motivations- und Aufmerksamkeitsverlust sowie allgemeiner psychischer Einengung, was zentralen Symptomen des PTBS entspricht. Zu c) Traumatischer Prozess: Das Individuum versucht, ein subjektiv optimales Gleichgewicht zwischen prä- und posttraumatischen Persönlichkeitszuständen zu erreichen. Dies ist oft nur auf Kosten einer nachhaltigen Deformierung der Persönlichkeitsstruktur oder ihres Zusammenbruchs möglich. Der traumatische Prozess stellt also die individuelle Reaktion auf das Trauma im lebensgeschichtlichen Zusammenhang dar. Hierbei ist es auch möglich, dass sich mehrere subtraumatische Ereignisse aufaddieren bis hin zu einem traumatischen Schwellenwert (kumulative Traumatisierung). Durch Anpassung an die traumatogene und nicht zu bewältigende Situation - besonders, wenn diese andauert - kann das Selbst- und Weltverständnis so nachhaltig verzerrt werden, dass es zur Ausbildung selbstverurteilender Überzeugungen und selbstzerstörerischer Verhaltensweisen kommt (Victimisierungsstörung). 14 Kennzeichnend sind für den traumatischen Prozess auch Phänomene der Dissoziation, d.h. das Auftreten sehr unterschiedlicher und gegeneinander teilweise isolierter Erlebniszustände. Wenn der Übergang in die postexpositorische Erholungsphase dauerhaft scheitert, tritt ein traumatischer Prozess ein. Die Neurobiologie des psychotraumatischen Prozessverlaufs kann in das Verlaufsmodell der Psychotraumatisierung eingebettet werden, indem man die neurobiologischen Veränderungen der akuten traumatischen Situation vom traumatischen Prozess unterscheidet. Hierbei kommt es auf das Zusammenspiel der Ebenen I bis IV an, die im Folgenden näher betrachtet werden. 3.2.1. Das akute Psychotrauma Abb. 3: Neurobiologie der akuten traumatischen Situation Abb. 3 hebt die Strukturen hervor, die für die zentralnervöse Verarbeitung des Psychotraumas relevant sind. Hierbei handelt es sich um ein Modell, welches aus didaktischen Gründen die umfangreichen Zusammenhänge der Hirnregionen stark vereinfacht. Sie bestehen aus der zentralnervösen Verschaltung von Thalamus, Mandelkern, Hippokampus und Frontalhirn. Darüber hinaus sind die Stressachse, die Botenstoffe der Katecholamine, Kortikoide und 15 Opiate aufgeführt, denen man Relevanz bei der Entwicklung einer PTBS beimisst. Die Stressachse besteht aus Hypothalamus, Hypophyse, Nebennierenrinde und Nebennierenmark. In Anlehnung an das Verlaufsmodell der Psychotraumatisierung dient Abb. 3 zur Darstellung der physiologischen Reaktion in der traumatischen Situation. Das traumatische Ereignis wird über die Sinnesmodalitäten wahrgenommen (afferenter Flügel), und in thalamischen Schaltzentren wird die sensorische Information gebündelt. Über einen subkortikalen Neuronenkreis erfolgt eine affektive Bedeutungserteilung im Corpus amygdaloideum (Mandelkernregion). Der Neuronenkreis über den sensorischen Cortex zum Frontalhirn ermöglicht, über eine Verknüpfung mit dem limbischen System, die Bewertung der Situation unter Einbeziehung höherer kortikaler Funktionen. Es wird eine Bereitstellungsreaktion (efferenter Flügel) ausgelöst (fight8/defense, flight9 und freeze10; siehe Abb. 3), um dem Anforderungsprofil der traumatischen Situation gerecht werden zu können. Die Auswirkungen der Bereitstellungsreaktion auf der Ebene der Stressachse führen zur vermehrten Freisetzung von CRF und ACTH aus der Hypophyse, Kortisol aus der Nebennierenrinde und zu einer zentralnervösen Ausschüttung von Opiaten Folge: es kommt zu einer typischen Schmerzreduktion (Analgesie) in Schocksituationen. Die erhöhte Kortisolausschüttung in der akuten traumatischen Situation soll als Filter fungieren, um vor Übersteuerung durch affektvoll geladene Sinneseindrücke zu schützen, indem die Wahrnehmungsschwelle angehoben wird. Analog zur Stresssituation geht man davon aus, dass in der traumatischen Situation eine Überflutung mit Neurohormonen stattfindet: Das katecholaminerge-, kortikotrope- und Opiatsystem wird aktiviert (siehe Abb. 3). Ob es bei jedoch bei Patienten, die später eine PTBS entwickeln, wirklich zu einem Anstieg der Kortikoide kommt ist anzuzweifeln. Die massive Ausschüttung von Neurohormonen, wie es in traumatischen Situationen der Fall ist, führt möglicherweise zu einer Entkoppelung und Fehlfunktion der Hippokampusformation. Dies führt möglicherweise zu dauerhaften Schäden an Nervenzellen, speziell im Hippokampusbereich. Die neurochemischen Prozesse sollen also akute – und chronische Veränderungen im Bereich der Informationsverarbeitung und des Gedächtnisses bewirken. Durch Überstimulation zentralnervöser Verschaltungskapazitäten entstehen Wahrnehmungsverzerrungen aus dem dissoziativen Formenkreis. Die Abstimmung von 8 fight: Flucht 9 flight: Flucht 10 freeze: Totstellreflex 16 Arbeitsspeicher, implizitem und explizitem Gedächtnis ist unter dem Einfluss einer massiven Ausschüttung von Neurohormonen, wie sie durch traumatische Situationen ausgelöst werden, gestört. Wahrnehmungseindrücke werden nicht mehr kategorial erfasst und geordnet. Eine Entkopplung des expliziten vom impliziten Gedächtnis kann nach neurobiologischen Modellvorstellungen der PTBS die Folge sein. Im Zustand höchster affektiver Erregung werden Zustandsbilder gespeichert, die assoziativ mit olfaktorischen, visuellen, akustischen oder kinästhetischen11 Eindrücken verbunden sind. 3.2.2. Chronische Auswirkung der Posttraumatischen Belastungsstörung Abb. 4: Neurobiologie des traumatischen Prozessverlaufs Erläuterung zur Abb. 4: Im Flashback kommt es zu einer Suppression des Broca-Areals (motorisches Sprachzentrum), einer Suppression der orbitalfrontalen Region, zu Intrusionen und zu einer Störung der Kontextualisierung der Erinnerung (Ebene I & II). Die Dysregulation der Stressachse (Ebene III) hat Auswirkungen auf die Botenstoffe der Katecholamine, Kortikoide und Opiate (Ebene IV). (Aus Bering, 2004) 11 kinästhetisch: bewegungsempfindlich 17 Neurobiologische Modelle gehen davon aus, dass während der Flashbacks12 eine frontale Dysfunktion des exekutiven Aufmerksamkeitssystem anzunehmen ist. Chronische Dysregulationen sind für die Botenstoffe der Katecholamine, Opiate und Kortikoide festzustellen. Bei Kriegsveteranen mit einem PTBS führt die Präsentation von Videos über militärische Kampfhandlungen zu einer naloxonreversiblen13 Analgesie. In verschiedenen Untersuchungen fanden sich bei PTBS-Patienten deutlich höhere Noradrenalinspiegel im Urin als bei der gesunden Kontrollgruppe. Diese Dysregulation in der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse führt auf Dauer zu einem relativen Hypokortisolismus14. Das Phänomen des erhöhten CRF Spiegels in Kombination mit einem erniedrigten Kortisolspiegel ist als paradoxe Dysregulation der Stressachse (HPA-Paradox) bekannt geworden. Neuere Verfahren wie die Positronen-Emissions-Tomographie (PET), ein bildgebendes Verfahren, das die Gehirnaktivität sichtbar macht, verweisen auf ein atypisches Zusammenwirken der beiden Hemisphären. Hiernach ist unter experimentell induzierten Flashbacks besonders das Broca-Areal (motorisches Sprachzentrum) in seiner Aktivität unterdrückt. Stattdessen erscheint in der PET die rechte Hirnhälfte, die mit dem bildhaften Speichern von Emotionen und Sinneseindrücken assoziiert ist, besonders aktiviert. Dieser Befund erklärt auch, warum viele Traumatisierte das Geschehen oft nur bildhaft wiedererleben, nicht in Worte fassen können und immer wieder von einem Zustand wortlosen Entsetzens („speachless terror”) berichten. 12 Ein Flashback ist generell ein Wiedererleben früherer Gefühlszustände und kann durch Schlüsselreize hervorgerufen werden. Sie werden häufig mit der Posttraumatischen Belastungsstörung in Verbindung gebracht, dessen Symptome unter anderem Flashbacks sind. Flashbacks können bei einem Duft aus der Kindheit, beim Hören alter Lieblingslieder oder der Wahrnehmung eines aus der Vergangenheit bekannten Ortes auftreten. Dabei fühlt sich die Person für kurze Zeit, meist einige Sekunden und selten länger als drei Minuten, in die Situation zurück versetzt, bzw. erlebt sie erneut. Diese Art von Flashback ist nicht schädlich, sondern nur eine besondere Form der Erinnerung. 13 Naloxon: psychotrope Substanz der Gruppe der reinen Opioid-Antagonisten. Naloxon hebt alle Wirkungen von Opiaten auf und wird verwendet bei Opiumvergiftung. 14 Fehlende adrenale Produktion von Glukokortikoiden führt zu Symptomen, die unter dem Begriff Hypokortisolismus oder NNR-Insuffizienz zusammengefasst werden 18 Weitere Befunde: - Die Schreckreaktion (startle response) auf ein lautes Geräusch ist bei der PTBS erhöht, die Gewöhnung bei wiederholter Präsentation des Schreckreizes verringert und auch die Abschwächung durch einen Vorlaufreiz ist vermindert (pre-pulse inhibition). - Patienten, die unter PTBS leiden, zeigen Auffälligkeiten in ihrer Gedächtnisleistung in Bezug auf das traumatische Ereignis. Hierzu gehören quantitative und qualitative Wahrnehmungsveränderungen wie Amnesien, Hypermnesien15 und andere Phänomene aus dem dissoziativen Formenkreis. - Weiterhin findet man bei Patienten mit einer PTBS eine Zuspitzung motorischer Aktivität im Schlaf, vermehrte Schlafunterbrechungen und verlängerte Wachzeiten zwischen den Schlafzyklen. Außerdem ist der Schlaf kürzer und weniger erholsam. 4. Psychotraumatologie Hiermit wird die junge Wissenschaft beschrieben, die diese Forschungen, die in meiner Hausarbeit beschrieben werden, betreibt. Es lohnt sich einen genaueren Blick auf diese Wissenschaft zu werfen, die die klassische Aufspaltung psychischer und neurobiologischer Prozesse überwindet und sie als dynamisches Bedingungsgefüge beschreibt. Die Psychotraumatologie befasst sich primär mit akuten und chronischen psychischen, sowie psychosomatischen Folgen eines oder mehrerer traumatischen Ereignisse. Als solche Ereignisse gelten: 15 - Unfälle - Katastrophen - physische Gewalt - terroristische Gewalt - sexuelle Gewalt - Krieg - kriminelle Gewalt - Folter - traumatischer Verlust - Gefangenschaft - bedrohliche Krankheiten - Entwurzelung / Flucht Hypermnesie: Gedächtnisstörung mit lebhaften Erinnerungen, z.B. im Traum, Fieber, ggf. auch bei organischen Psychosen. 19 Langfristig können nach solchen Ereignissen Depressionen, Angststörungen, Anpassungsstörungen, somatoforme (psychosomatische) Störungen, Persönlichkeitsveränderungen und als paradigmatisches Syndrom der Psychotraumatologie, Posttraumatische Belastungsstörungen auftreten. Unbehandelt besteht die Gefahr, dass solche Reaktionsformen zu anhaltenden Einschränkungen in zentralen Lebensbereichen und zu einem erheblichen Leidensdruck führen. Wenn sich die Psychotraumatologie primär um die psychischen und psychosomatischen posttraumatischen Phänomene kümmert, verkennt sie nicht, dass sie eigentlich mit biopsycho-sozialen Problemen konfrontiert ist. Entsprechend ist es ihr ein großes Anliegen, sich um eine Integration der psychischen, somatischen, sozialen, ethnologischen und juristischen Aspekte zu bemühen. Schon immer haben Menschen auf traumatische Ereignisse reagiert und an ihnen gelitten. Die Wissenschaft kümmerte sich aber nur punktuell und mit einer uneinheitlichen und widersprüchlichen Terminologie um posttraumatische Phänomene. Erst 1980 formulierte die American Psychiatric Association aufgrund der Erfahrungen mit den zurückgekehrten Vietnam Veteranen einheitliche Kriterien für die Posttraumatische Belastungsstörung. Damit war eine Grundlage für die moderne Psychotraumatologie geschaffen. Es entstand eine vielfältige Forschungstätigkeit, laufend werden neue Erkenntnisse gewonnen und Behandlungskonzepte entwickelt. 5. Abschließende Überlegungen Das Vier-Ebenen-Modell ermöglicht, die komplexen Zusammenhänge der Neurobiologie der PTBS auf zentralnervöser Ebene, auf der Ebene des peripheren Nervensystems und seiner Botenstoffe heuristisch abzubilden. Das Verlaufsmodell der PTBS erlaubt die systematische Erforschung spannender Forschungsfragen, ob z.B. die paradoxe Regulation der Stressachse, die vegetative Irritabilität Reizbarkeit) und Neurovulnerabilität16 hippokampaler Zellverbände als Ursache, Folge oder sekundäre Begleiterscheinungen interpretiert werden kann. Das Verlaufsmodell erlaubt die systematische Erforschung dieser Parameter im Bedingungsgefüge 16 Vulnerabilität: in der psychophysiologischen Persönlichkeitsforschung und v.a. in der psychosomatischen Medizin ein Konstrukt, mit dem individuelle Dispositionen erkannt werden können, die zu Krankheiten führen. 20 der Lebensgeschichte, der traumatischen Situation und als Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklungsphase. Abschließend ist zu sagen, dass diese Forschungsergebnisse alles in allem zeigen bzw. ein guter Ansatz dafür sind, dass wir nicht mehr auf das Paradigma des limbischen Systems als Funktionsträger der Emotion angewiesen sind. Literatur: ▪ Bering, R., Fischer, G. & Johansen, F.F. (2005). Neurobiologie der Posttraumatischen Belastungsstörung im Vier-Ebenen-Modell. ZPPM Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin, Heft 2, S.7-18. ▪ Häcker, Hartmut O. & Stapf, Kurt-H. (Hrsg.) (2004). Dorsch Psychologisches Wörterbuch (14.Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber. ▪ Morschitzky, H. (2002). Angststörungen. Diagnostik, Konzepte, Therapie, Selbsthilfe. Wien: Springer. 650 S. ▪ Pinel, John P.J. (2001). Biopsychologie (2. Aufl.). Heidelberg ; Berlin: Spektrum, Akad. Verl. ▪ Wahrig Fremdwörter Lexikon (1987). Sonderausgabe: Orbis Verlag für Publizistik GmbH, München. Online Dokumente: ▪ Bering, R., Horn, A., & Fischer, G.. Psychopharmakotherapie der Posttraumatischen ▪ Belastungsstörung. Psychotraumatologie 2002; 3:27, DIO: 10.1055/s-2002-20178. ▪ http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLÄTTER/SUCHT/Opiate.shtml ▪ Institut für Psychotraumatologie Zürich (ipz). Psychotraumatologie. ▪ Prof. Dr. Gottfried Fischer, Direktor des Instituts für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Köln, Vortragsreihe Universität im Rathaus, 8. November 2004. Psychologische Erste Hilfe für Gewalt- und Unfallopfer: Das Kölner Opferhilfemodell heute. 21 22