3.Block: 15.12.

Werbung

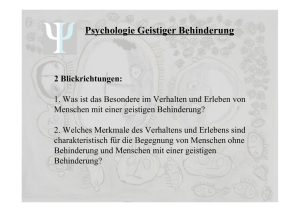

Vorlesung: Schuppener Grundlagen einer Pädagogik bei geistiger Behinderung NIG Stg.II/6.Stock HS 33 Hauptgebäude Termine: 24.11.06 (14.30 - 19.00); 25.11.06 (7.30 - 14.00); 15.12.06 (14.30 - 19.00); 16.12.06 (7.30 - 14.00) 5.7.2. Modelle zur Analyse von heil- und integrationspädagogischen Phänomenen und Fragestellungen (SE/VO 2 SST) (4 CP) Anmerkung zu dieser Mitschrift: Diese Mitschrift vom zweiten Block ist in Abstimmung mit den in der Vorlesung durchgenommenen Inhalten gestaltet und durch die Texte zur Vorlesung und Literatur meinerseits ergänzt! 3.Block: 15.12.2006 Literatur Vernooij, 224 – 229 Text Kessler 1989 Text: zum Beschluss der Kultusministerkonferenz von 1998 Statistische Veröffentlichungen der KMK, Dokumentation Nr.: 177, Nov. 05 http://bidok.uibk.ac.at/library/nickel-einstellungen.html http://bidok.uibk.ac.at/library/gl3-00-identitaet.html#id3124043 http://de.wikipedia.org/wiki/Vorurteil http://bidok.uibk.ac.at/library/gl3-00-stigma.html Schuppener, Saskia: Selbstkonzept und Kreativität von Menschen mit geistiger Behinderung Heimlich, Ulrich: Integrative Pädagogik – Eine Einführung Speck, Otto: System Heilpädagogik – Eine ökologisch reflexive Grundlegung Schaub & Zenke: Wörterbuch Pädagogik Sämtliche von Fr. Dr. Schuppener zur Verfügung gestellte Literatur! Inhalte Aktuelle pädagogische Leitlinien: Integration – Inklusion (Analyse von Filmbeispielen zur schulischen Integration) Vorschulischer und schulischer Bereich von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung Diskussionsfragen Welche der aufgeworfenen Hypothesen (siehe Foliensatz Schuppener) im Spannungsfeld zwischen Erreichtem und Ungelöstem können sie aus eigener Erfahrung a) widerlegen und b) bestätigen? - a) widerlegen: „Es gibt eine institutionelle Integration Behinderter in dieser Gesellschaft im Alltag – aber es gibt eine fast hoffnungslose Isolation Behinderter im privaten Alltag.“ Nun ja - b) bestätigen: Wo im Spannungsfeld zwischen Sonderschule als Schon- und Förderraum und Integration liegt ihre aktuelle pädagogische Position? b) Wie können sie ihre Position argumentativ begründen? - Meine pädagogische Position würde ich sagen liegt etwa genau in der Mitte. Hierbei möchte ich auch gleich mit meiner Argumentation anknüpfen. Die Sonderschule als Schon- und Förderraum muss ich sagen, gefällt mir das Wort „Schonraum“ nicht besonders, ich würde eher noch sagen „Nicht-Förderraum“, sprich, ein Raum, wo nicht genügend gefördert wird, weil man vielleicht der Ansicht ist, dass man überfordern könnte oder das es einfach gar nicht nötig ist bestimmte Dinge zu fördern. Inwieweit in Sonderschulen Förderung auch tatsächlich stattfindet ist schwer zu sagen, ich denke, dass ist sicher zum einen von der jeweiligen Schule selber abhängig und von den Pädagogen abhängig. Wie weit die Integration funktioniert ist meiner Ansicht nach auch von diesen beiden Punkten abhängig, aber auch vom Klassenverband. Diese drei Punkte wirken sicher sehr eng zusammen. Ich würde auf jeden Fall nicht generell sagen, dass Integration jetzt bezogen auf die Sonderschule 1 gar nicht funktioniert. Da sollte man schon differenzieren. Was Integration im Allgemeinen betrifft, so steh ich hier wieder in einem anderen Spannungsfeld, nämlich in dem der Integration – Selbstbestimmung. Ich selbst arbeite als Persönliche Assistentin, was doch mehr in die Richtung von Selbstbestimmung, zum Teil auch Normalisierung hinzielt. Aber auch selbstbestimmt ist nicht gleich selbstbestimmt, Grenzen sind auch hier sichtbar. Und sie liegen auch hier in erster Linie im finanziellen Bereich. Beispiel: Der Modellversuch „Unbegrenzt Assistenz“ existiert eben bisher nur als Modellversuch, und aus meiner Sicht ist es fraglich, ob dieses Modell in Zukunft auch wirklich umsetzbar sein wird. Wenn ich daran denke, wie lang es schon gebraucht hat, bis der Modellversuch tatsächlich in Gang gekommen ist. Aber ich möchte hier jetzt nicht ausschweifen. Um noch einmal auf meine Pädagogische Position zurückzukommen würde ich sagen, dass die Ansätze und die Leitideen nicht grundsätzlich schlecht sind, vielleicht hätte man da oder dort die Gedanken mehr ausdifferenzieren können, vor allem aber hätte man in der Umsetzung mehr aufpassen sollen. Normalisierung war nach dem ursprünglichen Leitgedanken auch nicht so gesehen, dass Menschen mit Behinderung „an die Gesellschaft angepasst werden müssen“, sondern eben, dass sie ihren Alltag, ihr Leben unter genau den selben normalen Bedingungen leben und gestalten dürfen sollen wie auch Menschen ohne Behinderung. Genauso hätte die Integration nicht dahin führen müssen, dass sie heute quasi zwangsweise als eine Form der BeSonderung gesehen wird, ja in gewisser Weise untrennbar mit ihr verbunden ist. In welchem Kontext lernen sie selbst besser und lieber? Im heterogenen oder homogenen? - Um ehrlich zu sein, lerne ich im homogenen Kontext schon besser. Erstens gibt es die Sicherheit, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die wissen, worum es geht bzw. wie die Rahmenbedingungen sind und warum und von daher ist zweitens natürlich auch ein leichterer oder erleichterter Austausch möglich. In gewisser Hinsicht ist es natürlich eine Art von Bequemlichkeit. Aber in erster Linie ist es die Sicherheit, dass man sich in einem vertrauten und gewohnten Feld befindet. Ad Text: „Integration und Heterogenität“ v. A. HINZ „Zwei grundsätzlich unterschiedliche Umgangsweisen mit Heterogenität – als Problem und auch als Chance“ Kinder sind verschieden, eine Heterogenität der Lerngruppen ist unumgänglich: Wie ging und wie geht die Schule generell damit um? Diskussionspunkt: „Gemeinsames Schulstufensystem vs. „Hierarchisches Schulstufensystem“ - Heterogenität als Problem: Trennung von „Ungleichen“, also von jenen Schülern, die andere im Lernen „Stören“, hemmen oder behindern -> Homogenisierung im Sinne einer Aussonderung, Hierarchisierung,… - Heterogenität als Chance: Vielfalten zulassen, kennenlernen und sich mit ihr auseinandersetzen. Einer lernt vom anderen. Anregung einerseits, aber auch Auseinandersetzen mit Konfliktsituationen anderseits. Diskussionen um Umgang mit Heterogenität – innerhalb der Schulpädagogik – werden getrennt geführt. Debatten um Heterogenität in den Bereichen: a) Integration Behinderte mit Nichtbehinderte, b) Interkulturelle Erziehung von Kinder mit Migrationshintergrund und c) Koedukativer Unterricht von Mädchen und Jungen. Ähnliche Argumentationsmuster (nach Hinz: Anpassungsmodell, Separierungsmodell, Ergänzungsmodell) in den 3 oben angeführten Dimensionen. Ersten beiden Modell haben den gleichen „homogenisierenden Gedanken“ als Nenner. Drittes Modell stellt eine Alternative hingegen dar. Separierungsmodell: - Argumente für eine Separierung: Bei der Koedukativen Erziehung werden die Jungen als „Störfaktor“ oder „Störender Einfluss“ angeführt. Mädchen sollten ohne diese störenden Einflüsse ihre Weiblichkeit entwickeln können. In Bezug auf die Interkulturelle Erziehung werden die schon grundsätzlichen unterschiedlichen Bedürfnisse zwischen Deutschen und ausländischen Kindern angeführt, wie z.B. die Muttersprache. Kinder mit anderer Herkunft sollten in „eigenen Schulen“ die Möglichkeit haben in ihrer jeweiligen „Heimatkultur“ ihre Identität entwickeln zu können. Bei behinderten Kinder sind die Bedürfnisse sowieso zu speziell, als das hier ein gemeinsamer Unterricht möglich wäre. Die Allgemeine Schule müsse von ihnen 2 entlastet werden. Nicht-Behinderte und Behinderte würden einander gegenseitig benachteiligen und das wäre nicht zu rechtfertigen. Anpassungsmodell: - Geht mit Verschiedenheit in zweifacher Weise um: Mit Ignoration, so weit dies vertretbar ist und ist es nicht mehr vertretbar, so ist das Problem beim jeweiligen Kind zu finden, welches dann in weiterer Folge dementsprechend „gefördert“ werden müsse (um es leichter anpassen zu können?) - Was die Koedukation betrifft, so kommt es hier zu einer Betonung der Gleichheit der Geschlechter (od. Ignoranz der Verschiedenheit), Orientierung erfolgt aber am Männlichen (am „Normalen“). Anpassung im Sinne von z.B. Kursen für Mädchen im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Also hier ist Förderung im Sinne einer Anpassung der Mädchen an das Männliche zu verstehen. Bei der Interkulturellen Debatte ist es Ähnlich: So lange die Kinder unterschiedlicher Herkunft nicht auffallen, kann man die Verschiedenheit so weit „übergehen“. Fallen sie auf -> besondere Förderung in der Allgemeinen Schule -> also Förderung zur Anpassung an das Deutsche. In der Integrationsdebatte: Ausgang von der Normalität des Nichtbehinderten, so weit es vertretbar ist, nimmt man das Kind mit Behinderung mit (= das Problem). Ist es nicht mehr vertretbar -> Förderung im Sinne einer Anpassung oder eines (Wieder-)Anschlusses an die Klasse. Ergänzungsmodell - Abwendung von der homogenisierenden Logik der ersten beiden Modelle. - Ziel: Gleichheit und Verschiedenheit „zusammendenken“. - Kinder sind gleich und verschieden! - „In der Gemeinsamkeit einer Schule sollen sie die je vorhandene Verschiedenheit einbringen und kultivieren können. - In Bezug auf die 3 Dimensionen heißt das: Bei der Interkulturellen Debatte, dass ausländische Kinder nicht deutschen Maßstäben werden. Bei der Koedukativen Debatte heißt das, dass Mädchen nicht männlichen Maßstäben unterworfen werden und bei der Integrationsdebatte heißt das, dass behinderte Kinder nicht ‚normalbegabten’ Maßstäben unterworfen werden. - Fazit: Allgemeine Schule muss eine „Vielfältige“ sein in Bezug darauf, dass geschlechterspezifische, kulturspezifische und begabungsbezogene Normen genügend Raum haben -> gemeinsamer Leitgedanke! Plus: Balance zwischen Gleichheit und Verschiedenheit unter dem jeweiligen Blickwinkel! - Spezifitäten: Koedukativ gesehen: Forderung der Mädchen -> Berücksichtigung der Verschiedenheit. Integrativ gesehen: Forderung behinderter Kinder -> Berücksichtigung ihrer Anteile von Gleichheit mit anderen. Klärung des Begriffes der Integration und seine Leitgedanken Integration bei SCHUPPENER (2005): „Von der allgemeinen Wortbedeutung her ist die Integration die ‚Vervollständigung eines unvollständigen Ganzen’ gemeint. Auf die Gesellschaft übertragen würde dies heißen, dass diese erst dann vollständig ist, wenn auch jene einbezogen sind, die durch irgendwelche Beeinträchtigungen nicht die so genannten Normalität erfüllen.“ (50; nach Haeberlin 1999) nach Annedore PRENGEL (1995): Als zentrales Motiv von Integration beschreibt Prengel die Erfahrung sozialen Lernens als eine „Anerkennung von Verschiedenheit“. Im engeren Sinne meint sie damit, dass „Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung das ‚dialektische Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft als Spannungsfeld der Identitätsentwicklung erleben’ sollen.“ (Schuppener 2005, 50; n. Prengel 1999, 181) nach dem Wörterbuch Pädagogik (2002): lat. integratio = Erneuerung, Wiederherstellung eines Ganzen; Allgemein wird Integration als sozialer Prozess der Eingliederung von Menschen in gesellschaftliche Systeme gesprochen. (275) Sinn und Unsinn von Inklusion: Text Sander Text „Von der integrativen zur inklusiven Bildung“/Sander Problem: in vielen internationalen Fachtexten und auch auf Tagungen wird von „Inclusion“ gesprochen, in der deutschen Sonderpädagogik ist der Begriff jedoch noch nicht so gängig. 3 Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft -> Beschluss -> ihre internationale, engl. Bezeichnung: „Special Education and Inclusion“. Dt. Wissenschafter haben Begriff der Inklusion aufgegriffen, aber (noch) nicht definiert. Der Begriff der Inklusion in der angloamerikanischen Fachsprache: Im angloamerikanischen Fachsprache war der Begriff „inclusion“ bereits vor der SalamancaErklärung gebräuchlich. Kanada = Geburtsland der inklusiven Schule -> 1991 „Changing Canadian Schools: Perspectives on Disability and Inclusion“ (Grundwerk v. Gordon Porter + Diane Richler) Vor Salamanca üblich: Eine Gleichsetzung der Begriffe Inklusion und Integration. Erst die Salamanca-Erklärung stellte den Begriff Inklusion ins Rampenlicht, jedoch ohne Definition. In der von der österreichischen UNESCO-Kommission hrsg. deutschen Übersetzung ist von Begriffen der Inklusion oder inklusiven Schule nichts zu lesen, hingegen wurden die Begriffe meist mit Integration oder integrativ übersetzt. Dass für den deutschen Begriff so gerne „Integration“ gebraucht wird ist aber nicht von ungefähr. Geht man nach Stainback & Stainback und einem kanad. Kollegen, die das wesentliche Konzept1 der Erklärung herausgearbeitet haben, dann ist es durchaus nachvollziehbar, so Sander, dass man Inklusion mit Integration übersetzt. Denn in der Erklärung findet sich, so Sander weiters, keine wesentliche Neuerung in Bezug auf das, was davor bereits unter der Bezeichnung der Integration beschrieben wurde. So gesehen würde ein neuer Begriff wie der der Inklusion nicht wirklich Sinn machen. Im angloamerikan. Raum: Nach Salamanca weiterhin synonymer Gebrauch der Begriff „Integration“ und „Inklusion“ – bei Befürwortern (wie z.B. Stainback & Stainback), aber auch Gegnern der Integrationsbewegung. Anhand einer breiten Wortmeldung von Integrationsgegnern in „Encyclopedia of Special Education2“ wird erkenntlich, dass hier kein Unterschied zum „mainstreaming“ vorgenommen wurde. Weiters werden pro und Contra-Inklusion-Argumente – vor allem contra Argumente – angeführt. Anmerkend: „Integration“ im Amerikanischen -> kein Fachbegriff, sondern ein Begriff aus dem Alltagsgebrauch! Klärung des Begriffes der Inklusion und seine Leitgedanken Inklusion Inklusion kommt laut Wikipedia aus dem Lateinischen inclusio und bedeutet so viel wie „der Einschluss“,.. …als Fremdwort so viel wie Einbeziehung, Einschluss, Einbeschlossenheit, Dazugehörigkeit und als Fachbegriff … … in der Pädagogik und Bildungspolitik, siehe Inklusive Pädagogik 3 . (Artikel „Inklusion“ in: Wikipedia) Integration gleich Inklusion? „Exclusion in schools sows the seeds of social discontent and discrimination. Education is a human rights issue and persons with disabilities should be part of schools, which should modify their operations to include all students. This is the message that was clearly articulated at the 1994 UNESCO World Conference on Special Educational Needs.” (vgl. Text Sander; Karagiannis, Stainback & Stainback 1996, 3;) 2 „Generally speaking, inclusion refers to the placement and education of students with disabilities in general education classrooms with students of the same age who do not have disabilities. The underlying premise of inclusion is that all children can learn and belong in the mainstream of school and community life.” (vgl. Text Sander; Boudah & McCorkle 2000, 928;) 3 Die inklusive Pädagogik ist ein neuer Ansatz der Pädagogik, dessen wesentliches Prinzip die Wahl für die Diversität (Vielfalt) in der Bildung und in der Erziehung ist. Befürworter der Inklusion basieren ihr Konzept auf der Anerkennung der Tatsache, dass die Heterogenität (Verschiedenheit) die Normalität darstellt. Sie plädieren für die Schaffung einer Schule für alle, die die Bildungs- und Erziehungsbedürfnisse aller Schüler zu befriedigen hat. (n. Wikipedia, die Freie Enzyklopädie) 1 4 Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten 1) Artikel aus Wikipedia 2) Artikel (2) v. Sander 1) Die inklusive Pädagogik möge sich laut Wikipedia vielleicht aus der integrativen Pädagogik entwickelt haben, zeigt aber doch sehr essentielle begriffliche und konzeptionelle Unterschiede, vor allem in Bezug auf die Gleichberechtigung der Schüler. Die Integration gehe von zwei Typen von Kindern aus, nämlich jenen „mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ und die „ohne sonderpädagogischen Förderbedarf“. „In ihrem Bestreben, Kinder mit Beeinträchtigungen zu integrieren, verursachten die Integrationsbefürworter ungewollt die Entstehung dieses Zwei-Gruppen-Bilds: Schüler, die innerhalb des Systems vollberechtigt etabliert sind und andere, die draußen stehen und sich zu integrieren haben.“ (Artikel „Inklusive Pädagogik“ in: Wikipedia) Jene zwei Gruppen von Schülern gäbe es bei der Inklusion nicht, sondern hier gäbe es schlicht und einfach Kinder und Jugendliche, welche die Schülergesamtheit darstellen und die eben unterschiedliche Bedürfnisse haben. „Viele dieser Bedürfnisse werden von der Mehrheit geteilt und bilden die gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse.“ Die integrative Pädagogik hat die Eingliederung der aussortierten Schüler angestrebt, was wieder deutlich macht, warum der Begriff der Integration (heute) so untrennbar mit Separation verbunden wird. Die inklusive Pädagogik hingegen erhebt den Anspruch, „eine Antwort auf die komplette Vielfalt zu sein“. Migrationshintergrund, Geschlecht oder Behinderung werden von ihr nicht als ein Störfaktor gesehen, sondern als ein Faktor, der eben einbezogen werden müsse. Die inklusive Pädagogik verstünde „sich als ein Recht aller Schüler, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen, sowie von ihrer ethnischen, kulturellen oder sozialen Herkunft“, so Wikipedia. „Kein Kind soll deswegen ausgesondert werden, weil es den Anforderungen der Schule nicht entsprechen kann.“ (zit. n. Artikel „Inklusive Pädagogik“ in: Wikipedia) 2) Inklusion gleich optimierte Integration? - Dieser Gedanke vieler Autoren rührt daher, dass sie im Konzept der Inklusion die „notwendige Antwort auf die realen Unvollkommenheiten der Integrationspraxis“ (vgl. Artikel Sander) - Das Problem des Integrationskonzepts: zu starker Fokus auf das behinderte Kind, nicht aber den Unterricht insgesamt. Stattdessen müsste man den Unterricht insgesamt verbessern und mehr auf die Bedürfnisse aller Schüler und Mitschüler eingehen -> im Sinne einer optimierten Integration, kurz Inklusion. - HINZ (2000 b): „Inklusion als ‚theoretischen Reflex eines geschärften Fokus angesichts einer konzeptionell verflachten und zunehmend problematischen Praxisentwicklung’ von Integration“. (230; in: Artikel Sander) - „Full inclusion“: Dieser Begriff (v.a. im Amerikanischen) sollte eine Abgrenzung zu Integration od. Mainstreaming darstellen, konnte sich aber nicht durchsetzen. - Die 5 Entwicklungsphasen der Sonderpädagogik (n.Bürli 1997, 55; Wilhelm & Bintinger 2001, 45; in: Artikel Sander): Exklusion: Behinderte Kinder sind von jeglichem Schulbesuch ausgeschlossen. Separation/Segregation: Behinderte Kinder besuchen eigene abgetrennte Bildungseinrichtungen. Integration: Behinderte Kinder besuchen mit sonderpädagogischer Unterstützung Regelschulen. Inklusion: Alle behinderten Kinder besuchen wie alle anderen Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen Regelschulen, die die Heterogenität ihrer Schüler und Schülerinnen schätzen und im Unterricht fruchtbar machen. „Vielfalt“ als Normalfall: Inklusion ist überall Selbstverständlichkeit geworden, der Begriff kann daher in einer ferneren Zukunft vergessen werden. (Quelle: Sander 2001, Bidok-Online) - Inklusion = Optimierte und erweiterte Integration? 1. Antwortmöglichkeit durch die Salamanca-Erklärung: „Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen. Das soll behinderte und begabte Kinder einschließen, Kinder von entlegenen oder nomadischen Völkern, von sprachlichen , kulturellen oder ethnischen Minderheiten sowie 5 Kinder von anders benachteiligten Randgruppen oder –gebieten“. (Salamanca-Erklärung 1996; 14: in Sander 2001, Bidok-Online) - Das heißt: Integration würde sich nach der Salamanca-Erklärung durchaus als Erweiterung verstehen, und zwar im Sinne einer Erweiterung des Begriffs >>Special Needs Education<<, welcher sich nicht mehr nur auf Menschen mit Behinderung beschränken würde, sondern eben auch auf Menschen mit Migrationshintergrund, sozialen, sprachlichen oder anderweitigen Besonderheiten. Sie würde sich aber auch als Erweiterung im Sinne einer Erweiterung des Begriffs der Integrationspädagogik verstehen, welche bisher nur von „Behinderten und Nichtbehinderten“ ausgegangen ist. 2. Antwortmöglichkeit durch eine Pädagogik der Vielfalt? - Ähnlichkeit mit der Inklusiven Pädagogik in den Punkten: a) wurde von Integrationspädagogen/Innen entwickelt und b) will Dichotomie behindert/nichtbehindert durchbrechen und c) haben Vielfalt und Heterogenität zum Ziel. - Pädagogik der Vielfalt4 3. Antwortmöglichkeit: Die Charta von Luxemburg: - Geht nach Sander nicht wirklich über die Salamanca-Erklärung hinaus. Ihr Ziel ist mehr die „Verbesserung und Erweiterung“ von Integration. Von einer Einbeziehung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in den inklusiven Unterricht ist jedoch nicht die Rede. a) Integration: (nach der Charta) = „Integration ist unser Ziel…Inklusion derjenigen, die bisher außerhalb gelassen worden sind, ist der erste Schritt zur Integration.“ (von Sander) b) Exklusion: (nach der Charta) = „Exklusion im Schulwesen sät die Saat der sozialen Unzufriedenheit und der Diskriminierung. Bildung ist ein menschliches Grundrecht, und Personen mit Behinderungen sollen in Schulen aufgenommen werden, die ihre Abwesenheit so ändern, dass sie alle Schüler und Schülerinnen einbeziehen können. Dies ist die Botschaft, die auf der UNESCO-Weltkonferenz über besondere pädagogische Bedürfnisse 1994 klar artikuliert wurde.“ c) Inklusion: als „Platzierung und Unterrichtung von Schülern mit Behinderungen in Regelschulklassen, gemeinsam mit gleichaltrigen Schülern ohne Behinderung. Nach der Prämisse sollen alle Kinder der Regelschule lernen und am Gemeinschaftsleben teilnehmen können.“ (ebd.) Schulpraktische Perspektiven Nach Sander (2001, Bidok-Online)verstehe sich Inklusion erst dann als Inklusion, wenn man sie als „erweiterte und optimierte Integration“ betrachte. „Die inklusive Klasse hat Kinder nicht nur mit behinderungsbedingten, sondern auch mit anders bedingten besonderen Bedürfnissen. In den meisten Staaten gibt es aber neben der Regelschullehrerausbildung nur noch eine Lehrerausbildung für die Arbeit mit behinderten Kindern und eine komplette sonstige Ausbildung für die Arbeit mit anderen benachteiligten Gruppen. Die die Inklusionsklassen unterstützende zweite Lehrperson – ich nenne sie kurz Stützlehrer oder StützlehrerIn – muss sich also auf der Basis ihrer meistens behindertenpädagogischen Qualifikation in die Pädagogik und Didaktik für Kinder mit anders bedingten besonderen Bedürfnissen einarbeiten.“ „…“ Während aber in der Vergangenheit die vom Durchschnitt abweichenden pädagogischen Bedürfnisse als störend galten, gelten sie in der inklusiven Klasse als selbstverständlich und werden vom Lehrerteam pädagogisch beantwortet.“ (vgl. Sander 2001, Bidok-Online) 4 Bereits 1992 wurde in einem mehrfach nachgedruckten Vortrag in Berlin erklärt (Sander 1992, 458 in: Sander 2001, Bidok-Online), dass der Begriff der Integration nicht grundsätzlich nur Menschen mit Behinderung einbeziehe, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund oder anderen Besonderheiten. Auch Georg Feuser fordert schon seit längerem eine solche Erweiterung des Begriffs. In seiner „Allgemeinen Pädagogik integrativer Potenz“ bringt er dies zum Ausdruck. Den Begriff der „Inklusiven Pädagogik“ findet man erst in einer neuen Veröffentlichung (2001), hier jedoch nur als Überschrift. Im Text selbst verwendet er nach wie vor den Begriff der Integration, wobei sich der inhaltliche Aspekt jedoch genau das anspricht, was Sander in seinem Text als „optimierte und erweiterte Integration“ abhandelt. (Sander 2001, Bidok-Online) 6 „…“ In der inklusiven Schulklasse wird jedes einzelne Kind ernst genommen, und es wird endgültig Abstand genommen von dem alle Beteiligten frustrierenden Versuch, die Klasse im gleichen Schritt und Tritt lernen zu lassen. Ich bin überzeugt, dass damit auch ein wichtiger Beitrag zur Humanisierung der Schule überhaupt und zum Abbau von Vandalismus und Gewalt gewährleistet werden kann.“ (ebd.) Vorschulischer und schulischer Bereich von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung Literatur Vernooij, 224 – 229 Text Kessler 1989 Text: zum Beschluss der Kultusministerkonferenz von 1998 Empfehlungen zum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (1998) (Nach dem Text „Zum Beschluss der Kultusministerkonferenz von 1998“) Einleitend: „In Ergänzung zu den ‚Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland’ – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.05.1994 – werden zu den Förderschwerpunkten im Bereich der geistigen Entwicklung, des Umgehen-Könnens mit geistiger Behinderung (vgl. Ziffer III, 2 der o.a. Empfehlungen…“) hiermit die ‚Empfehlungen zum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung’ vorgelegt.“ Pädagogische Ausgangslage Aufgrund der unterschiedlichen Erscheinungsbilder von intellektueller Beeinträchtigung und der (körperlich, psychisch und sozial) beeinträchtigten Lern- und Lebenssituation der Kinder, sei nach den Empfehlungen besondere Unterstützung in den Bereichen der Wahrnehmung, Sprache, Denken und Handeln von Nöten. Weiters sollte eine Anleitung und Hinführung zu einer (weitgehend) selbständigen Lebensführung gegeben werden. - Gedanken: Erziehung und Unterricht können beeinflussen Gelegenheit schaffen, Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit auszubilden Erwerb von Begrifflichkeiten und Vorstellungen Kreativität, Denken fördern und Kommunikation anregen. - Ziel: Lernprozesse anregen, in Rücksichtnahme auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung SP-Förderung: Hilfe zur Entwicklung der individuell erreichbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten Körpererfahrungen und diese erweitern Körperfunktionen: Beherrschung, Ausbildung senso- und psychomotorischer Fähigkeiten - Ausgangspunkt: - die individuelle Persönlichkeitsentwicklung individuelle Förderbedürfnisse persönliche Entwicklungsgegebenheiten 7 - Handlungsfelder - Entwicklungs-, sach-, sinnbezogeneund lebensorientierte Lernbereiche. - Sonderpädagogische Förderung… - in Erziehung und Unterricht: Befähigung der Kinder, Tätigkeiten im Alltag ohne fremde Hilfe verrichten zu können, Selbständigkeit, … - Erlangung eines positiven Selbstwerterlebens und Entfaltung der Persönlichkeit. Wichtig bei all den Punkten: die Bezugspersonen!! Sicherstellung der Förderung basaler Funktionen durch Aspekte von Pflege und Therapie zugeschnittene spezifische sonderpädagogische Förderung bei Schülern mit begrenzter Lebenserwartung. Entscheidung über Bildungsgang und Förderort - - Nach den Empfehlungen (unter Einbeziehen der Eltern u. bei Volljährigkeit des Schülers): hier entscheidet die Schulaufsicht (Regelungen diesbezüglich sind länderspezifisch), über Bildungsweg und die jeweilige Schule, die das Kind optimal fördern können. Förderung kann in Sonderschulen oder Allgemeinen Schulen stattfinden. Voraussetzungen: sächliche, räumliche und personelle Faktoren! Erziehung und Unterricht Orientierung an individuelle Lebenssituation und die zu erwartenden Anforderungen – in Bezug auf späteren Lebenszusammenhang! - Erziehung: Persönlichkeit entwickeln und differenziert wahrnehmen können eigene Persönlichkeit festigen Selbstsicheren Umgang mit der eigenen Behinderung lernen Teilhabe an der Gesellschaft lernen, sich darin zu behaupten Kontakte pflegen, erhalten Vorbereitung auf das künftige Leben der Kinder und Jugendlichen In Bezug auf oberen Punkt: Selbstversorgung, Selbsterhaltung, Existenzaufbau, … Gefahren erkennen lernen - Unterricht: Förderung im Bereich der geistigen Entwicklung, alters- und sachgerecht Handlungsorientierung: keine isolierte Förderung von Funktionen. Handlungen in aufeinander aufbauenden Schritten gliedern Bewegungsförderung: betrifft alle Bereiche der Motorik. Ziel: Körpererleben und Interesse an Bewegungen, Unterstützung der Wahrnehmung und Freude am Gemeinschaftsleben. Förderung der Wahrnehmung: Ziel: beeinflusst, differenziert und erweitert individuelle Erfahrung und Ausdrucksmöglichkeiten. Wahrnehmungsbereitschaft wecken und fördern! Unterstützung der Herausbildung von kognitiven Fähigkeiten, Konzentrations-, Anstregungsbereitschaft, Belastbarkeit und Ausdauer, Phantasie und Kreativität, Wahrnehmung aller Sinne und Verarbeitung dieser und diese in das persönliche Handeln integrieren lernen! Förderung kommunikativen Handelns: Ziel: Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken können, Mitmenschen verstehen können, diese ansprechen können, auch in anderen Formen (Gebärdensprache, Bilder), Umwelt erschließen können, ordnen und begreifen können, sowie Bereitschaft zur Kommunikation, Freude am Sprechen und sich mitteilen können. Förderung daher: Sammlung von Erfahrungen mit Symbolsystemen, Entwickeln von Tüchtigkeiten motorischer Voraussetzungen (z.B. Mundmotorik, Handmotorik, Zeigefunktion, …) 8 Förderung des Denkens: Ziele: Entwicklung der Merkfähigkeit, des vorausschauenden Denkens, Anwendung von Begriffen, Beurteilen und Bewerten von Zusammenhängen, Problemlösungsfinden,… Förderung der sozialen Kompetenz: Ziel: das Erlernen personaler Zuwendung, lernen sich anderen zuzuwenden, Zuwendung anderer beantworten können, sich mitteilen können, Beziehungen gestalten lernen unter Berücksichtigung von Umgangsformen und Regeln, Befähigung zur Teilhabe an sozialen und kulturellen Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde, Erlernen von lebenspraktischen und kulturellen Fähigkeiten. Sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen Unterricht - Voraussetzung: persönliche, räumliche und sächliche Voraussetzungen! - Vorteile: Nichtbehinderte und behinderte Kinder können im sozialen Bereich von einander lernen und sich Anregungen im Leistungsbereich holen. Durch Beobachtung: Verhaltensmuster in Kommunikation und Sprache, Bewegung und Umgang erweitern und differenzieren. - Leistungsbeurteilung: Erfolgt je nach den regionalen Regelungen - Lehrkräfte: Planung und Gestaltung von Unterricht, alle Bereiche pädagogischer Arbeit umfassend. Sonderschullehrer/Innen: Aufgaben im Rahmen des gemeinsamen Lebens der Klasse und Zusammenarbeit mit Eltern. - Didaktische Grundsätze des Unterrichts: Individualisierte Formen der Planung, Durchführung und Nachbereitung der Unterrichtsprozesse, Ziele in Unterrichtsvorhaben bezüglich der gesamten Klasse sollen aufgenommen werden mit dem Ziel der Förderung des Sozialen Miteinanders. - Was ist zu beachten: a) Differenzierung in den Zielen, Inhalten, Anforderungen, b) Differenzierung des methodischen Vorgehens, c) Differenzierung in den Aufgaben, im Einsatz mit den Medien, in Lern- und Arbeitsgruppen + Einzelarbeit. - Aufgabenfeld: sonderpädagogischer Lehrkräfte a) Förderung der Bewegungs-, Handlungs- und Wahrnehmungsfähigkeit b) Förderung der kognitiven, kommunikativ-sprachlichen, der sozialen und emotionalen Entwicklung, c) Zusammenarbeit mit anderen Diensten, d) gemeinsamer Unterricht e) Fortschreibung der Förderpläne. - Aufgabenfeld: aller Lehrkräfte a) Bereitschaft zur Kooperation und Berücksichtigung sonderpädagogischer, therapeutischer und pflegerischer Belange im Unterricht b) Förderung des gemeinsamen Lebens und Lernens in der Schule c) Förderung der Kontakte zu Nichtbehinderten… d) Zusammenarbeit mit Eltern. (Quelle: Beschluss der KMK 1998, Bidok-Online) Sonderpädagogische Förderung in Sonderschulen - - Sie wird vor allem von all jenen Kindern besucht, deren Förderung in einer Allgemeinen Schule nicht ausreichend gewährleistet werden kann. Die im Förderschwerpunkt ausgebildete Lehrkraft trägt in Zusammenarbeit mit dem Klassenteam die Gesamtverantwortung für die von ihr geleitete Klasse und koordinierte Klasse und koordiniert die verschiedenen Angebote. jahrgangsbezogene Gliederung auch jahrgangs- und stufenübergreifende Lerngruppen möglich 9 - auch ein Nachmittagsangebot Sonderpädagogische Förderung in kooperativen Formen - - Kooperative Formen der Förderung und Unterrichtung erschließen allen Beteiligten Möglichkeiten zur wechselseitigen Annäherung und zur Erfahrung von mehr Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander. Ziel: soziale Beziehungen, Verständnis; Erfahrungen in der gemeinsamen Umwelt, was eine wesentliche Erleichterung in Bezug auf die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen soll. Sonderpädagogische Förderung im Rahmen von sonderpädagogischen Förderzentren - - diese können als regionale und überregionale Einrichtungen entstehen und neben dem Förderschwerpunkt der „geistigen Entwicklung“ noch andere Förderschwerpunkte mit einbeziehen, z.B. präventive, stationäre, kooperative,…Formen… Quelle: Beschluss der Kultusministerkonferenz 1998, Bidok-Online Text Kessler 1989: Integration im Vorschulbereich/Frühförderung, Therapie, Kindergarten Einleitend „Dabei verstehe ich Integration zum einen als ein anzustrebendes Ziel, im Sinne von gesetzlichen Grundlegungen und bestmöglichen Rahmenbedingungen, und vor allem aber verstehe ich Integration als einen gemeinsamen Lernprozess, den alle Beteiligten im alltäglichen Miteinander und in der tagtäglichen Auseinandersetzung gestalten und erfahren. Dieser Prozess ist – wie jedes Beziehungsgeschehen – vielschichtig, nicht geradlinig und konfliktfrei, und betrifft uns alle in unserer Gesamtheit, also körperlich, emotional, kognitiv,…“ (zit. n. Kessler 1989, Bidok-Online) Kindergarten Die Entwicklung eines Kindes ist auch – nach Kessler – zunehmend damit verbunden, dass es zu einer allmählichen Loslösung des Kindes von (ersten) engeren familiären Bindungen kommt, wobei hier der Kindergarten eine zentrale Rolle spielt, da hier eine erste solche „Loslösung“ dieser Art stattfindet. Es ist mit einem „Trennungsprozess“ verbunden, in dem das Kind zum ersten Mal – unter normalen Bedingungen eben – eine Trennung von seinen familiären Bezugspersonen erfährt. Gleichzeitig mit dieser Trennung ist aber auch das Kennenlernen eines neuen sozialen Umfelds gegeben – durch die Kinder, durch die Kindergartentante, es sind gewissermaßen neue Bezugspersonen für das Kind. Sein soziales Umfeld erweitert sich. Ziel: nach Kessler Ein integrierter Kindergarten in Wohnortnähe und die notwendige therapeutische Unterstützung. Vorteile eines integrierten Kindergartens: - Kinder lernen von einander - Gegenseitige Rücksichtnahme, wobei Bedürfnisse aller Kinder gleichermaßen ernst genommen werden müssen. - Kontakte aufnehmen, Konflikte austragen, liebevolles Zuwenden, Interaktionen untereinander,… - „Radikale Infragestellung des Konkurrenz- und Leistungsverhaltens“ - „Vielfalt der möglichen Ausdrucksformen und der akzeptierten Verhaltensweisen wirken oft für die nicht behinderten sehr befreiend und ermöglicht es ihnen dann eher, ihren eigenen, z.B. regressiven oder aggressiven Impulsen nachzugehen,…“ - Teamarbeit Ein paar Zahlen zur „Sonderpädagogischen Förderung in Schulen von 1994 – 2003“ Schülerinnen und Schüler mit SPF in Sonderschulen: 10 2003: 429.300 Schülerinnen und Schüler (bezogen auf Deutschland), Trotz der steigenden Tendenz Schüler mit SPF auch an Allgemeinen Schulen zu unterrichten, ist die Zahl der Schüler mit SPF an Sonderschulen angestiegen, von 4,3 auf 4,8%. Die Aufteilung auf die Förderschwerpunkte: FSP-Lernen: 228.900, FSP-Geistige Entwicklung: 70.300 und FSP-Sprache: 35.900. Schülerinnen und Schüler mit SPF an Allgemeinen Schulen: 2003: 63.400 Schülerinnen und Schüler mit SPF in Allgemeinen Schulen. Das ist ein Anstieg von 3,7% gegenüber dem Vorjahr. Die Aufteilung in diverse Schulformen: Grundschule: 41.400, Hauptschule: 9.500, Integrierte Gesamtschule: 5.000 und Orientierungsstufe: 1.700. Aufteilung der Integrationsschüler auf Förderschwerpunkte: FSP-Lernen: 29.700, FSPEmotionale Entwicklung: 12.100, FSP-Sprache: 10.000 und FSP-Körperliche und motorische Entwicklung: 4.400. Auffälligkeiten bei der Verteilung der Schüler auf Sonderschule und Allgemeinen Schule: Deutliche Unterschiede erkennbar bei der Aufteilung auf Sonderschule und Allgemeine Schule. Seltene Unterrichtung von Schülern mit FSP-Geistige Entwicklung in Allgemeinen Schulen. Höherer Anteil von Schülern im FSP-Emotionale und soziale Entwicklung in Allgemeinen Schulen, im Vergleich zu Sonderschulen. Länderergebnisse zur Sonderpädagogischen Förderung in allen Allgemeinen Schulen: Die Zahlen sind absolut und umfassen alle Förderschwerpunkte: (für das Jahr 2002 + 2003) - Baden-Württemberg: 2002 – 16.628 / 2003 – 17.018 - Bayern: 2002 – 9.439 / 2003 – 5.479 - Bremen: 2002 – 3.036 / 2003 – 2.372 - Hessen: 2002 – 2.818 / 2003 – 3.337 - Rheinland-Pfalz: 2002 – 1.708 / 2003 – 1.329 Länderergebnisse zur Integration von Schülern mit SPF im FSP-Geistige Entwicklung: Die Zahlen beziehen sich auf diesen Förderschwerpunkt und auf Allgemeine Schulen, für die Jahre 2002 und 2003. - Baden-Württemberg: 2002 – 68 / 2003 – 57 - Bayern: 2002 – 62 / 2003 – 134 - Bremen: 2002 – 69 / 2003 – 56 - Hessen: 2002 – 119 / 2003 – 127 - Rheinland-Pfalz: 2002 – 68 / 2003 – 65 Verteilung der Schüler mit SPF auf die verschiedenen Schulformen, im FSP-Geistige Entwicklung: für das Jahr 2003 - Allgemeine Grundschule: 1.327 Schüler - Orientierungsstufe: 58 Schüler - Hauptschule: 183 Schüler - Schularten mit mehreren Bildungsgängen: 31 Schüler - Realschule: 51 Schüler - Gymnasium: 19 Schüler - Integrierte Gesamtschule: 310 Schüler - Freie Waldorfschule: 4 Schüler Quelle: Statistische Veröffentlichungen der KMK, Dokumentation Nr.: 177, Nov. 05 Einstellungen Definition nach Cloerkes (2001, 75 in: Vorlesungsunterlagen/Schuppener) „Eine Einstellung ist ein stabiles System von positiven oder negativen Bewertungen, gefühlsmäßigen Haltungen und Handlungstendenzen in Bezug auf ein soziales Objekt.“ Definition nach dem Wörterbuch Pädagogik von Schaub & Zenke (2002, 165) Einstellung = engl. mental set, „Einer der vielen gängigen Begriffe in Psychologie, Soziologie und Pädagogik, die je nach theoretischem Kontext, in dem sie Verwendung finden, mit sehr unterschiedlichen Inhalten versehen werden. Bedeutungen wie Haltung, grundlegendes 11 Reaktionsmuster in bestimmten Situationen, vergleichsweise stabile Meinungen gegenüber Personen und sozialen Institutionen werden besonders häufig mit dem Begriff verknüpft.“ Definition aus Schuppener (2005, 52) „Einstellungen sind als positive oder negative Bewertungsformen gegenüber so genannten sozialen Objekten zu verstehen, die ihrerseits relativ stabil und handlungsweisend sind.“ Erwerb von sozialen Einstellungen „Soziale Verhaltensweisen bzw. Einstellungen würden nach Nickel im Rahmen der Sozialisation erworben“, das heißt so viel wie, (…) „dass sich Einstellungen stets unter den Verhältnissen der jeweiligen Gesellschaftsordnung heranbilden, unter denen die Heranwachsenden leben und sozialisiert werden“. (Nickel 1999 in: Bidok-Online) Einstellungen entwickeln sich demnach durch die Aufnahme von Information und in Auseinandersetzung mit der Umwelt. Die Vergegenständlichung menschlicher Wesenskräfte beschreibt dabei die Aneignung von der Existenz einer bestimmten Gesellschaftsstruktur mit ihren Besonderheiten (Klassencharakter, Institutionen, Wertesysteme, Verhaltensnormen, Einstellungen etc.). Prinzipiell seien Einstellungsstrukturen dann am stabilsten, so Nickel, „wenn die vorhandenen Einstellungen von einem Individuum als persönlich bedeutsam erlebt werden“, beispielsweise, „wenn Menschen ihre Einstellung in tätiger Auseinandersetzung, in einem kooperativen und dialogischen Miteinander und unter Herausbildung von entsprechenden Sinn- und Bindungsstrukturen erwerben konnten.“ (ebd.) Einstellungsmodell Von Einstellungsmodellen lässt sich zwischen mehrdimensionalen und eindimensionalen Ansätzen unterscheiden, wobei die „Drei-Komponenten-Theorie“ bei jenen der mehrdimensionalen das am weitesten verbreitete ist. Die „Drei-Komponenten-Theorie“ unterteilt eine Einstellung in eine kognitive (Wissenskomponente: denken), eine affektive (Gefühlskomponente: wahrnehmen, empfinden, empfinden) sowie eine konative (handlungsbestimmende: handeln, antizipieren, Einfluss nehmen) Dimension. „Das Modell geht von der Annahme einer grundlegenden Konsistenz (bei durchaus möglichen Diskrepanzen) zwischen den verschiedenen Dimensionen sowie von einer prinzipiellen Konsistenz der gesamten Einstellung und dem offenen Verhalten aus.“ Es gibt aber auch Autoren, die es vorziehen, Einstellungen eindimensional zu betrachten, also nur die affektive Komponente, da es viele Hinweise darauf gibt, dass die affektive Komponente in größtem Maße die Einstellung bestimmt. Bedingungsfaktoren und Determinanten der Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung - - - Art der Behinderung Rangordnung von Behinderungen Schwere der Behinderung Funktionsbeeinträchtigungen Eigenverantwortlichkeit und „Heilungschancen“ (betreffend die gessellschaftlichen Vorstellungen über Ursachen von Behinderung. Diese können soziale Reaktionen prägen) Visibilität und Auffälligkeit der Behinderung, also die Sichtbarkeit einer Behinderung Sozio-ökonomische und demographische Determinanten (auf der Seite der Subjekte der Sozialen Reaktionen), wie z.B. Schichtzugehörigkeit, Bildungsgrad, Beruf, Alter, Geschlecht,… Persönlichkeitsdeterminanten Kontakt mit Menschen mit Behinderung Soziale Reaktionen auf Behinderung Im Bereich der Interaktion: 12 Anstarren, Ansprechen, diskriminiernde Äußerungen, Witze, Spott, Hänseleien, Aggressivität und extremere Reaktionen (Behindertenfeindlichkeit mit Vernichtungstendenz). Demgegenüber haben Äußerungen von Mitleid, aufgedrängte und unpersönliche Hilfen, Spenden und Scheinakzeptierung eine scheinbar positivere Mitwirkung, konnotieren aber ebenso Abgrenzung und Abwertung Psycho-physische Reaktionen Angst, Ekel, Abscheu, Gefühle des Erregt- und Erschüttertseins, Rat- und Hilflosigkeit. Drei Reaktionsformen werden unterschieden: 1) originäre Reaktionen 2) offiziell erwünschte Reaktionen 3) überformte Reaktionen. Originäre Reaktionen und offiziell erwünschte Reaktion stehen zueinander in einem Widerspruch. Überformte Reaktionen: nur ein scheinbarer Ausweg aus dem Dilemma. Originäre Reaktionen: sind urmenschlich, spontan und affektiv. Angst oder Neugierde können aus ihnen entspringen, und aus Angst kann Aggressivität als Folge hervorgehen, „aus der sehr schnell direkt oder über den Umweg des Aufkommens von Schuldangst und Schuldgefühlen eine ablehnende Haltung und Isolation entsteht“. „..“ Im Sinne der sozialen Erwünschtheit werden originäre Reaktionen maskiert und kulturell überformt“. (Markowetz 2000 in: Bidok-Online) Erklärungsansätze Soziologische Erklärungsansätze Diese machen vor allem die widersprüchlichen Normen und das Fehlen eindeutiger Verhaltensregeln dafür verantwortlich. Einerseits soll Behinderten Interaktionspartnern zwar eine nicht - wertende Aufmerksamkeit entgegengebracht werden und Merkmale – die Behinderung bedingend - sollen für irrelevant deklariert werden (Irrelevanzregel), doch im Wesentlichen führt diese künstlich-rationale Ausblendung relevanter Tatsachen bestenfalls zu einer Scheinakzeptanz. (Markowetz, Bidok-Online) Psychologische5 (und psychoanalytische)Erklärungsansätze Die Psychologie geht davon aus, dass die Angst vor dem Behinderten und die Angst davor selbst Behindert zu werden, ein entscheidender Faktor ist. Da Behinderte eigentlich nicht abgelehnt werden sollen, kommt es zu Gewissenskonflikten und Schuldängsten. In der Begegnung mit Behinderten bilden sich Ängste aus, die die Unversehrtheit des eigenen Körpers bedrohen. Diese Angst eben - vor der ›Ansteckung‹ - führt zu einer Kontaktvermeidung. Wahrgenommene Abweichungen führen zu „kognitiven Dissonanzen“ (vgl. Festinger 1978), die der Mensch z.B. durch Scheinkontakte, Mitleidsäußerungen oder Spenden auszugleichen versucht. (ebd.) Die psychoanalytische Lehre oder der Psychoanalytische Ansatz geht von einer natürlichen, triebhaften Ablehnung von behinderten Menschen aus, welche gesellschaftlich stark sanktioniert wird und dies führt zu einer Schuldangst vor dem verinnerlichten Über-Ich. Die Schuldangst sei dabei so stark, dass der triebhafte Impuls selbst gar nicht ins Bewusstsein dringt, sondern verdrängt würde, so bei Nickel (vgl. Bidok-Online). Neben dieser genannten Verdrängung bewirke die Schuldangst in Folge weitere Abwehrmechanismen, wie beispielsweise Projektion und Rationalisierung, welche die Basis für die Ablehnung von beeinträchtigten Menschen bilden würden. (ebd.) 5 Auch in anderen psychologischen Ansätzen spielt die Kategorie "Angst" eine große Rolle. Das Bild, das der einzelne Mensch von sich selbst hat ("self-image", "Selbst") beinhaltet auch die Vorstellung, die der einzelne Mensch von seinem Körper hat. Dieses wird als "body-concept" oder "body-image" bezeichnet. "Angesichts der außerordentlich positiven gesellschaftlichen Bewertung von Schönheit und körperlicher Integrität ist eine Abweichung von diesen Standards von großer Bedeutung für das body-image des Einzelnen" (CLOERKES 1984, 27). Einige Autoren gehen davon aus, dass zwischen der Wertigkeit des eigenen body-image und den Einstellungen zu von diesen Idealen abweichenden Personen ein großer Zusammenhang bestehe. Der hohe Wert, den Gesundheit und physische Integrität in unserer Gesellschaft einnehmen, führe zu einer Angst vor dem Verlust dieses Besitzstandes, die beim Anblick von Behinderungen anderer aktualisiert wird. Als Reaktion auf die Gefährdung physischer Integrität infolge eines Mangels an anderen, zur Verfügung stehenden Verhaltensweisen, setzen die einem Individuum zur Verfügung stehenden Abwehrmechanismen Vermeidung und Rationalisierung ein. Die beschriebene Angst ist jedoch nicht allein auf gesellschaftliche Werte wie Schönheit, Gesundheit etc. zurückzuführen. Historisch gesehen resultiert diese Angst nicht zuletzt aus einer magischen Furcht vor Ansteckung, also aus einer mangelnden Informiertheit. Den kognitiven Konsistenztheorien liegt die Annahme zugrunde, dass Angstreaktionen nicht angeboren und instinktiv seien, sondern auf "kognitive Dissonanzen" zwischen bekannten und fremdartigen Wahrnehmungen gründen. Dabei wird eine prinzipielle Konsistenz zwischen Meinungen, Gefühlen, Verhaltensabsichten und offenem Verhalten postuliert. (vgl. Nickel, Bidok-Online) 13 Auf psychoanalytischer Basis beschreibt Niedecken (1993) ihre Kategorie der "Phantasmen"6. Unsere eigenen Bilder und (Vorstellungen)von behinderten Menschen, „also die Erscheinungen, die wir beobachten, verschmelzen häufig mit einem unterstellten Anders-Sein“. Und genau dieses Bild würde zur Realität. Die geistige Entwicklung bestimmt sich in der Auseinandersetzung des Säuglings mit seiner Bezugsperson. Dabei ginge die Haltung der sie umgebenden Umwelt in die Auseinandersetzung mit ein, so Nickel. (ebd.) Diese Grundhaltung scheint von Prozessen der Angstabwehr geprägt zu sein, wie z.B. Abgrenzung von diesem scheinbaren Anders-Sein oder Anpassungsversuche des Anders-Sein an die Normalität oder aber auch die Übertragung tabuisierter kollektiver Tötungswünsche. ebd.) Erklärungsansatz „Fremdheit“ Andere theoretische Erklärungsansätze- und Hypothesen - Just-World-Hypothese - Komplexitäts-Polarisierungshypothese - Novel-Stimmungs-Hypothese - Ambivalence-Amplification-Hypothese Acht Formen kultureller Einstellung zu Menschen mit geistiger Behinderung (n. Schuppener Vorlesungsfolie) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menschen mit geistiger Behinderung als „Untermenschen“ Menschen mit geistiger Behinderung als „Bedrohung“ Menschen mit geistiger Behinderung als „Objekte des Schreckens“ Menschen mit geistiger Behinderung als „Objekte der Lächerlichkeit“ Menschen mit geistiger Behinderung als „Objekte des Mitleids“ Menschen mit geistiger Behinderung als „Heilige“ Menschen mit geistiger Behinderung als „ewige Kinder“ Menschen mit geistiger Behinderung als „Kranke“ Entstehungszusammenhang von Stigmata (Abbildung n. Schuppener 2005, 52) EINSTELLUNGEN VORURTEILE STIGMATA Was sind Vorurteile? Nach Schaub & Zenke, 2002 (588) Vorurteil: engl. prejudice. „Unkritische Übernahme einer Meinung, Erwartung oder Auffassung. Ein Individuum mit Vorurteil fällt über Personen, Sachverhalte, Gruppen usw. positive oder negative Urteile, ohne die Gründe dafür zu kennen bzw. geprüft zu haben oder eigene und möglichst objektive Erfahrungen zu machen. Zumeist wird der Begriff im negativen Sinne verwendet.“ (ebd.) Nach Wikipedia, der Freien Enzyklopädie (Online) wird Vorurteil in zweierlei Hinsicht gebraucht: 1. „Ein Vorurteil ist ein wertendes Urteil beziehungsweise eine im Allgemeinen wenig reflektierte Meinung - ohne verständige Würdigung aller relevanten Eigenschaften eines gewerteten Sachverhaltes oder einer Person. Anders als ein Urteil ist das wertende Vorurteil' für den, der es zu spüren bekommt, häufig Ausgangspunkt für entsprechend motivgesteuerte Handlungen, bisweilen so besehen – zumindest zeitweilig – zweckdienlich“. 2. „Ein Vorurteil stellt im ursprünglich semantischen Sinne ein vorläufiges Zwischenergebnis während der Entwicklung eines endgültigen Urteils dar. Vorurteile werden unbewusst erstellt, unvermeidlich auf Grund der neurologisch nachgewiesenen Bildung eines Durchschnitts aller 6 Bei Phantasmen handelt es sich um "jene psychischen Konfigurationen, in denen Gesellschaften ihre Herrschaftsstrukturen in den Individuen gesellschaftlich unbewusst absichern, sie wie unabänderlich und naturgegeben erscheinen lassen" (ebd., 113). Sie sind das Konglomerat gesellschaftlicher Einstellungen, die die menschliche Persönlichkeitsentwicklung mitbestimmen. Kein Mensch, so NIEDECKEN, wird geistig behindert geboren. 14 Erfahrungen im Gehirn. Es baut sich eine Modellvorstellung auf, und nach erneuter Prüfung zu einem endgültigen Urteil um“. (vgl. Artikel „Vorurteil“ in: Wikipedia) Nach Cloerkes (2001, 76) „Unter Vorurteilen sind ‚extrem starre, irrationale und negative Einstellungen’ zu verstehen, ‚die sich weitgehend einer Beeinflussung widersetzen’.“ (Cloerkes 2001, zit. n. Schuppener 2005, 52) Stigmata und Stigmatisierungen Stigmatisierung nach Schaub & Zenke (2002, 531) Stigmatisierung: lat. stigma Brandmahl, Beschimpfung; engl. stimatization. „Aufbau von Vorurteilen gegenüber einem Individuum durch öffentliche Zuschreibungen von negativen Merkmalen, mit denen i.d.R. diskriminierende Stereotype verknüpft sind: z.B. Lernbehinderter, Sozialhilfeempfänger, Vorbestrafter,..“ (ebd.) Stigmatisierung nach Cloerkes (2001, 135; Hervorhebung im Original d. Schuppener 2005, 52) ‚Stigmatisierung ist das Verhalten aufgrund eines zueigen gemachten Stigmas’. Nach Schuppener (2005, 52) „Obwohl ein Stigma ‚verhaltensnäher’ ist als ein Vorurteil, muss dem Stigma auf der Einstellungsebene nicht zwangsläufig und kausal eine Stigmatisierung auf der Verhaltensebene folgen.“ (ebd.) „’Stigmata’ werden als Sonderfälle spezifischer Vorurteile definiert und stellen somit die finale Ausformung dieser ‚Entwicklungskette’ im Sinne einer komplexen Generierung und Etbalierung negativer Einstellungen dar.“ (zit. Schuppener 2005, 52) Stigma nach Cloerkes (2001, 76) „Ein Stigma ist der Sonderfall eines sozialen Vorurteils und meint die Zuschreibung bzw. die negative Definition eines Merkmals oder einer Eigenschaft.“ (Cloerkes, zit. n. Schuppener 2005, 52) Wie entstehen Stigmata Stigmata können auf zweierlei Ansätzen entstehen: 1.) dem strukturellen Ansatz 2.) dem prozessualen Ansatz Ad. 1.) Der Strukturelle Ansatz: postuliert als Kernkriterium des ‚Andersseins’ eine objektiv fassbare Normverletzung. Wirkt statisch und isoliert und scheint „Festlegung einer zweifelsfrei beobachtbaren Normalabweichung“ für sich zu beanspruchen. (Schuppener 2005, 53) Ad. 2.) Der Prozessuale Ansatz: Dieser Ansatz sieht als Devianz das Resultat sozialer Reaktionen und setzt seinen Fokus dabei nicht auf den anscheinend „Abweichenden“, sondern sieht Zuschreibungen des abweichenden Verhaltens durch „andere“ gegeben. Zwei Grundmotive oder Hypothesen zur Entstehung von Stigmata (vgl. Hohmeier 1975) a) Machtinteressen b) Angst Ad. a.) Machtinteressen „Dieses übergeordnete Motiv basiert auf spezifischen Strukturen wie Leistungsnormen, Zweck-MittelOrientierung sowie konkreten Machtinteressen von Institutionen und Gruppierungen, denen immer weniger Menschen gerecht werden können und folglich für Stigmatisierungen prädisponiert sind.“ (Schuppener 2005, 53) Ad. b.) Angst „Triebtheoretische Annahmen postulieren das urmenschliche Naturbedürfnis nach einer ‚SchwarzWeiß-Differenzierung’ und berufen sich auf eine generell existente Grundangst vor vermeintlicher Andersartigkeit, die durch interkulturelle Studien zum Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung bestätigt wird.“ (ebd.) 15 Funktionen von Stigmata (n. Hohmeier 1975) a.) auf individuumsorientierter Ebene (Mikroebene): 3 Unterkategorien -> 1.) Orientierungsfunktion zwecks Vorstrukturierung sozialer Situationen und Implizierung der Reduzierung von Unsicherheit, 2.) Entlastungsfunktion, welche auf Grund selektiver, verzerrter Wahrnehmung oder auch Projektion in ein so genanntes ‚SündernbockSchema“ mündet und 3.) Identitätsstrategie, welche eine „Wiederherstellung“ der eigenen und auch gefährdeten Homöostase zum Ziel hat und das Selbst sich darum vom vermeintlichen Anderen vornimmt. (Schuppener 2005, 53) b.) Funktionen auf gesellschaftsorientierter Ebene, Makroebene: 4 Faktoren: Systemstabilisierung, welche den Umgang zw. gesellsch. Gruppen und ressourcenabhängigen Gütern (Status, Berufschancen,..) regelt. Kanalisierung, von Aggressionen (auf Sünderböcke), Verstärkung der Normkonformität von Nicht-Stigmatisierten und Herrschaftsfunktion, welche ihre Äußerung in Unterdrückung und Ausschluss konkurrierender Gruppen zeigt. (Schuppener 2005, 54) Folgen von Stigmatisierung - - als „schwerwiegend und nahezu irreversibel beschrieben“. (n. Hohmeier 1975 in: Schuppener 2005, 54) auf gesellschaftlicher Ebene: Diskriminierungen, Verlust des bisherigen Status, Isolation und Aussonderung; auf interaktionaler Ebene: „Halo-Effekt“ (ausschließliche Orientierung am Stigma), Überlagerung bisher vorhandener, wahrgenommener positiver Eigenschaften und zu ner Umdefinierung des von Stigmatisierung Betroffenen -> Dominanz von Angst, Unsicherheit, Anspannung,… auf identitätsbezogener Ebene: akute Probleme und Gefährdungen günstiger IchEntwicklungen. (ebd.) Geistige Behinderung als Stigma „Goffman (1967) differenziert zwischen so genannten ‚Normalen’ und Personen mit Stigma und entzieht Letzteren auf der gedanklichen Zuschreibungsebene ein humanitäres Grundrecht: ‚Von der Definition her glauben wir natürlich, dass eine Person mit einem Stigma nicht ganz menschlich ist’ (vgl. S. 13). In Übertragung auf die Verknüpfung und Assoziation von ‚geistiger Behinderung und Stigma’ wäre hier zu schlussfolgern, dass die elementare Zugehörigkeit zur Gruppe menschlicher Wesen für Personen mit geistiger Behinderung in Frage gestellt werden, bzw. abgesprochen werden würde Die Auswirkung derart begrifflicher Festlegungen würde im Praxisfeld zu akuter Diskriminierung und totalitärer Ausgrenzung dieser Personengruppe führen, weshalb nicht nur ein etwaiges Stigmatisierungsverhalten, sondern auch schon ein Stigma auf der ‚Einstellungsebene’ bewusst reflektiert und kritisch diskutiert werden muss. Ausgehend von Goffmans (1967) Stigmakonzept, in dem Stigma als ‚Situation des Individuums’ gesehen wird, ‚das von vollständiger sozialer Akzeptierung ausgeschlossen ist’ (vgl. S. 7), muss die pädagogische Sichtweise von geistiger Behinderung im Hinblick auf den Zusammenhang mit einer Stigmatisierung betrachtet und hinterfragt werden.“ (vgl. Schuppener 2005, 54) 2 fundamentale Faktoren in Bezug auf Menschen mit Behinderung (n. THIMM 1979) a) Das „Behinderungsmerkmal“ b) Die „situativen Bedingungen“ ad. a) z.B.: Visibilität einer Behinderung, wie die gesellschaftliche Akzeptanz einer spezifischen Behinderungsart Zum Beispiel ist bei einer geistigen Behinderung ein größeres Risiko einer von Menschen empfundenen sozialen Distanz da, wie z.B. jetzt Menschen mit einer anderen Behinderung, wie Sprach-, Seh-, Hör- oder Körperbehinderungen. 16 ad. b) z.B.: „Die originäre, situationsunabhängige soziale Bewertung weist für Menschen mit geistiger Behinderung also schon Stigmatisierungstendenzen auf, verstärkt werden solche Tendenzen durch die Wahrnehmung und Beurteilung institutioneller Aspekte, die im weitesten Sinne als situative Bedingungen aufzufassen sind.“ (zit. n. Schuppener 2005, 55) Nach HAEBERLIN muss Stigmatisierung nicht erst im Interaktionsprozess stattfinden, sondern kann schon in der Einrichtung beginnen, in der der behinderte Mensch aufgenommen wird, wie Frühförderzentrum, Sonderschule, Werkstätte, was so viel heißt wie, dass diese Einrichtungen zumeist mit einer negativen Konnotation behaftet sind, also mit einem Etikett eines „niedrigen Status“ versehen sind. (vgl. Schuppener 2005, 55) Konkrete stigmatisierende Faktoren nach GRZESKOWIAK (1980) 1.) Kommunikationsverhalten: „Der sprachliche Ausdruck von Menschen mit geistiger Behinderung korreliert z.T. nicht mit den gesellschaftlichen Normvorstellungen, was zu einer Auffälligkeit im kommunikativen Bereich führt und Stigmata prädisponiert.“ (ebd.) 2.) Das Sozialverhalten: „Das Verhalten von Menschen mit geistiger innerhalb sozialer Beziehungen ist z.T. durch Interaktionsstörungen und fehlende Ausdrucksmöglichkeiten geprägt, was wiederum als stigmatisierungsfördernd registriert werden muss.“ (ebd.) 3.) Das Leistungsverhalten: „Neben dem äußeren Erscheinungsbild, dem Kommunikations- und Kontaktverhalten wird insbesondere die Leistung einer Beurteilung unterzogen. Hier kann die Arbeitsleistung von Menschen mit geistiger Behinderung einem Vergleich mit allgemeinen Ansprüchen und Standards kaum genügen und mündet so in eine diskreditierende Eigenschaft der Leistungsminderung als weiteren Stigmafaktor.“ (ebd.) Halo-Effekt - Grundlegendes Problem: Generalisierung eines Stigmas. Im Sinne eines Hal-Effektes: Das Stigma als Negatives Merkmal wahrgenommen führt zu einer völligen Überlagerung der positiven Eigenschaften – auf Seiten des Stigmaträgers. Label-Approach - d.h. stigmatisierende Faktoren auf Verhaltensebene führen zu einem Label approach, weil nach dem Labeling-Ansatz eine schrittweise Annäherung des Stigmatisierten an die etikettierende Fremdeinschätzung hat und diese einen nachhaltigen Einfluss auf die Identitätsentwicklung- und –etablierung hat Stigma und Identität: Auswirkungen von Stigmatisierungen und Etikettierungen auf die Identitätsbildung bei Menschen mit geistiger Behinderung Einleitend: Im Verlauf der Identitätsbildung macht ein Individuum auch für die Identität bedrohliche Erfahrungen und diese kann dadurch auch geschädigt werden, was im Weiteren Verlauf zu einer „misslungenen Identität“ führen kann. Goffman (1967): - Außenanforderungen an eine stigmatisierte Person 17 Akzeptanz der Rolle als normales Verhalten seitens Stigmaträger -> „Scheinakzeptanz“ des Individuums -> „Scheinnormalität“ - Die Außenwelt macht Vorgaben über die Verhaltensweisen stigmatisierter Individuen. (vgl. Cloerkes) Die zwei Identitäten nach GOFFMAN: Virtuale soziale Identität Aktuale soziale Identität Im Sinne von Beurteilungsstandards, welche zur Kategorisierung von Interaktionspartnern in aktuellen sozialen Situationen zur Verfügung steht. Bezieht sich auf die tatsächlich existenten Attribute, die ein Interaktionspartner in einer aktuellen Situation aufweist. vgl. Schuppener 2005, 56 Was bewirken Stigmatisierungen - - GOFFMAN (1967, 11): „…konstituiert eine besondere Diskrepanz zwischen virtualer und aktualer Identität“ (vgl. Schuppener 2005, 57) GOFFMAN (ebd.): Gefahr eines „self-fulfilling-prophecy-Effekts“, d.h. einmal vorgenommene Kategorisierung aufrechtzuerhalten.. KRAPPMANN (1969) + THIMM (1975): Gehen auch von Außeneinwirkungen aus, und sprechen von einer Gefährdung der Ich-Identität, vor allem dann, wenn jenes Spannungsverhältnis zw. persönlicher und sozialer Identität nicht mehr homöostatisch ist. (ebd.) Gefahr des Rückfalls auf die persönliche Identität bei Rückzug und Desinteresse an Interaktionspartnern. Oder Gefahr der Überanpassung an die soziale Identität mit einer ausschließlichen Fixierung auf Bezugspersonen in Folge eines Anpassungsverhaltens. (vgl. GRZESKOWIAK 1980) THIMM’s Auswirkungen einer Stigmatisierung auf Identitätsentwicklung: Persönliche Identität Ich Identität (Ich Balance) (Innenaspekt des Selbst) Biographie Einmaligsein Kontaktstörungen (Rückzug) Distanzierungsstörungen (Konformismus) Ritualismus Soziale Identität (Außenaspekt des Selbst) Teilhabe an Rollensystemen So sein wie andere - KRAPPMANN’s Nicht-Identität: Kann das Resultat sein, wenn… a) …zwischen persönlicher und sozialer Identität kein Balanceakt gelingt und b) …es in weiterer Folge zu einer Dominanz einer der beiden Identitätsebenen kommt. das Ganze kann dann in schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen münden. - - GOFFMAN, KRAPPMANN und THIMM: vernachlässigen die „internen Aspekte,..’ also die Verarbeitung von Stigmatisierungsprozessen.“ (n. Cloerkes 2001, 149; Hervorhebung durch Schuppener 2005, 58) FREY setzt an diesem Punkt an: 18 FREY’s Modell: Ausgangspunkt Nach seinem Modell kann das Individuum Stigmatisierungen in zweifacher Weise begegnen. - Im sozialen Selbst: Stigmatisierungen werden abgewehrt, widerlegt, verleugnet -> dies ist nur eine partielle Abwertung für das Individuum. Im privaten Selbst: negative Bewertungen werden authentisch wahrgenommen, dennoch als unwichtig betrachtet. FREY’s Modell: 3 Aspekte: Externer Aspekt (Erfahrungen und Informationen des Individuums über sachl. und personale Umwelt): hier handelt es sich um den einer Person zugeschriebenen Status, welcher soziale und persönliche Identifizierung durch andere erfasst (vgl. GOFFMANN’s soziale und persönliche Identität). Interner Aspekt (Frey: „Selbst“): Reflexiver Prozess (vgl. GOFFMAN’s Ich-Identität), zwei Ebenen: 1.) Soziales Selbst und 2.) Privates Selbst. (siehe oben) Integrations- und Balanceaspekt (vgl. auch KRAPPMANN’s balancierte Identität): Integration von Privatem und Sozialen Selbst, Rücksichtnahme auf Rahmeninformationen, leitet das Handeln ab und bestimmt Identitätsdarstellung. (vgl. Artikel „Cloerkes“ in: Bidok-Online) Inhalte: Konstruktive interne Verarbeitungsmöglichkeiten von Stigmatisierungen (Ebene der Identitätsentwicklung) 2 Thesen (s. JULIUS in: Schuppener 2005, 59): a) „Auf eine Bedrohung der Identität der durch Stigmatisierungen kann das Individuum in vielfältiger Art und Weise reagieren.“ b) „Stigmatisierungsfolgen sind weder zwangsläufig, noch einheitlich und sollten deshalb im konkreten Fall empirisch ermittelt werden.“ (ebd.) Stigma-Identitätsthese + geistige Behinderung CLOERKES (2001, 138): „Stigmatisierende Zuschreibungen führen zwangsläufig zu einer massiven Gefährdung bzw. Veränderung der Identität stigmatisierter Menschen.“ (vgl. Schuppener 2005, 58) LINDEMANN & VOSSLER (2000, 107): „Wer ein defektorientiertes Menschenbild und eine Beurteilung seiner selbst als behindert oder gestört erfahren hat, lebt in allen sozialen Bereichen damit.“ (vgl. Schuppener 2005, 58) GOFFMANN, KRAPPMANN & THIMM: Stigmatisierungen bei Menschen mit einer Behinderung führen notwendigerweise zu Identitätsstörungen. (vgl. Schuppener 2005, 58; Hervorhebung durch die Autorin) JULIUS (2000, 178): „Möglichkeiten des Stigma-Managements und einer aktiven Abwehr der Stigmatisierung durch das Individuum werden nicht berücksichtigt.“ (ebd.) Anmerkungen zur These - - Annahme einer geradezu automatischen Identitätsstörung bzw. –umformung (vgl. Grzeskowiak 1980; Schriber 1986; Thimm 1985; Wöhler 1982; Artikel „Cloerkes“ in: Bidok-Online), wobei wieder andere empirische Studien dazu zum Teil widersprüchliche Ergebnisse lieferten. (vgl. Dönhoff-Kracht 1980; Wocken 1983a; ebd.) Andere Autoren: positive Selbstbilder bei Behinderten, z.B. Grohnfeldt (1976a; Krug/Rheinberg/Peters 1977; Wocken 1983b.; ebd.) WOCKEN (1983b): Kam zu der Überzeugung, dass seine Ergebnisse jene StigmaIdentitäts-These widerlegen würden. Andere Studien: stützen Annahme eines negativen Selbstkonzeptes behinderter Menschen (Moser 1986; Pfeiffer 1972; ebd.) Warum diese Widersprüche 19 - Möglichkeit: wegen der methodischen Unterschiede Möglichkeit: theoretischer Nachholbedarf aufgrund einer unpräzisierten Formulierung der These. Offene Fragen in Bezug auf die These (n. Schuppener 2005, 59) - Frage nach der „Wahrnehmung des Stigmas ‚geistig behindert’ bei Menschen, die wir als solche etikettieren und - Die Frage n. Strategien zu einer „Form von Stigmatisierungsverarbeitungen unter dem Fokus möglichst ‚positiver Resultate’ für die Identitätsetablierung.“ (ebd.) Entstigmatisierungstendenzen Schuppener (2005, 59): „Die Diskussion um Entstigmatisierung hat im Bereich ‚begrifflicher Etikettierungsdebatten’ dazu geführt, dass die Bezeichnung ‚geistige Behinderung’ generell zur Disposition steht (GOLL 1998).“ (ebd.) Strategien zur Entstigmatisierung: 2 Ebenen a.) Auf Ebene der internen Auseinandersetzung beim stigmatsierten Individuum: 1.) ‚Welche Erfahrungen sind für das Subjekt überhaupt identitätsrelevant? 2.) Wie werden diese Erfahrungen vom Subjekt wahrgenommen, bewertet und beeinflusst? 3.) Wie deutet das Subjekt die Summe seiner Erfahrungen auf der innerpsychischen Meta-Ebene?’ b.) Auf Ebene der externen Zuschreibungen: Hier steht die Rolle des Zuschreibers in Vordergrund, welche ebenfalls – also auf die Rolle des Zuschreibers bezogen – eine aktive Auseinandersetzung mit den Stigmatisierungsvorgängen einfordert. CLOERKES (2001): „Er verweist in diesem Zusammenhang grundsätzlich auf die Strategien zur Veränderung sozialer Reaktionen, da ein Stigma ja als Sonderfall eines sozialen Vorurteils definiert ist. Vor dem Hintergrund der ‚Kontakthypothese’ als wichtigste Variable zur Veränderung von Einstellung und Verhalten wird stets auf das Handlungs- und Erfahrungsfeld einer ‚sozialen Integration’ verwiesen (vgl. Schuppener 2005, 2.2.3.1.4), wenn es um Entstigmatisierungen geht (vgl. Markowetz 1998), da nur durch ‚Gleichheit’ eine Aufhebung des ‚Andersein’ erfolgen kann, die sich in den Identitätskonzepten von stigmatisierten Menschen mit Behinderung niederschlägt. Im Rahmen integrativer Ansätze lässt sich auf das Modell der ‚Dialogischen Validierung’ von Markowetz (2000) verweisen, in dem nicht die gänzliche Eliminierung, sondern ein vorsichtiger und reflektierter Umgang mit Bewertungen und Zuschreibungen favorisiert wird (vgl. Tabelle).“ (vgl. Schuppener 2005, 60) Die Phasen des ‚Dynamischen Phasenverlaufs der Dialogischen Validierung (n. Markowetz 2000, 118) Bei diesem Konzept geht es genau gesagt um die Qualität eines Kontaktes, ebenso bei der sozialen Integration, bei der es um die Art und die Intensität der Integration geht. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) Contacting (zueinander kommen) Discovering (sich selbst und gegenseitig entdecken) Storming (aneinander geraten) Grounding (nachspüren) Equalizing (balancieren und feinabstimmen Living (gemeinsam leben – gemeinsam handeln) Doubting (zweifeln – in Frage stellen) 20