Document

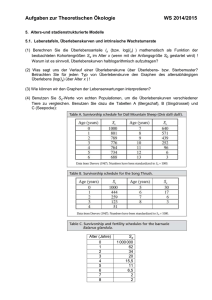

Werbung

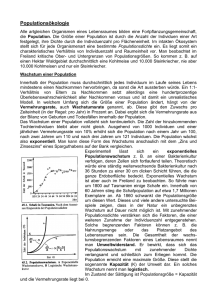

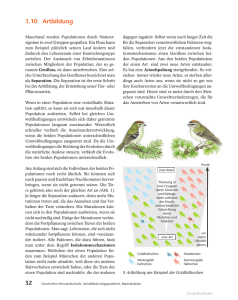

52. Populationsökologie (dt. Kapitel 47) Die Populationsökologie (Demökologie) beschäftigt sich mit der Dynamik von Populationen, das heisst mit Veränderungen in ihrer Grösse und Zusammensetzung und deren Ursachen. Auf der ökologischen Ebene wird eine Population als die Gesamtheit aller Individuen einer Art definiert, die einen gemeinsamen Lebensraum bewohnen und damit auf dieselben Ressourcen angewiesen sind und durch ähnliche Umweltfaktoren beeinflusst werden. Die Eigenschaften einer Population werden, sowohl in ökologischen als auch in evolutionären Zeiträumen, durch Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Organismen und ihrer Umgebung geprägt und können durch natürliche Selektion modifiziert werden. Jede Population ist durch zwei wichtige Parameter gekennzeichnet: Die Dichte (Abundanz) und die räumliche Verteilung (Dispersion) ihrer einzelnen Mitglieder Jede Population besitzt zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein geographisches Verbreitung-gebiet und eine definierte Grösse (die Anzahl der Mitglieder). Bevor die Dynamik einer Population untersucht wird, muss eine räumliche Grenze festgelegt werden. Unabhängig davon sind auch Dichte und Verteilung zwei wichtige Kennzeichen einer Population. Die Populationsdichte (Abundanz) ist definiert als Individuenzahl pro Flächen- oder Raumeinheit. Die Verteilung (Dispersion) ist das räumliche Muster, in dem die Individuen innerhalb ihres Verbreitungsgebietes vorkommen. Bestimmung der Populationsdichte Die Populationsdichte wird oft durch Zählen bestimmt. Zum Teil werden auch nur Stichproben gemacht und die Tiere werden an einigen repräsentativen Stellen gezählt. Manchmal wird die Populationsgrösse aufgrund direkter Indizien, wie zum Beispiel der Anzahl der Nistplätze oder Baue oder auch durch Kotspuren und Fährten, bestimmt. Eine weitere Methode, die gewöhnlich zur Schätzung von Tierbeständen in der freien Wildbahn verwendet wird ist die Fang-undWiederfang-Methode. Dabei werden Tiere gefangen, markiert und wieder freigelassen. Nach einer bestimmten Zeit, in der sich die Population wieder durchmischen konnte, werden wieder Tiere eingefangen. Aus dem Verhältnis zwischen markierten und unmarkierten Tieren die beim zweiten Mal gefangen werden, kann man die Grösse der Gesamtpopulation abschätzen. Falls keine Änderung in der Populationsgrösse aufgetreten ist, kann man folgende Gleichung dazu verwenden: N = (Anzahl der markierten Tiere x Zahl der Tiere im 2. Fang) Anzahl der markierten Wiederfänge Verteilungsmuster (Dispersion) Das Verbreitungsgebiet einer Population ist durch die geografischen Grenzen definiert, innerhalb derer sie lebt. Innerhalb dieses Gebietes kann die lokale Dichte beträchtlich schwanken, da nicht alle Regionen gleich gute Habitate darstellen und zudem Individuen bestimmte Abstandsmuster in Bezug auf ihre Artgenossen einhalten. Die möglichen Verteilungsmuster können innerhalb eines Kontinuums schwanken. Von einer aggregierten oder kumularen 1 (geklumpten) Verteilung spricht man, wenn sich Individuen an bestimmten lokalen Stellen lokal anhäufen. Eine uniforme (äquale, homogene) Dispersion bedeutet, dass alle Organismen in gleichmässigem Abstand zueinander auftreten, und eine zufällige (inäquale) Dipersion ergibt sich, wenn sie in einem beliebigen, unvorhersehbaren Abstand zueinander verteilt sind. Lokale Aggregation resultiert oft aus dem Muster der Ressourcenverteilung. Pflanzen können dort gehäuft auftreten, wo Bodenbedingungen und andere Unweltfaktoren Kei-mung und Wachstum begünstigen. Tiere wandern häufig innerhalb ihres Verbreitungsgebietes zu bestimmten Kleinlebensräumen, die ihren Lebensbedürfnissen besonders gut entsprechen. Bei Tieren kann eine geklumpte Verteilung auch mit der Partnersuche oder mit anderen sozialen Verhaltensweisen zusammenhängen. Gruppenbildung kann auch erhöhte Sicherheit bedeuten. Eine uniforme oder homogene Verteilung resultiert aus direkten Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Individuen. Gegenseitige Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe kann bei Pflanzen zu solch einer homogenen Dispersion führen. Zum Teil scheiden Pflanzen auch Substanzen aus, die das Wachstum von Konkurrenten verhindert. Bei Tieren ist eine uniforme Verteilung in der Regel auf Konkurrenz um Ressourcen zurückzuführen; sie kann aber auch durch soziale Beziehungen zustande kommen, die individuelle Territorien schaffen. (Territorialverhalten siehe Kapitel Verhalten) Zufallsgemässe Dispersion tritt auf, wenn zwischen einzelnen Inividuen weder starke positive noch negative Wechselbeziehungen herrschen: Die räumliche Position eines einzelnen Organismus ist somit unabhängig von anderen. Die meisten Populationen zeigen zumindest eine Tendenz zu geklumpter oder uniformer Verteilung. Auch unterschiedliche Populationen einer Art zeigen bestimmte Verhaltensmuster. Die Faktoren, welche die Verteilung einer Art innerhalb eines Areals bestimmen, sind Gegenstand der Biogeographie. Schema für das Verteilungsmuster siehe auch Abb. 47.2 dt. bzw. 52.2 engl. Demographie ist die Untersuchung der Faktoren, die Geburten- und Sterberaten einer Population beeinflussen Die Geburten- und Sterberaten sind innerhalb einer Population verschieden und hängen vor allem von Alter und Geschlecht ab. Daraus folgt, dass die zukünftige Populationsgrösse zu einem grossen Teil von der aktuellen Verteilung der unterschiedlichen Altersstufen und Geschlechter bestimmt wird. Altersstruktur und Geschlechterverteilung Bei vielen Organismen leben verschiedene Generationen nebeneinander. Diese Koexistenz mehrere Generationen gibt den meisten Populationen eine bestimmte Altersstruktur, in der sich die relative Anzahl an Individuen einer bestimmten Altersklasse wiederspiegelt. Oft wird dies in einer Alterspyramide dargestellt. Die Altersverteilung bestimmt massgeblich die Wachstumsrate einer Population. Jede Altersgruppe hat eine charakteristische Geburten- und Sterberate. Die Geburtenrate ist ein Mass für die Fertilität (Fruchtbarkeit) einer Population. Zum Teil wird noch die Natalität (Zahl der Nachkommen einer Population) von der Fekundität (individuelle Fruchtbarkeit -> Nachkommen pro Individuum) unterschieden. In der Regel besitzen Organismen mittleren Alters die höchste Fekundität. Die Sterberate oder Mortalität dagegen ist im ersten Lebensjahr und im Alter am grössten. 2 Ein wichtiger demographischer Faktor für die Altersstruktur ist die Generationszeit (-> Zeit zwischen eigener Geburt und Geburt des Nachkommens). Im Allgemeinen korreliert die Generationszeit eng mit der Körpergrösse. (Abb. 47.3 bzw. 52.3) Eine Population wächst also umso schneller, je kürzer die Generationszeit ist. Das Geschlechterverhältnis ist ein weiterer wichtiger demographischer Faktor. Normalerweise korreliert die Anzahl der Weibchen direkt mit den zu erwartenden Geburten, die Anzahl der Männchen ist häufig nicht so bedeutend, da sich bei vielen Spezien ein Männchen mit mehreren Weibchen fortpflanzen kann. Hingegen bei Arten, bei denen die Tiere in monogamen Partnerschaften leben, wirkt sich eine Reduktion der männlichen Population negativ auf die Geburtenzahl aus. Solche demographischen Überlegungen werden auch in Jagdgesetze eingebracht. Lebenstafeln und Überlebenskurven Lebenstafeln werden entwickelt, indem man eine Kohorte (eine Gruppe gleichaltriger Individuen) von der Geburt bis zum Tode aller Mitglieder verfolgt und die Anzahl der Sterbefälle und der Nachkommen tabellarisch auflistet, die unter den Kohorten-Mitgliedern einer bestimmten Altersstufe während eines definierten Zeitraumes auftreten. Man kann eine solche Querschnittstabelle auch erstellen, wenn man die alterspezifischen Mortalitäts- und Geburtenraten einer Population für einen bestimmten Zeitraum kennt. Anhand dieser Lebenstafeln wird die durchschnittliche Lebenserwartung ersichtlich. Zum Teil können diese Daten auch in einer Überlebenskurve wiedergegeben werden. Es gibt drei verschiedene Typen dieser Kurven: (siehe auch Abb. 47.4 bzw. 52.4) • Typ 1 (konvexe Kurven): Geringe Sterberate in den frühen und mittleren Lebensphasen, zunehmende Mortalität unter den älteren Gruppenmitgliedern. Bsp. Mensch. • Typ 2 (Geraden): Sterberate während der gesamten Lebensdauer konstant. Bsp.: Einige Eidechsen und Nagetiere. • Typ 3 (konkave Kurven): Hohe Sterberaten in frühen Lebensstadien, bei überleben eines kritischen Alters sinkt die Mortalität. Bsp. Auster. Zum Teil gibt es auch Mischformen dieser Typen. Fazit: Die Überlebensrate spielt eine wichtige Rolle bei der zeitlichen Veränderung der Populationsgrösse. Faktoren, die Fortpflanzung und Tod eines Organismus zeitlich beeinflussen, bestimmen seinen Lebenszyklus Unterschiede in Lebenszyklen Wie die meisten Eigenschaften eines Lebewesens ist auch der Lebenszyklus ein Produkt der natürlichen Selektion. Merkmale des Lebenszyklus helfen bei der Analyse des Populationswachstums. Durch den unterschiedlichen Druck der natürlichen Selektion gestalten sich Lebenszyklen sehr heterogen. Beispiel: Lachse, die einmal viele kleine Eier ablaichen und danach sterben. Und 3 Eidechsen, die nur einige grosse Eier legen, dies aber regelmässig mehrere Jahre lang wiederholen. Lebenszyklen können in vielen wichtigen Aspekten auch zwischen unterschiedlichen Populationen derselben Art aber auch innerhalb derselben Population signifikant schwanken. Trotz dieser Schwankungen, lassen sich einige Gesetzmässigkeiten erkennen. Häufig variieren Lebenszyklen parallel mit Umweltveränderungen. Beispiel: Parallelen zwischen der Gelege- bzw. Wurfgrösse und der geografischen Breite: Tropische Säugetiere, Eidechsen und sogar Insekten tendieren dazu, weniger Nachkommen zu produzieren, als ihre Verwandten in temperierten Regionen. Grund: Mehr Zeit für die Nahrungssuche, da die Tage während der Aufzuchtsphase länger sind. Als weitere Gesetzmässigkeit beeinflussen sich die Merkmale des Lebenszyklus häufig gegenseitig. Bei Vögeln beobachtet man die Tendenz, dass Fertilität und Mortalität miteinander assoziiert sind. Auch andere Merkmale, wie verzögerte Geschlechtsreife und intensive elterliche Fürsorge, korrelieren häufig mit einer geringen Reproduktions-kapazität und niedriger Mortalität. Die Verteilung limitierter Ressourcen Laut Darwin wird die Fitness an den Nachkommen gemessen, die überleben und selbst zur Reproduktion gelangen. Müsste in diesem Sinne ein idealer Lebenszyklus entworfen werden, so würden die Mitglieder einer Population sehr früh gschlechtsreif werden, sich oft fortpflanzen und grosse Gelege haben. Da Lebewesen nur einen beschränkten Energiehaushalt haben, kann die natürliche Selektion jedoch nicht all diese Eigenschaften optimieren. Wenige gut ernährte Nachkommen tragen zu einer grösseren Fitness bei, da sie um die limitierten Ressourcen innerhalb einer bereits dichten Population konkurrenzieren können. Die Lebenszyklen in der Natur stellen daher immer eine Kompromisslösung dar. Die Beziehung zwischen limitierten Ressourcen einerseits und miteinander konkurrierenden Lebensfunktionen andererseits ist ein wichtiger Aspekt bei der Untersuchung von Lebenszyklen, denn Zeit, Energie und Nährstoffe, die für eine Funktion aufgebracht werden, stehen nicht für andere Funktionen zur Verfügung, es kommt zu sogenannten „trade-offs“ (Kompromissen) Viele Lebenszyklen werden dadurch geprägt, dass der Nutzen, der aus einer gegenwärtigen Investition in die Nachkommenschaft resultiert, gegen den Aufwand abgewogen wird, der für zukünftige Reproduktionsaussichten aufgebracht werden muss. In diesem Zusammenhang lassen sich drei Problemstellungen formulieren: Wie oft soll sich ein Organismus fortpflanzen? Wann soll er mit der Reproduktion beginnen? Wieviele Nachkommen soll er in einer Reproduktionsphase erzeugen? Die Art und Weise, in der jede Population diese Fragen löst, führt zu verschiedenen Lebenszyklus-Mustern, die in der Natur beobachtbar sind. Im Folgenden werden diese Möglichkeiten genauer betrachtet. Dabei muss man sich aber im Klaren sein, dass Individuen den Zeitpunkt ihrer Fortpflanzung oder die Zahl ihrer Nachkommen kaum selber bestimmen können (ausser dem Menschen). Lebenszyklusmerkmale sind Ergebnisse der Evolution, die sich in Entwicklung und Physiologie eines Lebewesens manifestieren. Die Anzahl der Reproduktionsereignisse Es gibt zwei Lebenszyklustypen: Semelparitie (lat. semel: einmal und und parere: gebären) Pflanzen und Tiere, die den grössten Teil ihrer Energie in Wachstum und Differenzierung investieren, diese Energie dann in einem einmaligen Reproduktionsaufwand stecken, um danach zu sterben. Beispiel: Die meisten Insekten, einige Lachsarten sowie einjährige und manche mehrjährige Pflanzen. 4 Iteroparitie (lat. iteratio: Wiederholung) Organismen, die sich mehrmals fortpflanzen. Die relativen Vorteile dieser beiden Strategien muss man im Zusammenhang mit Fertilität und Überlebenswahrscheinlichkeit sehen. Mehrmalige Reproduktionsereignisse setzen voraus, dass ein Organismus einen Teil seiner Ressourcen in seine Überlebensfähigkeit investiert. Unter welchen Bedingungen kann die Evolution von Semelparitie und Iteroparitie erwartet werden? Dabei muss sowohl die Überlebenswahrscheinlichkeit der Eltern als auch die der präreproduktiven (noch nicht geschlechtsreifen) Nachkommen in Betracht gezogen werden. Semelparitie kann man erwarten, wenn der Aufwand, den die Eltern erbringen müssen, um zwischen den einzelnen Reproduktionsphasen am Leben zu bleiben, zu hoch ist, oder der Kompromiss zwischen Fekundität und Überleben zu gross ist. Iteroparitie entsteht, wenn die Überlebenschancen der Eltern, einmal etabliert, relativ gut sind, die Mortalität der Nachkommen im juvenilen Stadium jedoch hoch ist. Die Grösse der Gelege Die Gelegegrösse ist definiert als Anzahl der Nachkommen pro Reproduktionsereignis. Bei iteroparen Organismen kann der Energieaufwand, der in die gegenwärtige Nachkommenschaft investiert wird, die Überlebensfähigkeit und damit die zukünftigen Reproduktionsaussichten beeinträchtigen oder auch die spätere Gelegegrösse reduzieren. (s. a. Abbildung 47.6a/b bzw. 52.6a/b) Es muss daher ein Kompromiss zwischen der derzeitigen Fekundität einerseits und den Überlebenschancen und dem damit verbundenen zukünftigen Reproduktionspotential andererseits, geschlossen werden. Im Allgemeinen werden Organismen, die mit grosser Wahrscheinlichkeit das nächste Jahr nicht erleben werden, ihren Fortpflanzungserfolg durch hohe Investitionen in den gegenwärtigen Reproduktionsaufwand maximieren. Organismen mit potentiell langer Lebensdauer maximieren in der Regel ihre derzeitige Fertilität nicht so weit, dass sie dadurch ihr zukünftiges Reproduktionspotential gefährden würden. In einigen Fällen variiert die Gelegegrösse innerhalb derselben Population auch in Abhängigkeit der Jahreszeiten. (Abb.47.8 bzw. 52.8) Es gibt auch Kompromisse zwischen der Anzahl und der Qualität der Nachkommen innerhalb eines einzelnen Reproduktionsereignisses. Organismen mit einer Typ-3-Überlebenskurve produzieren in der Regel grosse Gelege mit kleinen Eiern oder Nachkommen. Jeder Abkömmling ist daher nur mit einer geringen Energiemenge ausgestattet. Im Gegensatz dazu sind die Nachkommen in kleinen Gelegen im Allgemeinen grösser und haben bessere Aussichten das Adultstadium zu erreichen (entsprechend Typ-1- und Typ-2-Überlebenskurven). Wie bei allen anderern Anpassungen des Lebenszyklus hängt auch die Anzahl und Grösse der Nachkommen vom Selektionsdruck ab, dem der Organismus während seiner Evolution ausgesetzt war. Pflanzen und Tiere, deren Abkömmlinge hohe Mortalitätsraten aufweisen, prodzieren oft sehr viele aber relativ kleine Nachkommen. Das Gleiche geschieht mit Pflanzen, die an einem Ort wachsen, der für sie nicht optimal ist. Nur wenige der vielen produ-zierten Samen werden keimen können. In manchen Fällen werden die Überlebenschancen der Nachkommen durch Zusatzinvestitionen von Seiten der Eltern beträchtlich erhöht. Zum Beispiel haben Samen grosse Energievorräte, die den Keimlingen helfen, sich zu etablieren. Primaten haben oft nur ein bis zwei Nachkommen gleichzeitig. Durch ihre Fürsorge und die langen Lernperioden in den ersten Lebensjahren, wird ihre Fitness beträchtlich gesteigert. 5 Das Alter bei der ersten Reproduktion Der Zeitpunkt der ersten Fortpflanzung kann einen grossen Einfluss auf die spätere Reproduktionsleistung eines Weibchens haben. Wieder müssen die Maximierung der gegenwärtigen Fortpflanzung und die Minimierung der Mortalität gegeneinander abgewogen werden. Durch die Verzögerung der Geschlechtsreife kann der Fortpflanzungserfolg durchaus verbessert werden. Viele Kosten für die Fortpflanzung werden vorerst gespart. Die gewonnene Lebenserfahrung kann dazu beitragen die mit dem Brüten verbundenen Risiken zu reduzieren oder die Fertilität zu erhöhen. Auch können Organismen, die ihr Leben lang wachsen durch Grössenzunahme die Reproduktionskapazität erhöhen. Auf der anderen Seite muss das Weibchen, das die Fortpflanzung hinauszögert mehr Energie in Wachstum und Stoffwechselaktivität stecken. Dies kann zwar zur Verbesserung ihres zukünftigen Reduktionspotentials beitragen, sie riskiert aber auch zu sterben, bevor sie jemals Nachkommen produzieren konnte. Wie mathematische Modelle zeigen, ist die Reproduktionsleistung eines Weibchens dann am höchsten, wenn die erste Fortpflanzung relativ spät eintritt (unter der Voraussetzung eines viel grösseren Geleges und einer relativ geringen Mortalitätswahrscheinlichkeit). Das exponentielle Wachstumsmodell beschreibt eine idealisierte Population in einem unbegrenzten Lebensraum Ausgangslage ist eine hypothetische Population, die aus nur wenigen Mitgliedern besteht und die einen idealen Lebensraum zur Verfügung hat. Unter diesen Umständen hat prinzipiell jedes Individuum die uneingeschränkte Möglichkeit, Energie zu gewinnen, zu wachsen und sich zu reproduzieren. Das Populationswachstum kann man unter diesen Bedingungen wie folgt mathematisch darstellen: ∆N / ∆t = rN oder als Differentialgleichung: dN / dt = rN N = Populationsgrösse ∆N / ∆t =Änderung der Populationsgrösse pro Zeit r = relative Netto-Wachstumsrate = Differenz der Geburten- und der Wachstumsrate Unter den obigen idealen Bedingungen wächst die Population mit der höchstmöglichen Wachstumsrate. Diese wird potentielle Zuwachsrate genannt und mit rmax symbolisiert. Sie führt zu einem exponentiellen Populationswachstum: dN / dt = rmaxN Die Grösse einer exponetiell wachsenden Bevölkerung nimmt rapide zu. Wenn man die Anzahl ihrer Mitglieder gegen die Zeit aufträgt ergibt sich ein J-förmiger Kurvenverlauf. Die Kurve wird immer steiler, da das Populationswachstum von N und von rmax abhängt. Der rmax -Wert einer Population hängt von Lebenszyklus-Merkmalen ab. Im Normalfall zeigen Generationsdauer und rmax eine reative Korrelation. Ein J-förmiges exponentielles Wachstum ist charakeristisch für Populationen, die einen Lebensraum neu besiedeln, oder sich nach einer drastischen Grössenabnahme, zum Beispiel durch ein Katastrophenereignis, wieder erholen. (siehe auch 47.11 und 47.12 bzw. 52.11 und 52.12) 6 Das logistische Modell des Populationswachstums berücksichtigt das Konzept der Umweltkapazität Das exponentielle Wachstumsmodell geht von unbeschränkten Ressourcen aus. Solche Bedingungen finden sich aber in der realen Welt nie. Die Ressourcen einer Population sind beschränkt und mit zunehmender Dichte steht jedem Individuum ein immer kleinerer Anteil zur Verfügung. Dadurch ist die Anzahl der Individuen, die ein bestimmtes Habitat bewohnen begrenzt. Die Umweltkapazität K (auch ökologisches Fassungsvermögen genannt) wird als maximale Populationsgrösse, die ein bestimmter Lebensraum über einen relativ langen Zeitraum erhalten kann, definiert. Sie ist eine Eigenschaft des jeweiligen Lebensraums und variiert räumlich als auch zeitlich mit den verfügbaren Ressourcen. Neben der Limitierung der Energieversorgung können auch andere Faktoren, wie Nistplätze, Schlafstellen und Verstecke für die Umweltkapazität verantwortlich sein. Bedrängtheit und Ressourcenmangel können einen ausgeprägten Effekt auf die Wachstumsrate einer Population haben. Die logistische Wachstumsgleichung Das logistische Wachstumsmodell berücksichtigt den Effekt, den die Populationsdichte auf r hat und erlaubt ein Variieren von rmax (bei idealen Bedingungen) bis zu 0 (bei Erreichung der Umweltkapazität). Bei einer Populationsgrösse unterhalb der Umweltkapazität ist nach diesem logistischen Modell das Wachstum sehr schnell, es wird aber mit zunehmender Annäherung von N an K langsamer. (s. a. Abb. 47.13 bzw. 52.13) Mathematisch bedeutet dies: dN / dt = rmax N (K-N) / K (K-N) ist die Anzahl der Individuen, die für die Umwelt noch tragbar sind (K-N) / K gibt an, welcher Anteil von K noch für das Populationswachstum zur Verfügung steht. Dadurch wird die tatsächliche Wachstumsrate der Population bei jeder beliebigen Grösse: rmax N (K-N) / K Das logistische Modell des Populationswachstums führt, wenn N gegen die Zeit aufgetragen wird, zu einem sigmoiden (S-förmigen) Kurvenverlauf. (s. Abb.47.14 und Tab. 47.2 bzw. Abb. 52.14 und Tab. 52.2) Wie gut ist das logistische Modell auf das Wachstum realer Populationen übertragbar? Unter idealisierten Bedingungen zeigen kleine Tiere und Mikroorganismen eine gute Übereinstimmung mit S-förmigen logistischen Wachstumskurven. Manchmal zeigen sich unter den gleichen Bedingungen aber auch Abweichungen vom sigmoiden Kurvenverlauf. Insgesamt wird aber das Konzept der Umweltkapazität, das dem logistischen Wachstumsmodell zugrunde liegt unterstützt. (vergl. Abb. 47.15) Einige der Grundannahmen, auf die dieses Modell aufgebaut ist, treffen aber eindeutig nicht auf alle Populationen zu. Beispielsweise übt nach dem Modell auch bei niedriger Abundanz jedes weitere Individuum den gleichen negativen Effekt auf das Populationswachstum aus; infolgedessen reduziert jede Erhöhung von N den Wert (K-N) / K. Manche Populationen zeigen jedoch einen Allee-Effekt (nach W. C. Allee), demzufolge sich das Unterschreiten einer Mindestgrösse negativ auf das Überleben und die Reproduktion der Mitglieder auswirken kann. 7 Beispielsweise ist eine Pflanze in einem Gruppenverband besser von Unwetter geschützt, als wenn sie alleine steht. Meeresvögeln brauchen eine gewisse Populationsdichte an den Brutplätzen, um die für die Fortpflanzung wichtige Stimulation zu erhalten. In solchen Fällen wirken sich also höhere Individuenzahlen positiv auf das Populationswachstum aus, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ausserdem ist eine Population besser vor der Ausrottung geschützt und die Gefahr der Verminderung der Fitness durch Inzucht ist kleiner. Manchmal kommt es vor, dass das Kapazitätsniveau überschritten wird. Dies passiert, wenn eine Ressource limitierend wird, dies sich aber nicht sofort auf die Geburtenzahl auswirkt, da noch Reserven vorhanden sind. Irgendwann überwiegt aber die Zahl der Todesfälle und die Bevölkerungsdichte fällt unter das ökologische Fassungsvermögen, weil auch die steigende Reproduktion mit Verzögerung eintritt. insgesamt ist das logistische Modell nicht ganz korrekt, aber eine wertvolle Basis für das Verständnis vom Wachstum einer Population. Populationswachstumsmodelle und Lebenszyklen Das logistische Modell sagt unterschiedliche Wachstumsraten für hohe und niedrige Abundanzen in Abhängigkeit der Kapazität des Lebensraumes voraus. Der Populationsökologe Martin Cody führte in den 60er Jahren ein Konzept ein, wonach solch unter-schiedliche Bedingungen zu unterschiedlichen Anpassungen des Lebenszyklus führen müssten. (siehe Tab. 47. 3 bzw. 52.3) So evolvieren sich bei hohen Bevölkerungsdichten bevorzugt Anpassungen, die es den Organismen ermöglichen, auch mit geringen Ressourcen zu überleben und sich fortzupflanzen. Es werden also vor allem Konkurrenzfähigkeit und maximale Ressourcenverwertung gefördert. Geringe Bevölkerungsdichten selektieren dagegen Anpassungen, die zu einer raschen Reproduktion führen, wie hohe Fertilität und frühe Geschlechtsreife. Diese unterschiedlichen Strategien werden nach den Variablen der logistischen Gleichung als Kbeziehungsweise r-Relektionsmerkmale bezeichnet. K-selektierte oder ausbalancierte Populationen tendieren dazu, nahe an der durch die Ressourcen bestimmten Kapazitätsgrenze K zu existieren. Im Gegensatz dazu findet man r-selektiert oder opportunistische Populationen eher in einer variablen Umwelt mit starken Abundanzschwankungen, oder in offenen Habitaten, wo Einzelorganismen nur wenig Konkurrenz erfahren. (Selektion auf maximale Zuwachsrate rmax) Die meisten Populationen weisen eine Mischung aus traditionellen r- bzw. K-selektierten Merkmalen auf. Lebenszyklen sind das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels verschiedener Faktoren. Sowohl dichteabhängige als auch dichteunabhängige Faktoren beeinflussen das Populationswachstum In vielen Fällen wirken dichteabhängige und dichteunabhängige Faktoren zusammen, die relative Bedeutung dieser Faktoren ist aber speziesabhängig und wird von den jeweiligen Gegebenheiten beeinflusst. Dichteabhängige Faktoren Aus der logistischen Gleichung folgt, dass durch eine zunehmende Populationsdichte die für einzelne Organismen verfügbaren Ressourcen beschränkt werden und die Verknappung der 8 Ressourcen begrenzt letztendlich das weitere Wachstum. Das logistische Modell ist ein Modell der intraspezifischen Konkurrenz: Organismen derselben Art hängen von denselben limitierten Ressourcen ab. Wenn die Individuenzahl zunimmt, wird die Konkurrenz härter, und die Wachstumsrate r nimmt proportional zur Intensität der Konkurrenz ab. Die Wachstumsrate der Population ist damit dichteabhängig. In Bezug auf die Limitierung des Bevölkerungswachstums ist ein dichteabhängiger Faktor ein Parameter, der sich mit zunehmender Populationsgrösse verstärkt. Ein dichteabhängiger, wachstumslimitierender Faktor bestimmt die Kapazität K der Umwelt. Die Populationsdichte wirkt sich auf die Reproduktion, die Gesundheit und die Überlebensfähigkeit der Pflanzen und Tiere aus. Auch können Räuber einen wichtigen dichteabhängigen Regulationsfaktor darstellen, nämlich dann, wenn in der Beutepopulation die Verlustrate durch den Räuber grösser ist als die Zuwachsrate. Auch die Anhäufung von Schadstoffen kann die Umweltkapazität und damit die Populationsgrösse in einer dichteabhängigen Weise regulieren. Bei einigen Tierarten scheinen eher endogene Faktoren und nicht die vorherigen exogenen die Populationsgrösse zu regulieren. Beispielsweise Mäuse, die sich bis zu einem bestimmten Punkt vermehren, dann aber nicht mehr, obwohl genügend Nahrung und Lebensraum vorhanden sind. Vermutlich ist dies auf Stress zurückzuführen. Denn es ist bekannt, dass hohe Dichten ein StressSyndrom induzieren, in dessen Verlauf sich die Geschlechtsreife durch hormonelle Veränderungen verzögert. Dichteunabhängige Faktoren Dichteunabhängige Faktoren wirken sich immer auf einen bestimmten Prozentsatz von Individuen aus, unabhängig von der Grösse der Population. Die häufigsten und wichtigsten hängen mit dem Wetter und dem Klima zusammen. (Bsp. Herbstfrost) Vor allem bei Insekten wird die Populationsgrösse, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt (vor allem im Winter) durch dichteunabhängige Faktoren kontrolliert. (siehe auch Abb. 47.18 bzw. 52.18) Die Wechselwirkung zwischen den regulatorischen Faktoren Langfristig zeigen viele Populationen eine relativ stabile Grösse und bewegen sich vermutlich nahe einer Umweltkapazität, die durch dichteabhängige Faktoren festgelegt wird. Unabhängig von dieser generellen Stabilität treten jedoch zusätzliche, kurzzeitige Fluktuationen auf die durch dichteunabhängige Faktoren hervorgerufen werden. Beispiel Reiherbestände: Nach besonders harten Wintern, traten Einbrüche in der sonst stabilen Populationsgrösse auf. Manchmal wirken dichteabhängige und dichteunabhängige Faktoren bei der Regulation des Popualtionswachstums zusammen. Beispiel: Rotwild in sehr kalten, schneereichen Regionen. Je härter der Winter, desto mehr Wild stirbt. Dies ist dichteunabhängig. Je grösser die Population, desto weniger Nahrung ist pro Individuum unter der Schneedecke zu finden. Dieser Effekt ist dichteabhängig. Die relative Bedeutung von dichteabhängigen und dichteunabhängigen Kontrollmechanismen kann sich auch mit der Jahreszeit verändern. Beispiel Baumwachtel: Die Anzahl der Vögel, die den Winter überleben, wird durch die Tiefe der Schneedecke bestimmt, also von einem dichteunabhängigen Faktor. Unabhängig von den Ereignissen im Winter sind die Populationen am Ende jedes Sommers immer etwa gleich gross. Offenbar sind hohe Mortalitätsraten für die Reproduktionsraten von Vorteil, da im Frühling pro Individuum mehr Nahrung vorhanden ist. 9 Populationszyklen Bei einigen Insekten-, Vogel- und Säugerpopulationen fluktuiert die Dichte mit einer erstaunlichen Regelmässigkeit, die sich durch Zufallsereignisse nicht erklären lässt. Es gibt einige Hypothesen, die es über diese periodischen Schwankungen gibt, die hier aber nur angetönt werden und nicht erwiesen sind: - Populationszyklen werden ausgelöst, indem Bedrängtheit das endokrine System der Organismen beeinflusst. Wie schon erwähnt, kann Stress das hormonelle Gleichgewicht verschieben, wodurch vor allem die Fertilität reduziert wird. - periodische Schwankungen werden hervorgerufen indem die Antwort auf dichteabhängige Faktoren verzögert erfolgt, wodurch starke Oszillationen (Schwankungen) um das Kapazitätsplateau auftreten. - Räuber-Beute-Beziehungen (vergl. 47.19 bzw. 52.20) Auch das jahrhundertelang anhaltende exponentielle Wachstum der Menschheit hat seine Grenzen Das exponentielle Wachstumsmodell beschreibt die menschliche Bevölkerungsexplosion. Die menschliche Population wuchs immer schneller an. Lebten 1650 ungefähr 500 Millionen Menschen auf der Erde, sind es nun schon 6 Milliarden Wenn diese Wachstumsrate anhält, werden bis zum Jahre 2017 8 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Dieses explosionsartige Wachstum hat zu ernsthaften Umweltschäden geführt. Das menschliche Populationswachstum basiert auf den gleichen Parametern wie Tier- und Pflanzenpopulationen: Die Anzahl Geburten und Sterbefälle. Der Anstieg der Wachstumsrate ist vor allem auf den Rückgang der Mortalität zurückzuführen. Durch die verbesserte Hygiene, die gesündere Ernährung und die Fortschritte in der Medizin wurden nach der Industriellen Revolution die Sterblichkeit enorm gesenkt. Viele Neugeborene überleben und können später selber Nachkommen erzeugen. Der Rückgang der Sterblichkeit in Kombination mit den hohen Geburtenraten, vor allem in den Entwicklungsländern, lässt auch heute noch die NettoWachstumsrate ansteigen. Aber auch die menschliche Bevölkerung kann nicht unendlich weiterwachsen. Wo die Grenzen des ökologischen Fassungsvermögens der Erde liegt und was letztendlich das Wachstum limitieren wird, ist nicht geklärt. Ob die Nahrung, der verfügbare Platz oder die nicht erneuerbaren Ressourcen wie Erdöl oder Metalle, verantwortlich dafür sein wird, weiss man (noch) nicht. Vielleicht sind es auch die Schäden, die durch den Menschen an der Umwelt hervorgerufen werden, welche die Umweltkapazität für die zukünftigen Generationen limitieren. Besonders erschwerend für die Definition der Umweltkapazität für die Menschen ist, dass sich das ökologische Fassungsvermögen der Erde durch die kulturelle Evolution des Menschen verändert. Durch das Auftreten landwirtschaftlicher Technologien wurde der K-Wert mindestens zweimal im Laufe der Menschheitsgeschichte signifikant erhöht. Das gegenwärtige globale Wachstum ist nicht einheitlich. Während in Schweden die Geburtenund Sterberate ausgeglichen ist und es praktisch ein Nullwachstum hat, überwiegen vor allem in den Entwicklungsländern die Anzahl der Geburten die der Sterbefälle. Die regional verschiedenen Wachstumsraten werden durch die Altersstruktur bestimmt. (siehe 47.22 bzw. 52.23) Die relativ einheitliche Altersverteilung in Schweden trägt zu der stabilen Populationsgrösse bei. In Mexiko hingegen hat eine basislastige Altersstruktur mit einem 10 grossen Anteil an jungen Menschen, die heranwachsen und durch ihre eigene Reproduktion das explosive Wachstum fortsetzen. Eine einmalige Besonderheit des menschlichen Popualtionswachstums ist unsere Möglichkeit, es durch freiwillige Verhütung und staatlich subventionierte Familienplanung zu kontrollieren. Im Idealfall würde sich die menschliche Bevölkerung den Kapazitätsgrenzen langsam und stetig nähern und sich dann stabilisieren. Dies würde dann eintreten, wenn Geburten- und Sterberaten gleich wären, wobei eine Abnahme der Fertilität wünschenswerter ist, als eine Zunahme der Mortalität. Unser Vorteil ist, dass wir selber entscheiden können, wie wir ein Nullwachstum erreichen wollen: Durch soziale Veränderungen auf Basis individueller Entscheidungen, durch Einflussnahme der Regierungen oder durch erhöhte Mortalität aufgrund von limitierenden Ressourcen und einer geschädigten Umwelt. 11