Lebenserinnerungen mit Familienstammbaum von 1835 – 1910 Für

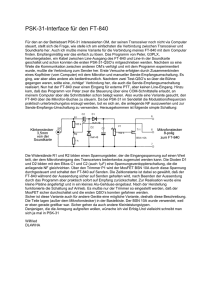

Werbung

Lebenserinnerungen

mit Familienstammbaum

von 1835 – 1910

Für meine Familie, Verwandten und Freunde

von

Joh. Zeitz in Metz

1911

Druck von Thiele & Schwarz, Caßel

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort

I.

Meine Vorfahren und meine Geschwister

II.

Meine Schulzeit bis zu meiner Konfirmation

III...

Lehrzeit und Wanderjahre

IV.

Meine Militärdienstzeit

V.

Meine Verheiratung und der Geschäftsanfang

VI.

Der Krieg von 1866 und die Bekanntschaft mit Vetter Gottfried

VII.

Der Krieg von 1870/71

VIII. Beim Prinzen Friedrich Karl in Corny

5

7

8

9

19

27

29

33

40

IX.

X.

XI.

Die Kapitulation von Metz

Meine Reise zur Armee nach Frankreich

Lieferungen in Metz und Übernahme der Fuhrenleistung im

Artilleriedepot

XII.

Übersiedelung nach Metz

XIII

M e i n e Ki n d e r

XIV. Der Niedergang im Fuhrgewerbe

XV.

Mein Überfall und meine Beraubung im Walde von Ars

XVI. Die Krankheit meiner Frau

XVII. Persö n lic h e s

XVIII. Näheres über meine Geschwister und deren Familien

IXX. Germanisationsfortschritte in 40 Jahren

XX.

Schlußwort

Stammbaum

43

47

50

53

55

72

79

83

88

91

92

100

101

Vorwort

Die nachfolgenden Erinnerungen aus meinem Leben sind für meine Familie und nähere Bekannte wiedergegeben worden.

Im Alter von 76 Jahren werde ich wohl einer der Ältesten aus dem Kreise der Verwandtschaft sein, und da bisher weder eine

Familienchronik, noch ein Familienstammbaum vorhanden war, so soll durch diese Darstellung eines Einzellebens mit seinen

Beziehungen zur Familie die erste Anregung zur Schaffung solcher Erinnerungen gegeben werden.

Ich grüße mit meiner bescheidenen Gabe jedes einzelne Familienmitglied und jeden Freund, welcher sie empfängt, von

Herzen, und bitte um ein verwandtschaftliches und freundliches Gedenken als Gegengruß.

Metz, im Februar1911.

Joh. Zeitz.

1. Meine Vorfahren und meine Geschwister.

V

on meinen guten Eltern hörte ich oft sagen, daß mein Urgroßvater Johann Georg Zeitz, geboren

1721-1793, aus der Gegend von Nordhausen (Provinz Sachsen) stamme. Derselbe wanderte

mit noch anderen Arbeitern aus dortiger Gegend aus nach der Saargegend und ließ sich in Fischbach

als Erzgräber nieder. In erster Ehe war er verheiratet mit Christina Magdalena Reinhold, geboren 1739,

gestorben 1772. Das älteste Kind aus dieser Ehe war mein Großvater August Friedrich Zeitz, geboren zu Fischbach 1759; er

verheiratete Sich nach Sulzbach mit der dort geborenen Margarethe Elisabeth Schneider, siedelte nach Sulzbach über und betrieb

dortselbst einen Ackerbau. Der älteste Sohn aus dieser Ehe warmein Vater Johann Kaspar Zeitz, geboren zu Sulzbach den 4. Mai

1780, gestorben 20. Mai 1848, nach einer Krankheit von vierzehn Tagen, im Alter von 68 Jahren und 16 Tagen. In erster Ehe

verheiratete sich mein Vater mit Dorothea Magdalena Krebs aus Sulzbach. Diese starb am 18. Februar 1814. Aus dieser Ehe

gingen 3 Töchter hervor. (Siehe Familienstammbaum.)

Nach dem Tode der ersten Frau ging mein Vater am 26. Dezember 1815 ein zweite Ehe ein mit Katharina Margarethe Wagner

aus Neunkirchen (Bez. Trier). Dieselbe war geboren am 20. Januar 1794, gestorben am 16. November 1878, nach dreißigjährigem

Witwenstand im Alter von 84 Jahren, 9 Monaten, 16 Tagen. Aus dieser zweiten Ehe stammen 8 Kinder, 5 Sühne, 3 Töchter (s.

Familienstammbaum). Ich war das jüngste der Kinder. Mein Vater hatte sich durch Fleiß und Sparsamkeit aus kleinen Anfängen

emporgearbeitet und sich das damalige größte Fuhrgeschäft sowie einen der größten Grundbesitze in Sulzbach erworben, der

damals allerdings den heutigen Wert lange nicht hatte. So lange ich meinen Vater gekannt habe, war er Ortsvorsteher in

Sulzbach, ein Ehrenamt, welches bald nach seinem Tode auf meinen Bruder Louis überging und von diesem lange Jahre

verwaltet ward, bis Sulzbach selbständige Bürgermeisterei wurde. Den Schwerpunkt für die Ausbildung seiner Kinder

legte unser guter Vater in die praktische Arbeitßchule, in welcher er selbst der Lehrer und Meister war und

darin auch seines Amtes streng gewaltet hat.

Es liegt mir fern, dieserhalb einen Vorwurf gegen meinen Vater zu erheben. Auch habe ich nie gehört, daß es einer meiner

Brüder getan hat, obschon wir es später mitunter unangenehm im praktischen Leben empfunden haben, daß wir In unserer

Jugendzeit nicht beßer schreiben und rechnen gelernt haben. Die Zeiten waren damals eben andere wie heute. Wie unser

Vater nichts anderes als arbeiten lernte, so hielt er auch seine Kinder in frühester Jugend zur Arbeit an. Keinem von uns

hat es etwas geschadet; wir waren dabei gesünder und kräftiger als viele unserer Kameraden, die nicht so früh wie wir zu

arbeiten brauchten. Das allbekannte Sprichwort: „Arbeit macht das Leben süß"war oberster Grundsatz meines Vaters, und er

hatte auch darin Recht. Ich habe in meiner Lebenszeit viele Menschen kennen gelernt, welche sich zu Tode gelebt, aber nur sehr

wenige, die sich wirklich zu Tode gearbeitet haben.

Meine gute Mutter war das Vorbild einer tüchtigen Hausfrau und voll liebender Fürsorge in der Pflege ihres Mannes und

ihrer Kinder. Im Gegensatze zum strengen Vater war sie die stets liebende, gute Mutter, die auch bei größeren Vergehen ihrer

Kinder nur selten zum Stocke griff. Und wenn sie es doch einmal tat und schon zum schlagen ausgeholt hatte, ließ

sie den Stock immer wieder sinken, ohne zuzuschlagen damit sie ihren Kindern nicht wehe täte. Bei mir als dem

jüngsten hat sie noch besondere Nachsicht geübt, was mitunter bei den älteren Geschwistern Eifersucht hervorgerufen hat

II. Meine Schulzeit bis zu meiner Konfirmation.

Von meinem 6. Jahre an besuchte ich wie alle meine Geschwister die Elementarschule in Sulzbach, wo damals nur ein

Lehrer, Herr Nahrgang, war. Später kann noch ein zweiter, Herr Kolb, hinzu. Die damals Sulzbach zunächst gelegenen höheren

Schulen waren in Saarbrücken. In diese uns zu schicken, hielt aber mein guter Vater weder für seine Söhne, noch für seine

Töchter für erforderlich. Er erachtete den Preis von zwei Talern und einer Quart = 75 Kilo Glockenkorn, was damals pro

Kind und Jahr als Schulgeld in der Elementarschule gezahlt wurde, als ausreichend. Hauptsache war ihm, wie schon

erwähnt, praktische Arbeit. Die Elementarschule haben wir alle regelmäßig, soweit wir nicht im Sommer durch die

Feldarbeit daran verhindert wurden, besucht, und wir haben, soviel ich mich erinnern kann, fast alle die ersten Plätze darin

eingenommen. Der Stock, mit welchem unser Lehrer in den Schulstunden regelmäßig bewaffnet war, spielte dabei eine

große Rolle. Mit demselben wurden die unfolgsamen Schüler bestraft, und den unfleißigen wurde etwas damit nachgeholfen.

Wenn der Vorrat von Stöcken aufgebraucht war, wurde einer der beßeren Schüler (dies galt als eine Bevorzugung) in den Wald

geschickt, um während der Schulstunden ein Bündel neuer zu holen. Es war immer dafür gesorgt, daß kein Mangel an Stöcken

vorhanden war.

Nach Ablauf meiner Schulzeit wurde ich im Jahre 1849, ein Jahr nach dem Tode meines Vaters, in Dudweiler konfirmiert.

Sulzbach hatte damals noch keine Kirche und auch keinen Pfarrer. es ist wohl natürlich und begreiflich, daß an diesem Tage die

Erinnerung an meinen seligen Vater Trauer und Wehmut in mir hervorgerufen hat. War ich doch der einzige von den

Geschwistern, bei deren Konfirmation der Vater nicht zugegen war. Aber auch bei meiner lieben Mutter hat die noch nicht

vernarbte Wunde von neuem geblutet, und dieser Tag ist für sie recht herb und bitter gewesen. Auf dem Rückwege aus der

Kirche von Dudweiler nach Sulzbach hörte ich eine Äußerung von ihr, die mir unvergeßlich blieb, und die ich hier anführen

muß. Auf dem Wege gegen Dudweiler und Sulzbach (dem sogenannten Kittenberg) ging meine Mutter mit ihrer Schwester

Wilhelmina (genannt Bas Willemin) allein und weinte bitterlich; ich ging mit gepreßtem Herzen hinterher. Da hörte ich,

wie Sie zu ihrer Schwester sagte: „Ach, wenn Ich doch nur noch so lange lebe, bis mein Johann von den Soldaten frei ist, den älteren

(Louis und August waren damit gemeint) habe ich immer, so lange sie Soldat waren, Lebensmittel und das nötige Geld geschickt,

und wenn ich nicht mehr da bin und er wird Soldat, muß er von seiner Sache zehren; und wenn er dann zurückkommt, hat er nichts

mehr."Wie herrlich ist der Wunsch meiner guten Mutter in Erfüllung gegangen! Sie hat meine Militärdienstzeit überlebt, mich dabei

unterstützt, auf meiner Hochzeit mit unserem Nachbar Nikolaus Schneider (genannt Schützennickel) recht flott getanzt, und ist bei der

Geburt und Taufe von zehn aus meiner Ehe stammenden Kindern zugegen gewesen.

III. Lehrzeit und Wanderjahre.

Nach meiner Konfirmation erlernte ich bei meinem Bruder August in Sulzbach das Metzgerhandwerk. Nach beendeter Lehrzeit, d. h.

Nach2½Jahren, ging ich, das Felleisen auf dem Rücken, als Handwerksbursche in die Fremde, auf die Wanderschaft, im Alter von

17 Jahren. Der erste Reisetag ging von Sulzbach nach Züsch im Hochwald, selbstredend zu Fuß. Automobile, elektrische Bahnen

usw. kannte man noch nicht. Und auch Eisenbahnen waren noch sehr vereinzelt und nur bei den größeren Städten und in den

Industriegebieten vorhanden, oder erst im Bau begriffen. Mit einem von der guten Mutter schwer bepackten Felleisen ging ich in

Gemeinschaft mit meinem zukünftigen Schwager Karl Kirst (den ich später noch erwähne und deßen Vater in Züsch eine

Bierbrauerei hatte; er war damals mit meiner Schwester Maria verlobt) nach Züsch. Nach zweitägigem Aufenthalt in Züsch ging ich

mit dem alten Vater Kirst, welcher in Trier gut bekannt war, nach Hermeskeil. Von da fuhren wir mit der Post bis Trier,

in der Hoffnung, dort bei einem Metzger Arbeit für mich zu finden. Meine und Vater Kirsts Bemühungen waren jedoch

vergeblich, und wir kehrten am anderen Tag wieder nach Züsch zurück Von dort wanderte ich durch den Hochwald nach

Birkenfeld, und von hier durch das Nahetal über Oberstein und Kirn nach Kreuznach. Von da gings über Simmern nach

Koblenz, ohne Arbeit zu finden. Nun wanderte ich den Rhein entlang nach Neuwied und Andernach und kam am

Silvesterabend 1852 in Remagen auf der Herberge an, wo einige zwanzig Handwerksburschen aus allen Gewerben vorhanden

waren. Ich war von allen der Jüngste und im Reisen wohl auch der Unerfahrenste. Die älteren, die sogen. Stromer oder

Landstreicher, denen es um Arbeit weniger zu tun war, sahen auch sofort an meinem schwerbepackten Felleisen, daß ich noch

nicht lange von Hause fort war und wohl auch noch einige Muttergroschen bei mir hatte. Mit größter Liebenswürdigkeit und

Zärtlichkeit umgaben sie mich; jeder wollte mein nächster und bester Freund sein. Da erhielt ich auch die erste Aufklärung

darüber, was man zu tun hat, wenn man das sogenannte Einstands - oder Eintrittsgeld (wie man es nannte) noch nicht bezahlt hat.

Die vorhandene Silvesterstimmung mag etwas dazu beigetragen haben, daß meine Freunde ihre Absicht, mir meinen

Geldbeutel etwas zu erleichtern, erreicht haben. Bald nach 12 Uhr, mit Beginn des neuen Jahres, suchte ich mein Bett auf. Die

Herbergen hatten damals große Schlafsäle, in denen je nach der Größe 10 bis 20 Betten standen. Ein anderer Raum war noch

nebenbei vorhanden, in dem nur Stroh als Nachtlager ausgebreitet war. Wer einen Groschen (12 &) hatte, bekam ein Bett (ohne

Sprungfedermatratze); wem dies zu teuer war, der legte sich aufs Stroh, was nur 5 & kostete. Man kann ja nicht sagen, daß

dieser Preis, auch für damalige Zeitverhältniße, ein hoher war, besonders wenn man noch dabei bedenkt, daß man die in den

Herbergen vorhandenen kleinen schwarzen Haustierchen, welche mitunter ein empfindliches Jucken verursachten, umsonst

mitbekommen hat. Bald nachdem ich zu Bett gegangen war, kamen auch die anderen an, die meisten in gehobener Stimmung, und

es gab im Saale eine recht lebhafte Unterhaltung, woran ich mich aber mit keinem Wort beteiligte.Alles zog sich aus und legte sich zu

Bett; der Herbergsvater löschte das Licht aus, aber die Unterhaltung dauerte noch eine Weile fort. Mit einem Male entstand

zwischen den zwei Hauptwortführern, zwei alten Stromern oder reisenden Wengthinern, ein Wortwechsel. Einer sagte zum

anderen: „Zu bist ja ein Kuhhorn!"Ich hatte diesen Ausdruck sonst noch nie gehört. Da entgegnete der Andere: „Was, Du

sagst, ich bin ein Kuhhorn?"und sprang aus seinem Bett auf den ersten los. Die beiden griffen sich an, rißen sich die

Hemden vom Leibe und schlugen so im Adamskostüm im Dunkeln kräftig mit den Fäusten aufeinander los. Der

Spektakel wurde derart groß, daß es der Herbergsvater hörte, mit dem Licht in den Saal trat und die Kämpfenden

auseinanderriß, mit dem Bemerken, daß er sofort die Polizei hole, wenn nicht augenblicklich Ruhe und Frieden geschloßen

werde. Die Drohung des Herbergsvater hatte gewirkt. Ich hatte mir während des Kampfes aus Angst die Decke über die Ohren

gezogen; der Eindruck aber blieb mir für immer unvergeßlich. Anderen Tags zog ich dann von Remagen nach Bonn und

Köln weiter. Ich war aber von da ab stets bemüht, die alten Handwerksburschen als Reisegefährten möglichst zu meiden und mich, wo

ich es nur konnte, den jüngeren anzuschließen. Auch in Köln fand ich keine Arbeit. Hierzu mag wohl der Umstand

beigetragen haben, daß ich bei der Umschau nach Arbeit den Meistern als zu jung und schwach erschienen bin. Von Köln

reiste ich über Düßeldorf nach Elberfeld und Barmen. Immer noch keine Arbeit! Auf der Herberge in Barmen lernte ich

einen Handwerksburschen keinen, welcher noch kleiner als ich aber älter war, und der das Schusterhandwerk erlernt hatte.

Mit diesem wanderte ich von Barmen aus allein. Die Reise sollte über Schwelm durch die Bergische Gegend über Hagen,

Dortmund, Bielefeld nach Minden führen. Auf der Straße von Barmen nach Schwelm, etwa eine halbe Stunde vor

diesem Ort, begegnete uns ein zweiräderiger Karren, welcher mit einem Esel bespannt war und von einem Jungen von 14 bis 15

Jahren geführt wurde. Ich sprach den Wagenführer an, ob er uns nicht bis Schwelm mitnehmen wolle. Er verneinte es. Ich

gab mich damit zufrieden, aber mein Reisegefährte nicht. Er sprang auf den Karren; aber der Junge hieb meinem

Schuster mit der Peitsche kräftig um die Ohren. Dieser erwiderte die Peitschenhiebe mit seinem Stock und traf den

Wagenführer s o schwer ins Gesicht, daß Mund und Nase blutete, worauf dann der Schuster den Karren eiligst wieder verließ. Nun

hieb der Junge auf seinen Esel los und fuhr im Galopp nach Schwelm zu. Als wir nahe an den Ort kamen, sahen wir den

Jungen mit einem kräftigen Manne uns entgegenkommen und mit dem Finger auf uns zeigen. Eine große Angst hatte mich

ergriffen, und es gab bei mir kein Halten mehr. Ich lief querfeldein, durch die Wiesen und Gärten um Schwelm herum, mein

Schuster ebenfalls; jeder von uns hatte aber eine andere Richtung eingeschlagen. Ich sah bald von meinen Verfolgern nichts

mehr und wurde dann etwas beruhigt. Ich dachte aber an meinen Schuster, wie es dem wohl ergehen werde. Aber auch dieser

war glücklich entkommen. Nach etwa zwei Stunden trafen wir uns jenseits Schwelm auf der Landstraße wieder und waren so

beide mit heiler Haut davon gekommen. Bis Minden reisten wir dann zusammen. Von da ging des anderen Reise nach

Osnabrück und ich wanderte über Bückeburg nach Hannover. Immer noch fand ich keine Arbeit, und hatte auch fast kein Geld

mehr. Die Muttergroschen gingen allmählich zu Ende. Ich war auf das angewiesen, was ich bei der Umschau nach Arbeit von

den Meistern oder sonst beim Fechten (wie man es nannte) erhalten hatte. Ich muß gestehen, es ging mir dabei immer leidlich

gut. Überfluß hatte ich nie, aber ich brauchte auch keinen Hunger zu leiden. Von Hannover reiste ich über Braunschweig,

Magdeburg, Potsdam nach Berlin, das ich mir als Reiseziel gesteckt und nun nach einer Reise von nahezu zwei Monaten erreicht

hatte. Nun war es aber die höchste Zeit, daß ich Arbeit bekam, sonst konnte ich von einer strengen Polizeibehörde .als

Landstreicher auf den Schub gebracht und nach meiner Heimat abgeschoben werden. Nur der Umstand, daß bisher in meinem Reisepaß

nichts Nachteiliges stand, hat mich davor bewahrt. In Berlin auf der Herberge angekommen, erinnerte ich mich, daß mein

Bruder August zehn Jahre früher in Charlottenburg als Metzgergeselle in Arbeit stand. Mein Bruder hatte mir oft davon

erzählt, und auch der Name des Meisters war mir noch erinnerlich. Lejeune hieß er; er war als Geselle aus Frankreich

nach Berlin gekommen und gründete später in Charlottenburg sein Geschäft. Dahin war denn auch mein erster Gang

gerichtet, und diesmal war es zu meiner großen Freude erfolgreich. Nach den Erzählungen, welche ich dem Meister Lejeune über

meinen Bruder August machte, konnte er sich deßen trotz der langen Zeit, besonders wegen seiner roten Haare, noch erinnern. Ich

wurde auf Probe mit dem geringsten Lohn von zwei Talern die Woche nebst Kost und Logis eingestellt. Damit war ich froh und

zufrieden. Ich hätte, wenn es nicht anders gegangen, die Stelle ohne Lohn, für Kost und Logis, nur um einmal Arbeit zu

haben, angenommen. Das Reisen auf der Landstraße hatte ich satt.

Glücklich und froh, einmal Arbeit gefunden zu haben, war es auch mein Bestreben, mir die Zufriedenheit des Meisters zu

erwerben. Das Metzgergeschäft von Lejeune war eins der größten, welche man damals kannte. Jede Woche wurden 120 bis 150

Schweine geschlachtet, wovon der größte Teil zu Wurst in allen Sorten verarbeitet werden mußte. Damit waren beständig 6 bis 8

Gesellen beschäftigt und ein Pferd in einem Göpelwerk hatte täglich Arbeit, das Fleisch für die Wurstfabrikation zu zerkleinern,

was man sonst gewöhnlich mit den Hack - oder Wiegemeßern tun mußte. Die Wurst von Lejeune in Charlottenburg war damals

berühmt; in alle Teile Deutschlands, selbst nach Rußland wurde sie in Kisten verschickt. Ich erinnere mich, daß auch Kisten

davon nach Luxemburg gingen. Nach einem Monat erhöhte mir mein Meister, ohne mein Verlangen, den Lohn auf 3 Taler die

Woche, ein Beweis, daß er mit mir zufrieden war. Und ich war stolz darauf, meine total zerrütteten Finanzen wieder auf einen

beßeren Stand zu bringen. In der Woche gab es keine Gelegenheit, Geld auszugeben. Von morgens 5 bis abends 9 Uhr dauerte die

Arbeit ununterbrochen, mit Ausnahme der Mittags und Vesperpausen, wobei Eßen und Trinken in sehr guter Beschaffenheit und

reichlich vorhanden war. GroßeAnforderungen stellte der Meister in der Arbeit, aber mit peinlicher Sorgfalt hat er auch darüber

gewacht, daß die Verpflegung gut und ausreichend war. Dienstags und Freitags, wo frische Blut - und Leberwurst gemacht

wurde, kamen wir nie vor12 Uhr zu Bett. Man könnte vielleicht diese Angaben oder deren Richtigkeit in Zweifel ziehen; es war

aber doch so. Was würden heute die Gesellen sagen„ wenn der Meister solche Anforderungen stellte? Gewiß haben sich die Zeiten

von damals verändert, aber die Menschen auch. Von einem Ausgange am Tage oder Abends an den Wochentagen war gar keine

Rede. Erst Sonntag mittag war die Arbeit beendet. Da erhielt man den verdienten Wochenlohn ausbezahlt und die Freiheit,

bis 12 Uhr abends auszubleiben. Sonntag mittags nach Tisch ging es dann sofort mit dem Omnibus für zwei gute Groschen

nach Berlin auf die Metzgerherberge. Es war üblich, daß die Gesellen, welche in Arbeit standen, den zugereisten Arbeitslosen eine

kleine Unterstützung gaben. Nachdem dies erledigt war, ging ich nach dem Invalidenhaus, wo die alten noch lebenden Veteranen aus den

Napoleonischen Kriegen untergebracht waren. Dort war auch ein Invalide mit Namen Philipp Klar, aus Dudweiler gebürtig,

welcher fast ganz erblindet war. Bei diesem Vater Klar oder Vetter Philipp, wie wir ihn nannten, war jeden Sonntag nachmittag

4 Uhr der Sammelplatz, an dem sich die aus der Umgegend von Saarbrücken bei der Garde in Berlin dienenden Landsleute

zusammenfanden, sofern nicht der eine oder andere dienstlich verhindert war. Vetter Philipp wußte stets ganz genau, wer

kommen konnte und wer auf Wache oder sonst abkommandiert und dadurch verhindert war. Aus Sulzbach waren damals in Berlin

bei der Garde Heinrich Pütz und Konrad David, aus Malstatt Philipp Ludt und noch einige andere aus der Umgebung von

Saarbrücken, deren Namen mir nicht mehr erinnerlich sind. Friedrich Leibenguth aus Neunkirchen fällt mir gerade noch ein.

Nachdem wir uns zusammengefunden und einander die aus der Heimat eingetroffenen Neuigkeiten erzählt und Vetter Philipp

von jedem seinen Bericht eingefordert hatte über das, was im Laufe der Woche paßiert war, suchten wir in der Nähe des

Invalidenhauses die bekannte Destillationskneipe von Nitsche in der Invalidenstraße mit Vater Klar auf. Hauptgetränk war zuerst

ein Kümmel mit „sein Bitter". Dann eine oder auch mehrere Flaschen Braunbier oder Berliner Weißbier. Wenn wir dann so etwa

zwei Stunden fröhlich beisammen geseßen und uns alles erzählt hatten, war die Zeit gekommen, wo Vater Klar heiter und froh

und auch manchmal etwas „unklar"wurde, und wir ihn dann nach dem Invalidenhaus zurück begleiten mußten. Hatten wir

ihn in seinem Heim wieder gut untergebracht, so verabschieden wir uns wieder auf acht Tage, und suchten dann

miteinander andere Vergnügungslokale auf und blieben auf diese Weise froh beisammen, bis die Zeit kam, wo die

Landsleute nach ihren Kasernen gingen und ich mit dem Omnibus meinen Weg wieder nach Charlottenburg

antreten mußte; so vergingen beinahe acht Monate, in welcher Zeit mir mein Gehalt vom Meister nochmals erhöht

war, und ich muß sagen, wir Landsleute haben damals recht fröhliche Sonntage zusammen verlebt. Aber trotz

meiner wiederholten Gehaltserhöhung habe ich doch keine großen Ersparniße gemacht.

Mit einem Male ereilte mich ein Mißgeschick. An einem Sonntagnachmittag als ich wie gewöhnlich zuerst die

Metzgerherberge in Berlin besuchte, war dort ein Agent aus Hamburg anwesend, welcher Metzgergesellen

anwerben wollte, um von Hamburg aus zur See auf den Walfischfang zu gehen. Zwei Jahre sollte der Vertrag und

die Reise dauern. Auch sollte viel Geld dabei verdient werden. Die Offerte war für mich sehr verlockend und ich

konnte diese Reise noch gerade abmachen, bevor ich mich zur Musterung für meine Militärdienstzeit stellen

mußte. Der mir in Außicht gestellte Verdienst und dabei keine Gelegenheit wie in Berlin zum Ausgeben,

gleichzeitig die Außicht, das Meer und die Welt zu sehen und kennen zu lernen, gefiel mir sehr; ich behielt mir

acht Tage Bedenkzeit vor. An demselben Sonntag nahm ich noch mit Vater klar darüber Rücksprache. Dieser riet

mir von dem Vorhaben ab, und ich versprach auch, den Plan fallen zu laßen. Der Gedanke, auf den Walfischfang

zu gehen und viel Geld dabei zu verdienen, ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Endlich entschloß ich mich, meine

Stelle in Charlottenburg aufzugeben und mein Glück auf dem Walfang zu suchen. Ich sagte dem Agenten zu und

14 Tage später sollte ich mich in Hamburg auf der Metzgerherberge stellen. Meine Arbeit in Charlottenburg

konnte ich erst nach achttägiger Kündigung verlaßen.

Nun war mein Kaßenbestand zwar noch etwas höher, als für die Eisenbahnfahrt von Berlin bis Hamburg

erforderlich war, aber nicht ausreichend für meine Ausrüstung zur See. Vorsichtshalber schrieb ich deshalb meiner

guten Mutter einen Brief, in welchem ich ihr mein Vorhaben mitteilte, und sie bat, jedoch umgehend einen Brief

mit Geld für meine nötige Ausrüstung zur See nach Hamburg an meine Adreße (Metzgerherberge) senden zu

wollen. Selbstverständlich habe ich dabei scharf betont, daß ich das Geld nach meiner Rückkehr von der Reise

wieder auf Heller und Pfennig zurückerstatten würde. Meine Stelle in Charlottenburg hatte ich inzwischen

gekündigt. Als die acht Tage um waren, verließ ich meinen Platz, auf welchem ich mich über sieben Monate recht

wohl befunden hatte, nahm Abschied von Vater Klar und den übrigen Landsleuten und reiste per Bahn nach

Hamburg.

Auf der dortigen Herberge angekommen, war meine erste Frage, ob ein Brief für mich da sei, was aber verneint

wurde. Ich tröstete mich in dem Gedanken, daß es kaum acht Tage her sei, seit ich geschrieben hatte, und daß es

ein weiter Weg von Charlottenburg bis Sulzbach und von da wieder nach Hamburg sei. Auch hatte ich noch sechs

Tage Zeit, bis der Walfischdampfer abgehen sollte. daß mir meine gute Mutter die Bitte um Geld (welches ich ja

wieder zurückzugeben versprochen hatte) abschlagen würde, hatte ich nicht angenommen. Endlich am dritten Tag

kann der heiß erwartete Brief auf meiner Herberge an, zu meinem größten Schrecken aber ohne Geld. Mein

ältester Bruder Fritz schrieb mir im Auftrage meiner Mutter, daß ich für diesen Zweck kein Geld bekäme.

Schwere Vorwürfe machte mir mein Bruder, die ich hier nicht alle wiedergeben kann, und ich glaube auch daß er

in dieser Hinsicht mehr geschrieben und mir mehr vorgehalten hat, als er von meiner Mutter beauftragt war. Ein

paar Worte oder Zeilen aus diesem Briefe will ich aber doch hier anführen. Unter anderem hieß es da: „Du

Lausbub, was fällt dir ein, Du willst auf den Walfischfang gehen, keinen Pfennig Geld bekommst Du mehr.

Komme nach Haus und wenn Du zurück bis Koblenz kommst, sollst Du dort bei Karl Kahl Geld haben. Willst Du

dann noch nicht nach Haus gehen kannst Du dir in der Schweiz oder Frankreich Arbeit suchen“. Karl Kahl,

welcher in Koblenz Soldat war, war der Bruder von Heinrich Kahl, einem Nachbar von uns in Sulzbach. Nachdem

ich den Brief gelesen hatte, stand ich ratlos da. Was anfangen? Geld für meine Ausrüstung zur See hatte ich nicht

mehr. Was nun? Selbstständig für mich schon zu arbeiten, war ich noch zu jung. Auch stand mir hierin meine

Militärdienstzeit hindernd im Wege. Ich war gesund und mit keinem Fehler behaftet, welcher mich davon befreit

hätte. Da reifte bei mir der Gedanke, zu Oktober freiwillig als Soldat einzutreten. Ich konnte mir dann ein

Regiment außuchen, wo es mir gefiel. Kavallerist wollte ich werden und so entschloß ich mich, nach Haus zu

gehen und mir die Erlaubnis zum freiwilligen Eintritt bei meiner Mutter einzuholen. Das GardedragonerRegiment hatte ich mir schon dazu ausersehen.

Es gab damals nur ein Gardedragoner-Regiment; das zweite kam erst später hinzu. Nach ein paar Tagen

Aufenthalt in Hamburg verringerte sich mein Bestand wieder recht bedenklich, und bevor ich nach Koblenz kam,

war keine Außicht, von Haus etwas zu erhalten. Vor dem 1. Oktober konnte ich aber auch nicht freiwillig

eintreten. Da trat ich denn wieder zu Fuß von Hamburg aus die Rückreise an, mit dem Gedanken, wenn ich

unterwegs eine paßende Stelle fände, diese auf 6-7 Wochen anzunehmen, bis der 1. Oktober herankäme, und in

diesem Falle mir die Einwilligung meiner Mutter zum freiwilligen Eintritt per Post schicken zu laßen.

Meine Reise ging von Hamburg nach Bremen. Dabei kam ich durch eine Landstrecke, welche unter dem Namen

„das alte Land“ bekannt war. Daselbst war ein sehr wohlhabender Bauernbestand und eine in jeder Hinsicht

blühende Landwirtschaft vorhanden. Es wurde darum auch diese Strecke von den reisenden Handwerksburschen

aus triftigen Gründen vorgezogen. Einer sagte es dem anderen, daß das Fechten dort sehr ergiebig sei. Wer dort 67 von den größeren Bauerngütern seinen Besuch abgestattet hatte, konnte von dem Ergebnis sich einen Tag

respektive eine Nacht auf der Herberge durchschlagen. Auf dieser Wanderung paßierte mir ein Abenteuer, das ich

hier anführen muß. Die vereinzelt liegenden Bauernhöfe haben alle auf der Giebelseite des Hauses ihren Eingang.

Man kommt beim Eintritt zuerst auf eine große Tenne; auf beiden Seiten derselben sind die Viehställe, dann

kommt man zur Küche und von da erst ins Wohnzimmer. Eines Tages, als ich eines dieser Gehöfte mit meinem

Besuche beehren wollte und die Tür zum Eintritt öffnete, lag dicht an der Tür ein kurz vorher gestorbener alter,

langer, hagerer Mann auf seinem Totenbett aufgebahrt, nur mit seinem Totenhemd bekleidet, sonst nichts bedeckt.

Er mußte kurz vorher erst dort aufgebahrt worden sein; ich hörte die Angehörigen noch weinen und schluchzen.

Den Schreck, der mir in die Glieder fuhr, als ich die Tür öffnete und die Leiche vor mir liegen sah, kann ich nicht

schildern. Die Haare standen mir zu Berge und rückwärts schwankend schlug ich die Türe zu. Das Fechten war

mir für diesen Tag vergangen, und ich steuerte geraden Wegs nach Bremen zu, wo ich anderen tags den berühmten

Bleikeller sah. Von Bremen ließ ich mir meinen Reisepaß über Osnabrück nach Münster in Westfalen visieren.

Mit fünf anderen Handwerksburschen, worunter zwei Sach- und ortskundige Stromer, trat ich die Reise von

Bremen aus an. Nicht weit von Bremen, im Oldenburgischen, liegt abseits der Hauptstraße, etwa eine halbe

Stunde davon entfernt, ein kleines Landstädtchen, Wildeshausen. Das sagte einer von den alten: „in diesem

Städtchen ist heute Viehmarkt; da kommen die Bauern von außerhalb zu Markt und das Fechten ist dort sehr

lohnend.“ Es wurde beschloßen, den Marktplatz abzuklopfen, obschon es verboten war, von der vorgeschriebenen

Reiseroute (der Hauptstraße) abzuzweigen. In dem Städtchen angekommen, wurde auch sofort mit der Umschau

begonnen und es ging wirklich gut. Es dauerte nicht eine Stunde, da hatte ich beinahe einen Taler beisammen.

Nach Verabredung sollten wir wieder in einer bestimmten Wirtschaft in dem Orte zusammentreffen. Als wir

zusammenkamen, war ich einer von denen, die mit die besten Geschäfte gemacht hatten. Die erwähnten Führer

bestellten sogleich Karten und das Spiel mußte begonnen werden. Aber wie gewonnen, so zerronnen. Die Kunden

hatten mir schneller mein Geld wieder abgenommen, als ich es zusammen gefochten hatte. Da entschloß ich mich,

noch einmal Umschau zu halten, nach einer Richtung hin, wo ich vorher nicht war. Auch beim zweiten Male ging

es gut; aber die Strafe folgte mir auf dem Fuß. Ein Polizist wurde inzwischen auf mich aufmerksam. Ich ging in

ein Wirtshaus und sprach als reisender Handwerksbursche um eine kleine Unterstützung an. An einem runden

Tische saßen einige Bauern in heiterer Stimmung beim Kartenspiel. Einer davon rief mir zu, an den Tisch

heranzukommen, was ich gerne befolgte. Nachdem sie mich ausgefragt hatten, wo ich her sei und hin wolle und

so weiter, wunderten sie sich, daß ich noch so jung und klein doch schon eine so große Reise gemacht habe. Ich

begann zu eßen und zu trinken. Einer machte den Vorschlag, noch den Teller umgehen zu laßen und für mich zu

sammeln, was auch geschah. Dabei erhiehlt ich mehr als das Doppelte wieder was ich vorher beim Kartenspiel

verloren hatte, und hatte noch dabei gegeßen und getrunken. Mit Dank und Händedruck verabschiedete ich mich

von meinen Wohltätern; am Ausgänge gab mir die Wirtin noch10 &, die ich auch noch dankend annahm, worauf

ich aus dem Haus auf die Straße trat. Da stand der Polizist, welcher mich beobachtet hatte, und kam auf mich los

mit den Worten: "Was haben Sie hier gemacht?"(Das Fechten außer bei den Meistern war verboten.) Ich sagte:"ich

habe hier einen Schnaps getrunken, die Wirtin gab mir noch 10 & heraus, die ichnoch in der Hand habe"und

zeigte sie. Die gute Frau sah und hörte was der Polizist mit mir redete und bestätigte meine Außage. Der Polizist

ging mit mir die Wirtschaft zurück, und auch die Bauern riefen:"Der hat hier nicht gefochten"und winkten mir zu,

an ihren Tisch zu kommen. Da sagte der Polizist zu mir: "zeigen Sie mir Ihr Wanderbuch"dagegen gab es keine

Ausrede; dies mußte ich zeigen. Als er darin mein Visa gesehen hatte, sagte er zu mir:"Sie sind von der

vorgeschriebenen Reiseroute abgewichen!Und steckte mein Buch ein mit den Worten: „Kommen Sie mit zur

Plizei“.; Sie bekommen achtzehn Stunden Arrest!“ Die Bauern schrien: "nein, der geht nicht mit, der hat hier nicht

gefochten."Der Polizist, wohl wißend daß ich ohne Buch nicht reisen konnte und ihm nachkommen müße, verließ

das Lokal und ging zur Polizei. Es blieb mir nichts übrig, als nachzugehen. Dort saß mein Richter, ein

altehrwürdiger Greis mit schneeweißen Haaren. Der Polizist sagte nur die Worte: "das ist der Mann."Darauf sagte

der Richter zu mir: „Sie haben hier gefochten und sind von der Hauptstraße der vorgeschriebenen Reiseroute

abgewichen; sie bekommen 18 h Arrest“. Das Arrestlokal war im Polizeigebäude, und nach ein paar Minuten saß

ich hinter Schloß und Riegel. Das Lokal war mit einer hölzernen Pritsche ausgestattet, worauf ein Strohsack lag

und eine wollende Decke, zum Zudecken. In dieser Hinsicht konnte es den Vergleich mit dem Nachtlager der

damaligen Herbergen ganz gut bestehen. Abends bekam ich eine Portion gute Suppe mit weißem Käse und Brot,

am anderen Morgen Kaffee mit Brot. Gegen 10:00 Uhr morgens wurde ich befreit und erhielt mein Wanderbuch

ausgehändigt; zu meinem großen Schrecken lese ich darin die Bemerkung: „Inhaber war hier wegen Bettelns und

Abweichens von der Reiseroute mit 18 stündigem Gefängnis bestraft und wird über die Grenze gewiesen“. Nun

konnte man ja damals an einem Tage über die Grenzen von zwei und drei Herren Länder kommen und konnte mit

einem solchen Visa nicht weiterreisen. Wenn man damit an eine neue Grenze kam, wurde man zurückgewiesen. In

meiner schwierigen Lage ging ich zu meinem Richter und stellte ihm meine Lage vor, daß ich mit diesem Visa

doch nicht weiterreisen könne; in zwei, drei Stunden sei ich an der Hannoverschen Grenze und würde, wenn ich

dort ankäme, wieder nach Oldenburg zurückgewiesen werden. Es schien mir, daß meine Vorstellung etwas

Eindruck auf den guten alten Herrn machte. Er fragte mich nach allem näher aus, und als er hörte, daß ich nach

Hause wollte, strich er das Visa in meinem Wanderbuch wieder aus und schrieb folgendes: „Da der Inhaber einige

Entschuldigung verdient, und er nur um Eßen gebeten hat, wird ihm seine Reiseroute von hier über Osnabrück,

Münster nach seiner Heimat weiter visiert.“ Auch zeigte ich ihm Reisegeld vor; es war dies das Geld, das tags

zuvor von den Bauern im Wirtshaus für mich gesammelt worden war, und er setzte dem Visa noch hinzu: „Ist mit

Reisegeld versehen“. Damit war ich dann wieder auf freiem Fuß und konnte ungehindert weiterreisen. Von

meinen Reisegefährtin von Tags zuvor habe ich nichts mehr gesehen, habe es aber auch von da ab nie mehr

gewagt, von der vorgeschriebenen Reiseroute abzuweichen. Nun gings gerade aus über Osnabrück nach Münster.

Um Arbeit für kurze Zeit war es mir jetzt nicht mehr zu tun. Das Reisen war ich müde und wollte nach Haus. Das

unfreiwillige Nachtquartier in Wildeshausen hatte einen starken Eindruck auf mich gemacht. Von Münster gings

durch Westfalen nach Iserlohn, Siegburg und dem Rhein zu. In Siegburg bekam ich bei der Umschau von einem

Meister, welcher sich nach meiner Heimat und meiner Reise genau erkundigt hatte, ein Fünfgroschenstück.

Darüber war ich hocherfreut und glücklich; denn ein Fünfgroschenstück war damals bei mir von einer großen

Bedeutung. Von Siegburg war dann Koblenz bald erreicht, wo ich den schon erwähnten Karl Kahl aufsuchte,

welcher mit 10 Taler von meiner guten Mutter aushändigte. Angesichts dieses Vermögens legte ich den

Wanderstab als Handwerksbursche nieder. Die Rückreise von Koblenz nach Sulzbach legte ich auf dem kürzesten

und schnellsten Wege zurück. Mein Felleisen war bei der Ankunft in Sulzbach nicht mehr so schwer als beim

Fortgange. Aber dennoch war meine und meiner Mutter Freude groß, als wir uns wieder sahen.

IV. Meine Militärdienstzeit.

Mit meinem Plan, zu Oktober Soldat zu werden, wollte sich meine selige Mutter nicht gleich einverstanden

erklären. Doch habe ich es schließlich bei ihr durchgesetzt, daß sie ihre Einwilligung dazu gab. Nachdem ich etwa

14 Tage aus der Fremde zurück war und alles geordnet hatte, gings diesmal per Bahn direkt nach Berlin, wo ich

um Mitte September eintraf. Mein erster Gang war anderen Tages zu meinem Meister nach Charlottenburg.

Diesem erzählte ich dann, aus welcher Ursache ich von ihm fortgegangen, wie es mir dabei ergangen und daß ich

jetzt die Absicht hätte, zum 1. Oktober bei den Gardedragonern freiwillig einzutreten. Dabei hatte ich aber noch

einen anderen Gedanken im Auge. Für den Fall nämlich daß ich nicht als Soldat angenommen wurde, wollte ich

wieder bei ihm in Arbeit treten. Vom Walfischfang wollte ich nichts mehr hören. Meister Lejeune nahm mich sehr

freundlich auf; seine Frau war inzwischen gestorben. Eine erwachsene Tochter (Elise ließ sie) führte den Haushalt.

Der Meister rief diese mit den Worten in den Laden hinein: "Elise, komm mal herein, der kleine Rheinländer ist

wieder da."Anders wurde ich nicht genannt, solange ich dort in Arbeit war. Beim Militär bin ich erst gewachsen

und stehe jetzt mit 186 Meter in den Stiefeln. Mein Besuch war von Erfolg und ich bekam die Gewißheit, wenn

ich als Soldat nicht angenommen wurde, könnte ich in meine frühere Stelle wieder eintreten. Dies war mir eine

große Beruhigung. Darauf gings dann zu Vater Klar nach dem Invalidenhaus, wo meine unerwartete Ankunft

große Freude verursachte. Ich erzählte, wie es mir seither ergangen, und daß ich nun entschloßen sei, am 1.

Oktober bei den Gardedragonern freiwillig einzutreten. Vater Klar sagte mir sogleich, daß es jetzt wohl zu spät

sei, die Anmeldungen dazu müßten viel früher geschehen."aber,"setzte er hinzu, "der Prinz Friedrich Karl ist

Oberst vom Gardedragoner-Regiment und liebt die Rheinländer. Er hat 1849 eine Schwadron von den 9. Husaren

kommandiert, mit dieser bei Waghäusel ein Karree von den Freischaren gesprengt, wobei er verwundet wurde; da

gehe hin, ich glaube, der nimmt dich doch noch an, wenn es auch spät ist. Der Prinz ist aber ein strammer Soldat,

und wenn Du bei ihm vorgelaßen wirst, dann stelle dich stramm und gerade mit zugeknöpftem Rock vor ihn und

beantworte seine Frage laut und herzhaft, mit der Anrede Königliche Hoheit und so weiter."Der Prinz wohnte in

der Lindenstraße No. 3. Als geeignete Sprechstunde bezeichnete mir Vater Klar die Zeit zwischen 11 und 12 Uhr

mittags. Darauf suchte ich dann noch die schon genannten Landsleute in ihren Kasernen auf und teilte auch diesen

mein Vorhaben mit.

Einige davon hatten nur noch 14 Tage zu dienen, um dann in die Heimat zurückzukehren. Doch kam von dort

auch bald wieder neuer Ersatz. Mit etwas Herzklopfen suchte ich dann anderen tags die Wohnung des Prinzen

auf. Auf mein Klingeln kam ein Bursche und fragte, was ich wünsche. Ich erzählte ihm mein Vorhaben. Dieser

sagte dann zu mir: "kommen Sie mit auf meine Stube; der Prinz kann jeden Augenblick kommen und wenn er

die Treppe herauf kommt, dann stellen Sie sich gerade und zugeknöpft hin."Nach etwa einer halben Stunde

klingelte es und der Bursche sagte zu mir: "jetzt kommt der Prinz."Ich trat heraus und tat, wie ich instruiert war.

Der Prinz, eine lebhafte, feurige Gestalt, kam die Treppen herauf (er wohnt im ersten Stock) und redete mich mit

den Worten an: "was wünschen Sie?"ich erwiderte:

"Königliche Hoheit, ich möchte am 1. Oktober freiwillig bei den Gardedragonern eintreten."der Prinz erwiderte:

"ja, sie kommen aber zu spät, das Regiment ist vollzählig."Ich stand still und stramm da, ohne ein Wort weiter

sagen zu können. Da sagte der Prinz zu mir: "was sind Sie für ein Landsmann?"ich sagte: "ein Rheinländer, bei

Saarbrücken zu Haus."Da erwiderte der Prinz: "da bin ich auch schon gewesen,"und zu dem Burschen sich

wendend, "gehen Sie mit dem Mann zum Rittmeister von der 4. Schwadron, vielleicht stellt sie der noch

ein."Der betreffende Rittmeister (von Krosigk hieß er) wohnte ein paar Häuser von Prinzen entfernt in derselben

Straße. Als ich mit dem Burschen die Treppe hinab ging, rief der Prinz noch: "wenn sie dort nicht angenommen

werden, kommen sie wieder her."Bei Herrn von Krosigk angekommen, erzählte ich mein Vorhaben. Derselbe

erwiderte mir sofort: "viel zu spät. Meine Schwadron ist vollzählig, sie hätten sich wenigstens drei Monate

früher melden müßen."Niedergeschlagen von diesem Bescheid, den ich noch dazu nicht in höflichem, sondern

recht barschem Ton erhielt, dachte ich schon daran, nach Charlottenburg in Arbeit zu gehen, bis ich mich zum

Militärdienst stellen mußte. Da sagte der Bursche zu mir: "sie sollen ja wieder zum Prinzen mit zurückkommen,

wenn sie da nicht angenommen werden,"und ich ging auf deßen Zureden wieder mit ihm zurück. Der Bursche

trat beim Prinzen ein; ich blieb vor der Tür stehen. Nachdem der Bursche berichtet hatte, schrieb der Prinz einen

Zettel, den er dem Burschen ohne Kuvert übergab, mit den Worten: "gehen sie wieder mit dem Mann zum

Rittmeister von Krosigk und geben Sie den Zettel ab."Unterwegs gab mir der Bursche den Zettel, darauf stand:

"ich wünsche, daß der Schlächtergeselle Joh. Zeitz angenommen wird. Frdr. Carl."Als der Rittmeister den Zettel

gelesen hatte, sah mich an und sagte: "wenn se. Königliche Hoheit wünscht, kann ich nichts dawider haben;

kommen Sie am 1. Oktober."Damit war denn soweit mein Ziel erreicht. Ich stellte mich am 1. Oktober, wurde

bei der Untersuchung für tauglich befunden und trat dieser Tage (1853) meine Militärdiensteit im Alter von 18

Jahren an. - Erst nach Verlauf von vier Wochen durfte die Rekruten ausgehen. Inzwischen erhielt ich in meiner

Kaserne Besuche von meinen Landsleuten. Mein erster Ausgang als Soldat war dann selbstverständlich zu Vater

Klar. Meine Dienstzeit verlief im Ganzen gut. Meine gute Mutter sorgte dafür, daß ich keine Not zu leiden hatte,

und ihr an meinem Konfirmationstage geäußerte Wunsch ging in Erfüllung. Einmal wurde ich bestraft, und

diese Strafe war die ungerechteste, welche ich in meinem Leben erhielt. In meinem zweiten Dienstjahr, als das

Schwadron exerzieren auf dem Tempelhofer Feld begonnen hatte und wir in Schwadronsfront in zwei Gliedern

den ersten Galopp in diesem Frühjahr machten, ging ein Pferd aus dem zweiten Glied durch das erste Glied

durch, ohne daß es sein Reiter halten konnte, und kam in die Nähe des Rittmeisters. Dieser war als ein sehr

strenger Herr, aber wenig guter Reiter bekannt. Der Rittmeister sprengte auf den Durchgänger los (Petri hieß der

Dragoner, aus Moselweiß bei Koblenz) und schrie, den Säbel zum Hieb in der Hand: "Kerl, wollen sie Ihr Pferd

parieren!"Petri tat, was er konnte, es half aber nichts. Die "Rabe", so hieß das Pferd, ließ sich nicht halten. Es

war eines der besten und dauerhaftesten Pferde in der Schwadron, aber unbändig beim Reiten. Der Rittmeister,

immer den Säbel schwingend und rufend: "Parieren sie, "schlug mit einem Male dem Pferd vor der Front mit

seinem Säbel über die Nase. Die Klinge sprang am Griffe weg und fiel zu Boden, so daß der Rittmeister nur

noch den Griff in der Hand hatte. Sein Zorn stieg dabei auf das höchste und kannte keine Grenzen mehr.

Natürlich lachte alles, und ich auch. Ich ritt im ersten Glied und Herr von Krosigk sah mich lachen. Er sprengte

mit seinem Säbelgriff in der Hand auf mich los mit den Worten: "Kerl, wie können Sie mich auslachen? 48

Stunden Mittelarrest!"Keinen Laut durfte ich erwidern, und als wir vom Exerzieren zurückkamen, stellte ich

mein Pferd in den Stall und wurde vom Unteroffizier Du jour sofort nach dem Militärgefängnis abgeführt. Ich

weiß und jeder wußte es, daß die ganze Schwadron gelacht hatte, und wer lacht bei einem solchen Falle nicht?

Aber die ganze Schwadron einstecken, ging doch nicht; daher mußte ich der Sündenbock sein. Aber für das, was

ich begangen hatte, war die Strafe doch zu hart. In Schwadronsbefehle sagte der Rittmeister, daß ich wegen

Unaufmerksamkeit beim exerzieren diese Strafe erhielt. Es war dies die einzige Strafe in meiner Dienstzeit. Ich

will aber damit nicht behaupten, da ich sonst keine Strafe verdient gehabt hätte, und führe gleich ein Beispiel

dafür an. Mein langjähriger Freund Fritz Reinhold, der spätere Besitzer des Rheinischen Hofes in Saarbrücken,

diente bei der 3. Schwadron der Gardehusaren in Potsdam. Wir besuchten uns des Sonntags öfters. Das eine Mal

kam er nach Berlin, das andere Mal fuhr ich nach Potsdam. Reinhold war ein Jahr vor mir eingetreten. Das

größere Kavallerie-Exerzieren fand damals alljährlich in Berlin auf dem Tempelhofer Feld statt. Dazu kamen die

Kavallerieregimenter von Potsdam nach Berlin und wurden in den Ortschaften der nächsten Umgebung von

Berlin einquartiert. Eines Tages, ich war gerade auf Stallwache, bekam ich einen Brief von Reinhold."Wir sind

heute hier in Steglitz eingetroffen," schrieb er."Heute ist mein Geburtstag, Du würdest mir eine große Freude

machen, wenn Du mich hier besuchen würdest; wir wollen dann meinen Geburtstag lustig feiern" und so weiter.

Steglitz war etwa 2 Stunden von Berlin entfernt; heute gehört es zu Berlin. Ich war, wie schon gesagt, auf

Stallwache, und hätte gern dem Wunsche meines Freundes entsprochen. Was nun tun? Ich redete mit einem

guten Kameraden meiner Stube, Gustav Comberg aus Wülfrath; dieser löste mich auf Stallwache für diese Nacht

ab bis zum anderen Morgen, wo die Schwadron im Stalle sein mußte. Meinen Stallanzug legte ich auf der

Kasernenhofwache nieder, und mit meinem Extraanzug gings gegen Abend flott nach Steglitz. Mein guter Fritz

hatte, als ich dort ankam, die Trompeter seiner Schwadron, fünf Mann, mit einigen seiner Kameraden in einer

Wirtschaft versammelt, wo lustig gespielt und getrunken wurde. Reinhold war über meine Ankunft hocherfreut.

Nicht lange dauerte es, da kamen die Bauernmädchen vor die Wirtschaft, ohne Sonntagstoilette, mit

Holzkantinen (Holzschuhen) an ihren Füßen. Wir engagierten zum Tanz, und lustig ging das Tanzen los. Wenn

die Holzschuhe dabei von den Füßen flogen, dann ging es auf den Strümpfen weiter. Eine lustige Nacht wurde dabei

verlebt, an die ich und Reinhold uns später noch öfters erinnerten. Frühmorgens, als es höchste Zeit für mich war, brach ich

auf; ich sollte da sein, bevor die Schwadron im Stalle war. Niemand wußte von meiner Abwesenheit, als mein Kamerad

Comberg und mein Berittsunteroffizier Mallin. Ich glaube, meine Uhr war etwas nachgegangen. Als ich an der

Kasernenwache ankam, hatte es schon geblasen und die Schwadron ging in den Stall. Ich zog mich rasch um, legte den

Stallanzug an und ging an die Düngergrube, wo der Pferdemist niedergelegt wurde. Die Stallwache hatte den Auftrag, dafür zu

sorgen, daß nicht viel trockenes Stroh mit in die Grube kam; dieses sollte für die Streu den Pferden erhalten bleiben. An der

Düngergrube beschäftigte ich mich dann fleißig mit dem Außuchen von Stroh, als gerade mein Wachtmeister Fiehweger vorbei

nach dem Stalle ging. Dieser sagte zu mir: „So Zeitz, das ist recht." Darauf ging ich dann schnell nach dem Stall, daß mich

mein Berittsunteroffizier zu sehen bekam. Dieser war in größter Angst und glaubte, es könnte mir etwas paßiert sein und er hatte

keine Meldung gemacht. So verlief diese Sache glatt und gut; aber ich hätte dafür doch eher Strafe verdient, als bei dem

anderen Falle. Als die Hälfte meiner Dienstzeit um war, ließ meine Mutter durch eine Reklamation beim Regiment um einen

Urlaub von vier Wochen für mich nachsuchen, welcher mir auch bewilligt wurde. Der Schwadronschef konnte nur vierzehn

Tage geben, und dies war für die weite Reise, die man damals nicht so schnell wie heute machen konnte, zu wenig. An einem

schönen Tage wird beim Appell der Regimentsbefehl verlesen: "der Dragoner Zeitz wird auf vier Wochen nach seiner Heimat

beurlaubt." Der Wachtmeister bemerkte mir gleich dabei: "Sie können sich auch einen Geldbrief bei mir abholen." Meine

Freude war unbeschreiblich. Noch am Abend wurden die Landsleute und selbstredend auch Vetter Philipp aufgesucht und

das große Ereignis mitgeteilt; dann trat ich am anderen Morgen die Reise nach der Heimat an. Drei volle Tage hatte ich bis

Sulzbach dazu nötig. Als ich dort ankam, war überall Freude in der Familie, und meine gute Mutter war sehr besorgt, wie sie

mir meine Urlaubszeit angenehm machen könnte. Meine Paradeuniform, die mir auf den Urlaub mitgegeben war, wurde

überall sehr bewundert; ich war aus dortiger Gegend der einzige, der bei meinem Regiment stand, worauf ich nicht wenig

stolz war. Meine Schwester Maria war inzwischen verheiratet und wohnte in Züsch, und auch dort mußte ich meinen Besuch

machen. Züsch war von Sulzbach 10 Stunden entfernt und konnte nur mit einer starken Tagesreise erreicht werden.

Eisenbahnen gab es in dortiger Gegend noch nicht. Für die Reise dahin stellte mir mein Bruder Heinrich ein gutes kräftiges

Reitpferd (Schimmel) zur Verfügung. In meiner Paradeuniform, mit weißem Haarbusch, bestieg ich daßelbe und ritt über

Quierschied, Merchweiler, , Illingen, Dieringen, Tholey nach Züsch zu. In den Ortschaften, durch die ich kam, liefen die

Leute zusammen. Niemand wußte, was das für ein Reitersmann war. In Dirmingen standen zwei Männer beisammen. Als ich

an Ihnen vorbei war, hörte ich, wie einer zum anderen sagte: "das ist ein bayerischer General." Meine hellblaue Uniform,

gelbe Litzen am Kragen, weißer Haarbusch auf dem Helm, das alles mag sie auf den Gedanken gebracht haben. Mir schwoll

natürlich darüber der Kamm und ein stolzes Gefühl bemächtigte sich meiner, so daß sich selbst nicht mehr recht wußte, ob

die Bauern recht oder unrecht hatten. Kaum eineinhalb Jahre Soldat, und es schon so weit gebracht, mußte ich mir sagen,

soweit wärst Du in dieser Zeit auf dem Walfischfang doch nicht gekommen. Inzwischen kann ich abends nach

zehnstündigem Ritt wohlbehalten bei meiner Schwester an, wo ich in diesem kleinen, abgelegenen Hochwald wiederum

großes Aufsehen verursachte. Nach dreitägigem Aufenthalt wurde dann wieder die Rückreise angetreten; am selben Tage

kam ich auch wieder wohlbehalten in Sulzbach an. So vergingen die Urlaubstage gar zu schnell. Der Tag, an welchem ich

wieder die Rückreise nach Berlin antreten mußte, war mir und auch meiner guten Mutter schwerer als der Tag, an welchem

ich fortging, um freiwillig einzutreten. Als ich nach meinem Urlaub in Berlin wieder rechtzeitig eingetroffen war, gings im

alten Geleise weiter. Ich muß sagen, daß ich in meinem ganzen Leben nie eine schönere und sorgenlosere Zeit verbracht

habe, wie meine Militärdienstzeit. Eines Tages, im Frühjahr 1855, rückten wir vom Regimentsexerzieren in die Kaserne ein,

an der Spitze des Regimentes, wie immer, der Kommandeur Prinz Friedrich Karl. Als die Schwadronen in die Stallungen

eingerückt waren, wurde schrittweise durch den Stall gerufen: "die Mannschaften schwadronsweise im Kasernenhof antreten,

der Prinz nimmt Abschied vom Regiment!" Der Prinz zu Pferde ritt vor jede Schwadron, die sich im Halbkreis um ihn

aufstellte, mit den Worten: "seine Majestät haben mich zu einem höheren Kommando berufen, und ich nehme Abschied vom

Regiment. Sollte jemals einer von euch meine Hilfe nötig haben, so mag er sich an mich wenden. Adieu Dragoner!" Dem

Wachtmeister sowie den Unteroffizieren reichte er jedem die Hand. Damit hatte das Regiment einen Kommandeur verloren,

wie ihn wohl ein zweites Regiment in der Armee nicht hatte. Dienstlich war er sehr streng; zur Zeit, wo die Rekruten

eintraten, kann er wenigstens zweimal wöchentlich, nachmittags während der Putzstunde in die Stallungen. Alsbald hieß es

dann: "Berittweise die Rekruten vortreten!" Diese stellten sich hinter ihre Pferde, Striegel und Kartätsche in der Hand, im

Stallanzug, stramm und gerade auf. Der Prinz fragte jeden nach seinem Namen, Stand und Geburtsort. Nach kurzer Zeit

kannte er alle mit Namen. Ja, in dieser Hinsicht hatte er eine ganz erstaunliche Gedächtnisgabe. Wenn er beim Exerzieren

einen Fehler sah, ob von Unteroffizieren oder Mannschaften, rief er die betreffenden mit Namen. Er kannte wirklich sein

ganzes Regiment. Es mag dies manchem etwas übertrieben scheinen; aber es war so. So wie er stets in scharfer Gangart

geritten, so ist er auch gefahren. Wie der Blitz saust er durch die Straßen. Die Instruktion lautete, daß das Militär vor

königlichen Equipagen Front zu machen habe, auch wenn man nicht weiß oder bei bedecktem Wagen sehen kann, ob er

besetzt ist. Und so ist es auch vorgekommen, daß der Prinz in scharfer Gangart an einem Dragoner in geschloßenem Wagen

vorbeifuhr, ohne daß der betreffende es gemerkt hatte. Aber dem Prinzen mit seinem scharfen Auge ist er nicht entgangen; ja,

es ist vorgekommen, daß, ehe der FDragoner in seine Kaserne zurückkam, seine Strafe (48 Stunden Mittelarrest) schon vor

ihm dort eingetroffen war und er sofort nach seinem Eintreffen abgeführt wurde. Nach Verbüßung der 48 Stunden mußte sich

der Bestrafte beim Prinzen aus Arrest zurückmelden. Da sagte er dann regelmäßig: "ich habe Sie nicht bestraft, weil Sie mich

nicht gegrüßt haben; ich habe Sie bestraft, weil ich nicht haben will, daß einer meiner Dragoner als unaufmerksame

Schlafplätze auf der Straße herum geht." So streng aber wie der Prinz im Dienste war, so streng wachte er auch darüber, daß

die Verpflegung der Mannschaften eine möglichst gute war, und kümmerte sich persönlich darum. War er in Berlin, so kam

er jede Woche einmal an einem Tage ganz unverhofft um die Mittagszeit in die Küchen und Speisesäle, ließ sich vom ersten

besten Dragoner den Löffel geben und versuchte das Mittageßen der Mannschaften, ob es der Vorschrift entsprechend sei. Im

Jahre 1854, als er sich mit einer Prinzeßin von Anhalt-Deßau verheiratete, übergab er der Regimentskaße für den

Küchenfongs zur Verbeßerung der Speisen einen für damalige Zeitverhältniße recht ansehnlichen Betrag, wie wir hörten, 500

Friedrichsd’or a fünf Thlr. 20 Sgr., außerdem einen gleichen Betrag für den Invalidenfonds. Das Regiment hatte einen

besonderen Fonds; wie ich meine, war es in dieser Beziehung das einzige. Jeder Dragoner zahlte allmonatlich zu diesem

Fonds 10& freiwillig, welcher Betrag an der Löhnung immer stillschweigend in Abzug gebracht wurde. Offiziere,

Unteroffiziere, Mannschaften, alle steuerten bei. Dieses Kapital wurde angesammelt, um Regimentsangehörigen, welche

beim Reiten oder sonst wie im Dienst verunglückten und die von Hause aus kein weiteres Vermögen hatten, eine

Unterstützung, je nach den vorliegenden Verhältnißen, geben zu können. Auch besuchte der Prinz regelmäßig wöchentlich

einmal das Lazarett und die dort befindlichen Kranken des Regiments. Diese beschenkte er jedes Mal, sofern der

Krankenzustand es zuließ, mit Äpfeln, Apfelsinen und so weiter. Während des Besuches machte der Adjutant Notizen über

den Zustand der Kranken, und kaum war eine Stunde seit dem Besuch des Prinzen vergangen, so kamen die Geschenke für

diejenigen Kranken, denen solche verabreicht werden durften, in Körben an und wurden ihm durch den Arzt übermittelt.

Wenn der Prinz bei seinem Besuch in ein Krankenzimmer kam, mußten alle, die das Bett verlaßen durften, ein jeder am

Fußende seines Bettes, mit zugeknöpfter Krankenuniform in dienstlicher Haltung sich aufstellen. Einmal war ich wegen

Augenentzündung, so daß ich keinen Stalldienst tun durfte, auf acht Tage ins Lazarett beordert. Während dieser Zeit stattete

der Prinz einem Besuch im Lazarett ab. Als er an mir vorbeiging, faßte er mich an meinem Lazarettgewand auf der Brust an,

zog mich etwas nach vorn, gab mir dann einen kleinen Stoß nach hinten, und ich lag lang gestreckt auf dem Rücken in

meinem Bett. Darüber lachte der Prinz recht herzlich und sagte: "ich wollte einmal sehen, ob sie noch kräftig sind."

Auch vor der Prinz damals als der schneidigste und verwegenste Reeiter bekannt. Keiner kam ihm gleich beim Nehmen von

Hindernißen und Ähnlichem. Seine Ankunft beim oder sein Abgang vom Regiment geschah stets in schärfster Gangart mit

den Worten: "Guten Morgen, Dragoner!" Eines Tages kam der österreichische Feldmarschall Windischgrätz, der 1848 Robert

Blum erschießen ließ, nach Berlin. Diesem wollte der Prinz sein Regiment auf dem Tempelhofer Felde vorführen. Bevor der

Österreicher auf dem Exerzierplatz ankam, hielt der Prinz eine Ansprache an die Offiziere. Darauf ritt er vor jede Schwadron

und nannte den Namen des hohen Herren, der das Regiment besichtigen wolle, sagte: "Heute nehmt Euch und Eure Pferde

zusammen. Alle Bewegungen werde ich in der schärfsten Gangart ausführen laßen, um zu zeigen, was ihr könnt." Und so

geschah es auch. Das Reiten an diesem Tage wird mir stets unvergeßlich bleiben. Kaum dreiviertel Stunden dauerte das

Exerzieren, da waren alle Pferde über und über mit Schaum bedeckt. Es war ein Reiten, wie ich es nur einmal, nämlich an

diesem Tage, während meiner Dienstzeit durchmachte. Als wir eingerückt waren, wurde im Kasernenhofe schon der Befehl

gegeben: "Die Pferde anhalftern und die Mannschaften die Zimmer in Ordnung bringen; Der österreichische Feldmarschall

will die neue Kaserne besichtigen.“ Wir hatten diese Kaserne vor dem Halleschen Tor vor ein paar Monaten bezogen; vorher

lagen von den vier Schwadronen, die das Regiment damals zählte, zwei Schwadronen in der Alexandrinenstraße, eine

Schwadron in der Lindenstraße und eine in der Wilhelmstraße. Bald nachdem wir die Pferde im Stall hatten, kam der Prinz

mit seinem Gast, ging die Stallungen einer Schwadron durch und besichtigte einige Mannschaftszimmer in der Kaserne,

womit die Besichtigung beendet war. Nach Abgang des Prinzen von Regiment - derselbe wurde, wenn ich mich noch recht

erinnere, Kommandeur der ersten Garde-Kavallerie-Brigade – bekamen wir als Kommandeur einen älteren Herrn, Oberst

von Griesheim. Mit diesem kehrte dann gegen früher eine auffallende Ruhe und Stille im Regiment ein. Ich aber, und gewiß

noch viele andere, welche die Ehre hatten, den Prinzen kennen zu lernen, werden dem geborenen Soldaten, dem schneidigen

Kavalleristen (er war damals 27 Jahre alt), dem vortrefflichen Regimentschef und dem späteren tapferen Heerführer, über

welchen ich noch an anderer Stelle Näheres sagen werde, ein immerwährendes ehrendes Andenken bewahren. In meinem

letzten Dienstjahre war ich zu Neujahr 1855/56 auf Kasernenwache. Während ich Posten stand, beschäftigten sich meine

Gedanken damit, wie bald die Dienstzeit nun vorüber sein werde, und ich dann selbstständig ein Geschäft für mich antreten

müße, welches meine älteren Brüder mir mit Liebe und Sorgfalt auf einem Grundstück im Altenwald, wo damals noch kein

Metzgergeschäft war, errichtet hatten, und das von meinem Bruder August als Filiale von Sulzbach aus betrieben wurde, bis

meine Dienstzeit abgelaufen sein würde. Meine guten Brüder handelten so, damit sich dort vor Ablauf meiner Dienstzeit kein

anderer Metzger festsetzen sollte. Wenn ich sonach das Geschäft gleich für mich anfangen mußte, so war ich auch darauf

angewiesen, nicht baldmöglichst nach einer paßenden Frau umzusehen, eine Angelegenheit, die mich natürlich auch sehr

beschäftigte. Es schwebte mir der Gedanke vor, daß ein Schwager von meinem ältesten Bruder Fritz (Georg Niebling),

welcher im Altenwald neben seiner Glasbläserei noch eine Gastwirtschaft betrieben hatte, wohl schon eine heiratsfähige

Tochter haben könne. Bald darauf schrieb ich an meinen Bruder Fritz und stellte in diesem Sinne eine leise Anfrage. Dieser

erwiderte mir darauf etwas ausweichend, es könnte wohl sein, aber das hätte alles Zeit, bis ich nach Hause käme. Damit war

denn diese Frage für mich vorläufig erledigt. Am 1. Oktober 1856 wurde ich entlaßen und kam wohlbehalten in meiner

Heimat Sulzbach an, wo ich mit Freude erwartet und von meiner guten Mutter in sorgsame Pflege genommen wurde.

V. meine Verheiratung und der Geschäftsanfang.

Nach zweitägiger Ruhepause gings zu meinem Bruder August ins Geschäft. Während meiner Militärdienstzeit

entwickelte sich die Grube Altenwald sehr stark, was eine bedeutende Bevölkerungszunahme bediente. Ein Metzgergeschäft

war außer der Filiale meines Bruders, die ich nun übernehmen sollte, noch nicht vorhanden. Dort lernte ich denn auch gleich

in den ersten Tagen meine zukünftige Frau kennen. Ihr Vater betrieb eine gut gehende Gastwirtschaft und war einer der besten

Kunden meines Bruders. Täglich verkehrte ich dort, und nach kaum 14 Tagen machte ich meiner zukünftigen Frau

Mitteilung von meiner Absicht, sie zu heiraten. Sie war damals 17, ich 21 Jahre alt. Etwas schüchtern und verlegen gab sie

mir ihre Zustimmung. Nun mußte aber auch die Einwilligung der Eltern eingeholt werden, und dazu habe ich mich nur sehr

ängstlich herangewagt. Vorher fragte ich nochmal bei meiner Braut an, ob sie ihr mir gegebenes Wort halte, was sie mir

wiederum bejahte. Wenn aber der Vater nein sagt?“ Fragte ich. „Dann sage ich ja!“ erwiderte meine Zukünftige. Das gab mir

frischen Mut, und ich ging zu meinem Schwiegervater, der in einem Nebenzimmer allein war, und offenbarte ihm mein

Vorhaben. Er erwiderte: „Meine Marie ist noch etwas jung; aber wenn Du kommst, habe ich nichts dagegen. Komm, wir

wollen zu meiner Frau gehen und auch diese fragen.“ Dieselbe lag schon zu Bett und wir gingen in ihr Schlafzimmer. Mein

Schwiegervater sagte zu ihr: „Greth (Margaretha hieß sie), der Johann ist da, der will die Marie heiraten.“. Ach Du lieber

Gott, sie ist ja noch so jung; aber ich habe nichts dagegen, es braucht ja noch nicht so bald zu sein.“ Ich war froh, meinen

Zweck erreicht zu haben, und ging in die Gaststube zu meiner Braut, welche auch mit Spannung auf die Antwort ihrer Eltern

wartete. Gleich wie ich war auch sie erfreut, und damit war unsere Verlobung ohne eine weitere Feierlichkeit im engsten

Kreise abgeschloßen. Bevor ich bei meinem Schwiegervater anfragte, holte ich mir nur die Zustimmung bei meiner Mutter

ein; weitere Anfragen habe ich nicht gestellt. Ich war genötigt, sofern ich das Geschäft von meinem Bruder für meine

Rechnung übernehmen wollte, eine Frau zu haben, welche den Haushalt führte und während meiner Abwesenheit den

Verkauf im Laden besorgen konnte. Daher wurde die Angelegenheit mit Eifer betrieben. Die Haushaltung wurde so schnell

wie möglich eingerichtet und am 2. Dezember 1856, also zwei Monate nach beendeter Militärdienstzeit, wurde unsere Ehe

auf dem Standesamt und danach in der Kirche zu Sulzbach durch den damaligen ersten Pfarrer König geschloßen. Die

damals noch kleine Einwohnerzahl in Altenwald vermehrte sich mit dem Aufschwung der Gruben, dem Ausbau der

Koksanlagen usw. schnell, und die Häuser schoßen wie Pilze aus der Erde. Im Jahre 1858 kaufte ich mir zwei Pferde, meine

ersten, um neben dem Metzgergeschäft noch ein kleines Fuhrgeschäft zu betreiben.Ich pachtete von der Forstverwaltung eine

Fläche, worauf ich eine Sandgrube, und eine andere Fläche, woselbst ich einen Steinbruch anlegen konnte, und übernahm aus

dem dort gewonnenen Material (Sand und Steine) Lieferungen für Gruben und Privatbauten. In diesem Jahre 1858 baute ich

mir auch ein Haus, wozu ich von meinem Schwiegervater die Baustelle neben seinem Haus erhalten habe. Dadurch wurde

ich so vielseitig beschäftigt, daß ich mir einen Metzgerburschen neben dem Fuhrknecht einstellen mußte. Zu Anfang der

Sechzigerjahre übernahm ich dann kleinere Erdarbeiten an Gemeindewegen und Ähnliches. Die erste größere Erdarbeit war

eine Wegeanlage in der Bergmannskolonie Herrerohr zu Dudweiler für die Bergverwaltung. Dann folgte eine Erdarbeit auf

Grube Heinitz, Anlage der Schiebebühnen daselbst, die mir von der Eisenbahnverwaltung übertragen wurde. Dann kam im

Jahre 1864/65 eine größere Erdarbeit, die Anlage des dritten Geleises auf Grube Reden bei Neunkirchen. Die Erdmaßen zur

Anschüttung des Geleises sollte ich von der neben der Grube befindlichen Berghalde entnehmen. Diese Erdmaßen wurden

bei der Kohlegewinnung aus der Grube gefördert, und außerhalb der Grube in großen Haufen abgelagert. Viel Brennstoff,

kleine Kohlen, waren noch darunter; diese Haufen hatten auch schon mehrere Jahre gebrannt. Es wurde aber damals

angenommen, daß die Halde ausgebrannt sei und kein Feuer mehr im Inneren vorhanden sein könne, weshalb mir auch der

Haufen als Toter Berg bezeichnet worden war. Nach etwa dreimonatiger Arbeit aber brach mit einem Male während der

Arbeit, zum Glück in der Frühstückspause, aus dem toten Berg eine Flamme hervor. Die Arbeiter waren alle aus dem Schacht

ausgetreten, nur zwei Pferde von 18 waren noch in dem Schacht. Diese verbrannten vollständig mit Geschirr und Wagen,

ohne daß etwas davon gerettet werden konnte. Eine halbe Stunde früher oder später hätte es auch noch Menschen gekostet.

Dann erhielt ich von der Eisenbahnverwaltung im Jahre 1866/67 die Erdarbeiten durch Herstellung des dritten Geleises von

Sulzbach nach Altenwald übertragen. Diese Arbeit mußte ich unter schwierigen Verhältnißen während des Betriebes bei sehr

kurz gestelltem Lieferungs - und Beendigungstermin mit Tag - und Nachtarbeit ausführen. Alles ging dabei sehr gut und glatt

und ohne jeden Unfall ab, so daß die Eisenbahndirektion in Saarbrücken darüber sehr befriedigt war und mir nach

Beendigung der Arbeit ohne mein Verlangen ein lobendes Zeugnis außtellte, indem sie mich bestens für Ausführung von Erd

- und Felsarbeiten empfahl. Dieses, von damaligen Eisenbahndirektion - Direktionspräsidenten Herrn von Düring

unterzeichnete Zeugnis ist noch unter meinen Papieren zu finden.

VI. der Krieg von 1866 und die Bekanntschaft mit Vetter Gottfried.

Während des Krieges von 1866 wurden die Arbeiten eine Zeit lang eingestellt. Zum Militärdienst wurde ich nicht mehr

einberufen, da ich als Kavallerist schon dem zweiten Landwehraufgebot angehörte. Um diese Mannschaften alle einzustellen,

fehlten die nötigen Pferde. Mein Schwager Kirst, welcher mich im Jahre 1851 auf die Wanderschaft begleitet hatte und fünf

Jahre nach seiner Verheiratung mit meiner Schwester Maria von Züsch nach Sulzbach wegzog, um dort eine Wirtschaft und

Fuhrgeschäft zu betreiben, wurde als Landwehr-Infanterist eingezogen und der Mainarmee unter Vogel von Falkenstein mit

den Ersatzmannschaften überwiesen, die die Verluste, welche durch den Krieg oder durch Krankheiten entstanden waren,

ersetzen sollten. Eines Tages kam er mit seinem Truppenteil auf dem Bahnhof in Salzungen (Thüringen), einem kleinen

Städtchen an der Werrabahn, an. Dort sollten sie einige Tage Bürgerquartiere beziehen und die Quartierbillets wurden ihnen

am Bahnhof eingehändigt. Als mein Schwager Kirst den Bahnhof verließ, trat ein Herr mit seiner Frau auf ihn zu und fragte,

ob er nicht mit ihnen kommen wolle und bei ihnen Quartier nehmen. Mein Schwager erklärte sich bereit und ging mit nach

deren Wohnung, einer hübschen freundlichen Villa. So hatte er ganz unvermutet zu seiner großen Freude eine so gute

Aufnahme gefunden. Am anderen Morgen, als er mit seinem Quartiergeber und deßen Frau beim Kaffe saß, kam der

Briefträger. Dabei hörte mein Schwager, daß sein Gastgeber mit dem Namen Herr Zeitz angeredet wurde, und sagte dabei

seine Frau heiße auch Zeitz. Auf die Frage nach deren Wohnung erhielt er von meinem Schwager die Antwort: „in Sulzbach

bei Saarbrücken.“ Darauf erwiderte sein Gastgeber: „ich weiß von meinen Vorfahren, daß einer von ihren Verwandten vor

langer Zeit nach dem Rheinland verzogen ist; Aber niemand weiß wohin.“ Der Hausherr intereßierte sich natürlich sehr für

die Sache und stellte, so viel möglich war, nähere Erkundigungen an. Dabei wurde eine weitläufige Verwandtschaft vermutet,

von der bis dahin von beiden Seiten niemand eine Ahnung hatte. Der neue Vetter Gottfried Zeitz welcher in Salzungen eine

sehr gut gehende Malzfabrik betrieb, in Firma Siebert & Zeitz, schrieb sofort an uns alle in der freundlichsten Weise und

begrüßte uns als Verwandte und Vätern. Von da aus ist ein reger und freundschaftlicher Verkehr und Briefwechsel zwischen

uns entstanden und von beiden Seiten rege unterhalten worden.

Während des Krieges von 1870/71 gestaltete sich dann das Verhältnis noch freundschaftlicher. Der neue Vetter Gottfried hatte

zwei sehr talentvolle Söhne und eine Tochter Fanny, welche frühe starb. Der ältere, Karl, ging im Jahre 1863, 19 Jahre alt,

nach Paris, um sich als Kaufmann auszubilden und gleichzeitig sich in der französischen Sprache und Schrift zu

vervollkommnen; der jüngere, Theodor, trat im Oktober 1869 bei dem Meiningischen Infanterieregiment Nr. 32 in

Meiningen als Einjährig -Freiwilliger ein und machte auch mit diesem Regimente den Krieg gegen Frankreich mit. Als

Frankreich den Krieg erklärte, und ganz Paris rief „A Berlin, a Berlin!“ verließ Vetter Karl Paris, wo er sechs Jahre gewesen

war und eine erfolgreiche Studienzeit verbracht hatte, um sich seinem Vaterlande freiwillig für die Dauer des Krieges zur

Verfügung zu stellen. Unterwegs machte er schon in Köln und Mainz Versuche, bei einem Truppenteile eingestellt zu werden,

doch vergeblich. Nachdem er dann in seiner Heimat Salzungen angekommen und sich die erforderlichen Papiere von seiner

Heimatsbehörde verschafft hatte, reiste er sofort nach Meiningen und meldete sich dort bei dem Regiment Nr. 32, in welchem

sein Bruder Theodor als Einjährig-Freiwilliger diente. Sein Bruder begrüßte ihn mit den Worten: „Du hier? Wie kommst Du

her?“ Karl antwortete ihm, er wolle den Feldzug mitmachen. Der Bruder riet ihm davon ab, da er ja noch gar nicht Soldat

gewesen war. Aber es half nichts; er meldete sich zum Eintritt für die Dauer des Krieges. Doch wurde ihm die Erfüllung

seines Wunsches, für sein Vaterland zu kämpfen, noch recht schwer gemacht, und nur seine französischen sprach - und

Schriftenkenntniße verursachten, daß er sein Ziel erreichte. Als er sich beim Regiment meldete, erkannte der Kommandeur

bald, daß man solche Leute im Feldzuge gegen Frankreich gebrauchen könne, und schickte ihn in Begleitung eines Offiziers

zum Bataillonskommandeur. Dieser empfing ihn mit den Worten (wie ich in seinen Kriegserinnerungen gelesen habe):

Feldzugsfreiwilliger?“ Vetter Karl antwortete: „Ja“; „wo haben Sie gedient?“ „Ich habe noch gar nicht gedient.“ Der Major

drehte sich um und sagte: „noch gar nicht gedient? Da kann ich den Kerl ja nicht gebrauchen.“ „Verzeihung, Herr Major,

Befehl vom Herrn Oberst,“ entgegnete der Regimentsadjutant. „Ja, wenn es Befehl vom Herrn Oberst ist, muß ich freilich

den Kerl mitnehmen,“ sagte ärgerlich der Major, und fragte, bei welcher Kompanie er eintreten wolle. Karl antwortete: „bei

der ersten.“ Dies war die Kompanie, bei welcher sein Bruder Theodor stand. Damit hatte er denn so weit sein Ziel erreicht

und war nicht wenig stolz darauf, gleich bei seinem Eintritt als Soldat schon bis zum „Kerl“ befördert zu werden. Da er diese

Charge so schnell erreicht hatte, nahm er sich vor auch ein ordentlicher und braver Kerl zu werden. Und er hat Wort gehalten;

es ist wirklich ein tüchtiger Kerl aus ihm geworden, der sich um sein Vaterland verdient gemacht und seine Dekoration, das

Eiserne Kreuz wohl verdient hat. Seine Erlebniße während dieser Dienstzeit aus dem Jahre 1870/71 hat er in einem

stattlichen Band geschildert, welche den Titel trägt: „Kriegserinnerungen eines Feldzugsfreiwilligen. Von Karl Zeitz.“ (Verlag

von Stefan Geigel - Altenburg). Beide Brüder machten denn auch bald darauf die erste Schlacht bei Wörth mit; auf die

Nachricht von dieser Schlacht reiste der besorgte Vater, Vetter Gottfried, sofort dem Regiment nach und kam einige Tage

nach der Schlacht in Wörth an. Sein erstes war, die dortigen Lazarette und Krankenhäuser aufzusuchen, ob er einen seiner

Söhne dort finden oder sonst etwas von Ihnen hören würde. Dort erhielt er auch bald die frohe Nachricht, daß beide wohlauf

und mit dem Regiment weiter nach Frankreich hineinmarschiert seien. Er reiste dann von dort dem Regiment weiter nach,

ohne es zu finden. Dabei kam er gleich nach den Schlachten vom 14., 16. und 18. August nach Gravelotte, traf aber auch dort

seine Söhne nicht an, die durch die Vogesen und Champagne nach Sedan zu marschiert waren. Diese Schlacht machten dann

beide Brüder wiederum glücklich mit, ohne verwundet zu werden. Vetter Gottfried hatte eine rote Johanniterbinde am Arm

und kam überall ungehindert durch. Nachdem er seine Söhne bis Gravelotte nicht getroffen hatte, trat der besorgte Vater die

Rückreise durch Lothringen über Saarbrücken nach Sulzbach an.

Dort traf gegen Ende August 1870 eines Tages ein unbekannter Herr auf einem zweijährigen Tilbury ein, das mit einem

Pferde, auf den Namen Rosinante hörend, bespannt war.Das Fahrzeug stammte von einem französischen Offizier und war

sehr schön und elegant. Dem Pferde aber sowie deßen Geschirr konnte man nicht daßelbe nachsagen. Das Pferd hatte sich

der Herr Vetter von einem Marketender für wenig Geld erworben, wie er uns erzählte, und das Geschirr dazu selbst

zusammengesetzt aus Strick -und Lederabfällen, die er sich auf dem Schlachtfelde von Gravelotte gesammelt hatte. Auf

diesem Gefährt und bedeckt mit einem Strohhut in der Größe eines Wagenrades, am Arm die Rote Kreuzbinde tragend, hielt

der bis dahin unbekannte Vetter seinen Aufsehen erregenden Einzug in Sulzbach, zum Besuche seiner bis dahin unbekannten

Vettern und Basen, die er (wie er selbst behauptet) alle sofort erkannte an ihre Nasen; denn diese waren, wie auch die seinige,

alle ziemlich stark entwickelt, galten als Erkennungszeichen in der Familie Zeitz. Über einen Monat blieb der Vetter bei uns

in Sulzbach, und wir verlebten schöne und frohe Tage zusammen. Die berühmte Rosinante vom Schlachtfelde von

Gravelotte wurde unter uns Brüdern meistbietend versteigert. Bruder Louis blieb Letztbietender (ihm war von der

Bergverwaltung die Gestellung der Pferde für den Betrieb auf Grube Altenwald lange Jahre übertragen), und wenn ich mich

nicht irre, so hat das intereßante Tier sein Leben tief unter der Erde im Grubendienst ausgehaucht. Das Tilbury ging per Bahn

als Kriegsbeute von Gravelotter Schlachtfeld nach Salzungen. Bevor der Vetter die Rückreise dorthin antrat, fuhr ich mit ihm

durch die Pfalz, über Neustadt, Landau, Weißenburg und nach Hagenau; wir wollten uns noch die Belagerung von Straßburg

ansehen. Als wir auf dem Bahnhof in Hagenau ankamen, mußten wir einige Stunden liegen bleiben, bevor wir bis

Bendenheim, der letzten Station vor Straßburg, weiter konnten. Während dieses unfreiwilligen Aufenthaltes in Hagenau

trafen dort die Depeschen von der Schlacht von Sedan und der Gefangennahme Napoleons ein. Die Depesche lautete:

„Sedan, den 2. September 1870.

Die Kapitulation, wodurch die ganze Armee kriegsgefangen, ist soeben mit dem General v. Wimpfen geschloßen,

der anstelle des verwundeten Marschalls Mac Mahon das Kommando führte. Der Kaiser hat nur sich mir selbst

übergeben, da er das Kommando nicht führt, und alles der Regentschaft in Paris überläßt. Seinen Aufenthalt

werde ich bestimmen, nachdem ich ihn gesprochen habe in einem Rendezvous, das sofort stattfindet. Welch eine

Wendung durch Gottes Führung! Wilhelm.“

Der Bahnhof war ganz in militärischen Händen und Betrieb und die Freude und der Jubel über diese Ereignis war

unbeschreiblich. Wir blieben diese Nacht in Hagenau. Ein Nachtquartier konnten wir in keinem Hotel finden; wir verbrachten

daher die Nacht auf dem Bahnhof im Wartesaal 2. Klaße auf der Bank. Am anderen Tag fuhren wir bis Bendenheim, wo wir

meinen Neffen Heinrich, den Sohn meines ältesten Bruders Fritz, aufsuchten, welcher beim 30. Infanterieregiment den

Feldzug mitmachte und während der Belagerung Straßburgs in Schiltigheim lag. Von dort fuhren wir wieder nach Sulzbach

zurück und blieben dort, bis der Vetter die Rückreise nach Salzungen antreten mußte, noch eine kurze Zeit beisammen. Die

fast täglich vom Kriegßchauplatz eingetroffenen günstigen Nachrichten haben uns stets in froher Stimmung erhalten. Als der

Vetter abreiste, nahmen wir alle voneinander herzlichen Abschied mit dem Versprechen, die gemachte Bekanntschaft durch

gegenseitigen brieflichen Verkehr aufrecht zu erhalten, was auch bis zu seinem Tode viele Jahre lang beiderseits geschehen

ist. Vetter Gottfried reiste von uns nach Salzungen zurück, ohne den Hauptzweck, seine Söhne zu treffen, erreicht zu haben.

Beide kamen wohlbehalten aus dem Feldzuge zurück. Der ältere, Karl, wurde sofort nach dem Friedenßchluß in Versailles

entlaßen, macht uns auf der Rückreise aus Frankreich seinen Besuch in Sulzbach und erzählte uns dabei sehr intereßante

Kriegserlebniße. Der jüngere Bruder Theodor mußte bleiben, bis der Feldzug und damit auch seine Dienstzeit beendet war; er