Modul C - Schulentwicklung NRW

Werbung

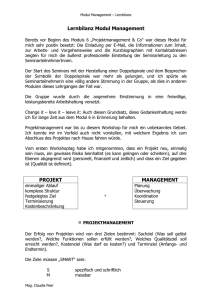

Vertiefungskurs Deutsch Modul C Erschließung dramatischer Texte (verstehende Rekonstruktion eines Wirklichkeitsmodells im Drama) Achim Jahn 1 Aufbau/Inhaltsverzeichnis 1. Übersicht über sämtliche Module – Trainingsfelder, Kompetenzen, Methoden 2. Umsetzungsbeispiele der Schulen Krupp-Gymnasium, Duisburg S. 5 Gymnasium St. Wolfhelm, Schwalmtal S. 5 3. Tabellarische Übersicht über die Inhalte der Module und ihre Materialien 4. Hinweise zu den Kursen Module A-C 5. S. 6 S. 8 Vorstellung des Moduls Modul C Modul A-C Modul C 6. S. 3 Verstehende Rekonstruktion eines Wirklichkeitsmodells im Drama (1) Stundenvolumen (2) Kompetenzerwartung (3) Inhaltliche Schwerpunkte (4) Arbeitsschritte, Arbeitsformen S. 10 S. 10 S. 11 S. 11 (5) Transparenz des Lernprozesses/ Reflexion der Zielerreichung (A-C) (6) Kommunikation der Ergebnisse (A-C) (7) Kursevaluation (A-C) S. 12 Materialanhang zu Modul C S. 15 Fachliche Grundlagen der Module A-D S. 13 S. 13 S. 26 2 1. Übersicht über sämtliche Module – Trainingsfelder, Kompetenzen, Methoden Das Angebot für Vertiefungskurse im Fach Deutsch der Jahrgangsstufe 10 umfasst vier Module (A-D). Mit diesen Modulen werden unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten eines Vertiefungskurses vorgestellt. Dabei werden verschiedene inhaltliche Schwerpunkte und verschiedene methodische Herangehensweisen vorgeschlagen, die sich einerseits an einem klassischen Kursunterricht orientieren (Module A-C) und andererseits die offene Unterrichtsform der Freiarbeit nutzen (Modul D). Die unterschiedlichen Herangehensweisen berücksichtigen jeweils spezifische Kompetenzdefizite der Schüler/innen, z.B. eine eher gering ausgeprägte Fähigkeit zur Bildung von lokaler und globaler Textkohärenz. (Nähere Ausführungen hierzu im Anhang S.27-30). 3 Im Folgenden eine einführende Übersicht über die vier angebotenen Module: Deutsch: Module A-D LESEN/ TEXTERSCHLIESSUNG SCHREIBEN Relevanz für andere Fächer Inhalte A. Texterschließungskompetenz entwickeln B. Textverstehenskompetenz entwickeln (am Beispiel der Bildhaftigkeit poetischer Sprache) C. D. Individuelle Förderung von Schreibkompetenzen: a. Rechtschreibung b. Zeichensetzung Erschließung dramatischer Texte (verstehende Rekonstruktion eines Wirklichkeitsmodells im Drama) c. Grammatik d. Zitiertechnik e. Stil/Ausdruck f. Textkohärenz g. Fachbegriffliche Fundierung von Texten Methoden Angeleiteter Unterricht Individualisiertes Arbeiten: gemeinsame Erarbeitung von Aufgaben nach Impulssetzung durch den Kurslehrer Selbstdiagnostik (ergänzt durch „Augenöffner“ und Schreibberatung) angeleitetes Erarbeiten in Form von Gruppen- oder Einzelarbeit selbstgesteuertes Training in Form von Freiarbeit und Schreibberatung 4 2. Umsetzungsbeispiele der Schulen Krupp-Gymnasium, Duisburg Modul A: Texterschließungskompetenz entwickeln Modul B: Textverstehenskompetenz entwickeln Kursunterricht Modul C: Erschließung dramatischer Texte Gymnasium St. Wolfhelm, Schwalmtal offene Unterrichtsformen Modul D: Individuelle Förderung von Schreibkompetenzen Freiarbeitsmodul 5 3. Tabellarische Übersicht über die Inhalte der Module und ihre Materialien Modul Modul A: Grundlagen: Lesetechniken Texterschließungskompetenz Modul B: Schwerpunkt Metaphorik Inhalte Abbau von Negativerfahrungen Stärkung von Lesekompetenz Bilden von lokaler Kohärenz im Verstehen von Metaphorik Bilden von lokaler und globaler Kohärenz bei dramatischen Texten Schwerpunkt Drama dramatische Texte gattungsspezifische Verstehenskompetenz S. 17-27der Modulfassung A, 8 Materialien Bildlichkeit und Metaphorik bei Texten von v. Hofmannsthal und Lyrik von Britting, bildhafte Sprache Lyrik/Textverstehenskompetenz Schinagl, Eichendorff, Heilbut sowie bei parabolischen Texten am Beispiel von bibl. Gleichnissen Modul C: Materialien Verstehende Rekonstruktion eines Wirklichkeitsmodells am Beispiel eines Dramenauszugs von v. Hofmannsthal S. 15-24 der Modulfassung B 8 Materialien S. 15-25 der Modulfassung C 5 Materialien 6 Modul D: Individuelle Förderung von Schreibkompetenzen - Selbstdiagnose in den Bereichen Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, Stil/Ausdruck und Textkohärenz Materialanhang der Modulfassung D 73 Materialien (Arbeitsblätter für - Spezifische Bereiche der Rechtschreibung selbstgesteuerte wie Zusammen- und Getrennt-, Groß- und Lernprozesse in Kleinschreibung, Desubstantivierungen mit Form von Freiarbeit Kleinschreibung für Schüler/innen und - Spezifische Bereiche der Zeichensetzung Organisationshilfen wie Komma in und zwischen Sätzen und für Lehrkräfte Komma beim erweiterten Infinitiv - Strategien der Fehlervermeidung - Spezifische Bereiche der Grammatik wie Kongruenz im Satz, Relativpronomen „das“ und „was“, schwierige Präteritumformen, Konjunktiv der indirekten Rede, Verben mit Genitivobjekt, Substantive und Adjektive mit zugeordneten Präpositionen, Fugen-s, schwierige Fremdwortplurale, etc. - Zitiertechnik - Spezifische Aspekte von Stil und Ausdruck wie die Beachtung von Stilebenen, umgangssprachliche Wendungen und schriftsprachliche Alternativen, Nominalismus, überdehnte Verbklammern, leicht verwechselbare Wörter wie „hinein“ und „herein“, „anscheinend“ und „scheinbar“, „rational“ und „rationell“ usw. - Begriff der Textkohärenz und Gestaltungsmittel der Textkohärenz wie satzverknüpfende sprachliche Bindemittel, Textaufbausignale und Möglichkeiten der sprachlichen Unterstützung eines gedanklichen Zusammenhangs - Fachsprachliche Fundierung von Texten (u.a. Kontrolllisten) 7 4. Hinweise zu den Kursen Hinweise zu den Kursen der Module A-C Name der Schule: Krupp-Gymnasium Flutweg 62 47226 Duisburg/Rheinhausen Name der Lehrkraft: Achim Jahn Fach: Deutsch Lehrerrolle: Vermitteln und Beraten als Schwerpunkte Gruppengröße: jeweils ca. 12 Schülerinnen und Schüler Stundenvolumen: zwei Wochenstunden für ein Halbjahr im zweiten Halbjahr 2008/09 bzw. im ersten Halbjahr 2009/10 Ziele: Entwicklung und Sicherung von Basiskompetenzen für den Deutschunterricht Methoden: Kursunterricht, Unterrichtsgespräche produktive Irritationen, individuelle Beratung Ergebnissicherung: individuelle bzw. gemeinsame Erarbeitung der Arbeitsblätter Dokumentation in einem Arbeitsjournal bzw. Portfolio 8 Kompetenzen: Angenommene Stärken der Schülerinnen und Schüler: kommunikative Sicherheit und Bereitschaft, sich konstruktiv und ergebnisorientiert an einem Gespräch zu beteiligen Kenntnis geeigneter Schreibformen zur Sicherung von Gesprächsergebnissen und Bereitschaft, diese umzusetzen grundsätzliche Fähigkeit bzw. Bereitschaft zum Umgang mit literarischen Texten Angenommene Leistungsdefizite der Schülerinnen und Schüler: weitgehende Kenntnis der in den KLP ausgewiesenen Schwerpunkt-Kompetenzen1 aber: o geringe/fehlende Fähigkeit, diese eigenständig und zielführend einzusetzen o bzw. wenig ausgeprägtes Zutrauen in die eigene Kompetenz aufgrund von Frustrationserfahrungen aufgrund der Konkurrenzsituation im Regelunterricht Angenommene Leistungsdefizite bezogen auf die einzelnen Module: geringes/fehlendes Bewusstsein für Lesestrategien [Modul A] mangelnder pragmatischer Zugriff auf Texte [Modul A, Modul B und Modul C] geringe/fehlende Systematik bei der Berücksichtigung textinterner/ textexterner Informationen [Modul A, Modul B und Modul C] Probleme beim Erkennen uneigentlicher Sprache [Modul B] Probleme bei der Erschließung bildhafter Sprache [Modul B und Modul C] Probleme bei der Entfaltung und Deutung von Metaphern [Modul B] geringe Kompetenz, grammatische Informationen zu funktionalisieren [Modul A] geringe/fehlende Systematik im Erkennen grammatischer Phänomene [Modul A] Am Krupp-Gymnasium umgesetzte Module: Modul A: Texterschließungskompetenz entwickeln (Lesetechniken) Modul B: Textverstehenskompetenz entwickeln (Bildlichkeit/Lyrik/parabolische Texte) Modul C: Erschließung dramatischer Texte (Rekonstruktion von Wirklichkeit im Drama) 1 Vgl. KLP, als Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit durch Fettdruck hervorgehobene Kompetenzen, S. 23-52 9 5. Vorstellung des Moduls Modul C: Erschließung dramatischer Texte (verstehende Rekonstruktion eines Wirklichkeitsmodells im Drama) (1) Stundenvolumen: Ca. neun bis zwölf Doppelstunden [je nach Umfang bei der Bearbeitung der Schreibaufgaben] (2) Kompetenzerwartung: Die Schülerinnen und Schüler sollen dramatische Text detailliert verstehen können, indem sie erweiterte Strategien zur Textrekonstruktion weitgehend selbstständig anwenden. Die Kompetenzerwartung bezieht sich damit auf Vorgaben der Kernlehrpläne Sek I Gymnasium: Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten mithilfe gestaltenden Sprechens […] und szenischer Verfahren Ansätze für eigene Textinterpretationen (vgl. KLP S. 28). Sie verstehen und erschließen dramatische Texte unter Berücksichtigung struktureller, sprachlicher und inhaltlicher Merkmale (vgl. KLP S. 44). Übersicht: Folgende Elemente sollen Gegenstand des Moduls sein: Erschließung dramatischer Situationen durch die Beschäftigung mit einem Personenregister Sammlung, Klärung und Funktionalisierung von Fachbegriffen bezogen auf Dramen Texterschließung eines Dramenauszugs durch Rekonstruktion der dramatischen Wirklichkeit Erfahrung der Bedeutung der eigenen Rolle als Leser Entwicklung eigener Deutungshypothesen und Verständigung mit anderen darüber Vermittlung und Anwendung wesentlicher Fachbegriffe zur Beschreibung dramatischer Texte Vergleichen verschiedener Rekonstruktionen unterschiedlicher Textfassungen eines Dramentextes 10 (3) Inhaltliche Schwerpunkte: Dieses Modul wurde während der zweiten Erprobungsphase kurzfristig auf Wunsch der Schüler entwickelt. Aufgrund der Beschäftigung mit „Emilia Galotti“ in den jeweiligen Regelkursen kam das dringende Bedürfnis auf, sich im Vertiefungskurs mit dramatischen Texten zu beschäftigen. An zentraler Stelle steht in diesem Modul die Rekonstruktion von literarischer Wirklichkeit durch die Bewusstmachung der eigenen Leseraktivität (vgl. hierzu die Darstellung der Textdeterminanten S. 27). Dadurch sollen Probleme abgebaut werden, die Schülerinnen und Schüler häufig dabei haben, globale Kohärenz zu entwickeln. Dramatische Texte mit ihren zahlreichen Leerstellen bieten sich für diese Herangehensweise geradezu an, da es weniger um die Deutung einer Textmetapher als vielmehr um die Einbeziehung der eigenen Bildvorstellungen geht. Die Schüler sollen sich selbst als aktives Element bei der Sinnerschließung eines literarischen Textes erleben. Als Textgrundlage für den Zugang zu Dramen wurde Hugo von Hofmannsthals „Der Turm“ gewählt, da der Autor durch das Arbeitsblatt 1 zu Modul B den Schülern bekannt ist und der gewählte Text vom Autor selbst in zwei Fassungen veröffentlicht wurde, so dass in der vergleichenden Bearbeitung Sinnverschiebungen evident werden können. [vgl.: http://www.zeno.org/Literatur/M/Hofmannsthal,+Hugo+von ] (4) Arbeitsschritte und Arbeitsformen: Die durchführende Lehrerin bzw. der durchführende Lehrer sollte für dieses Modul auf fachlicher Basis2 durch die Beschäftigung mit einem Theaterstück jenseits des üblichen Schulstoffs die inhaltliche Distanz zu den Gegenständen des Regelunterrichts betonen. Zudem sollte verdeutlicht werden, dass es nicht um eine Analyse im klassischen Sinne geht. Der Kurslehrer beschränkt sich zunächst darauf, Situationsentwürfe zu initiieren. Sie oder er gibt dabei Impulse, um kommunikative bzw. kreative Prozesse auszulösen, die Sinnkonstitution ermöglichen. Es soll dergestalt versucht werden, neben Fach- auch Weltwissen und Erfahrungen zu aktivieren. Bei der Durchführung des Moduls sollten hierbei also kognitive und affektive Bereiche berücksichtigt werden. Der Brückenschlag von Alltagsrealität zur dramatischen Realität soll hergestellt werden durch die Ausgestaltung der dramatischen Situation. Bezugspunkte sind hierbei die Räumlichkeit, die Handlungen und Interaktionen sowie die Kommunikation. Nach der Erarbeitung des Personenregisters bietet sich eine Sammlung von Fachbegriffen an, die dazu geeignet sind, dramatische Texte zu beschreiben. Ob diese Sammlung durch den Kurslehrer gesteuert an der Tafel oder eher in kooperativen Arbeitsformen erfolgt, ist weniger wichtig als die 2 vgl. hierzu: http://www.uni-essen.de/literaturwissenschaft-aktiv/Vorlesungen/dramatik/main.html 11 Funktionalisierung der Begriffe. Der zeitliche Umfang dieser Arbeitsphase hängt wesentlich vom Vorwissen der Schülerinnen und Schüler ab. Die Beschäftigung mit dem Personenregister eröffnet einen ersten Zugriff auf den Text, indem die jeweilige Figur inhaltlich gefüllt wird durch eine (zunächst skizzenhafte) Rollenbiographie auf: soziologischer Basis historischer Basis (Basilius, der König. Olivier, ein Soldat. Ein Arzt. Ein junger Mönch. Ein Reiter. Eine Bauernfrau. Eine junge Zigeunerin.) (Zeit: Ein vergangenes Jahrhundert, in der Atmosphäre dem siebzehnten ähnlich.) Weiterhin finden auch pragmatische Aspekte Berücksichtigung - im Personenregister nur angedeutet (Indrik, der Schmied, Aufrührer), die bei der inhaltlichen Beschäftigung mit dem zweiten Arbeitsblatt akzentuiert werden Der Vergleich beider Personenregister kann abhängig von der Gruppengröße der Kursteilnehmer erfolgen. Bei einer größeren Anzahl könnte man Arbeitsblatt 1 und 3 jeweils arbeitsteilig bearbeiten lassen. Ansonsten bietet sich die hier vorgestellte Abfolge an. Die in ihrer Funktion geklärten Fachbegriffe (die ggf. auf einem Plakat/einer Folie fixiert sind) dienen als Ausgangsbasis für die Beschreibung des 1. Auftritts. Bei dieser zweiten Textbegegnung sollen auch strukturelle Aspekte zur Situationskonstruktion einbezogen werden. Der Beschreibung soll sich die Rekonstruktion der literarischen Wirklichkeit durch einzelne Schüler bzw. Schülerarbeitsgruppen anschließen, die – je nach Zeitbedarf unmittelbar oder in der Folgestunde – ihre Ergebnisse gegenseitig vorstellen und überprüfen. Analog dazu ist die Analyse des Dialogs zwischen Sigismund und seiner Ziehmutter angelegt (Arbeitsblatt 5). Mit diesem Modul werden die Grundlagen des Moduls A verstetigt: die informierende, interpretierende und kritische Lesehaltung sowie das kreative bzw. emotionale Lesen. (5) Transparenz des Lernprozesses/Reflexion der Zielerreichung: (A-C) Das Portfolio als Form der selbst zu verantwortenden Dokumentation in einem individualisierten Lernprozess hat sich hinlänglich bewährt. Aus dieser Erfahrung heraus wird zu Beginn des Moduls A ein Arbeitsjournal eingeführt. Die herkömmliche Kursstruktur und die vergleichsweise traditionelle Rolle des Lehrenden als Impulsgeber und Berater bedingen, dass die Form eines Portfolios hierbei nicht zwingend notwendig ist. Aus der Erfahrung der Pilotphase hat sich 12 allerdings gezeigt, dass diese Form der Dokumentation individualisierter Lernprozesse für die Schülerinnen und Schüler sinnvoller und für die Kurslehrerin bzw. den Kurslehrer entlastender ist (vgl. hierzu auch Punkt 5 zu Modul D, S. 23 der Modulfassung D). (6) Kommunikation der Ergebnisse: (A-C) Innerhalb der Fachkonferenz Deutsch sind alle FK-Mitglieder über die Modulinhalte und die Kompetenzziele informiert worden. Im Rahmen von Dienstbesprechungen sollte kursbegleitend (z.B. zum Zeitpunkt eines Modulwechsels) den in der Einführungsphase unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen Gelegenheit zum Austausch gegeben werden. Auf diese Weise könnte sich ein Regelkreis etablieren, der neben der sinnvollen Weiterentwicklung der Vertiefungskursmodule auch Impulse zur Weiterentwicklung von Fachunterricht setzen könnte. (7) Kursevaluation: (A-C) Die Teilnehmer des Kurses in der Pilotphase wurden durch kollegiale Beratung während der Zeugniskonferenz zum Halbjahreswechsel 11.I auf 11.II ermittelt. Die Teilnahme selbst war freiwillig, die einmal aufgenommene Teilnahme verpflichtete aber zum kontinuierlichen Besuch. In die Beratung waren neben den Deutschlehrerinnen und -lehrern auch die übrigen Fachlehrerinnen und -lehrer ausdrücklich eingebunden. Hier gilt es künftig an den Schulen bereits in der vorhergehenden Jahrgangsstufe (dann Jahrgangsstufe 9) Verfahren zur Feststellung von Kompetenzdefiziten zu verabreden! Den Teilnehmer in der zweiten Pilotphase wurde im Vergleich zum ersten Durchgang nachdrücklicher geraten, den Kurs zu besuchen. Die Evaluation des abgeschlossenen Kurses aus dem 2. Halbjahr 2008/09 sowie des laufenden Kurses aus dem 1. Halbjahr 2009/10 zeigt, dass die unterschiedliche Art der Kurszuweisung (eher auf freiwilliger Basis bzw. eher zuweisend) sowie die unterschiedliche Zusammensetzung (Stammschüler oder Quereinsteiger) zu einer erkennbaren Akzentverschiebung geführt hat. Deutlichere Unterschiede sind außerdem aus den Themen des parallelen Regelunterrichts erwachsen. Die Schüler des ersten und des zweiten Halbjahres haben gleichermaßen das Modul zu Lesekompetenz (Modul A) und zu Metaphorik (Modul B) als sinnvoll angenommen, im Dialog mit dem Kurslehrer allerdings bei diesen Modulen unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich der zeitlichen Beschäftigung gesetzt. Die konkrete Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern hat einige erwartbare und einige überraschende Ergebnisse erbracht: Die Lage der Kursstunden am Nachmittag erlaubte es, im Bedarfsfall einen Raum mit Computern und Internetzugang zu nutzen. Dies sollte künftigen Kursen ebenfalls ermöglicht 13 werden. So kann der Computer als Informationsmedium oder als Arbeitsgerät eingesetzt werden. Einzelne Schülerinnen und Schüler haben aus eigenem Antrieb das Arbeitsblatt 3 (vgl. S. 19) zu Lesekompetenz zur Erschließung von Sachtexten in anderen Fächern verwendet. Man könnte dies zum Anlass nehmen, derartige Arbeitsblätter nicht nur als Teil des Arbeitsjournals zu sehen und ggf. zweifach zu verteilen. Nach Klärung der Voraussetzung, dass weder Prüfung noch Benotung erfolgen und dass der Kurs zum Ausgleich fachlicher Defizite dient, haben die Schülerinnen und Schüler bereitwillig ihre Probleme dargestellt. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Defizite oftmals sehr ausgeprägt sind. Um bei den schwachen Schülern konkrete Unterstützung leisten zu können, darf der zu vermittelnde Stoff nicht zu umfangreich bzw. fachlich nicht zu ambitioniert sein. Die Schülerinnen und Schüler fanden ein ihnen gemäßes Arbeitstempo, das teilweise sehr deutlich hinter der Geschwindigkeit zurückbleibt, die im regulären Unterricht erreicht wird. Der geforderte modulare Aufbau ohne Progression wird sich in der Praxis mitunter nur mit Mühe einhalten lassen, etwa wenn die im Modul zu Lesetechniken vermittelten Fähigkeiten bei einem Modul zu literarischer Mehrdeutigkeit vorausgesetzt werden. Möglicherweise ließen sich auch die Aufzählung der Kompetenzprofile der Kernlehrpläne (KLP S. 14-21) im Sinne einer Checkliste (etwa: kann ich ganz/teilweise/nicht) nutzen, um gemeinsam mit allen am Kurs Beteiligten eine Schwerpunktsetzung und eine Reihenfolge der zu behandelnden Module festzulegen. Weitere Module sind möglich, etwa wenn die Schülerinnen und Schüler Unterstützungs- oder Erprobungsbedarf in Hinsicht auf den Aufgabenschwerpunkt Sprechen haben (vgl. KLP S. 2328). Insbesondere die Erarbeitung verschiedener Präsentationsmöglichkeiten ist in diesem Zusammenhang denkbar. 14 Materialanhang zu Modul C Arbeitsblatt Nr. 1 Vertiefungskurs Deutsch / Thema: Dramatische Texte Datum: Hugo von Hofmannsthal: Der Turm Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen 1926/27 Personen König Basilius. Sigismund, sein Sohn. Julian, der Gouverneur des Turmes. Anton, dessen Diener. Bruder Ignatius, ein Mönch, ehemals Kardinal-Minister. Olivier, ein Soldat. Ein Arzt. Der Woiwode von Lublin. Der Palatin von Krakau. Der Großkanzler von Litauen. Der Oberste Mundschenk. Graf Adam, ein Kämmerer. Der Starost von Utarkow. Der Beichtvater des Königs. Simon, ein Jude. Ein Reitknecht. Ein Offizier. Eine Bauernfrau. Der tatarische Aron, Der Schreiber Jeronim, Indrik der Lette, Aufrührer. Gervasy, Protasy, Spione des Königs. Herren vom Hof, Kämmerer, Pagen, ein Stelzbeiniger, ein Kastellan, Soldaten, ein Pförtner, ein Bettler, Mönche, Aufrührer. Aufgabe: 1. Nehmen Sie alle direkten und indirekten Informationen dieses Personenregisters wahr und notieren Sie diese. 2. Ordnen Sie Ihre Notizen. Welche lassen Vermutungen auf die soziale Stellung einer Figur zu, welche über den zeitgeschichtlichen Hintergrund? 3. Wählen Sie eine Figur aus und skizzieren Sie eine Rollenbiographie. Entwickeln Sie hierbei Entwürfe zum Aussehen, zum Schicksal, zu der jetzigen Gefühlslage, zu Zielen und Interessen und stellen Sie Ihre Figur abschließend in Beziehung zu anderen Figuren. 4. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse und diskutieren Sie Ihr Vorgehen. 15 Arbeitsblatt Nr. 2 Vertiefungskurs Deutsch / Thema: dramatische Texte Datum: Rollen: Wer wird dargestellt? Welche Informationen zu Hintergründen und Intentionen bekomme ich? Situation: Was verbindet die Personen? In welcher Situation befinden Sie sich und wie verhalten Sie sich untereinander? Ort: Wo spielt die Handlung? Welche Wirkung vermittelt der Ort? Zeit: Zu welcher Zeit/Epoche spielt die Handlung? Was verbinde ich mit dieser Epoche? Inhalt: Worum geht es inhaltlich? Aufgabe: Berücksichtigen/bearbeiten Sie die jeweiligen Aspekte. 16 Arbeitsblatt Nr. 3 Vertiefungskurs Deutsch /Thema: dramatische Texte Datum: Hugo von Hofmannsthal: Der Turm Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen 1923-25 Personen Basilius, der König. Sigismund, sein Sohn. Julian, der Gouverneur des Turmes. Anton, dessen Diener. Bruder Ignatius, ein Mönch, ehemals der Großalmosenier. Olivier, ein Soldat. Der Kinderkönig. Ein Arzt. Ein junger Mönch. Graf Adam, ein königlicher Kämmerer. Der Beichtvater des Königs. Simon, ein Jude. Der Schreiber Jeronim, Der tatarische Aron, Indrik, der Schmied, Aufrührer. Ein Reiter. Ein Reiterbub. Eine Bauernfrau. Eine junge Zigeunerin. Bannerherren. Herren von Hof Kämmerer. Pagen. Ein Kastellan. Ein Stallmeister. Soldaten. Ein Stelzbeiniger. Eine alte Frau. Ein Pförtner. Ein Bettler. Mönche. Aufrührer. Feldhauptleute. Knaben. Schauplatz: Ein Königreich Polen, aber mehr der Sage als der Geschichte. Zeit: Ein vergangenes Jahrhundert, in der Atmosphäre dem siebzehnten ähnlich. Aufgabe: 1. Nehmen Sie alle direkten und indirekten Informationen dieses Personenregisters wahr und notieren Sie diese. 2. Ordnen Sie Ihre Notizen. Welche lassen Vermutungen auf die soziale Stellung einer Figur zu, welche über den zeitgeschichtlichen Hintergrund? 3. Welche grundsätzlichen Unterschiede im Vergleich zur Fassung auf Arbeitsblatt 1 stellen Sie fest? Notieren Sie. 4. Wählen Sie eine Figur aus, die Ihnen im Vergleich mit der ersten Fassung verändert erscheint und skizzieren Sie eine Rollenbiographie. 5. Vergleichen Sie die heutige Rollenbiographie mit der der anderen Textfassung und finden Sie Gründe für die unterschiedliche Ausgestaltung. 17 Arbeitsblatt Nr. 4 Vertiefungskurs Deutsch / Thema: Dramatische Texte Datum: Hugo von Hofmannsthal: Der Turm [zweite Fassung] Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen Entstanden 1926/27. Erstdruck: Berlin (S. Fischer) 1927. Erster Auftritt [Auszug] Vor dem Turm. Vorwerke, halb gemauert, halb in Fels gehauen. Zwischen dem Gemäuer dämmerts, indessen der Himmel noch hell ist. Olivier, der Gefreite, und ein paar invalide Soldaten, unter ihnen Aron, Pankraz und Andreas, sind beisammen. OLIVIER ruft nach ihnen. Rekrut! Hierher! REKRUT ein flachshaariger Bauernbursch, springt herzu. OLIVIER. Spring, Rekrut, und hol mir Feuer zur Pfeife! REKRUT. Ja, Herr! Will weg. ARON. Zu Befehl, Herr Gefreiter, hast du zu sagen! OLIVIER. Hols Feuer! Marsch! REKRUT. Ja, Herr! Nach einer Pause. ANDREAS. Ist das wahr, Gefreiter, daß du ein Student gewesen bist? OLIVIER gibt ihm keine Antwort. Pause. PANKRAZ. So bist du demnach unser neuer Wachkommandant? OLIVIER gibt keine Antwort. REKRUT kommt und bringt eine glimmende Lunte. OLIVIER. Von wo kommt der Wind? REKRUT. Weiß nicht, Herr. OLIVIER. Stell dich zwischen die Pfeifen und den Wind, Bestie. REKRUT. Ja, Herr! OLIVIER zündet sich eine Pfeife an. Das verdammte Klopfen soll aufhören. Marsch hin, Aron. Ich befehls, Holzhacken wird eingestellt. Es alteriert mich. PANKRAZ. Es hackt niemand Holz. Es ist der dahinten: der Gefangene. OLIVIER. Der Prinz, der nackig geht, mit einem alten Wolfsfell um den Leib? PANKRAZ sieht sich um. Sprich: der Gefangene. Nimm das andere Wort nicht auf die Zunge. Es bringt dich vor den Profosen. Olivier lacht lautlos. ARON. Die Zeitläufte sind nicht darnach, daß sie einen, wie den, schurigeln könnten. OLIVIER sieht nach links. Was treibt die Bestie? Was rumort er in seinem Käfig? ARON. Er hat einen Pferdsknochen ausgescharrt, damit schlägt er unter die Ratten und Kröten, wie ein Hirnschelliger. 18 PANKRAZ. Sie kujonieren ihn, kujoniert er sie wieder. REKRUT. Er hat einen Wolfsleib, aus dem ist ein Menschenkopf gewachsen. Er reckt fünffingerige Händ und faltets wie ein Mensch. OLIVIER. Sieht das Vieh so kurios aus? Den muß ich sehen. Schmeiß einen Stein, Rekrut, und jag ihn auf. Er nimmt eine Pike und geht hin. ARON. Er hält seinen Blick nicht aus! Da schaut, wie er sich verkriecht, der Wolfsmensch. ANDREAS tritt dicht an Olivier heran. Ich warn dich, Gefreiter. Denk an die scharfe Instruktion. OLIVIER. Weiß von keiner. ANDREAS. Da sind zehn verbotene Artikel – auf die wird hier jedermann vereidigt. ARON. Auf die pfeift er dir! Gelt, Olivier? ANDREAS. Nicht auf zehn Schritt dem Gefangenen nahe. Kein Wort mit ihm, kein Wort über ihn, bei Leib und Leben. PANKRAZ. Die hat hier der Gouverneur erlassen, dem wir allesamt untergeben sind. ANDREAS. Der hat das schleunige Recht. Dem ist Gewalt gegeben über unsere Hälse. ARON. Gewalt gegeben! Über alte Kaschbettler vielleicht, über solche Marodierer, wie ihr seid! Nicht über eine Person wie den da! OLIVIER. Wo ist der Gouverneur? Ich will ihn sehen! PANKRAZ. Den siehst du nicht. Wenn der uns Ordre zu geben hat, läßt er dreimal Habt acht blasen. Dann schickt er seinen Bedienten. ARON. Seinen rotzigen Bedienten an dem seine martialische Person? Hast du gehört? OLIVIER. Halts Maul, bis Zeit ist. – Horcht, da! Der Dudelsack. Jetzt spielts wieder. Und jetzt still. Signale sinds. Juden, Schmuggler. ARON. Da sollten wir streifen. OLIVIER. Laß die. Ist uns grad recht, was die schmuggeln. ARON. Was denn? OLIVIER leise. Waffen, Pulver und Blei, Piken, Morgenstern, Äxte. Aus Ungarn herauf, aus Böhmen herüber, aus Litauen herunter. ARON. Verfluchte Juden! OLIVIER halblaut. Die spüren, was los ist. Riechen im voraus den roten Hahn aufm Dach. ARON nahe bei ihm. Sind die alle mit einverstanden, sag mirs, gestrenger Kapitän! OLIVIER. Wirst es erfahren, bis Zeit ist. REKRUT geheim, ängstlich. Ein dreibeiniger Has hat sich sehen lassen, ein hageres Schwein ist dahergekommen, ein glühäugiges Kalb rennt durch die Gassen. OLIVIER nur zu Aron. Alle gehen gegen alle. Es bleibt kein Haus. Die Kirchen werden sie mit dem Kehrichtbesen zusammenkehren. ARON. Und was wird mit denen werden, die heute die Herrenleut sind? OLIVIER. Die werden kopfunter in den Abtritt fahren. ARON. Das geht mir in den Leib wie ein Schnaps. Und unser werden so viele sein, daß wir die gewältigen werden? OLIVIER halblaut. Zehntausend in den Häusern, zehntausend in den Wäldern, hunderttausend unter der Erden. DER STELZBEINIGE der bisher geschwiegen hat. Sie werden ihn hervorziehen, und das Unterste wird zuoberst kommen, und dieser wird der Armeleute- König sein und auf einem weißen Pferde reiten. ARON. Halts Maul, böhmischer Bruder. 19 DER STELZBEINIGE. In den feuchten Bergen wird von ihm ein Reich gegründet werden. ARON. Halt dein Maul! OLIVIER halblaut, zu Aron. Auch solche wie den da werden wir brauchen. Und den da hinten auch. Den richt ich mir ab wie ein Hund; der soll mir apportieren. ARON. Ich verstehs nicht, aber ich weiß, daß du kommandieren wirst. Denn du schaust auf Menschen, wie einer auf Steine schaut. OLIVIER. Der wird kommandieren, dem die politische Fatalität sich anvertraut. ARON. Ist die so großmächtig, die Fatalität? Ein Hornsignal. Gleich wieder eines. Ein drittes. PANKRAZ leise. Da habt ihrs. Er läßt dreimal Habt acht blasen. Und da kommt der Bediente. Anton erscheint auf einer hölzernen Brücke überm Vorwerk und schickt sich an herunterzukommen. Die Soldaten, außer Oliver, verziehen sich. ANTON tritt von hinten auf Olivier zu. In hohem Auftrag! Grüßt. OLIVIER gibt keine Antwort. ANTON. In hohem Auftrag Seiner Exzellenz! Grüßt abermals hinter Oliviers Rücken. OLIVIER dreht sich um, mißt Anton mit einem verächtlichen Blick. ANTON grüßt abermals, sehr freundlich. Dem Herrn Wachkommandanten einen guten Tag zu wünschen. – In hohem Auftrag: Der Herr zieh Seine Wach hier ab und besetz die Zugäng. Aber seine Wachposten sollen den Rücken kehren und dabei alles im Aug behalten. Es bekümmert den Herrn nichts, was hier vorgehen wird, aber ich sags Ihm: der Gefangene wird zur ärztlichen Visite vorgeführt. Hat der Herr verstanden? Ich bitt den Herrn, daß Er den Befehl ausführt. OLIVIER spuckt aus und geht weg. ANTON ihm nachsehend. Ein freimütig soldatischer junger Herr. Mit dem einen Moment beisammenstehen, ist wie mit einem anderen eine Stund diskurieren. OLIVIER außen. Wache antreten! Wache rechts um! Kurzer Trommelwirbel. […] ´ Aufgaben: 1. Markieren Sie mit einer Farbe alle Regieanweisungen. 2. Ordnen Sie aus unserer Sammlung der Fachbegriffe jeweils zwei Beispiele aus dem Text zu! Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse untereinander. 3. Fassen Sie den Inhalt des Textauszugs strukturiert zusammen. 4. Beschreiben Sie Verhalten und Handlung der vorkommenden Figuren geordnet. 5. Charakterisieren Sie sich zunächst selbst. [muss nicht vorgetragen werden] 6. Charakterisieren Sie einen Mitschüler skizzenhaft durch die Verbindung von äußerer und innerer Charakterisierung. 7. Charakterisieren Sie Oliver möglichst umfassend. 20 Lösung zu Arbeitsblatt Nr. 4, markiert sind die Regieanweisungen Vertiefungskurs Deutsch Hugo von Hofmannsthal: Der Turm [zweite Fassung] Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen Entstanden 1926/27. Erstdruck: Berlin (S. Fischer) 1927. Erster Auftritt [Auszug] Vor dem Turm. Vorwerke, halb gemauert, halb in Fels gehauen. Zwischen dem Gemäuer dämmerts, indessen der Himmel noch hell ist. Olivier, der Gefreite, und ein paar invalide Soldaten, unter ihnen Aron, Pankraz und Andreas, sind beisammen. OLIVIER ruft nach ihnen. Rekrut! Hierher! REKRUT ein flachshaariger Bauernbursch, springt herzu. OLIVIER. Spring, Rekrut, und hol mir Feuer zur Pfeife! REKRUT. Ja, Herr! Will weg. ARON. Zu Befehl, Herr Gefreiter, hast du zu sagen! OLIVIER. Hols Feuer! Marsch! REKRUT. Ja, Herr! Nach einer Pause. ANDREAS. Ist das wahr, Gefreiter, daß du ein Student gewesen bist? OLIVIER gibt ihm keine Antwort. Pause. PANKRAZ. So bist du demnach unser neuer Wachkommandant? OLIVIER gibt keine Antwort. REKRUT kommt und bringt eine glimmende Lunte. OLIVIER. Von wo kommt der Wind? REKRUT. Weiß nicht, Herr. OLIVIER. Stell dich zwischen die Pfeifen und den Wind, Bestie. REKRUT. Ja, Herr! OLIVIER zündet sich eine Pfeife an. Das verdammte Klopfen soll aufhören. Marsch hin, Aron. Ich befehls, Holzhacken wird eingestellt. Es alteriert mich. PANKRAZ. Es hackt niemand Holz. Es ist der dahinten: der Gefangene. OLIVIER. Der Prinz, der nackig geht, mit einem alten Wolfsfell um den Leib? PANKRAZ sieht sich um. Sprich: der Gefangene. Nimm das andere Wort nicht auf die Zunge. Es bringt dich vor den Profosen. Olivier lacht lautlos. ARON. Die Zeitläufte sind nicht darnach, daß sie einen, wie den, schurigeln könnten. 21 OLIVIER sieht nach links. Was treibt die Bestie? Was rumort er in seinem Käfig? ARON. Er hat einen Pferdsknochen ausgescharrt, damit schlägt er unter die Ratten und Kröten, wie ein Hirnschelliger. PANKRAZ. Sie kujonieren ihn, kujoniert er sie wieder. REKRUT. Er hat einen Wolfsleib, aus dem ist ein Menschenkopf gewachsen. Er reckt fünffingerige Händ und faltets wie ein Mensch. OLIVIER. Sieht das Vieh so kurios aus? Den muß ich sehen. Schmeiß einen Stein, Rekrut, und jag ihn auf. Er nimmt eine Pike und geht hin. ARON. Er hält seinen Blick nicht aus! Da schaut, wie er sich verkriecht, der Wolfsmensch. ANDREAS tritt dicht an Olivier heran. Ich warn dich, Gefreiter. Denk an die scharfe Instruktion. OLIVIER. Weiß von keiner. ANDREAS. Da sind zehn verbotene Artikel – auf die wird hier jedermann vereidigt. ARON. Auf die pfeift er dir! Gelt, Olivier? ANDREAS. Nicht auf zehn Schritt dem Gefangenen nahe. Kein Wort mit ihm, kein Wort über ihn, bei Leib und Leben. PANKRAZ. Die hat hier der Gouverneur erlassen, dem wir allesamt untergeben sind. ANDREAS. Der hat das schleunige Recht. Dem ist Gewalt gegeben über unsere Hälse. ARON. Gewalt gegeben! Über alte Kaschbettler vielleicht, über solche Marodierer, wie ihr seid! Nicht über eine Person wie den da! OLIVIER. Wo ist der Gouverneur? Ich will ihn sehen! PANKRAZ. Den siehst du nicht. Wenn der uns Ordre zu geben hat, läßt er dreimal Habt acht blasen. Dann schickt er seinen Bedienten. ARON. Seinen rotzigen Bedienten an dem seine martialische Person? Hast du gehört? OLIVIER. Halts Maul, bis Zeit ist. – Horcht, da! Der Dudelsack. Jetzt spielts wieder. Und jetzt still. Signale sinds. Juden, Schmuggler. ARON. Da sollten wir streifen. OLIVIER. Laß die. Ist uns grad recht, was die schmuggeln. ARON. Was denn? OLIVIER leise. Waffen, Pulver und Blei, Piken, Morgenstern, Äxte. Aus Ungarn herauf, aus Böhmen herüber, aus Litauen herunter. ARON. Verfluchte Juden! OLIVIER halblaut. Die spüren, was los ist. Riechen im voraus den roten Hahn aufm Dach. ARON nahe bei ihm. Sind die alle mit einverstanden, sag mirs, gestrenger Kapitän! OLIVIER. Wirst es erfahren, bis Zeit ist. REKRUT geheim, ängstlich. Ein dreibeiniger Has hat sich sehen lassen, ein hageres Schwein ist dahergekommen, ein glühäugiges Kalb rennt durch die Gassen. OLIVIER nur zu Aron. Alle gehen gegen alle. Es bleibt kein Haus. Die Kirchen werden sie mit dem Kehrichtbesen zusammenkehren. ARON. Und was wird mit denen werden, die heute die Herrenleut sind? OLIVIER. Die werden kopfunter in den Abtritt fahren. ARON. Das geht mir in den Leib wie ein Schnaps. Und unser werden so viele sein, daß wir die gewältigen werden? OLIVIER halblaut. Zehntausend in den Häusern, zehntausend in den Wäldern, hunderttausend unter der Erden. 22 DER STELZBEINIGE der bisher geschwiegen hat. Sie werden ihn hervorziehen, und das Unterste wird zuoberst kommen, und dieser wird der Armeleute- König sein und auf einem weißen Pferde reiten. ARON. Halts Maul, böhmischer Bruder. DER STELZBEINIGE. In den feuchten Bergen wird von ihm ein Reich gegründet werden. ARON. Halt dein Maul! OLIVIER halblaut, zu Aron. Auch solche wie den da werden wir brauchen. Und den da hinten auch. Den richt ich mir ab wie ein Hund; der soll mir apportieren. ARON. Ich verstehs nicht, aber ich weiß, daß du kommandieren wirst. Denn du schaust auf Menschen, wie einer auf Steine schaut. OLIVIER. Der wird kommandieren, dem die politische Fatalität sich anvertraut. ARON. Ist die so großmächtig, die Fatalität? Ein Hornsignal. Gleich wieder eines. Ein drittes. PANKRAZ leise. Da habt ihrs. Er läßt dreimal Habt acht blasen. Und da kommt der Bediente. Anton erscheint auf einer hölzernen Brücke überm Vorwerk und schickt sich an herunterzukommen. Die Soldaten, außer Oliver, verziehen sich. ANTON tritt von hinten auf Olivier zu. In hohem Auftrag! Grüßt. OLIVIER gibt keine Antwort. ANTON. In hohem Auftrag Seiner Exzellenz! Grüßt abermals hinter Oliviers Rücken. OLIVIER dreht sich um, mißt Anton mit einem verächtlichen Blick. ANTON grüßt abermals, sehr freundlich. Dem Herrn Wachkommandanten einen guten Tag zu wünschen. – In hohem Auftrag: Der Herr zieh Seine Wach hier ab und besetz die Zugäng. Aber seine Wachposten sollen den Rücken kehren und dabei alles im Aug behalten. Es bekümmert den Herrn nichts, was hier vorgehen wird, aber ich sags Ihm: der Gefangene wird zur ärztlichen Visite vorgeführt. Hat der Herr verstanden? Ich bitt den Herrn, daß Er den Befehl ausführt. OLIVIER spuckt aus und geht weg. ANTON ihm nachsehend. Ein freimütig soldatischer junger Herr. Mit dem einen Moment beisammenstehen, ist wie mit einem anderen eine Stund diskurieren. OLIVIER außen. Wache antreten! Wache rechts um! Kurzer Trommelwirbel. […] 23 Arbeitsblatt Nr. 5 Vertiefungskurs Deutsch / Thema: dramatische Texte Datum: Hugo von Hofmannsthal, geboren 1874 in Wien, zählt zu den bedeutenden Lyrikern und Dramatikern des späten 19. bzw. frühen 20. Jahrhunderts. Er starb 1929 in Rodaun bei Wien. „Der Turm“ ist ein Trauerspiel in fünf Akten; es spielt in einem Königreich Polen in einer unbestimmten Vergangenheit „in der Atmosphäre dem siebzehnten ähnlich“. Die Hauptfigur Sigismund wird eingangs in Gefangenschaft gezeigt. Seine Konzeption trät erkennbar Züge des Kaspar Hausers. Sigismund ist der legitime Sohn des Königs und tritt nach einigen Wirren dessen Nachfolge an. Hofmannsthal arbeitete ca. sechs Jahre an diesem Stoff und entwickelte unterschiedliche Versionen. Der Hauptunterschied liegt im Ende. In der früheren Fassung übergibt der tödlich verletzte Sigismund seine neu erlangte Königswürde an den „Kinderkönig“, der ein Friedensreich begründet. In der späteren Version wird Sigismund von einem Scharfschützen ermordet, der im Auftrag des Rebells Olivier gehandelt hat. Steht am Ende der ersten Version also die gewaltlose Herrschaft des Kinderkönigs, so endet diese Version mit einer Gewaltherrschaft Bei der nachfolgenden Szene aus dem zweiten Akt sieht Sigsimunds Ziehmutter ihn nach Jahren wieder. Sigismund lebt nun in einem Kerker, nachdem er zuvor in einem offenen Zwinger vegetieren musste. Julian ist der der Gouverneur des Kerker-Turmes, der das Treffen ermöglicht hat, Anton ist der Gefängniswärter. Hugo von Hofmannsthal: Der Turm [zweite Fassung] Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen Entstanden 1926/27. Erstdruck: Berlin (S. Fischer) 1927. Zweiter Akt, zweiter Auftritt [Auszug] […] Von außen ist die eiserne Tür geöffnet worden. Eine Bauernfrau, Sigismunds Ziehmutter, ist eingetreten, bleibt unweit der Tür stehen. Sigismund kehrt sein Gesicht gegen die Wand. BÄUERIN tritt näher, zu Anton. Ist derselbige krank? Weiß er nichts von sich? SIGISMUND verbirgt Kopf und Hände im Stroh. BÄUERIN. Sieben Jahr hab ich ihn nicht gesehen. Ists wahr, daß ihm Krallen gewachsen sind? Glühende Augen, wie bei einem Nachtvogel? ANTON. Gelogen! Zeig deine Händ, Sigismund. – Dort ist er, schau Sie! SIGISMUND faßt sich. Mutter, bist du zu mir gekommen? BÄUERIN tritt zu ihm. Dein Haar ist wirr. Wo hast du deinen Kamm? Gib ihn mir, daß ich dich kämme. ANTON reicht ihr aus einer Wandnische einen bleiernen Kamm. BÄUERIN kämmt Sigismund das Haar. Ebenbild Gottes, halt auf dich. Weißt nicht mehr, wie die Bäuerinnen durch den Zaun gespäht wegen deiner weißen Wangen, rabenschwarzen Haare? Milch und Honig vor die Tür gestellt, ich dich hab verstecken müssen, Fensterladen zurammeln! Streng war das Verbot! SIGISMUND. Wo ist der Mann? BÄUERIN. Der Ziehvater ist tot seit vier Jahren. Bet mit mir für seine Seele. SIGISMUND. Wo ist aber meine Seele? BÄUERIN. Wie denn? Wie fragst du da? 24 SIGISMUND. Ich frag recht. Weißt du noch das Schwein, das der Vater geschlachtet hat – es schrie so stark, und ich schrie mit. Dann ist es an einem queren Holz gehangen, im Flur an meiner Kammertür, ich konnte bis in das Innere schauen. War das die Seele, die aus ihm geflohen war bei dem entsetzlichen Schreien, und ist meine Seele dafür hinein in das tote Tier? BÄUERIN betet. Vater unser, der du bist im Himmel – SIGISMUND. Wo ist mein leiblicher Vater, daß er mich im Stich läßt! Da er mich doch gemacht hat! BÄUERIN zeigt aufs Kruzifix. Da ist dein Vater und dein Erlöser! Sieh hin auf den! – Drück dir sein Bild ins Herz, drücks ein, wie einen Stempel und Prägestock! SIGISMUND sieht lange hin, ahmt die Stellung nach, mit ausgebreiteten Armen, dann läßt er die Arme sinken. Ich brings nicht auseinander, mich mit dem dort und aber mich mit dem Tier, das aufgehangen war an einem queren Holz und innen blutschwarz. Mutter, wo ist mein End und wo ist dem Tier sein End? Er schließt die Augen. BÄUERIN. Auf die Augen! Schau hin! Verlassen vom Vater im Himmel! Mit Dornen gekrönt, mit Ruten geschlagen, ins Gesicht gespien die Kriegsleut! Erschau das! – Schau hin, Widerspenstiger! SIGISMUND schreit auf. Mutter, erzürne mich nicht! Er stößt sie von sich. BÄUERIN faltet ihre Hände, betet. Ihr heiligen vierzehn Nothelfer, ihr starken Kämpfer und Diener Gottes, verherrlichet und gekrönet mit goldenen Kronen, fahret herbei, diesem zu Hilfe, tuet ab von ihm gefletschte Zähne, geballte Fäuste, lieber lasset die Hände abfallen, die Füße lahmen, die Augen erblinden, die Ohren ertauben und bewahret seine Seele vor der Gewalttat und dem Übel. Amen. Sie schlägt das Kreuz über ihn. SIGISMUND schreit angstvoll. Mutter! Hinten ist die Tür abermals aufgesperrt worden, und Julian ist eingetreten. An der Tür wird eine andere Person sichtbar, die wartet. Bäuerin neigt sich, küßt Julian den Rock. Julian bleibt stehen. – Sigismund flüchtet auf sein Strohlager. […] Aufgaben: 1. Markieren Sie die Regieanweisungen farbig. 2. Nehmen Sie alle direkten und indirekten Informationen wahr und notieren Sie diese. 3. Analysieren Sie zunächst nur das Gespräch zwischen der Ziehmutter und Anton. a. Wie stehen diese Figuren zueinander? b. Welche Informationen über Sigismund werden ausgetauscht? Was glaubt die Mutter vorher zu wissen und welche Rückschlüsse kann man daraus ziehen? 4. Vergleichen Sie den Redeanteil sowie das Verhalten von Mutter und Sohn. a. Überwiegt der Redeanteil einer Person und/oder dominiert eine Person das Gespräch? b. Wie stehen diese Figuren zueinander? Beachten Sie auch die Handlungen. c. Welche Bedeutung hat das Kämmen für die Mutter, welche für Sigismund? d. Was verbinden die beiden Personen jeweils mit dem Wort „Vater“? Entwickeln Sie hierzu eine Deutungshypothese. 5. Entwickeln Sie eine erste Charakterisierung von Sigismund. Beachten Sie: a. Fremdcharakterisierung: Welche Rückschlüsse lassen die Aussagen von Anton bzw. der Mutter zu? b. Selbstcharakterisierung: Welche Rückschlüsse lassen die Selbstaussagen zu? 6. Stellen Sie sich vor, die Ziehmutter erzählt ihrer Schwester von der Begegnung. Verfassen Sie hierzu einen Text. 25 6. Fachliche Grundlagen der Module A-D Das im Schulgesetz formulierte Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung (vgl.: http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/SchulG_Info/Schulgesetz.pdf) setzt die einzelne Schülerin bzw. den einzelnen Schüler in den Mittelpunkt. Der Lernende ist mit all seinem Potenzial und seiner individuellen Lernentwicklung in den Blick zu nehmen. Das Ziel ist die Persönlichkeitsentfaltung und der Aufbau von Lernkompetenz (vgl.: http://www.schulministerium.nrw.de/Chancen/). Hier knüpft der Vertiefungskurs Deutsch an. In ihm sollen Angebote entwickelt werden, die die einzelnen Schülerinnen und Schüler trotz unterschiedlicher Lernvoraussetzungen zu gelingender fachlicher Auseinandersetzung befähigen. Daher hat der Vertiefungskurs vor allem Ermöglichungs- und Erprobungscharakter und ist nicht nur defizitorientiert! „Der Deutschunterricht stellt das methodische Instrumentarium, die erforderlichen Kenntnisse, Strategien und Arbeitstechniken zur Verfügung, um Texte zu analysieren“ (S. 11 KLP). In diesem Sinne ist davon auszugehen, dass die Schülerinnen und Schüler des Vertiefungskurses im Unterricht der Sek I zwar wesentliche Einblicke erhalten haben, diese allerdings nicht aktiv und selbstständig nutzen können, die damit verbundenen Kompetenzen für sich also nicht entwickelt haben (vgl. KLP S. 29-52). Neben dem Blick auf diese Kompetenzerwartungen zu Beginn der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe ist es sinnvoll, sich auch die Anforderungen zum Ende der Qualifikationsphase zu vergegenwärtigen. Fokussiert auf die literarische Textverstehenskompetenz zeigt sich, dass auf der Grundlage des Verständnisses von Textdetails die Fähigkeit zur Sinnerschließung des Gesamttextes und zur Verknüpfung mit außertextlichen Wissensbeständen von zentraler Bedeutung ist. Dies gilt zudem nicht nur für das Fach Deutsch, denn „Lesefähigkeit und Textverstehen (Lesekompetenz) sowie präzises Ausdrucksvermögen sind grundlegend für alle Fächer.“3 Juliane Köster weist zudem darauf hin, dass Textverstehenskompetenz kein Selbstzweck ist. „Sie erschöpft sich nicht im Einsatz von Lesestrategien, sondern setzt vielfältige Wissensbestände voraus. [...] Unter diesem Gesichtspunkt ist Textverstehenskompetenz niemals abgeschlossen.“4 Literarische Rezeptionskompetenz ist also zur Bewältigung der Abituraufgaben im Fach Deutsch unabdingbar. Zwei bedeutsame Theorieansätze seien in diesem Zusammenhang genannt: Textverstehensdeterminanten nach James J. Jenkins und literarische Kompetenzen nach Kaspar Spinner. 3 Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Deutsch (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 i.d.F. vom 24.05.2002), S.4 4 Juliane Köster: Erwerb von Textverstehenskompetenz durch Lernaufgaben. Vortrag im Rahmen der Jenaer Tage der Didaktik am 09.05.2009 http//www.didaktikdeutsch.de/vortraege/Textverstehenskompetenz%20Tage%20der%20Didaktik.pdf 26 Verstehensanforderungen Lesermerkmale Determinanten des Textverstehens Leseraktivität Textbeschaffenheit Die Texterschließungskompetenz seitens des Lehrers ist hierbei ergänzend mitzudenken! Die Texte müssen auf ihre Beschaffenheit hin überprüft und ausgewählt werden. In diesem Modell wird deutlich, dass Leser und Text gleichermaßen die Sinnerschließung konstituieren. Für Prüfungs- und für Lernsituationen bedeutet dies, dass die sachgerechte Textauswahl auf der Basis einer fachlichen Gegenstandsanalyse erfolgen muss. Am Beispiel des Gedichts von Britting lässt sich diese veranschaulichen: Der Text ist ausgewählt worden, weil er von seiner Textbeschaffenheit den Gattungsmerkmalen eines Gedichts entspricht und literarisch metaphorische Motive sinnlich vermittelt. Hier ist der Leser aktiv gefordert, eigene Bedeutungshypothesen zur Entschlüsselung jener Metaphern zu entwickeln. Es zeigt sich also, dass der Leser aktiv werden muss, zunächst den Sinn auf der Wort- bzw. Satzebene zu erschließen, (also lokale Kohärenz zu bilden5), um anschließend einen 5 „Wenn semantische Relationen zwischen aufeinanderfolgenden Sätzen analysiert werden, spricht man von „lokaler Kohärenzbildung“. Die Leser/innen stellen hier unter Rückgriff auf ihr inhaltsbezogenes oder allgemeines Weltwissen Verknüpfungen zwischen Propositionen her, was wohl in der Regel automatisch und nicht-strategisch geschieht. Demgegenüber wird von „globaler Kohärenzherstellung“ oder von „Bildung einer Makrostruktur“ (van Dijk, 1980a,b) gesprochen, wenn beim Lesen längerer und komplexerer Texte Propositionsfolgen in Form von größeren Textteilen analysiert werden, um den globalen inhaltlichen Zusammenhang auf höherer Abstraktionsebene zu erfassen“ Bildungsforschung Band 17: Förderung von Lesekompetenz. Expertise. Herausgeber: Bildungsministerium für Bildung 27 Sinnzusammenhang herzustellen oder eine Deutungshypothese aufzustellen (also globale Kohärenz zu bilden). So veranschaulicht dieses Gedicht auf für Schüler nachvollziehbare Weise die Bedeutsamkeit der Verknüpfung von Textbefunden mit Weltwissen, zumal mit Weltwissen, über das die Schülerinnen und Schüler in der Regel aus eigener Erfahrung verfügen: das Erleben des Sommers. Beginnend mit der Überschrift, die auf den Wind bezogen werden muss, der sommerlich reife Kornfelder in wogende Bewegungswellen versetzt. Dies beschreibt die spezifischen Verstehensanforderungen des Gedichts, beginnend mit der Inhaltserschließung über die Deutungshypothese hin zu einer kritischen Reflexion. Lesermerkmale leiten sich aus dem Text unmittelbar ab: Um diesen Text zu verstehen, muss der Leser also über das nötige Vorwissen bezogen auf Weltwissen, aber auch bezogen auf Fachwissen verfügen, etwa hinsichtlich der Textmerkmale. Den Leser kennzeichnet zudem, dass er motiviert sein muss und über Strategien verfügen muss, den Text zu entschlüsseln. Auf der Seite der Leseraktivitäten muss Vorwissen aktiviert und mit Textbefunden verbunden werden. Eine Aktivität, die Genauigkeit bei der Beschreibung und Analyse der Textbeschaffenheit (etwa: Personifikation, Aufbau, Assonanzen...) verlangt. Die Sicherung des inhaltlichen Zusammenhangs, die Sinnkonstitution und die kritische Reflexion bilden die Dimensionen der Verstehensanforderungen. Neben dem Ausgangstext werden diese aber auch von einer möglichen Aufgabenstellung bestimmt. Die konkrete Schreibaufgabe ist von grundlegender Bedeutung. Becker-Mrotzek6 formuliert u.a. vier Merkmale, die Beachtung finden müssen. 1) Der zu schreibende Text muss für den Schüler eine identifizierbare Funktion erfüllen. 2) Der Schüler muss Gelegenheit haben, sich das erforderliche Weltwissen anzueignen und 3) den Text in einem sozialen Kontext zu verfassen sowie 4) dessen Wirkung auf Leser zu überprüfen. Merkmale, die sich etwa auch bei der ersten Aufgabe des ersten Moduls finden. Die Schülerin bzw. der Schüler identifiziert die Funktion des von ihm zu schreibenden Textes. Etwas Alltägliches soll so beschreiben werden, dass es überrascht und unterhaltsam zum Rätseln anregt. Das dazu erforderliche Wissen kann aus der Textvorlage abgeleitet werden. Adressaten sind die Mitschüler, die Wirkung des Textes kann somit unmittelbar überprüft werden. Kaspar Spinner unterscheidet folgende Aspekte literarischen Lernens und literarischer Kompetenz: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln Subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins Spiel bringen Sprachliche Gestaltung aufmerksam wahrnehmen Perspektiven literarischer Figuren wahrnehmen Narrative und dramaturgische Handlungslogik verstehen Mit Fiktionalität bewusst umgehen Metaphorische und symbolische Ausdrucksweise verstehen und Forschung, S. 35 Vgl. auch Juliane Köster: Lesekompetenz im Licht von Bildungsstandards und Kompetenzmodellen. Kap 1.2.2 Verstehensorientierte Standards 6 Thomas Bachmann und Michael Becker-Mrotzek: Linguistische Analyse von Lerntexten. Workshop im Rahmen der DIES-summerschool, 25. Juni 2009, Köln Vgl. auch: Michael Becker-Mrotzek: Schreibaufgaben konzipieren 28 8. Sich auf die Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses einlassen 9. Mit dem literarischen Gespräch vertraut werden 10. Prototypische Vorstellungen von Gattungen/Genres gewinnen 11. Literaturhistorisches Bewusstsein entwickeln Spinner, Kaspar: Literarische Kompetenzen – Standards im Literaturunterricht. Hg. von Clemens Kammler. Seelze 2006 S. 16 ff Bezogen auf das zweite Modul lassen sich zehn der elf Aspekte wiederfinden. Punkt 1 und 2 werden durch die bildgestützte Textwahrnehmung betont, etwa bei Schinagl oder Heilbut. Die Punkte 3 und 7 sowie 6 bilden aufgrund der Gattungszugehörigkeit ohnehin einen Schwerpunkt. Der epische Charakter der Gedichte von Heilbut und Eichendorff fordert die Schülerinnen und Schüler mit der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Punkten 5 und 4 auf. Punkt 8 wird besonders in der persönlichen Wahrnehmung bzw. Bewertung der Texte bzw. Bilder deutlich, etwa hinsichtlich der Deutung des Tigers von Marc als dynamisch oder als statisch. Die Auseinandersetzung mit den Texten folgt insgesamt dem Prinzip von Punkt 9. Punkt 10 schließlich wird durch die Beschäftigung mit der Form des Sonetts abgedeckt, wobei grundsätzlich zu beachten ist, dass hierbei nicht Inhalte des regulären Fachunterrichts der Einführungs- bzw. Qualifikationsphase behandelt werden. Dies gilt besonders für Punkt 11, wobei das Entwickeln eines literaturhistorischen Bewusstseins im Sinne der Nutzung textexterner Wissensstände sinnvoll ist, wenn von der Kurslehrerin bzw. dem Kurslehrer beachtet wird, dass die explizite Vermittlung von Epochenmerkmalen dem regulären Kurs vorbehalten sein sollte. 29