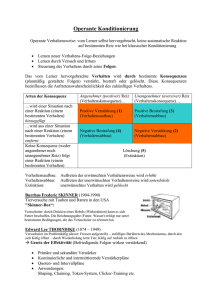

Didaktische Vielfalt

Werbung