1 Einführung - Student

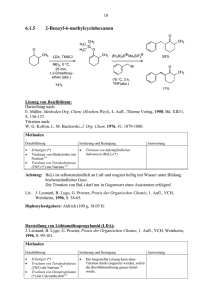

Werbung