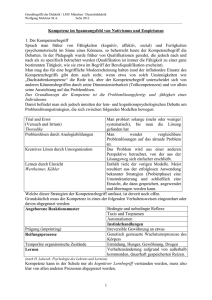

Bernhard Grümme, Alteritätstheoretische Didaktik

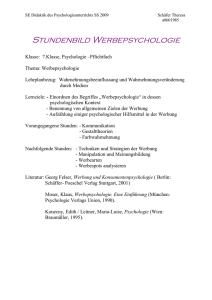

Werbung

Bernhard Grümme, Von der Fremdheit zum Vertrauten? Der Beitrag der Alteritätsdidaktik zu einer zeitgemäßen Religionsdidaktik In der gegenwärtigen Religionspädagogik und Religionsdidaktik ist wieder viel von Erfahrung die Rede. Es geht, wenn wir genauer hinsehen, um Wahrnehmungsschulung, um die Anbahnung von Erlebnissen, um daraus Erfahrungen werden zu lassen, die tragfähig sind, die Sinn eröffnen, die uns Perspektiven ermöglichen, Orientierungen schaffen. Es geht um Erfahrungen, wie der Sozialphilosoph Hans Joas zu betonen nicht müde wird, aus denen heraus erst jene Werte erwachsen, durch die wir verantwortungsvoll und gut leben können. Auch von religiösen Erfahrungen ist wieder vermehrt die Rede. Manche reden von einer Wiederkehr der Religion und vergessen dabei, dass die Religion entgegen allen Postulaten der Säkularisierungstheoretiker nie ganz verschwunden ist. Insofern kann sie auch nicht wiederkehren. Gleichzeitig wird aber auch übersehen, wie sehr sich Religion transformiert hat und an Orten wiederkehrt, wo wir sie eigentlich gar nicht vermuten. Längst hat sich bei einiger Sensibilität gezeigt, dass sich Phänomene des Konsumrausches oder der körperfixierten Sportbegeisterung ohne Kategorien wenigstens von Religiosität nicht verstehen lassen. Religiöse Erfahrungen aber spielen vermehrt auch im Religionsunterricht wie in der Religionsdidaktik eine Rolle. Die Pointe des Performativen Religionsunterrichts liegt ja genau darin, Erfahrungen religiöser Art im Religionsunterricht selber anzubahnen, damit das Ziel religiöser Bildung erreicht werden kann, Religion kritisch beurteilen zu lernen. Auch der in letzter Zeit sehr stark gesetzte Akzent auf Ästhetik geht in diese Richtung. Ästhetische Erfahrungen sollen der Ansatzpunkt für religiöses Lernen sein. Vor allem Bilder der Kunst oder Musik dienen dazu, religiöse Lernprozesse zu ermöglichen. Denn die in einem Bild von Michelangelo, in einem Song der Toten Hosen oder von Jonny Cash explizit oder 1 versteckt eingewobenen Erfahrungen sollen in den Schülerinnen und Schülern selber religiöse Wahrnehmungs- und Erfahrungsprozesse anstoßen. Darüber, so die Befürworter ästhetischen Lernens, sollen dann auch die in den Texten der Bibel artikulierten Gotteserfahrungen in den Lernprozess eingespielt werden können. Überhaupt beginnt die Subjektorientierung in der Religionspädagogik einen ganz neuen Drive zu erfahren. Man vergisst ja viel zu leicht, wie sehr die Mittelpunktstellung des Schülers im Unterricht den herkömmlichen Konzepten der Materialkerygmatik oder des hermeneutischen Unterrichts erst abgerungen werden musste. Der enorme Aufbruch, der mit der anthropologischen Wende in der Theologie und dem zweiten Vatikanischen Konzil, dessen Beginn sich in diesem Jahr zum 50. mal jährt, auch für die Religionspädagogik und die Religionsdidaktik verbunden war, der frische Wind, der das Kind und nicht die Inhalte in die Mitte religiösen Lernens stellt, ist kaum noch in seiner geradezu herausfordernden, alte Verkrustungen und Verobjektivierungen aufsprengenden Kraft zu spüren. Erfahrungs- und Schülerorientierung sind spätestens mit dem Synodenbeschluss zum Religionsunterricht Grundmaximen religiöser Bildungsprozesse geworden. Wollte der Religionsunterricht hinter diesen Reflexionsstand zurückfallen, würde er sich ins schulpädagogische Ghetto begeben, weil er nicht mehr dem schulischen Bildungsauftrag dienlich sein kann. Ich glaube, ich mache keine übertrieben wagemutige These wenn ich behaupte, dass gegenwärtiger Religionsunterricht mehr oder weniger zumindest auf der normativen Ebene und auf der Planungsebene subjektorientiert abläuft. So schön, so gut, könnte man meinen. Und der regelrechte Boom dieser ästhetischen und performativen Ansätze, die weite Verbreitung in Unterrichtsmaterialien und Schulbüchern gefunden haben, unterstreicht diese nachhaltige Wirksamkeit von Erfahrungs- und Subjektorientierung. Gleichwohl stellt sich doch ein Verdacht ein. Sind nicht die Lernprozesse im Religionsunterricht so angelegt, dass vor allem jene Erfahrungen thematisiert und 2 eingespielt werden, die zu uns, die zu den Schülerinnen und Schülern passen? Ist es nicht vor allem so, dass hier Passungen und weniger Irritationen gesucht werden, Harmonie statt Provokation? Gewiss werden manche von Ihnen sagen: wir haben doch unsere Korrelationsdidaktik. Deren Profil ist es doch gerade Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler und die Erfahrungen, die in der Bibel oder in der Tradition artikuliert sind, in ein wechselseitiges Gespräch zu bringen, in einen Dialog. Ja, mehr noch und weitaus radikaler: Dieser Dialog soll ja kritisch und produktiv sein, damit die Aussagen der Tradition und der Bibel ganz neu und durchaus in ihrer Eigenständigkeit in unserer Gegenwart zu Wort kommen, und die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler unter dem kritischen Eindruck dieser Traditionen irritiert werden und möglicherweise neue Perspektiven erfahren. Aber sieht man genauer hin, betrachtet man die unterrichtliche Realität und analysiert man das Konzept der Korrelation genauer, stellt sich die Frage, ob die Fremdheit in den Traditionen, ob das Irritierende in den Erfahrungen, ob das Abseitige, das Nicht-korrelierbare angemessen gewürdigt wird? Wie soll in den Prozessen von Pluralisierung, die inzwischen alle Bereiche unseres Lebens betreffen, angemessen von der Unterschiedlichkeit von Erfahrungen geredet werden, wie sollen diese angemessen gewürdigt werden, wenn der Religionsunterricht im Banne eines Konzeptes abläuft, das möglicherweise alle Vielheit in eine letzte Einheit aufheben möchte? Und noch ein Punkt: Führt nicht die starke Akzentsetzung beim Subjekt dazu, das fremde Erfahrungen, das umwegige Lernwege, dass das Andere, ja das Alterität abgemildert werden zu dem, was irgendwann doch noch vom Subjekt erfahren oder gar begriffen sein wird. Der Verdacht legt sich nahe, dass der inzwischen geradezu mit der Dynamik modischer Prozesse in der Religionspädagogik und im Begriff religiösen Lernens um sich greifende Konstruktivismus diese Tendenz noch einmal verstärkt. Denn auch wenn der konstruktivistisch verstandene Lernprozess von Perturbationen, von Verstörungen lebt, so werden diese doch stets eingeborgen in den je größeren Rahmen des erkennenden Subjekts. Müsste nicht überhaupt das Subjekt 3 fragmentarischer gedacht werden, weniger von einem festen Identitätsbegriff her? Wären dann nicht insgesamt Religionspädagogik und Religionsdidaktik grundlegend neu anzulegen? Zwar darf aus den erwähnten Gründen die Subjektorientierung nicht aufgegeben werden. Aber wäre sie nicht neu zu konzipieren von den Erfahrungen des Anderen her? Wäre nicht ein alteritätstheoretischer Erfahrungsbegriff zu erarbeiten, um beidem gerecht zu werden: der Würde des Subjekts wie der Würde der biblischen Tradition, die andernfalls in die Reihe anderer belangloser wie harmloser Erfahrungen gestellt würde, weil sie die Kraft zum Herausruf, zur Irritation, zur Befreiung verloren haben. Kurz: wäre nicht eine alteritätstheoretische Didaktik auszuarbeiten, um den alles relativierenden Prozessen eines Vertrautwerdens jeglicher Fremdheit entgegen zu wirken? Wie Sie dem Titel meiner Überlegungen entnehmen können, geht meine These genau in diese Richtung. Diese These will ich nun in folgenden Schritten näher erläutern und begründen: In einem ersten Schritt will ich zeigen, dass die Entdeckung dieser Fragestellung selber mit berufsbiografischen Erfahrungen zu tun hat. Ein zweiter Schritt arbeitet dann den Ansatz einer alteritätstheoretischen Didaktik in einer Auseinandersetzung mit dem Erfahrungsbegriff heraus, bevor dann drittens ein alteritätstheoretischer Erfahrungsbegriff entwickelt wird. Dabei bewegen wir uns auf der Ebene der Denkform. Konkreter wird es dann im vierten Schritt, wenn im Lichte einer alteritätstheoretischen Denkform Konturen einer alteritätstheoretischen Didaktik gezeichnet werden. Abschließend soll dann diese Didaktik am Beispiel des Judentums als Thema des Religionsunterrichts erprobt werden. 4 1. Berufsbiographischer Hintergrund Philosophie, so hat es einmal der Philosoph Hegel formuliert, fasst ihre Zeit in Gedanken. Ähnliches gilt für Theologie und Religionspädagogik. Wo diese sich recht verstehen, sind ihre Konzepte, ihre Theorien und Ansätze nicht reine Kopfgeburten in den Elfenbeinszenarien isolierter Schreibtischarbeit. Sie sind eingebunden in lebensweltliche und berufsbiographische Erfahrungen. Auch der Entwurf einer alteritätstheoretischen Didaktik ist in solchen berufsbiographischen Erfahrungen verwurzelt. Wissenschaftstheoretisch sind Genesis und Geltung, sind Entdeckungszusammenhang und Begründungszusammenhang zu unterscheiden. Aber sie sind nicht zu trennen. Der Entstehungszusammenhang dieses Entwurfs ist die Examensphase des Referendariats an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Es galt im Rahmen der 2. Staatsexamensarbeit eine Unterrichtsreihe zum Thema Juden und Christen für eine 10. Klasse zu planen, durchzuführen und kritisch zu reflektieren. Ausgestattet mit korrelationsdidaktischen dem und soeben im methodischen Fachseminar Rüstzeug erworbenen wurde die Arbeit aufgenommen. Doch ein schnelles Resultat wollte sich nicht einstellen. Sowohl bei der Planung als auch in der Durchführung zeigte sich, wie sperrig das Thema Judentum für die Jugendlichen war. Der Eindruck einer radikalisierten, gewissermaßen doppelten Fremdheit stellte sich ein. Hatte sich selbst in dieser doch noch halbwegs katholisch sozialisierten Welt des Münsterlandes bereits religionspädagogisches Arbeiten herausgestellt, das weil in der Christentum Schule generell inzwischen den als schwierig allermeisten Heranwachsenden weitgehend fremd geworden war, so zeigte dies das Thema Judentum in einer verschärften Dramatik. Hier gab es bei den allermeisten Schülerinnen und Schülern keine nennenswerten lebensweltlichen Bezüge oder Kenntnisse. Das Instrumentarium der Korrelationsdidaktik geriet in diesem Fall vollends an seine Grenzen. Es liegt in der Logik dieser Korrelation, alles 5 miteinander in Verbindung zu bringen, alles letztlich zu harmonisieren. Aber sie ermöglichte es nicht hinreichend, das Nicht-Synthetisierbare, das Ausstehende, eben das Fremde des Themas Judentum hinreichend didaktisch zu bedenken. Die Suche nach den Gründen einer solchen Unzulänglichkeit führte nicht zu einer totalen Verabschiedung der Korrelationsdidaktik. Dafür hatte sie sich in anderen Themenbereichen des Unterrichts mehr oder weniger pragmatisch bewährt und hatte gerade durch ihren Subjekt- und Erfahrungsbezug ihre Anschlussfähigkeit an die Konzepte der anderen Fachdidaktiken (wie in meinem Falle der Geschichtsdidaktik) erwiesen. Ohne irgendeine Form des Korrelierens drohte Religionsunterricht in ein mehr oder weniger autoritäres, weil subjektloses Unterfangen zu geraten. Es galt folglich, diese kritisch fortzuschreiben. Nur wie? Bei der Analyse korrelationsdidaktischen Religionsunterrichts hatte sich herausgestellt, dass die eigentlichen Probleme auf der Ebene der Denkform lagen, der grundlagentheoretischen Begründung, nicht jedoch primär auf der Ebene der praktischen Konkretisierung. Von dort aus, von einer Veränderung des grundlagentheoretischen Begründungsgerüstes, waren daher neue Impulse für eine veränderte, kritisch fortzuschreibende Korrelationsdidaktik zu erwarten. Wie musste die Korrelationsdidaktik von ihren Grundfesten her weiter gedacht werden? Die Kritik war also bis auf die grundlagentheoretische Ebene, bis auf die Wurzel der Probleme voranzutreiben. Kategorien für die Analyse wie für die kritische Fortschreibung lagen aus der Auseinandersetzung mit jüdischem Denken im Rahmen meiner theologischen Promotion zu Karl Rahner und Franz Rosenzweig bereit. Die radikale Alteritätsphilosophie von Emmanuel Lévinas (Lévinas 1987) machte sensibel und bot zugleich das begriffliche Instrumentarium für das Phänomen von Alterität, für die Erfahrung des Anderen, ohne dass die Grenzen dieses Denkens übersehen werden konnten. Muss man nicht stärker die Verstehensleistungen des Subjekts für das Zustandekommen von Erfahrungen berücksichtigen, als dies Lévinas durchführt? Im besonderen Maße wurde deshalb für mich die dialogische Philosophie Franz Rosenzweigs wichtig. Dessen 6 dialogischer Personalismus verankert alles Denken, verankert die menschliche Existenz im Wechselverhältnis von Ich und Du. Alles geschieht aus der Begegnung des Ich mit dem Du heraus. ‚Ich’ kann der Mensch eigentlich niemals aus sich selber heraus sagen, sondern erst aus dem Angesprochenwerden durch das Du. Rosenzweig wurde auch deshalb wichtig, weil er im Unterschied zum dialogischen Personalismus Martin Bubers deutlicher noch das Fremde des Du als auch die gesellschaftlichen Verwurzelungen des Dialogismus betont. Als eine der entscheidenden Aufgaben korrelationsdidaktischen einer Denkform kritischen kristallisierte Fortschreibung sich freilich dann der die systematische Vermittlung dieser unterschiedlichen Positionen heraus. 2. Schwierigkeiten des Erfahrungsbegriffs Für die alteritätstheoretische Didaktik ist es also die Denkform, mithin der Erfahrungsbegriff der Religionspädagogik, in dem die Probleme der Korrelationsdidaktik aufzusuchen und in dem dessen kritische Fortschreibung anzusiedeln sind. Doch wie ist dieser Erfahrungsbegriff zu verstehen? Dieser Begriff ist wahrscheinlich einer der schillerndsten, unaufgeklärtesten Begriffe der Philosophie- und Denkgeschichte. Von seiner Wortbedeutung her besagt ‚Erfahrung‘ durch Fahren, Erkunden, Einholen eine Sache wahrnehmen, aber auch mit einer Sache konfrontiert werden, sich ihr aussetzen, etwas erleiden, sich dabei gar einer Gefahr überantworten (vgl. Ritter 1989, 89f.). Wichtig ist zunächst einmal die Beobachtung, dass es keine unmittelbare Erfahrung gibt. Immer resultiert sie aus Deutungen und Reflexionen von Erlebnissen. Erfahrung bedeutet also, dass ich meine Erlebnisse, die sich in meinem Leben einstellen, interpretiere. Erfahrung wird also in ganz erheblicher Weise durch meine Deutung selber mitgeprägt. Sie bildet einerseits einen wesentlichen Weg, auf dem ich zu neuen Erkenntnissen komme und etwa Neues lerne. Sie stellt andererseits immer auch einen Teil meiner Lebenssicht, meiner Weltdeutung dar. Dafür verwende ich stets eine Sprache, ein Zeichensystem, bestimmte kulturelle Verstehensmuster und 7 Wertvorstellungen, in denen ich je schon lebe. Um es präziser zu sagen: In diesem höchst dynamischen Erfahrungsprozess spielen drei Momente in einer dialektischen ineinander: Wechselwirkung Erfahrungssubjekt, Erfahrungsgegenstand und subjektiver Interpretationsrahmen. Erfahrungssubjekt und Erfahrungsobjekt verändern sich in dieser Dialektik. Das Subjekt nimmt das Erfahrungsobjekt wahr, deutet es vor dem Hintergrund seines Interpretationsrahmens und eignet es sich produktiv an, was wiederum auf diesen Interpretationsrahmen zurückwirkt, das Subjekt selber verwandeln und auch das Erfahrungsobjekt in einem anderen Licht erscheinen lassen kann. Erfahrung ist also geprägt von Wahrnehmung und Deutung und darin abhängig vom Vorverständnis der Subjekte. Sie beinhaltet „gleichermaßen Aktivität wie Passivität, ‚Widerfahrnis’ wie ‚Leistung’“ (Ritter 1989, 187). Wenngleich also Erfahrungen – grob gesagt – immer auf dieselbe Weise zustande kommen, so gibt es doch Erfahrungen ganz unterschiedlicher Art. Aus unserem spezifisch religionspädagogischen Alltagserfahrungen, religiöse Erkenntnisinteresse Erfahrungen und heraus christliche lassen sich Erfahrungen unterscheiden (Vgl. Lentzen-Deis 1995, 756-757). Der Interpretationsrahmen ist dabei für das Zustandekommen der Erfahrung schlechthin essentiell, weil ohne ihn das Erlebte und Wahrgenommene nicht im bisherigen Erfahrungszusammenhang erschlossen, angeeignet oder auch an andere mitgeteilt werden kann (Biehl 2001, 421-426, 422-424). Folglich kann dieser Interpretationsrahmen insofern problematisch werden, als er den Weg zur Erfahrung öffnen oder versperren kann, je nach dem ob er bestimmte Dimensionen von Erfahrung wie Kreativität, Spontaneität und Imagination erschließen oder - wenn man sich nur am empirisch Feststellbaren ausrichten möchte - aus dem Erfahrungsbegriff ausschließen will (Vgl. Laing 1969, 11f.). Verdeutlichen wir uns das Gesagte an einem gewiss sehr verkürzten Beispiel aus der Medizin: Wir haben intuitiv und im Lichte lebensweltlicher Zusammenhänge ein bestimmtes Bild von ärztlicher Kunst aufgrund bestimmter Erfahrungen, die wir bisher damit gemacht haben. Nach 8 einer Operation wird sich unser Bild davon immer verändern: entweder werden wir noch weiter und intensiver an die ärztliche Kunst glauben oder sind in Zweifel gesetzt worden. Diese Erfahrungen werden dann dazu führen, dass wir etwas entspannter in die nächste Operation gehen oder vor Angst vergehen, wobei wir uns nochmals diesen Erfahrungen stellen müssen. Vor diesem Hintergrund können wir nun das Problematische der Korrelationsdidaktik verstehen. Es sind weniger methodische und didaktische Unzulänglichkeiten. Es ist die Art und Weise, wie die Korrelationsdidaktik auf der Ebene der Erfahrungen funktioniert. Es ist auf grundlagentheoretischer Ebene der Weg, wie Erfahrungen zustande kommen. Der Verdacht ist der, dass Erfahrungen so stark vom Vorverständnis der Subjekte ausgehen, so stark alles Wahrgenommene vom Subjekt her lesen, dass die eigene Wirklichkeit, die Würde und damit immer auch die Fremdheit des Wahrgenommen abgeschwächt oder gar beseitigt werden. Setzt nicht die Religionspädagogik die Annahme voraus, dass alles Reden von Gott irgendwie zu unseren Erfahrungen passen und dass es sich an unseren Erfahrungen bestätigen und bewahrheiten lassen muss (vgl. Lenhard 1996, 274)? Der Korrelationsgedanke besteht ja in der kritisch-produktiven Wechselseitigkeit von Leben und Glauben, von Schülererfahrung und christlicher Tradition. Beide, Schüler (Subjekt) und Tradition (Objekt) werden miteinander in ein dialogisches Gespräch gebracht. Allerdings scheint dies nicht problemlos möglich zu sein. Die Erfahrungen auf der Seite der Schüler wie die in der Tradition artikulierten Erfahrungen sind nicht einfach vergleichbar. Dies gilt besonders für zwischenmenschliche Erfahrungen. Menschen sind doch immer auch füreinander fremd. In Erfahrungen begegnen uns die Menschen als Andere. Und sind wir immer mit uns im reinen? Spätestens seit der Psychoanalyse Siegmund Freuds wissen wir doch, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist. Der Mensch ist nie ganz mit sich korrelierbar, immer auf der Suche nach sich selbst (vgl. Hemmerle 1994, 308f.). 9 Der Begriff einer von Vergleichbarkeit und Dialog ausgehenden Erfahrung ist vor allem aber dann schwierig, wenn in diesen Erfahrungen von Gott die Rede ist, dem Ganz Anderen, der in seiner Nähe bei den Menschen immer auch der Ferne ist. Dazu kommt ein Weiteres, das mit der Art und Weise des Verstehens, der Hermeneutik zu tun hat. Wird wirklich im Erfahrungsbezug das Konkrete in seiner Unverwechselbarkeit gewahrt? Das Besondere jeder Erfahrung droht doch in einem Allgemeinen unterzugehen, das Vielfältige in dem Umfassenden aufgehoben zu werden. Das Plurale wird dem Einen gleichgemacht. Ulrike Greiner zeigt, wie sehr diese Art, den anderen zu verstehen, mit einer Tendenz der Vereinnahmung und Gewalt zu tun haben kann, und nennt diese Verstehensweise deshalb „Verschmelzungshermeneutik“, die letztlich alles gewaltsam sich angleichen möchte (Greiner 2000, 290). Man könnte nun einwenden, dass doch am Grund des korrelationsdidaktischen Erfahrungsbegriffs eben ein Dialog stünde. Durch dieses dialogische Verhältnis würden doch in dem Hin und Her des Dialogs eben beide Seiten, Subjekt und Objekt, der Schüler wie die jüdisch-christliche Tradition, das Eigene und das Andere, gleichermaßen zur Geltung gebracht. Doch zeigt eine genauere Analyse der Dialogik, dass letztlich ein Dialog dazu tendiert, beide Teilnehmer auf Augenhöhe zu sehen und die Fremdheit einzuebnen. Sie geht davon aus, dass am Ende auch das Gegenüber im Rahmen des Dialogs verstanden werden kann. Die Dialogik zwingt das Unverständliche, das Fremde, das Abwegige in ein festes Schema – und entwichtigt es dadurch (Grümme 2007, 251-260). Das Dialogische, wenigstens insofern es als Wechselseitigkeit von Ich und Du, von Subjekt und Objekt angelegt ist, scheint eine problematische Kategorie zu sein, die wesentliche Momente der Wirklichkeit nicht angemessen würdigen kann. Ist es beispielsweise nicht so, dass erst der zuvorkommende Blick der Mutter, ihre anerkennende Fürsorge und Zärtlichkeit, den Säugling zu einer eigenen Identität heranreifen lässt? Ist es nicht so, dass der Blick eines unschuldig Leidenden uns in eine 10 Verantwortung zwingt, die uns ganz anders werden lässt? Drängt dies uns nicht eine ganz veränderte Sicht auf die Welt und die Menschen auf, eine dramatische Umkehr unserer Lebensweise und Denkkategorien, die eben gerade nichts mehr vom anderen erwartet und damit jedes Dialogische aufsprengt? Oder können die schwierigen biblischen Texte, die von einem rachsüchtigen, gewalttätigen Gott sprechen, wirklich in einem dialogischen Schema ausgelegt werden? Bleibt da nicht ein Überschuss, der nicht dialogisch bewältigt werden kann? Kann die biblische Erfahrung des Auferstandenen wirklich im Schema eines wechselseitigen Dialogs zum Ausdruck gebracht werden? Bleibt da nicht stets ein Mehr, bleibt da nicht stets eine Ferne? Religionspädagogisch wie theologisch wäre eine solche Verschmelzungshermeneutik fatal. Wie soll das den Anderen in seinem Anspruch an mich ernst nehmen, den ich nicht immer schon verstanden habe? Wie kann dies der Fremdheit und der Gebrochenheit, die jeder in sich selber spürt, gerecht werden? Wie soll dies das Recht jedes Menschen auf seine je eigenen Lebenswege, auf seine individuellen Erfahrungen hinreichend würdigen? Unsere moderne Gegenwart ist doch zutiefst von Individualisierung und Pluralisierung der frei gewählten Lebensentwürfe geprägt. Wie soll das der Fremdheit Gottes entsprechen, der inmitten seiner geschichtlichen Nähe immer der Ausständige, das Hl. Geheimnis bleibt? Jene Fremdheit ist aber wichtig, damit in unsere Gegenwart und unsere ungefragten Selbstverständlichkeiten fremde Blicke, vergessene Perspektiven, weiterführende Orientierungen und damit Widerstandspotential eingebracht werden können. Gerade weil Gott als der Andere nicht zu uns passt, kann er uns Kritik und Umkehr ermöglichen. Andererseits müsste deutlich werden, inwiefern das Subjekt selber auf diese Alterität verwiesen ist, inwiefern es überhaupt verstehen und annehmen kann, was sich von Alterität her zusagen will. Wenn der Mensch überhaupt keinen Bezug dazu hat, wenn er Alterität, wenn er den Anderen nicht wenigstens in Ansätzen wahrnehmen und nichts von ihm verstehen könnte, wie sollte dann überhaupt der 11 Andere für ihn Bedeutung haben? Wie sollte Gott, der ganz Andere, unter solchen Bedingungen für den Menschen überhaupt das Heil sein können? Für eine gute Theologie war es immer deutlich, dass sich Gott selber in seiner Liebe im Menschen die Voraussetzungen schafft, damit der Mensch auf Gottes Liebe überhaupt antworten kann. Nur so kann überdies religionspädagogisch eine ebenso autoritäre wie subjektlose Fremdbestimmung des Glaubenlernens vermieden werden, die die Schülerinnen und Schüler meint im Interesse einer ungebrochenen Weitergabe des Gottesgedankens überspielen zu dürfen. Dies war ja in den katechetischen Phasen des Religionsunterrichts nicht selten der Fall. Denn für die jeweilige Existenz und die Identität der Schüler (Subjekte) sind die Erfahrungen wichtig. Religiöse Lernprozesse dürfen demnach nicht die Erfahrungen der Tradition in ihrer Fremdheit so starkmachen, dass die Subjekte sich darin nicht mehr wiederfinden, dass sie sie nicht mehr verstehen können. Sie sollen ja mit ihrer eigenen Lebenswelt und ihren Erfahrungen ins Gespräch gebracht werden. Insofern müsste eine kritische Fortschreibung der korrelationsdidaktischen Denkform sich gleichermaßen gegen zwei Einseitigkeiten verwahren: gegen eine Subjektlosigkeit einerseits wie gegen eine Alteritätsvergessenheit andererseits. Es gilt also religionspädagogisch Gott und Religion, Glaube und Leben, Offenbarung und Erfahrung miteinander ins Gespräch zu bringen. Dabei dürfen weder die Verstehbarkeit und Kommunikabilität der Botschaft von Gott, der existentielle Ernst wie auch die Möglichkeitsbedingungen im Menschen für Sinn und Geltung einer Offenbarung verloren gehen. Noch darf diese Botschaft vollends dem Sog eines alles relativierenden Pluralismus ausgeliefert werden, für den alles letztlich gleich gültig und damit gleichgültig ist. Es wäre, kurz gesagt, eine Denkform zu formulieren, welche die Alterität würdigt, die Pluralität auch gegenüber der Einheit wahrt, und die doch an der Kommunikabilität von Alterität und Subjekt festhält. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, Dialogik zu verabschieden. Nur wie wäre sie neu zu denken? 12 3. Ein Alteritätstheorem als Grundlage einer pluralitätsfähigen Denkform Ein alteritätstheoretischer Erfahrungsbegriff beansprucht in dieser Situation ein Doppeltes: Zum einen versucht dieser die Würde des Fremden, des Anderen, des Ausgeschlossenen, des Einzelnen und Fragmentarischen als grundlegend für die Erfahrung zu wahren. Zum anderen aber hat auch ein alteritätstheoretischer Erfahrungsbegriff durchaus einen theoretischen Anspruch. Auch er will Denken sein. Auch für ihn soll das Subjekt verstehen und nicht nur passiv der Alterität gegenüberstehen. Deshalb fragt dieser Ansatz nach den Verstehensbedingungen im Menschen. Wie muss der Mensch in seiner Existenz, in seiner Lebenswelt beschaffen sein, wie muss er gedacht sein, damit er den Anderen überhaupt in dessen Anderssein verstehen kann? Wie muss er konstituiert sein, damit er überhaupt den Ganz Anderen erspüren und erfahren kann? Daher greift der alteritätstheoretische Erfahrungsbegriff auch auf Denktraditionen zurück, die diese Bedingungen der Möglichkeit unseres Erkennens und Handelns erforschen und die wir im Vollzug unseres Lebens immer schon voraussetzen. Dazu gehört eben ganz wesentlich die uneingestandene und nicht immer zu Bewusstsein gebrachte Erfahrung, dass ich es bin, der bestimmte Erfahrungen macht. Entscheidend aber für den alteritätstheoretischen Erfahrungsbegriff ist es freilich, dass er nicht mehr primär vom erfahrenden und erkennenden Subjekt her denkt. Er denkt vom Einbruch des Anderen her. Dafür greift dieser Erfahrungsbegriff wesentlich auf das Alteritätsdenken Franz Rosenzweigs zurück, des berühmten jüdischen Philosophen. Der hatte sich in Kategorien sprachlich vermittelten Freiheitsdenkens mit der Dialogik Martin Bubers auseinandergesetzt. Aus seiner Interpretation des Liebesdialogs im biblischen Hohen Lied entwickelt er ein dialogisch-intersubjektives Ich-DuVerhältnis. Dieses wird jedoch vom transzendenten Anderen her eröffnet, indem er den Menschen bei seinem Namen ruft (Rosenzweig 1990, 221-228). Eine reine Wechselseitigkeit von Ich und Du kann dem nicht entsprechen. Deshalb sprengt Rosenzweig die rein wechselseitige Dialogik von Ich und Du bei Martin Buber auf 13 und unterlegt ihr gleichsam ein Gefälle, eine grundlegende Asymmetrie. Die dialogische Wechselseitigkeit von Ich und Du ist demnach nur dann richtig angelegt, wenn sie auf einem Ungleichgewicht beruht, die von Alterität, die vom Anderen her eröffnet wird. In dieser asymmetrischen Struktur der Dialogik liegt das Bahnbrechende seines Ansatzes, den er deshalb Neues Denken nennt. Er versteht es als antwortendes Denken, als „erfahrende Philosophie“ (Rosenzweig 1984, 150), weil sie sich um die schenkende Erfahrung von radikaler, darin Zeit und Geschichte erst begründender Andersheit herum gruppiert. Die Pointe seines Neuen Denkens liegt in dessen konstitutiver, dialogischer Abhängigkeit von diesem sich ereignenden Ereignis der Alterität, also „im Bedürfen des Anderen, und, was dasselbe ist, im Ernstnehmen der Zeit“ (Rosenzweig 1984, 167). Für den alteritätstheoretischen Erfahrungsbegriff ist diese Vorordnung des Anderen im Dialog zentral. So sehr sie auch vom Ich erfahren und angeeignet werden muss, so sehr man nach den Voraussetzungen des Verstehens im Ich fragen muss, wird Erfahrung je vorgängig von Andersheit gestiftet. Diese Vorordnung des Du vor dem Ich prägt dem Dialog eine asymmetrische Struktur ein. Folglich wäre dieses Konzept als asymmetrische Dialogizität zu kennzeichnen. Die wechselseitige, reziproke Dialogik basiert auf einer Asymmetrie, die ihr je schon begründend und initiierend voraus liegt. Sie trägt in die Dialogik eine konstitutive Unabgeschlossenheit ein, eine unauslotbare Tiefe, eine offene, nie zu schließende Flanke. Immer durchwirkt die Wechselseitigkeit ein fortwährendes Eröffnetsein von einer Alterität her, ein sich Entzogensein auf ein Anderes, Größeres hin. Sie durchwirkt aber damit zugleich ein Gefälle, eine nicht umzukehrende und damit zu verharmlosende Richtung. Diese verbürgt die Vorgängigkeit, die Autorität und die inmitten aller Präsenz doch uneinholbare Ferne des Gegenübers im Dialog. In dieser asymmetrisch grundierten Dialogizität geht Alterität nie in der bloßen Wechselseitigkeit auf. Einheit und Vielheit, Kommunikabilität und Fremdheit werden gleichermaßen gewürdigt. 14 Uns allen kann in folgendem Beispiel deutlich werden, was damit gemeint ist und was auch in Entwicklungspsychologie und Anerkennungstheorie bestätigt wird: Jeder Säugling lebt von der zuvorkommenden Ansprache und Zärtlichkeit der Mutter. So wie der Säugling erst dadurch zu einer personalen Identität befähigt wird, kann er erst durch dieses Angerufensein schließlich in diesen Dialog eintreten. Wurde oben in diesem Beispiel bereits das Ungenügen einer rein wechselseitigen Dialogik sichtbar, wird jetzt die Relevanz der Asymmetrie am Grund der Dialogik erkennbar. Das dialogische Verhältnis zwischen Mutter und Kind ist getragen und ermöglicht von der zuvorkommenden Liebe der Mutter. Ein solcher Erfahrungsbegriff ist nicht genuin theologisch entwickelt. Er ist aber von erheblicher theologischer Relevanz und gewinnt theologisch wie christologisch weitere Kontur. Denn gerade weil er vom Einbruch des Anderen ausgeht, könnte er jene unbedingte, unausdenkbare, alles ermöglichende göttliche Liebe denken, die sich ganz den Menschen übereignete, sich für sie hat kreuzigen lassen, und doch die rettende, mächtige, alles vollendende Liebe bleiben konnte. 4. Konturen einer Alteritätstheoretischen Didaktik Aus diesem alteritätstheoretischen Erfahrungsbegriff ergeben sich Konturen einer Alteritätstheoretischen Didaktik. Diese erhebt nicht den weitausholenden Anspruch einer religionspädagogischen Konzeption. Sie versteht sich eher als religionsdidaktische Dimension, die der religionsdidaktischen Wirklichkeit eine bestimmte Prägung verleihen möchte. Dies soll hier in kurzen Umrissen schlaglichtartig angedeutet werden. 4.1 Subjekte: Kritische Subjektorientierung Gegenwärtiger Religionsunterricht ist subjektorientiert angelegt. Die Schülerinnen und Schüler sind Subjekte ihres Lernens. Der alteritätstheoretische Erfahrungsbegriff greift diese Subjektorientierung auf, spitzt sie aber weiter zu und qualifiziert sie als eine kritische Subjektorientierung. Er kann die Schüler in 15 ihrer jeweiligen Suche nach Identität, kann sie in ihrer Freiheit, aber auch Gebrochenheit würdigen, kann die unauslotbare Transzendenz des biblischen Gottes markieren, ohne allerdings die Verstehensmöglichkeiten und unterschiedlichen Lernwege auf Seiten der Subjekte zu vernachlässigen und damit ein solches Lernen zu einem fremd bestimmenden und autoritären werden zu lassen. So kann die gegenwärtig fremd gewordene Gottesrede eingebracht werden, um die unhinterfragten Vorstellungsmuster der Schülerinnen und Schüler aufzusprengen, gesellschaftliche und lebensweltliche Plausibilitäten zu durchbrechen und ihnen ein kritisches religiöses Urteil zu ermöglichen, ohne sie zu Objekten des Lehrens oder - schlimmer noch - zu Marionetten der Glaubensverkündigung herabzuwürdigen. Kritisch ist diese Subjektorientierung damit deshalb, weil sie es ermöglicht, die biblische Botschaft als korrektivischen, als aufrichtenden, als transformierenden Maßstab einzubringen, ohne die gottgeschenkte Freiheit der Subjekte vor Gott zu verharmlosen. Vor allem die Wucht der Propheten, die so stärker zur Geltung gebracht werden kann, markiert die geschichtlich-gesellschaftliche Relevanz dieser Überlegungen. 4.2 Konzepte: Alteritätstheoretische Radikalisierung der Korrelation Eine Alteritätstheoretische Didaktik versteht sich als kritische Fortschreibung der Korrelationsdidaktik. Die Alteritätstheoretische Didaktik bewahrt die korrelationsdidaktischen Impulse dadurch, dass sie wegen ihrer Rezeption dialogischen Denkens die Kommunikabilität von Subjekt und Objekt sichert. Sie öffnet aber durch eine asymmetrische Anschärfung des Dialogischen den Horizont des Korrelativen. Das erlaubt es ihr, weitaus radikaler als dialogische Konzeptionen deren inhärente Tendenz zu einer Beschwichtigung von Fremdheit gegenzusteuern. Das befähigt sie dazu, weitaus radikaler Differenz wahrzunehmen, um so den Gottesgedanken im Dienst der Wahrnehmungs-, Handlungs- und Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler einzubringen und 16 in stärkerem Maße vielfältige, ungeahnte Formen praktisch vollzogener Korrelation im Religionsunterricht denken zu können. 4.3 Didaktik: Für eine vulnerable Didaktik zwischen Aneignungs- und Vermittlungsparadigma Fachdidaktisch gesehen erlaubt es eine solche Alteritätsdidaktik, noch stärker didaktische Prozesse aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler anzulegen. Damit gewinnt das Moment des Offenen und nicht in eindimensional zielorientierten Lernprozessen Aufgehenden eine zentrale Bedeutung. Die Alteritätsdidaktik könnte in der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden die Wahrheit individueller Lernwege, kreativer, innovativer Umwege oder auch differierender Lerngeschwindigkeiten stärker würdigen, könnte das Recht der Kinder und Jugendlichen auf eigene Glaubensbilder ausgeprägter wahren und mit einem gemäßigten Konstruktivismus konzeptionell verankern, dass diese selber Mitakteure und „Glaubensquelle“ (Hemmerle 1994, 306) sind. Sie könnte aber auch fremde Erfahrungen einspielen, die ja angesichts der auf Schülerseite kaum noch vorhandenen kirchlichen Sozialisation bereits in der Erfahrung gelebter kirchlicher Praxis liegt. Insofern die Alteritätstheoretische Didaktik in ihrer konstitutiven Unabschließbarkeit jeden Anspruch einer umfassenden Didaktisierbarkeit von Wirklichkeit konterkariert, indem sie sich also in ihrem Anspruch vom Anderen her verwunden lässt, wäre sie als vulnerable Didaktik zu charakterisieren. Sie wäre als eine Didaktik auszuarbeiten, die Raum gibt für das Unplanbare, für das plötzlich sich Einstellende, für eine Erfahrung mit der Erfahrung, in der mehr erfahren werden kann, als sich didaktisch planen oder gar evaluieren lässt. Sie wäre so ein Element der Unterbrechung einer Schule und Gesellschaft prägenden Kultur der Leistung, der Machbarkeit und der Zweckrationalität und könnte dies kritisch-konstruktiv einbringen als Beitrag zum schulischen Bildungsauftrag. 17 5. Judentum im Religionsunterricht als praktische Bewährungsprobe Die alteritätstheoretische Didaktik wäre falsch verstanden, würde man meinen, sie wäre letztlich nichts anderes als eine Ableitung aus philosophischen oder fundamentaltheologischen Theorien. Sie ist, wie bereits erwähnt, aus konkreten berufsbiographischen Erfahrungen in der Unterrichtspraxis erwachsen. Diese praktischen Erfahrungen versucht sie zu analysieren, um darauf dann verstehend und mit neuen, innovierenden Impulsen zurückzukommen. Theorie und Praxis sind in ihr vermittelt. Gleichwohl ist sie primär auf der Ebene der Grundlagentheorie angesiedelt. Es geht in der Tat darum, den Religionsunterricht neu zu denken, nicht diesen Ansatz unmittelbar methodisch und didaktisch zu operationalisieren. Dennoch liegen in ihr wegen der Verzahnung von Theorie und Praxis erhebliche Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung. Berücksichtigt man die berufsbiographische Entstehungssituation dieser Alteritätstheoretischen Didaktik, bietet es sich deshalb an, deren gegenüber der Korrelationsdidaktik weiterführenden Ertrag wiederum auf dem Themenfeld zu erproben, aus dem sie hervorgegangen ist: dem Thema Judentum im RU. Wo liegt der Mehrwert gegenüber der dialogischen Korrelationsdidaktik? Ich beschränke mich auf wenige Aspekte. 5.1 Asymmetrie des Dialogs Interreligiöses Lernen, angesichts der Migrations- und Globalisierungsphänomene wohl eines der brisantesten und bildungstheoretisch zentralsten Aspekte des Religionsunterrichts, ist ausgerichtet an dem Leitziel des Respekts und erfolgt unter der „Leitregel der Wechselseitigkeit der Anerkennung auch bei fortschreitendem Dissens“ (Nipkow 2005, 373). Was aber für das Verhältnis zwischen dem Christentum und Islam gelten mag, gilt doch keineswegs für das 18 Verhältnis zwischen Christentum und Judentum im gleichen Maße. Beide in eine „reziproke Gleichwertigkeit“ zu setzen (Nipkow 2005, 373) wird deren einzigartigem Verhältnis nicht gerecht. Juden und Christen befinden sich in einer Dependenzbeziehung, die deren dialogisches Stehen vor Gott durchwirkt. Beide haben Anteil an der sich von Gott her als Gotteswahrheit schenkenden Wahrheit, jeder auf seine Weise, beide aufeinander angewiesen. Beide dienen Gott „Schulter an Schulter“ (Zef 3,9). Beide stehen als eigene von Gott getragene Heilswege nebeneinander, doch sind die Christen grundsätzlich auf ihre „älteren Geschwister im Glauben“ (Johannes Paul II.) in bleibender Abhängigkeit verwiesen, weil sie erst durch Jesus in den ungekündigten Gottesbund hineinberufen wurden. Zwischen ihnen besteht somit ein asymmetrisches Verhältnis. Diese Asymmetrie, die damit verbundene Anerkennung des Anderen in seinem Anderssein (J.B. Metz) und damit „das „Bildungsziel einer starken, aktiven Toleranz“ (Nipkow 2005, 374) sind in einer alteritätstheoretischen Didaktik stärker als in einer korrelativ-dialogischen Didaktik zu wahren. 5.2 Der Jude Jesus Die Religionsdidaktik neigt nicht selten dazu, Jesus als Freund, als Bruder vorzustellen, als jemandem, dem man alles sagen und dem man vertrauen kann. Vor allem im Gang der religiösen Entwicklung der Heranwachsenden ist dieses nicht unplausibel. Gerade aus bildungstheoretischen wie theologischen Gründen käme es freilich darauf an, darüber den sperrigen, den schwierigen Jesus nicht zu vergessen. Birgt dies bereits anspruchsvolle didaktische Herausforderungen, so verschärft sich dies noch im Hinblick auf Jesu Judesein. Der fromme Rabbi Jesu, seine Nähe zu Pharisäern, seine Einbindung in den jüdischen Gottesglauben und doch sein messianischen Selbstbewusstsein: dies ist nicht nur angesichts des christlichen Antijudaismus eine christologisch zwingende Präzisierung. Sie geht religionsdidaktisch mit erheblichen Dekonstruktionen überkommener Jesusbilder einher. In der Unterrichtspraxis könnte dies dann so aussehen: Jesu Fremdheit 19 kann als Perturbation eingebracht werden, die die oft harmonischen, ungebrochenen Jesusbilder kritisch unterläuft. Jesus beispielsweise mit Gebetsriemen zu präsentieren, ihn als frommen Juden vorzustellen, der gerade aus seinem Glauben heraus die Gebote und die Feiertage hält, ein solcher jüdischer Jesus würde durch eine kontrastive Gegenüberstellung zu ihrem eigenen Vorverständnis bei den Schülerinnen und Schülern eine problemorientierte Lernspannung hervorrufen, aus der heraus sie sich mit diesem Jesus näher beschäftigen und sich mit ihrem eigenen Zugang zu ihm auseinandersetzen. Sie könnten in der Beschäftigung mit dem zeitgenössischen Judentum erkennen, warum sich manche Zeitgenossen von diesem Jesus distanzierten. Sie könnten zu verstehen versuchen, dass manche ihm aus ihrem eigenen Glauben nachfolgten, weil sie in ihm die Gegenwart der ersehnten Rettung und des erhofften Heils erfuhren, und könnten dies mit ihren eigenen Sehnsüchten und Heilsvorstellungen korrelieren. Auf dieser Basis könnte dann eine vertiefte Auseinandersetzung mit Jesus erfolgen, in der sie Jesus als den Fernen wie den Nahen entdecken. Den „Mut, Jesus um den Hals zu fallen“ (Karl Rahner), kann und darf sich ein alteritätstheoretisch strukturierter Religionsunterricht gewiss nicht zum Ziel setzen, wohl aber eine alteritätstheoretische Korrelation, die durch das Lernen am Widerstand die Schülerinnen und Schüler zu einer erfahrungsbezogenen wie bildenden Begegnung mit Jesus freisetzt. Die Fremdheit Jesu spannungsvoll mit den christologischen Selbstkonstruktionen der Kinder und Jugendlichen im Interesse religiösen Lernens zusammen zu halten und diese Spannung nicht zu einer Seite hin vorschnell aufzulösen, kann einer alteritätstheoretischen Fundierung besser als rein dialogischen Ansätzen gelingen. 5. 3 Differenzkompetenz Didaktisch schlägt sich dies in einer radikalisierten Möglichkeit nieder, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und Perspektivenwechsel und dabei den Wechsel von Innenperspektive und Außenperspektive spannungsvoll 20 einzuüben und eine Differenzkompetenz in entwicklungspsychologischer Perspektive bei den Schülerinnen und Schülern sequentiell anzubahnen. Es kommt im Religionsunterricht darauf an, ein exotisches, folkloristisches Verständnis des Judentums, wie es in manchen Religionsbüchern der Fall ist, zu vermeiden und es in seiner höchst differenzierten Erscheinungsform wahrnehmen zu lernen. Das Sperrige, das Fremde, das Anstößige, das etwa mit einer stark rituell geprägten Frömmigkeit für Heranwachsende verbunden sein mag, kann intensiver als in dialogischen Didaktiken gewürdigt, abwehrbesetzte Themen wie die christliche Mitschuld an der Shoah könnten zugelassen werden. Daher würden ästhetische wie anamnetische Lernformen eine massive Dynamisierung und Offenheit erfahren. 6. Fazit Der Beitrag des alteritätstheoretischen Erfahrungsbegriffs zur gegenwärtigen Religionsdidaktik besteht also darin, dass er einerseits das Anliegen der Korrelationsdidaktik wahrt und deshalb an einer Dialogik festhält, dass er aber anderseits diesen Dialog nicht je schon als einen Dialog zwischen Partnern auf Augenhöhe sieht (wie sollte dies auch möglich sein im Verhältnis zwischen Gott und Mensch?), sondern den Dialog anders denkt. Dieser Dialog wird von einem Ungleichgewicht, von einer Asymmetrie geprägt. Der Dialog wird von Alterität eröffnet. Man könnte also von einem asymmetrisch grundierten Dialog sprechen. Religionsdidaktisch hätte dies erhebliche Konsequenzen. Eine vor diesem Hintergrund entfaltete alteritätstheoretische Didaktik würde sich offen halten für das Andere, für den Anderen, für die Umwege der Lehrenden und Lernenden. Insofern wäre eine solche Didaktik eine pluralitätsfähige Didaktik. 21 Literatur BIEHL, PETER (1991), Erfahrung, Glaube und Bildung. Studien zu einer erfahrungsbezogenen Religionspädagogik, Gütersloh. BIEHL, PETER (2001), Art.: Erfahrung; in: LexRP 1, 421-426. GREINER, ULRIKE (2000), Der Spur des Anderen folgen? Religionspädagogik zwischen Theologie und Humanwissenschaften, Münster. GRÜMME, BERNHARD (2007), Vom Anderen eröffnete Erfahrung. Zur Neubestimmung des Erfahrungsbegriffs in der Religionsdidaktik, Freiburg i. Br./Gütersloh. HEMMERLE, KLAUS (1994), Der Religionsunterricht als Vermittlungsgeschehen. Überlegungen zum Korrelationsprinzip; in: KatBl, 119, 304-311. LAING, RONALD D. (1969), Phänomenologie der Erfahrung. Frankfurt a. M. LENHARD, HARTMUT (1996), Mit Schülerinnen und Schülern von Gott reden – eine unmögliche Aufgabe?, in: ders., Arbeitsbuch Religionsunterricht. Überblicke — Impulse — Beispiele, Gütersloh, 269-280. LENTZEN-DEIS, WOLFGANG (1995), Art.: Erfahrung. IV. Praktisch-theologisch, in: LThK 3, 3. Aufl., 756-757. 22 LÉVINAS, EMMANUEL (1987), Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, München. NIPKOW, KARL ERNST (2005), Ziele interreligiösen Lernens als mehrdimensionales Problem, in: SCHREINER, PETER u.a. (Hg.), Handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloh, 362-380. RITTER, WERNER H. (1998), Der Erfahrungsbegriff — Konsequenzen für die enzyklopädische Frage der Theologie, in: ders. (Hg.), Religionspädagogik und Theologie: enzyklopädische Aspekte (FS Wilhelm Sturm). Stuttgart/Berlin/Köln, 149-166. RITTER, WERNER H. (1989), Glaube und Erfahrung im religionspädagogischen Kontext. Die Bedeutung von Erfahrung für den christlichen Glauben im religionspädagogischen Verwendungszusammenhang, Göttingen. ROSENZWEIG, FRANZ (1984), Das neue Denken. Einige nachträgliche Bemerkungen zum "Stern der Erlösung", in: ders., Der Mensch und sein Werk, Bd. III, Haag-Dordrecht, 139-161. ROSENZWEIG, FRANZ (1990), Der Stern der Erlösung. Mit einer Einführung von R. Mayer und einer Gedenkrede von Gershom Scholem, Frankfurt a. M., 221-228. 23