(443315), Jahrgangsstufe 7, 8 (G9)

Werbung

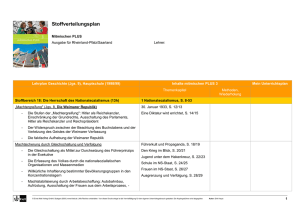

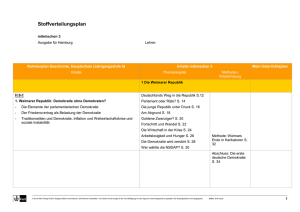

Stoffverteilungsplan Geschichte und Geschehen Rheinland-Pfalz Schülerband 1/2 / Schuljahrgang 7/8 (978-3-12-443315-2) Schule: Lehrer: Lehrplan Geschichte G9, Jahrgangsstufe 7/8 Gymnasium (2015/16) Lernfelder Geschichte, Gymnasium, Sekundarstufe I (verbindliche Inhalte) Kompetenzen Geschichte und Geschehen Band 3/4 Methodische Elemente/ Wiederholungen Historische Grundbegriffe Einführung in das Fach Geschichte 1 Was geht mich Geschichte an?, S. 12–21 Basis Überall Geschichte, S. 14–15 „Tag der deutschen Einheit“ Was ist eigentlich Geschichte?, S. 16–17 Zeitrechnung Lokal- und Regionalgeschichte Erweiterung Geschichte in medialer Darstellung (Filme, Literatur, Spiele) Basis Familiengeschichte Geschichte der eigenen Schule Fachkompetenz: Sie stellen Bezüge her zwischen ihrer individuellen Geschichte und der allgemeinen Geschichte. Sie unterscheiden bestimmte Bereichen der Geschichte, die das menschliche Leben berühren (Zugriffsweisen). Mein Unterrichtsplan Methodentraining: Eine Zeitleiste erstellen, S. 18–19 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 1 Methodenkompetenz: Sie stellen relevante Fragen für die historische Erschließung ihres Umfeldes. [M1] Sie nutzen Informationen aus ihrem eigenen Umfeld als Quellen, werten diese unter historischen Aspekten aus und ordnen die gewonnenen Kenntnisse zeitlich ein. [M2/5] Kommunikationskompetenz: Sie befragen Menschen ihres Umfeldes zu ihrer Vergangenheit und werten die so gewonnenen Informationen aus. [K4] Urteilskompetenz: Sie bewerten den Informationsgehalt unterschiedlicher Quellen. [U3] Vorgeschichte Wie finden wir etwas über Geschichte heraus?, S. 20–21 Quellen und Darstellungen 2 Die Frühzeit des Menschen, S. 22–47 Urteilskompetenz: Sie beurteilen bildhafte Darstellungen (z.B. Rekonstruktionszeichnungen) hinsichtlich ihres Wirklichkeitsbezugs. Der Geschichte auf der Spur, S. 24–25 Methodentraining: Einen Verfassertext auswerten, S. 26–27 Basis Entwicklung zum Homo Sapiens Fachkompetenz: Sie beschreiben den Zusammenhang von gesellschaftlicher Entwicklung und natürlicher Umgebung. Die Entstehung und Ausbreitung des Menschen, S. 28–31 Homo Sapiens Basis Jäger und Sammlerinnen und die Nutzung des Feuers Kommunikationskompetenz: Sie verwenden die Grundbegriffe fachlich korrekt. Sammlerinnen und Jäger – die Altsteinzeit, S. 32–35 Altsteinzeit Darstellung menschlicher Grundbedürfnisse in den Höhlenmalereien, z.B. in den © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 2 Höhlen von Lascaux Basis Siedlungs- und Ackerbau, Viehzucht Erweiterung Technische Innovationen in der Jungsteinzeit Vertiefung Tiere und Pflanzen in der Altsteinzeit und in der Jungsteinzeit Erweiterung Leben und Kultur der Kelten Veränderungen in der Metallzeit Kommunikationskompetenz: Sie verwenden die Grundbegriffe fachlich korrekt. Bauern und Viehzüchter – die Jungsteinzeit, S. 36–37 Neolithische Revolution Jungsteinzeit Methodenkompetenz: Sie vergleichen die verschiedenen Lebensweisen und den jeweiligen Umgang mit der Natur. Geschichte erinnert und gedeutet: Ist das neue Leben leichter?, S. 40–41 Methodentraining: Rekonstruktionszeichnungen untersuchen, S. 38–39 Kommunikationskompetenz: Sie verwenden die Grundbegriffe fachlich korrekt. Handwerker und Händler – die Metallzeit, S. 42–43 Bronze- und Eisenzeit Wiederholen und Anwenden, S. 44–45 Vertiefen und Vernetzen: Welche Faktoren bestimmten die Entwicklung des Menschen in der Vorgeschichte?, S. 46–47 Antike Kulturen im Mittelmeerraum – Orientierung, Gesellschaft, Herrschaft, Wirtschaft, Weltdeutungen 3 Leben in frühen Hochkulturen – das Beispiel Ägypten, S. 48–69 Basis Zeitliche und räumliche Ausdehnung der Kulturen im Mittelmeerraum: Ägypten Wasser als Abgrenzung und Transportweg, z.B. Nil Entwicklungen und technische Neuerungen als Folge Der Nil – Lebensgrundlage Ägyptens, S. 50–53 Fachkompetenz: Sie bringen die zeitliche und räumliche Ausdehnung der antiken Kulturen miteinander in Verbindung. Sie unterscheiden verschiedene Lebensweisen und stellen Bezüge zwischen gesellschaftlichen Frühe Hochkultur © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 3 gesellschaftlicher Anforderungen, z.B. Schrift, Deichbau, Kalender, Mathematik, Gesetze Funktionen und Bedeutung von Wirtschaftswegen und Wirtschaftszentren, z.B. Nildelta Rahmenbedingungen und individuellen Lebensformen her. Sie beschreiben die Wechselwirkung zwischen Erfindungen und gesellschaftlichen Anforderungen/Bedürfnissen und verschaffen sich so Einblick in grundsätzliche wirtschaftliche Strukturen. Methodenkompetenz: Sie können die drei Kulturen im Mittelmeerraum zeitlich und räumlich einordnen. [M5] Kommunikationskompetenz: Sie nehmen verschiedene Perspektiven auf die unterschiedliche Nutzung von Wirtschaftsräumen wahr. [K7] Basis Verschiedene Formen von Herrschaft, z.B. Monarchie Unterschiedliche Begründungen von Herrschaft, z.B. göttliche Legitimation Fachkompetenz: Sie unterscheiden verschiedene Formen von Herrschaft. Methodenkompetenz: Sie vergleichen unterschiedliche Herrschaftsformen. [M6] Kommunikationskompetenz: Sie verwenden Grundbegriffe, um die Herrschaftsformen zu unterscheiden, zu vergleichen und zu beurteilen. [K1] Urteilskompetenz: Sie beurteilen verschiedene Herrschaftsformen. [U2] Herrscher zwischen Menschen- und Götterwelt, S. 54–55 Monarchie als Herrschaftsraum Basis Polytheismus am Beispiel der ägyptischen Gottheiten und ihrer Funktionen Vertiefung Fachkompetenz: Sie forschen nach religiösen Weltdeutungen. Methodenkompetenz: Sie sammeln und dokumentieren Das Geheimnis der Pyramiden, S. 56–59 Pharao © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 4 Götter gefälliges Leben im Diesseits als Voraussetzung für die Existenz im Jenseits am Beispiel des ägyptischen Götterkultes Erweiterung Monumentalbauten als Zeichen der Einheit religiöser und weltlicher Ordnungsvorstellungen, z.B. Pyramiden, Tempelanlagen Informationen über unterschiedliche Götter und Götterkulte mit Hilfe verschiedener Medien. [M2] Urteilskompetenz: Sie reflektieren fremde Wertvorstellungen im gesellschaftlichen Leben und beurteilen diese vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen und Haltungen. [U5] Sie bewerten die Bedeutung der religiösen Vorstellungen antiker Kulturen auf der Basis ihrer eigenen Wertvorstellungen. [U5] Basis Prägung des antiken Lebens durch Herkunft und Tätigkeit Erweiterung Leben von Frauen und Kindern in der Antike Kommunikationskompetenz: Sie beschreiben gesellschaftliche Strukturen und formulieren deren Besonderheiten. [K7] Vom Alltag der Ägypter, S. 60–63 Basis Aufbau antiker Gesellschaften, z.B. Ägypten Vertiefung Weitere Kulturen z.B. Perserreich, Kaiserreich China, zentralafrikanische und mittelamerikanische Reiche Hierarchie Methodentraining: Ein Schaubild erklären, S. 64–65 Frühe Hochkulturen – nicht nur in Ägypten?, S. 66–67 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 5 Wiederholen und Anwenden, S. 68–69 Antike Kulturen im Mittelmeerraum – Orientierung, Gesellschaft, Herrschaft, Wirtschaft, Weltdeutungen 4 Griechische Wurzeln Europas, S. 70–99 Basis Zeitliche und räumliche Ausdehnung der Kulturen im Mittelmeerraum: Griechenland Wasser als Abgrenzung und Transportweg, Ägäis, Mittelmeerraum Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls trotz territorialer und ethnischer Disparitäten, z.B. Herrschaftsformen, Lebens- und Wirtschaftsformen, Religionen, Sprachen Fachkompetenz: Sie bringen die zeitliche und räumliche Ausdehnung der antiken Kulturen miteinander in Verbindung. Methodenkompetenz: Sie können die drei Kulturen im Mittelmeerraum zeitlich und räumlich einordnen. [M5] Kommunikationskompetenz: Sie beschreiben mit Hilfe von Karten den Zusammenhang zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und politischterritorialer Entwicklung. [K3] Urteilskompetenz: Sie stellen Bezüge und Abhängigkeiten zwischen räumlichen Gegebenheiten und politischem Handeln her. [U3] Wie entstand die griechische Staatenwelt?, S. 72–74 Polis Aristokratie Basis Aufbau antiker Gesellschaften Verschiedene Formen von Herrschaft, z.B. Demokratie Unterschiedliche Begründungen von Herrschaft, z.B. göttliche, wirtschaftliche oder militärische Legitimation Vertiefung Fachkompetenz: Sie unterscheiden verschiedene Formen von Herrschaft. Methodenkompetenz: Sie vergleichen unterschiedliche Herrschaftsformen. [M6] Kommunikationskompetenz: Sie verwenden die genannten Grundbegriffe, um die Herrschaftsformen zu Athen – wo die Demokratie entstand, S. 75–77 Demokratie © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 6 Entwicklung des antiken Demokratieverständnisses, z.B. nach Solon, Kleisthenes und Perikles unterscheiden, zu vergleichen und zu beurteilen. [K1] Urteilskompetenz: Sie beurteilen verschiedene Herrschaftsformen. [U2] Vertiefung Antiker Schiffsbau: Leistungen und ökologische/gesellschaftliche Folgen Fachkompetenz: Sie unterscheiden verschiedene Lebensweisen und stellen Bezüge zwischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und individuellen Lebensformen her. Sie beschreiben die Wechselwirkung zwischen Erfindungen und gesellschaftlichen Anforderungen/Bedürfnissen und verschaffen sich so Einblick in grundsätzliche wirtschaftliche Strukturen. Kommunikationskompetenz: Sie nehmen verschiedene Perspektiven auf die unterschiedliche Nutzung von Wirtschaftsräumen wahr. [K7] Bauern, Händler, Handwerker, S. 80–81 Basis Prägung des antiken Lebens durch Herkunft und Tätigkeit, z.B. Sklaven Kommunikationskompetenz: Sie beschreiben gesellschaftliche Strukturen und formulieren deren Besonderheiten. [K7] Urteilskompetenz: Sie reflektieren fremde Wertvorstellungen im gesellschaftlichen Leben und beurteilen diese vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen und Haltungen. [U5] Methodenkompetenz: Sie entwickeln einfache Sparta und Athen – politisch und gesellschaftlich Rivalen, S. 82–84 Erweiterung Sklaverei als Wirtschaftsfaktor in der Antike Kolonien Umweltveränderung Methodentraining: Textquellen auswerten, S. 78–79 Sklaven © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 7 Spielszenen am Beispiel damals typischer gesellschaftlicher Situationen und vollziehen sie in geeigneten methodischen Formen (z.B. Standbild, Dialog) nach. [M8] Basis Polytheismus am Beispiel der griechischen Gottheiten und ihrer Funktionen Olympische Spiele als Verbindung von Kult, Sport und Politik Erweiterung Monumentalbauten als Zeichen der Einheit religiöser und weltlicher Ordnungsvorstellungen, z.B Tempelanlagen Basis Entwicklungen und technische Neuerungen als Folge gesellschaftlicher Anforderungen, z.B. Gesetze Erweiterung Spuren der Antike in unserer Region Vertiefung Antike Philosophen und ihre Lehre, z. B. Sokrates, Platon, Aristoteles Fachkompetenz: Sie forschen nach religiösen Weltdeutungen. Methodenkompetenz: Sie sammeln und dokumentieren Informationen über unterschiedliche Götter und Götterkulte mit Hilfe verschiedener Medien. [M2] Kommunikationskompetenz: Sie fertigen aus dem Themenbereich Götterkulte eine sachlogisch korrekte Präsentation mit entsprechender medialer Unterstützung an, z.B. Olympische Spiele. [K5] Urteilskompetenz: Sie bewerten die Bedeutung der religiösen Vorstellungen antiker Kulturen auf der Basis ihrer eigenen Wertvorstellungen. [U5] Spiele zu Ehren der Götter, S. 85–87 Götterkult Tempel Olympische Spiele Griechenland – die „Wiege“ unserer Kultur?, S. 88–91 Philosophie Tragödien Komödien © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 8 Alexander der Große – Wird die Welt griechisch?, S. 92–95 Erweiterung Territoriale Expansionen, z.B. Alexander der Große Vertiefung Eigensicht und Fremdwahrnehmung, z.B. Griechen und Makedonen, Griechen und Römer, Perser und Griechen Hellenismus Methodentraining: Geschichtskarten verstehen, S. 96–97 Wiederholen und Anwenden, S. 98–99 Antike Kulturen im Mittelmeerraum – Orientierung, Gesellschaft, Herrschaft, Wirtschaft, Weltdeutungen 5 Vom Dorf zum Weltreich – Menschen im Römischen Reich, S. 100–155 Basis Zeitliche und räumliche Ausdehnung der Kulturen im Mittelmeerraum: Rom Wasser als Abgrenzung und Transportweg, Ägäis, Mittelmeerraum Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls trotz territorialer und ethnischer Disparitäten, z.B. Herrschaftsformen, Lebens- und Wirtschaftsformen, Religionen, Sprachen Fachkompetenz: Sie bringen die zeitliche und räumliche Ausdehnung der antiken Kulturen miteinander in Verbindung. Methodenkompetenz: Sie können die drei Kulturen im Mittelmeerraum zeitlich und räumlich einordnen. [M5] Kommunikationskompetenz: Sie beschreiben mit Hilfe von Karten den Zusammenhang zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und politischterritorialer Entwicklung. [K3] Urteilskompetenz: Sie stellen Bezüge und Abhängigkeiten zwischen räumlichen Gegebenheiten und politischem Handeln her. [U3] Rom – eine Stadt entsteht, S. 102–103 Basis Aufbau antiker Gesellschaften Prägung des antiken Lebens durch Herkunft und Tätigkeit, Fachkompetenz: Sie unterscheiden verschiedene Formen von Herrschaft. Methodenkompetenz: Die Herrschaft wird neu aufgeteilt, S. 104–107 Republik Ständekämpfe Veto © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 9 z.B. Patrizier – Plebejer Basis Römische familia als kleinste gesellschaftliche Einheit Prägung des antiken Lebens durch Herkunft und Tätigkeit, z.B. Patrone – Klienten, Sklaven Erweiterung Leben von Frauen und Kindern in der Antike Sie vergleichen unterschiedliche Herrschaftsformen. [M6] Kommunikationskompetenz: Sie verwenden die genannten Grundbegriffe, um die Herrschaftsformen zu unterscheiden, zu vergleichen und zu beurteilen. [K1] Urteilskompetenz: Sie beurteilen verschiedene Herrschaftsformen. [U2] Fachkompetenz: Sie unterscheiden verschiedene Lebensweisen und stellen Bezüge zwischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und individuellen Lebensformen her. Methodenkompetenz: Sie entwickeln einfache Spielszenen am Beispiel damals typischer gesellschaftlicher Situationen und vollziehen sie in geeigneten methodischen Formen (z.B. Standbild, Dialog) nach. [M8] Kommunikationskompetenz: Sie beschreiben gesellschaftliche Strukturen und formulieren deren Besonderheiten. [K7] Urteilskompetenz: Sie reflektieren fremde Wertvorstellungen im gesellschaftlichen Leben und beurteilen diese vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen und Haltungen. [U5] Die römische familia – der Mittelpunkt der Gesellschaft?, S. 108–111 Patriarch/Patriarchat © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 10 Erweiterung Territoriale Expansionen, z.B. Punische Kriege Vertiefung Eigensicht und Fremdwahrnehmung, z.B. Griechen und Römer, Karthager und Römer Basis Verschiedene Formen von Herrschaft, z.B. Diktatur Unterschiedliche Begründungen von Herrschaft, z.B. göttliche, wirtschaftliche oder militärische Legitimation Fachkompetenz: Sie unterscheiden verschiedene Formen von Herrschaft. Methodenkompetenz: Sie vergleichen unterschiedliche Herrschaftsformen. [M6] Rom wird Großmacht, S. 112–114 Provinz Krieg verändert die Gesellschaft und Republik, S. 115–117 Staatsland Diktator Augustus – die Herrschaft wird neu geordnet, S. 118–119 Prinzipat Legitim/Legitimität Methodentraining: Ein Standbild untersuchen, S. 120–121 Kommunikationskompetenz: Sie verwenden die genannten Grundbegriffe, um die Herrschaftsformen zu unterscheiden, zu vergleichen und zu beurteilen. [K1] Urteilskompetenz: Sie beurteilen verschiedene Herrschaftsformen. [U2] Basis Aufbau antiker Gesellschaften Entwicklungen und technische Neuerungen als Folge gesellschaftlicher Anforderungen, z.B. Schrift, Deichbau, Kalender, Mathematik, Gesetze Funktionen und Bedeutung von Wirtschaftswegen und Wirtschaftszentren, z.B. Nildelta, Straßen im Römischen Reich Zusammenhang zwischen territorialer Erweiterung, wirtschaftlichem Wachstum und Fachkompetenz: Sie beschreiben die Wechselwirkung zwischen Erfindungen und gesellschaftlichen Anforderungen/Bedürfnissen und verschaffen sich so Einblick in grundsätzliche wirtschaftliche Strukturen. Methodenkompetenz: Sie entnehmen einer Wirtschaftskarte zur Antike Informationen und bringen diese mit der Entwicklung von antiken Kulturen in Verbindung. [M2] Rom – die Gesellschaft in der Hauptstadt, S. 122–125 Wirtschaft und Zivilisation im Römischen Weltreich, S. 126–129 Zivilisation Romanisierung © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 11 gesellschaftlicher Veränderung Erweiterung Sklaverei als Wirtschaftsfaktor in der Antike Kommunikationskompetenz: Sie nehmen verschiedene Perspektiven auf die unterschiedliche Nutzung von Wirtschaftsräumen wahr. [K7] Erweiterung Grenzen des Römischen Reiches, z.B. der germanische Limes Spuren der Antike in unserer Region Fachkompetenz: Sie bringen die zeitliche und räumliche Ausdehnung der antiken Kulturen miteinander in Verbindung. Romanisierung im heutigen RheinlandPfalz, S. 130–133 Limes Trier – eine Stadt wie Rom?, S. 134–135 Amphitheater Aquädukt Welt(kultur)erbe Basis Der Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion Erweiterung Umgang der Römer mit eigenen und fremden Göttern/Religionen, z. B. Übernahme fremder Gottheiten, Christenverfolgungen Fachkompetenz: Sie forschen nach religiösen Weltdeutungen. Urteilskompetenz: Sie bewerten die Bedeutung der religiösen Vorstellungen antiker Kulturen auf der Basis ihrer eigenen Wertvorstellungen. [U5] Das Römische Reich wird christlich, S. 136–139 Christus, Christen, Christentum Kaiserkult Staatsreligion Das Römische Reich verändert sich, S. 140–143 Was blieb vom Römischen Reich – und von den Römern?, S. 144–145 Wiederholen und Anwenden, S. 146–147 Vertiefen und Vernetzen: Wie organisierten antike Kulturen ihr Zusammenleben?, S. 148–149 Vertiefen und Vernetzen: © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 12 Woher nahm man in der Antike das Recht über andere zu herrschen?, S. 150–151 Vertiefen und Vernetzen: Wie hingen wirtschaftlicher Aufschwung und naturräumliche Gegebenheiten in der Antike zusammen?, S. 152–153 Vertiefen und Vernetzen: Wie halfen religiöse Vorstellungen im täglichen Leben?, S. 154–155 Die Grundlegung Europas im Mittelalter – Orientierung, Herrschaft 6 Herrschaft im mittelalterlichen Europa, S. 156–179 Basis Entwicklung von vielfältigen neuen Herrschaftsgebieten im Raum des Römischen Reiches von der Endphase des Weströmischen Reiches bis zur Zeit der Entdeckungen Bestand und Fortentwicklung der Reichsidee Was prägte die Zeit des Mittelalters?, S. 158–159 Basis Entstehung mittelalterlicher Herrschaftsgebiete in Europa in der Tradition des Römischen Reiches, z. B. Merowinger, Karolinger Erweiterung Territoriale Entwicklungen in mittelalterlichen Karten Fachkompetenz: Sie analysieren und erläutern statische und dynamische Elemente in der Epoche des Mittelalters. Sie setzen die im Mittelalter sich entwickelnden Reiche in Beziehung zum Territorium heutiger Staaten. Methodenkompetenz: Sie analysieren und strukturieren Informationen und erhalten so einen Überblick über religiöse und politische Entwicklungen im Mittelalter. [M4] Sie wenden die Grundelemente spielerischer und szenischer Ein neuer Kaiser wird gekrönt, S. 160–163 Königsheil Gottesgnadentum König Kaiser © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 13 Erweiterung Unterschiedliche Legitimationen mittelalterlicher Herrschaft an konkreten Beispielen, z. B. Karl der Große – Otto I. – Maximilian von Habsburg Basis Weltliche und geistliche Herrschaften zwischen Kooperation und Konkurrenz (Reichskirchensystem, Investiturstreit) Inszenierungen, z.B. Rollenspiel, Imitationsspiel, szenische Verdichtung, Standbilder, im Zusammenhang mit unterschiedlichen Organisationsformen der Herrschaft an. [M8] Kommunikationskompetenz: Sie beschreiben anhand von Karten und Kartenfolgen Veränderungen und sie erklären Entwicklungen. [K3] Urteilskompetenz: Sie stellen die unterschiedlichen Organisationsformen von Herrschaft gegenüber und bilden sich dazu eine Meinung. [U5] Vertiefung Besonderheiten von mittelalterlichen Herrschaftsdynastien (z.B. Karolinger, Salier, Staufer) Wie lebt und regiert der König?, S. 164–167 Pfalz Mittelalterliche Buchmalerei Perspektive Blickwinkel Methodentraining: Bilder untersuchen, S. 168–169 Ein Reich der Deutschen entsteht, S. 170–171 Heiliges Römisches Reich Kampf um die Macht – Kaiser und Papst, S. 172–174 Laie Bann Kampf um die Macht – König und Fürsten, S. 175–177 Residenz Reichsacht Wiederholen und Anwenden, S. 178–179 Die Grundlegung Europas im Mittelalter – Gesellschaft, Wirtschaft 7 Lebensformen in der mittelalterlichen Ständeordnung, S. 180–201 Basis Die Ständeordnung und ihre religiöse Begründung Organisationsformen von Herrschaft auf feudalistischer Grundlage (Grundherrschaft und Lehnsherrschaft) Ungleiche Lebensbedingungen unterschiedlicher Herr oder Knecht?, S. 182–185 Fachkompetenz: Sie benennen statische und dynamische Elemente der mittelalterlichen Gesellschaftsordnungen und setzen sie in Bezug zu ihrer religiösen Grundlage. Methodenkompetenz: Klerus Adel Ständeordnung Freie Leibeigenschaft/Leibeigene © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 14 Gesellschaftsgruppen Lebensräume unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen (Land) Basis Bedeutung der Landwirtschaft für die Menschen im Mittelalter Abhängigkeit von ökologischen Rahmenbedingungen (z.B. Klimaveränderungen, Wald, Missernten) Vertiefung Verbesserungen in der Landwirtschaft (z.B. Dreifelderwirtschaft, Werkzeuge) Sie visualisieren in geeigneter Form gesellschaftliche Strukturen. [M7] Kommunikationskompetenz: Sie versprachlichen Schaubilder der gesellschaftlichen Strukturen. [K3] Urteilskompetenz: Sie beurteilen die Lebensbedingungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. [U2] Fachkompetenz: Sie analysieren die Veränderungen der agrarisch geprägten Gesellschaft des Mittelalters und setzen diese in Bezug zu ihren aktuellen Lebensbedingungen. Methodenkompetenz: Sie beschreiben und deuten die Entwicklungen im Bereich der Landwirtschaft. [M6] Alltag im mittelalterlichen Dorf, S. 186–187 Das Leben auf dem Land ändert sich, S. 188–189 Methodentraining: Bauwerke untersuchen, S. 190–191 Erweiterung Klöster als Orte der Kultur und Bildung Im Dienste Gottes und der Menschen – das Kloster, S. 192–195 Basis Lebensräume unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen (Land) Ritter und Burgen, S. 196–199 Minne, Minnedienst Wiederholen und Anwenden, S. 200–201 Die Grundlegung Europas im Mittelalter – Gesellschaft, Wirtschaft 8 Städte verändern das Leben, S. 202–221 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 15 Basis Lebensräume unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen Ungleiche Lebensbedingungen unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen Erweiterung Städte als Orte gesellschaftlicher Dynamik Vertiefung Kleider und Kleiderordnungen als Ausdruck sozialer Gliederung Fachkompetenz: Sie benennen statische und dynamische Elemente der mittelalterlichen Gesellschaftsordnungen und setzen sie in Bezug zu ihrer religiösen Grundlage. Methodenkompetenz: Sie visualisieren in geeigneter Form gesellschaftliche Strukturen. [M7] Kommunikationskompetenz: Sie versprachlichen Schaubilder der gesellschaftlichen Strukturen. [K3] Urteilskompetenz: Sie beurteilen die Lebensbedingungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. [U2] „Burger und Baur scheydet nichts dann die Maur?“, S. 204–207 Macht Stadtluft frei und gleich?, S. 210–211 Bürger/Bürgerrecht Patrizier Basis Städte und wirtschaftliche Organisationsformen (Zünfte, Hanse) als Motor für Produktion, Handel und Konsum Erweiterung Handel als Wegbereiter politischer und kultureller Kontakte Kommunikationskompetenz: Sie erklären korrekt Begriffe aus dem Bereich Organisationsformen wirtschaftlicher Zusammenarbeit. [K1] „Handwerk hat goldenen Boden“, S. 212–213 Zunftzwang Kein Handelsmann gedeiht zu Hause, S. 214–217 Hospital Vertiefung Mittelalterliche Geschlechter- und Rollenvorstellungen Stadt Markt Geschichte erinnert und gedeutet: Mittelaltermärkte, S. 208–209 Frauen in der Stadt, S. 218–219 Wiederholen und Anwenden, S. 220–221 Die Grundlegung Europas im Mittelalter – Gesellschaft, Weltdeutungen 9 Kulturen und Religionen treffen aufeinander, S. 222–257 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 16 Basis Die Bedeutung von Christentum, Judentum und Islam im Mittelalter Vertiefung Rivalisierende Weltbilder im Vergleich (islamisches, christlichabendländisches und jüdisches Weltbild) Fachkompetenz: Sie benennen statische und dynamische Elemente der mittelalterlichen Gesellschaftsordnungen und setzen sie in Bezug zu ihrer religiösen Grundlage. Kommunikationskompetenz: Sie nehmen die Perspektiven unterschiedlicher Religionen in Bezug auf das alltägliche Leben wahr und reflektieren sie. [K7] Urteilskompetenz: Sie beurteilen die Lebensbedingungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. [U2] Ein Gott – drei Religionen, S. 224–230 Judentum Diaspora Pogrom Islam Buchreligionen Basis Beeinflussung des alltäglichen Lebens durch verschiedene Religionen (Christentum – Judentum – Islam) Verhältnis der verschiedenen Religionen zueinander – Koexistenz und Konfrontation Erweiterung Gotteshäuser als Spiegel der Religiosität mittelalterlicher Gesellschaften Vertiefung Spuren mittelalterlicher Religiosität Fachkompetenz: Sie untersuchen die Bedeutung religiöser Werte im täglichen Leben der Menschen im Mittelalter. Die Kirche prägt das städtische Leben, S. 228–229 Romanik Gotik Reliquien Urteilskompetenz: Sie unterscheiden bei der Konfrontation der Religionen zwischen Sach- und Werturteilen und begründen ihren eigenen Standpunkt. [U1/2] Willkommen, geduldet und verfolgt – die Juden, S. 230–233 Synagoge Juden im heutigen Rheinland-Pfalz, S. 234–235 Rabbiner, Takkanot, Mikwe Ein islamisches Weltreich entsteht, Muslim, Kalif, Khan, Sultan Basis Verhältnis der verschiedenen © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 17 Religionen zueinander – Koexistenz und Konfrontation S. 236–241 Ob Gott es wirklich wollte? – der erste Kreuzzug, S. 242–245 Kreuzzug Methodentraining: Textquellen auswerten: eine Rede, S. 242–243 Verständnis füreinander war die Ausnahme, S. 246–247 Wiederholen und Anwenden, S. 248–249 Vertiefen und Vernetzen: Welche Lebensperspektiven hatten Menschen auf dem Land und in der Stadt?, S. 250–251 Vertiefen und Vernetzen: Wie wurde Herrschaft im Mittelalter begründet und abgesichert?, S. 252–253 Vertiefen und Vernetzen: Wie sorgten die Menschen im Mittelalter für ihr Überleben?, S. 254–256 Vertiefen und Vernetzen: Können verschiedene Religionen und Kulturen friedlich zusammenleben?, S. 256–257 Frühe Neuzeit als Zeit des beschleunigten Wandels – Orientierung, Gesellschaft, Wirtschaft 10 Zeit des Aufbruchs, S. 258–289 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 18 Basis Durchbrechen des Bildungsmonopols und Vermehrung von Wissen als Motor gesellschaftlicher Veränderung Erweiterung Neues Denken, z.B. in Politik, Kunst, Wissenschaft, Geographie Traditionelle gesellschaftliche Ordnung und Neues Denken Fachkompetenz: Sie beschreiben den Wandel vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. Der Mensch im Mittelpunkt, S. 260–263 Universität Humanismus Renaissance Basis Die Durchsetzung des heliozentrischen Weltbildes Das Verhältnis zwischen religiösen und naturwissenschaftlichen Weltdeutungen, z.B. Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei Fachkompetenz: Sie analysieren die historischen Ursachen für gesellschaftliche Veränderungen. Methodenkompetenz: Sie recherchieren in historischen Karten und stellen Veränderungen des Weltbildes fest. [M2] Urteilskompetenz: Sie bewerten die Unterschiede zwischen religiös und naturwissenschaftlich begründeten Weltbildern. [U4] „Und sie bewegt sich doch“ – Ein neues Bild von der Welt, S. 264–266 Ketzer Inquisitionstribunal Geozentrisches Weltbild Heliozentrisches Weltbild Erweiterung Erhöhung der Geldmenge und Verbreitung von Bankhäusern Zunehmende Bedeutung internationaler Handelshäuser, z.B. die Fugger Basis Erfindungen und deren Auswirkungen, z.B. Buchdruck mit beweglichen Lettern Vertiefung Kunst und Wissenschaft als Ausdruck von wachsendem bürgerlichem Selbstbewusstsein Regiert Geld die Welt?, S. 267–269 Kapital Wechsel Monopol Erweiterung „Die Folter macht die Eine „schöne Kunst“ – der Buchdruck, S. 270–271 Hexenbulle © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 19 Hexen“, S. 272–273 Gesellschaftliche Auswirkungen von religiösen bzw. politischen Auseinandersetzungen auf lokaler Ebene Basis Entwicklung des Bürgertums in den Städten Fachkompetenz: Sie beschreiben den Wandel vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. Geschichte erinnert und gedeutet: Aufbruch in eine neue Zeit?, S. 274–275 Basis Politische und territoriale Entwicklungen von ca. 1500 bis 1780 Motive und Ziele der Erkundungsfahrten Erfindungen und deren Auswirkungen, z.B. Navigationshilfen Ausdehnung von Herrschaften auf überseeische Gebiete Erschließung neuer Handelsräume und Märkte z.B. Kolonien, Sklaverei Erweiterung Mit Bibel und Schwert: Eroberung und Christianisierung in den außereuropäischen Gebieten Vertiefung Neue Handelswaren schaffen neue Märkte, z.B. Zucker, Baumwolle, Tabak Methodenkompetenz: Sie recherchieren in historischen Karten und stellen Veränderungen des Weltbildes fest. [M2] Kommunikationskompetenz: Sie versprachlichen Kernaussagen von Karten zur Frühen Neuzeit. [K3] Kolumbus entdeckt eine neue Welt, S. 276–279 Hexenhammer Navigation Methodentraining: Historische Karten analysieren, S. 280–281 Die Spanier erobern und zerstören alte Reiche, S. 282–285 Konquistador Die Welt wird europäisch, S. 286–287 Kolonie Dreieckshandel Wiederholen und Anwenden, S. 288–289 Frühe Neuzeit als Zeit des beschleunigten Wandels – Weltdeutungen 11 Reformation, Bauernaufstände und Glaubenskriege, S. 290–309 Basis Zerbrechen der religiösen Einheit Kirche in der Krise, S. 292–293 Fachkompetenz: Sie ordnen die religiösen Konflikte Reliquie Reformation © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 20 des Christentums Vertiefung Konfessionelle Prägung des alltäglichen Lebens Kirchliche Feste prägen den Alltag, z.B. Weihnachten, Heilige Drei Könige, Mariä Lichtmess, Ostern, Pfingsten, Mariä Himmelfahrt und die Koexistenz unterschiedlicher abendländischer Weltdeutungen in einen historischen Kontext ein. Methodenkompetenz: Sie erkennen und analysieren Gründe für das Zerbrechen der religiösen Einheit. [M4] Kommunikationskompetenz: Sie nehmen die verschiedenen Sichtweisen der unterschiedlichen Weltdeutungen wahr und diskutieren sie. [K8] Urteilskompetenz: Sie gelangen zu Sachurteilen über Ursachen, Verlauf und Folgen der weltlich-religiösen Konflikte.[U2] Sie können die Entstehung von Konflikten nachvollziehen. [U5] Basis Religionskriege als Instrument zur Durchsetzung religiöser, politischer und wirtschaftlicher Interessen, z.B. Dreißigjähriger Krieg Methodentraining: Flugschriften analysieren, S. 294–295 Vertiefung Pilgerreisen und Wallfahrten als Zeichen von Religiosität Bauern fordern „Freiheit“ und „Gerechtigkeit“, S. 296– 299 Die Reformation verändert Deutschland, S. 300–303 Reichsacht Reformation Landeskirchen Territorium Glaubensspaltung Glaubenskriege Der Dreißigjährige Krieg – religiöse Konflikte und Kampf um die Macht, S. 304– 307 Wiederholen und Anwenden, S. 308–309 Frühe Neuzeit als Zeit des beschleunigten Wandels – Herrschaft, Wirtschaft 12 Der Absolutismus in Europa, S. 310–343 Basis Aufbau einer Staatsverwaltung z.B. Frankreich unter Ludwig XIV. Macht und Pracht oder: Der Staat – das bin ich?, S. 312–315 Fachkompetenz: Sie erforschen die handelnden Personengruppen, deren Ziele und Privilegien Parlament © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 21 Erweiterung Legitimation und Kritik der absolutistischen Herrschaft Vertiefung Residenzen als Ausdruck eines neuen Herrschaftsverständnisses Basis Aufbau eines Wirtschaftssystems (Merkantilismus) zur Finanzierung der Staatsausgaben, z.B. Hofhaltung, Militär, Verwaltung Entwicklung des Bürgertums in den Städten Basis Geistige Strömungen im 18./19. Jahrhundert (Aufklärung, Nationalismus, Liberalismus, Sozialismus) Die Aufklärung als europäische Bewegung zur Stärkung des Individuums und als Herrschaftskritik ihre Handlungsstrategien in Bezug auf Umgang mit Herrschaft. Methodenkompetenz: Sie vergleichen die Veränderungen von Herrschaftsräumen und formen. [M6] Kommunikationskompetenz: Sie verbalisieren Karten, um die territoriale Entwicklung und Ausdehnung von Herrschaft nachzuvollziehen. [K3] Fachkompetenz: Sie benennen die Bereiche, in denen die Verflechtung von wirtschaftlicher und territorialer Entwicklung deutlich wird. Methodenkompetenz: Sie analysieren Diagramme und Statistiken zur wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Territorien. [M4] Kommunikationskompetenz: Sie verbalisieren Schaubilder und Statistiken und entwickeln ein Grundverständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge. [K3] Urteilskompetenz: Sie begründen Werturteile über die Bedingungen wirtschaftlichen Wachstums. [U2] Staat Absolutismus Frankreich im Absolutismus – ein moderner Staat?, S. 316–319 Verwaltung Hergebrachte gesellschaftliche Ordnung Methodentraining: Herrscherbilder auswerten, S. 320–321 Die Entdeckung der Wirtschaftspolitik, S. 322–325 Merkantilismus, merkantilistisch Manufaktur Bürger, Bürgertum Das Zeitalter der Aufklärung, S. 326–329 empirische Vorgehensweise rational Souveränität, Souverän Untertan © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 22 Erweiterung Entwicklung neuer europäischer Großmächte, z.B. Preußen Die Folgen des aufgeklärten Absolutismus Friedrich II. – ein aufgeklärter Herrscher?, S. 330– 333 Wiederholen und Anwenden, S. 334–335 Vertiefen und Vernetzen: Verändert Bildung die Gesellschaft?, S. 336–337 Vertiefen und Vernetzen: Was bedeutet der Ausbau der Landesherrschaften?, S. 338–339 Vertiefen und Vernetzen: Wie verändert sich die Wirtschaft in einer Zeit, in der die Welt „wächst“?, S. 340–341 Vertiefen und Vernetzen: Religion: aufrichtiger Glaube oder Instrument politischer Interessen?, S. 342–343 Von den bürgerlichen Revolutionen zu den Nationalstaaten – Weltdeutungen 13 Die Französische Revolution – Aufbruch in die Moderne?, S. 344–379 Basis Politische und territoriale Veränderungen in Europa bis 1871 Geistige Strömungen im 18./19. Jahrhundert (Aufklärung, Nationalismus, Liberalismus, Sozialismus) Frankreich in der Krise, S. 346–350 Bankrott Vertiefung Freiheit als zentrale Forderung der Französischen Revolution „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!“ – Das alte Regime wird Revolution Menschen- und Bürgerrechte Verfassung © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 23 gestürzt, S. 351–355 konstitutionelle Monarchie Methodentraining: Ein Verfassungsschaubild auswerten, S. 356–357 Basis Kirchlicher Machtrückgang im Zuge der Französischen Revolution und Auswirkungen der Säkularisierung Revolution im Alltag: Etwas Neues schaffen, S. 358–359 Säkularisation, säkularisiert Die Mainzer Republik – die erste deutsche Demokratie, S. 360– 363 Die Schreckensherrschaft, S. 364–367 Napoleon beendet die Revolution, S. 368–370 Vertiefung Vergleich Territorialstaaten innerhalb Europas (z.B.: Frankreich – Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) Deutschland unter Napoleon – Besatzung oder Befreiung?, S. 371–373 Wird Europa französisch?, S. 374– 377 Wiederholen und Anwenden, S. 378–379 Von den bürgerlichen Revolutionen zu den Nationalstaaten – Orientierung, Gesellschaft, Herrschaft, Weltdeutungen 14 Deutsche streben nach Einheit und Freiheit, S. 380–415 Basis Politische und territoriale Veränderungen in Europa bis 1871 Erweiterung Weitere Nationalstaatsbildungen im 18./19. Jahrhundert, z.B. USA, Italien Der Wiener Kongress – eine stabile Neuordnung Europas?, S. 382–384 Restauration und Legitimationsprinzip Deutscher Bund © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 24 Basis Geistige Strömungen im 18./19. Jahrhundert (Aufklärung, Nationalismus, Liberalismus, Sozialismus) Die Menschen- und Gesellschaftsbilder moderner Ideologien, z.B. Marxismus, Liberalismus Fachkompetenz: Sie verstehen ausgewählte Denkrichtungen in Grundzügen und geben diese angemessen wieder. Methodenkompetenz: Sie charakterisieren und vergleichen die Menschen- und Gesellschaftsbilder moderner Ideologien. [M6] Kommunikationskompetenz: Sie vergleichen die geistigen Strömungen untereinander und reflektieren diese bezüglich ihrer Bedeutung für die Menschen. [K7] Urteilskompetenz: Sie können auf der Basis beispielhafter schriftlicher Quellen unterschiedliche ideologische Positionen zuordnen. [U1] Der Liberalismus – eine neue Denkrichtung breitet sich aus, S. 385–386 Toleranz Konservatismus Basis Das Bürgertum als wirtschaftliche und politische Kraft Vertiefung Vereine oder Burschenschaften als unterschiedliche Formen von Artikulation politischen Willens Fachkompetenz: Sie beschreiben die Ideen, Ereignisse und Entwicklungen im 18. und 19. Jahrhundert, die zur Gründung von Nationalstaaten führen. Fachkompetenz: Sie analysieren Entstehung und Wandel neuer und alter gesellschaftlicher Gruppierungen im 19. Jahrhundert. Methodenkompetenz: Sie deuten die gesellschaftlichen Entwicklungen anhand von Statistiken und Grafiken. [M6] Kommunikationskompetenz: Sie präsentieren die gesellschaftlichen Entwicklungen anhand von Statistiken und Grafiken. [K3] Bürger fordern Einheit und Freiheit, S. 387–391 Nation und Nationalstaat nationale Frage Biedermeier © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 25 Methodenkompetenz: Sie entwickeln am Beispiel von Karikaturen sach- und problemorientierte Fragestellungen bezogen auf die Thematik „Deutsche Frage“. [M1] Methodentraining: Karikaturen auswerten, S. 392–393 Revolution in Deutschland!, S. 394– 397 Das erste deutsche Parlament, S. 398–401 Das Ende der Revolution, S. 402–405 Geschichte erinnert und gedeutet: Das Hambacher Fest, S. 406–407 Österreich oder Preußen – wer bestimmt über Deutschland?, S. 408–410 Basis Entwicklung vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zum Deutschen Reich als Nationalstaat Das Deutsche Kaiserreich wird 1871 gegründet, S. 411–413 Wiederholen und Anwenden, S. 414–415 Von den bürgerlichen Revolutionen zu den Nationalstaaten – Wirtschaft 15 Industrialisierung und soziale Frage, S. 416–457 Basis Das Bürgertum als wirtschaftliche und politische Kraft Erfindungen und technischer England, das „Mutterland der Industrie“, S. 418–521 Fachkompetenz: Sie untersuchen das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis von wirtschaftlicher und Fabrik Mechanisierung Industrialisierung Freie Marktwirtschaft © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 26 Fortschritt als Motor für eine wirtschaftliche Entwicklung Revolutionierung der Arbeitswelt durch die Entwicklung einer industriellen Produktionsweise (Handarbeit – Mechanisierung; Manufaktur – Fabrik; zunehmende Bedeutung der Arbeitsteilung) Erweiterung Erschließung neuer Absatzmärkte und Rohstoffe durch Ausgreifen auf überseeische Gebiete Entstehung der Industriearbeiterschaft Basis Unterschiedliche Lebensformen auf dem Land und in den Städten Erweiterung Unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung auf dem Land und in der Stadt Basis Die Entstehung der Sozialen Frage und Ansätze zu deren Lösung gesellschaftlicher Entwicklung. Sie analysieren Entstehung und Wandel neuer und alter gesellschaftlicher Gruppierungen im 19. Jahrhundert. Methodenkompetenz: Sie vergleichen Erfindungen hinsichtlich ihrer Bedeutung für den technischen Fortschritt. [M6] Sie deuten die gesellschaftlichen Entwicklungen anhand von Statistiken und Grafiken. [M6] Sie vergleichen die Entwicklung unterschiedlicher Lebensformen auf dem Land und in den Städten anhand visueller Medien. [M6] Kommunikationskompetenz: Sie verwenden die Grundbegriffe angemessen. [K1] Sie präsentieren die gesellschaftlichen Entwicklungen anhand von Statistiken und Grafiken. [K3] Urteilskompetenz: Sie beurteilen die Folgen wirtschaftlicher Entwicklungen für das menschliche Zusammenleben. [U2] Sie demonstrieren die Subjektivität von Wahrnehmungen in standortgebundenen Äußerungen zur sozialen Frage. [U4] Sie gelangen zu begründeten Sachurteilen über die unterschiedlichen Lebensformen auf dem Land und in den Städten. [U2] Methodentraining: Eine Statistik interpretieren, S. 422–423 Industrialisierung in Deutschland, S. 424–429 Deutscher Zollverein Verkokung Modernisierung der Landwirtschaft, S. 430–431 Drillmaschine Arbeits- und Lebensverhältnisse ändern sich, S. 432– 435 Urbanisierung Wie soll die soziale Frage gelöst werden?, S. 436–441 Kapitalisten Proletarier, Proletariat Bourgeoise Ideologie Marxismus Gewerkschaften Arbeiterbewegung © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 27 Längsschnitt: Umwelt Gestaltung der Umwelt durch den Menschen Von der natürlichen zur künstlich gestalteten Umwelt Einfluss des natürlichen Umfelds auf die menschliche Gesellschaft Längsschnitt: Wald und Mensch in der Geschichte, S. 442–447 Wiederholen und Anwenden, S. 448–449 Vertiefen und Vernetzen: Neue Nationen – Neue Gesellschaftsstrukturen?, S. 450–451 Vertiefen und Vernetzen: Müssen Revolutionen sein?, S. 452–453 Vertiefen und Vernetzen: Bringen Erfindungen Fortschritt?, S. 454–455 Vertiefen und Vernetzen: Heraus aus der Unmündigkeit – aber wohin?, S. 456–457 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dirk Haupt 28