Vortrag über Demenz von Rupert Aschauer

Werbung

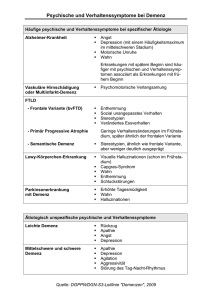

„Ich habe mich verloren“ Seelsorge mit Menschen mit „Demenz“ Vortrag bei der Diakonentagung im BH Schloss Puchberg 18.10.2014 Ich habe hier vorne symbolisch den brennenden Dornbusch aufgestellt und ich zünde rote Kerzen für die Verstorbenen und weiße für die Lebenden an, denn „Demente“ leben die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten; wie eine 102 Jährige im AH Mauthausen eines Morgens zur Schwester sagt: „Sie brauchen mir kein Frühstück mehr bringen, ich bin nämlich schon tot“! Am brennenden Dornbusch offenbart sich JAHWE als Gott der Väter, der auch die Not dieser Generation kennt; er offenbart sich somit als Gott der Lebenden und der Toten und er beauftragt Mose in seinem Namen befreiend zu wirken. Mein Name ist Rupert Aschauer, „Mädchenname“ Katzlinger. Geboren und aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf an der Aist, Gemeinde Mauthausen. Hier erlebte ich die ungezwungenen Begegnungen aller Generationen; besonders die alten Menschen faszinierten mich: der „Dangl Feda“, die „Fragner Moam“ und unser „Hoser Opa“. Er war dement! So wollte er, mitten im Winter, Getreide mähen gehen. Die Nachbarn haben ihn aufmerksam gemacht, dass heute nicht der richtige Zeitpunkt zum Mähen ist und haben ihn nach Hause gebracht. Ein ganzes Dorf hat meine Eltern in der „Demenzbegleitung“ unterstützt. Vorbemerkungen: Ich darf Sie und Euch zu einem heißen Thema einladen, denn für einige von uns wird die „Demenz“, statistisch gesehen, Zukunft sein! Die Wortbedeutung von Demenz = ohne Geist verstellt ganz wesentlich den Zugang zu Menschen, die verwirrt und vergesslich sind und somit am Abstellgleis unserer Gesellschaft landen und hier ihr Leben fristen. Sie machen mit ihrer Lebenssituation deutlich, dass der Zugang zum Leben durchaus ein anderer sein kann, als es uns unser genormter Intellekt erlaubt. Sie leben nicht mehr die Fassade, sie leben sich selbst; allerdings im Rücklauf. Sie sind Menschen mit eigener Logik und eigenem Verhalten, aber keinesfalls dumm und schon gar nicht ohne Geist! Verschiedene Zugänge zum Thema „Demenz“ Den weitest verbreiteten Zugang zum Thema „Demenz“, den medizinischen, hat uns mein Vorredner, Herr Dr. Dietmar Böhler, sehr deutlich nahe gebracht. Der Großteil aller Fördergelder fließt in die Forschung und in die Bekämpfung dieser physiologischen Veränderungen des menschlichen Gehirns. Bei dieser Fixierung auf eine Ursache werden aber wesentliche andere Zugänge außer Acht gelassen; so der Zugang über die Biologie, über die Kultur, die Biographie und den sozialen Kontext des Betroffenen. „Demenz“ ist in ihrer Ursache, ihrer Entstehung und in ihrem Verlauf individuell sehr verschieden! In den letzten 15 Jahren ist sie zu einem Massenphänomen geworden, an dem wir uns nicht mehr so leicht vorbeischwindeln können. „Demenz“ ist in unserem Verständnis immer noch eine Wesensveränderung, die nur den Einzelnen betrifft. Die Auswirkungen dieser Überlegung sind durchaus fatal! Denn „Demenz“ wird immer mehr zu einer sozialen Angelegenheit, die die Gesellschaft im Allgemeinen und die Kirche im Besonderen in die Pflicht nimmt und zum Handeln auffordert. Wie kann dieses Handeln aussehen? Spontanreaktionen von Männern sind eher die: „Was können wir da tun?“ Frauen reagieren in der Regel etwas intuitiver, wenn sie fragen: „Wie kann man Menschen mit „Demenz“ verstehen und was brauchen sie?“ Beide Fragen sind für die Praxis relevant, aber in der richtigen Reihenfolge. Sichtweisen der „Demenz“: Bei der „Demenz“ haben wir es – so Reimer Gronemeyer – nicht primär mit einem medizinischen Problem zu tun. Denn das Vergessen ist keine Krankheit, sondern hat seiner Ansicht nach mehrere Ursachen. (in: “Ist Altern eine Krankheit? Wie wir die gesellschaftlichen Herausforderungen der Demenz bewältigen“, Rüdiger Damann, Reimer Gronemeyer S. 60 – 86) - Der biologische Faktor: Das Gehirn ist ein unendlich komplexer, lebendiger und sich im Austausch mit der Umwelt stets neu strukturierender Organismus. Dieser Organismus befähigt uns mit anderen eine gemeinsame Wirklichkeit zu „konstruieren“. D. h. die Außenwelt durch innere Symbolisierung abzubilden und uns mit anderen kommunikativ über sie zu verständigen. In der Einschränkung oder gar dem Verlust dieser Symbolisierungsfähigkeit liegt der klinische Kern der Alzheimer „Demenz“. Vergangene und gegenwärtige Vorgänge in der Welt können nicht mehr angemessen bearbeitet werden. - Der kulturelle Faktor: Jedes Zeitalter – so der Kulturhistoriker Egon Fridell – bildet seine typischen Krankheiten aus. Sie sind ebenso Erzeugnisse wie seine Kunst, seine Politik, seine Wirtschaft usw. So wären also Krebs, Aids und Alzheimer die pathologischen „Erfindungen“ unserer Kultur in dieser Zeit; durchaus beunruhigend! In der modernen Welt mit ihrer Beschleunigung, ständigen Veränderung und Verlust von Heimat werden die Kompetenzen und Kenntnisse der Alten zwangsläufig unbrauchbar; dadurch beginnt sich eine allgemeine Erinnerungs- und Geschichtslosigkeit auszubreiten. Mit jeder Datenmenge potenziert sich eine neue Leere. Die Informationsgesellschaft entzieht dem Erinnern den Boden. Das sich unaufhörlich anhäufende Neue, verschüttet alles Alte. Das Alte wird musealisiert. - „Die größte Kraft im Leben des postmodernen Menschen ist die Ablenkung“ (Alex Rühle). Die ständigen Ablenkungen (Mails, Internet - Spiele, Telefon, Google, scannen, kopieren überfliegen von vielerlei Information) führen zu einem chronischen Aufmerksamkeitsdefizit. Die Aufmerksamkeitsspanne des modernen, surfenden Menschen wird immer kürzer. Dies ist inzwischen durch viele medizinischpsychologische Studien bestätigt worden. Es gilt als Syndrom mit dem Terminus „Digitale Demenz“. Immer Jüngere sind davon betroffen“ - Der soziale Faktor: Ende der 1980 iger Jahre wurde in einem Nonnenkloster (Kath. Schwestern von Notre Dame) im Bundesstaat Kentucky/USA eine jahrelange Studie bezüglich „Demenz“ durchgeführt. Schwestern erklärten sich bereit, sich immer wieder kognitiven Tests zu unterziehen. Nach ihrem Tod waren auch einige Schwestern bereit, ihr Gehirn obduzieren zu lassen. Die im 105. Lebensjahr verstorbene Sr. Mathea und die im 85. Lebensjahr verstorbene Sr. Bernadette haben durchwegs ausgezeichnete kognitive Tests hingelegt. Ihre Gehirne waren allerdings hochgradig (Stufe 5 und 6) zerstört. Und sie waren nicht die Ausnahmen! Warum, so die Forscher, war von der „Demenz“ bei den betroffenen Schwestern nichts zu merken? Die Individualisierung in unserer Gesellschaft führt nicht nur im Alter zur Vereinzelung, zum unverbindlichen Nebeneinander von Menschen. Dies sind eindeutig autistische Züge in unserer Gesellschaft. Bei alten Menschen führt diese Entwicklung zur Vereinsamung. Ein Vereinsamter, ein Vereinzelter oder Depressiver wird sich nur mehr eingeschränkt mit der Umwelt austauschen. Dadurch wird eine sich beschleunigende Abwärtsbewegung immer stärker und wirkt sich schließlich auch auf die Gehirnaktivität aus (Synapsenverlust). Der soziale Blick auf die „Demenz“ würde unsere Gesellschaft nötigen, andere Antworten auf die „Demenz“ zu finden. Aber nicht nur die Demenz ist ein großes Problem, sondern auch die Zahl der Suizide ist in keiner Gruppe so groß wie bei den Alten. Einsamkeit, Krankheit und das Empfinden, überflüssig zu sein, sind einige dieser Ursachen. Die alten Menschen sind zwar in den letzten Jahrzehnten zu einer gesellschaftlich relevanten Gruppe geworden, allerdings ohne positiven Auftrag von und ohne klare Rolle in der Gesellschaft. - Der biographische Faktor: Der Einstieg in die Demenz geschieht sehr oft nach einem schweren Belastungsereignis wie: Partnerverlust durch Tod oder Trennung, Funktions- oder Bedeutungsverlust durch Wegfall der Berufstätigkeit oder andere Stresserlebnisse wie z.B. das Bekanntwerden eines lange geheim gehaltenen Makels (Walter Jens verheimlichte seine NSDAP Mitgliedschaft). 6 – 48 Monate später können erste klinische Anzeichen auftreten. Zusammenhang zwischen psychosozialer Aktivität und Hirnleistung: Nach einem traumatischen Erlebnis folgt meist ein sozialer Rückzug, dadurch deutliche Abnahme der neuronalen Aktivität. Dies ist in vielen Fällen der Beginn eines irreversiblen Abbauprozesses (Synapsenverlust und neuronale Schädigung). Die Kriegsgeneration stellt im Hinblick auf Demenz einen biografischen und gesellschaftlichen Sonderfall dar: nämlich die stille Übereinkunft des Vergessens. Auch die Kriegskinder und die in den Jahren nach dem Krieg Geborenen sind von dieser Übereinkunft betroffen. Unsere erinnerungsfeindliche Kultur findet nicht nur in der digitalen, sondern auch in der Altersdemenz ihren zeitgemäßen Ausdruck. Auf die Entwertung ihrer Kenntnisse antworten die Alten mit Vergesslichkeit. Auf die Erfahrung, dass sie von niemandem mehr gebraucht werden, reagieren sie, indem sie den Kontakt mit allen abbrechen und asozial werden. Die Erinnerungslosen, die wir in geschlossenen Anstalten, Pflegeheimen und opferbereiten Familien einigermaßen unsichtbar versorgt glauben und die wir für ein randständiges Phänomen, für etwas Abweichendes halten, könnten so etwas wie die heimliche Avantgarde der Gesellschaft sein – oder bereits ihr Zentrum. Der Mensch mit „Demenz“, so Reimer Gronemeyer, ist das andere Ich des modernen, selbstbestimmten Menschen. Wie begegne ich als Seelsorger „dementen“ Menschen? Notwendig ist eine entsprechende innere Haltung, dass mein Gegenüber mir etwas zu sagen hat. Es muss eine Begegnung auf Augenhöhe sein. - - - - - „Demente“ Menschen sind Erwachsene und so ist ihnen auch zu begegnen. Durch „Warum“ Fragen und durch Fragen nach genauen Lebensdaten soll man sie nicht in Stress bringen. Auch wenn die intellektuellen Fähigkeiten abnehmen, das Herz wird nicht „dement“! Spiegeln: Das Gesagte mit anderen, einfachen Worten dem Gegenüber mitteilen, damit er gut anknüpfen kann. Erscheinungen: Nicht lügen, sondern beschreiben lassen und ernst nehmen. In der Anfangsphase der Demenz sind z.B. folgende Aussagen verletzend: Mit der/mit dem kann man ja ohnehin nichts mehr anfangen oder diese Geschichte hast du schon fünfmal erzählt. Gerade der demente und verwirrte Bewohner braucht Zuwendung und Wertschätzung, Körperkontakt und gemeinsames Lachen tun gut. Den „Dementen“ in seiner eigenen Welt lassen und diese akzeptieren: z.B.: „Das Essen ist ungenießbar“ – Was haben sie sich immer selber gekocht? Oder: Essen war und ist ihnen sehr wichtig. „Heute warte ich schon so lange auf meine Mutter!“ – Ihre Mutter war sicher eine fleißige und vielbeschäftigte Frau, erzählen sie mir von ihrer Mutter. „Stellen sie sich vor, mein schönes Frühlingskleid wurde mir gestohlen.“ - Wie hat es ausgesehen? Wer hat es ihnen geschenkt? Frau T. (weint laut): Ich habe 3 Sparbücher zur Aufbewahrung abgegeben; jetzt sind sie nicht mehr da. Was soll ich tun? Nicht ständig mit meiner Realität konfrontieren. Das Widersprechen lässt kein vernünftiges Gespräch zu Es gilt zu bedenken, dass Trauer“Arbeit“ eine zunehmende Lebenswirklichkeit alter Menschen darstellt: Alte Menschen haben so manches zu betrauern: Sie haben vielleicht einen lieben Menschen oder einen Mitbewohner verloren oder erleben gerade an sich selbst, dass sie langsam das Gedächtnis verlieren, so manche körperliche Einbuße zu erleiden haben oder die Familien- bzw. Lebenssituation unbefriedigend ist. Sie sind dadurch oft unruhig, fordernd, möchten immer und zu jeder Zeit einen Menschen in der Nähe haben. Viele aus dem Bekanntenkreis der Alten sind ja bereits gestorben. Wenn der Glaube ins Spiel kommt: „Werde ich im Himmel meine Katze wieder sehen?“ „Warum hat mich der liebe Gott vergessen, ich wäre bereit zu sterben?“ „Haben Sie auch Angst vor dem Sterben?“ Jetzt, wo ich so viel Zeit habe, kann ich das, was ich früher immer gerne tun wollte, nicht mehr machen. Ich bin dankbar, dass ich so alt werden durfte, aber das Leben ist mir auch zur Last geworden. Heraushören, wo das eigentliche Problem liegt. Wo es geht, den Menschen die Angst nehmen! „Demente“ Menschen sind eine Anfrage an unsere Theologie und eine große Herausforderung an unsere seelsorgliche Praxis Wer ist nun dieser Gott für Menschen mit „Demenz“? Auch für sie ist er der „Ich-bin-da“ (Ex. 3,14); in Verbindung mit den Erfahrungen des NT hieße das: Gott ist für den Menschen und besonders für „Demente“ der in Liebe Da-Seiende. Er ist in der Weise da, wie sich Menschen mit „Demenz“ in ihrer Welt einfühlen und sich in dieser Welt vorfinden. Deshalb verkörpern „demente“ Menschen in besonderer Weise das, was wir unserem Gott auch wesenhaft zuschreiben: vergessen und erinnern – suchen und finden – das Leben neu spüren - „Demente“ Menschen vergessen sich in ihrer momentanen Situation, sie leben (sich) aber weit zurück; bis an die Wurzeln ihres Werdens, sodass auch längst Vergessenes wieder erinnert (emotional) wird, Bedeutung erlangt und sich mit der je eigenen Lebens- Geschichte verknüpft → Von seinem Wesen her ist unser Gott ein Gott, der sich des Menschen zutiefst erinnert, das Trennende vergisst, uns liebend sucht und sich in unserem Menschsein finden lässt, bis zur Vollendung. Dazu ein Beispiel: Frau P. stammt aus Ostpommern. Sie ist evangelisch. In den Kriegswirren 1945 wird sie mit ihren drei kleinen Buben aus ihrer Heimat vertrieben. Drei Tage lang fährt sie mit dem Zug Richtung Westen. Von Deutschland kommend findet sie schließlich in der Nähe von Linz/Donau eine zweite Heimat. Nach einem Krankenhausaufenthalt ist sie – ohne sich von ihrem Haus und ihrem Garten verabschieden zu können – ins Altenheim Mauthausen gekommen. Dies erlebt sie als 2. Vertreibung. Eines Tages kommt eine Raumpflegerin zum Seelsorger (S.), er möge Fr. P. aufsuchen, sie würde ihm gern einige Kirchenlieder vorsingen. Der S. besucht sie und tatsächlich singt sie ihm einige alte evangelische Kirchenlieder aus Ostpommern vor, mit der Bitte, sie im katholischen Gottesdienst singen zu dürfen. Zum Glück kennt der S. eine sehr musikalische Frau (78 Jahre), ebenfalls AH- Bewohnerin, die die gesungenen Töne zu Papier bringt und daraus die entsprechende Melodie zusammenstellt. Die evangelischen Kirchenlieder werden im kath. Gottesdienst gesungen. Sehr zur Freude von Frau P.! Denn hier kann sie wieder anknüpfen an ihr Leben. - „Demente“ Menschen sind auch Suchende nach dem, was verloren ist in ihrem Leben oder noch offen oder wund, → so wie Gott ein Suchender ist für das Heil des Menschen und der ganzen Schöpfung. Ein Beispiel: Frau G. ist 90 Jahre. Sie sucht nach ihrem Kind, das unmittelbar nach einer Frühgeburt, vor 70 Jahren, gestorben ist. Es gibt keinen Ort, wo sie dieses Kind hätte betrauern können. Es wurde, so sagt sie, „entsorgt“. Eine Pflegefachkraft gibt dieser Frau eine Puppe und später einen Kinderwagen. Dieses „Kind“ bekommt auch einen Namen. Sie ist zufrieden und freut sich über ihr „Kind“. - „Demente“ Menschen können in der Berührung ihr Leben neu spüren, so wie der Gott Jesu für uns nur Gott sein kann, wenn er berührbar bleibt für das, was uns „unter die Haut geht“ und „unter den Nägeln brennt“. Ein Beispiel: Frau N. ist seit mehreren Wochen im Pflegeheim. Sie findet meist die Tür zu ihrem Zimmer nicht. Der Seelsorger bringt Frau N. zurück in ihr Zimmer. Sie legt sich ins Bett und sagt nach einer kurzen Weile: „Wissen sie, so viele Menschen greifen mich jeden Tag an; aber keiner ist da, der mich berührt.“ Der Seelsorger legt ihre Hand auf die von Frau P. und streichelt sie etwas. Frau N.: „Tut das gut. Jetzt spür ich mich wieder; jetzt spür ich, dass ich lebe!“ Ein 2. Beispiel: Frau W. möchte zu Weihnachten beichten gehen und fragt mich, ob das möglich ist. Ich sage ihr, dass ich als Laie ihr die Beichte nicht abnehmen kann, aber ich kann den Pfarrer verständigen. Sie sagt: „Nein, du“! Gut, sage ich zu ihr, gehen wir aufs Zimmer. Ich schiebe sie mit dem Rollstuhl in ihr Zimmer und setze mich zu ihr. Da sie nur zwei Worte sagen kann – und ich sie gut kenne – erzähle ich ihr ihr Leben mit allen Höhen und noch mehr Tiefen, die ich eben kenne. Nach dem Erzählen wird es still. Frau W. richtet sich auf und bewegt ihre Stirn in meine Richtung. Ich weiß zwar nicht, was sie damit beabsichtigt, aber ich komme ihr entgegen. Wir berühren einander ca. 10 Sekunden mit der Stirn, dann lässt sie sich wieder zurückfallen in ihre ursprüngliche Haltung. Was tut einem Menschen mit „Demenz“ gut? Was gibt ihm Bedeutung? - Das, was er/sie noch kann, auch zu zeigen: Frau F. ist schwer dement, aber sie schafft es immer noch, Gedichte von 10 Minuten Länge, die sie als Kind gelernt hat, aufzusagen. - Herr W. hat fortgeschrittene Demenz und liegt teilweise in Agonie. Als ihm meine 3 Schwestern sein Lieblingslied „Hoamatland“ vorsingen, richtet er sich auf und singt alle Strophen mit. Im Träumen sind wir der Wirklichkeit unseres Lebens sehr nahe. - Frau D. erzählt mir auf meine Frage, ob sie etwas geträumt hat, folgenden Traum: Ich soll 5 Kühe vom Stall auf die Weide treiben. Sie kommen aus dem Stall heraus und laufen sofort in verschiedene Richtungen davon. Und, haben sie es geschafft?, frage ich. Ja, sagt sie, aber es war harte Arbeit. Am Morgen bin ich mit meiner Matratze alleine im Bett gelegen; alles andere war auf dem Boden verstreut. Dieser Traum spiegelt ihre schwierige Lebenssituation. „Demenz“, das ist Leben im Rückwärtsgang: Ein Beispiel: Das Ehepaar M. feiert die „Eiserne Hochzeit“. Bald darauf gelangt die Frau in ihrer Demenz an den Punkt (Demente erleben wichtige Stationen ihres Lebens rückläufig), wo ihr Mann angeblich Ehebruch begangen hat. Sie gerät emotional völlig außer Kontrolle und wünscht ihrem Mann alles, nur nichts Gutes. Sie will nicht mehr bei ihm bleiben und droht mit Selbstmord. Wahrscheinlich war die Devise damals in der Akutsituation: „Schwamm drüber“ und durch. Die Situation der Angehörigen - Angehörige leiden sehr unter der Demenz ihrer Mutter, ihres Vaters, Oma, Opa usw. Die eine Frage stellt sich in dieser Situation sehr dringend: Wer ist der Mensch, den wir so, wie er war, geliebt haben und der jetzt, angesichts seines völligen Vergessens und seiner zunehmenden Sprachlosigkeit, ein Schatten seiner selbst ist? Schwierig ist es, wenn man als Angehöriger versprochen hat, Vater, Mutter oder Opa nicht ins Heim zu geben, man aber erkennen muss, dass man es so nicht mehr schafft. (Frau Erika L.) wenn sie noch sehr unternehmungslustig sind wenn sie niemanden mehr kennen. wenn eine Wesensänderung eintritt (engste Vertrauenspersonen werden beschimpft) wenn sich der Tag-Nacht Rhythmus umdreht (Beispiel: Herr Ludwig R.) Für pflegende Angehörige gibt es von Seiten der Caritas einige Angebote. Was können wir tun? - Beratung vermitteln (Ansprechpartner gibt es in allen Sozialabteilungen der Bezirkshaupt – mannschaften, auch die Caritas hat sehr gute Angebote) Im Neuen Dom Gottesdienst für und mit Menschen mit „Demenz“ feiern „Demenz“ Schulung für einen Ort anbieten Handwerkerschulung Validationsschulung des Referates Altenpastoral 2015/2016 Befreiungs-Theologischer Zugang Eine Option für Menschen mit „Demenz“ - Wie lautet nun die theologische Sicht auf die Frage „Wer ist der Mensch im Hinblick auf seine schwindenden Geisteskräfte?“ Wie ist diesem Menschen zu begegnen? Der Mensch ist nach dem Alten Testament Ebenbild Gottes (Gen. 1,27). Und er bleibt es auch in seiner Desorientiertheit und „Demenz“. Das Menschsein in all seinen Facetten - in seiner Gebrochenheit, seiner Endlichkeit und seiner Unvollkommenheit - ist mit dieser Würde bekleidet. Dies bestätigt das Neue Testament und es kommt zum Ausdruck und zur Wirkung in der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Denn er wendet sich nicht dem Starken, dem Schönen und dem Gesunden zu, sondern er kommt ganz wesentlich den Kranken, den Armen und den von der Gesellschaft Ausgegrenzten – eben auch den „Dementen“ – nahe. - Die Option für die „Demenz“ Kranken setzt eine Bekehrung der Seelsorge im Sinne einer Wahrnehmungsveränderung voraus, hin zu den „Demenz“ Kranken als Subjekte, d.h. als leidende und mit eigener Logik handelnde Menschen. Diese Bekehrung wird daran erkennbar, - → dass wir uns durch Erzählungen, Erinnerungen, Ausbildungen, Lektüre usw. bemühen, die Erfahrungen, Sichtweisen und Weisheiten zu verstehen und möglichst weitgehend zu teilen. - → dass wir überzeugt sind und bezeugen, dass uns und der Theologie Entscheidendes fehlt, wenn nicht die Erfahrungen, Fragen, Gedanken, Weisheiten von Menschen mit „Demenz“ vermisst, gesucht, erinnert werden. - → dass wir, um uns zum Einfühlen und zur Annäherung zu befähigen, nach eigenen Erfahrungen fragen, die den Erfahrungen von Demenzkranken nahe kommen. Z.B.: Momente der Verwirrung nach dem Aufstehen(Orientierung von Raum und Zeit ist weg) Peter Pulheim/Christine Schaumberger in: „Wachsen ein Leben lang – Fachzeitschrift Für Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Seniorenpastoral“, Okt. 2009, S. 3-6 Gibt es prophylaktische Maßnahmen für die „Alzheimer Demenz“? Die schlechte Nachricht zu Beginn: Es gibt kein Mittel und keine Maßnahme mit der man der Demenz vom Alzheimer Typ mit Sicherheit vorbeugen könnte! Ein gesunder, sozialer und authentischer Lebensstil können trotzdem einiges bewirken: - Gesunde Ernährung Alltag gut strukturieren und sich beizeiten sozial gut vernetzen, besonders wichtig in schwierigen Lebenssituation mit dem „Schlucken“ aufhören, alte Geheimnisse auflösen, nach Möglichkeit, Versöhnung suchen; K. Wecker beschreibt in der 3.Str. von „liebes leben“ worauf es diesbezüglich in der 2. Lebenshälfte besonders ankommt: liebes leben abgemacht, darfst mir nicht verfliegen, hab noch so viel Mitternacht sprachlos vor mir liegen. Vorbereitung auf die Demenz: Verlässlichen Personen mitteilen, welche Geschichten man einmal hören will, wenn man dement geworden ist. Diese Geschichten auch aufschreiben. Was bleibt… Gelernt habe ich zu akzeptieren, dass vieles langsamer geht, auch Orientierungen schwieriger werden, Reaktionen umständlicher und Pannen häufiger. Vieles muss ich aus der Hand geben oder mir aus der Hand nehmen lassen. Andere treten an meine Stelle. Meine Selbständigkeit verliert sich nach und nach. Das Über-sich-verfügen-Lassen Müssen löst das Verfügen-Können ab. Das Wort „abdanken“ hat immer noch einen schlechten Klang. Sollte es mir nicht gelingen, dankbar abzutreten? Es bleibt doch etwas … aber Ruhm, Anerkennung und Erfolg sind es nicht. Guter Gott: öffne meine Augen für das Bleibende, über das Vergessen, den Abschied und den Tod hinaus. Öffne meine Gedanken für das Bleibende, das mir niemand nehmen kann. Öffne mein Herz für die dankbare Hoffnung und die befreiende Zuversicht. Bleib DU bei mir, auch wenn nichts mehr so bleibt wie es war! Mag. Rupert Aschauer, Fachreferent für Altenpastoral in der Diözese Linz