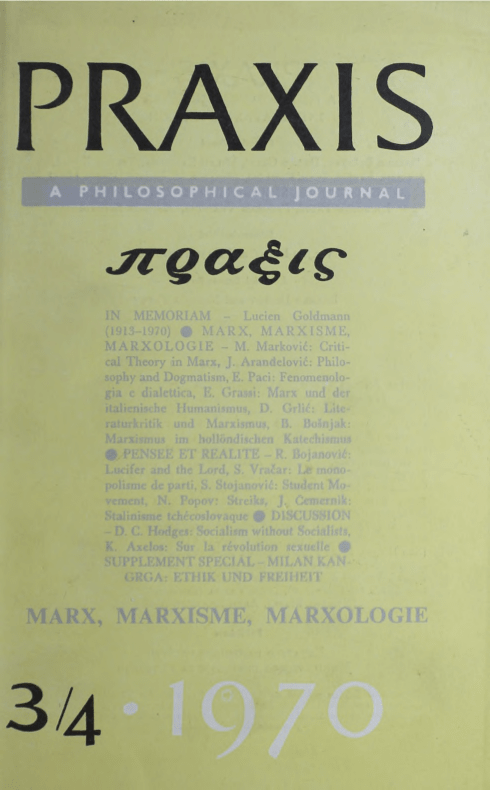

Praxis, international edition, 1970, no. 3-4

Werbung