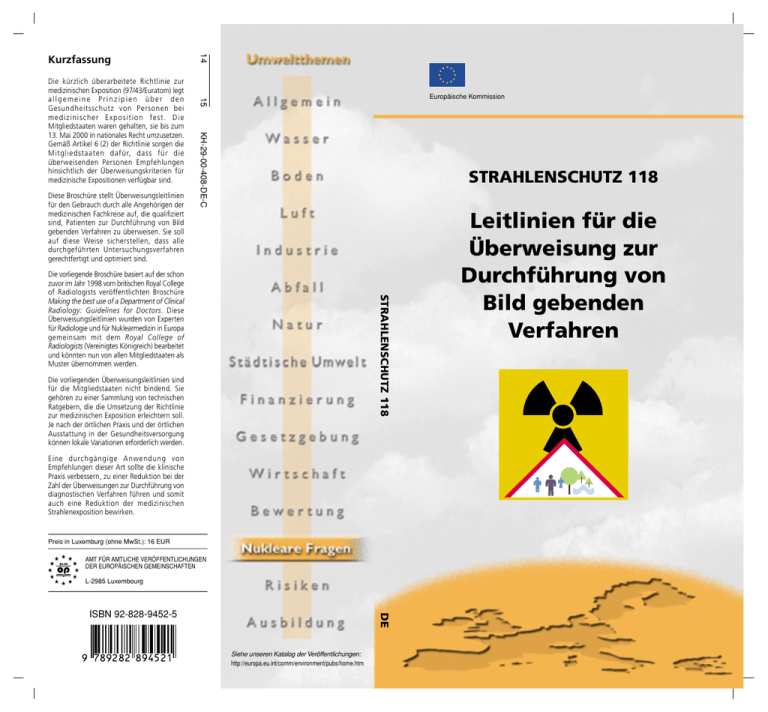

Leitlinien bildgebende Verfahren

Werbung