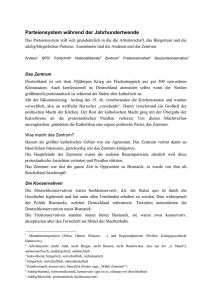

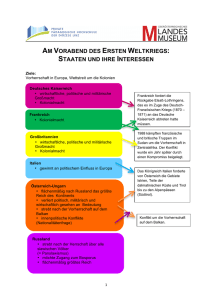

Gerd Fesser - Die Kaiserzeit - Deutschland 1871

Werbung