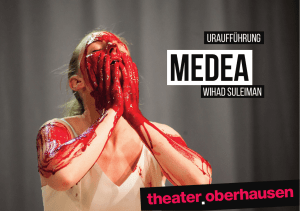

Die Tragödie für die Gerechtigkeit

Werbung

Mythologie und Philosophie: Esoterik und Exoterik der „neuen Mythologie“ Hitoshi TANAKA In diesem Beitrag geht es um die Beziehung der Mythologie zur Philosophie in Friedrich Schlegels Schriften und Vorlesungen von 1797 bis 1805. Schlegel unterscheidet in Geschichte der Poesie der Griechen und Römer (1798) zwei verschiedene Mythologien der Griechen: Die eine, die keine Idee vom „Unendlichen“ kannte und daher der Philosophie fremd blieb, sei in den homerischen wie hesiodischen Epen zu finden, während die andere, die aus der Mystik stammte, die Ahnung des „Unendlichen“ in Dichtungen und Mysterien symbolisch dargestellt habe und die Quelle der griechischen Philosophie geworden sei. Die griechische Mystik hat angeblich in der „orphischen Vorzeit“ ihren Ursprung, obwohl sie Schlegel zufolge in der Entstehungszeit des Republikanismus, also erst nach der Entstehung der epischen Poesie Homers und Hesiods von Priestern erfunden wurde. Die Mystik wird von Schlegel insofern getadelt, als sie ihre wahre Lehre esoterisch nur wenigen „Geweihten“ vorbehalten und der Öffentlichkeit bloß symbolische Andeutungen gegeben habe. In diesem Zusammenhang erscheint bemerkenswert, dass er einerseits in Geschichte der Poesie der Griechen und Römer auf die innige Verwandtschaft der sokratischen Ironie mit der antiken Mystik in der „geheimen“ und „dunklen“ Ausdrucksweise hinweist, obgleich er andererseits in den Lyceums-Fragmenten (1797) die sokratische Ironie so darstellt, dass in ihr gleichzeitig „alles treuherzig offen, und alles tief verstellt“ sei und sie „ein Gefühl von dem unauflöslichen Widerstreit [...] der Unmöglichkeit und Notwendigkeit einer vollständigen Mitteilung“ enthalte und errege.1 In dieser widersprüchlichen Formulierung hebt Schlegel die Eigentümlichkeit der sokratischen Ironie hervor, die trotz ihrer Herkunft aus der Mystik keine Trennung des Esoterischen vom Exoterischen mehr kennt und beim Versuch, das Undarstellbare darzustellen, die Undarstellbarkeit selbst in der Mischung von „Ernst“ und „Scherz“ zum Ausdruck bringt. Schlegel begreift die ironische Sprachpraxis nicht nur als „logische Schönheit“, also eine hervorragende philosophische Methode, sondern als ein 1 Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Hrsg. von Ernst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jaques Anstett u. Hans Eichner. Paderborn u.a. (Schöningh) 1958ff. Bd. 2, S. 160. -1- Gestaltungsprinzip des poetischen Textes, das die Poesie „bis zur Höhe der Philosophie erheben“ kann. Die sokratische Ironie solle also Poesie und Philosophie vereinigen. Diese Tendenz zur Einheit von Esoterik und Exoterik (entsprechend der Einheit von Philosophie und Poesie) kennzeichnet auch das Konzept der „neuen Mythologie“ in der Rede über die Mythologie, die im Gespräch über die Poesie (1800) von einem Gesprächspartner namens Ludoviko gehalten wird. Im Gespräch weist die Bezugnahme nicht nur auf Spinoza und Jacob Böhme, sondern auch auf „die Eleusinischen Mysterien“ und „das orphische Fragment“ darauf hin, dass Schlegel unter der „neuen Mythologie“ ein Unternehmen versteht, in der Moderne aus der Philosophie die Mystik wieder herzustellen, also die Umkehrung jenes Prozesses, in dem aus der antiken Mystik die griechische Philosophie hervorgetreten war. In der „neuen Mythologie“ soll aber, im Gegensatz zur antiken Trennung des Esoterischen und Exoterischen, die philosophische Lehre des Idealismus, die aus der Rückkehr des Geistes in sich selbst herkommt, mit der poetischen Natursymbolik des Realismus, die aus seinem Heraustreten aus sich entsteht und „ein erstes Ursprüngliches und Unnachahmliches“ andeutet, verbunden werden. Im Konzept der „neuen Mythologie“ ist dabei jedoch eine Ambivalenz anzutreffen: Ludoviko bestimmt sie einerseits als Produkt der wechselseitigen Ergänzung der Kreativität der autonomen Künstler und verlangt von seinen Freunden unbeschränkte Entwicklung ihrer „Individualität“ und „Originalität“; er fühlt andererseits „den geistigen Hauch [der neuen Mythologie] wehen“ bloß „in der Mitte der Freunde“, also in einem kleinen intimen Kreis genialer Künstler, nicht in der literarischen Öffentlichkeit. Diese Ambivalenz der „neuen Mythologie“ ergibt sich daraus, dass die Sprachpraxis der Jenaer Frühromantik, die, der Idee der Einheit von Esoterik und Exoterik ebenso wie von Philosophie und Poesie folgend, Formen wie Ironie, Witz und Fragment verwandte, von der Öffentlichkeit abgelehnt wurde, so dass es ihr nicht gelang, ihre Ambition einer breiteren Zugänglichkeit zu verwirklichen. Dieser Konflikt der Romantiker mit der Öffentlichkeit wird im sarkastischen Essay Über die Unverständlichkeit (1800) dokumentiert. Dort verteidigt sich Schlegel emphatisch gegen die Kritik an der „Unverständlichkeit“ der Ironie und erwartet in der Zukunft Leser, „die lesen können“, d.h. die die Unverständlichkeit des Textes anerkennen und, wie es im Lyceums-Fragment Nr. 20 heißt, -2- „immer mehr draus lernen wollen“.2 Dass und wie er aus dieser Feindschaft mit der literarischen Öffentlichkeit zu entkommen versucht, zeigt sich in den Vorlesungen nach der Auflösung der Romantikerkreis (1801) und in seiner folgenden Wende zum Katholizismus. Den Artikel Literatur (1803) in der Zeitschrift Europa schrieb er noch nach der Idee der „neuen Mythologie“: Er unterscheidet hier zwar die „esoterische Poesie“ von der „exoterischen“, aber er beschäftigt sich immer noch mit der Idee der Einheit von Philosophie und Poesie, und das „Esoterische“ bezieht sich nur auf die relativen Verständnisschwierigkeiten eines solchen Sprachexperiments im Vergleich zur Anschaulichkeit des Dramas, also nicht auf das Verbergen der wahren Lehre vor dem Publikum, wie er es früher in der griechischen Mystik kritisierte. Das Begriffspaar „esoterisch / exoterisch“ bekommt dann in den Vorlesungen über die Entwicklung der Philosophie (1804-05) aber eine andere Bedeutung. Hier argumentiert Schlegel, dass der philosophische Idealismus, der „eine Stärke des Geistes und Lebendigkeit der Einbildungskraft“ voraussetze, „die nur selten anzutreffen“ sei,3 vor dem Volk geheim gehalten werden müsse, um „Missverständnisse und Missverhältnisse“ zu vermeiden (in diesem Zusammenhang besteht er auch darauf, Laien vom Zugang zu den Heiligen Schriften auszuschließen). Aus diesem Grund führt er die Unterscheidung der esoterischen und exoterischen Philosophie ein: Unter der exoterischen Philosophie versteht Schlegel die Poesie als „Mythologie“, die mit Sinnbildern „die Anlage zum Idealismus vorbereitet“.4 Er schreibt also nun gegenüber der Philosophie der Poesie eine lediglich zweitrangige Relevanz der Verkleidung und Vorbereitung zu. Eine scharfe Trennung von Esoterik und Exoterik ebenso wie von Philosophie und Poesie wird auch in den Vorlesungen über die Wissenschaft der europäischen Literatur (1803-04) vollzogen: Die philosophische Sprache der Philosophie, die das Unendliche bestimmt bezeichnen soll, müsse immer unvollkommen „im ewigen Streben“ bleiben, während die poetische Sprache, die es nur andeutet, „sehr verständlich“ sein.5 Von diesem Standpunkt aus schätzt Schlegel in der griechischen Philosophie nun nicht sowohl die sokratische Ironie als vielmehr den pythagoreischen Bund hoch ein, weil dieser die Hierarchie der 2 3 4 5 A. a. O. Bd. 2, S. 149 A. a. O. Bd. 13, S. 58. A. a. O. S. 61. A. a. O. Bd. 11, S. 99. -3- christlichen Kirche vorweggenommen und um die Verbreitung seiner Lehre willen auch Symbolik eingesetzt habe. Aus meiner Untersuchung lässt sich der Schluss ziehen, dass Friedrich Schlegels Wende zum Katholizismus als das Unternehmen zu verstehen ist, durch den Verzicht auf die frühromantische Idee der vereinigten Esoterik und Exoterik und durch die Rehabilitierung der kirchlichen Hierarchie (auf den ersten Blick paradoxerweise) die Kluft zwischen ihm und der literarischen Öffentlichkeit zu überwinden. Die Tragödie für die Gerechtigkeit Das goldene Vließ von Franz Grillparzer Yuichi ABE Während über das Theater von Äschylus und Sophokles die Götter und das Schicksal herrschen, geraten bei Euripides die Menschen miteinander in Konflikt und leiden seelisch, so dass sie wegen ihrer ungestümen Leidenschaften in die Katastrophe gestürzt werden. In seiner Medea lässt er es wegen des zu starken Gerechtigkeitsgefühls der Heldin bis zum Äußersten kommen. Sie rächt sich für seinen Verrat an ihrem Gatten Jason durch die Ermordung seiner Braut Kreusa wie auch ihrer eigenen Kinder, und fliegt dann als „deus ex machina“ mit dem Drachenwagen weg. Auf dem Boden der griechischen Antike symbolisiert Medea jetzt die Mutter Erde, die etwas gebiert und wieder tötet. Aber in nachantiker Zeit, wo man nicht mehr an diese Logik gebunden ist, muss man durch menschliche Konflikte zeigen, warum Medea den Kindermord verüben musste. Die Argonauten-Legende beginnt mit dem Abenteuer, dass Jason und seine Leute eine große Seefahrt nach Kolchis machen, um dort das geraubte Vließ nach Griechenland zurückzuholen. Aber außer Grillparzer hat wahrscheinlich kein anderer Dramatiker das Vließ auf der Bühne gezeigt. Jasons Onkel Phryxus bringt es mit dem Orakel „Nimm Sieg und Rache hin!“ von Delphi nach Kolchis. Die Bedeutung des Orakels bleibt ein Rätsel, bis die Katastrophe eingetreten ist; ebensowenig wird die Bedeutung des Vließes klar. Es irrt zwar das Menschenherz wie eine Art Nibelungenhort und begleitet als ein sinnliches Zeichen die Begebenheiten, verursacht sie aber -4- nicht. Man kann also annehmen, dass es Humanität, Gewissen oder gar die Menschenseele schlechthin symbolisiert; es funktioniert wie ein Prisma, das jedes Menschenherz reflektiert. Grillparzer dramatisierte den Verlauf eines Menschenlebens, weil er es vermutlich für nötig hielt, die Unglaubwürdigkeiten in einem langen Leben zu beschreiben, damit die Handlung überzeugend wirkt, die auf den Kindermord hinausläuft. Deswegen wählte der Dichter die Form der Trilogie, obwohl er dachte, sie sei „fehlerhaft“ für ein Drama. Nach einer Notiz des Autors stellt das Stück dar, „dass der Mensch in seiner Jugend sucht, was er im Alter nicht brauchen kann“, wie Jason sich auf seinem Lebensweg ändert, während Medea immer dieselbe bleibt. Die Begegnung der beiden ist für sie ein zwangsläufiges Schicksal, und Medea erfindet die Parole: „Ein Haus, Ein Leib und Ein Verderben!“ Obwohl sie mit Jason nach Korinth geht, soll der sich mit der dortigen Prinzessin Kreusa vermählen und sich von Medea scheiden lassen. Er will das auch, aber Medea verlangt von ihm und sich selbst Sittlichkeit, weil sie sich des von ihnen begangenen Frevels bewusst ist. Jason will aus der Gegenwart ausbrechen und Medea besteht auf der Gegenwart. Wie Euripides sich in seiner Medea kurz vor dem Beginn des Peloponnesischen Krieges über die sich allmählich verschlechternden Verhältnisse in Athen Gedanken machte, war Grillparzer in seinem Goldenen Vließ über die politischen und sozialen Krisen in Österreich besorgt. Z. B. verurteilt der Herold der Amphiktyonen Medea ganz diktatorisch zur Verbannung und sie darf kein Plädoyer halten. Das entspricht der Vormärzsituation in Österreich, wo die Zensur keine freie Meinungsäußerung erlaubt. Damals gewann auch der Nationalismus allmählich immer mehr Einfluss. Man könnte daraus folgern, dass Grillparzer mit der Ermordung der Kreusa und der Brandstiftung von Medea die Vorahnung einer Revolution hatte. Der Kindermord deutet an, dass die Revolution etwas Bestialisches ist und auch die Revolutionäre auf große Opfer vorbereitet sein müssen. Im Stück von Grillparzer gibt es sexistische Szenen, und auch in Euripides’ Stück wird über das gebieterische Verhalten der Männer und das jammervolle Leben der Frauen geklagt. Im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts begann die hohe Zeit der Mutterliebe und die gesellschaftliche -5- Repression der Mutterliebe hatte sich um 1820 recht gesteigert, als die absolute Liebe der Mutter zum Kind dogmatisiert und die negativen Impulse gegen Kinder stark tabuisiert wurden (Renate Böschenstein). Dadurch, dass im dritten Aufzug der Medea die Kinder sich von der Mutter abkehren, stellt der Autor die Mutterliebe in Frage und macht den Kindermord durch die Mutter möglich und glaubwürdig. Die zweite Hälfte des fünften Aufzugs der Medea, wo nur die beiden, Medea und Jason, auf der Bühne stehen, ist ein kleines Nachspiel wie die Schlussmoral eines Märchens, die das Resümee der langen Geschichte zieht. Medea trägt das Vließ um ihre Schultern und sagt, sie werde es nach Delphi zurückgeben, von wo es von Phryxus weggenommen wurde, um sich dem Urteil der Priester zu stellen. Medea hat sich an Jason gerächt und ihn besiegt; zugleich wurde sie selbst besiegt und an ihr Rache geübt, aber von wem und warum? Darüber kann schließlich kein Mensch Bescheid wissen. Deshalb geht sie nach Delphi. Sie behauptet, man muss leiden, um zu leben, was auch die Behauptung des Autors ist. Medea, die menschliche Qualen überwunden hat, wird zur tragischen Vertreterin der Gerechtigkeit eines nichtkirchlichen, säkularisierten Christentums (Karl Kerényi). Als sie spricht: „Was ist der Erde Glück? ― Ein Schatten! / Was ist der Erde Ruhm? ― Ein Traum! / Du Armer! Der von Schatten du geträumt!“, ist die Rede nicht nur von einem biedermeierlichen Topos. Darin steckt das wichtigste Ideal für Grillparzer: „einen Gott denken“, d. h. in frommer Andacht einfach zu Gott beten, was in der abendländischen Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts fast unmöglich wurde, weil seit Luther die Religion keine ehrwürdige Gewohnheit mehr hatte werden können. Deswegen können das Ideal nur die Erwählten wie Medea oder der arme Spielmann aus der gleichnamigen Novelle von Grillparzer verwirklichen, die sich jedoch nicht der Gesellschaft anpassen können. Damit aber wenigstens die damaligen Bürger sich eine vernünftige christliche Moral durch das „Recht“ aneignen, das als Gegenteil von „Frevel“ anzunehmen ist, muss man dem kategorischen Imperativ Medeas folgen und dulden. Das soll die Gerechtigkeit in der christlichen Moral sein. Als Grillparzer sich mit dem kühnen Entwurf des Dramas trug, gerade Medea diese Moral sprechen zu lassen, wurde die Medea-Legende zur Tragödie für die Gerechtigkeit wiedergeboren. -6- „Literatur stört, verstört“6 -Günter Grass: Im Krebsgang- Tomotaka OKAYAMA „Wir erfahren alles, was zu diesem Schauerstück des Krieges zu erfahren nötig ist.“ So kommentierte Rudolf Augstein im SPIEGEL (6/2002) ein Buch. Man würde annehmen, dass es sich hierbei um ein historisches Sachbuch handelt, doch dieser Kommentar galt Günter Grass’ Novelle Im Krebsgang (2002). Mit „Schauerstück des Krieges“ meint Augstein, wie bekannt, den Untergang des Flüchtlingsschiffs Wilhelm Gustloff, das vor Ende des Zweiten Weltkrieges von einem sowjetischen U-Boot torpediert und mit nahezu 10000 Menschen an Bord versenkt wurde. Es ist, wenn auch nicht in so naiver Weise wie Augstein es tat, dennoch festzustellen, dass die Novelle hauptsächlich im Hinblick auf dieses Thema, nämlich die Flucht und Vertreibung der Deutschen gegen Ende des Krieges, rezipiert wurde. Es stand also weniger die literarisch-ästhetische Qualität des Werkes als vielmehr das historische Ereignis im Vordergrund der Rezeption. Hier hingegen soll die für dieses Werk typische Erzählweise des „Krebsganges“ näher untersucht werden, die eine vorweggenommene Antwort Grass’ auf die erst erfolgende Rezeption seiner Novelle zu verkörpern scheint. Die Novelle besteht hauptsächlich aus drei Erzählsträngen. Der erste Strang handelt vom Untergang der Wilhelm Gustloff als historisches Ereignis. Im zweiten Strang geht es um die Nachwirkung des Untergangs der Wilhelm Gustloff in den beiden deutschen Staaten nach dem Krieg bis zur unmittelbaren Gegenwart im nun vereinten Deutschland. Eine große Bedeutung kommt dem dritten Strang zu, der sich von den beiden anderen abhebt, indem hier ein Gespräch zwischen dem Erzähler und seinem „Auftraggeber“ (der deutliche Züge von Grass trägt) über den „Bericht“, den der Erzähler über den Untergang der Wilhelm Gustloff verfassen soll, stattfindet. Durch diese Außenperspektive, die das Erzählte wieder relativiert, wird der Leser darauf aufmerksam gemacht, dass die Art des Erzählens, nämlich das Reflektieren und Infragestellen das Wesentliche der Novelle 6 Günter Grass: Der lesende Arbeiter. In: Günter Grass. Werkausgabe in 18 Bänden. (Hg.) Volker Neuhaus und Daniela Hermes. Göttingen (Steidl), Bd.15, S.380. -7- ausmacht. Diese drei Erzählstränge werden in dem Werk eng miteinander verwoben. Grass nennt diese Erzählweise „im Krebsgang.“ Gemeint ist damit eine umständliche Erzählweise, die nicht geradlinig verläuft, sondern immer wieder in Nebenwege ausschert, d.h. zeitlich unterschiedliche Geschichten werden aneinandergereiht. Grass hat diesen Begriff bereits ein paar Mal in seinen Werken und Reden benutzt. In einer Rede über die „Schwierigkeiten eines Vaters, seinen Kindern Auschwitz zu erklären,“ erzählt Grass wie er den „Krebsgang“ üben muss, weil „immer wieder und abermals vor einer hinreichenden Erklärung weiterer Anlaß [liegt], noch mehr Ursachen zu nennen.“ Daraus wird erkennbar, dass sich in der gebrochenen Erzählweise des „Krebsganges“ Grass’ Erkenntnis von der Vielschichtigkeit der Vergangenheit widerspiegelt, und zwar insbesondere der tiefgreifenden und komplexen Problematik der Bearbeitung dessen, was mit dem Wort „Auschwitz“ umschrieben wird, welche schließlich gewissermaßen zu einer „Tabuisierung“ des Themas Flucht und Vertreibung geführt habe. Bei dem Erzähler handelt es sich um den Journalisten Paul Pokriefke der sog. 68er Generation. Er ist ein Opportunist, der in der Vergangenheit zuerst für die „Springer-Zeitung“ und dann für die „taz“ schrieb. Diesem charakteristischen Merkmal entsprechend, ist auch sein Erzählen von „Schwankungen“ gekennzeichnet. Es oszilliert zwischen objektiven Berichten und direkten subjektiv eingefärbten Kommentaren. Außerdem sind an mehreren Stellen Schwankungen in Bezug auf die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen zu erkennen. Diese Charakterisierung des Erzählers, die einen geradlinigen Erzählverlauf deutlich wahrnehmbar verhindert, wird somit zur Vorraussetzung für die Erzählstrategie des „Krebsganges.“ Auf der Handlungsebene wird anhand der frei erfundenen Drei-Generationen-Familie der heutige Umgang mit einem vorgeblich lange tabuisierten Bereich der deutschen Vergangenheit erzählt. Doch geht es hier nicht bloß darum darzustellen was für Probleme es beim Umgang mit der Vergangenheit gibt. Beobachtet man die Protagonisten, so ist festzustellen, dass sie für den Leser schwer fassbar sind. Konny ist zwar der Täter, der Wolfgang umbringt, aber er ist auch ein Opfer der Gesellschaft, in der er lebt. Sein Kopf ist voll von rechtsradikalem Gedankengut, doch sein ruhiges Verhalten und die Tatsache, dass er ein intelligenter Schüler ist, widersetzen sich der gängigen Vorstellung eines „Skinheads.“ Das gleiche gilt auch für Tulla. Auch sie ist nicht eindeutig zu bestimmen. Indem auf diese Weise bewusst verschiedene Stereotypen des bisherigen -8- Vergangenheitsdiskurses auseinandergenommen werden, fordert die Novelle den Leser nicht nur zu distanziertem und aufmerksamem Lesen auf, sondern hinterfragt gleichzeitig die schablonenhaften Denkmodelle des bisherigen Vergangenheitsdiskurses. Ein gutes Beispiel dafür stellt die Gerichtsszene dar. Die Verhandlungen beginnen damit, dass die Erwachsenen Gründe für Konnys mögliches Tatmotiv suchen. Doch ratlos darüber, was Konny zur Tat bewogen hat, können sie nur bereits abgenutzte Erklärungen heranziehen. Auf diese Weise wird das Gericht über Konny zum Gericht über die Erwachsenen, deren Denken im bisherigen Vergangenheitsdiskurs verfangen und von Stagnation gekennzeichnet ist. Im Krebsgang ist somit keineswegs „die“ Novelle des Tabubruchs eines lange Zeit gemiedenen Themas. Durch die umständliche und weit ausscherende Erzählweise des „Krebsganges,“ die „stört, verstört,“ wird solch eine Leseweise, die zu einem vorschnellen Urteil verführt, geradezu kritisiert. Vielmehr ermöglicht gerade diese Erzählweise des „Krebsganges“ dem Leser, eigene Erinnerungen, offizielle Geschichtsbilder und den vorherrschenden Vergangenheitsdiskurs kritisch zu hinterfragen und so seinerseits in einen Dialog mit dem Text einzutreten. Die Zeit, wenn die „andere Welt“ sich auftut - Zur Beziehung zwischen der Rattenfängersage von Hameln und dem Glauben von der Sommersonnenwende - Yuichi MIZOI „Der Rattenfänger von Hameln“ ist eine der bekanntesten Sagen aus Deutschland. Nach den „Deutsche Sagen“ (1816) der Brüder Grimm entführte ein von den Bürgern betrogener Pfeifer im Jahr 1284 am Tag Johannes und Paulus (26. Juni) eine Anzahl von Kinder und verschwand mit ihnen im Loch eines Berges, während die älteren Sagen aus dem 13.-15. Jahrhundert nicht die Rattenplage von Hameln, sondern nur die Kindesentführung durch den Pfeifer erwähnen. Unter der Voraussetzung, dass es sich bei der Sage um ein geschichtliches Ereignis handelt, hat man bisher bezüglich der „wahren Begebenheit“ manche Hypothese aufgestellt wie die -9- Kriegstheorie, die den Jungenverlust der Schlacht bei Sedemünde um 1260 zuschreibt (C. F. Fein 1749), die Ostkolonisationstheorie (W. Wann 1984), die den Jungenauszug der Sage auf die Immigration zur Besiedlung Mährens zurückführt, oder die Katastrophentheorie (W. Woeller 1961), nach der die in Panik geratenen Kinder am 26. Juni 1284 in einem Teich vesunken seien. Doch die Forscher, die verschiedene Hypothesen vom Verschwinden der Kinder aufstellten, scheinen eine wichtige Frage nicht ausreichend beantwortet zu haben: Warum entwickelte sich ein geschichtliches Ereignis zu einer so eindrucksvollen Sage und wurde bis Ende der Neuzeit nacherzählt? Im Mittelalter gab es noch andere merkwürdige Kinderauszüge, etwa der Kinderkreuzzug von Köln (1212) oder die Kindertanzwut von Erfurt (1237). Doch diese Ereignisse entwickelten sich nicht zur Sage. Meines Erachtens spielte bei der Bildung der Rattenfängersage vielmehr der Volksglauben von der Sommersonnenwende (24. Juni, Johannistag) eine große Rolle. Denn in der Zeit der Sommersonnenwende – so glaubten die Leute früher – tauchen die verschiedensten Dämonen auf und locken die Menschen in ihre Welt, während sich die Unterwelt in den Bergen öffnet. Wie A. Feilhauer (2000) bemerkt, galt der Johannistag, an dem das große Fest früher gefeiert wurde, nicht nur als heiliger Tag, sondern auch als gefährlicher Tag, denn nach dem alten Volksglauben verlangt der heilige Johannes an diesem Tag drei Opfer. Manche Sagen, die über Ereignisse am Johannistag bzw. an der Zeit von der Sommersonnenwende erzählen, spiegeln diesen Glauben wider und beschreiben auch der Rattenfängersage ähnliche Geschichten, zum Beispiel: Zwei Mädchen gingen am Johannistag zu einem Berg und begegneten dort einer schwarzen Frau, die sie in ein Erdloch lockt (A. Kuhn / W.Schwartz, 1848); oder es soll ein Schäfer am Johannistag zum Berg gegangen und dort samt seinen Schafen im Erdboden versunken sein (J. D. H. Temme, 1840). Trotzdem scheint mir, dass es noch kaum Untersuchungen gibt, die die Rattenfängersage den mehr als 100 existierenden deutschsprachigen Sagen über die Sommersonnenwende zuordnen. Ziel meines Beitrags ist es also, nicht das tatsächliche Ereignis hinter der Rattenfängersage von Hameln aufzudecken, sondern die Entwicklung dieser Sage im Zusammenhang mit dem Glauben von der Sommersonnenwende zu begreifen. Im ersten Kapitel dieses Aufsatzes werden die alte Rattenfängersage von Hameln aus dem 13.-15. - 10 - Jahrhundert sowie die Berichte in der lüneburgischen Handschrift (1430/1450) anhand Hans Dobbertins „Quellensammlung zur Hamelner Rattenfängersage“ (1970) neben der Grimmschen Version vorgestellt, und die verschiedenen Hypothesen vom Vorfall zu Hameln werden erörtert. Im folgenden Kapitel werden die wichtigen Sagen und Berichte zur Zeit der Sommersonnenwende vorgestellt und mit der Rattenfängersage verglichen. Im dritten Kapitel wird über die Entwicklung der Hamelnschen Rattenfängersage im Hinblick auf den Volksglauben vom Johannistag und die Weltanschauung des Mittelalters diskutiert. Durch den Vergleich der Rattenfängersage mit den anderen Sommersonnenwende-Sagen erkennt man, dass die Leute früher wohl keine Schwierigkeiten hatten, in der Erzählung einen Pfeifer die Rolle der Naturdämonen oder Teufeln, die in der Zeit der Sommersonnenwende aufzutauchen scheinen, spielen zu lassen. Auch dieser Vergleich veranschaulicht, dass der Berg, in dem die Hamelnschen Kinder mit dem dämonischen Pfeifer verschwanden, nicht nur der Ort irgendeines geschichtlichen Ereignisses ist. Es war der Ort, der sich am Johannistag auftut und Menschen verschlingt (F. Rostek-Lühmann erwähnt 1995 bei ihrer psychologischen Analyse des Einflusses der Vorstellungen vom sich am Johannistag öffnenden Berg kurz auch die Rattenfängersage). Hier werde ich nicht nur die Naturanschauung des Mittelalters, sondern auch die altgermanische Totenweltvorstellung und deren Christianisierung anhand der Arbeiten von L. Petzeoldt (2002) vorstellen. Meine These in diesem Beitrag ist: Das Datum des Ereignisses in Hameln, der 26. Juni, gab Anlaß den geschichtlichen Bericht mit den Motiven vom dämonischen Pfeifer sowie von der Unterwelt im Berg zu verknüpfen, und damit erhielt die Hamelner Sage ähnliche Züge wie andere Sagen vom Johannistag. Die Entwicklung der Sage von Hameln, eine Erzählung über das Verschwinden der Kinder vom dämonischen Pfeifer zur Zeit der Sommersonnenwende, ist durch die Aufklärung des geschichtlichen Hintergrundes nicht vollständig zu begreifen. Vielmehr kann der Grund ihrer Ausbildung erst verstanden werden, wenn man diese Sage mit anderen Sagen zur Zeit des Johannistages, der Zeit, wenn die „andere Welt“ sich auftut, vergleicht und ihre Beziehung zu Weltanschauung und Volksglauben der damaligen Epoche mit in Betracht zieht. - 11 - Motive der griechischen Antike bei Heiner Müller Ryoko YOTSUYA Bei Heiner Müller spielen Motive aus der griechischen Antike durchgängig eine sehr wichtige Rolle. In diesem Aufsatz werden sie zum einen im Bezug auf das Verfahren der „Amalgamierung“ (U. Haß) von Mythen und der Struktur der Werke H. Müllers, zum anderen im Bezug auf das in ihnen und durch sie artikulierte Frauen- und Männerbild untersucht. Darüber hinaus wird die Veränderung der Schreibweise Müllers vom theatralischen Dialog zum ‚pluralen Monolog’, die manchmal mit der Verwandlung der gewählten Motive aus der Antike in eins fällt, genauer dargestellt. Und es soll auch der damit zusammenhängende, ‚energetische’ Wahrnehmungsund Denkprozess des Lesers bzw. Zuschauers im Theater angesprochen werden. Zunächst wird die erste Phase der Rezeption der griechischen Antike, insbesondere der Tragödie, bei Müller in den 50er und 60er Jahren behandelt. Parallel zum Schreiben der „Produktionsstücke“ liest er Werke von Vorgängern und schreibt seine Kommentare zu eigenen lyrischen Werken um. Diese Arbeit der Kommentierung führt weiter zum Theaterstück „Philoktet“ (1958/64). Die Personen in diesem Stück verlieren den Charakter des prototypischen Helden im Mythos, wodurch Müller auf ein relativiertes Geschichtsmodell Bezug nimmt. 1971 wurde die Honecker-Regierung gebildet, was eine drastische Veränderung der Kulturpolitik nach sich zog. In „Zement“, geschrieben 1972, sind Titel, die sich von griechischen Mythen herleiten, oder, damit verbunden, ins Stück eingeschobene Prosatexte („Herakles 2 oder Hydra“ usw.), d.h. eine distanzierte, komentierte Schreibweise charakteristisch. Die Personen sprechen zwar Dialoge, aber ihr Inhalt trennt sich vom Subjekt der jeweiligen agierenden Personen, und ihre Äußerungen verschwinden im Anonymen, Universalen. In dem Stück verändert sich auch das Frauenbild: Während zuvor die Frauen im Produktionsstück sowohl kämpfen als auch gebären wollten, gibt es nun ein anderes Bild von Frauen. Es sind Frauen, die gegen die Gesellschaft kämpfen, aber ‚nicht gebären’ wollen. Dieses neue Bild der Frauen bezieht sich auf den Medea-Topos und hinterfragt das bisherige, von Männern zu idealistisch dargestellte Frauenbild. Müllers Aufenthalt in den USA 1975 bot ihm die Gelegenheit weit entfernt von der DDR, die - 12 - zeitgenössische Geschichte aus einer anderen Perspektive zu betrachten. „Die Hamletmaschine“ (1977), geschrieben gleich nach einem Aufenthalt in den USA, stellt deutlicher als zuvor Skepsis in Bezug auf eine stabile Subjektivität dar, und zwar durch monologische ‚Vokalisierung der Diskurse’, die das Geschlecht und das Subjekt der Personen zu suspendieren scheint: Mit seinem Text „Ich will eine Frau sein“ gibt in der dritten Szene der ‚Hamlet Darsteller’ seine Männlichkeit preis, die das abendländische Wissen als Antrieb der linearen Geschichtsvorstellung symbolisiert. Dagegen mischen sich mit Opheria und Elektra die Rollen, die sowohl Opfer der männlichen Herrschaft sind, als auch diejenigen, die das schon etablierte System der Geschichte zugrunde gehen lassen und es in veränderter Form aufs Neue rekonstruieren können. Müller entfaltet in der „Hamletmaschine“ eine paradoxe Argumentation in Bezug auf die Existenz der Frau, die erst dann entstehen kann, wenn es kein Subjekt mehr gibt. Ende der 70er Jahre entstanden parallel dazu verschiedene Texte, die mit einem einfachen Rollenspiel des Schauspielers nicht mehr spielbar, die „meta-theatral“ sind und die einen Theaterraum brauchen, in dem der polyphone Monolog zum Klingen kommt, der weder mit dem Dialog der griechischen Tragödie noch mit dem interpersonalen Monolog der Neuzeit identisch ist. Das Medea-Motiv, das H. Müller zuerst in „Zement“ aufgreift, wird in „Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten“ (1982) immer stärker. In der zweiten Szene, die einer griechischen Tragödie nachempfunden ist, nimmt der Monolog Medeas, der Protagonistin der Tragödie, die Geschichte der kommenden Ermordung vorweg und zeigt damit auch Medeas Perspektive, die ihrerseits Dramatikerin ist. Medea offenbart außerdem ihren Wunsch, „die Menschheit in zwei Stücke“ zu brechen und „in der leeren Mitte“ weder als Frau noch als Mann zu leben. In der dritten Szene, „Landschaft mit Argonauten“, werden allerlei „Endstationen der Konsumgesellschaft“ ausgestellt (ein leeres Kino, Landschaften aus Müll usw.). Aus den Körpern der verstorbenen Argonauten im fremden Meer scheint sich hier die Geschichte der Kolonisierten, die in die Landkarte der Eroberer eingeschrieben wurde, von der Gegenwart zur Antike zurückzuwenden. Nun vereinigen sich die Stimme von Medea, die ihr Subjekt als Frau, d.h. als Gebärmaschine der Geschichte aufgibt, und die der namenlosen Opfer der Kolonisation zu allen Zeiten vor dem Horizont des Todes. In „Bildbeschreibung“ (1984), eine ‚Übermalung’ von Alkestis, wird das Thema der - 13 - Zerstreuung des Subjekts auf der Ebene des Todes am weitgehendsten radikalisiert. Der Text setzt die Bewegung einer von nun an zu entstehenden Gewalt, eines Geschlechtsaktes und Mordes in Gang und identifiziert sie mit dem Rhythmus der Blicke des Betrachters des Bildes/ Lesers/ Zuschauers. Er zitiert dabei verschiedene Texte, das Nō-Spiel „Kumasaka“, „The Tempest“ von Shakespeare und Odysseus’ Hadesfahrt aus dem 11. Gesang der „Odyssee“, wo es sich um die Rückkehr des Toten handelt, und unter den Namen Admetos, der, gebunden durch ein Apollo gegebenes Versprechen, seine Frau als Opfer darbietet, und Alkestis, die mit Hilfe von Herakles aus dem Hades geholt wird, werden zwei gegenüberstehende Schemata thematisiert: Das erstere thematisiert die Grenze eines Bildes in Richtung auf die Vergangenheit der Autorität und der Geschichte. Das zweite zeigt die Möglichkeit des Bild-Beschreibens, den Moment des Geschehens in seiner sowohl zeitlichen als auch räumlichen Transzendenz. Müllers „Bildbeschreibung“ mit einer vom Theaterstück entfernten Form, enthält aber trotzdem durch Meta-Theatralität eine Reflexion über Theatralität, welche den Zuschauern die Frage der Beziehung zwischen der Bühne und ihnen selbst stellt. In der Serie „Wolokolamsker Chaussee 1-5“ (1984/87), bei der Müller wieder die Brechtsche Lehrstücktheorie anwandte, gibt es einen Teil (4), wo ein Kentaur, der sich in einen Schreibtisch, ein Symbol des Bürokratismus, verwandelt, als Protagonist der Farce auftritt. In den beiden Gedichten um Ajax, „Ajax, zum Beispiel“, „Ajax“, stellt Ajax einen anonymen Selbstmörder dar, der den zu schnellen politischen Wechsel nach dem Tod Stalins nicht ertragen konnte. Diese beiden Helden beherrschen den polyphonen Monolog, hören den Opfern der Vergangenheit zu und blicken auf den Wendepunkt der Nachkriegszeit zurück, ohne dabei über ihre eigene ungeklärte Situation zu klagen, wie die prototypischen Helden in den früheren Texten. Wort und Gewalt in Goethes Iphigenie auf Tauris Hideki ASAI In Goethes Drama Iphigenie, dessen Hintergrund voll von blutigen Gewalttaten ist, wird der dunkle Schauplatz „dichtbelaubter Hain“ durch die Kraft der Worte, die die Personen dort - 14 - miteinander wechseln, allmählich hell und die Protagonistin gewinnt am Ende friedlich ihre Heimkehr. Aber der Sieg der Worte über die Gewalt ist nicht leicht zu erringen, weil Wort und Gewalt in diesem Drama nicht unbedingt gegensätzliche, sondern eher eng miteinander verflochtene Momente sind. Iphigenie wird mit der schwierigen Frage konfrontiert, wie man mit Worten, die oft auch das Moment der Gewalt enthalten, gegen die Gewalt kämpfen und sich davon befreien kann. Diese Aporie ist ein Hauptproblem dieses „verteufelt humanen“ (Goethe) Dramas. In diesem Aufsatz soll die Dynamik dieses Dramas dadurch herausgearbeitet werden, dass das Augenmerk auf Knotenpunkte von Wort und Gewalt gerichtet und Wechselwirkungen zwischen beiden analysiert werden. Dabei wird der Schwerpunkt auf den Dialog zwischen Iphigenie und Thoas gelegt, denn erstens beziehen sich diese beiden Personen, jede nach ihrer Weise, ambivalent auf die beiden Momente und zweitens hängt ihr Dialog mit der Problematik um das Götterwort, bei dem es sich auch um die Verflechtung von Wort und Gewalt handelt, eng zusammen. Iphigenie steht im Hinblick auf die Sprache auf dem stärksten und zugleich schwächsten Standpunkt. Einerseits hat sie als Priesterin das Recht, die mächtigen Götterworte mitzuteilen, andererseits sieht sie sich nur als einen begrenzten Menschen an, der dem unendlichen Gott gegenüber „arm und stumm“ ist. Darüber hinaus klagt sie über die Entfremdung der Frauen, von deren männerabhängigem Schicksal „der Dichter schweigt“. Was die Gewalt betrifft, hat diese schwache Frau aber als Priesterin die Pflicht, die Fremden hinzurichten. Iphigenie, die mit einer Amazone verglichen wird, hat auch ein heftiges Gefühl, so wie Kleists Penthesilea. Thoas’ Charakter ist auch nuanciert dargestellt. Der Skythenkönig, der auf den ersten Blick nur die Gewalt zu verkörpern scheint, gibt doch mit seinem Wort „Sprich offen!“ Iphigenie den ersten Anstoß zur Lösung durch die Sprache. Thoas, dessen Schwäche Reden sei, hasst den, der „künstlich dichtend“ betrügt. Er wirft den zivilisierten Griechen Gewalt und List vor. Iphigenie und Thoas leiden beide in Bezug auf die Sprache unter ihrer Entfremdung, und gerade deswegen können sie eine kritische Einstellung zu den listigen Worten haben. Die Götterworte, die über alle Personen dieses Dramas herrschen, sind untrennbar mit der Gewalt verbunden. Die Götter strafen den beredten Tantalus, Iphigenies Urvater, für seine Hybris mit dem Fluch, dass seine Familie auf ewig Rache wiederholen soll. Aber der göttliche Orakelspruch gibt Iphigenie und Orest auch eine Chance, diesem Schicksal zu entkommen. In - 15 - Goethes Iphigenie, in dem anders als bei Euripides kein Gott auftritt, kommunizieren die Personen mit dem abwesenden Gott durch ihre Auslegungen des Orakels. Die Doppeldeutigkeit des Orakels bringt die Sache in Verwirrung und verleitet die Griechen zu einer neuen Gewalttat. Aber wegen dieser Doppeldeutigkeit, die den Menschen die Autonomie im Glauben gibt, gelingt es Orest, durch seine Umdeutung, aus dem Orakel das Moment der Gewalt zu entfernen. Iphigenie erinnert sich in ihrem Monolog im fünften Auftritt des vierten Aufzugs an „das Lied der Parzen“, die über die Unerbittlichkeit der Götter klagen. Im dritten Auftritt des fünften Aufzugs erscheint Thoas als Stellvertreter des abwesenden Gottes. Iphigenie tritt dem Thoas, der sie zur Hinrichtung zwingen will, mit ihrem „wilden Lied“ entgegen. Sie tadelt ihn wegen der „Gewalt, die sich der Schwachheit eines Weibes freut“ und sagt: „Ich habe nichts als Worte“. Im Prozess dieses Dialogs entdeckt sie ihr wahres Selbst. Durch ihre Selbstreflexion gelangt sie zu einer „unerhörten Tat“, die aber keine Gewalttat mehr ist. Ihr Bekenntnis der Wahrheit wird unter dem Prinzip der Weiblichkeit durchgeführt. Thoas hört in der letzten Szene Iphigenies „Stimme der Wahrheit und der Menschlichkeit“ und erlaubt ihr die Heimkehr. Er verschweigt aber sein Inneres. Nicht nur in der Kommunikation zwischen den Menschen und dem abwesenden Gott, sondern auch in der zwischen Iphigenie und dem schweigenden Thoas liegt ein Abgrund. Während Martin Walser, der Thoas für einen aufgeklärten „Weimaraner“ hält, die Homogenität zwischen beiden voraussetzt und diesen Abgrund ignoriert, versucht Theodor W. Adorno die Heterogenität zwischen beiden zu retten, indem er in Iphigenies Bekenntnis die Selbstnegierung der Zivilisation sieht. Iphigenie und Thoas beeinflussen sich in ihrer Kommunikation. Auf dieser Veränderbarkeit der menschlichen Beziehungen basiert die „Dialektik“ (Adorno) dieses Dramas. Iphigenie ist das Drama der Selbstreflexion der Literatur. Goethe lebte unter dem „Fluch“ einer Zeit, in der die Dichtung trotz aller gesellschaftlichen Widersprüche „harmonisch“ sein sollte. Er thematisiert in diesem Drama die Verflechtung von Wort und Gewalt und setzt sich kritisch mit diesem Problem auseinander. Benedikt Jeßing weist darauf hin, dass Goethe im Schreibprozess der Iphigenie in einem Brief die Harmonisierung der Verse mit einer Gewaltmetapher beschrieb. Goethe war sich der Paradoxie bewusst, dass auch die Harmonisierung der Worte als Gewalt funktionieren kann. Jeßing sieht im metrischen Bruch von Orests Offenbarung „Sei - 16 - Wahrheit!“ einen Widerstand gegen die Gewalt der harmonisierenden Sprache. Aber der metrische Bruch in Thoas’ letztem Wort „Lebt wohl!“ ist auch bemerkenswert, weil er wegen seiner vollkommenen Offenheit radikaler ist. Iphigenie hofft, dass der Fluch, der auf ihrer Familie lastet, „ermattet“. Sie will die Gewalt „durch Gewaltlosigkeit unterbieten“ (Adorno), aber diese Hoffnung bleibt eine Phantasmagorie, wie es das Ende von Goethes Novelle „Die neue Melusine“ zeigt. Der Sinn des letzten Wortes Thoas’ ist zwar gewaltfrei, aber der formale Bruch kann Thoas’ Widerstand gegen Iphigenie andeuten, die eine „freundliche“ Versöhnung fordert, was doch für Thoas immer noch als Gewalt funktioniert. In einem Gespräch mit Eckermann sagt Goethe über Iphigenie: „Wir wollen (...) kraftvolle Griechen und Helden sehen, die (...) stark herausreden, was ihnen das Herz im Busen gebietet.“ Iphigenie tritt in der Eröffnung des Dramas mit dem Wort „Heraus“ auf. Dieses Wort bestimmt die Richtung dieses Dramas, in dem die Wahrheit des inneren Herzens „herausgeredet“ wird, obwohl das ideale Bild von Griechenland dadurch unwiederbringlich zerstört und verloren wird. Von Iphigenies darauffolgendem Wort „in eure Schatten, rege Wipfel des alten, heiligen, dichtbelaubten Haines“ könnte man ihren Entschluss ablesen, den Schauplatz „Hain“ zu betreten, wo Worte gewechselt werden, die sich notwendigerweise auf das Moment der Gewalt beziehen müssen und deswegen die Menschen fesseln und zugleich befreien. „Die Überwindung des Naturalismus“ — Die literarische Moderne um 1890 in den deutschsprachigen Ländern — Miki MURATA Die Entwicklung der naturalistischen Literaturbewegung in den deutschsprachigen Ländern prägte die Gruppenbildungen von denjenigen Schriftstellern, die mit den bestehenden gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen unzufrieden waren und deren programmatische Zeitschriften in den 1880er Jahren. Als Metropolen des Naturalismus kann man die Reichshauptstadt Berlin und die Kunststadt München nennen. In Zur Einführung der Zeitschrift - 17 - „Gesellschaft“, die 1885 als Hauptorgan der Münchner naturalistischen Gruppierungen begründet wurde, und auch in den Thesen des 1886 in Berlin gegründeten literarischen Vereins „Durch!“ zeigte sich eine radikale Ablehnung der Gründerzeitliteratur, vor allem der Familienzeitschriften. Unter den Parolen und Schlagwörtern der naturalistischen Schriftsteller, die den alten Generationen gegenüber kritisch auftraten, befanden sich ‚Wahrheit’ und ‚Realismus’. Diese Schriftsteller orientierten sich ‚modern’ und begriffen sich als revolutionäre Erzieher, die für Literatur, Kunst und öffentliches Leben kämpften. Sie zielten auf die Erneuerung der nationalen deutschen Kultur. Aus Auseinandersetzungen der naturalistischen Bewegung, die sich als modern und als national verstand, mit den gesellschaftlichen, politischen und ästhetischen Verhältnissen bildete sich zuerst die literarische Moderne. Gegen 1890, als die literarische Moderne auch in Wien Wurzeln schlug, lösten die Schriftsteller der Moderne sich vom Naturalismus ab und strebten nach seiner ‚Überwindung’. Dies bedeutete aber nicht das Ende der Moderne, sondern nur das Ende der naturalistischen Moderne, namentlich den Anfang der nicht-naturalistischen Moderne. Die nicht gegen die Moderne, sondern gegen den Naturalismus kämpfende und auf die ‚wahre’ Moderne zielende Bewegung kann man aber nicht einfach mit einem Adjektiv bezeichnen. Unter den nicht-naturalistischen Gruppierungen der Moderne sammelten sich vielfältige literarische Richtungen, die miteinander höchstens nur eine Gemeinsamkeit hatten, nämlich die, dass sie alle ‚nicht naturalistisch’ waren. Den Begriff ‚die Moderne’, der in den 1880er Jahren, wenn auch nur vorübergehend, als Naturalismus gedeutet werden konnte, verstand man nach 1890 als Vielzahl von verschiedenen nebeneinander stehenden literarischen Strömungen, die zwar modern sein, aber sich gleichzeitig auch voneinander abgrenzen wollten. Mit der Abkehr von der naturalistischen Kunstauffassung, mit der man mehr oder weniger gesellschaftspolitisches Engagement verbinden konnte, ging die literarische Moderne von der Lebenspraxis über zu dem in der Innenwelt des Künstlers schwebenden Konzept des ‚l’art pour l’art’. In diesem Zusammenhang verstärkte sich bei den Schriftstellern der Anspruch auf Kunstautonomie, d.h. auf die Abgehobenheit der Kunst von allen gesellschaftlichen Vorgängen. Das war der Weg der Entfernung der Kunst und Literatur von der Gesellschaft. Die nach-naturalistischen Literaturrichtungen sprachen jedoch nicht alle allein dem - 18 - gesellschaftsmissachtenden Ästhetizismus zu, sondern es gab auch solche Richtungen, die sich weiter pädagogisch an die Öffentlichkeit wenden wollten, wie es charakteristischerweise in der naturalistischen Bewegung vorgekommen war. Der Übergang von der naturalistischen zu der nicht-naturalistischen Moderne bedeutete nicht einfach, dass der Naturalismus als ein Stil im ästhetisch-literarischen Sinne obsolet geworden war. Die ‚Überwindung des Naturalismus’ um 1890 wurde vielmehr von der Frage, wie die Literatur zur gesellschaftlichen Realität Stellung nehmen sollte, mit motiviert. Dies zeigt, dass die Moderne, die anfänglich auf dem Boden des Naturalismus gediehen war, nach 1890, nicht zuletzt parallel dazu, pluralistisch wurde, dass also die Haltung der Schriftsteller zur Gesellschaft vielfältiger wurde. Wie man an dem Pluralismus der Moderne, der sich aus den nach-naturalistischen Strömungen herausbildete, erkennen kann, gab es innerhalb von Kunst und Literatur keine Einheit mehr; trotzdem trat hier und da immer wieder ein Schema der Gegenüberstellung von Kunst und Literatur zur Gesellschaft hervor. Unter ‚Gesellschaft’ verstand man dabei vor allem die durch Industrie und Kapitalismus rationalisierte modernisierte Welt, in der auch künstlerisch-literarische Werke als ‚Waren’ gehandelt wurden, und in der die Naturwissenschaften die Deutung der Welt immer mehr übernahmen, sowie die sich entwickelnde Technik das ganze Leben der Menschen gründlich veränderte. Schriftsteller, deren Tätigkeit sowohl bürgerlich-beruflich wie auch künstlerisch-ästhetisch war, suchten einerseits Möglichkeiten zu finden, durch ihre Schreibarbeit der Öffentlichkeit zu dienen, andererseits versuchten sie auch, ohne Rücksichtnahme auf die Öffentlichkeit, zweckfrei zu schaffen. Dabei stehen die gesellschaftsverachtenden oder gar -hassenden ästhetizistischen Literaturbewegungen, genauso wie die gesellschaftsorientierten und auf die Öffentlichkeit zielenden, fundamental im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Verhältnissen. Die naturalistische Literaturbewegung war die erste, in der sich die Literatur in den Auseinandersetzungen mit dem Modernisierungsprozess der Gesellschaft befand; dies war für die nach der „Überwindung des Naturalismus“ strebenden Schriftsteller um 1890, seien sie ästhetizistisch oder seien sie sozialpädagogisch eingestellt, schon eine unbestreitbare Realität. Mephisto als Narr - 19 - ― Zur Bedeutung der narrenhaften Perspektive im Faust ― Iwao TANAKA In einigen bedeutenden Faust-Kommentaren und -Forschungen der letzten Jahre, wie bei A. Schöne, U. Gaier und J. Schmidt, ist auf die Besonderheit von Goethes Faust hingewiesen worden. So macht Gaier auf die Vieldimensionalität des Textes aufmerksam, der viele Perspektiven als Sinnschichten in sich enthalte, und führt demnach sieben thematisch verschiedene „Lesarten“ vor. Dieser neue Ansatz ist bemerkenswert, ihm fehlt jedoch fast ganz der Blick auf das Scherzhafte als konstitutives Element des Textes, was auch bei Schöne und bei Schmidt der Fall ist. Goethe hat in seinem letzten Brief an Humboldt den Faust als „diese sehr ernsten Scherze“ bezeichnet, und ein Paralipomenon zum „Vorspiel auf dem Theater“ lautet: „Und wenn der Narr durch alle Szenen läuft, / So ist das Stück genug verbunden.“ Mit dem „Stück“ ist selbstverständlich Faust selbst gemeint, und der „Narr“ kann nur Mephisto sein. Goethe erteilt dem Narren Mephisto die Aufgabe, das Ganze zusammenzuhalten. Wenn man Mephisto als Narren und das Scherzhafte für den Faust als konstitutiv auffasst, werden neue Horizonte der Faust-Interpretation eröffnet. Im vorliegenden Aufsatz soll herausgearbeitet werden, dass gerade die narrenhafte Perspektive der „ernsten Scherze“ die Vieldeutigkeit und Vielschichtigkeit des Textes bewirkt und zugleich das ganze Stück zusammenhält. Als Hintergrund des Narren Mephisto sind einige Elemente zu nennen: die komische Tradition des Faust-Stoffes im Volksbuch und Puppenspiel, die nahe Verwandtschaft des „Urfaust“ mit Farcen und Schwänken, die teuflische Herkunft des Narren im geistlichen Spiel des Mittelalters und vor allem die Tradition der barocken Theaterkunst, der geistlichen Bühne und der Commedia dell’arte. Als Herkunft des Narren Mephisto kann man nicht eine einzige benennen, da hier verschiedene komische Traditionen miteinander verschmelzen. Bemerkenswert ist aber die Tatsache, dass sich Goethe gerade in den Jahren um 1800 des Narren Mephisto methodisch bewusst wurde, als er drei Prologe zum Faust konzipierte. Wörter wie Schalk, Narr und Narrheit usw. werden erst in den um 1800 entstandenen Textpartien - 20 - bewusst konstitutiv verwendet. Die ‚Lustige Person‘ des „Vorspiels“, die vom gleichen Darsteller wie Mephisto zu spielen ist, fordert, auch „der Mitwelt Spaß“ zu machen, und behauptet, dass das Theater „nicht ohne Narrheit“ sein solle. Wenn Mephisto im „Studierzimmer“ I (auch um 1800 entstanden) sich selbst als einen Teil von jener Kraft definiert, die „stets das Böse will und stets das Gute schafft“, da scheint er sich seiner Rolle als „Schalk“ bewusst zu sein, den Menschen, diese „kleine Narrenwelt“ zu reizen. Immerhin ist er die einzige Gestalt innerhalb der eigentlichen Faust-Tragödie, die da auftritt und sie zugleich transzendiert. Mephisto, der als Narr „durch alle Szenen läuft“, ist auch im „Prolog im Himmel“ mit dabei, bleibt allein und spricht ein letztes desillusionierend-ironisches Wort, das man sich ad spectatores gerichtet denken muss, ― eine Geste, die er während des ganzen Dramas noch so oft wiederholt. Wir werden damit an den Spielcharakter auch dieser Szene erinnert. Durch Mephistos narrenhaften Gesichtspunkt wird auch der „Himmel“ zur „Welt des Theaters“ gehören, wie Gustaf Gründgens meint. Auch in der „Grablegung“, die zusammen mit der Bergschluchten-Szene eine Art Epilog bildet, spielt Mephisto den Narren und schließt das ganze Drama ab. Da wird er mit seinen eigenen Waffen geschlagen: Über der absurden Liebschaft zu den Engeln wird ihm Fausts Seele, „ein großer, einziger Schatz“, weggenommen, und er kann nur seine ‚Torheit des Klugerfahrnen‘ fluchend verspotten. Ist übrigens die Welt des Theaters, angefangen mit der Wette zwischen dem Herrn und Mephisto im Himmel, d. h. die eigentliche Faust-Tragödie, als Welttheater im Sinn von Calderon zu verstehen? Nein, die Comoedia divina ist nur ein „Struktur-Zitat“ und eine paradoxe Einrichtung, versteht sich, um die Comoedia humana total zu entwickeln. In Anlehnung an das alte Modell des theatrum mundi wurde es Goethe paradoxerweise möglich, das ganz Aktuelle im Faust zu behandeln. In den ersten Szenen des 1. Aktes von Faust II, wo Mephisto am Kaiserhof die Rolle des Hofnarren übernimmt und buchstäblich als Narr erscheint, erweist sich der Narr als konstitutiv für den ganzen Faust und dessen Komposition. Michail Bachtin sieht die Funktion des Narren „ausschließlich im Veräußerlichen“ und meint, mit jenem prosaischen Sinnbild, das die Gestalt des Narren in die Literatur eingebracht habe, sei eine „besondere Komplexität und Vielschichtigkeit“ in den literarischen Text gekommen. Durch die Gegenwart des Narren Mephisto wird der hinter der Fassade verdeckte wahre Sachverhalt der höfischen Welt „veräußerlicht und veröffentlicht“, was - 21 - sich zunächst als Umkehrung von ‚Weisheit‘ und ‚Narrheit‘ äußert. Der vergnügungssüchtige, sorglose Kaiser, der das bevorstehende Karnevalsfest ungeduldig erwartet, hört dem Bericht im Staatsrat über die Missstände des Reichs nur mit halbem Ohr zu und greift sofort zu, als Mephisto ihm einen Sanierungsplan anbietet. Die Schlussworte Mephistos, ad spectatores gerichtet, kündigen an, dass der ‚Stein der Weisen‘, der Rat, den der Narr gab, in den Händen der echten Narren nur ein bloßer Stein bleiben würde. Im „Mummenschanz“ wird der Kaiser, als großer Pan maskiert, von den glühenden Goldkesseln fasziniert, die der Reichtumsgott Plutus herbeibrachte. Er schaut gierig in die Feuerquelle des Goldgefäßes, sein Maskenbart fällt, und er fängt Feuer, das die höfische Welt samt seiner ganzen Kaiserpracht zu verbrennen droht. Die Heiterkeit des höfischen Festes ist also nur Fassade, hinter der die schwerste Not des Reichs zum Vorschein kommt. Parallel zu dem langen Maskenzug, der ein sinnloses Spiel zu sein scheint, verläuft heimlich etwas Aktuelles: der Zerfall der alten, feudalen Welt im Zuge der ‚neuen Ökonomie‘, durch das Eindringen des modernen Geldwesens verkörpert. Und hier ist es wieder der Narr Mephisto, der dabei ist und diesen Prozess auslöst. Vor den Prologen „Vorspiel auf dem Theater“ und „Prolog im Himmel“ ist noch einer platziert: „Zueignung“. Dieser Prolog, in dem der Dichter in Bezug auf das zu vollendende Stück selbst den imaginativen Schaffensprozess thematisiert, hat den Charakter einer Metafiktion, einer Dichtung über die Dichtung. Indem die „Zueignung“ vorausgeschickt wird, soll alles Folgende einschließlich des „Vorspiels“ der Feder des ‚schreibenden Narren‘ Goethe unterliegen, der stets die Perspektive wechselt und das Werk polydimensioniert. Wenn das genus sublime der Erzengel und das genus humile des Mephisto im „Prolog“ die beiden Stilpole des Werkes bilden und dazwischen sich das Drama des unter dem Konflikt der zwei Seelen leidenden Faust abspielt, so hat Goethe das Stück der fundamentalen Gespaltenheit des menschlichen Daseins entsprechend durchstrukturiert. Und in dieser Paradoxie der menschlichen Existenz besteht ein anderer wesentlicher Grund dafür, dass der Narr gefordert wird. Die „tragische Paradoxie, dass der Mensch nur durch den Teufel zu Gott gelangen kann“, fordert den Narren. Daher kommt es, dass die Faust-Dichtung als „sehr ernste Scherze“ bezeichnet wird. Die Feder des ‚schreibenden Narren‘, die mit dem Narren Mephisto durch alle Szenen gelaufen ist, kehrt das ‚theatrum mundi‘ (Welttheater) in die ‚Welt des Theaters‘ um und beschließt die ganze Faust-Dichtung, das „Vergängliche“ und das - 22 - „Ewige“ ambigue vereinigend. Dies ermöglichte gerade die narrenhafte Perspektive des Werkes. „Brot und Wein“ ― Konjunktionen und der Rhythmus der Geschichte beim späten Hölderlin Hiroshi HATAKEYAMA Bisher behandelte die Forschung, die sich mit den späten Gedichten von Hölderlin beschäftigt, oft die Fügung der Wörter. Auch die Konjunktionen, die beim späten Hölderlin auffallend oft auftauchen, haben eine besondere Bedeutung. In der vorliegenden Arbeit werden die Probleme der Verbindung der Wörter durch Konjunktionen anhand seiner theoretischen Schriften über die Tragödien des Sophokles analysiert. Das Tragische ereignet sich nach Hölderlin dadurch, dass, was eigentlich nicht verbunden werden kann, eins wird und sich dann wieder scheidet. Dies ermöglicht die tragische Form, in deren Zentrum der blinde Seher Tiresias steht. Seine Rede, die Hölderlin „Cäsur“ nennt, setzt in die tragische Handlung nicht nur einen Einschnitt, sondern verbindet die zerschnittene Handlung auch wieder. Die Cäsur herrscht dadurch im Rhythmus der Handlung. Die Helden der Tragödien werden vom tragischen Schicksal heimgesucht und „in die exzentrische Sphäre der Todten“ gerissen. Aber diese Begebenheit lässt sich keineswegs aus dem Kausalnexus erklären. Gerade die Rede des Tiresias, die als Cäsur den Rhythmus des tragischen „Transport“ abschneidet, macht die Gewalt aus, die sie als begreifbar darstellt. Hölderlin versteht Tiresias als „Aufseher über die Naturmacht“, die das Tragische bewirkt. Er ist eine Figur, die nicht inmitten der tragischen Handlung steht wie die Helden, sondern die als Außenseiter, der sich in einer anderen Sphäre der Handlung befindet und, die tragische Form trägt. Gerade deshalb, weil er Außenseiter ist, kann seine Rede, „[die]] rhythmische[n] Aufeinanderfolge der Vorstellungen“ einstellen. Cäsur heißt nach Hölderlin „das reine Wort“, das eher auf die Form der Tragödie als auf die Handlung Wirkung ausübt. Auch die Blindheit des Tiresias zeigt, dass er im Gegensatz zu Ödipus jenseits der irdisch-logischen Verknüpfung steht. Seine Rede durchschneidet den unendlich fortdauernden Zusammenhang der Sinne, indem sie die Tragödien mit der göttlich-natürlichen Gewalt verknüpft. - 23 - Die Funktion der Cäsur ist es insofern nicht bloß die Handlung abzuschneiden, sondern mehr noch, die erste und zweite Hälfte der Handlung zu verbinden. Erst mit der Cäsur wird der Rhythmus der tragischen Form erhalten und sie macht diesen Rhythmus wahrnehmbar. Die Cäsur als Konjunktion bezieht sich nämlich auf zwei Rhythmen ― den der Handlung und der Geschichte. In diesem sachlichen Zusammenhang wird nun eine typische Konjunktion, »und«, analysiert. Sie konstituiert den Titel der Elegie „Brot und Wein“ definitiv., In dieser kleinen Partikel konvergiert die hölderlinsche Geschichtsanschauung. Dieses »und« bewirkt den Rhythmus der Geschichte zwischen der Antike und der Neuzeit. Anders gesagt verbindet der Rhythmus selbst diese beiden. Die Kombination der Worte „Brot“ und „Wein“ assoziiert nichts anderes als Körper und Blut Christi. Trotzdem erscheinen in diesem Gedicht keine Verse, die unmittelbar auf das Sakrament hinweisen. Absichtlich hat Hölderlin diesen Titel gewählt, der die Erwartung der Leser präformiert. Umso mehr ist danach zu fragen, was dieses »und« bedeutet. Diese Frage ist von großer Tragweite, denn sie enthält sowohl die Hölderlin höchst eigentümliche Problematik der Fügung der Wörter, als auch die seiner Geschichts- bzw. Mythosanschauung. In der Elegie „Brot und Wein“ ist die Geschichtsanschauung Hölderlins am deutlichsten markiert und hier sind „Brot“ und „Wein“ als mythische Bilder dargestellt. Diese Bilder sind aber ganz entfernt von der authentisch-christlichen Lehre platziert. Hölderlin fügt nämlich zwischen „Brot“ und „Wein“ einige Verse ein, die auf den Mythos von Dionysos anspielen, indem er die Antikes assoziierenden Wörter wie „Tag“, „Licht“ usw. verwendet. Damit bindet er diese beiden Bilder zusammen. Sie haben noch andere wichtige Bedeutung. „Brot“ symbolisiert die Antike, „Wein“ das christliche Zeitalter. Die „Spur der entflohenen Götter“, die der „Weingott“ uns, den „Götterlosen“ bringt, ist Wein, und zwar die Geistigkeit. Hölderlin stellt das Zeitalter nach dem Tod Christi als die geistige Zeit dar. Wie sich diese Geschichtsanschauung in ihm vertieft hat, ist darin angezeigt, dass er in seinen späten Werken dem Wort „Gott“ das Wort „Geist“ vorzieht. Die „Nacht“-Zeit ist keine Zeit des Brotes, sondern die des Weines. Die Konjunktion „und“ im Titel der Elegie stellt nicht nur die beiden Wörter ,„Brot“ und „Wein“ nebeneinander. Sie verbindet das Bild „Brot“, das zur konkreten Zeit der Griechen gehört, mit dem Bild „Wein“, das in den christlich-abstrakten Kontext gehört. Dieses »und« bedeutet also: „Brot“ und dann kommt „Wein“. - 24 - Hölderlin prägt in diesem Titel den Rhythmus der Geschichte mit dieser Konjunktion »und«. Mit anderen Worten bringt diese Konjunktion, die weder auf ein Ding noch auf einen Begriff hinweist, den Rhythmus der Geschichte hervor, der auch weder ein Ding noch einen Begriff betrifft. Die Antike, wo die Sprache nicht funktioniert. -Über G. Hauptmanns „Der Bogen des Odysseus“ und „Festspiel in deutschen Reimen“- Masafumi SUZUKI Der literarische Erfolg Gerhart Hauptmanns wäre ohne O. Brahm, der als Berliner Theaterkritiker und Regisseur den jungen Dramatiker fand, fast undenkbar. Hauptmanns naturalistische Dramen erzielten mit der Hilfe von Brahm hintereinander großen Erfolg. Aber man könnte auch sagen, dass Hauptmann erst nach Brahms Tod sein literarisches Joch abschütteln, und schaffen konnte, was er eigentlich wollte. Das waren die Dramen „Der Bogen des Odysseus“ und „Festspiel in deutschen Reimen“ mit den altgriechischen Elementen. Es ist allgemein anerkannt, dass „Bogen des Odysseus“ unter der Inspiration entstand, die Hauptmann in der Griechenlandreise, die er 1907 gemacht hatte, bekam. Das Drama beschreibt eine Art Variante vom 14. bis 22. Gesangs von Homers „Odyssee“. Im Vergleich mit diesem beschränkt jenes sein Thema mehr auf ein Ziel von Odysseus’ Heimkehr, nämlich auf seine Rache an den Freiern. Die Bühne dieses Dramas ist auf das Anwesen des Sauhirten Eumaios und dessen Umgebung begrenzt, wahrscheinlich weil Penelopeia hier bis zum Schluss überhaupt nicht auftritt. Es hängt wohl mit dem Bauernhof als einzigem Hintergrund zusammen, dass S. Jacobsohn das Drama „bukolischen Naturalismus“ nannte. Aber um diese Kritik richtig zu verstehen, muss man „Griechischer Frühling“, die Reiseaufzeichnung der Griechenlandreise Hauptmanns analysieren. Die höchst verinnerlichte Beschreibung der griechischen Landschaft erfüllt das ganze Werk. Die griechische Natur einschließlich der Ruinen ruft im Verfasser überall die griechische Mythologie, vor allem Homers „Odyssee“, hervor, und wenn Menschen auch darin auftreten, verschmelzen sie mit der umgebenden Landschaft ohne Persönlichkeit wie in der chinesischen Tuschmalerei. Anders - 25 - gesagt, in „Griechischer Frühling“ wird beinahe keine menschliche Beziehung beschrieben. Und in „Bogen des Odysseus“ lässt sich die gleiche Tendenz beobachten. In „Odyssee“ werden 5 enge menschliche Beziehungen um Odysseus beschrieben, nämlich die mit Telemach, Eurykleia, Eumaios, Penelopeia und Laertes. Im Drama werden die rührenden Szenen und die Dramatik des Wiedersehens zwischen den Personen hervorgehoben. In „Bogen des Odysseus“ hingegen wird auf das Wiedersehen kein großer Schwerpunkt gelegt. Während Telemach, Leukone und Eumaios Odysseus am Ende des 4.Akts fast gleichzeitig erkennen, identifizieren Eurykleia und Laertes Odysseus am Ende nicht. Penelopeia tritt nicht einmal auf. Die in solcher Weise keine Vertiefung zeigende Beziehung der Personen, die A. Kerr scharf kritisierte, kommt aber meines Erachtens vom stärker verinnerlichten Odysseus. Wie Hauptmann in „Griechischer Frühling“ sein Gefühl nach außen selten zeigt, und sich mit anderen nicht aktiv in Verbindung setzen will, so entblößt Odysseus seine innere Seite fast nie. Obwohl Homers Odysseus sehr heruntergekommen aussieht, bleibt sein Wesen von Anfang bis Ende dasselbe, und auch der Zuschauer ersihet es leicht. Dagegen kann man bei Hauptmanns Odysseus fast bis zum Ende überhaupt nicht begreifen, was er innerlich denkt, denn man kann mit Odysseus’ Texten seine innerliche Bewegung nicht ersehen. D.h. in diesem Drama verliert der Text, nämlich die Sprache, die Kraft, das Werk entwickeln zu lassen. Wie soll man denn solche Kraftlosigkeit der Sprache verstehen? Auf dieses Merkmal wird schon in Hauptmanns naturalistischen Werken manchmal hingewiesen: Personen können sich mit anderen nicht wesentlich verständigen, und an der Grenze der Sprache lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf. Auch die Erschießungsszene von „Bogen des Odysseus“, wo der heimgekehrte König die Freier einen nach dem anderen fast ohne Erklärung erschießt, nachdem er sich mit anderen Personen in Ithaka in keine wesentliche Verbindung gesetzt hat, erinnert an den Schluss Hauptmannscher naturalistischer Werke. Was die Welt des Werks bewegt, ist nicht die „Sprache“, sondern das „Schicksal“ bei „Bogen des Odysseus“, während es sich um die „Umgebung“ bei den naturalistischen Werken haldelt. In „Bogen des Odysseus“ lässt sich zudem die Verinnerlichung der Hauptperson und die „Verlandschaftlichung der Personen“ (die Personen, die mit der Hauptperson zwar nicht direkt umgehen, aber in ihr vielerlei Gedanken hervorrufen) beobachten. Als solche Personen kann man Odysseus’ Vater Laertes und Penelopeia anführen. Unter anderen sollte man die - 26 - nicht auftretende Penelopeia mit ihrer rätselhaften Vielseitigkeit und ihrem schöpferischen Einfluss auf das Werk als die erfolgreichste verlandschaftlichte Person Hauptmanns betrachten. Im nächsten Werk, „Festspiel in deutschen Reimen“, versuchte Hauptmann weitere Verschmelzung seiner Methoden mit den Antiken. Auf das Entstehen des „Festspiels“ übte „Mimus“, das H.Reich 1903 erschienen ließ, bekanntlich einen großen Einfluss aus. Mimus ist eine Art Performance, die man in der Antike zu festlichen Anlässen improvisiert spielte. Auch hier lässt die Funktion der Sprache nach, indem die Darsteller mimische Gebärden häufig benutzen. Um diese unvollkommene Sprache zu ergänzen, schuf Hauptmann eine eigenartige literarische Methode, den „symbolischen Raum“. Die Räume in seinen Werken beschränken sich nicht nur auf den Platz, in dem die Personen auf- und abtreten, sondern einen Platz, der mit symbolischer Bedeutung versehen ist und in der die zugehörende Person ihre Rolle andeutet. Diese Methode wird auch in seinen naturalistischen Werken, z.B. „Bahnwärter Thiel“, „Vor Sonnenaufgang“ oder „Ratten“ angewendet. Bei „Bogen des Odysseus“ konnte Hauptmann sie nicht anwenden, weil das Spiel immerhin in dem Anwesen des Sauhirten gespielt werden muss; dafür bringt er sie bei „Festspiel“ voll zur Geltung, indem er darin drei Bühnen erdachte. In diesem Sinne wäre das „Festspiel“ die erfolgreichere Verschmelzung seiner Methode mit den Antiken als „Bogen des Odysseus“. Aber seine späteren Werke mit dem antiken Motiv stehen dem „Bogen des Odysseus“ näher als „Festspiel“. Man würde weitere Betrachtung brauchen, um zu erforschen, ob es mit dem grossen Misserfolg von „Festspiel“ zusammenhängt. Mindestens könnte man aber sagen, dass die „Kraftlosigkeit der Sprache“ eines der fundamentalen Merkmale der Werke Hauptmanns ist, egal ob naturalistisch oder nicht. - 27 -