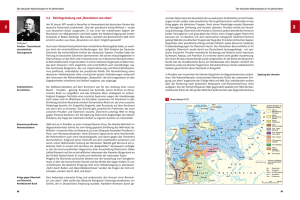

Bismarck und die deutsche Frage 1848 bis 1871

Werbung