Luhmann_Medienbegriff Einbezogene Literatur: (ME

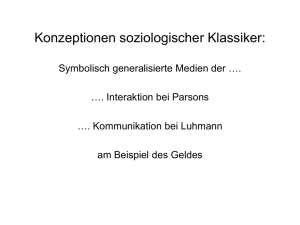

Werbung

Luhmann_Medienbegriff.doc Einbezogene Literatur: (ME) Medientheorien zur Einführung / Dieter Mersch (DG) Anmerkungen [email protected] Kap. 57 (ME) Abschnitt: Niklas Luhmann und die Differenz von Medium und Form (DG) Die Ansätze von Luhmann sind für mich (als Informatiker) von Interesse, da der Begriff der Codierung, des Programms und der verwendete Systembegriff im Kontext >Sematischer Technologien< (semantischer Netze) gut nachvollziehbar sind. (ME/S.208) Das >logische< Fundament bezieht Luhmann … aus den Laws of Form von George Spencer Brown … Ihr entnimmt er jene >Differenzarithmetik<, die die Komplexität von Systemen aus der Rekursion von Unterscheidungen herleitet, wie er überhaupt seine eigene Theorie als Kalkül und System von Unterscheidungen aufbaut, in dem jeder Begriff selbst nur als Relationsbegriff, als Scharnier zwischen Unterscheidungen auftaucht. (ME/S.209) Der Medienbegriff kommt also hier nur am Schluß und bezeichnenderweise als Systemkategorie vor, gleichsam als Unterscheidung in anderen Unterscheidungen. Offenbar lässt sich darum nicht eigentlich von einer >Medientheorie< Luhmanns sprechen, weil der Medienbegriff zunächst hinter den Kommunikationsbegriff zurücktritt und wie schon bei Flusser, Baudrillard und anderen von dorther verstanden wird. Doch spielt er zusehends eine größere und eigenständigere Rolle, bis er zuletzt im Unterschied zur >Form< in Die Kunst der Gesellschaft von 1995 und dem großen Finale der Gesellschaft der Gesellschaft eine konstitutive Rolle gewinnt. Tatsächlich lässt sich sogar sagen, dass die Differenz von <Medium< und >Form< - bzw. auch hier: >Form_i des Mediums_i< - schließlich die Grundunterscheidung von >System< und >Umwelt<, rekonzeptualisiert. (ME/S.210) Kap. Kalküle der Form … Es kommt mit dem Akt der Setzung einer Differenz im >unmarked space< sowie zwei fundamentalen Grundoperationen aus, aus denen sich sämtliche Konstruktionen herleiten lassen: >Crossing< und >Reentry<, sie können insbesondere, wie Luhmann bemerkt, den beiden elementaren Handlungen der Referenz und der Selbstreferenzialität parallelisiert werden. Alles andere besteht aus Rekursionen. Auf ihrer Basis beansprucht das Formkalkül, alle möglichen Systemmodelle zu beinhalten, so dass es sich um den kühnen Versuch eines >Denkens des Denkens< handelt, das dieses durch die abstrakte Form des Unterscheidens selbst begreift (ME/S.211) Nicht, was eine Form ist, steht damit zur Debatte, sondern wie Formen entstehen, was bedeutet, dass Formen keinen unabhängigen oder >ontologischen Status< besitzen, sondern lediglich einen operativen. Sie entstehen durch Differenzoperationen, durch Hervorbringung und Setzung von Unterscheidungen und Unterscheidungen in Unterscheidungen, die zugleich >Einschreibungen< sind … Es gibt kein Zurück zum >unmarked space<. (ME/S.211) Eine Folge von Unterscheidungen erzeugt nach Spencer-Brown eine Struktur, die sich Handlungen verdankt, welche im berühmten „draw a distinction“ ihren Anfang nehmen. Doch erklären sie nicht die Modalitäten ihrer Artikulation – gleichsam die >Umwelt<, worin sie vorgenommen werden, die Elemente, die sie trennen und rekombinieren, das Material, auf das sie sich beziehen, die Eigenart ihrer Performanz usw. Diese markieren das in der Unterscheidung bzw. Form ungedachte Moment und bilden damit die eigentliche Einsatzstelle des Medienbegriffs. Denn das Medium wird vor allem dort bedeutsam, wo die Entfaltung der Formen sich in einem >Horizont< konkretisieren muß, wo danach gefragt wird, was diese >be-dingt<. (ME/S.211,212) Das Bedingende wird dabei selbst noch aufgrund einer Unterscheidung bezeichnet, die das Formkalkül Spencer-Browns überschreitet und die Grundlagen der Systemtheorie erweitert: von der >Form der Form< zur >Form-Medium-Distinktion<. (ME/S.212) Keineswegs bleibt also der Medienbegriff in der Systemtheorie eine Marginalie, wie sich zunächst vermuten ließe, vielmehr nimmt er wider Erwarten eine Schlüsselstellung ein. Zwar kann von Medien sinnvoll nur in Relation zu Systemen gesprochen werden, für die sie Medien sind – auch der Medienbegriff bedarf der >Umwelt<, der >Kontextualisierung< -, doch handelt es sich insofern um eine notwendige Kategorie, als ihm eine zentrale Rolle für die Konstitution von Unterscheidungen … zufällt: „Kommunikationssysteme konstituieren sich selbst mit Hilfe der Unterscheidung von Medium und Form (…) Kommunikation ist nur (…) als Prozess dieser Differenz möglich.“ Systeme, die Sinn generieren wie insbesondere psychische und soziale Systeme, lassen sich ohne die Medien-Form-Unterscheidung weder hinreichend aufbauen noch beschreiben. (ME/S.212) Kap. Form und Medium Luhmann konzipiert die Form-Medium-Differenz entlang einer Reihe weiterer Differenzen, die ihr innewohnen und für Verwerfungen im System traditioneller metaphysischer Unterscheidungen sorgen, mit denen sie ebenso verquickt sind, wie sie sie destabilisieren. Dazu gehören die Unterscheidung zwischen Form und Stoff bei Aristoteles, zwischen actus und potentia in der mittelalterlichen Philosophie oder die Form-Inhalt-Differenz im Deutschen Idealismus und der Philosophie Hegels. Luhmanns Begriffskonstruktion partizipiert an allen und steht doch quer zu ihnen. (DG) Zu Form /vs/ Stoff siehe Medienschema (DG) Zu Form /vs/ Inhalt siehe Medienschema: semantische /vs/ a-semantische Sicht (ME/S.213) So modelliert er das differentielle Gefüge von Medium und Form mit Bezug auf das Begriffspaar „lose Kopplung“ und „strikte Kopplung“, das sich ebenfalls schon bei Heider findet. Beide Ausdrücke sind aufeinander bezogen, wobei das Medium das Vorauszusetzende, das Bedingende ist, das eine Vielzahl möglicher Formen erzeugt. Der Ausdruck >lose Kopplung< gemahnt dabei an ein quasi-atomistisches Gefüge, das nicht gänzlich unstrukturiert ist, aber andere Strukturen zu generieren vermag. (DG) Sind nicht auch die diagrammatischen Basisstrukturen solche Gefüge, die andere Strukturen zu generieren vermögen? Die strikte Kopplung ist dann die „konkrete“ Anwendung der Ordnungsstrukturen, zur Ausformung komplexer Strukturen bzw. repräsentationstechnischer Gebilde. (ME/S.214) Wir haben es folglich mit einer offenen Menge von Elementen zu tun, aus denen sich mögliche Kombinationen ableiten lassen, deren Möglichkeiten aber ihrerseits wieder durch die Elemente begrenzt sind. (DG) Auch das lässt sich sehr gut diagrammatisch lesen. Diagrammgrundtypen und ihre (syntaktische) Ausgestaltung bieten ein definiertes/begrenztes Ordnungs- bzw. Unterscheidungspotential an. (ME/S.214) Das Medium gleicht damit einem Dispositiv, einer >Bedingung der Möglichkeit<, die gleichermaßen eröffnet wie verschließt. Formen bilden konkrete Konstellationen, während Medien ihre Generatoren sind, wobei Formen nicht wiederum in ihre Elemente zurücktreten können, ohne als Formen zerstört zu werden, oder umgekehrt ihrerseits zu >Medien< werden zu können, indem sie selber zu Elementen für höhere Formen werden. (DG) Wenn Formen zu Medien werden können, dann werden also 2 Arten von Formen unterschieden: (einfache symbolische) Formen und „höhere“ Formen. Wenn man diese >höheren Formen< als (diagrammatische) Ordnungsformen auffasst, dann wären die diagrammatischen Formenschätze als mediale Generatoren der >anderen< Formen zu verstehen. (ME/S.214) Historisch sind darum Medien und Formen einem laufenden Prozess der >Kopplung und Entkopplung< unterworfen, einer ständigen Komposition und Dekomposition, wodurch sich erst die konkrete >Fülle< von >Welt< in differenten >Wirklichkeiten< ergibt – ein Prozeß, der insbesondere dem unendlichen Spiel von Figuration und Defiguration bei Derrida und Paul de Man gleicht. (DG) Dieser laufende Prozeß der Kopplung und Entkopplung lässt sich auch diagrammtisch lesen. (ME/S.214) Als Modell für diesen Medien->Begriff< …, wird gewöhnlich der Sand genannt, in den sich wechselnde Gestalten wie Hand, Fuß oder das Schema eines Körpers abdrücken. Nicht entscheidend ist dabei die Bestimmung des Sandes als Material, sondern seine Eigenschaft der losen Körnung, die es überhaupt erst erlaubt, ihm diese unterschiedlichen Formen einzuprägen – Formen, die deswegen im Wind oder am Meeresufer ebenso rasch wieder vergehen. (DG) Das „Mitgehen“-können des Materials (durch seine lose Körnung) erinnert mich an das Mitschwingen der Messvorrichtung im Rahmen der graphematischen Spurverfolgungen. Für Luhmann scheint mir diese Sand-Metapher nicht wirklich gut geeignet zu sein. (ME/S.214) Ein weiteres Modell bildet der Baukasten, dessen verschiedene Elemente sich zu unterschiedlichen Gebilden fügen können, die zwar durch die Menge der Elemente vorgegeben sind, sich jedoch kaum nach einer festen Regel entfalten lassen. Gestatten die Elemente die Hervorbringung ganz unterschiedlicher Anordnungen, so bilden sie als Elemente jedoch nur einen Möglichkeitsspielraum, aus dem >etwas< als etwas hergestellt werden muss. (DG) Diese Modellvariante lässt sich ohne größeren Umstände diagrammatisch lesen. (ME/S.216) Kap. Medialität als >Differential< Lässt sich anhand dieser Paradigmen bereits eine Heuristik entwickeln, so enthüllt sich an ihnen auch der Mangel der Konzeption: Sie denkt in Kombinationen, Ordnungen, Baukästen oder Strukturen, nicht in Materialitäten, woran sich ihr Ästhetisches erst manifestierte. (ME/S.216) Schon die Aufzählung (… der Medien-Beispiele nach Luhmann …) erhellt, dass es zwischen ihnen kaum ein einheitliches Band im Sinne eines tertium comparationis gibt, dass folglich >Medien< keine Klasse besonderer Objekte darstellen, die sich unabhängig von ihren korrelativen Formen beobachten ließen. Vielmehr haben wir es mit einer Relationalität zu tun, die ihre Kontur dem ganzen System von Unterscheidungen verdankt, dessen Formen sie wiederum hervorbringt, aus denen sie allein lesbar erscheinen. (DG) Diagramme (als dienende Ordnungsmuster) sind auch nicht als eine Klasse besonderer Objekte mißzuverstehen. Sie sind nur als „korrelative Form“ in konkreter Anwendung relevant. (DG) Mir geht es im Detail weniger darum, den Medienbegriff von Luhmann „anzureichern“, sondern vielmehr darum, dass es möglich sein könnte, Ordnungsmuster medial aufzufassen. (ME/S.216) Luhmanns Medien->Begriff< verschwimmt so eigentümlich; er nimmt innerhalb der verschiedenen Medientheorien eine quer liegende Position ein, verzichtet auf jede Vorentscheidung etwa für Codes oder Apparate, wie sie den Ansätzen Flussers, Baudrillards oder auch Kittlers zugrunde liegen, und verweigert sich gleichzeitig jeder positiven Bestimmung. (DG) Auch die Sicht der Diagrammatik, bzw, die angebotenen Ordnungsmuster, sind für jeden Code offen. Die Diagrammatik hat für 2D und 3D etwas zu bieten, für Maschinen, Software, Architektur, …. etc. (ME/S.216) Und dennoch ergeben sich eine Reihe überraschender Verwandtschaften und Überlappungen, aus denen sich Konturen eines philosophischen Medienbegriffs abzeichnen lassen – den Luhmann gewiss abgelehnt hätte. Er kann anhand dreier zentraler Gesichtspunkte skizziert werden: Erstens erweisen sich Medium und Form als aufeinander bezogen, und zwar so, dass sie aus denselben Elementen bestehen und sich nur durch ihre relative Unordnung und relative Ordnung voneinander unterscheiden. Es handelt sich also nicht um die Differenz Struktur/Chaos, vielmehr legen die Ausdrücke >lose< und >strikte< Kopplungen nahe, das wir es in beiden Fällen mit >Kopplungen< zu tun haben, d.h. mit Relationen, die sich lediglich graduell voneinander unterscheiden. Entsprechend bedeutet >lose Kopplung< nicht Strukturlosigkeit, sondern Medien erweisen sich selbst schon strukturiert in Bezug auf die Möglichkeiten, die sie zulassen; Sie besitzen zwar das Potential anders verknüpft zu werden, nicht aber beliebig. Die Gradualität der Differenz garantiert ihren Übergang, ihre Variabilität, sofern Medien selbst eine Form zukommt, die es gestattet, sie mit anderen Medien zu verbinden oder in ein System von Schachtelungen einzuspannen, welches die Elemente der jeweils höheren Stufe als Medien liest, aus denen sich neue Formen generieren lassen, die ihrerseits Medien weiterer Formen sind usw. Der zweite Hauptsatz der Medientheorie McLuhans wird so bestätigt (…) und systemtheoretisch reformulierbar: Medien kommen immer nur in anderen Medien vor, wie Formen in Formen oder Unterscheidungen in Unterscheidungen. Medialität ist strukturelle >Inter-Medialität<, was ihre Präsenz verdunkelt und ihre Analysierbarkeit erschwert. Daraus folgt zweitens, dass Medien und Formen nicht selbst etwas sind, sondern sie entstehen und vergehen nur in einem permanenten Prozess des Koppelns und Endkoppelns, so dass sie jeweils nur in Bezug auf diesen beschreibbar erscheinen. Die Eigentliche Bestimmungsgröße ist demnach der Prozeß. Er macht aus ihnen ein >Differential<. Medium und Form funktionieren als solche Differentiale, die übersetzen, transformieren oder verschieben, die aber als Differentiale nicht hervortreten, sondern nur in ihren Wirkungen >sind< und als solche beobachtbar werden. Die Nähe zu Derridas différance ist offensichtlich: Das Medium bezeichnet das Generierende, die Form das Generierte, wobei das Generierende sich auf immer entzieht und sich allein indirekt, d.h. vermöge des Generierten und seiner Bewegungen, Umstellungen und Umbesetzungen als >Spur< oder Residuum lesen lässt.