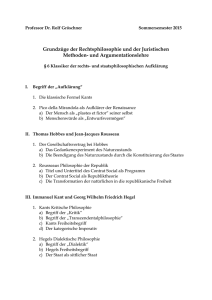

Seminarmaterialien 20

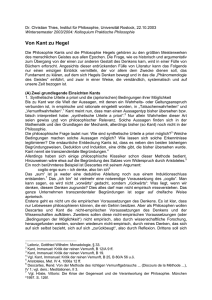

Werbung