2. Wahrscheinlichkeitsrechnung

Werbung

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

22

2. Wahrscheinlichkeitsrechnung

Der Wahrscheinlichkeitstheorie kommt eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen der

deskriptiven und der induktiven Statistik zu. Aufgabe der induktiven Statistik ist es ja,

Verfahren bereitzustellen, die Schlüsse von einer Stichprobe auf die zugehörige Grundgesamtheit ermöglichen. Hierzu muss allerdings erst ein geeignetes Modell für die Grundgesamtheit entwickelt werden. Anstelle der zuvor betrachteten empirischen Verteilungen haben

wir es dabei nun mit theoretischen Verteilungen zu tun, die als mathematische Modelle der

Grundgesamtheit aufgefasst werden können.

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Physikalische Prozesse sind in der Regel, zumindest aus makroskopischer Sicht, in ihrem

Ablauf determiniert, d.h. vorhersagbar. Auch oftmalige Wiederholungen eines Experiments

führen innerhalb der Messgenauigkeit immer zum selben Ergebnis. Im Gegensatz dazu

besitzen Vorgänge im Bereich der Bio-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften häufig den

Charakter von Zufallsexperimenten, d.h., ihr Ausgang ist nicht vorhersehbar. Typische

Beispiele von Zufallsexperimenten sind das Werfen einer Münze oder eines Würfels, das

Ziehen einer Spielkarte, das zufällige Auswählen einer Person und Feststellen ihrer

Körpergröße, ihres Blutdrucks oder ihres täglichen Zigarettenverbrauchs.

Jede einzelne Durchführung eines Zufallsexperiments heißt ein Versuch, sein Ergebnis ein

Versuchsausgang oder Elementarereignis. Alle Elementarereignisse eines Experiments

bilden zusammen den sogenannten Ereignisraum oder Stichprobenraum Ω. So gilt etwa für

das Ausspielen eines Würfels: Ω = {1,2,3,4,5,6}. Natürlich gibt es auch Experimente mit

unendlichem Stichprobenraum. Bei Größen- und Gewichtsmessungen beispielsweise sind die

möglichen Ausgänge beliebige positive Zahlen, d.h., Ω ist in diesem Fall die Menge —0+ aller

positiven reellen Zahlen.

Allgemein bezeichnet man als ein Ereignis A eine beliebige Teilmenge von Ω und man sagt,

A tritt genau dann ein, wenn eines der in A enthaltenen Elementarereignisse eintritt. Enthält A

dabei mehr als ein Elementarereignis, so heißt es zusammengesetzt. So ist z.B. das Würfeln

einer geraden Augenzahl ein zusammengesetztes Ereignis, nämlich zusammengesetzt aus den

Elementarereignissen, die den Augenzahlen 2, 4 und 6 entsprechen: A = {2,4,6}. Insbesondere ist auch Ω selbst ein Ereignis, welches bei jeder Versuchsausführung eines Zufallsexperiments eintritt und deshalb das sichere Ereignis genannt wird. Ferner ist es

zweckmäßig, das Ereignis ∅ zuzulassen, das keinem möglichen Ausgang entspricht und

daher auch unmögliches Ereignis heißt.

Ereignisse können sofort zu neuen Ereignissen kombiniert werden. Sind A,B ⊆ Ω Ereignisse,

so erhält man durch Anwendung der mengentheoretischen Operationen der Durchschnitts-,

Vereinigungs- und Differenzenbildung die weiteren Ereignisse A ∩ B, A ∪ B und A \ B,

welche als „A und B“, „A oder B“ bzw. „A aber nicht gleichzeitig B“ bezeichnet werden. Zu

jedem A kann daher insbesondere auch A = Ω \ A, das komplementäre Ereignis zu A,

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

23

gebildet werden. Ferner heißen zwei Ereignisse A und B disjunkt (oder unvereinbar), wenn

A ∩ B = ∅ gilt.

Wir greifen nochmals auf das einfache Zufallsexperiment „Werfen eines Würfels“ zurück und

stellen uns die Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein bestimmtes

Ereignis, z.B. eine gerade Augenzahl auftritt? Um die Wahrscheinlichkeit P(A) eines

Ereignisses A festzulegen, gibt es verschiedene Zugänge:

•

Wir betrachten unter allen möglichen Ausgängen des Experiments diejenigen, bei

denen das Ereignis A eintritt. Je größer die Anzahl dieser für A günstigen Fälle ist,

desto wahrscheinlicher wird A eintreten. Es ist daher naheliegend, den Anteil der für

A günstigen Ausgänge an allen insgesamt möglichen Ausgängen des Zufallsexperiments als die Wahrscheinlichkeit P(A) des Ereignisses A zu bezeichnen. Die

sogenannte klassische Definition der Wahrscheinlichkeit P(A) eines Ereignisses A für

ein Zufallsexperiment mit endlich vielen gleichwahrscheinlichen Ausgängen (ein

sogenanntes Laplace-Experiment) lautet also

P(A) =

Anzahl der für A günstigen Ausgänge

.

Anzahl der insgesamt möglichen Ausgänge

Aus dieser Definition folgt übrigens sofort, dass stets 0 ≤ P(A) ≤ 1 gilt. Insbesondere

ist P(∅) = 0 und P(Ω) = 1. Die Antwort auf die oben gestellte Frage nach der Wahrscheinlichkeit dafür, dass beim Ausspielen eines Würfels eine gerade Augenzahl

auftritt, ist nun leicht zu finden: Von den sechs möglichen Augenzahlen sind drei,

nämlich eben die geraden Zahlen, für das betrachtete Ereignis A günstig, d.h. P(A) =

3/6 = 1/2.

•

Sind die Voraussetzungen für ein Laplace-Experiment nicht erfüllt, so kann man die

Wahrscheinlichkeit P(A) eines Ereignisses A so festlegen, dass man das Zufallsexperiment n-mal durchführt und die relative Häufigkeit hn(A) für das Auftreten von

A betrachtet. Strebt die Folge hn(A) für n = 1,2,3,... dann einem festem Wert zu, wählt

man als naheliegende Definition

P(A) = lim h n (A)

n →∞

bzw. in der Praxis P(A) ≈ hn(A) für großes n. (Tatsächlich gilt nach dem sogenannten

Gesetz der großen Zahlen, dass hn(A) „fast sicher“ gegen P(A) konvergiert.) Sind etwa

laut Geburtenstatistik unter 4255 Neugeborenen eines Jahres in einer Geburtsklinik

2183 Knaben und 2072 Mädchen, wird man die Wahrscheinlichkeit für die Geburt

eines Knaben mit P(K) = 2183/4255 = 0,513 und für die Geburt eines Mädchens mit

P(M) = 2072/4255 = 0,487 festsetzen.

Heute ist es allerdings üblich, den Begriff der Wahrscheinlichkeit rein axiomatisch festzulegen. Eine Wahrscheinlichkeit ist demnach eine Funktion P, die jedem Ereignis A (aus

einer sogenannte Ereignisalgebra über einem Ereignisraum Ω) eine reelle Zahl P(A) zuordnet,

wobei folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. 0 ≤ P(A) ≤ 1 für alle Ereignisse A

2. P(Ω) = 1

3. P(A ∪ B) = P(A) + P(B) für disjunkte Ereignisse A und B

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

24

Das sind die Axiome der Wahrscheinlichkeitstheorie von Kolmogoroff. Aus ihnen lassen sich

für das praktische Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten sofort einige einfache Folgerungen

ableiten, die wir im Folgenden zusammenfassen.

Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten

Neben den Axiomen 1. bis 3. von Kolmogoroff gelten für beliebige Ereignisse A und B die

nachstehenden Rechenregeln:

4. P(∅) = 0

5. P( A ) = 1 − P(A)

6. A ⊆ B ⇒ P(A) ≤ P(B)

7. P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B) Additionssatz für zwei beliebige Ereignisse

Der zuletzt angeführte Additionssatz gilt für beliebige Ereignisse A und B im Gegensatz zum

Axiom 3., welches nur für disjunkte Ereignisse gültig ist. Im übrigen kann man zeigen, dass

der klassische Wahrscheinlichkeitsbegriff als Spezialfall für ein Zufallsexperiment mit

endlich vielen gleichwahrscheinlichen Ausgängen im Axiomensystem von Kolmogoroff

enthalten ist, sodass sich der axiomatische Wahrscheinlichkeitsbegriff als eine echte

Verallgemeinerung des klassischen erweist.

In vielen Fällen wird die Wahrscheinlichkeit P(A) für das Eintreten eines Ereignisses A

dadurch verändert, dass ein anderes Ereignis B bereits eingetreten ist. Diese neue Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A unter der Bedingung B wird dann die durch B bedingte

Wahrscheinlichkeit von A genannt und mit P(AB) bezeichnet. Ist P(B) = 0, so gilt dann

klarerweise auch P(AB) = 0, für P(B) ≠ 0 dagegen ergibt sich ihr Wert aus der Formel

P(AB) =

P(A ∩ B)

.

P(B)

Aus dieser Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit folgt sofort

P(A ∩ B) = P(AB) P(B) = P(A) P(BA),

der Multiplikationssatz für zwei beliebige Ereignisse A und B. Die beiden Ereignisse A und

B heißen unabhängig, falls

P(A ∩ B) = P(A) P(B)

bzw. gleichwertig dazu, falls P(AB) = P(A) oder (wegen der Symmetrie der Unabhängigkeitsbedingung in A und B) auch falls P(BA) = P(B).

Beispiel: Werfen eines Würfels, Ω = {1,2,3,4,5,6}

•

A = {6} (Würfeln eines Sechsers), B = {2,4,6} (gerade Zahl)

P(A) = 1/6, P(B) = 1/2, P(AB) = 1/3, A und B sind abhängig

25

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

•

A = {1,2} (Augenzahl höchsten 2), B = {2,4,6} w.o.

P(A) = 1/3, P(B) = 1/2, P(A∩B) = 1/6 = P(A) P(B), A und B sind unabhängig

Beispiel: Wir betrachten eine Urne mit 10 Kugeln, davon 4 schwarze (S) und 6 weiße (W)

Kugeln.

•

Werden zwei Kugeln ohne Zurücklegen gezogen, gilt für den ersten Zug etwa P(S1) =

4/10 und für den zweiten Zug P(S2S1) = 3/9 (siehe Baumdiagramm), folglich

P(S1∩S2) = P(S1) P(S2S1) = (4/10)(3/9) = 12/90 ≈ 0,13.

Also sind die beiden Ereignisse S1 und S2 abhängig. Genauso findet man P(S1∩W2) =

24/90 ≈ 0,27, usw.

4/10

6/10

W1

S1

3/9

S2

•

6/9

W2

4/9

S2

5/9

W2

Beim Ziehen mit Zurücklegen hingegen erhält man P(S1∩S2) = P(S1) P(S2) = 0,16,

P(S1∩W2) = P(S1) P(W2) = 0,24, usw. In diesem Fall stellen die jeweiligen Ergebnisse

beim ersten bzw. zweiten Zug unabhängige Ereignisse dar.

Der Multiplikationssatz kann von zwei Ereignissen auf n ≥ 2 Ereignisse wie folgt verallgemeinert werden (der Beweis erfolgt durch vollständige Induktion):

P(A1∩A2∩A3∩ ... ∩An) = P(A1) P(A2A1) P(A3A1∩A2) ... P(AnA1∩ ... ∩An−1)

Beispiel (Geburtstagsparadoxon): Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einer

Gruppe von n ≥ 2 Personen mindestens zwei am selben Tag im Jahr Geburtstag haben. Zur

Lösung dieses Problems bezeichnen wir zunächst das genannte Ereignis mit A. Ferner sei Ak

das Ereignis, dass die k-te von n Personen an einem anderen Tag Geburtstag hat als die k − 1

vorhergehenden Personen (k = 2,3.,...,n). Dann gilt auf Grund des Multiplikationssatzes

P(A) = P(A 2 ∩ A3 ∩ ... ∩ A n )

= P(A 2 )P(A 3 | A 2 )P(A 4 | A 2 ∩ A3 )⋯ P(A n | A 2 ∩ ... ∩ A n −1 )

= (1 −

1

2

3

n −1

)(1 −

)(1 −

)⋯ (1 −

)

365

365

365

365

und damit

P(A) = 1 − P(A)

364 ⋅ 363⋯ (365 − n + 1)

= 1−

.

365n −1

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

26

Die Werte für die gesuchte Wahrscheinlichkeit P(A) in Abhängigkeit von der Personenzahl n

sind in obenstehender Abbildung veranschaulicht. Ab etwa 50 Personen ist es demnach

beinahe sicher, dass zwei unter ihnen am selben Tag Geburtstag haben. Für n = 23 ist P(A) =

0,507, d.h., in einer Gruppe von 23 Personen ist es bereits wahrscheinlicher, dass darunter

zwei Personen am selben Tag im Jahr Geburtstag feiern als dass umgekehrt alle Geburtstage

auf verschiedene Tage des Jahres fallen.

Sicherheitssysteme von Kernkraftwerken

Mit normalem Wasser moderierte Reaktoren, so genannte Leichtwasserreaktoren, sind

zumeist als Druckwasserreaktor (siehe Abbildung, http://www.kernenergie.de) oder als

Siedwasserreaktor ausgelegt. Dabei können Übertemperaturen aus den Brennelementen im

Reaktorkern entstehen, falls die Wärmeerzeugung zu groß oder die Wärmeabfuhr zu gering,

27

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

also kleiner als ein bestimmter Sollwert wird. Insbesondere kann durch Ausfall einer

entsprechenden Kühlung ein Reaktorunfall entstehen. Alle Sicherheitssysteme eines Kernreaktors zielen daher darauf ab, bei einer eingetretenen Störung das Gleichgewicht zwischen

erzeugter und abgeführter Wärme herzustellen.

Sicherheitssysteme sind aus verschiedenen Bauelementen zusammengesetzt. Wir unterscheiden zwischen folgenden Systemen:

•

Ein Seriensystem mit den Komponenten K1, K2, ..., Kn ist ein System, das genau dann

intakt ist, wenn alle Komponenten Ki intakt sind. Dem System entspricht folgendes

Zuverlässigkeitsschaltbild:

K1

K2

Kn

Es sei pi die Wahrscheinlichkeit, dass die Komponente Ki intakt ist, und ferner seien

die Komponenten als unabhängig vorausgesetzt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass

das ganze System intakt ist, nach dem Multiplikationssatz für unabhängige Ereignisse

gegeben durch

pserie = p1 p2 ⋅⋅⋅ pn .

•

Ein Parallelsystem mit den Komponenten K1, K2, ..., Kn ist genau dann intakt, wenn

wenigstens eine der Komponenten Ki intakt ist, und besitzt folgendes Zuverlässigkeitsschaltbild:

K1

K2

Kn

Ist wieder pi die Wahrscheinlichkeit, dass die Komponente Ki intakt ist, und werden

die Komponenten als unabhängig angenommen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass

das Parallelsystem defekt ist, gleich (1 − p1)(1 − p2) ⋅⋅⋅ (1 − pn). Daher ist die

Wahrscheinlichkeit, dass das Parallelsystem intakt ist, gegeben durch

pparallel = 1 − (1 − p1)(1 − p2) ⋅⋅⋅ (1 − pn).

•

Ein k-von-n-System mit den Komponenten K1, K2, ..., Kn (k < n) ist genau dann

intakt, wenn mindestens k der n Komponenten Ki intakt sind. Betrachten wir z.B. ein

2-von-3-System mit folgendem Schaltbild:

28

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

K1

K2

K1

K3

K2

K3

Mit der Wahrscheinlichkeit pi, dass die Komponente Ki intakt ist, gilt in diesem Fall

für die Intaktwahrscheinlichkeit

p2/3 = p1p2(1 − p3) + p1(1 − p2)p3 + (1 − p1)p2p3 + p1p2p3 .

Beispiel (Vergleich der Notkühlsysteme von Westinghouse und der Kraftwerksunion): Das

Notkühlsystem von Westinghouse (WH) besteht aus zwei Strängen, von denen jeder 100%

der erforderlichen Störfallkapazität führen kann. Das System ist folglich ein 1-von-2-Sytsem,

und dementsprechend gilt

pWH = p1/2 = p(1 − p) + (1 − p)p + p2 = 2p − p2 = 1 − q2.

Dabei bezeichnet pi = p (für i = 1,2) die Wahrscheinlichkeit, dass ein Strang intakt ist, und q =

1 − p ist die Defektwahrscheinlichkeit eines Stranges.

Strang 1

Strang 2

System WH

1

2

1

3

1

4

2

3

2

4

3

4

System KWU

Das Notkühlsystem der Kraftwerksunion (KWU) besteht aus vier Komponenten 1, 2, 3, 4,

von denen jede 50% der erforderlichen Störfallkapazität führen kann. Das System KWU ist

also ein 2-von-4-System mit der Intaktwahrscheinlichkeit

pKWU = p2/4 = 6p2(1 − p)2 + 4p3(1 − p) + p4 = 1 − 4q3 + 3q4,

falls wieder alle Intaktwahrscheinlichkeiten pi = p der einzelnen Komponenten gleich groß

sind. Damit ergibt sich als Wahrscheinlichkeit für das Versagen des Notkühlsystems bei

Westinghouse qWH = q2, bei der Kraftwerksunion hingegen qKWU = 4q3 − 3q4. Rechnen wir für

die Defektwahrscheinlichkeit q eines Stranges bei Kernkraftwerken ungefähr mit q ≈ 10−9 pro

Stunde, so erhalten wir

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

29

qWH = 10−18 und qKWU = 4⋅10−27 pro Stunde.

Dementsprechend kann das System der Kraftwerksunion als sicherer angesehen werden.

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit und Bayes’sche Formel

In der Praxis hat man zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeit P(A) sehr oft eine Fallunterscheidung durchzuführen, welche einer disjunkten Zerlegung Ω = B1 ∪ B2 ∪ ∪ Bn des

Ereignisraums entspricht. Sind die Wahrscheinlichkeiten P(Bi) und die bedingten Wahrscheinlichkeiten P(ABi) für alle i bekannt, dann kann P(A) wie folgt ermittelt werden:

A = (A ∩ B1 ) ∪ ... ∪ (A ∩ Bn ) ⇒

P(A) = P(A ∩ B1 ) + ... + P(A ∩ Bn )

= P(A | B1 )P(B1 ) + ... + P(A | Bn )P(Bn ),

also

n

P(A) = ∑ P(A | Bi )P(Bi ) ,

i =1

was auch der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit genannt wird.

Beispiel: Betrachten wir nochmals die Urne mit 4 schwarzen und 6 weißen Kugeln und fragen

nach der Wahrscheinlichkeit P(S2) dafür, beim zweiten Zug ohne Zurücklegen eine schwarze

Kugel zu ziehen. Da beim ersten Zug entweder eine schwarze (S1) oder eine weiße Kugel

(W1) möglich ist, erhalten wir

P(S2 ) = P(S2 | S1 )P(S1 ) + P(S2 | W1 )P(W1 )

=

3 4 4 6 36

+

=

= 0, 40.

9 10 9 10 90

Beispiel: Zur Chipproduktion werden drei Maschinen eingesetzt. Die Maschine M1 deckt 50%

der Gesamtproduktion ab und liefert 3% Ausschuss. Auf die Maschine M2 entfallen 30% der

Produktion bei einem Ausschussanteil von 1%, während die Maschine M3 20% der

Produktion bei einem Ausschussanteil von 2% bestreitet. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit

dafür, dass ein zufällig der Produktion entnommenes Stück defekt ist.

Bezeichnen wir mit A das Ereignis, dass ein fehlerhaftes Stück produziert wurde und mit Mi

das Ereignis, dass ein beliebig ausgewähltes Stück aus der Produktion der Maschine Mi

stammt (für i = 1,2,3). Dann gilt

P(A) = P(A | M1 )P(M1 ) + P(A | M 2 )P(M 2 ) + P(A | M 3 )P(M 3 )

= 0, 03 ⋅ 0, 5 + 0, 01 ⋅ 0, 3 + 0, 02 ⋅ 0, 2 = 0, 022.

Somit beträgt die gesuchte Wahrscheinlichkeit, also der Ausschussanteil insgesamt 2,2%.

Ein einfache Folgerung aus dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit ist die so genannte

Bayes’sche Formel: Ist Ω = B1 ∪ B2 ∪ ... ∪ Bn eine disjunkte Zerlegung des Ereignisraums

und A ein beliebiges Ereignis, so gilt nach Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit

30

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

P(Bi | A) =

P(Bi ∩ A) P(A | Bi )P(Bi )

P(A | Bi )P(Bi )

=

= n

,

P(A)

P(A)

∑ P(A | B j )P(B j )

j=1

also für alle i = 1,...,n

P(Bi | A) =

P(A | Bi )P(Bi )

n

∑ P(A | B )P(B )

j=1

j

.

j

Von der Aufgabenstellung her kann man dabei die Ereignisse B1, B2, ...,Bn oft als mögliche

Ursachen für das Ereignis A deuten. Ist nun das Ereignis A tatsächlich eingetreten, so lässt

dies dann Rückschlüsse auf die möglichen Ursachen zu, indem deren a priori Wahrscheinlichkeiten P(Bi) sich damit a posteriori (nämlich durch das Eintreten von A) zu P(BiA)

ändern.

Beispiel: Wir betrachten nochmals den Produktionsprozess auf den drei Maschinen M1, M2

und M 3 des vorhergehenden Beispiels. Unter der Annahme, dass ein produziertes Stück

fehlerhaft ist, wie groß ist dann nachträglich die Wahrscheinlichkeit, dass es von einer der

Maschinen Mi, i = 1,2,3, stammt?

Zur Beantwortung dieser Frage verwenden wir die Bayes’sche Formel und erhalten

P(M 1 | A) =

P(A | M 1 )P(M 1 ) 0,03 ⋅ 0,5

=

= 0,68 ,

P( A )

0,022

P(M 2 | A) =

P(A | M 2 )P(M 2 ) 0,01 ⋅ 0,3

=

= 0,14 ,

P( A )

0,022

P(M 3 | A) =

P(A | M 3 )P(M 3 ) 0,02 ⋅ 0,2

=

= 0,18 .

P(A)

0,022

Wie nicht anders zu erwarten, hat sich diese Wahrscheinlichkeit für die Maschine M1 mit

einem relativ hohen Ausschussanteil gegenüber der a priori Wahrscheinlichkeit von 0,5

erhöht, dagegen sind die Wahrscheinlichkeiten für die Maschinen M2 und M3 als mögliche

„Ursachen“ für den Fehler jeweils zurückgegangen.

M1

M2

M3

a priori

50%

30%

20%

100%

a posteriori

68%

14%

18%

100%

Zusammenfassung

Ausgangspunkt wahrscheinlichkeitstheoretischer Überlegungen ist der Begriff des Zufallsexperiments, eines im Prinzip beliebig oft wiederholbaren Vorgangs mit unbestimmtem

31

2.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Ausgang. Die einzelnen dabei möglichen Ausgänge bilden Ereignisse. Spezielle Ereignisse

sind das unmögliche Ereignis ∅ und das sichere Ereignis Ω. Zwei Ereignisse A und B werden

als unvereinbar oder disjunkt bezeichnet, wenn das Eintreten von A jenes von B ausschließt

und umgekehrt.

Die Wahrscheinlichkeit P(A) eines Ereignisses A ist für ein Zufallsexperiment mit endlich

vielen gleichwahrscheinlichen Ausgängen nach der klassischen Wahrscheinlichkeitsdefinition

gegeben als das Verhältnis der Anzahl der für A günstigen zur Anzahl der insgesamt

möglichen Ausgänge. Bei der praktischen Bestimmung unbekannter Wahrscheinlichkeiten

wird man in vielen Fällen auf die relative Häufigkeit von Ereignissen zurückgreifen. Auch der

axiomatische Wahrscheinlichkeitsbegriff orientiert sich am Begriff der relativen Häufigkeit

und wird durch die Axiome von Kolmogoroff begründet.

Für das praktische Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten sind u.a. folgende Rechenregeln von

Nutzen:

P( A ) = 1 − P(A) Wahrscheinlichkeit des komplementären Ereignisses

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B) Additionssatz für zwei beliebige Ereignisse

P(A ∩ B) = P(AB) P(B) = P(A) P(BA) Multiplikationssatz für zwei Ereignisse

Dabei bezeichnet P(AB) die bedingte Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A unter der

Bedingung B. Für unabhängige Ereignisse A und B gilt speziell P(A ∩ B) = P(A) P(B).

Weitere wichtige Sätze zur Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten sind der Satz von der totalen

Wahrscheinlichkeit

n

P(A) = ∑ P(A | Bi )P(Bi )

i =1

und die Bayes’sche Formel

P(Bi | A) =

P(A | Bi )P(Bi )

n

∑ P(A | B )P(B )

j=1

j

,

j

mit deren Hilfe man von den a priori Wahrscheinlichkeiten P(Bi) nach Eintreten eines

Ereignisses A auf die a posteriori Wahrscheinlichkeiten P(BiA) schließen kann.

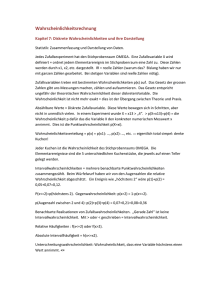

2.2 Diskrete Verteilungen

Wir beschränken uns jetzt auf Experimente, deren Ausgänge durch einzelne Zahlen beschrieben werden können. Beispielsweise ist jedes mögliche Ergebnis beim Ausspielen eines

Würfels in eindeutiger Weise durch die Augenzahl bestimmt. Diese Größe hängt natürlich

vom Zufall, genauer vom Ergebnis des Zufallsexperiments, ab. Man nennt sie deshalb auch

Zufallsvariable. Gewöhnlich werden Zufallsvariablen durch Großbuchstaben, etwa X, Y, Z

symbolisiert. Schreibt man also X für die Augenzahl eines Würfels, dann kann man das

Ereignis „Die Augenzahl des ausgespielten Würfels beträgt 4“ kurz durch „X = 4“ ausdrücken, das Ereignis „Die Augenzahl ist größer oder gleich 3“ durch „X ≥ 3“, usw. Entsprechend schreibt man für die Wahrscheinlichkeiten der genannten Ereignisse kurz P(X = 4)

bzw. P(X ≥ 3). Die Zufallsvariable X kann nur endlich viele Zahlenwerte (mit positiver

32

2.2 Diskrete Verteilungen

Wahrscheinlichkeit) annehmen; eine solche Variable wird diskrete Zufallsvariable genannt

und ihre Verteilung als diskrete Verteilung bezeichnet.

Allgemeiner ist eine diskrete Zufallsvariable dadurch definiert, dass sie nur bestimmte

vorgegebene (höchstens abzählbar viele) Werte x1, x2, x3, ... mit positiven Wahrscheinlichkeiten P(X = x1) = p1, P(X = x2) = p2, P(X = x3) = p3, ... annimmt. Die durch

p

f ( x ) = P(X = x ) = i

0

x = xi

sonst

erklärte Funktion f heißt Wahrscheinlichkeitsfunktion der Zufallsvariablen X. Ferner nennt

man die Funktion

F( x ) = P(X ≤ x ) =

∑p

xi ≤ x

i

− also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Variable X irgendeinen Wert annimmt, der

kleiner oder gleich x ist − die Verteilungsfunktion von X. Zufallsvariable können als

theoretisches Gegenstück zu den Merkmalen der deskriptiven Statistik angesehen werden.

Zwischen der Wahrscheinlichkeitsfunktion und der Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen X besteht dann derselbe Zusammenhang, wie er schon früher für die relative

Häufigkeit und relative Summenhäufigkeit eines Merkmals festgestellt wurde.

Beispiel: Bezeichnet X die Augenzahl beim Würfeln, dann besitzt die Zufallsvariable X die

möglichen Werte x = 1, 2, 3, 4, 5 und 6 mit den Wahrscheinlichkeiten f(1) = P(X = 1) = 1/6,

f(2) = … = f(6) = 1/6 bzw. F(1) = P(X ≤ 1) = 1/6, F(2) = P(X ≤ 2 ) = 2/6, usw. Wahrscheinlichkeitsfunktion f(x) und Verteilungsfunktion F(x) sind in der folgenden Abbildung

dargestellt.

Wahrscheinlichkeitsfunktion f(x) (links) und Verteilungsfunktion F(x) (rechts) von X

Durch die Wahrscheinlichkeits- bzw. Verteilungsfunktion ist eine Zufallsvariable vollständig

bestimmt. Oft genügt aber auch, wie bei der Beschreibung von Stichproben, eine gröbere

Charakterisierung durch geeignete Maßzahlen. Von diesen sind der Mittelwert sowie die

Varianz wohl am bedeutsamsten. Der Mittelwert µ (oder auch Erwartungswert E(X)) einer

diskreten Zufallsvariablen X mit den möglichen Werten x1, x2, x3, ... und der Wahrscheinlichkeitsfunktion f ist gegeben durch

µ = E(X) = ∑ x i f ( x i )

i

und stellt das theoretische Gegenstück zum arithmetischen Mittel einer empirischen Verteilung dar. Analog ist die Varianz σ2 (oder auch Var(X)) definiert durch

33

2.2 Diskrete Verteilungen

σ 2 = Var (X) = ∑ ( x i − µ) 2 f ( x i )

i

= E(X − µ) 2 = E(X 2 ) − µ 2 .

Die Wurzel aus der Varianz bezeichnet man wieder als die Standardabweichung σ.

Für das Würfeln beispielsweise gilt

E(X) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1/6 = 3,5,

Var(X) = E(X2) − µ2 = (12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62) 1/6 − 3,52 = 15,17 − 12,25 = 2,92.

Somit beträgt die theoretisch erwartete Augenzahl µ = 3,5 und ihre Standardabweichung

σ = 1,71.

Ganz allgemein gelten für den Erwartungswert und die Varianz von Zufallsvariablen folgende

Rechenregeln:

E(X + Y) = E(X) + E(Y)

E(aX + b) = aE(X) + b

E(XY) = E(X) E(Y), falls X, Y unabhängig sind

Var(aX + b) = a2 Var(X)

Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y), falls X, Y unabhängig sind

Binomialverteilung

Ein wichtiges Beispiel für die Verteilung einer diskreten Zufallsvariablen ist die sogenannte

Binomialverteilung. Wir betrachten ein Zufallsexperiment und interessieren uns dafür, ob ein

bestimmtes Ereignis A eintritt oder nicht. Das Experiment wird n-mal durchgeführt und dabei

die Anzahl X des Eintretens von A registriert. Entsprechend der Tatsache, dass das Ereignis A

insgesamt nur 0-mal, 1-mal, ... oder n-mal eintreten kann, besitzt die Zufallsvariable X die

möglichen Werte k = 0,1,2,...,n. Wenn bei jeder Versuchsausführung das Ereignis A mit der

Wahrscheinlichkeit p bzw. das sogenannte komplementäre Ereignis A (d.i. das Ereignis

„nicht A“) mit der Wahrscheinlichkeit q = 1 − p eintritt, so kann man zeigen, dass allgemein

die Wahrscheinlichkeit für ein k-maliges Eintreten des Ereignisses A gegeben ist durch

n

f (k ) = P(X = k ) = p k q n −k , k = 0,1,..., n .

k

Eine Zufallsvariable mit einer solchen Wahrscheinlichkeitsfunktion heißt binomialverteilt mit

den Parametern n und p, wir schreiben dafür kurz B(n,p). Für die Werte f(k) gilt stets

n

f (k ) ≥ 0 für alle k sowie ∑ f (k ) = 1 .

k =0

Die nachstehende Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung

für die Parameter n = 8 und p = 0,2, p = 0,5 bzw. p = 0,8.

34

2.2 Diskrete Verteilungen

Beispiel: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei dreimaligem Ausspielen eines Würfels

mindestens einmal einen Sechser zu würfeln? Die Anzahl X der Sechser unter drei Würfen ist

eine binomialverteilte Zufallsvariable mit den Parametern n = 3 und p = 1/6. Die möglichen

Werte für X sind daher k = 0,1,2,3, und die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten sind

0

3

3 1 5

P(X = 0) = f (0) = = 0,5787

0 6 6

1

2

3 1 5

P(X = 1) = f (1) = = 0,3472

1 6 6

2

1

3 1 5

P(X = 2) = f (2) = = 0,0694

2 6 6

3

0

3 1 5

P(X = 3) = f (3) = = 0,0046.

3 6 6

Demnach beträgt die gesuchte Wahrscheinlichkeit P(X ≥ 1) = f(1) + f(2) + f(3) oder einfacher

P(X ≥ 1) = 1 − f (0) = 1 − 0,5787 = 0,4213 ≈ 42%.

35

2.2 Diskrete Verteilungen

Für den Erwartungswert und die Varianz einer Binomialverteilung B(n,p) gelten allgemein

die beiden Formeln

µ = np und σ2 = npq.

Damit beträgt der Erwartungswert für die Anzahl der Sechser unter drei Würfen (siehe obiges

Beispiel) µ = 3⋅(1/6) = 0,5 und die Varianz σ2 = 3⋅(1/6)⋅(5/6) = 0,4166, also σ = 0,65.

Poissonverteilung

Für eine binomialverteilte Zufallsvariable X ist die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten f(k)

für großes n recht mühsam. Ist n sehr groß, p aber gleichzeitig nahe bei Null, dann ist in guter

Näherung f(k) ≈ (λk/k!)e−λ mit λ = np und k = 0,1,...,n. Als Faustregel für die Brauchbarkeit

dieser Approximation gilt n ≥ 30 und p ≤ 0,1. Man bezeichnet eine Zufallsvariable mit der

Wahrscheinlichkeitsfunktion

f (k ) = P(X = k ) =

λk − λ

e für k = 0,1,2,...

k!

als Poisson-verteilt mit dem Parameter λ, und schreibt dafür kurz P(λ). Wie die Binomialverteilung ist auch die Poissonverteilung eine diskrete Verteilung und spielt über die

Tatsache hinaus, dass sie als eine „Grenzverteilung“ für die Binomialverteilung fungiert, auch

als „Verteilung der seltenen Ereignisse“ eine eigenständige Rolle in den Anwendungen:

Beispielsweise folgt die Anzahl der pro Woche in einer Stadt gemeldeten Verkehrsunfälle

einer Poissonverteilung.

Der Erwartungswert und die Varianz einer Poissonverteilung P(λ) betragen – wie man zeigen

kann – µ = λ und σ2 = λ, d.h., Erwartungswert und Varianz sind hier gleich groß.

Beispiel: Ein Hobby-Angler macht die Erfahrung, dass im Mittel drei Fische pro Stunde

anbeißen. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er nach einer Stunde weniger als

drei Fische gefangen hat?

Mit µ = λ = 3 ergibt sich für die gesuchte Wahrscheinlichkeit

3 0 31 3 2 −3 17 −3

P(X < 3) = f (0) + f (1) + f (2) = ( + + )e = e = 0,4232 ≈ 42% .

0! 1! 2!

2

Zusammenfassung

Zufallsexperimente mit quantifizierbaren Ausgängen werden durch Zufallsvariable beschrieben. Eine diskrete Zufallsvariable X kann nur bestimmte Werte xl, x2, ... mit positiver

Wahrscheinlichkeit annehmen. Sie ist charakterisiert durch ihre Wahrscheinlichkeitsfunktion

f mit f(x) = P(X = x) bzw. durch ihre Verteilungsfunktion F, definiert durch F(x) = P(X ≤ x).

Die diskrete Zufallsvariable X besitzt den Erwartungswert µ = E(X) = Σxif(xi) und die

Varianz σ2 = Var(X) = Σ(xi − µ)2f(xi), das theoretische Gegenstück zu Mittelwert x und

Varianz s2 einer empirischen Verteilung.

36

2.2 Diskrete Verteilungen

Der Binomialverteilung liegt das Bernoullische Versuchsschema zugrunde: Ein Zufallsexperiment wird n-mal wiederholt, bei jeder dieser Wiederholungen tritt ein Ereignis A mit

der Wahrscheinlichkeit p ein. Dann ist die Anzahl X der Versuche, bei denen A eintritt,

binomial verteilt mit den Parametern n und p, d.h., die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert

k = 0,l,...,n annimmt, ist gegeben durch

n

f (k ) = p k (1 − p) n − k , k = 0,1,..., n .

k

Der Mittelwert und die Varianz einer binomial verteilten Zufallsvariablen hängen von den

Parametern n und p gemäß µ = np und σ2 = np(1−p) ab. Für n ≥ 30 und p ≤ 0.1 empfiehlt es

sich, die Binomialverteilung durch die Poisson-Verteilung zu approximieren.

2.3 Stetige Verteilungen

Viele Zufallsexperimente lassen sich nur unvollständig durch diskrete Zufallsvariable

beschreiben. Beispielsweise kann man bezüglich des Merkmals „Körpergröße einer

erwachsenen Person“ eine Einteilung in „klein“, „mittel“ bzw. „groß“" treffen und diesen

Ereignissen gewisse Größenindizes, etwa 0, 1 bzw. 2 zuordnen. Man hätte damit die

Körpergröße durch eine diskrete Zufallsvariable mit drei möglichen Werten − allerdings nur

sehr grob beschrieben. Daran ändert auch eine Verfeinerung der Einteilung im Prinzip nichts,

denn die Körpergröße ist von stetiger Natur, d.h., sie kann jeden beliebigen Wert eines

bestimmten Intervalls annehmen. Es ist daher naheliegend, sie durch eine entsprechende

Zufallsvariable X zu beschreiben, für die alle Werte des betrachteten Intervalls auch mögliche

Werte darstellen. Das Ereignis „175 < X < 180“ beispielsweise bedeutet, dass X irgendeinen

Wert aus dem Intervall (175, 180) annimmt. Das Ereignis „X = 180“ hingegen besagt, dass

die Variable X den Wert 180 exakt annimmt, und besitzt im Fall einer stetigen

Zufallsvariablen stets die Wahrscheinlichkeit 0. Wir können in diesem Fall nur für Ereignisse,

die dadurch charakterisiert sind, dass X in ein vorgegebenes Intervall fällt, eine positive

Wahrscheinlichkeit angeben.

An die Stelle der Wahrscheinlichkeitsfunktion einer diskreten Zufallsvariablen tritt nun die so

genannte Wahrscheinlichkeitsdichte (oder kurz Dichte) f der stetigen Variablen X. Dabei

ordnet die Funktion f jedem Wert x eine Zahl f(x) derart zu, dass zu beliebig vorgegebenen

Werten a und b für die Wahrscheinlichkeit P(a < X < b) gilt

b

P(a < X < b) = ∫ f ( x ) dx .

a

Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses „a < X < b“ kann also durch die Fläche ausgedrückt

werden, die von der Kurve der Wahrscheinlichkeitsdichte und der x-Achse zwischen x = a

und x = b eingeschlossen ist (vgl. nachstehende Abbildung). Die Zufallsvariable X wird als

stetige Zufallsvariable bezeichnet und wir sprechen in diesem Fall von einer stetigen

Verteilung der Variablen X.

37

2.3 Stetige Verteilungen

Zwischen der Verteilungsfunktion F, definiert durch

x

F( x ) = P(X ≤ x ) =

∫ f ( t) dt ,

−∞

und der Wahrscheinlichkeitsdichte f einer stetigen Zufallsvariablen X besteht der folgende

Zusammenhang: Der Wert F(a) = P(X ≤ a) stimmt mit der Fläche überein, die zwischen der

Kurve von f und der x-Achse links von der Stelle x = a liegt. Ferner gilt

P(a < X < b) = F(b) − F(a),

wobei auf der linken Seite der Gleichung ebenso P(a ≤ X < b), P(a < X ≤ b) oder P (a ≤ X ≤ b)

stehen kann.

Im Zusammenhang mit der Interpretation der Wahrscheinlichkeitsdichte f sei betont, dass die

Werte von f nicht als Wahrscheinlichkeiten angesehen werden können; f muss daher auch

keineswegs überall kleiner als 1 sein. Wahrscheinlichkeiten werden lediglich durch Flächen

unter der Dichtekurve f dargestellt. Offensichtlich ist die Gesamtfläche unter der Dichtekurve

von f gleich 1, der Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses.

Normalverteilung

Von den in der Praxis vorkommenden stetigen Verteilungen ist die so genannte Normalverteilung die wichtigste. Die Wahrscheinlichkeitsdichte einer normalverteilten Zufallsvariablen X ist durch die Formel

f (x) =

1

σ 2π

e

1 x −µ

−

2 σ

2

gegeben; dabei bedeuten die Parameter µ bzw. σ den Mittelwert bzw. die Standardabweichung von X. Die Normalverteilung wird kurz mit N(µ, σ) bezeichnet. Der Verlauf von

f ist in folgender Abbildung für einige Werte von µ und σ dargestellt. Besonders auffallend ist

das glockenförmige Aussehen dieser Kurven und die Symmetrie bezüglich x = µ.

38

2.3 Stetige Verteilungen

Eine Veränderung von µ bewirkt lediglich eine Verschiebung der betrachteten Glockenkurve

längs der x-Achse. Dagegen beeinflusst der zweite Parameter σ wesentlich die Steilheit der

Kurve; je größer σ, desto kleiner ist das Maximum von f und desto flacher der Abfall nach

beiden Seiten. Im Sonderfall µ = 0, σ = 1 spricht man von der Standardnormalverteilung,

kurz mit N(0, 1) bezeichnet.

Für jede Normalverteilung N(µ, σ) gilt zunächst

∞

∫ f ( x ) dx = 1 .

−∞

Für den Erwartungswert E(X) und die Varianz Var(X) erhält man gerade

∞

E(X) =

∫ x f (x ) dx = µ und

−∞

∞

Var (X) =

∫ ( x − µ)

2

f ( x ) dx = σ 2 .

−∞

Es sei X eine N(µ,σ)-verteilte Zufallsvariable und F ihre Verteilungsfunktion. Für viele

Zwecke ist es nützlich, die Variable X in eine standardnormalverteilte Zufallsvariable Z zu

transformieren. Dies erreicht man, indem man die sogenannte standardisierte Variable

Z=

X−µ

σ

bildet, d.h., indem man jedem Wert x von X den entsprechenden Wert z = (x − µ)/σ von Z

zuordnet. Diesen Vorgang bezeichnet man als Standardisierung von X. Die Zufallsvariable

Z ist nun standardnormalverteilt, für ihre Verteilungsfunktion schreibt man speziell Φ(z).

Diese Funktion ist für z ≥ 0 im Anhang tabelliert. Werte für negative Argumente erhält man

daraus sofort mit Hilfe von Φ(−z) = 1 − Φ(z). Zwischen der Verteilungsfunktion F der

N(µ,σ)-verteilten Zufallsvariablen X und der Verteilungsfunktion Φ der standardisierten

Zufallsvariablen Z = (X − µ)/σ besteht der Zusammenhang

39

2.3 Stetige Verteilungen

F( x ) = Φ (

x −µ

).

σ

Damit ist es möglich, die Werte der Verteilungsfunktion einer beliebigen normalverteilten

Zufallsvariablen mit Hilfe der Tabelle für Φ(z) zu bestimmen.

Beispiel: Sei X eine normalverteilte Zufallsvariable mit den Parametern µ = 15 und σ = 4.

Man bestimme die Wahrscheinlichkeiten (a) P(X < 10), (b) P(X > 10), (c) P(16 < X < 20).

Es ist unter Verwendung der oben angeführten Formeln im Fall (a)

P(X < 10) = F(l0) = Φ(−l,25) = 1 − Φ(l,25) = 0,1056.

Die Frage (b) kann unmittelbar auf (a) zurückgeführt werden:

P(X > 10) = 1 − P(X ≤ 10) = 1 − F(l0) = 0,8944.

Schließlich ist im Fall (c)

P(16 < X < 20) = F(20) − F(l6) = Φ(1,25) − Φ(0,25) = 0,2957.

Für eine normalverteilte Zufallsvariable X mit den Parametern µ und σ gilt näherungsweise

P(µ − σ < X < µ + σ) = 68%

P(µ − 2σ < X < µ + 2σ) = 95,5% ,

P(µ − 3σ < X < µ + 3σ) = 99,7%

denn

P(µ − σ < X < µ + σ) = F(µ + σ) − F(µ − σ) = Φ (1) − Φ (−1) = 2Φ(1) − 1 = 0,6826 ,

usw. Dieses Ergebnis lässt sich folgendermaßen interpretieren: Bei genügend großer Anzahl

von Beobachtungswerten einer normalverteilten Größe liegen ca. 2/3 aller Werte innerhalb

der einfachen, ca. 95% innerhalb der zweifachen und 99,7% innerhalb der dreifachen

Standardabweichung um den Mittelwert herum. Praktisch liegen also fast alle Beobachtungswerte einer normalverteilten Zufallsvariablen innerhalb der 3σ-Grenzen (Drei-Sigma-Regel).

Wir haben die Binomialverteilung unter bestimmten Voraussetzungen durch die PoissonVerteilung angenähert. Die Binomialverteilung kann auch in guter Näherung durch die

Normalverteilung approximiert werden, falls n genügend groß ist.

Satz (Grenzwertsatz von Moivre und Laplace): Ist X eine binomialverteilte Zufallsvariable

mit den Parametern n und p und gilt np(1−p) ≥ 9, dann folgt die Verteilung von X näherungsweise einer Normalverteilung mit µ = np und σ2 = np(1−p), d.h.

P(a ≤ X ≤ b) ≈ Φ (β) − Φ (α )

mit

α=

a − 0,5 − np

np(1 − p)

und β =

b + 0,5 − np

np(1 − p)

.

Es ist bekannt, dass in der Praxis zahlreiche Größen annähernd normalverteilt sind oder sich

in normalverteilte Zufallsgrößen transformieren lassen. Es können, wie der letzte Satz zeigt,

unter bestimmten Voraussetzungen auch verschiedene andere Verteilungen durch die

40

2.3 Stetige Verteilungen

Normalverteilung angenähert werden. Diese Sonderstellung der Normalverteilung wird durch

den Zentralen Grenzwertsatz zum Ausdruck gebracht. Nach diesem ist eine Summe von n

Zufallsvariablen bei großem n annähernd normalverteilt (wenn die Zufallsvariablen

voneinander unabhängig und gleichartig verteilt sind). Diese Tatsache ist der Grund dafür,

dass in der Praxis so oft annähernd normalverteilte Zufallsvariable beobachtet werden, was

meist seine Ursache in einem additiven Zusammenwirken von vielen voneinander

unabhängigen Einflüssen hat.

Weitere stetige Verteilungen sind etwa die stetige Gleichverteilung (zur Simulation von

Zufallsprozessen) oder die Exponential- sowie die Weibull-Verteilung (zur Beschreibung von

Lebensdauern). Eng mit der Normalverteilung hängen die so genannten Testverteilungen

(z.B. t-Verteilung, χ2-Verteilung) zusammen, von denen später noch die Rede sein wird.

Zusammenfassung

Eine stetige Zufallsvariable X kann beliebige Werte (in einem vorgegebenen Intervall)

annehmen und wird durch ihre Wahrscheinlichkeitsdichte f beschrieben. Dabei ist die

Wahrscheinlichkeit P(a < X < b) für beliebige Werte a und b durch die Fläche unter der Kurve

der Dichte f zwischen x = a und x = b gegeben. Weiters gilt P(a < X < b) = F(b) − F(a), wo F

die Verteilungsfunktion von X ist, sowie P(X > c) = 1 − P(X ≤ c). Wichtigstes Beispiel einer

stetigen Verteilung ist die Normalverteilung. Ihre Dichte

f (x) =

1

σ 2π

e

1 x −µ

−

2 σ

2

ist durch zwei Parameter bestimmt, nämlich den Mittelwert µ und die Standardabweichung σ.

Durch die Transformation Z = (X − µ)/σ wird jeder normalverteilten Zufallsvariablen X die

standardnormalverteilte Zufallsvariable Z mit µ = 0 und σ = 1 zugeordnet. Die Werte der

Verteilungsfunktion Φ(z) von Z sind tabelliert, und es gilt Φ(−z) = 1 − Φ(z). Zwischen der

Verteilungsfunktion F der Zufallsvariablen X und der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung besteht der Zusammenhang F(x) = Φ((X − µ)/σ).

Die Normalverteilung stellt auch eine gute Näherung für die Binomialverteilung dar, wenn

np(1 − p) ≥ 9 gilt. Diese Approximation wird durch den Grenzwertsatz von Moivre und

Laplace beschrieben.