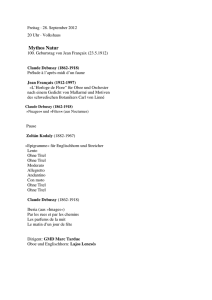

abend_morgenlandMusik - Andreas Delor Neue Musik

Werbung