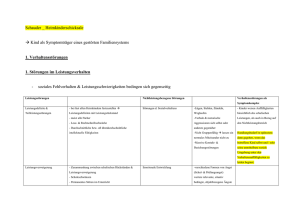

Soziallage, Sozialisationsmilieu, familiale Sozialisation und

Werbung