Aspekte der Aufführungspraxis oder: Wie klingt eine historisch

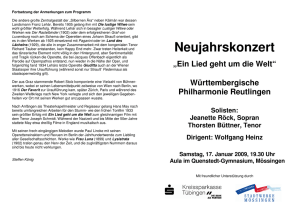

Werbung