Mitteilungen VSD - Volkssternwarte Darmstadt eV

Werbung

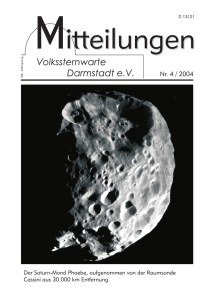

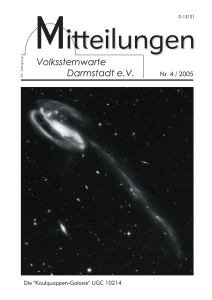

Inhalt, Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neues aus Astronomie und Raumfahrt — Wolfgang Beike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kometenfragmente über Darmstadt — Wolfgang Beike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bericht der Jahreshauptversammlung — Martina Mann und Andreas Domenico . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vorschau Juli / August 2006 — Alexander Schulze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Der 5. astronomische Kinder-Workshop: Raumfahrt“ — Bernd Scharbert . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ” Neue Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit — Bernd Scharbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Meilensteine der Astronomie“ (Rezension) — Andreas Domenico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ” Faszination Universum“ (Rezension) — Andreas Domenico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ” Veranstaltungen und Termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zum Titelbild Am 18. April lieferte das Weltraumteleskop Hubble, dessen Jahre bereits gezählt sind (es wird voraussichtlich 2013 vom James Webb Space Telescope abgelöst), den Astronomen einen außergewöhnlichen Blick auf den Kometen 73P/Schwassmann-Wachmann 3, der noch immer in seine Einzelteile zerfällt. Dabei lieferte Hubble Details über bisher unbekannte Fragmente, die erdgebundenen Teleskopen verborgen geblieben sind und darüber hinaus auch wertvolle Informationen über den Kern des Kometen. Der Komet besteht heute aus einer Kette von etwa drei Dutzend einzelner Fragmente, die sich über mehrere Grad am Himmel erstrecken. Die Aufnahmen belegen dabei, dass einzelne Fragmente des Kometen immer noch weiter auseinander fallen. Hubble entdeckte zahlreiche weitere Minifragmente, die den größeren Brocken schweifartig folgen. Lesen Sie zu diesem Thema den Beitrag Kometenfragmente über Darmstadt“ ab ” Seite 5. (Aufnahme: NASA/ESA). -ad Impressum Die Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt“ ” erscheinen alle zwei Monate im Eigenverlag des Vereins Volkssternwarte Darmstadt e.V. — Der Verkaufspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers wieder. Urheberrechte bei den Autoren. Geschäftsstelle / Redaktion: Flotowstr. 19, 64287 Darmstadt, Tel.: 06151-130900, Fax.: 06151130901. Vertrieb: Peter Lutz. Redaktionsltg.: Andreas Domenico. Layout, Satz: Andreas Domenico. 2 Druck: Digital Druck GmbH & Co KG, Landwehrstr. 58, 64293 Darmstadt. Auflage: 200. Volkssternwarte Darmstadt e.V.: Andreas Domenico (1. Vorsitzender), Bernd Scharbert (2. Vorsitzender), Paul Engels (Kassenwart), Martina Mann (Schriftführerin), Heinz Johann (Sternwartenleiter), Peter Lutz (Vetrieb Mitteilungen). Jahresbeitrag: 60 EUR bzw. 30 EUR (bei Ermäßigung). Konto: 588 040, Sparkasse Darmstadt (BLZ 508 501 50). Internet: http://www.vsda.de, email: [email protected] Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astro-News Neues aus Astronomie und Raumfahrt von Wolfgang Beike Das Weltraumlabor Columbus wurde Ende Mai mit einem Beluga-Großraumflugzeug zum NASAWeltraumbahnhof in Florida transportiert. Das Labor mit modernsten Experimentieranlagen wurde im Bremer Raumfahrtunternehmen EADS Space Transportation entwickelt und montiert. An dem Projekt waren 40 weitere Unternehmen aus zehn europäischen Ländern beteiligt. Columbus ist der zentrale Beitrag der ESA für die ISS. Das Labor soll zehn Jahre lang eingesetzt werden. Während dieser Zeit wollen europäische Wissenschaftler mit Hilfe der Astronauten an Bord zahlreiche Experimente zur Grundlagenforschung durchführen. Columbus wird voraussichtlich im Herbst 2007 mit einem Spaceshuttle zur ISS gebracht. Spezial-Turnschuhe für das Weltall sollen Astronauten künftig dabei helfen, Muskelschwund in der Schwerelosigkeit zu verhindern. Die japanische Sportschuh-Firma Asics stellte einen Prototyp der neuen Treter vor, die der japanische Astronaut Takao Doi bei seinem Shuttle-Flug zur ISS im kommenden Jahr testen soll. Die Space-Schuhe wiegen nur 130 Gramm und sind an den Zehen leicht nach oben gebogen. Dadurch werde die Wade des Trägers selbst unter Schwerelosigkeit ständig beansprucht, erklären die Erfinder. Das Projekt wurde gestartet nachdem ein russischer Kosmonaut geklagt hatte, normale Turnschuhe verursachten ihm im Weltall Schmerzen. Bis zum ersten Einsatz will Asics das Design noch etwas futuristischer gestalten. Das Space Shuttle besitzt etwa 25.000 Hitzeschutzkacheln. Die meisten sind individuell geformt, können deshalb während des Fluges nicht durch Standard-Kacheln ersetzt werden und müssen auch am Boden aufwendig gewartet werden. Die Kacheln verursachen hohe Betriebskosten. Und das alles, weil das Raumschiff rund ist. Jetzt hat das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR) SHEFEX vorgestellt. Bei diesem System werden standardisierte gerade Kacheln verwendet, die nicht so anfällig sind und leicht ausgetauscht werden können. Ein erstes Testmodell sieht aus wie die facettenreiche Spitze eines Füllfederhalters. Ebene Flächen sind in der Herstellung deutlich günstiger als gekrümmte, das Einsparpotenti- Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 al wird auf 50 bis 70 % geschätzt. Eine zweistufige Forschungsrakete ausgestattet mit der neuen Geradwand-Technik erreichte eine Höhe von 210 km. Die Forscher wollten vor allem herausfinden, ob die ungewöhnliche Facetten-Struktur den enormen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre standhält und die Aerodynamik funktioniert. Wann aber das erste Raumschiff in Füllfederhalterform abheben wird, will beim DLR niemand sagen. Die NASA erweitert ihre kostenlose InternetSoftware World Wind, die mit komplexen dreidimensionalen Planetenansichten aufwartet. Bislang werden Erde, Mond, Venus, Mars und Jupiter virtuell dargestellt. Die Planeten lassen sich per Mausklick kippen oder in Rotation versetzen. Nutzer können sogar einen Marsflug simulieren und auf den Bodenkarten Krater und Höhenzüge erkunden. Dazu gibt es Informationen über Raumsonden und Landeroboter. Nötig dazu ist eine schnelle Verbindung ins Netz und etwas Geduld beim Ausprobieren. (worldwind.arc.nasa.gov). Auf dem Saturnmond Titan gibt es riesige Dünenfelder, die an Wüsten wie die Sahara oder die Namib auf der Erde erinnern. Die in Radaraufnahmen der Raumsonde Cassini entdeckten Dünen sind bis zu 150 Meter hoch und mehrere hundert Kilometer lang, berichtet ein internationales Forscherteam. Anders als irdische Sanddünen bestehen die Dünen auf Titan jedoch vermutlich aus Wassereiskristallen oder einem organischen Material, so genau weiß man das noch gar nicht. Breite, Abstand und Länge der Dünen auf dem Saturnmond sind sehr ähnlich wie bei irdischen Längsdünen etwa in der Wüste Namib. Die Dünenfelder überstreichen große, äquatornahe Bereiche des Saturnmondes. Da sie ungefähr in Ost-West-Richtung angeordnet sind, vermuten die Forscher, daß die Dünen durch östliche Winde geformt wurden. Als nächstes soll geklärt werden, welche geologischen Prozesse diese sandgroßen Körner produzieren. Pikante Dreiecksgeschichten gibt es nicht nur bei Menschen, sondern auch im All. Der Planet Neptun hat seinen größten Mond Triton einem anderen Himmelskörper ausgespannt. Das schließen amerikanische Astronomen aus Berechnungen zur Her- 3 Astro-News . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kunft des ungewöhnlichen Neptunbegleiters, der fast eineinhalbmal so groß ist wie der Nachbarplanet Pluto. Demnach wanderte Triton zusammen mit seinem ursprünglichen Partner als Teil eines Doppelsystems durch das Sonnensystem und geriet dabei in die Nähe des Neptun. Seine große Anziehungskraft trennte das Paar: Triton wurde zum ständigen Begleiter des Planeten, während sein ExPartner durch die Trennung in die andere Richtung beschleunigt wurde und verschwand. In den Außenbereichen unseres Sonnensystems liegt der Kuiper-Asteroidengürtel. Kürzlich legten Astronomen eine Untersuchung vor, bei der die Bahnen seiner 1.100 bisher bekannten Objekte sehr genau vermessen wurden. Sinn des zwei Jahre dauernden Projektes war es, ein besseres Verständnis für diese äußert langsam über den Himmel wandernden Asteroiden zu entwickeln. So zeigte sich, daß etliche Asteroiden nur in Sonnennähe in den Kuiper-Gürtel eintauchen, den größten Teil ihrer Bahn aber weit außerhalb durchlaufen. Andere wiederum besitzen eine zur Ekliptik stark geneigte Bahn wie etwa der 500 km-Asteroid Buffy. Diese fernen Himmelskörper sind kaum noch an die Schwerkraft der Sonne gebunden. In der Vergangenheit könnten sie etwa durch Begegnungen mit Neptun oder auch durch einen vorbeiziehenden Stern auf eine exotische Umlaufbahn gezwungen worden sein. Scheinbar gibt es außerhalb des Kuipergürtels noch einiges zu entdecken. Seit den sechziger Jahren bereitet Wega den Astronomen Kopfzerbrechen, weil sie doppelt so hell strahlt wie sie nach der Theorie eigentlich sollte. Jetzt gelang es Deane Peterson von der Stony Brook University und ihrem Team mit modernsten interferometrischen Techniken, das Rätsel zu lösen: Wega rotiert extrem schnell und ist dadurch stark abgeplattet. Sie ist an den Polen mit 10.000◦ C deutlich heißer als am Äquator, der 8.000◦ C aufweist. Zufällig zeigt ihre Polachse fast genau auf die Erde, sie erscheint uns also besonders heiß bzw. leuchtstark. Das geschätzte Alter des Sterns muß von 350 auf 570 Millionen Jahre korrigiert werden. Wega gilt zudem als Prototyp eines jungen Sterns mit einer Gas- und Staubscheibe, in der möglicherweise Planeten entstehen. Aus dem neuen Alter folgt deshalb, daß die Entstehung von Planeten 4 langsamer abläuft, als bislang gedacht. Geologen haben unter dem Eisschild der Antarktis den mit 480 km Durchmesser größten bekannten Meteoriten-Krater der Erde entdeckt. Der gewaltige Einschlag könnte vor 250 Millionen Jahren das große Massensterben zwischen den Erdzeitaltern Perm und Trias verursacht haben. Die Wissenschaftler stützen ihre Thesen auf Gesteinsdichtemessungen von Satelliten, Höhenradaraufnahmen und Vermessungen der Erdkrustendicke. Die klimatischen Veränderungen führten zum Aussterben von über 90 % der Arten insbesondere von Trilobiten (Krebse) und frühen Korallen. In der beginnenden Trias schlug die Stunde der Vögel und Reptilien, die Zeit der Dinosaurier begann. Ihre Herrschaft sollte 185 Millionen Jahre währen, und wiederum war es ein verheerender Asteroidentreffer, diesmal auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan, der ihren Untergang beschleunigte. Was war vor dem Urknall? Diese Frage gilt unter Kosmologen als unbeantwortbar, ja als unsinnig. Doch neue Theorien rücken die Zeit“ vor der Er” schaffung unseres Kosmos zusehends in Reichweite physikalischer Forschung. Amerikanischen Forschern gelang es nun zu zeigen, daß vor dem Urknall ein Universum ganz ähnlich dem unseren existiert haben könnte, das allerdings nicht expandierte, sondern kollabierte. Diese Idee des Big-Crunch ist nicht neu. Das gewaltige Problem dabei ist, daß sich im Augenblick des Urknalls die gesamte unvorstellbar große Masse des Universums auf die Größenordnung von atomaren Teilchen konzentrierte. Eine physikalische bzw. mathematische Beschreibung solcher extremen Zustände war bisher nicht möglich. Die Forschergruppe nutzte für ihre Rechnungen die Quantenschlaufen-Theorie, eine der führenden Ansätze zur Vereinigung von Quantentheorie und Relativitätstheorie. In dieser Theorie besitzt die Raumzeit selbst eine diskrete Struktur, ist also gequantelt. Der uns vertraute, scheinbar kontinuierliche Raum ist darin ein feines Gewebe aus eindimensionalen Quantenfäden. Unter den extremen Bedingungen des Urknalls zerreißt dieses Gewebe, wodurch die Gravitation zu einer abstoßenden Kraft wird – dadurch kehrt sich der Kollaps des Vorgängerkosmos zur Expansion unseres Universums um. ¦ Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beobachtungen Kometenfragmente über Darmstadt 73P/Schwassmann-Wachmann 3 zerfällt von Wolfgang Beike Ein seltenes Schauspiel bot sich am diesjährigen Frühlingshimmel. Eine ganze Armada von Kometenfragmenten zog in geringem Abstand an der Erde vorbei und zerbröselte dabei immer weiter. Einige dieser Bruchstücke waren so hell, daß sie im Fernglas sichtbar wurden. Aber der Reihe nach. Was bisher geschah Komet Schwassmann-Wachmann 3 war die dritte und letzte Entdeckung der beiden Astronomen Arnold Schwassmann und Arno Arthur Wachmann an der Hamburger Sternwarte in Bergedorf. Am 2. Mai 1930 fand sich der Schweifstern auf einer ihrer Fotoplatten. Er umrundet die Sonne innerhalb von nur 5,4 Jahren. Sein Orbit ist für einen Kometen auffallend klein: Es reicht ungefähr von der Erdbahn bis zum Jupiter. SW3 ist ein kleiner Komet. Sorgfältige Messungen am französischen Observatorium in Meudon ergaben einen Kerndurchmesser von nur 400 Metern. So gelang es trotz intensiver Bemühungen nicht, ihn bei der nächsten Wiederkehr 1935-1936 zu finden. Auch bei den folgenden Vorbeiflügen an der Sonne blieb er verschollen. Erst am 13. August 1979 entdeckten ihn zufällig Astronomen in Australien wieder. Seine Bahn hatte sich inzwischen wegen eines Rendezvous mit Jupiter verändert. Auch bei der nächsten Wiederkehr, 1985/86, versteckte sich SW3 vor den Teleskopen der Astronomen. Erst 1990 gelang es, ihn abermals zu finden. Doch 1995 sollte sich einiges ändern. Anfang September, als sich der Schweifstern am Himmel nahe bei der Sonne befand und mit optischen Fernrohren nicht zu sehen war, bemerkten Radioastronomen einen unerwarteten Anstieg der Kometenaktivität. Nachdem er sich von der Sonne wieder weit genug entfernt hatte, leuchtete er in den Teleskopen auch deutlich heller als erwartet. Anfang Oktober 1995 stieg die Helligkeit nochmals deutlich an. Der Komet wurde zum Feldstecherobjekt. Die Ursache der unerwarteten Helligkeitszunahme offenbarte sich im Dezember, als Observatorien von mehreren Kometenkernen berichteten. SW3 war offensichtlich in mindestens fünf Teile zerbrochen. Der Grund dafür ist nie ganz geklärt worden, doch vermutlich haben Wärmespannungen im Kern während des Vorbeiflugs an der Sonne zur Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 Spaltung geführt. Drei Bruchstücke von SW3 — C, B und E — konnten bei der nächsten Rückkehr im Jahr 2001 wieder aufgespürt werden und auch diesmal waren sie heller als erwartet. Aber immerhin war der Zerfall nicht weiter fortgeschritten – damals wurden keine neuen Fragmente entdeckt. In der Nacht vom 23. auf den 24. April 2006 fand das Very Large Telescope (VLT) der ESO ein Fragment von SW3, das sich erst vor wenigen Tagen gelöst hat. Zur großen Verwunderung der Forscher zerfiel auch dieses Fragment in weitere Einzelteile. Bis Anfang Mai wurden fast 60 Trümmerteile des Kometen aufgespürt. Es dürfte hier zu einer wahren Explosion von frischem Material aus dem Kometeninneren gekommen sein. Je kleiner die Teile werden, desto kürzer scheinen sie zu leben und teilen sich danach erneut, bis der gesamte Komet ein Staubwölkchen ist. Der Komet über Darmstadt Doch nun zum praktischen Teil. Nach dem Vortrag über Schwarze Löcher von Sebastian Hönig am 29. April präsentierten wir unseren Gästen noch in der Dämmerung Saturn in den Teleskopen des Observatoriums. Natürlich sorgte der schnelle Zerfall des Bröselkometen, von dem auch die Medien Notiz nahmen, für Gesprächsstoff und eine halbe Stunde später ließ sich die C-Komponente von Schwassmann-Wachmann mit einem Fernglas nahe der Kastensterne des Herkules aufspüren. Verglichen mit dem berühmten Kugelhaufen M 13 war das Kometenfragment zwar nur ein müdes Wölkchen aber der Anblick steigerte sich im Zwölfzöller. Am Abend des 2. Mai entstand folgende Aufnahme der C-Komponente am Zwölfzöller, der Komet war jetzt noch knapp 17 Millionen km von der Erde entfernt. Wer mit hoher Vergrößerung beobachtete sah, wie sich die Lage des Kometen zu den Feldsternen ständig veränderte. In sechs Minuten wanderte SW3 um einen Jupiterdurchmesser am Himmel weiter, an einem Tag überquerte er jetzt 3◦ . 5 Beobachtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die B-Komponente Etwa 11◦ westlich von der hellen C-Komponente ließ sich am 2. Mai mit einem 20-cm-DobsonTeleskop bei 50-facher Vergrößerung die BKomponente einfangen. Sie war kleiner, schimmerte eine Magnitude schwächer besaß aber ein helles Zentrum. Bemerkenswerterweise erschien sie völlig rund zeigte also keinen Schweifansatz oder ähnliches. Hochauflösende Aufnahmen bei sehr ruhiger Luft zeigten, daß die B-Komponente Ende April aus zwei Kernbruchstücken bestand, die dicht nebeneinander herflogen. Nach einem moderaten Ausbruch Anfang Mai war B zunächst wieder diffuser und schwächer geworden, aber am Morgen des 8. Mai wurden die Beobachter erneut durch eine starke Kondensation überrascht, die es Tags zuvor nicht gegeben hatte: Viel frischer Staub war von dem kleinen Kern freigesetzt worden. Unter sehr dunklem Himmel konnte B sogar mit bloßem Auge gesehen werden. In dieser Zeit wurden Jets und Streamer beobachtet. Folgende drei Aufnahmen zeigen, wie schnell sich die Koma in wenigen Tagen verändert hat. Die C-Komponente von SW3 am 2. Mai, Aufnahme mit Digitalkamera am Zwölfzöller des Observatoriums. 6 Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beobachtungen Veränderungen der B-Komponente, Aufnahmen am 5., 8. und 9. Mai von Horace Smith am 24-Zöller der Michigan State University. Das wissenschaftliche Interesse an SW3 ist groß. Selbst die besten Teleskope der Welt wie Hubble, Spitzer oder das japanische Subaru reservierten Beobachtungszeit für die Kometenfragmente. Die Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble, die auf dem Titel dieser Mitteilungen abgebildet ist, gibt einen Eindruck davon, wie viele Kernbruchstücke im Kielwasser der B-Komponente drifteten. Am 12. Mai befanden sich die Komponenten von SW3 in Erdnähe. Der Abstand verringerte sich auf nur“ 11 Millionen km. Dies ist weniger als al” les, was helle Kometen seit Hale-Bopp erreichten. Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 Selbst der erdnahe Komet Hyakutake blieb uns weiter vom Leib. Viele Beobachter hofften deshalb auf Sternschnuppenströme so wie sie auch im Entdeckungsjahr des Kometen zu sehen waren. Ende Mai verschwanden die Komponenten in der Morgendämmerung, das Perihel fand am 7. Juni statt. Im Juni wanderte der Komet in südliche Gefilde und verlor an Helligkeit. Zumindest die größeren Komponenten B und C haben der Sonneneinwirkung standgehalten. Vielleicht gibt es in fünfeinhalb Jahren ein Wiedersehen mit SchwassmannWachmann 3. ¦ 7 Aus dem Verein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bericht der Jahreshauptversammlung von Martina Mann und Andreas Domenico 16 stimmberechtigte Mitglieder fanden sich am 8. April 2006 um 20.00 Uhr zur ordentlichen Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) der Volkssternwarte Darmstadt e.V. im Vortragssaal des Observatoriums Ludwigshöhe ein. Lesen Sie hier eine Zusammenfassung aus dem Protokoll. Die Begrüßung und Eröffnung der Versammlung erfolgte durch den 1. Vorsitzenden Andreas Domenico. Die Einladung wurde über die Mitteilungen fristgerecht an alle Mitglieder verschickt, womit die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung festgestellt wurde. Nach dem Verlesen der Tagesordnung wurde Martina Mann als Protokollführerin bestimmt. Berichte Mitgliederstatistik: Im Bericht über die Lage ” des Vereins“ stellte der 1. Vorsitzende die Mitgliederstatistik vor. Ende 2005 gab es 119 ordentliche Mitglieder, wovon knapp 80 % männlich sind. Es gab 7 Neuzugänge und 3 Austritte. Somit können wir einen leichten Aufwärtstrend verzeichnen. Veranstaltungen: Bei den Vortragsveranstaltungen gab es im Jahr 2005 sechs Gastdozenten, aber nur zwei Referenten aus dem Verein. Auch der Tag der offenen Tür“ 2005 war ein großer Erfolg, ” der sehr viele Besucher auf die Sternwarte lockte. Mitteilungen: Auch im vergangenen Jahr wurden wieder sechs Ausgaben der Mitteilungen hergestellt und veschickt. Die Zahl der Autoren hat jedoch drastisch abgenommen. Derzeit verfassen nur noch drei Mitglieder regeläßig Artikel und Rubriken. Der 1. Vorsitzende — gleichzeitig Redaktionsleiter der Mitteilungen — bittet die anwesenden aktiven Mitglieder mehr Artikel zu schreiben, um das Vereinsheft abwechslungsreicher zu gestalten. Homepage: www.vsda.de ist zu einer vielbesuchten Web-Adresse geworden. Die Webseite wird positiv hervorgehoben, da schon viele Besucher den dort beschriebenen Anfahrtsweg nutzen konnten. Umstritten sind die Veränderungen im Design, seit die Seiten auf PHP umgestellt wurden. Berichte der Gruppenleiter: Heinz Johann berichtete in seiner Eigenschaft als technischer Leiter der Sternwarte über erfolgte und noch durchzuführende Baumaßnahmen im Observatorium. So wurden 2005 ein Spülbecken im Toilettenvorraum 8 installiert und die Eingangstür neu gestrichen. Das Plattformdach, das sich im letzten Winter unter dem Gewicht der Schneedecke gesenkt hatte, wurde zwischenzeitlich angehoben. Der 2. Vorsitzende Bernd Scharbert berichtete über die Astronomischen Workshops. 2005 fanden zwei Workshops für Grundschulkinder statt. Die Nachfrage bei den Eltern ist nach wie vor sehr hoch. Die Beobachter Dr. Robert Wagner und Wolfgang Beike berichteten über Aktivitäten auf dem Sektor Astrofotografie. Dabei konnte (oder mußte) festgestellt werden, daß die chemische Fotografie in der VSDA praktisch ausgestorben ist. Derzeit beschäftigen sich etwa fünf Beobachter mit digitaler Astrofotografie, teils mit Digitalkameras, teils mit Webcams. Kassenbericht Der Kassenwart Paul Engels gab einen Überblick über den Stand des Girokontos, welches in 2005 ausgeglichen abschloß. Es gab abgesehen von der Schilder-Spende und den Barspenden im Observatorium, die nicht in der Auflistung aufgeführt sind, nur kleinere Spenden. Um größere Investitionen zu tätigen benötigen wir mehr und größere Spenden. Die Kosten für Wasser, Kanal und Müllabfuhr sind gleich geblieben, die Kosten für Herstellung und Versand der Mitteilungen sind hingegen relativ hoch. Jedoch sind diese Investitionen unverzichtbar, da das Vereinsheft für viele nicht-aktive Mitglieder die einzige Verbindung zum Verein darstellt. Bis heute fehlen noch ein einige Beitragszahlungen von Mitgliedern. Nicht nur der Kassenwart hofft, dass diese noch gezahlt werden. Andreas Domenico gab den Überblick über die Nebenkasse (Barkasse des 1. Vorsitzenden), in die alle Bareinnahmen aus Eintritten, Spenden und Verkäufen im Observatorium fließen. Die Einnahmen durch Eintrittsgelder sind mit rund 1800 Euro recht hoch. Der Reingewinn ist weitaus geringer als diese Summe, denn ihr sind u. a. die Honorare der Gastdozenten, Rückerstattungen für Aufwendungen und die Kosten der Geschäftsstelle (Büroma- Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aus dem Verein terial, Porto, Telefon etc.) abzuziehen. Der Verein verzeichnet keine hohen Gewinne und kommt somit den Auflagen der Gemeinnützigkeit nach. Der Freistellungsbescheid wurde zuletzt am 21.06.2005 ausgestellt und ist für 3 Jahre gültig. Die Kassenprüfer Roswitha Steingässer und Lothar Wallat bescheinigten eine ordungsgemäße Buchführung. Anschließend wurde die Entlastung des Vorstandes beantragt, die mit 14 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen bestätigt wurde. Vorstandswahl Für die Durchführung der Neuwahl des Vorstandes wurde Dr. Robert Wagner als Wahlleiter bestimmt. Die Vorschläge für den 1. Vorsitzenden waren: Andreas Domenico, Bernd Scharbert und Peter Lutz. Andreas Domenico wurde mit 15 Stimmen und 1 Enthaltung als 1. Vorsitzender wiedergewählt. Für den 2. Vorsitzenden wurden Bernd Scharbert und Peter Lutz vorgeschlagen. Bernd Scharbert wurde mit 15 Stimmen und 1 Enthaltung als 2. Vorsitzender wiedergewählt. Als Beisitzer wurden Heinz Johann, Dr. Dirk Scheuermann, Peter Lutz, Paul Engels, Martina Mann, Wolfgang Beike und Dr. Robert Wagner vorgeschlagen. Alle Vorgeschlagenen wurden mit 15 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung en-bloc“ gewählt. Lothar Wallat ” bleibt im Amt als Kassenprüfer. Als zweiter Kassenprüfer wurde Dr. Dirk Scheuermann vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Aktivitäten 2006 Mitteilungen: Wie bereits festgestellt gibt es zu wenige Autoren. Es erfolgte ein Aufruf an die Mitglieder aktiv an den Mitteilungen mitzuwirken und beispielsweise über folgende Themen zu schreiben: Beobachtung, Bebachtungstechnik, Themen aus Astronomie und Raumfahrt. Homepage: Zukünftig sollen Berichte oder Zusammenfassungen über die auf der Sternwarte stattfindenden Vorträge online gestellt werden. Auch müssen mehr Informationen für die Jugend bereit gestellt werden. Die Beobachtungsergebnisse, z. B. Fotos, sollten ebenfalls aktualisiert werden. Derzeit existieren nur alte Beobachtungsberichte und Aufnahmen auf den Webseiten. Im Allgemeinen soll die Webseite der VSDA aktueller und pflegeleichter werden. Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 Vortragsraum: Die Fotowand des Vortragsraumes wird aktualisiert. Zur Zeit hängen nur ältere Fotos an der Fotowand. Ebenso soll die Ausstellung in der Sternwarte erweitert bzw. aktualisiert werden, z. B. durch neue Poster und Modelle. Tour nach Effelsberg: Für den kommenden Herbst ist eine Tour zum Radioteleskop in Effelsberg geplant. Je nach Teilnehmerzahl wird ein Bus organisiert oder mit Privatfahrzeugen die Fahrt angetreten. Optikpflege: Dieses Jahr wird sich unter Organisation von Dr. Robert Wagner um die Pflege und Justierung der Optik sowie das Beschichten der Spiegel gekümmert. Astro-CD: Es wird eine Astro-CD zur Präsentation der VSDA mit folgendem Inhalt erstellt: Einführung in die Astronomie, Informationen zur VSDA, Fotos der Beobachtungs-CD von Wolfgang Beike. Planeten-Wanderweg: Die Idee eines PlanetenLehrpfades im Darmstadt Stadtwald — in der Nähe des Observatoriums — wird momentan diskutiert. Unterstützung könnte von Seite des Odenwaldclubs kommen, auch andere Sponsoren sollten einfach zu finden sein, da ein Vermerk des Sponsors leicht an den einzelnen Stationen anzubringen ist. Es muss nun überlegt werden, wie sich der PlanetenWanderweg umsetzen lässt, bzw. ob der Forst einem solchen Vorhaben überhaupt zustimmt. Veranstaltungen: Die astronomischen Workshops für Grundschulkinder werden fortgeführt (der nächste ist bereits am 15. Juli). Das Angebot soll auch auf Workshops und Seminare für Ältere ausgeweitet werden. Angestrebt werden auch ein weiterer Tag der Offenen Tür“ sowie ein Raum” ” fahrttag“ der zusammen mit der ESOC veranstaltet werden könnte, sowie eine Infostand-Aktion in der Innenstadt. Renovierungen: Im Observatorium haben bereits umfangreiche Renovierungsarbeiten begonnen. Diese betreffen den Aufenthaltsraum (ehem. Jugendraum) und die Bibliothek. Demnächst werden auch die Wegweiser in der Sternwarte erneuert, sowie zahlreiche weitere kleine und große Bau-, Renovierungs- und Entrümpelungsmaßnahmen durchgeführt. ¦ 9 Astronomischer Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorschau Juli / August 2006 von Alexander Schulze Menkalinan Aur Lyn Capella LMi Cam Mirfak Dubhe Per UMa NCP Polaris Ari Hamal Alioth Tri Cas Mirach And UMi CVn Benetnasch M31 NGP Dra Cep Com IC 1396 Lac Boo M39 Arcturus Psc Deneb CrB Cyg Peg Vega Vir HD 143454 Her Lyr VEq Cet Vul Del Se1 Sge Ganymede Jupiter Equ Altair IC 4665 NGC 6633 Aql Aqr Lib Se2 Oph Sct Cap M25M24 WS M8 NGC 6530 PsA 6 5 4 3 2 1 Nunki Sgr Mic Kaus Australis M6 M7 Shaula CrA Alle Zeitangaben für ortsabhängige Ereignisse beziehen sich auf Darmstadt, 49◦ 50’ N, 08◦ 40’ O. Alle Zeitangaben erfolgen (soweit nicht anders angegeben) in Ortszeit (CEST/MESZ). Sonne Zu Anfang Juli finden wir die Sonne im Sternbild Zwillinge, wo sie ihr Deklinationsmaximum für dieses Jahr hinter sich gebracht hat. Am 21. Juli wechselt sie gegen 00:54 weiter ins Sternbild Krebs, am 10. August gegen 23:58 in den Löwen. Ihre Deklination sinkt dabei von anfangs +23◦ 08’27” Datum 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09. Antares Sco Aufgang 05:23 05:35 05:57 06:17 06:42 Untergang 21:35 21:27 21:06 20:42 20:08 Tag 16:12 15:51 15:09 14:25 13:26 Nacht 07:48 08:09 08:51 09:35 10:34 auf +18◦ 08’47” am ersten August und schließlich +08◦ 28’11” am ersten September. Der Erdabstand erreicht am 04. Juli gegen 01:00 sein diesjähriges Maximum von 1,01669741 AU und fällt bis zum ersten August auf 1,0150 AU, bis zum ersten September schließlich auf 1,0093 AU. Am 01. Juli beginnt gegen 15:42 die Sonnenrotation Nr. 2045, am 28. Juli gegen 20:39 die Sonnenrotation Nr. 2046 und am 25. August gegen 02:11 die Sonnenrotation Nr. 2047. Dämm. Beginn –:– 00:50 23:41 22:57 22:08 Dämm. Ende –:– 02:13 03:20 04:00 04:41 Astron. Nachtl. 00:00 01:23 03:39 05:03 06:33 Tabelle 1a: Dämmerungsdaten, Tag- und Nachtlänge 10 Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astronomischer Kalender In Tabelle 1b sind Daten zur Sonnenbeobachtung aufgeführt. Sie werden für jeden Sonntag im Vorschauzeitraum angegeben und gelten für 12 Uhr Ortszeit. R ist der Durchmesser der Sonnenscheibe, P beschreibt die seitliche Neigung der Sonnenachse. Datum 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. R 15’43,”9 15’43,”9 15’44,”1 15’44,”5 15’45,”2 P −2,◦13 +1,◦05 +4,◦17 +7,◦21 +10,◦11 B +3,◦01 +3,◦75 +4,◦45 +5,◦08 +5,◦65 L 348,◦81 256,◦16 163,◦52 70,◦91 338,◦31 B beschreibt die heliographische Breite, L die heliographische Länge der Sonnenmitte. R dient dem Sonnenbeobachter zur Auswahl der richtigen Kegelblende, P , B und L zur Anfertigung eines Gitternetzes der Sonnenoberfläche. Datum 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. R 15’46,”1 15’47,”2 15’48,”4 15’49,”8 P −12,◦85 −15,◦39 −17,◦71 −19,◦80 B +6,◦14 +6,◦55 +6,◦87 +7,◦09 L 245,◦74 153,◦18 60,◦66 328,◦17 Tabelle 1b: Beobachtungsdaten Sonne Mond In den Tabellen 2a, 2b und 2c sind die Monddaten für Juli und August zusammengestellt. Datum 01.07. 03.07. 11.07. 13.07. 17.07. 25.07. 29.07. 02.08. 09.08. 10.08. 16.08. 23.08. 26.08. 01.09. 07.09. 08.09. Zeit 22:11 18:18 05:20 19:33 21:29 07:01 15:02 10:27 13:20 20:27 04:07 21:37 03:22 00:38 20:52 05:04 Ereignis Apogäum erst. Viert. Vollmond Perigäum letzt. Viert. Neumond Apogäum erst. Viert. Vollmond Perigäum letzt. Viert. Neumond Apogäum erst. Viert. Vollmond Perigäum (404,448 km) (364,288 km) (405,406 km) (359,749 km) (406,269 km) (357,175 km) Tabelle 2a: Astronomische Daten Mond (Mondbahn und Phasen) Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 Datum 01.07. 02.07. 07.07. 09.07. 14.07. 15.07. 21.07. 22.07. 28.07. 29.07. 04.08. 06.08. 10.08. 12.08. 17.08. 18.08. 25.08. 25.08. 02.09. 02.09. 08.09. 08.09. 14.09. 14.09. Zeit 10:31 16:28 20:34 18:35 01:18 23:09 12:43 12:40 21:42 19:30 19:52 01:19 20:58 04:21 16:05 15:39 15:07 23:49 00:10 08:44 03:24 13:30 14:44 20:25 Ereignis Nulldurchgang Lib. in Länge Nulldurchgang Lib. in Breite Min. Lib. in Länge (−6,◦292) Max. Lib. in Breite (+6,◦600) Nulldurchgang Lib. in Länge Nulldurchgang Lib. in Breite Max. Lib. in Länge (+5,◦629) Min. Lib. in Breite (−6,◦610) Nulldurchgang Lib. in Länge Nulldurchgang Lib. in Breite Min. Lib. in Länge (−7,◦110) Max. Lib. in Breite (+6,◦724) Nulldurchgang Lib. in Länge Nulldurchgang Lib. in Breite Max. Lib. in Länge (+6,◦896) Min. Lib. in Breite (−6,◦740) Nulldurchgang Lib. in Länge Nulldurchgang Lib. in Breite Min. Lib. in Länge (−7,◦538) Max. Lib. in Breite (+6,◦841) Nulldurchgang Lib. in Länge Nulldurchgang Lib. in Breite Max. Lib. in Länge (+7,◦770) Min. Lib. in Breite (−6,◦818) Tabelle 2b: Astronomische Daten Mond (Librationsdaten) 11 Astronomischer Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum 02.07. 09.07. 15.07. 22.07. 29.07. 06.08. 12.08. Zeit 16:19 18:09 22:24 12:08 10:29 00:43 03:31 Ereignis Nulldurchgang ekl. Breite Min. der ekl. Breite (−5,◦038) Nulldurchgang ekl. Breite Max. der ekl. Breite (+5,◦079) Nulldurchgang ekl. Breite Min. der ekl. Breite (−5,◦161) Nulldurchgang ekl. Breite Merkur Merkur befindet sich zu Anfang des Vorschauzeitraumes im Sternbild Krebs und steht kurz vor seiner unteren Konjunktion und der hiermit verbundenen Schleife. Seine Deklination beträgt anfangs +18◦ 32’51”; auf seiner in Richtung Süden ausgerichteten Bahn kehrt er zunächst am 04. Juli gegen 03:53 bei einer Rektaszension von 08h 11m 52,s 34 seine Bewegungsrichtung um und erreicht dann am 15. Juli gegen 04:51 ein Deklinationsminimum von +16◦ 04’12,”8. Kurz zuvor war der Planet am 14. Juli gegen 20:40 in das Sternbild Zwillinge eingetreten; dort wird er am 28. Juli gegen 18:51 bei einer Rektaszension von 07h 28m 13,s 21 erneut seine Bewegungsrichtung umkehren. In Rechtläufigkeit tritt Merkur dann am 09. August gegen 20:50 wieder ins Sternbild Krebs ein, um dort am 10. August gegen 01:34 ein Deklinationsmaximum von +19◦ 43’01,”4 zu erreichen. Seine nun wieder in Richtung Süden zeigende Bahn führt ihn schließlich am 21. August gegen 16:30 ins Sternbild Löwe; bis zum ersten September erreicht seine Deklination +10◦ 10’49”. Datum 18.08. 25.08. 02.09. 08.09. 14.09. Zeit 15:09 23:35 08:27 13:01 20:22 Ereignis Max. der ekl. Breite (+5,◦214) Nulldurchgang ekl. Breite Min. der ekl. Breite (−5,◦276) Nulldurchgang ekl. Breite Max. der ekl. Breite (+5,◦295) Tabelle 2c: Astronomische Daten Mond (ekliptikale Breite) August gegen 08:39 einen Nulldurchgang und erreicht am 29. August gegen 08:30 ein Maximum von +01◦ 46’15”. Der Erdabstand sinkt von anfangs 0,6745 AU auf ein mit der unteren Konjunktion verbundenes Minimum von 0,57356 AU am 15. Juli gegen 09:31; er steigt dann wieder auf 0,7474 AU am ersten August und 1,3650 AU am ersten September, um schließlich am 07. September gegen 19:39 ein Maximum von 1,38374 AU anzunehmen. Der Sonnenabstand steigt von seinem Anfangswert von 0,4644 AU auf ein Maximum von 0,46670 AU, das auf den 05. Juli gegen 00:40 fällt, um dann wieder auf ein Minimum von 0,30750 AU am 18. August gegen 00:18 abzunehmen. Bis zum Ende des Vorschauzeitraumes steigt der Sonnenabstand dann wieder bis auf 0,3575 AU. Die Elongation des innersten unserer Planeten beträgt zu Vorschaubeginn +21,◦9; am 18. Juli kommt es gegen 09:07 zu einer unteren Konjunktion mit einem Abstand von 4,◦93 zur Sonne. Bis zum 07. August gegen 02:32 sinkt die Elongation dann auf ein Minimum von −19,◦187. Am ersten September ereignet sich dann gegen 06:49 eine obere Konjunktion in einem Sonnenabstand von 1,◦72. Die ekliptikale Breite Merkurs sinkt von anfangs −01◦ 29’16” auf ein Minimum von −04◦ 57’26”, das am 19. Juli gegen 18:10 angenommen wird, hat dann am 13. Zu Anfang Juli steht Merkur zum Zeitpunkt des Sonnenunterganges am Himmel; seine Höhe zu diesem Zeitpunkt beträgt dann 07◦ 49’. Der Wert nimmt allerdings rapide ab, und nach dem 11. Juli geht Merkur vor der Sonne unter. Am Abendhimmel wird er dann wieder ab dem 27. August sichtbar und erreicht am ersten September zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs wieder eine Höhe von (nur) 01◦ 16’. Dazwischen liegt eine Sichtbarkeitsperiode am Morgendhimmel: Vom 22. Juli bis zum ersten September steht Merkur bei Sonnenaufgang über dem Horizont. Zwischen dem 26. Juli und dem 26. August beträgt seine Höhe über 5◦ , zwischen dem ersten August und dem 20. August über 10◦ . Ein Maximum von 13◦ 56’ fällt auf den 10. August. Venus Venus beginnt ihre Reise über den Himmel im Sternbild Stier. Vom 17. Juli gegen 06:23 bis zum 19. Juli gegen 09:02 befindet sie sich auf einem kurzen Exkurs in einem schmalen Ausläufer des Orion, danach in den Zwillingen. Am 11. August tritt Venus dann gegen 07:19 in den Krebs, am 27. August gegen 11:33 in den Löwen ein. Ihre Deklination beginnt zu Beginn des Vorschau- 12 Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astronomischer Kalender zeitraumes +20◦ 13’31”; sie steigt auf ein Maximum von +22◦ 49’20,”8, das auf den 23. Juli gegen 09:38 fällt, und nimmt dann bis zum ersten August auf +22◦ 25’08”, bis zum ersten September auf +14◦ 44’39” ab. Die Elongation des Planeten steigt von −30,◦8 auf −15,◦0; die ekliptikale Breite steigt von −01◦ 27’14” auf +01◦ 03’21”, wobei der Nulldurchgang auf den 03. August gegen 23:14 fällt. Der Erdabstand steigt Datum 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09. Aufgang 03:29 03:32 03:54 04:26 05:14 Untergang 19:07 19:36 19:57 19:59 19:45 von 1,38 AU auf 1,64 AU, während der Sonnenabstand von 0,7249 AU auf 0,7185 AU abnimmt. Im vorliegenden Vorschauzeitraum ist Venus ein Beobachtungsobjekt der Morgenstunden: Am ersten Juli beträgt ihre Höhe zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs 15◦ 59’; der Wert steigt bis auf ein Maximum von 17◦ 07’, das am 22. Juli angenommen wird, und sinkt bis zum ersten September wieder auf 12◦ 42’. Helligkeit −3,m8 −3,m8 −3,m8 −3,m8 −3,m8 Phase 85 88 92 94 97 Größe 12,”3 11,”6 11,”0 10,”6 10,”3 Elong. −30,◦8 −27,◦4 −23,◦1 −19,◦4 −15,◦0 Erdabst. 1,38 1,45 1,54 1,59 1,64 Tabelle 3: Astronomische Daten Venus Mars Mars’ Bahn zieht durch die Sternbilder Krebs, Löwe (Eintritt am 03. Juli gegen 00:36) und Jungfrau (Eintritt am 29. August gegen 06:26) in Richtung Himmelsäquator; seine Deklination sinkt von anfangs +17◦ 06’01” auf +10◦ 25’14” am ersten August und +02◦ 38’29” am ersten September. Die Elongation des roten Planeten sinkt von +37,◦5 auf +17,◦0; auch die ekliptikale Breite ist rückläufig und sinkt von +01◦ 14’24” auf +01◦ 02’20” am ersten August und +00◦ 49’02” am ersten September. Der Erdabstand steigt von Datum 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09. Aufgang 08:38 08:32 08:25 08:20 08:14 Untergang 23:34 22:57 22:11 21:31 20:43 2,35 AU auf 2,58 AU, während der Sonnenabstand von 1,6659 AU auf 1,6441 AU leicht zurückgeht. Der Transit verschiebt sich von 16:06 auf 14:29, und da auch die Transithöhe von 57◦ 07’ auf 42◦ 38’ abnimmt, verschlechtern sich die Beobachtungsbedingungen immer weiter. Am ersten Juli erreicht der Planet zum Zeitpunkt des Sonnenunterganges noch eine Höhe von 17◦ 26’; bis zum 08. Juli steht er zu diesem Zeitpunkt mehr als 15◦ über dem Horizont, bis zum 29. Juli über 10◦ und bis zum 31. August schließlich über 5◦ . Helligkeit +1,m8 +1,m8 +1,m8 +1,m8 +1,m8 Phase 96 97 98 99 99 Größe 4,”0 3,”9 3,”7 3,”7 3,”6 Elong. +37,◦5 +32,◦8 +27,◦2 +22,◦6 +17,◦0 Erdabst. 2,35 2,42 2,50 2,54 2,58 Tabelle 4: Astronomische Daten Mars Jupiter Jupiter befindet sich zu Beginn des Vorschauzeitraumes in einer RückläufigkeitsSchleife im Sternbild Waage. Während die Rückläufigkeit schon zu Anfang des hier diskutierten Zeitraumes endet, bleibt er dem Sternbild aber noch eine Weile treu. Am 02. Juli erreicht Jupiter gegen 00:18 das Deklinationsmaximum der Schleife, das bei −13◦ 22’46,”9 liegt; etwas später endet die Rückläufigkeit am 06. Juli gegen 20:54 mit einer Bewegungsumkehr bei einer Rektaszension von 14h 27m 28,s 74. Bis zum ersten August sinkt die De- Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 klination des Gasriesen auf −13◦ 47’58”, bis zum ersten September auf −14◦ 58’13”. Die Elongation des Planeten sinkt von +120,◦0 auf +65,◦0, die ekliptikale Breite von +01◦ 09’16” auf +00◦ 54’08”. Der Erdabstand Jupiters steigt von 4,83 AU auf 5,74 AU, während der Sonnenabstand von 5,4101 AU auf 5,3966 AU rückläufig ist. Der Transitzeitpunkt verschiebt sich von 21:15 auf 17:28, die Transithöhe sinkt von 26◦ 47’ auf 25◦ 10’. Jupiters Sichtbarkeit am Abendhimmel verschlechtert sich damit: Seine Höhe zum Zeitpunkt des Son- 13 Astronomischer Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nenuntergangs beträgt am ersten Juli noch 26◦ 35’; bis zum 14. Juli beträgt sie mehr als 25◦ , bis zum 10. August mehr als 20◦ . Eine Höhe von mehr als Datum 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09. Aufgang 16:17 15:23 14:21 13:34 12:39 Untergang 02:16 01:21 00:15 23:19 22:17 15◦ bleibt uns noch bis zum 06. September erhalten. Helligkeit −2,m1 −2,m0 −1,m9 −1,m8 −1,m7 Größe 40,”7 39,”1 37,”2 35,”8 34,”2 Elong. +120,◦0 +106,◦8 +91,◦4 +79,◦3 +65,◦0 Erdabst. 4,83 5,03 5,28 5,50 5,74 Tabelle 5: Astronomische Daten Jupiter Saturn Saturn bewegt sich in Richtung Süden; seine Bahn beginnt im Sternbild Krebs und führt ihn am 31. August gegen 08:24 in den Löwen. Im Laufe der hier diskutierten zwei Monate reduziert sich seine Deklination von +18◦ 27’28” auf +16◦ 17’11”. Seine Elongation sinkt von +31,◦2 auf −20,◦4; der Nulldurchgang und damit die Konjunktion des Ringplaneten fällt auf den 07. August gegen 13:54 (Sonnenabstand 0,◦80814). Die ekliptikale Breite steigt von +00◦ 46’10” auf +00◦ 50’46”. Der Erdabstand steigt von 9,99 AU auf ein mit der Konjunktion verbundenes Maximum von 10,16112 AU, das am 07. August gegen 18:32 angenommen wird, und sinkt bis zum Ende des Vorschauzeitraumes wieder auf 10,09 AU. Der Sonnenabstand steigt Datum 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09. Aufgang 08:03 07:18 06:23 05:38 04:43 Untergang 23:15 22:24 21:22 20:32 19:30 Helligkeit +0,m4 +0,m4 +0,m3 +0,m3 +0,m5 durchgehend von 9,1397 AU auf 9,1520 AU. Der Betrag der Ringöffnung geht weiter zurück. Der Transitzeitpunkt verschiebt sich von 15:39 auf 12:06, die Transithöhe sinkt geringfügig von 58◦ 36’ auf 56◦ 25’. Saturn ist anfangs ein Objekt der Abend-, später dann ein Objekt der Morgenstunden: Am ersten Juli beträgt die Höhe zum Zeitpunkt des Sonnenunterganges 14◦ 09’; bis einschließlich 09. Juli bleibt sie über 10◦ , bis zum 22. Juli über 5◦ . Nach dem 08. August geht Saturn vor der Sonne unter; dafür geht er genau an diesem Tag zum ersten Mal vor der Sonne auf. Ab dem 22. August beträgt seine Höhe zum Zeitpunkt des Sonnenaufganges über 10◦ , ab dem 05. September über 20◦ . Größe 16,”6 16,”4 16,”3 16,”3 16,”4 Ringng. −18,◦09 −17,◦45 −16,◦62 −15,◦92 −15,◦07 Elong. +31,◦2 +19,◦6 +5,◦5 −6,◦2 −20,◦4 Erdabst. 9,99 10,09 10,16 10,16 10,09 Tabelle 6: Astronomische Daten Saturn Uranus Auch im vorliegenden Vorschauzeitraum bleibt Uranus weiterhin im Sternbild Wassermann. Die Bahn des rückläufigen Planeten zeigt in Richtung Süden; die Deklination verringert sich von anfangs −06◦ 47’53” auf −07◦ 29’40”. Uranus erreicht seine Oppositionsstellung kurz nach Ende des Vorschauzeitraumes am 05. September gegen 12:38. Der Erdabstand fällt in den kommenden zwei Monaten durchgehend von 19,64 AU auf 19,08 AU; ein mit der Opposition verbundenes Minimun von 19,07541 AU ereignet sich am 04. 14 September gegen 13:49. Der Sonnenabstand steigt von 20,081 AU am ersten Juli auf 20,084 AU am ersten September. Die ekliptikale Breite des Planeten sinkt von −00◦ 47’20” auf ein Minimum von −00◦ 48’45” am 4. September gegen 15:58. Der Transit des grünen Gasriesen verschiebt sich von 05:54 auf 01:44; die Transithöhe verringert sich von 33◦ 26’ auf 32◦ 44’. Ab dem 08. Juli ereignet sich der Transit vor dem Sonnenaufgang. Die Helligkeit der Planetenscheibe steigt von 5,m8 auf 5,m7; die Größe liegt bei 3,”4. Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astronomischer Kalender Datum 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09. Aufg. 00:34 23:24 22:17 21:21 20:13 Unterg. 11:24 10:28 09:19 08:21 07:11 Elong. −114,◦3 −127,◦8 −144,◦5 −158,◦4 −175,◦4 Erdabst. 19,64 19,44 19,25 19,14 19,08 Tabelle 7: Astronomische Daten Uranus Neptun Neptun bewegt sich im Sternbild Steinbock, und wie im Falle von Uranus führt die Bahn des ebenfalls rückläufigen Planeten in Richtung Süden. Die Deklination, die deutlich unter der von Uranus liegt, sinkt dabei von −15◦ 12’51” auf −15◦ 42’32”. Auch Neptuns Opposition ereignet sich in den kommenden zwei Monaten: Sie fällt auf den 11. August gegen 06:58. Der Erdabstand fällt von 29,27 AU auf ein mit der Opposition verbundenes Minimum von 29,03977 AU am 10. August gegen 19:20 und nimmt bis zum ersten September wieder auf 29,11 AU zu. Der Sonnenabstand sinkt geringfügig von 30,054 AU auf 30,053 AU. Die ekliptikale Breite Neptuns geht von −00◦ 11’57” auf −00◦ 12’44” zurück. Pluto Pluto ist weiterhin im Sternbild Schwanz der Schlange aufzufinden. Er bewegt sich zur Zeit in Rückläufigkeit und hat das Deklinationsmaximum seiner Schleife gerade hinter sich gebracht. Seine Deklination sinkt von −15◦ 42’51” am ersten Juli auf −15◦ 57’06” am ersten September. Ein Ende der Rückläufigkeit fällt mit einer zweiten Bewegungsumkehr der Schleife bei einer Rektaszension von 17h 35m 09,s 62 auf den 05. September gegen 10:35. Die Elongation Plutos sinkt von +164,◦2 auf +105,◦6, die ekliptikale Breite von +07◦ 38’04” auf +07◦ 21’29”. Der Erdabstand steigt von 30,16 AU auf 30,88 AU, der Sonnenabstand von 31,135 AU auf 31,164 AU. Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 Der Transitzeitpunkt des blauen Gasriesen verschiebt sich von 04:17 auf 00:07 und damit in eine beobachtungsfreundliche Zeit. Die Transithöhe liegt dabei nicht ganz so optimal (sie sinkt von 25◦ 01’ auf 24◦ 31’), was wir der südlichen Stellung und der weiter in Südrichtung zeigenden Bahn des Planeten verdanken“. Die Größe der Planeten” scheibe liegt bei 2,”1, die Helligkeit bei 7,m8. Datum 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09. Aufg. 23:25 22:29 21:21 20:26 19:18 Unterg. 09:05 08:08 06:59 06:02 04:52 Elong. −139,◦6 −153,◦2 −169,◦9 −176,◦3 +159,◦5 Erdabst. 29,27 29,14 29,05 29,04 29,11 Tabelle 8: Astronomische Daten Neptun Der Transitzeitpunkt verschiebt sich von 00:30 auf 20:18, die Transithöhe geht leicht von 24◦ 29’ auf 24◦ 14’ zurück; entsprechend verschlechtern sich die Beobachtungsbedingungen. Der Transit erfolgt ab dem 05. September vor Sonnenuntergang. Die visuelle Helligkeit sinkt von 13,m9 auf 14,m0, die Größe der Planetenscheibe liegt bei 0,”3. Datum 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09. Aufg. 19:40 18:44 17:36 16:41 15:34 Unterg. 05:15 04:18 03:10 02:13 01:06 Elong. +164,◦2 +151,◦5 +135,◦3 +121,◦9 +105,◦6 Erdabst. 30,16 30,25 30,42 30,61 30,88 Tabelle 9: Astronomische Daten Pluto 15 Astronomischer Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderliche Sterne Die Tabelle 10 enthält Angaben über Maxima und Minima der Helligkeit veränderlicher Sterne in den Monaten Juli und August. Datum 03.07. 01:30 12.07. 00:15 12.07. 20:15 Ereignis Min Min Max Stern β Per (Bedeckungsver.) XZ And (Bedeckungsver.) δ Cep Datum 26.07. 00:05 31.07. 00:15 07.08. 01:45 14.08. 01:00 19.08. 00:15 23.08. 01:00 24.08. 21:45 25.08. 00:05 28.08. 00:30 Ereignis Min Min Max Max Min Min Max Min Min Stern β Per (Bedeckungsver.) XZ And (Bedeckungsver.) η Aql (δ–Cep–Stern) δ Cep XZ And (Bedeckungsver.) U Cep (Bedeckungsver.) δ Cep β Lyr (Bedeckungsver.) U Cep (Bedeckungsver.) Tabelle 10: Veränderliche Sterne Sternbedeckungen durch den Mond In Tabelle 11 finden sich alle in den Monaten Juli und August von Darmstadt aus beobachtbaren Sternbedeckungen durch den Mond. In diesen zwei Monaten kommt es zur Bedeckung von acht helleren Sternen während des nächtlichen Beobachtungsfensters, das angesichts der sommerlichen Dämmerungsdaten recht eingeschränkt ist; zu einer Bedeckung wurden Anfang und Ende notiert. Bei diesem Ereignis, der Bedeckung von 23 τ Sco am 04. August, liegt auch das Maximum der Helligkeit der bedeckten Sterne von beachtlichen 2,m82. Eine weitere gute Möglichkeit bietet 6 π Sco am 07. Juli mit 2,m89; die übrigen Sterne liegen im Helligkeitsbereich zwischen 4,m69 und 6,m94. Die geringste Mondphase von 13 Prozent fällt auf die Bedeckung Meteorströme Tabelle 12 enthält Angaben zu den im aktuellen Vorschauzeitraum beobachtbaren Meteorströmen. Meteorstrom Sagittariden Juni-Bootiden Pegasiden Piscis Austriniden Beg. 15.04. 26.06. 07.07. 15.07. Ende 15.07. 02.07. 13.07. 10.08. Max. 20.05. 27.06. 10.07. 28.07. ZHR 5 var 3 5 von 47 Gem am 20. August mit einer Helligkeit von 5,m78; ungleich komplizierter wird sich wohl die Beobachtung der Bedeckung von γ1 Sgr am 09. Juli mit 4,m69 und 98 Prozent Ausleuchtung des Mondes gestalten. (E Eintritt, A Austritt) Zeitpunkt 07.07. 21:42:25A 09.07. 22:40:17E 13.07. 00:48:46A 31.07. 22:26:58E 02.08. 22:14:34E 04.08. 22:20:05E 04.08. 23:11:14A 05.08. 23:28:10E 20.08. 04:37:29A bed. Stern 6 π Sco γ1 Sgr 28 ϕ Cap BD−10◦ 3635 BD−20◦ 4093 23 τ Sco 23 τ Sco CD−29◦ 13829 47 Gem Helligk. 2,m89 4,m69 5,m24 6,m94 6,m06 2,m82 2,m82 6,m64 5,m78 Phase 0, 87+ 0, 98+ 0, 95− 0, 36+ 0, 55+ 0, 74+ 0, 75+ 0, 84+ 0, 13− Tabelle 11: Sternbedeckungen durch den Mond Meteorstrom η Aquariden (S) α Capricorniden ι Aquariden (S) δ Aquariden (N) Perseiden κ Cygniden ι Aquariden (N) α Aurigiden Beg. 12.07. 03.07. 25.07. 15.07. 17.07. 03.08. 11.08. 25.08. Ende 19.08. 15.08. 25.08. 25.08. 24.08. 25.08. 31.08. 05.09. Max. 28.07. 30.07. 04.08. 08.08. 13.08. 18.08. 20.08. 01.09. ZHR 20 4 2 4 100 3 3 10 Tabelle 12: Meteorströme Tabelle 12: Meteorströme Der Sternenhimmel Die Graphik am Anfang dieses Artikels zeigt den Sternenhimmel für den ersten August um Mitternacht. südlicher stehenden Altair im Adler das Sommerdreieck und stehen assoziativ für sommerliche Beobachtungsnächte. Auf der nördlichen Seite des Zenit stehen Cepheus und Drache, tiefer der kleine Bär. Westlich vom Zenit erkennt man den Herkules und den Bootes mit Arcturus. Tiefer am Westhori- In unmittelbarer Zenitnähe finden wir nun die Leier und den Schwan; die Sterne Vega und Deneb dieser beiden Sternbilder bilden zusammen mit dem 16 Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aus dem Verein zont gehen die Jungfrau und die Waage unter; an ihre Stelle treten nun der Jahreszeit entsprechend die Schlange, der Schlangenträger, der bereits angesprochene Adler, im Südosten ferner Steinbock und Wassermann. Nicht zu vergessen sind dabei die tief im Süden stehenden und mit Deep-SkyObjekten reich ausgeschmückten Sternbilder Skorpion und Schütze. Im Osten stehen der Pegasus und die Andromeda sowie der sie verfolgende Perseus; weiter in Richtung Norden ist auch bereits wieder der (in unseren Breiten) zirkumpolare Capella im Fuhrmann vom Horizont aufgestiegen. Das Band der Milchstraße zieht sich, ausgehend vom Fuhrmann und dem Perseus am Nordhimmel durch den Schwan hoch am Himmel bis zum Schützen tief im Süden nun quer über den Himmel; gute Beobachtungsbedingungen und geringe Lichtverschmutzung der Atmosphäre vorausgesetzt, sollte der Beobachter einen sternenreichen Himmel genießen können. Der Jahreszeit entsprechend liegt die Ekliptik recht tief am Südhimmel; optimale Bedingungen zur Planetenbeobachtung sind zur Zeit also nicht zu erwarten. Allzu viele prominente Beobachtungsobjekte stehen zu dieser Zeit aber sowieso nicht am Himmel: Mars geht gegen 22:13 unter, Jupiter folgt gegen 00:19. Neptun erscheint gegen 21:25, Uranus gegen 22:21. Pluto steht bis 03:10 am Himmel. (In der Grafik ist von den drei zu dem gezeigten Zeitpunkt sichtbaren Planeten nur der hellste unter ihnen, Jupiter, hervorgehoben; man findet Uranus im Wassermann, Neptun im Steinbock und Pluto im Schwanz der Schlange.) Saturn entzieht sich derzeit einer Beobachtung. ¦ Der 5. astronomische Kinder-Workshop: Raumfahrt“ ” von Bernd Scharbert Am Samstag, 15.07.2006, 15:00 – 18:00 Uhr findet in der Volkssternwarte Darmstadt e.V. im Observatorium auf der Ludwigshöhe, der 5. astronomische Kinder-Workshop der VSD statt. Der Workshop richtet sich an Kinder vom 2. bis 5. Schuljahr. Ablauf: Teil 1: Geschichte der Raumfahrt Wie fliegt eine Rakete? Teil 2: Wir basteln Papier- und Wasser-Raketen. Teil 3: Wie wird man Astronaut? Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 Wie pinkelt ein Astronaut? Teil 4: Zukunft im Weltall Anhand von selbstgebastelten Modellen, Filmsequenzen, Spielen und Gesprächen entwickeln Kinder Vorstellungen über die bemannte Raumfahrt. Verbindliche Anmeldung bis 08.07. in der Geschäftsstelle (Tel. 06151-130900, Fax 130901). Teilnahmebegrenzung: 20 Kinder. Unkostenbeitrag: pro Kind 5 Euro incl. Material. Die Teilnahme für VSD-Mitglieder ist kostenlos. Jedes Kind bringe bitte – wenn vorhanden – dicke Fingerhandschuhe mit! ¦ 17 Aus dem Verein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neue Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit von Bernd Scharbert Die Volkssternwarte Darmstadt führt regelmäßig öffentliche Vorträge durch. Mit eigenen und externen Referenten. Diese Vorträge werden gut bis sehr gut besucht und sind – neben dem Tag der offenen Tür und Besuchen von Schulklassen und anderen Gruppen – die Tage, an den wir die meisten Besucher in der Sternwarte begrüssen können. Eine Zeit lang haben wir in unregelmäßiger Folge Donnerstags abends sogenannte Themenabende durchgeführt. Diese dienten der Einführung in die Astronomie, waren in der Regel jedoch nicht gut besucht. Diese Themenabende waren für neue Mitglieder gedacht, aber auch für astronomieinteressierte (noch) nicht-Mitglieder. Wegen der geringen Besucherzahl haben wir die Themenabende eingestellt. Als Ersatz haben wir uns etwas Neues ausgedacht: Wir werden am Sonntag Vormittag oder auch am frühen Nachmittag zu unterschiedlichen Veranstaltungen einladen. Was sich hier ganz besonders anbietet ist natürlich die Sonnenbeobachtung. Die steht ohnehin am Sonntag Vormittag regelmäßig auf dem Programm. Was allerdings nicht immer auf dem Programm steht ist der klare Himmel. Aus diesem Grund können wir den Termin für diese öffentliche Sonnenbeobachtung schlecht in den Mitteilungen veröffentlichen. Sollte sich jedoch rechtzeitig (bis Mitte der Woche) passendes Wochenendwetter abzeichnen, werden wir die Veranstaltung in der lokalen Presse und über den Mailverteiler der VSDA ankündigen. Haben wir trotzdem schlechtes Wetter, gibt es als Alternative einen Kurzvortrag in der Sternwarte. Weitere Themen dieser Veranstaltungen könnten der aktuelle Sternenhimmel sein, oder eine Führung durch die Sternwarte, oder eine Führung durch Teile unserer astronomischen Ausstellung, oder durch die Raumfahrtausstellung, oder oder oder... Die zuletzt genannten Themen sind nicht wetterabhängig und werden in den Mitteilungen angekündigt. Die erste dieser Veranstaltungen fand am Sonntag, 28.05.2006 um 15:00 Uhr statt. Wir hatten zu einer Führung durch die Sternwarte und der astronomischen Ausstellung eingeladen. 18 Der Erfolg war unerwartet groß! Das Wetter war zwar trocken aber sehr wechselhaft und kühl. Die Sonne zu beobachten war aber doch zu riskant – der Himmel sah nicht ganz so Vertrauen erweckend aus. Dennoch fragten bereits Vormittags die ersten Besucher nach der Führung! Nachmittags kamen um viertel vor drei die ersten Besucher. Zwei Damen fragten, ob die Führung auch für Zwei Hansel“ ” durchgeführt würde. Kaum war die Frage mit einem Ja“ beantwortet, betraten weitere Besucher ” die Sternwarte. Um 15:00 Uhr waren es dann gut 30 Besucher im Vortragssaal, später vor den Raumfahrtvitrinen ca. 40 und noch später auf der Plattforn ca. 50. Die Besucher tröpfelten so nach und nach herein. Die Führung begann im Vortragssaal mit Informationen über unseren Verein und den Möglichkeiten, diesen aktiv und finanziell zu unterstützen. Anhand des Wandmodells des Sonnensystems wurden die Planeten unseres Sonnensystems und die Größenverhältnisse im Sonnensystem erläutert. Dann ging es in die Eingangshalle, wo ein Überblick über die aktuellen Raumfahrtmissionen der ESA gegeben wurde. Die Modell der Raumsonden wurden bestaunt und es gab viele Fragen. Auch zur internationalen Raumstation ISS, die unser Mitglied Peter Lutz zusammengebaut hat und die ebenfalls in der Eingangshalle schwebt. Auch die Frage, wie Astronauten Pipi machen (die wird immer von Kindern gestellt!) durfte nicht fehlen. Den Abschluß bildeten auf der Plattform und in der Kuppel Erklärungen zu Fernrohren. Geplant war eine Stunde, als die letzten Besucher die Sternwarte verließen, waren dann aber doch zwei Stunden draus geworden. Kurz und gut: ein voller Erfolg – das machen wir weiter! Sollten Sie noch nicht auf der Mailingliste stehen, können Sie sich über unsere Hompage unter www.vsda.de dort eintragen. Unten rechts auf der Homepage finden Sie einen Link zum Newsletter. Alternativ können Sie auch mir eine Mail schicken, ich setze Sie dann auf den Mailverteiler des Newsletters: [email protected]. Wir freuen uns darauf, Sie auf der Sternwarte zu sehen! ¦ Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buchbesprechungen Jürgen Hamel: Meilensteine der Astronomie — Von Aristoteles bis Hawking, Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart 2006, 301 Seiten, 20 Zeichnungen und 16 Farbtafeln, gebunden, ISBN 3-440-10-179-7, 19,95 Euro Der Wissenschaftshistoriker Dr. Jürgen Hamel beschäftigt sich in seinem Buch Meilensteine der Astronomie mit den Errungenschaften der Sternenkunde im Laufe der vergangenen Jahrhunderte. Beginnend bei religiösen Kulten über die sich wandelnde Weltanschauung im Mittelalter schildert der Autor die Geschichte der Astronomie bis in die aktuelle Zeit hinein. Der Autor geht hierbei weniger auf moderne als vielmehr auf die bedeutenden grundlegenden Erkenntnisse der Vergangenheit ein, die die Wissenschaft der Himmelforschung geprägt haben. Das Buch ist ein hervorragendes und detailliertes Werk der Astronomiegeschichte. Besonders informativ ist ein Abriss über Frauen in der Astronomie. Hier hebt der Autor die eher unbekannte schlesische Gelehrte Maria Cunitia (Maria Cunitz) (1604 – 1661) heraus. In einer Zeit, als die gesellschaftliche Rolle der Frau nicht weniger mit Wissenschaft hätte zu tun haben können, fiel Mark Emmerich, Sven Melchert: Faszination Universum — Eine Entdeckungsreise in das Reich der Sterne, Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart 2006, 260 meist farbige Fotos, gebunden, 28 cm, ISBN 3-440-10-612-8, 29,90 Euro Dieser fulminante Bildband entführt den Leser auf eine faszinierende Reise durch das Universum. Über 260 prachtvolle Fotos, darunter die spektakulärsten Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops, zeigen den Weltraum in Vollendung. Die Exkursion durch Raum und Zeit präsentiert Ringplaneten und funkelnde Sternhaufen, majestätische Galaxien und geheimnisvolle Gravitationslinsen. Leicht verständliche Texte beantworten uralte Fragen und stellen neueste Forschungsergebnisse vor. Die Autoren haben mit ihrem Werk berauschende Blicke in die Tiefen des Weltalls zusammengefasst. Das Buch wirft zunächst einen Blick auf unseren eigenen, blauen Planeten. Danach folgen Fotos von Objekten unseres Sonnensystems in überwälti- Mitteilungen Volkssternwarte Darmstadt Nr. 4/2006 Maria Cunitia bei ihren Studien auf, dass die Berechnungstabellen von Johannes Kepler nicht immer zweckmäßig zu nutzen waren. Sie fand verschiedene neue Methoden, um die Umlaufbahnen der Planeten leichter vorhersagen zu können. Im Jahr 1650 schloß sie ihr Werk Urania Propitia ab, auf über 500 Seiten, zweisprachig in deutsch und latein verfaßt. So wie über Maria Cunitia — über die der Rezensent bis zu diesem Zeitpunkt praktisch nichts wußte — erfährt man bei der Lektüre der Meilensteine der Astronomie viele neue, oftmals wenig bekannte, aber sehr interessante Details aus der Geschichte der Himmelsforschung. Dr. Jürgen Hamel ist anerkannter Experte auf dem Gebiet der Astronomiehistorik. Lange Zeit war er an der Archenhold-Sternwarte in Berlin und am Museum für Astronomie und Technikgeschichte in Kassel tätig. Zu seinen Veröffentlichungen zählen neben einer Biografie über Kopernikus zahlreiche populärwissenschaftliche Artikel und Bücher über die Geschichte der Astronomie. ¦ Andreas Domenico gender Qualität, aktuelle Aufnahmen von Hubble, brillante Deep-Sky-Bilder, sowie Fotos von Galaxien und noch größeren kosmischen Strukturen. Die Autoren bewegen sich dabei immer weiter in den Raum hinein und lassen den Leser einen Eindruck gewinnen, wie das Weltall und die darin befindlichen Objekte beschaffen sind. Wer also eine Impression von der Zusammensetzung und Schönheit unseres Universums erhalten möchte ist bei diesem Buch bestens aufgehoben. Manch einer mag denken: Wozu einen Bildband kaufen, kann man doch heutzutage ausnahmslos all diese Aufnahmen in hoher Qualität und zudem auch noch kostenfrei über das Internet beziehen? Mag sein, dennoch ist die Anschaffung eines solchen Bildbandes keineswegs obsolet, denn in Buchform gewinnt jede Aufnahme zusätzlich an Ästhetik. Darüber hinaus ist jedes Buch stets eine Bereicherung, die kein JPG der Welt ersetzen kann. ¦ Andreas Domenico 19 . . . . . . . .Veranstaltungen und Termine. . . . . . . .Juli / August 2006. . . . . . . . Donnerstags ab 19:30 Leseabend, Beobachtung, Gespräche über astronomische Themen, Fernrohrführerschein Sonntags ab 10:00 Sonnenbeobachtung mit Gesprächen über astronomische Themen Donnerstag, 13. 07. 20:00 Redaktionssitzung Mitteilungen 5/2006 Samstag, 15. 07. 15:00 Astronomischer Kinder-Workshop. Thema: Raumfahrt Donnerstag, 03. 08. 20:00 Öffentliche Vorstandssitzung Donnerstag, 10. 08. 20:00 Redaktionssitzung Mitteilungen 5/2006 Samstag, 12. 08. Redaktionsschluss Mitteilungen 5/2006 Die Astro-Fotografie-Gruppe trifft sich nach telefonischem Rundruf. Interessenten mögen Freitags- oder Samstagsabend auf der Sternwarte anrufen oder ihre Telefonnummer hinterlassen Volkssternwarte Darmstadt e.V. Observatorium Ludwigshöhe: Geschäftsstelle: Auf der Ludwigshöhe 196 Flotowstr. 19 Telefon: (06151) 51482 64287 Darmstadt email: [email protected] Telefon: (06151) 130900 http://www.vsda.de Telefax: (06151) 130901