Stochastik - an der Universität Duisburg

Werbung

Beata Strycharz-Szemberg

Mathematische Grundlagen III

Stochastik

UNIVERSITÄT

D U I S B U R G

E S S E N

Essen 2008

Literatur

[1] G. Hübner: Stochastik. Eine anwendungsorientierte Einführung für Informatiker, Ingenieure und Mathematiker

[2] U. Krengel: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

[3] P. Hartmann: Mathematik für Informatiker

[4] M. Wolff, P. Hauck und W. Küchlin: Mathematik für Informatik und Bioinformatik

[5] M. Wolff, P. Hauck und W. Küchlin: Übungsaufgaben zur Mathematik für Informatiker

und Bioinformatiker

[6] L. Dümbgen: Stochastik für Informatiker

1

Einführung

”

Was ein Punkt ist, ein rechter Winkel, ein Kreis ist, weiß ich schon vor der

ersten Geometriestunde, ich kann es nur noch nicht präzisieren. Ebenso

weiß ich schon was Warscheinlichkeit ist, ehe ich es definiert habe”. (Hans

Freundenthal, Warhscheinlichkeit und Statistik”, 1975)

”

Stochastik (aus dem Griechischen στ oχαζoµαι (stochazomai): vermuten, erwarten) ist

die Mathematik des Zufalls. Sie ist von großer Bedeutung in der Informatik, z. B.

• Analyse der Auslastung von Daten- und Telefonnetzen,

• Modellierung von Antwortzeiten im Rechner,

• Zuverlässigkeit von Produkten,

• Raytracing in der Computergrafik (Monte-Carlo-Methoden),

• stochastische Optimierungsalgorithmen (genetische Algorithmen, simulated annealing),

• Analyse der mittleren Laufzeit von Algorithmen,

• Kombinatorische Probleme in der Bioinformatik;

und in vielen anderen Gebieten, z. B.

• Qualitätskontrolle (Technik),

• Konjunkturdaten und Aktienkurse (Wirtschaft),

• Radioaktiver Zerfall (Physik),

• Diagnose von Krankheiten, Epidemien (Medizin),

• Vererbung der Eigenschaften (Biologie).

Stochastik befasst sich nicht vorwiegend mit Würfeln, Spielkarten, Roulette,

Lotto und ähnlichen zufallsbeeinflussten Spielen.

Die beiden Hauptgebiete der Stochastik sind Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie untersucht man zufällige Prozesse mit festen, als bekannt angenommenen steurenden Wahrscheinlichkeiten. Als Ansatzpunkt betrachten wir

1

das historische Beispiel, das üblicherweise als der Auslöser für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Wahrscheinlichkeiten angesehen wird1 .

Im Jahr 1654 beklagte sich der Chevalier de Méré (1607–1684), ein berufsmäßiger Spieler, bei Blaise Pascal (1623–1662) über die Mathematik, weil ihre

Ergebnisse ihm nicht mit den Erfahrungen des praktischen Lebens übereinzustimmen schienen. Man wusste damals, dass es beim Spiel mit einem Würfel

günstig ist, darauf zu setzen, bei vier Würfen wenigstens eine Sechs zu werfen.

De Méré dachte, es müsste dasselbe sein, wenn man bei 24 Würfen mit zwei

Würfeln darauf setzt, wenigstens eine Doppelsechs zu erhalten. Während im

ersten Fall 6 Möglichkeiten 4 Würfe gegenüber stehen, stehen im zweiten 36

Möglichkeiten 24 Würfe gegenüber, das Verhältnis ist also in beiden Fällen 3:2.

Entgegen seinen Erwartungen verlor aber Herr de Méré auf die Dauer beim

zweiten Spiel und das muss ihn sehr verdrossen haben. (Franz Heigl, Jürgen

Feuerpfeil, Stochastik, Leistungskurs”, 1975).

”

Schon zu dieser Zeit war seit langem bekannt, dass der Prozentsatz gewonnener Runden

bei langen Serien derartiger Glücksspiele nahezu konstant und stets in etwa gleich ist,

woraus zwangsläufig die Frage erwuchs, wie man die Gewinnchancen solcher Spiele schon

im voraus berechnen kann. Pascal führte über dieses Problem 1654 einen Briefwechsel mit

Pierre Fermat (1601–1665), in dessen Verlauf sich schließlich eine Lösung ergab.

Wir werden in dieser Vorlesung den Lösungsweg in einem etwas allgemeinerem Rahmen

nachvollziehen und beginnen mit dem Begriff des Zufallsexperiments. Ein Zufallsexperiment wie im obigen Beispiel das viermalige Werfen eines Würfels ist zunächst ein Experiment im üblichen Sinne, d. h. ein konkreter oder auch nur in Gedanken durchgeführter

Vorgang, der sich beliebig oft unter stets gleichen Rahmenbedingungen wiederholen lässt.

Der wesentliche Unterschied zu dem klassischen naturwissenschaftlichen Konzept des Experiments besteht darin, dass ein Zufallsexperiment mehrere mögliche Ausgänge hat und

trotz gleicher Ausgangslage bei keiner der Durchführungen mit Sicherheit vorhersehbar

ist, welcher dieser Ausgänge sich einstellt. Die wesentliche Frage im Zusammenhang mit

Zufallsexperimenten ist die nach den Chancen für das Eintreten bzw. Nichteintreten bestimmter Ereignisse.2 Bei den obigen Beispielen geht es dabei um das Ereignis Gewinn”,

”

das dadurch charakterisiert ist, dass bei der Durchführung des Würfelexperiments eine

Sechs bzw. eine Doppelsechs geworfen wird.

1

Die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Augensummen bei einem Wurf mit drei Würfeln wurden

schon im 13. Jhd. in dem Epos DeVetula” richtig bestimmt, als dessen Autor man Richard de Fournival

”

(1201–1260), den Kanzler der Kathedrale von Amiens, vermutet. Auf einem (evtl. mittelbaren) islamischen Einfluß deuten darin vorkommende arabische Fachtermini. Das Prinzip des fairen Spiels wurde von

Geronimo Cardano (1501–1576) in seinem Manuskript über Glückspiele De ludo aleae” (geschrieben

”

1564, erschienen erst 1663) formuliert.

2

Allgemein verstehen wir unter einem Ereignis eine Reihe von möglichen Merkmalen der Ausgänge

des betreffenden Zufallsexperiments. Die Formulierung: Das Ereignis tritt ein” soll dementsprechend

”

bedeuten, dass bei einer Durchführung des Experiments ein Ausgang zustande kommt, der alle diese

Merkmale besitzt.

2

Gemäß der Charakterisierung eines Zufallsexperiments ist es bei einem einzelnen Versuch,

d. h. einer einmaligen Durchführung des Experiments, nicht mit Sicherheit vorhersagbar,

ob ein Ereignis eintritt oder nicht. Sein Eintreten hängt vom Zufall ab. Führt man

aber eine lange Versuchsreihe, d. h. eine ganze Serie von Versuchen durch und zählt, wie oft

dabei dieses Ereignis eintritt, so beobachtet man, wie schon Herr de Méré, eine gewisse

Gesetzmäßigkeit, die sich am einfachsten mit Hilfe mathematischer Formeln darstellen

lässt:

• E stehe für das beobachtete Ereignis,

• n sei die Länge der Versuchsreihe, d.h. die Anzahl der durchgeführten Versuche,

• Hn (E) sei die absolute Häufigkeit von E, d. h. die Anzahl der Versuche, bei denen

das Ereignis E eingetreten ist, und

• hn (E) = Hn (E)/n die relative Häufigkeit des Ereignisses E, d.h. der relative

Anteil oder - mit 100 multipliziert - der Prozentsatz der Versuche, bei denen das

Ereignis E eingetreten ist.

De Méré stellte fest, dass bei langen Versuchsreihen mit 4 Würfen eines Würfels das

Ereignis Gewinn” stets eine relative Häufigkeit von mehr als 50% und bei 24 Würfen

”

eines Würfelpaars eine von weniger als 50% besitzt, die Anzahl der gewonnenen Spiele im

ersten Fall also immer größer und im zweiten Fall immer kleiner ist als die Anzahl der

verlorenen Spiele.

Wie die Erfahrung mit Zufallsexperimenten zeigt, scheint eine noch stärkere Gesetzmäßigkeit vorzuliegen: Für sehr lange Versuchsreihen stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten hn (E) offenbar stets in der Nähe einer für das Experiment und das Ereignis E

charakteristischen Zahl P (E)

hn (E) ≈ P (E)

für große n.

(1.1)

Dieses Phänomen nennt man das empirische Gesetz der großen Zahlen. Es handelt

sich dabei nicht um einen Konvergenzsatz im mathematischen Sinne sondern um eine

reine Erfahrungstatsache, auf deren Basis sich aber offenbar sicher kalkulieren lässt, wie

die wirtschaftliche Situation von Spielbanken, Lotterien und Versicherungsunternehmen

demonstriert.

Als Grundlage für eine mathematische Analyse von Zufallsexperimenten gehen wir von

der Hypothese aus, dass jedem Zufallsexperiment quasi als Naturgesetz eine Funktion P

zugeordnet ist, die jedem an diesem Zufallsexperiment beobachtbaren Ereignis E eine Zahl

P (E) zuordnet und die mit dem Ereignis über das empirische Gesetz der großen Zahlen

(1.1) verbunden ist. Diese Zahl nennen wir die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses

E.

Die Forderung (1.1) hat zur Konsequenz, dass die Funktion P nicht ganz willkürlich

gewählt werden kann sondern im wesentlichen die gleichen Eigenschaften besitzen muss

wie die relative Häufigkeit hn .

3

Um diese Eigenschaften präzise formulieren zu können, benötigen wir ein mathematisches

Modell eines Zufallsexperiments.

Diese Modellbildung ist ein Vorgang, der auch bei den anderen mathematischen Disziplinen auftaucht, etwa in der Geometrie. Zum Beispiel ist eine Kugel für viele (aber nicht

für alle) Zwecke ein passendes Modell für die Erde.

Modelle für reale, zufallsabhängige Vorgänge werden in vielen Bereichen von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft eingesetzt. Diese dienen der (vereinfachten) Beschreibung

der Wirklichkeit und dem Zweck, Aussagen im Modell zu gewinnen. Diese Ergebnisse

können, falls das Model gut genug” ist, durch Rückübersetzung” in die Realität Ent”

”

scheidungshilfen sein.

Die Übergang von der Wirklichkeit zum Modell ist nie rein logisch begründbar. Er setzt in

starken Maß Erfahrung über die Natur des Experiments voraus. Das ist keine Besonderheit der Modelle für Zufallsexperimente. Die Wahl des Modells wird von der Zielsetzung

mitbestimmt. Das passende Modell für Zufallsexperimente ist oft weniger offensichtlich,

als in der anderen Bereichen. Man täuscht sich leicht darüber, ob ein Versuch wirklich

hinreichend viele Symmetrien enthält, um die Annahme zu rechfertigen, alle Versuchsausgänge seien gleich wahrscheinlich. Häufig lässt sich die Angemessenheit eines Modells

nur empirisch überprüfen. Wenn die abgeleitete Resultate nicht gut mit der Erfahrung

übereinstimmen, wird das Modell revidiert werden müssen. Häufiger als in der anderen Gebieten wird man schon aus Gründen der mathematischen Praktibilität bewußt

ein relativ grobes Modell in Kauf nehmen müssen. Gelegentlich wird man sogar ohne

genügend Erfahrung über die Natur des Experiments ad hoc Modelle entwerfen, um gewisse Phänomene überhaupt erst einmal einer Rechnung zugänglich zu machen, und um

zu vergleichen, welche qualitative Auswirkungen verschiedene Modellannahmen haben.

Zeitweise haben Mathematiker sogar geglaubt, es läge im Wesen der zufälligen Erscheinungen, dass sie sich nicht mathematisieren ließen. Jedenfalls hat es – im Gegensatz z.

B. zur Geometrie – bis in 20. Jhd. hinein gedauert, bis man eine gesicherte axiomatische

Grundlegung gegeben hat.3

In der Wahrscheinlichkeittheorie wird vorausgesetzt, dass die in den Modellen benötigten

Wahrscheinlichkeiten bekannt sind.

Zum grossen Bereich der Statistik gehört die Frage, wie man aus gegebenen Beobachtungen die zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeiten oder andere Kenngrößen bestimmt bzw.

abschätzt. 4

3

Erst im Jahr 1933 gelang dem russischen Mathematiker Andrej Nikolajewitsch Kolmogorov in seinem

Werk Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung” eine mathematisch befriedigende Definition des

”

Wahrscheinlichkeit zu stellen.

4

Die Statistik hatte zwar ebenfalls Vorläufer in der Antik, wo z.B. Daten in Volkszählungen gesammelt und dargestellt wurden. Eine intensive und wissenschaftliche Nutzung von Daten, vor allem für

wirtschaftliche und politische Fragen, fand aber erst ab 18. Jahrhundert statt. Ein Beispiel dafür sind

Sterbetafeln, die für die Fragen der Lebensversicherung ausgewertet wurden. Dabei entstanden zunächst

Methoden, die heute der beschreibenden Statistik zugeordnet werden. Die beurteilende Statistik hat ihre

Wurzeln in der Analyse von Daten und Planung von empirischen Untersuchungen.

4

Zu den Themen der Statistik gehören die Erhebung von Daten, deren Aufbereitung, Beschreibung und Analyse (Auswertung), einschließlich der Planung und Durchführung von

Befragungen, Zählungen oder Messungen.

Bei der Auswertung von Daten unterscheidet man die beschreibende (oder deskriptive) Statistik und die schließende (oder beurteilende) Statistik.

Im alltäglichen Leben werden wir fast ununterbrochen mit allen möglichen Daten konfrontiert. Überall wird mit Zahlen argumentiert, polemisiert und versucht zu überzeugen.

Dabei werden diese Zahlen mal mehr, mal weniger redlich eingesetzt. Die Berechnungsgrundlagen werden offengelegt oder eben nicht. In bunten oder schwarz-weißen Graphiken,

mal schlicht zweidimensional, mal dreidimensional und multimedial animiert, werden uns

Daten in komprimierter Form präsentiert. Dies geschieht meistens in der Absicht, uns

von irgendetwas zu überzeugen. Es gibt sogar Statistiken darüber, mit wie vielen Statistiken ein Mensch konfroniert wird. Umso wichtiger ist es, mit den Daten und ihren

Darstellungen kritisch und kompetent umgehen zu können.

Die Aufgabe der beschreibenden Statistik ist es, aus schwer überschaubaren, vorhandenen Datenmengen wesentliche Informationen herauszuziehen (Auswahl und Zusammenfassung) und verständliche, informative (meistens graphische) Darstellungen bereitzustellen, die ein möglichst unverzertes Bild des Sachverhaltens liefern. Es geht um Datenreduktion. Wer weiß wie eine gute Reduktion und Darstellung von Daten aussieht, hat

damit auch das Handwerkzeug, um verfälschende und tendenziöse Präsentationen von Daten zu entlarven - in heutigen Zeiten (Informationsgesellschaft) eine wichtige Kompetenz.

Daher leistet die beschreibende Statistik einen wesentlichen Beitrag des Mathematikunterrichts zur Allgemeinbildung. Diese Auseinandersetzung kann und sollte schon in der

Grundschule beginnen.

Alle Aussagen der beschreibenden Statistik beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Objekte und die für diese beobachteten Werte. Bei der Erhebung und Auswertung

von Daten in den empirischen Wissenschaften oder in der Praxis möchte man letztlich

fast immer aus einer Aussage über eine gezielt erhobene Stichprobe auf eine Aussage

über die zugrunde liegende größere Gruppe zu schließen, die sogenannte Gesamtpopulation (Grundgesamtheit).5 Der interessierende Schluss auf die Grundgesamtheit ist aber

mit einer Unsicherheit behaftet. Wenn eine Stichprobe per Zufall zusammengesetzt wird

(z.B. experimentell gewonnene fehlerbehaftete Messwerte, wobei die Fehler zufälligen Charakter besitzen, zufällig entnomenne Proben eines Produktes), dann muss man mit den

Unwägbarkeiten leben, hat aber auch den Vorteil, dass diese Unwägbarkeiten kalkulierbar

sind.

5

Dabei wird unterstellt, dass die in der Stichprobe erhaltenen Aussagen für die Gesamtgruppe repräsentativ sind, d.h. das Ergebnis bei Befragung der Gesamtpopulation entspräche weitgehend dem in

der befragten, kleineren Gruppe. Eine ähnliche Fragestellung besteht etwa bei Wahlprognosen. Es wird

versucht, mittels einer kleinen Gruppe von befragten Wählern das Wahlergebnis möglichst gut vorherzusagen. Dabei ist aber aus Erfahrungen der Vergangenheit klar, dass die so getroffenen Prognosen meist

mehr oder weniger fehlerbehaftet sind. Dies ist dadurch bedingt, dass die befragte Gruppe i.a. natürlich

kein Spiegel der Gesamtpopulation ist. Diese Fehler sind durch die Vorgehenweise bedingt und daher auch

in Interpretation zu berücksichtigen. Verhahren zur Verringerung derartiger Fehler sowie die Festlegung

von represäntativen” Stichproben werden in der Stichprobentheorie behandelt.

”

5

Um Zufallseffekte bei den statistichen Verfahren einschätzen zu können und beurteilen zu

können, wann zufallsbedingte Effekte sehr unwahrscheinlich sind, benötigt man Methoden

der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Die beurteilende Statistik verbindet Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung und

die Konzepte der beschreibenden Statistik, so dass Zufallseffekte zwar nicht ausgeschlossen, aber kalkuliert werden können.

Sie entwickelte sich erst richtig im 20. Jahrhundert, dann aber mit immenser Geschwindigkeit. Heute steht den Anwendern eine vielzahl von elaborierten, teilweise hoch spezialisierten Methoden der mathematischen Statistik zur Verfügung, die teilweise nur mit besonderen Computerprogrammen einsetzbar sind. In fast allen wissenschaftlichen Disziplinen

gehören empirische Forschungsmethoden, mit denen die wissenschaftlichen Theorien an

der Realität geprüft werden sollen, zum Standardrepertoire. Die quantitativen empirischen

Forschungsmethoden verwerden dabei Standardverfahren der mathematischen Statistik.

Die Anwendungen bereichern einerseits die mathematische Theoriebildung. Andererseits

beeinflusst der Wunsch, gewisse quantitative empirische Forschungsmethoden einzusetzen, die Entscheidung, welche Aspekte eines Problems untersucht werden.

Für die Manipulation von Daten, die Berechnung von Schätzwerten und Konfidenzbereichen und die Durchführung von Signifikanztests gibt es eine große Menge von Softwarepaketen, z.B. SPSS, SAS, S-Plus und viele andere, die aufgrund des Funktionsumfangs

und gemäß dem Gesetz von Angebot und Nachfrage zum Teil stolze Preise haben. Im

Rahmen dieser Vorlesung und für die zugehörigen Übungen wird das Programm R der

R Foundation for Statistical Computing” empfohlen. Es entspricht im wesentlichen dem

”

kommerziellen Paket S-PLUS.

R ist eine objektorientierte und interpretierte Sprache und Programmierumgebung für Datenanalyse und Graphik, die unter der GNU General Public License frei verfügbar ist. Sie

kann für alle gängigen Betriebssysteme und im Quellcode von http://www.r-project.org

heruntergeladen werden. Dort findet man auch die Einführung in diese Programmiersprache und Handbücher im PDF-Format. Die Software enthält außerdem ein umfangreiches

Hilfesystem.

6

2

Beschreibende Statistik

Bevor wir formalle Modelle für zufällige Vorgänge einführen, soll hier ein intuitiver Zugang

zu zufälligen Daten vorangestellt werden.

2.1

Daten erfassen und darstellen

Eine Menge von gleichartigen Objekten oder Elementen, die hinsichtlich eines bestimmten

Merkmals untersucht werden sollen, heißt Grundgesamtheit. Eine Grundgesamtheit kann

dabei endlich oder unendlich sein, je nachdem ob sie endlich oder unendlich viele Elemente

enthält.

Die aus einer Beobachtung oder Messung oder Umfrage aufgezeichneten Daten (Eigenschaften oder Merkmale der Objekten) nennen wir dann einen Datensatz.

Aus vielen Gründen läßt sich sehr oft die Untersuchung gewisser Eigenschaften oder Merkmale einer Grundgesamtheit nicht als Ganzes durchführen, sondern muss auf eine Teilmenge beschränkt werden. Ist also der Datensatz aufgrund einer gezielten Teil-Erhebung

von genau n Elementen aus einer Grundgesamtheit entstanden, sprechen wir auch von

einer Stichprobe vom Umfang n. Man erwartet, dass solche Stichprobe in gewisser Weise

die Grundgesamtheit repräsentiert.

Der Datensatz, d.h. das Ergebnis der Objektuntersuchung bzgl. des interessierenden Merkmals, bezeichnen wir (in der Reihenfolge der Ziehung) mit

x := (x1 , x2 , . . . , xn ) .

Anschaulicher als diese Zahlenfolgen sind die grafische Darstellungen als z. B. Stab-,

Balken-, Torten-, und Säulen-Diagrammen. Die Komprimierung und/oder tabelarische

bzw. grafische Darstellung eines Datensatzes bzw. einer Stichprobe nennt man eine Statistik.

Die Beobachtungs- oder Stichprobenwerte xi des interessierenden Merkmals haben wir

zunächst in der Reihenfolge ihres Auftretens in einer sog. Urliste aufgeführt.

Der geordnete Datensatz, bezeichnet mit x[] := x[1] , x[2] , . . . , x[n] , heißt auch Ordnungsstatistik zu x. Der Abstand zwischen dem kleinsten und dem größten Wert heißt die

Spannweite des Datensatzes.

Wenn in Datensätzen viele Werte mehrmals auftreten (dies glit insbesondere für umfangreiche Datensätze), benutzt man statt Datenlisten eher Häufigkeitstabellen.

Wir stellen fest, wie oft jeder Wert xi , in dem Datensatz enthalten ist. Diese natürliche

Zahl heißt absolute Häufigkeit Hi des Wertes xi . Alle Werte x, die nicht in dem Datensatz

auftreten, haben die absolute Häufigkeit gleich Null. Dabei gilt

X

Hi = n.

i

7

Die relative Häufigkeit hi erhält man, indem man die absolute Häufigkeit Hi durch die

Anzahl n der Werte dividiert:

Hi

hi =

.

n

Dabei gelten folgende Beziehungen:

0 < hi ≤ 1

X

und

hi = 1.

i

Es gehört somit zu jedem Wert xi genau ein Hi bzw. hi . Der Datensatz kann dann

vollständig durch die folgende Verteilungstabelle beschrieben werden:

Datensatzwert xi

x1

x2

x3

...

absolute Häufigkeit Hi

H1

H2

H3

...

relative Häufigkeit hi

h1

h2

h3

...

Die Verteilung der einzelnen Werte in dem Datensatz läßt sich daher durch die wie folgt

definierte Häufigkeitsfunktion f darstellen:

f (x) :=

hi

0

für x = xi ,

sonst.

Sie ordnet jedem Wert xi als Funktionswert die relative Häufigkeit hi .

Die Häufigkeitsfunktion f lässt sich graphisch in sehr anschaulicher Weise durch ein Stabdiagramm darstellen, wobei Stablänge der relativen Häufigkeit hi des einzelnen Wertes xi

entspricht, die Stabbreite ist ohne Bedeutung.

Die Häufigkeitsverteilung eines Datensatzes läßt sich auch eindeutig und vollständig durch

die wie folgt definierte Summenhäufigkeitsfunktion F beschreiben:

F (x) :=

X

f (xi ) .

xi <x

Sie ordnet jedem Wert x als Funktionswert die Summe der relativen Häufigkeiten aller

Stichprobenwerten, die kleiner als x sind. In der graphischen Abbildung erhalten wir eine

sog. Treppenfunktion, d.h. die stückweise konstante Funktion, die an der Stelle des Wertes

xi jeweils einen Sprung der Höhe f (xi ) = hi hat. Nach dem letzten Sprung, erreicht die

Summenhäufigkeitsfunktion F dann den Endwert Eins. Diese Funktion kann man auch

in Form eine Tabelle beschreiben:

x

F (x)

(−∞, x1 ]

(x1 , x2 ]

(x2 , x3 ]

...

(xn−1 , xn ]

(xn , ∞)

0

h1

h1 + h2

...

h1 + . . . + hn−1

h1 + . . . + hn = 1

8

Bei umfangreichen Stichproben mit vielen verschiedenen Werten gruppiert man die Stichprobenwerte zweckmäßigerweise in sog. Klassen. Zunächst wird die Stichprobe geordnet

und der kleinste und größte Wert bestimmt. Dann wird das Intervall festgelegt, in dem

sämtliche Stichprobenwerte liegen und dieses schließlich in Teilintervalle möglichts gleicher Breite zerlegt (sog. Klassen gleicher Breite).

Bei der Festlegung der Anzahl k der Klassen bei n Stichprobenwerten verwende man die

folgende Regel:

√

k≈ n

für 50 < n < 500.

Bei Stichproben mit einem Umfang n > 500 wähle man höchstens k = 30 Klassen.

Für die Weiterbearbeitung der Klassen können wir die absolute und relative Klassenhäufigkeit bestimmen, sowie die Häufigkeits- und Summenhäufigkeitsfunktionen.

2.2

Kenngrößen

Alle bisherigen Darstellungen enthalten einen Großteil der Information über x und sind

deshalb für eine schnelle Beurteilung meist zu unübersichtlich. Es besteht die Möglichkeit,

den Datensatz durch bestimmte statistiche Kennwerte (Maßzahlen) zu charakterisieren,

wenn auch in unvollständiger Weise. Wir beschränken uns in diesem Abschnitt auf die

wichtigsten Kennwerte, nämlich auf den Mittelwert, den Median, die Varianz und die

Standardabweichung.

Der wohl wichtigste Kennwert eines Datensatzes vom Umfang n ist der Mittelwert, der

den durchschnitlichen Wert aller n Stichprobenwerten kennzeichnet.

Definition 2.1. Der Mittelwert x eines Datensatzes vom Umfang n ist das arithmetische

Mittel der Werte

x :=

n

1 X

x1 + x2 + · · · + xn

·

xi =

.

n i=1

n

Der Mittelwert wird von einzelnen extremen Werten (z.B. Messfehlern) stark beinflusst.

Deswegen zur Kennzeichnung der Mitte” des (geordneten) Datensatzes wird manchmal

”

das folgende Lageparameter verwendet:

Definition 2.2. Der Median x

e eines Datensatzes vom Umfang n ist gleich

x

e :=

x[ n+1 ]

2

1

x n + x[ n +1]

2

2 [2]

bei ungeradem n,

bei geradem n.

Der Median wird auch Zentralwert genannt, weil links und rechts von diesem Wert sich

gleichviele Stichprobenwerte befinden. Bei einem geordenten Datensatz läßt sich der Median auf einem Blick ablesen.

9

Da die einzelnen Datensatzwerte xi um ihren Mittelwert streuen, benötigen wir noch ein

geeignetes Streuungsmaß das in gewisser Weise die Größe der Abweichungen charakterisiert. Die Angabe des Mittelwertes allein reicht zur Charakterisierung der Häufigkeitsverteilung nicht aus, da empirische Verteilungen mit demselben Mittelwert völlig verschieden

aussehen können.

Ein erster Maß für die Schwankungen innerhalb eines Datensatzes sind die Prozentpunkte

oder Quantile.

Definition 2.3. Der p%-Punkt (das p%-Quantil) up% eines Datensatzes x hat die Eigenschaft, dass links (bzw. rechts) von up% höchstens p% (bzw. (100 − p)%) der Daten liegen.

Gegebenenfalls wählt man die Mitte zwischen zwei Werten.

Die 25%-, 75%-Quantile heißen untere, obere Quartile.

Man benutzt meist ein Paar von Quantilen, z. B. (u5% , u95% ), um einen Bereich einzugeben,

in dem der Anteil von hier 90% der Werte liegen.

Als gängigstes Maß für die Schwenkung wird die mittlere Abweichung der xi von x benutzt.

n

P

Weil die Summe

(xi − x) scheidet dabei als Streuungsmaß aus, da sie stets den Wert

i=1

Null ergibt:

n

X

i=1

(xi − x) =

n

X

i=1

xi − nx = nx − nx = 0,

wird die Abweichung (xi − x) quadratisch ermittelt.

Definition 2.4.

a) Die Varianz s2x eines Datensatzes x := (x1 , x2 , . . . , xn ) ist gegeben durch

n

1X

sx :=

(xi − x)2 .

n i=1

2

b) Die Quadratwurzel aus der Varianz s2x heißt Standardabweichung sx des Datensatzes.

Statt Standardabweichung sagt man auch Streuung.

Zur praktischen Berechnung der Varianz ist der angegebene Formel ungünstig, weil von

jedem xi der Wert x abgezogen werden muss. Deshalb formt man den Ausdruck um zu

n

1 X 2 1

2

sx :=

x −

n i=1 i n

n

X

i=1

!2

1

xi =

n

10

n

X

i=1

x2i − n · x2

!

.

Beide Kennwerte, sowohl die Varianz als auch die Standardabweichung sind ein Maß für

die Streuung der Datensatzwerte um ihren Mittelwert. Die Standardabweichung hat dabei

den Vorteil, dass sie dieselbe Dimension und Einheit besitzt wie die einzelnen Datensatzwerte und deren Mittelwert. Die Varianz ist eine Art mittleres Abweichungsquadrat.

Bemerkung. Bei einer Stichprobe interessiert man sich oft nicht für die Standardabweichung innerhalb der Stichprobe, sondern für eine Schätzung des unbekannten Gesamt1

Datensatzes. Dann muss man bei sx den ersten Faktor n1 durch n−1

ersetzen.

2.3

Lineare Regression

Daten treten oft paarweise als (xi , yi) auf, wenn gleichzeitig zwei Merkmale beobachtet

werden. Es liegt dann ein zweidimensionaler Datensatz z vor:

z := ((x1 , y1 ) , (x2 , y2 ) , . . . , (xn , yn )) .

Hier kann man natürlich zunächst für jede der beiden Kompnenten den Mittelwert x

bzw. y, oder den Median x

e bzw. ye und die Standardabweichung sx bzw. sy bestimmen.

Interessanter ist in der Regel die Frage nach einer Beziehung oder einem stochastischen

Zusammenhang zwischen den Werten xi und yi . Besteht eine solche Abhängigkeit, so

spricht man über einer Korrelation zwischen diesen Werten.

Die sog. Regressionsanalyse hat dann die Aufgabe die Art des Zusammenhangs festzustellen und zwar mit Hilfe eines geeignetes Ansatzes in Form einer Kurvengleichung y = f (x),

die noch gewisse aus dem Datenstaz berechenbare Parameter enthält. Dabei wird x als

unabängige Variable und y als eine von x abhängige Variable angesehen.

In der Statistik bezeichnet man solche einseitige” Anhängigkeit als Regression von y

”

bezüglich x. Hat man die Gleichung der sog. Regressions- oder Ausgleichskurve bestimmt,

so läßt sich zu vorgegebenen Wert x der Wert der abhängigen y schätzen.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, wird man zuerst die Paare (xi , yi ) als Punkte in

der (x, y)-Ebene darstellen. Sie bilden in ihrer Gesamtheit eine sog. Punktwolke”. Meist

”

lässt sich anhand der Punktwolke ein geeigneter Lösungsansatz für die gesuchte Regressionskurve ermitteln. Im einfachsten Fall liegen die Punkte nahezu (yi ≈ axi + b) auf

eine Gerade. In diesem wichtigsten und häufigsten Fall (nur den werden wir hier betrachten) spricht man daher von linearer Regression und sucht man eine Regressionsgerade

y = ax + b, die sich den angegebenen Daten möglichst gut anpasst. Die noch unbekannten

Parameter a und b dieser Gerade (d.h. Steigung a und Achsenabschnitt b) lassen sich aus

den vorgegebenen Datensatz leicht bestimmen.

Satz 2.5. Es sei ein zweidimensionaler Datensatz z = ((x1 , y1 ) , (x2 , y2 ) , . . . , (xn , yn ))

mit sx 6= 0 gegeben.

Die Summe der Abstandsquadrate aller n Punkte:

S(a, b) :=

n

X

i=1

(yi − (axi + b))2

11

nimmt ihr Minimum im Punkt (a∗ , b∗ ) an, wobei

a∗ =

und

sxy

s2x

und

b∗ = y − a∗ x

n

1X

1

sxy :=

(xi − x) · (yi − y) =

n i=1

n

die Kovarianz des Datensatzes z genannt wird.

n

X

i=1

xi yi − n · x y

!

Die Gerade y = a∗ x + b∗ heißt dann die Regressionsgerade.

Die Regressionsgerade kann aber auch in der speziellen symmetrischen Form

y − y = a∗ (x − x)

dargestellt werden. Sie verläuft durch den sog. Schwerpunkt S = (x, y) der Punktwolke.

Die Bestimmung einer Regressionsgerade ist nur möglich, wenn mindestens drei Punkte

vorliegen, n ≥ 3.

In vielen Fällen jedoch muss man aufgrund des Erscheinungsbildes der Punktwolke”

”

einen nicht linearen Lösungsansatz wählen. Man spricht dann von nicht-linearer Regression. Als nichtlineare Lösungsansätze kommen z.B. Polynomfunktionen höheren Grades,

Potenzfunktionen, Exponential- und Logarithmusfunktionen und manchmal auch (einfache) gebrochenrationale Funktionen infrage.

12

3

Wahrscheinlichkeitsräume

Ein Wahrscheinlichkeitsraum ist ein mathematisches Modell bzw. ein abstraktes Schema

zur Beschreibung eines Zufallsexperiments. Aus den vorherigen Erläuterungen ergibt sich,

dass eine solche Beschreibung die folgenden Bestandteile enthalten muss:

• Eine Liste der möglichen Ausgänge des Experiments

• Eine Aufstellung der interessierenden Ereignisse

• Eine Beschreibung der Funktion P

3.1

Die Ergebnismenge

Die Ausgänge eines Zufallsexperiments werden üblicherweise Ergebnisse6 genannt und

die Menge der möglichen Ausgänge dementsprechend die zum Experiment zugehörige

Ergebnismenge7 oder der Ergebnisraum. Als Symbol für ein Ergebnis werden wir den

griechischen Buchstaben ω benutzen und die Ergebnismenge wird durch den zugehörigen

Großbuchstaben Ω gekennzeichnet:

Ω := {ω : ω– möglicher Experimentausgang} .

Die Menge der möglichen Ergebnisse kann man als Reduktion der allgemeinen Beschreibung des Experiments auf das mathematisch Wesentliche ansehen. Dabei gibt es aber je

nach Fragestellung eventuell mehrere Möglichkeiten. Zur Veranschaulichung ziehen wir

zwei klassische Beispiele für Zufallsexperimente heran: Das Werfen zweier Würfel und das

Galton-Brett.

Würfeln. Wirft man zwei Würfel und ist nur an der Summe der geworfenen Augenzahlen

interessiert, so bietet sich als Ergebnismenge die Menge

Ωw1 = {2, 3, 4, ...11, 12}

(3.2)

der natürlichen Zahlen von 2 bis 12 an.

Kommt es auf die tatsächlich geworfenen Augenzahlen an, muss man Paare von Augenzahlen notieren. Bei zwei nicht unterscheidbaren Würfeln kann man als Ergebnismenge

zum Beispiel

[1,

1]

[1,

2]

[1,

3]

[1,

4]

[1,

5]

[1,

6]

[2,

2]

[2,

3]

[2,

4]

[2,

5]

[2,

6]

[3, 3] [3, 4] [3, 5] [3, 6]

Ωw2 =

[4, 4] [4, 5] [4, 6]

[5, 5] [5, 6]

[6, 6]

6

7

auch Stichproben, Realisierungen, Elementarereignisse

auch Merkmalraum, Stichprobenraum, Grundraum

13

ansetzen. Die Notation [i, k] bedeutet, dass einer der Würfel die Augenzahl i und der

andere die Augenzahl k zeigt, wobei an erster Stelle immer die kleinere der geworfenen

Zahlen steht.

Wirft man die beiden Würfel nicht gleichzeitig, sondern nacheinander und ist die Reihenfolge der geworfenen Augenzahlen von Bedeutung, so muss die Darstellung noch einmal

verfeinert werden, etwa durch die Ergebnismenge

(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6)

(2,

1)

(2,

2)

(2,

3)

(2,

4)

(2,

5)

(2,

6)

(3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6)

(3.3)

Ωw3 =

(4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6)

(5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6)

(6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)

wobei (i, k) für das Ergebnis steht, dass i die erste und k die zweite geworfene Augenzahl

ist.

Das Galton-Brett. Ein Galton-Brett besteht aus einer schräg gestellten Platte, in die

Rinnen eingefräst sind. Eine Kugel wird in die Startrinne am oberen Rand gelegt und

rollt nach unten, wobei sie an den Verzweigungspunkten zufällig nach links oder rechts

abgelenkt wird.

Die Ergebnisse sind entweder die in irgendeiner Form gekennzeichneten verschiedenen

Ausgänge am unteren Ende des Bretts, an denen die Kugel schließlich landet, oder die

verschiedenen Wege, die die Kugel durchlaufen kann.

3.2

Ereignisse

Ein Ereignis ist eine Charakterisierung des Ausgangs eines Zufallsexperiments durch ein

oder mehrere Merkmale, so dass nach Durchführung des Experiments die Frage, ob diese

Charakterisierung zutrifft, eindeutig mit ja” oder nein” beantwortet werden kann. Falls

”

”

sie zutrifft, sagt man, das Ereignis sei eingetreten. Betrachtet man zum Beispiel beim

Werfen zweier Würfel die Aussage

”

Zwei ungerade Augenzahlen wurden geworfen”,

so ist dies bezogen auf die Ergebnismenge Ωw1 kein Ereignis im obigen Sinne, da sich nicht

entscheiden lässt, ob sie zutrifft, wenn man nur die Augenzahlsumme als Ergebnis kennt.

Bei den anderen beiden Ergebnismengen ist diese Frage entscheidbar.

Offensichtlich kann man Ereignisse durch Teilmengen A der Ergebnismenge Ω repräsentieren. Da ein Ereignis genau dann eintritt, wenn die zugehörige Aussage auf das Ergebnis

der Durchführung des Experiments zutrifft, entspricht einem Ereignis einfach die Menge

aller Ergebnisse des Experiments, für die diese Aussage wahr ist. Bezogen auf die Ergebnismenge Ωw2 ist das in unserem Beispiel die Menge

A2 = {[1, 1], [1, 3], [1, 5], [3, 3], [3, 5], [5, 5]} .

Die Charakterisierung von Ereignissen durch Mengen hängt natürlich von der gewählten

Ergebnismenge ab. Je nach Auswahl wird die Aussage

14

”

Die Augenzahlsumme 7 wurde geworfen”

durch die drei Mengen

B1 = {7}

B2 = {[1, 6], [2, 5], [3, 4]}

B3 = {(1, 6), (6, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 4), (4, 3)}

repräsentiert.

Auf dem Wege der mathematischen Abstraktion können wir jetzt noch einen Schritt

weitergehen und die Differenzierung zwischen Aussage und repräsentierender Menge aufheben. Für unser mathematisches Modell legen wir fest:

Ein Ereignis ist eine Teilmenge des Ergebnisraums.

3.3

Verbundereignisse

Ereignisse können mittels der logischen Operatoren und, oder miteinander verknüpft

und durch nicht negiert werden, wodurch sich neue Ereignisse ergeben, wie zum Beispiel

Ungerade Augenzahlen” und Augenzahlsumme größer als 4”;

”

”

Augenzahlsumme 6” oder Augenzahlsumme 7”;

”

”

Die Augenzahlsumme ist nicht 7”.

”

Geht man zur Mengendarstellung der Ereignisse über, so entsprechen diesen Verbundereignissen die Vereinigung, der Durchschnitt und das Komplement der Mengen, die die

verknüpften Ereignisse repräsentieren:

A ∪ B = {ω ∈ Ω : ω ∈ A oder ω ∈ B} ;

A ∩ B = {ω ∈ Ω : ω ∈ A und ω ∈ B} ;

Ac = {ω ∈ Ω : ω 6∈ A} .

Nach der Liste der möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments ist nach den obigen

Überlegungen als zweiter Bestandteil eines mathematischen Modells eine Liste der interessanten Ereignisse, das sog. Ereignis-System, bzw. die Auflistung der entsprechenden

Teilmengen der Ergebnismenge erforderlich.

Da man zweifellos in eine solche Liste alle Verbundereignisse mit aufnehmen wird, ergibt

sich die Forderung, dass das System der zugehörigen Teilmengen unter den Operationen

Vereinigung, Durchschnitt und Komplementbildung abgeschlossen sein muss.

Da man häufig, insbesondere bei Grenzwerten, abzählbare Vereinigungen und Durchschnitte benötigt, muss dies auch für abzählbar unendliche Verknüpfungen sichergestellt

sein. Zur Veranschaulichung betrachten wir das Zufallsexperiment, dass ein Wurfel so lange geworfen wird, bis zum ersten Mal die Augenzahl 6 erscheint. Da nicht abzusehen ist,

15

bei welchem Wurf dieses Ereignis eintritt und prinzipiell auch denkbar ist, dass niemals

eine 6 geworfen wird, muss man als Ergebnisraum die Menge

Ω = {ω = (z1 , z2 , . . .) : zk = 1, 2, 3, 4, 5, 6}

aller möglichen unendlichen Wurfserien benutzen: Die Komponente zk steht für die Augenzahl, die beim k-ten Wurf erscheint. Das Ereignis, dass genau beim k-ten Wurf die

erste 6 erscheint, wird durch die Menge

Ak = {ω = (z1 , z2 , . . .) : zi < 6

für i < k

und zk = 6}

beschrieben. Die Mengen A1 , A2 , . . . sind paarweise disjunkt. Für n = 1, 2, 3, . . . repräsentieren die Mengen

Bn = A1 ∪ A2 ∪ · · · ∪ An

die Ereignisse, dass spätestens beim n-ten Wurf eine 6 kommt und

A=

∞

[

Bn =

n=1

∞

[

Ak

k=1

entspricht der Aussage, dass irgendwann einmal eine 6 erscheint”.

”

Definition 3.1. Ein System A von Teilmengen einer nichtleeren Menge Ω heißt eine

(Mengen-) σ-Algebra (über Ω), wenn gilt:

A∈A

Ω ∈ A,

=⇒

A1 , A2 , . . . ∈ A

=⇒

Ac ∈ A,

∞

S

An ∈ A.

n=1

Beispiele 3.2. für σ-Algebren sind die Mengensysteme:

• {Ø, Ω} – die kleinstmögliche Algebra,

• {Ø, A, Ac , Ω} – die kleinste Algebra, die das Ereignis A enthält,

• 2Ω = P(Ω) – die Potenzmenge von Ω, d. h. die Menge aller Teilmengen von Ω.

Bemerkungen und Bezeichnungen

❶ Die letzte Aussage: A1 , A2 , . . . ∈ A ⇒

∞

S

n=1

An ∈ A gilt sinngemäß auch für endliche

Folgen A1 , . . . , AN von Ereignissen (man setze dort einfach AN +1 = AN +2 = · · ·

= Ø):

N

[

An ∈ A.

n=1

16

❷ Da jedes ω in dem Ereignis Ω liegt, tritt dieses Ereignis bei jeder Durchführung des

Experiments ein. Es heißt daher auch das sichere Ereignis.

❸ Sein Komplement Ωc = Ø, die leere Menge, tritt nie ein und heißt daher das

unmögliche Ereignis.

❹ Eine einelementige Menge {ω} heißt ein Elementarereignis.

❺ Morgansche Regeln: Man kann leicht nachvollziehen, dass für beliebige Mengen

die Gleichungen

(Ac )c = A

und

(A ∩ B)c = Ac ∪ B c

gelten. Mit diesen Regeln ergibt sich, dass σ-Algebren auch unter der Durchschnittsbildung abgeschlossen sind. Aus den Eigenschaften einer σ-Algebra folgt nämlich,

dass

A, B ∈ A =⇒ Ac , B c ∈ A

=⇒ (A ∩ B)c = Ac ∪ B c ∈ A

=⇒ A ∩ B = ((A ∩ B)c )c ∈ A.

Genauso kann man zeigen, dass es auch die Abgeschlossenheit für abzählbare Durchschnitte gilt.

❻ Anstelle von A ∩ B schreiben wir auch kurz AB.

❼ Zwei Mengen A, B heißen disjunkt, falls A ∩ B = Ø. In diesem Fall schreiben wir

auch A + B anstelle von A ∪ B.

Wir setzen künftig voraus, dass das Ereignis-System A eine σ-Algebra ist.

Ist der zu einem Zufallsexperiment gehörige Ergebnisraum höchstens abzählbar, d.h.

Ω = {ω1 , ω2 , . . . , ωN } oder Ω = {ω1 , ω2 , . . .}, so lässt sich A = 2Ω wählen.

Bei überabzählbaren Ergebnismengen (z.B. Ω = [0, 100] ⊂ R) darf die Potenzmenge 2Ω

von Ω nicht als σ-Algebra gewählt werden, weil sie so viele, auch eigenartige, Mengen

enthält. Deshalb sollte die σ-Algebra möglichst klein” sein, aber noch großgenug damit

”

wichtige Mengen (= Ereignisse) zur Beschreibung eines Zufallsexperiments zur Verfügung

stehen. Z.B. die kleinste σ-Algebra, die alle Punkte, offenen, halboffenen und abgeschlossenen Intervalle aus R enthält ist die σ-Algebra der Borelschen Mengen.

3.4

Wahrscheinlichkeiten

Im Hinblick auf das empirische Gesetz der großen Zahlen sollten die wesentlichen Eigenschaften der relativen Häufigkeit hn auf die Funktion P übertragen werden. Dazu

betrachten wir die Situation, dass ein Zufallsexperiment mit der Ergebnismenge Ω n-mal

durchgeführt und dabei gezählt wurde, wie oft ein Ereignis A ⊆ Ω eingetreten ist.

17

Da die absolute Häufigkeit Hn (A) des Ereignisses nicht größer sein kann als die Anzahl n

der Versuche insgesamt, muss für den Quotienten hn (A) = Hn (A)/n die Einschränkung

0 ≤ hn (A) ≤ 1

gelten. Für das sichere Ereignis Ω ist Hn (Ω) = n und daher

hn (Ω) = 1,

denn das sichere Ereignis tritt bei jedem Versuch ein. Schließlich kann von zwei disjunkten Ereignissen A und B bei jeder Durchführung des Experiments höchstens eines der

beiden eintreten, so dass Hn (A ∪ B) = Hn (A) + Hn (B) und damit

hn (A ∪ B) = hn (A) + hn (B)

gilt.

Wie der Mathematiker A. Kolmogoroff 1933 in seinem Buch Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung zeigte, lässt sich auf folgenden Axiomen ein leistungsfähiges Gebäude der Wahrscheinlichkeitsrechnung aufbauen.

Definition 3.3. Eine Funktion P : A → R auf einer σ-Algebra A von Teilmengen einer

Menge Ω mit der Eigenschaften

❶ Normiertheit:

P (Ω) = 1,

(3.4)

❷ Nichtnegativität:

P (A) ≥ 0

für alle A ∈ A,

❸ σ-Additivität: Für jede Folge A1 , A2 , . . . von paarweise disjunkten Ereignisen aus

A gilt

!

∞

∞

[

X

An =

P (An )

P

n=1

n=1

heißt eine Wahrscheinlichkeit oder Wahrscheinlichkeitsverteilung oder Wahrscheinlichkeitsmaß.

Als Axiome werden in der Mathematik diejenigen Eigenschaften eines mathematischen

Objekts bezeichnet, die als Basis für alle weiteren Folgerungen dienen und die (innerhalb

des mathematischen Modells) nicht weiter begründet werden.

Aus diesen drei Axiomen ergeben sich unmittelbar einige Rechenregeln für Ereignisse, die

bei den kommenden Berechnungen häufig benötigt werden. A, B usw. seien dabei stets

Elemente aus der Ereignisalgebra A.

Komplementärereignisse: Wegen A ∪ Ac = Ω und A ∩ Ac = Ø folgt aus den Axiomen

1 und 3, dass P (A) + P (Ac ) = 1 oder

P (Ac ) = 1 − P (A)

18

Speziell für das unmögliche Ereignis Ø = Ωc also

P (Ø) = 0.

Monotonie: Ist A ⊆ B, so lässt sich B als A ∪ (Ac ∩ B) darstellen, wobei die Mengen A

und Ac ∩ B disjunkt sind. Das ergibt P (B) = P (A) + P (Ac ∩ B). Und da P (Ac ∩ B) ≥ 0,

folgt daraus

A⊆B

=⇒

P (A) ≤ P (B).

(3.5)

Allgemeine Additionsregel: Für beliebige nicht notwendig disjunkte Ereignisse A, B

ergibt sich aus A ∪ B = (A ∩ B c ) ∪ (A ∩ B) ∪ (Ac ∩ B) die Beziehung

P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B).

Als mathematisches Modell eines Zufallsexperiments legen wir fest:

Definition 3.4. Ein Tripel (Ω, A, P ), wo Ω eine nichtleere Menge, A eine σ-Algebra

von Teilmengen von Ω und P eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf A ist, heißt ein

Wahrscheinlichkeitsraum.

Ω heißt die Ergebnismenge, die Elemente der σ-Algebra A heißen Ereignisse und die Zahl

P (A) heißt die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A.

3.5

Monotone Folgen von Ereignissen

Ist B1 , B2 , . . . eine Folge von Ereignissen aus einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P )

∞

S

mit Bn ⊆ Bn+1 für alle n = 1, 2, . . . und ist B =

Bn , so symbolisieren wir diese

n=1

Situation kurz mit Bn ր B.

Satz 3.5. Ist B1 , B2 , . . . eine Folge von Ereignissen mit Bn ր B, dann lim P (Bn ) =

n→∞

P (B).

Beweis: Nach Regel 3.5 ist die Folge der Zahlen P (Bn ) monoton steigend und nach

Axiom 3.4 nach oben durch 1 beschränkt. Diese Folge ist also konvergent.

Wir konstruieren eine neue Folge von Ereignissen A1 , A2 , . . . durch

A1 = B1

A2 = B2 \ B1

..

.

Ak = Bk \ Bk−1

..

.

Diese Ereignisse Ak sind paarweise disjunkt und es gilt

Bn = A1 ∪ A2 ∪ · · · ∪ An =

n

S

Ak ,

k=1

B = A1 ∪ A2 ∪ · · · ∪ An ∪ · · · =

19

∞

S

k=1

Ak

Daraus ergibt sich aus den Axiomen und den bisher abgeleiteten Rechenregeln

n

n

S

P

lim P (Bn ) = lim P

Ak = lim

P (Ak ) =

n→∞

n→∞

=

∞

P

k=1

P (Ak ) = P

k=1

n→∞ k=1

∞

S

k=1

Ak

= P (B).

Sei C1 , C2 , . . . eine Folge von Ereignissen mit Cn ⊇ Cn+1 , n = 1, 2, . . ., und C =

kurz Cn ց C.

∞

T

Cn ,

n=1

Satz 3.6. Ist C1 , C2 , . . . eine Folge von Ereignissen mit Cn ց C, dann lim P (Cn ) =

n→∞

P (C).

Beweis: Die Ereignisse Bn = Cnc erfüllen Bn ր B mit B = C c . Wegen P (Cn ) = 1−P (Bn )

und P (C) = 1 − P (B) folgt die Behauptung aus dem vorhergehenden Satz.

4

Laplace-Experimente

Mit dem Aufstellen von Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten ist noch nicht das Problem gelöst, wie man bei konkreten Zufallsexperimenten zu konkreten Zahlen für die

Wahrscheinlichkeit von Ereignissen kommt. Dies ist allerdings auch nur zum Teil ein rein

mathematisches Problem. Der mathematische Teil besteht darin zu klären, welche Informationen über die Funktion P erforderlich sind um anschließend mit Hilfe der Rechenregeln die Wahrscheinlichkeit P (A) eines beliebigen Ereignisses A berechnen zu können.

Das praktische” Problem besteht darin, im konkreten Einzelfall einen vernünftigen”

”

”

Ansatz für die benötigte Minimalinformation über P aufzustellen.

Das historisch erste Kochrezept zur Lösung dieses Problems stammt von Pierre Simon de

Laplace (1749–1827):

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung besteht in der Zurückführung aller Ereignisse

derselben Art auf eine gewisse Anzahl von gleich möglichen Fällen, über deren

Eintreten wir gleich wenig wissen, und in der Bestimmung derjenigen Anzahl

von Fällen, die für das Ereignis günstig sind, dessen Wahrscheinlichkeit wir

suchen.

Den ersten Teil dieser Vorschrift kann man unter Verwendung der im vorhergehenden

Kapitel eingeführten Begriffe etwa folgendermaen formulieren:

Beschreibe eine Versuchsanordnung durch eine Ergebnismenge derart, dass

es keinen vernünftigen Einwand gegen den Ansatz gibt, dass alle Ergebnisse

gleich möglich sind, bzw. – in unserer Sprechweise – dass alle Elementarereignisse die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzen:

P {ω} = p

für alle ω ∈ Ω.

20

(4.6)

Beispiele 4.1.

❶ Ist ein Würfel regulär, d.h. aus homogenem Material geometrisch exakt geformt,

so lässt sich kaum etwas gegen die Annahme einwenden, dass jede der sechs Augenzahlen beim Wurf die gleiche Chance hat nach oben zu zeigen. Die Ergebnismenge

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} ist also für diesen Fall ein passender Ansatz.

❷ Interessiert man sich für die Augenzahlsumme beim Werfen zweier regulärer Würfel,

so ist die Ergebnismenge Ωw1 (3.2) ungeeignet. Nach einer relativ kurzen Versuchsreihe zeigt sich im allgemeinen, dass sich die relativen Häufigkeiten der Elementarereignisse deutlich voneinander unterscheiden und ein Laplace-Ansatz (4.6) offensichtlich im Widerspruch zum empirischen Gesetz der großen Zahlen steht.

Andererseits gibt es beim zweimaligen Werfen eines regulären Würfels (oder beim

gleichzeitigen Werfen zweier unterscheidbarer regulärer Würfel) keinen vernünfigen

Einwand gegen die Annahme, dass alle möglichen Kombinationen aus erster und

zweiter geworfener Augenzahl die gleiche Chance besitzen. Man wird also von der

Eigenschaft (4.6) für die Ergebnismenge Ωw3 wie in (3.3) ausgehen und Ereignisse

der Form Die Augenzahlsumme ist x” in diesem Rahmen betrachten.

”

Die Eigenschaft (4.6) ist die Minimal information, durch die der Wahrscheinlichkeitsraum

(Ω, A, P ) bereits eindeutig festgelegt ist. Sie besagt als Erstes, dass jede einelementige

Menge {ω} ein Element der σ-Algebra A ist. Daraus folgt, dass jede endliche Teilmenge

von Ω in A liegt, denn

A = {ω1 , ω2 , . . . , ωn } = {ω1 } ∪ {ω2 } ∪ · · · ∪ {ωn } ∈ A

und es ist dementsprechend

P (A) = P {ω1 } + P {ω2} + · · · + P {ωn } = n · p =: |A| · p,

|A| bezeichnet dabei die Anzahl der Elemente der Menge A.

Da man offensichtlich p > 0 ansetzen muss, um zu einer sinnvollen Wahrscheinlichkeitsverteilung zu kommen, ist ein Ansatz der Form (4.6) nur möglich, wenn die Ergebnismenge

endlich ist. Denn einerseits muss stets P (A) ≤ 1 sein und andererseits gäbe es bei nichtendlichem Ω Teilmengen A einer derartigen Größe, dass |A| · p > 1 ist.

Dann ist aber jede Teilmenge von Ω endlich und somit ein Element der Ereignisalgebra,

so dass A = 2Ω . Weiter folgt aus

1 = P (Ω) = |Ω| · p

dass p = 1/|Ω| und wir erhalten für die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A die bekannte Formel

Anzahl der günstigen Fälle

|A|

P (A) =

=

.

|Ω|

Anzahl der möglichen Fälle

Wie man sich leicht überzeugt, erfüllt die Funktion P die Axiome 1 bis 3. Wir können

daher festlegen:

21

Definition 4.2. Ein Laplace-Experiment ist ein Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P ) mit

den folgenden Eigenschaften:

• Ω ist eine endliche Menge,

• A = 2Ω ,

• P (A) =

|A|

.

|Ω|

Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei Laplace-Experimenten besteht daher im

Abzählen der Elemente der entsprechenden Mengen. Beim Werfen zweier Würfel ist das

recht einfach. Die Menge Ωw3 enthält 36 Elemente und das Ereignis Augenzahlsumme

”

ist 7” wird durch die Menge A = (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1) mit 6 Elementen

und der Wahrscheinlichkeit P (A) = 1/6 repräsentiert.

Das Problem des Abzählens kann sich aber zuweilen sehr schwierig gestalten. Mit diesem Teil der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der unter das Stichwort Kombinatorik fällt,

werden wir uns in diesem Kapitel anhand einiger typischer Problemstellungen kurz beschäftigen.

4.1

Kombinatorik

Die Kombinatorik liefert wichtige Abzählmethoden zum Berechnen von Wahrscheinlichkeiten bei Laplace-Experimenten. Sie lassen sich in sehr anschaulicher Weise anhand des

Urnenmodells oder des Schubladenmodells einführen.

Diese modelle stellen einen Zwischenschritt auf dem Weg vom konkreten Zufallsexperiment zu seiner Beschreibung als Wahrscheinlichkeitsraum dar. Es sind fiktive Experimente, die die wesentlichen Zufallselemente eines konkreten Vorgangs – evtl. auch nur

angenähert – beschreiben.

4.1.1

Zwei äquivalente Sprechweisen

❶ Urnenmodell, Stichprobensprechweise:

Aus einer Urne mit n unterscheidbaren8 (z.B. verschiedenfarbigen) Kugeln werden

zufällig k Kugeln gezogen. Dabei kann das Ziehen mit oder ohne Zurücklegen erfolgen, und die Reihenfolge eine oder keine Rolle spielen. Die Fragestellung lautet

jetzt allgemein: Auf wieviele verschiedene Arten lassen sich k Kugel ziehen?

In der Statistik wird solche zufällige Entnahme von k Kugeln als Stichprobe vom

Umfang k bezeichnet. Sie heißt geordnet, wenn die Reihenfolge, in der die Stichprobenelemente (hier: Kugeln) gezogen werden, berücksichtigt wird. Spiel die Reihenfolge jedoch keine Rolle, so liegt eine ungeordnete Stichprobe vor.

8

Die Kugel müssen unterscheidbar sein, um festzustellen zu können, ob jede der Kugeln beim Ziehen

die gleiche Chance hat (Laplace-Experiment).

22

❷ Schubladenmodell, Zuordnungssprechweise:

In dem Modell werden k Objekte zufällig auf n Schubladen verteilt. Dabei sind

die Objekte entweder unterscheidbar oder nicht unterscheidbar, und die Schubladen

dürfen einfach oder mehrfach besetzt werden.

Urnen- und Schubladenmodell sind äquivalent:

4.1.2

Urnenmodell

Schubladenmodell

mit / ohne Zurücklegen

mit / ohne Mehrfachbesetzung

in / ohne Reihenfolge

unterscheidbare / ununterscheidbare Objekte

Produktregel der Kombinatorik

Bei einem k-stufigen Experiment habe der Ausgang einer Stufe keinen Einfluss auf die Anzahl der möglichen Ausgänge bei späteren Stufen. Haben die einzelnen Stufen n1 , . . . , nk

Ausgänge, so hat das Gesamtexperiment n1 · . . . · nk Ausgänge.

Die Produktregel ist wichtig bei der Beschreibung der vier kombinatorischen Grundsituationen.

4.1.3

Die vier kombinatorischen Grundsituationen

❶ Variation (geordnete Stichprobe) k-ter Ordnung mit Wiederholung

Aus einer Urne mit n verschiedenen Kugeln (Objekten) werden nacheinander k

Kugeln entnommen und in der Reihenfolge ihrer Ziehung angeordnet, dabei die

Ziehung der Kugeln mit Zurücklegen erfolgt, d.h. eine Kugel mehrmals verwendet

werden darf.

Es gibt dann genau

k

Vw (n, k) = n

| · n · n{z· . . . · n} = n

k−mal

verschiedene Variationen k-ter Ordnung mit Wiederholung, wobei auch k > n sein

darf.

Beispiel 4.3. (aus einem älteren Stochastikbuch):

Herr Meier will seinen ungezogenen Sohn mit 10 Ohrfeigen bestrafen. Auf wie viele

Arten kann er das tun, wenn er bei jedem Schlag zwei Möglichkeiten hat (rechts

oder links)?

Es gibt 210 = 1024 Möglichkeiten.

❷ Variation (geordnete Stichprobe) k-ter Ordnung ohne Wiederholung

Die Ziehung der k Kugeln (Objekten) erfolgt mit Berücksichtigung der Reihenfolge,

aber diesmal ohne Zurücklegen. Jede Kugel kann also höchstens einmal gezogen

23

werden und scheidet somit für alle weiteren Ziehungen aus.

Die Anzahl der Variationen k-ter Ordnung ohne Wiederholung beträgt dann

V (n, k) =

n!

n

· (n − 1) · (n − 2) · . . . · (n − k + 1) =

,

|{z}

|

{z

}

(n − k)!

1. Ziehung

wobei k ≤ n.

k−te Ziehung

Spezialfall k = n: Permutation

Jede mögliche Anordnung von n voneinander verschiedenen Kugeln (Objekten) heißt

eine Permutation der n Kugeln. Die Anzahl der Permutationen ist gleich

P (n) := n!.

Beispiel 4.4. Herr Meier will seine 5 Kinder in einer Reihe anordnen für eine

Gruppenaufnahme.

Es gibt 5! = 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120 Möglichkeiten.

❸ Kombination (ungeordnete Stichprobe) k-ter Ordnung ohne Wiederholung

Aus einer Urne mit n verschiedenen Kugeln (Objekten) werden k Kugeln ohne

Zurücklegen entnommen, wobei die Reihenfolge der Ziehung unberücksichtigt bleibt.

Jede Kugel kann also höchstens einmal gezogen werden und scheidet somit nach erfolgter Ziehung automatisch für alle weiteren Ziehungen aus.

Die Anzahl der Kombinationen k-ter Ordnung ohne Wiederholung kann man genauso wie in dem vorherigen Fall berechnen, jedoch müssen die k! Permutationen

der k gezogenen Kugeln miteinander identifiziert werden:

V (n, k)

n!

n

=

=

,

k ≤ n.

C(n, k) =

k!

(n − k)! · k!

k

Beispiel 4.5. Beim Lottoschein gibt es

49

49 · 48 · 47 · 46 · 45 · 44

= 13 983 816

=

1·2·3·4·5·6

6

Möglichkeiten, 6 der 49 Zahlen anzukreuzen. Die Wahrscheinlichkeit, 6 Richtige zu

tippen, ist daher

1

≈ 7 · 10−8 .

13 983 816

❹ Kombination (ungeordnete Stichprobe) k-ter Ordnung mit Wiederholung

Die Ziehung der k Kugeln (Objekten) erfolgt ohne Berücksichtigung der Reihenfolge,

aber diesmal mit Zurücklegen. Jede Kugel kann also mehrmals gezogen werden.

In diesem Fall ist das Schubladenmodell hilfreich: Es sollen k nicht unterscheidbare

Objekte in n Schubladen verstaut werden, wobei Mehrfachbesetzung möglich ist:

24

◦|{z}

◦◦

1. Schublade

◦

|{z}

... ...

2. Schublade

n Schubladen

◦◦

|{z}

n−te Schublade

! n − 1 Trennungsstriche

Der Gesamtzustand wird beschrieben durch die Reihenfolge von k Objekten und

n − 1 Trennungsstrichen, wobei, wie im vorgerigen Fall, jedoch müssen die k! Permutationen der k gezogenen Kugeln und die (n − 1)! Permutationen der n − 1 Trennungsstriche miteinander (durch die Division durch k!(n − 1)!) identifiziert werden.

Daher gibt es genau

k+n−1

k+n−1

(k + n − 1)!

=

=

Cw (n, k) =

k!(n − 1)!

k

n−1

verschiedene Kombinationen k-ter Ordnung mit Wiederholung, wobei auch k > n

sein kann.

Beispiel 4.6. Auf wie viele Arten können 60 Parlamentssitze auf 3 Parteien verteilt

werden?

In dem Beispiel ist k = 60 und n = 3, daher gibt es

60 + 3 − 1

62

62 · 61

= 1891

=

=

60

2

2·1

Möglichkeiten.

Zusammenstellung

Kombinationen

k-ter Ordnung

(Mengen)

Variationen

k-ter Ordnung

(Folgen)

ohne Wiederholung

mit Wiederholung

n

C(n, k) =

k

n+k−1

Cw (n, k) =

k

ungeordnete

Stichprobe

Vw (n, k) = nk

geordnete

Stichprobe

V (n, k) =

n!

(n − k)!

Ziehung ohne

Zurücklegen

4.1.4

Ziehung mit

Zurücklegen

Lotto Sechs aus Neunundvierzig”

”

Auf einem Lottoschein werden auf einem Zahlenfeld 6 Zahlen angekreuzt. Bei der öffentlichen Ziehung werden aus einer Trommel sechs Kugeln zufällig gezogen und die auf den

Kugeln stehenden Zahlen notiert. Dann zählt man, wieviele der angekreuzten Zahlen mit

25

den gezogenen übereinstimmen. Von den weiteren Varianten wie der Zufallszahl sehen wir

hier zunachst einmal ab. Bezogen auf dieses eine Zahlenfeld lässt sich dieser Vorgang auf

das folgende fiktive Experiment reduzieren:

In einer Urne befinden sich 49 Kugeln, 43 davon weiß und 6 schwarz. Letztere entsprechen

den auf dem Zahlenfeld angekreuzten Zahlen. Aus dieser Urne werden zufällig sechs Kugeln gezogen und die Höhe des Gewinns hängt davon ab, wieviele schwarze Kugeln sich

unter den sechs gezogenen befinden.

Um in solchen Situationen Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, benötigt man einen Wahrscheinlichkeitsraum für das folgende Zufallsexperiment:

Beispiel 4.7. Aus einer Urne mit s schwarzen und n − s weißen Kugeln werden zufällig

k Kugeln ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge gezogen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den gezogenen Kugeln S schwarze

befinden?

Das Eigenschaftswort zufällig soll dabei andeuten, dass es sich um ein Laplace-Experiment handeln soll. Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei Laplace-Experimenten

besteht im Abzählen der Elemente der Ergebnismenge und der interessierenden Ereignis

AkS : Unter gezogenen k Kugeln befinden sich genau S schwarze”.

”

Die Ergebnismenge besteht aus allen k-elementigen Teilmengen der n-elementigen Menge:

Ωnk := {{z1 , z2 , . . . , zk },

zi = 1, 2, . . . , n und zi paarweise verschieden} .

Wir haben hier mit einer Kombination k-ter Ordnung ohne Wiederholung zu tun. Wie

wir schonwissen, für die Entnahme von k Elementen aus einer Menge von n Elementen

gibt es nk Möglichkeiten, d.h.

n

n

.

|Ωk | =

k

Für die Auswahl von S-elementigen Mengen aus s schwarzen Kuglen gibt es Ss und für

n−s

die Auswahl von (k − S)-elementigen Mengen aus (n − s) weißen Kugeln gibt es k−S

Möglichkeiten. Damit ergeben sich die günstigen Möglichkeiten als der Produkt der beiden

letzten Binomialkoeffizienten

s

n−s

|AkS | =

·

S

k−S

und wir erhalten

P (AkS ) =

s

S

·

n−s

k−S

n

k

.

Die Ereignisse AkS sind disjunkt und aus der Additivität der Wahrscheinlichkeitverteilung

ergibt sich damit die folgende einprägsame Additionstheorem für Binomialkoeffizienten

k X

s

n−s

n

·

=

.

S

k

−

S

k

S=0

Später nutzen wir diese Formeln bei der hypergeometrischen Verteilung, die z.B. in der

Qualitätskontrolle eine Rolle spielt.

26

Als Anwendung von dem Beispiel berechnen wir die Wahrscheinlichkeiten, beim Lotto 6

”

aus 49” S = 0, 1, . . . , 6 Richtige” zu erhalten.

”

Bei der Ziehung befinden sich in einer Trommel n = 49 durchnummerierte Kugeln, von

denen k = 6 ohne Zurücklegen gezogen werden. Die s = 6 Kugeln, die die von uns auf

dem Lottoschein angekreuzten Zahlen tragen, denken wir uns schwarz, die übrigen 43

weiß. Die Wahrscheinlichkeit für S Richtige” ist dann gegeben durch

”

6

43

·

pS = S 496−S

6

was mit

die folgenden Werte ergibt:

49

= 13 983 816

6

p0

p1

p2

p3

p4

p5

p6

=

=

=

=

=

=

=

0, 435964976,

0, 413019450,

0, 132378029,

0, 017650404,

0, 000968620,

0, 000018450,

0, 000000072.

Beispiel 4.8. Aus einer Urne mit s schwarzen und n − s weißen Kugeln werden zufällig

k Kugeln mit Zurücklegen und mit Berücksichtigung der Reihenfolge gezogen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den gezogenen Kugeln S schwarze

befinden?

In der Übung!

4.1.5

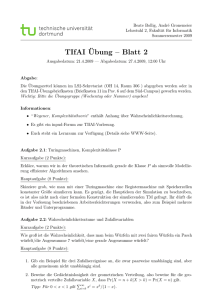

Galton-Brett

Ein Galton-Brett besteht aus einer schräg gestellten Platte, in die Rinnen eingefräst sind. Eine Kugel wird in die Startrinne am oberen Rand gelegt

und rollt nach unten. Die unterschiedlichen Ergebnisse kommen dadurch Zustande, dass die Kugel

an den Verzweigungen der Rinnen zufällig nach

links oder rechts springt. Wenn man die Spitzen

der Verzweigungen durch Punkte repräsentiert, ergibt sich das in Abbildung dargestellte Schema.

Zu n(= 5) Punktreihen gibt es n + 1(= 6) Fächer,

in die die Kugel fallen kann und die wir von 0 bis

n von links nach rechts durchnummerieren.

Start

0

1

2

3

4

5

Schema des Galtons-Bretts

Die verschiedenen möglichen Wege, die die Kugel auf diesem Brett durchlaufen kann,

lassen sich durch die Sprungrichtungen der Kugel auf den n Reihen beschreiben. Jedem

27

Weg entspricht ein Binärvektor δ = (δ1 , δ2 , . . . , δn ), wobei δi = 0 bzw. = 1, wenn die

Kugel auf der i-ten Reihe nach links bzw. nach rechts springt. Der Beispielweg auf der

Abbildung kann man also durch den Vektor δ = (1, 0, 1, 1, 0) beschreiben.

Bei einem regulär gebauten Galton-Brett kann man davon ausgehen, dass auf jeder Reihe

Sprünge nach rechts und nach links gleich möglich sind und weiter, dass jede Kombination

von Sprüngen gleich möglich ist, so dass

Ωn = {δ = (δ1 , δ2 , . . . , δn ) :

δi ∈ {0, 1}}

eine geeignete Ergebnismenge ist, die bekanntermaßen |Ωn | = 2n Elemente besitzt.

Wie berechnet man unter der Annahme, dass wir ein Laplace-Experiment vor uns haben,

die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses

Ank :

”

die Kugel fällt in das Fach Nr. k”?

Anhand der Abbildung überzeugt man sich leicht, dass die Kugel beim n-reihigen GaltonBrett in das Fach k fällt, wenn sie bei ihren n Sprüngen auf dem Weg nach unten genau

k-mal nach rechts und (n − k)-mal nach links springt, wobei es gleichgültig ist, in welcher

Reihenfolge diese Sprünge erfolgen. In der Ergebnismenge n wird dieses Ereignis durch die

Menge aller Binärvektoren repräsentiert, die genau k Einsen (und folglich n − k Nullen)

enthalten.

(

)

n

X

Ank = δ = (δ1 , δ2 , . . . , δn ) : δi ∈ {0, 1} und

δi = k

i=1

Die Anzahl der Elemente dieser Menge ist gleich der Anzahl aller k-ter Kombinationen

mit Wiederholung

n

n

|Ak | =

.

k

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem regulären Galton-Brett die Kugel im Fach Nummer

k landet, ist somit durch die Formel

n

P (Ank ) =

k

2n

gegeben.

Die Binomialkoeffizienten nk kann man leicht rekursiv berechnen mit dem folgenden

Berechnungsschema, dem sog. Pascalschen Dreieck (B. Pascal, 1623–1662). Jede Zahl ist

die Summe der beiden darüberstehenden Zahlen.

n=0

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

1

6

10

15

28

1

3

1

4

10

20

1

5

15

1

6

1

5

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Zur mathematischen Präzisierung des etwas vagen Begriffs der unabhängigen Durchführung von Zufallsexperimenten benötigt man eine Größe, die anzeigt, welchen Einfluss das

Eintreten eines Ereignisses auf das Eintrittsverhalten eines anderen hat. Diese Größe heißt

die bedingte Wahrscheinlichkeit. Um die nachfolgende Definition zu begründen und zu veranschaulichen, wie die bedingte Wahrscheinlichkeit bei konkreten Zufallsexperimenten zu

interpretieren ist, stellen wir uns die fiktive n-fache Durchführung eines Zufallsexperiments

vor, bei dem zwei Ereignisse A und B beobachtet werden. Die bedingte relative Häufigkeit

hn (A|B) des Ereignisses A unter der Bedingung B sei dabei die relative Häufigkeit von

A auf der Teilversuchsreihe der Experimente unter den n durchgeführten, bei denen das

Ergebnis B eingetreten ist. Das heisst, nur diese Versuchsausgänge eine Rolle spielen, die

zum Ereignis B gehören.

Wenn diese bedingte relative Häufigkeit von der relativen Häufigkeit hn (A) von A bezogen auf alle Durchführungen stark abweicht, ist anzunehmen, dass das Eintreten des

Ereignisses B einen gewissen Einfluss auf dasjenige von A hat, dass also die Ereignisse A

und B bezüglich ihres stochastischen Verhaltens voneinander abhängig sind.

Die Teilversuchsreihe, auf der das Ereignis B eingetreten ist, hat die Länge Hn (B) und

die Anzahl der Experimente unter diesen Hn (B), bei denen das Ereignis A eingetreten ist,

ist gleich der Anzahl Hn (A ∩ B) der Experimente unter den n insgesamt durchgeführten,

die sich durch das gleichzeitige Eintreten von A und B auszeichnen. Die Formel für die

bedingte relative Häufigkeit lautet daher hn (A|B) = Hn (A ∩ B)/Hn (B). Dividiert man

Zähler und Nenner dieses Bruchs durch die Zahl n, ergibt sich die Formel

hn (A|B) =

hn (A ∩ B)

hn (B)

die sich durch das Ersetzen des Symbols hn durch P in ein wahrscheinlichkeitstheoretisches

Äquivalent umwandeln lässt.

Definition 5.1. Seien (Ω, A, P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A, B ∈ A zwei Ereignisse, wobei P (B) > 0. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses A unter

der Bedingung (Voraussetzung, Hypothese), dass das Ereignis B bereits eingetreten ist,

ist durch die Gleichung

P (A ∩ B)

P (A|B) =

(5.7)

P (B)

gegeben und heißt die bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A unter der Bedingung B.

Bei festgehaltenem B erfüllt – wie man sich leicht überzeugt – die Funktion

A 7−→ P (A|B)

die Axiome von Kolmogoroff (s. Def. 3.3) und ist damit eine neue Wahrscheinlichkeitsverteilung auf der Ereignisalgebra A.

29

Beispiel 5.2. Ein Krebstest ist mit 96%-iger Sicherheit positiv, falls der Patient Krebs

hat, mit 94%-iger Sicherheit negativ, falls er keinen Krebs hat. Bei einem Patienten, in

dessen Altersgruppe 0.5% aller Personen Krebs haben, verläuft der Test positiv. Wie groß

ist die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich krank ist?

Zur Lösung denken wir uns die Altersgruppe des untersuchten Patienten mit {1, 2, . . . , n}

numeriert. Bei zufälliger Auswahl einer Person ist dann jeder Person die Wahrscheinlichkeit n1 zugeordnet (Laplace-Experiment).

Ist K die Menge der Kranken und G die der Gesunden, so soll also |K| ≈ 0.005 n und

|G| ≈ 0.995 n sein. Ist T die Teilmenge der Personen, bei denen das Test (im Fall der

Anwendung) positiv ist, so soll ferner |K ∩ T | ≈ 0.96 · |K| und |G ∩ T | ≈ 0.06 · |G| gelten.

Also setzen wir

P (K) = 0.005,

P (G) = 0.995,

P (K ∩ T ) = 0.96 · 0.005,

P (G ∩ T ) = 0.06 · 0.995

und weiter

P (T ) = P (K ∩ T ) + P (G ∩ T ) = 0.005 · 0.96 + 0.995 · 0.06,

da T = (K ∩ T ) ∪ (G ∩ T ) und die Mengen K ∩ T und G ∩ T disjunkt sind.

Dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient Krebs hat, unter Bedingung, dass Test bei

ihm positiv war, ist gleich

P (K|T ) =

P (K ∩ T )

0.005 · 0.96

=

= 0.074.

P (T )

0.005 · 0.96 + 0.995 · 0.06

Der Patient kann also noch relativ beruhigt sein.

Schlussfolgerung: Um eine seltene Krankheit zuverlässig zu erkennen, darf ein Test nur

sehr wenige false positives” haben.

”

5.1

Rechenregeln

Multipliziert man die Gleichung (5.7) mit P (B), so erhält man

Satz 5.3 (Multiplikationsatz). Seien (Ω, A, P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A, B ∈

A zwei Ereignisse. Die Wahrscheinlichkeit für das gleichzeitige Eintreten der Ereignisse A

und B ist

P (A ∩ B) = P (A|B) · P (B)

(5.8)

Bemerkung. Im Fall P (B) = 0 definiert man gelegentlich P (A|B) := 0 oder auch

P (A|B) := unbestimmt”. In beiden Fällen gilt die Formel 5.8.

”

Durch zweimalige Anwendung von (5.8) ergibt sich weiter

P (A ∩ B ∩ C) = P (A|B ∩ C) · P (B ∩ C) = P (A|B ∩ C) · P (B|C) · P (C)

30

(5.9)

mit offensichtlicher Erweiterung auf den Durchschnitt einer beliebigen endlichen Anzahl

von Ereignissen:

P (A1 ∩ . . . ∩ An ) = P (An |A1 ∩ . . . ∩ An−1 ) · . . . · P (A3 |A1 ∩ A2 ) · P (A3 |A1 ) · P (A1 ) ,

wobei A1 , . . . , An ⊆ Ω.

Man benutzt diese Gleichungen häufig zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsexperimenten, die in mehreren Schritten ablaufen.

Beispiel 5.4. Betrachten wir eine Urne, die s schwarze und n − s weiße Kugeln enthält

und aus der zufällig 3 Kugeln ohne Zurücklegen der Reihe nach gezogen werden. Wie groß

ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei gezogenen Kugeln schwarz sind?

Das Ereignis Alle drei gezogenen Kugeln sind schwarz” ist von der Form A ∩ B ∩ C,

”

wobei C, B bzw. A die Ereignisse Erste Kugel ist schwarz”, Zweite Kugel ist schwarz”

”

”

bzw. Dritte Kugel ist schwarz” repräsentieren.

”

Zur Berechnung der drei Faktoren auf der rechten Seite von (5.9) erspart man sich in

den meisten derartigen Fällen die Beschreibung des Experiments durch einen passenden Wahrscheinlichkeitsraum und interpretiert die Wahrscheinlichkeitsverteilungen P (.),

P (.|B) und P (.|B ∩C) als Wahrscheinlichkeitsgesetze dreier konkreter Zufallsexperimente

nach dem folgenden Muster:

❶ Bei P (C) hat man es offensichtlich mit einer Urne mit n Kugeln zu tun, aus der

eine Kugel zufällig gezogen wird. Nach Laplace ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese

schwarz ist, gleich P (C) = s/n.

❷ Unter der Bedingung, dass das Ereignis C eingetreten ist, enthält die Urne nur noch

n − 1 Kugeln, von denen s − 1 schwarz sind. P (.|C) beschreibt das Ziehen einer

Kugel aus dieser Urne. Somit ist P (B|C) = (s − 1)/(n − 1).

❸ Sind beide Ereignisse B und C eingetreten, enthält die Urne nur noch n − 2 Kugeln

mit s − 2 schwarzen. Dementsprechend ist P (A|B ∩ C) = (s − 2)/(n − 2).

Insgesamt ergibt sich auf diese Weise

P (A ∩ B ∩ C) =

s(s − 1)(s − 2)

.

n(n − 1)(n − 2)

Beispiel 5.5. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim 6-maligen Werfen eines regulären

Würfels 6 verschiedene Augenzahlen zu werfen?

Das Ereignis Alle 6 geworfene Augenzahlen sind verschieden” ist von der Form

”

A1 ∩ A2 ∩ A3 ∩ A4 ∩ A5 ∩ A6 ,

wobei A1 , A2 . . . , A6 folgende Ereignisse repräsentieren:

31

A1 :

A2 :

..

.

irgend ein Ergebnis für 1. Wurf,

ein vom 1. Ergebnis verschiedenes Ergebnis für 2. Wurf,

A6 :

ein von A1 , . . . , A5 verschiedenes Ergebnis für 6. Wurf.

Daraus folgt, dass

4

1

5

P (A2 |A1 ) = , P (A3 |A2 ∩ A1 ) = , . . . , P (A6 |A1 ∩ . . . ∩ A5 ) = .

6

6

6

Insgesamt ergibt sich auf diese Weise

P (A1 ) = 1,

P (A1 ∩ . . . ∩ A6 ) = P (A6 |A1 ∩ . . . ∩ A5 ) · . . . · P (A3 |A1 ∩ A2 ) · P (A3 |A1 ) · P (A1 ) =

1

4 5

6!

=

· . . . · · · 1 = 6 ≈ 0.015.

6

6 6

6

Bei Zufallsexperimenten, deren Struktur nicht ganz so einfach zu durchschauen ist wie dem

obigen, können bei dieser Vorgehensweise aber leicht Fehlinterpretationen vorkommen wie

bei dem folgenden Bertrandschen Paradoxon:

Beispiel 5.6. Aus drei Kästen, von denen einer zwei goldene Münzen, einer zwei silberne

Münzen und einer eine goldene und eine silberne Münze enthält, wird zufällig einer ausgewählt und eine Münze entnommen.

Wie groß ist – unter der Bedingung, dass man dabei eine goldene Münze gezogen hat –

die Wahrscheinlichkeit, dass die im ausgewählten Kasten verbliebene Münze ebenfalls aus

Gold ist?

Seien A, B bzw. C die Ereignisse, dass man den Kasten mit zwei goldenen, einer silbernen

und einer goldenen bzw. zwei silbernen Münzen auswählt, und G1 bzw. G2 die Ereignisse,

dass die gezogene bzw. verbleibende Münze aus Gold ist. Dann ist die bedingte Wahrscheinlichkeit P (G2 |G1 ) zu berechnen.

Auf den ersten Blick ist man geneigt, die bedingte Wahrscheinlichkeit P (.|G1) dahingehend zu interpretieren, dass man einen von den beiden Kästen A und B auswählt. Das

Ereignis G2 entspricht dann der Auswahl des Kastens A und hat somit die Wahrscheinlichkeit P (G2 |G1 ) = 1/2.

Eine überschlägige Berechnung der bedingten relativen Häufigkeit zeigt, dass diese Argumentation nicht korrekt sein kann. Nimmt man an, dass bei N Durchführungen dieses

Experiments jeder der drei Kästen gleich oft gewählt wird und in der Hälfte der N/3

Falle, in denen der Kasten B gewählt wurde, zuerst die goldene Münze gezogen wird, tritt

in N/3 + N/6 Durchführungen das Ereignis G1 ein, wobei in N/3 Fällen (Auswahl von

A) gleichzeitig auch G2 eintritt. Die bedingte relative Häufigkeit hN (G2 |G1 ) ist damit

gleich 2/3. Bei der obigen Argumentation wurde offensichtlich nicht berücksichtigt, dass

die Auswahl des Kastens B nicht automatisch das Ziehen der goldenen Münze nach sich

zieht.

Der korrekte Lösungsweg führt über einen passenden Wahrscheinlichkeitsraum: Betrachtet man als Ergebnisse die Paare ω = (f1 , f2 ), wo f1 die Farbe der gezogenen und f2 die

Farbe der verbleibenden Münze ist, so erhält man den Ergebnisraum

Ω = {(g, g), (g, s), (s, g), (s, s)}

32

und die relevanten Ereignisse werden durch die Mengen

A = {(g, g)} ,

B = {(g, s), (s, g)} ,

C = {(s, s)}

und

G1 = {(g, g), (g, s)} ,

G2 = {(g, g), (s, g)}

repräsentiert.

Nach Aufgabenstellung haben die drei Ereignisse A, B und C die gleiche Wahrscheinlichkeit: P (A) = P (B) = P (C) = p. Wegen A ∪ B ∪ C = Ω (die Mengen sind disjunkt) muss

nach unseren Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten p = 1/3 sein. Geht man weiter davon aus, dass aus dem Kasten B mit gleicher Wahrscheinlichkeit die goldene oder silberne

Münze gezogen wird, ist P {(g, s)} = P {(s, g)} = 1/6. Damit erhält man

P (G2 |G1 ) =

P (G1 ∩ G2 )

P {(g, g)}

2

=

= .

P (G1 )

P {(g, g)} + P {(g, s)}

3

Weitere Regeln: Aus

P (A|B) · P (B) = P (A ∩ B) = P (B ∩ A) = P (B|A) · P (A)

erhält man für den Fall, dass P (A) und P (B) beide positiv sind, die Beziehung

P (B|A) =

P (A|B) · P (B)

.

P (A)

(5.10)

Bemerkung. In der obigen Formel wird P (B|A) aus P (A|B) berechnet, d.h. Ursache

und Wirkung kehren sich um. Eine typische Anwendung besteht darin, dass man eine

Wirkung misst und nach der wahrscheinlichsten Ursache fragt (inverses Problem).

5.2

Partitionen

Sei J entweder die endliche Indexmenge {1, 2, . . . , n} mit einer natürlichen Zahl n oder

die Menge aller natürlichen Zahlen.

Definition 5.7. Eine Menge {Bj : j ∈ J} von Ereignissen Bj ∈ A heißt eine Partition