Internationale Beziehungen

Werbung

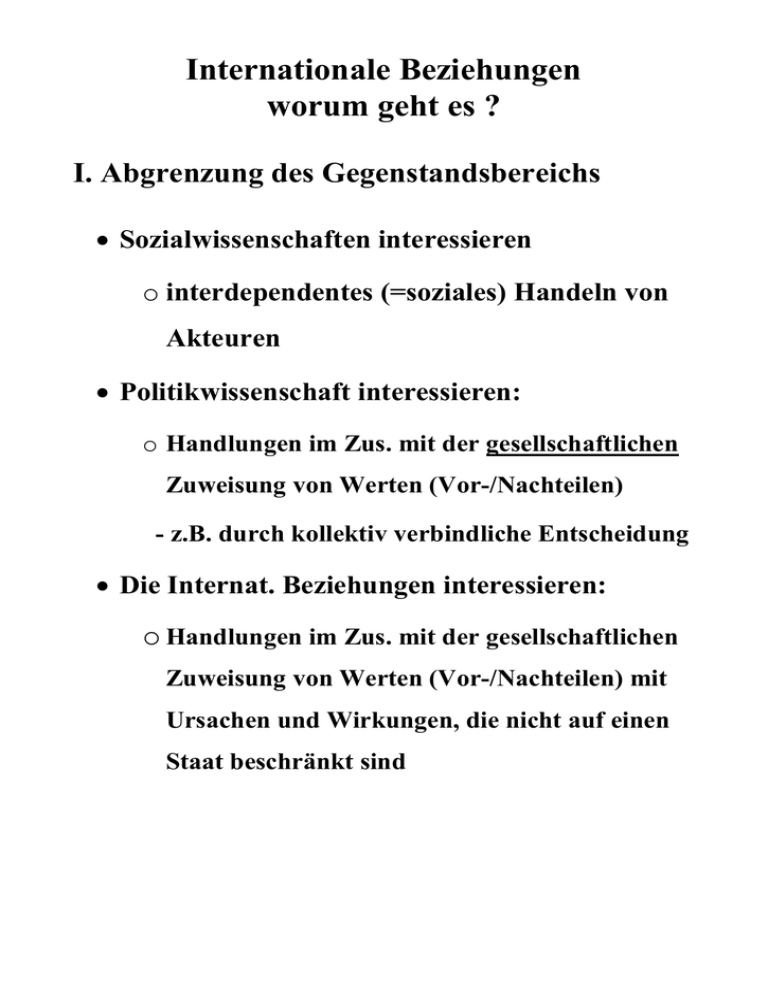

Internationale Beziehungen

worum geht es ?

I. Abgrenzung des Gegenstandsbereichs

Sozialwissenschaften interessieren

o interdependentes (=soziales) Handeln von

Akteuren

Politikwissenschaft interessieren:

o Handlungen im Zus. mit der gesellschaftlichen

Zuweisung von Werten (Vor-/Nachteilen)

- z.B. durch kollektiv verbindliche Entscheidung

Die Internat. Beziehungen interessieren:

o Handlungen im Zus. mit der gesellschaftlichen

Zuweisung von Werten (Vor-/Nachteilen) mit

Ursachen und Wirkungen, die nicht auf einen

Staat beschränkt sind

zentrale Kategorien:

Akteure,

o Staaten

o nicht-staatliche Organisationen,

Unternehmen, multinationale Konzerne

o sub-staatliche Einheiten (z.B. Länder,

Ministerien, Zentralbanken)

o ggf. Einzelpersonen

o Internationale Organisationen

Handlungen

o realwirksames Handeln

o Kommunikationshandeln (z.B. in

Verhandlungen)

o Voraussetzungen einer Handlung

o Prozeß der Entscheidung über eine

Handlung

o Folgen von Handlungen (z.B. als

Grundlage für weiteres Handeln)

Interaktion (Beziehung zwischen Einzelhandlungen), z.B.

o Handlungsabfolgen (pfadabhängige

Prozesse)

o Interdependenzen (z.B. Dilemmata)

o Einflußbeziehung zw. Akteuren

o Beeinflussung von Handlungen (z.B. durch

Aufbau v. Institutionen)

II. Was zeichnet die internationale Politik aus?

1. Staatliche Souveränität als grundlegendes

Organisationsprinzip des internat. Systems

Souveränität nach innen:

Organisationshoheit im Inneren

Einmischungsverbot

Ausnahme: Menschenrechte

Souveränität nach außen:

Anerkennung von Staaten als

gleichberechtigte Akteure

(Grundsatz: ein Land - eine Stimme)

Souveränitätsprinzip umfaßt nicht:

gleiche Handlungschancen für alle

Staaten

Monopol der staatlicher Handlungschancen gegenüber anderen Akteuren

Folgen des Souveränitätsprinzips:

konstituiert Staaten als zentrale Akteure

privilegiert Staaten gegenüber anderen

Akteuren (z.B. internat. Verhandlungen)

veranlaßt Völker zur Selbstorganisation

in Staaten

wirkt als Bestandsschutz für instabile

Staaten (z.B. Somalia)

2. Die horizontale Struktur ('Anarchie') des

internat. Systems

Einheiten (Staaten) auf derselben Ebene

keine durchsetzungsfähig Kollektivinstanz

Macht/Einfluß dezentral verteilt

(fortwährender Kampf ums Überleben ?)

politisch/rechtliche Entscheidungen nur im

Konsens

dagegen moderne Staaten:

durchsetzungsfähige kollektive Instanz

nicht-konsensuale politische/rechtliche

Entscheidungen möglich

=> hierarchisch strukturiert

=> Dichotomie von Staat und internationalem

System ist:

erkenntnisfördernd durch idealtypische

Überhöhung

aber keine genaue Wirklichkeitsbeschreibung

Staat tatsächlich nicht so handlungsfähig

internat. System nicht nur an Selbsthilfe

orientiert

=> 'Anarchie des internat. Systems

bedeutet nicht Unordnung/Chaos/Krieg

sondern Fehlen einer durchsetzungsfähigen

Ordnungsinstanz

III. Einige zentrale Fragenkomplexe der IB

Krieg und Frieden (Sicherheitsproblem)

o Unter welchen Bedingungen entsteht Krieg,

wann Frieden ?

o Warum führen Demokratien

gegeneinander keine Kriege ?

o Warum war das bipolare System der

Nachkriegszeit trotz Rüstung so stabil ?

o Was folgt nach dem Ende des Ost-West

Konfliktes?

Internationale Wirtschaftsbeziehungen

o Welche folgen hat die "Globalisierung"

auf innerstaatliches Handeln ?

auf das Verhältnis der Industriestaaten

untereinander?

auf die Entwicklungsländer ?

auf die Entwicklung der Europäischen

Union?

Internationale Umweltprobleme

o Unter welchen Bedingungen lassen sich

internat. Umweltprobleme erfolgreich

bearbeiten ?

o Welche Rolle spielen internat. Institutionen

dabei ?

IV. Wissenschaftliche Analyse in den IB

Beschreibung eines Phänomens

z.B. Fallstudien

seltener: statistische Datenauswertung

Typologisierung von Fällen

Erklärung eines Phänomens aufgrund

allgemeiner Zusammenhänge

Suche nach Kausalmechanismen

Suche nach allgemeingültigen

Zusammenhängen

=>Bedarf für Theorien und Analysekonzepte

Reduktion von Komplexität (was ist

wichtig, was kann ausgeblendet werden ?)

Ableitung und Testen von Hypothesen

Ablauf der Vorlesung

Näheres: web.uni-bamberg.de/sowi/ipo

Benutzername: ba6ip99; Password: london

17. Okt. 2005: Internationale Beziehungen: Worum

geht es ?

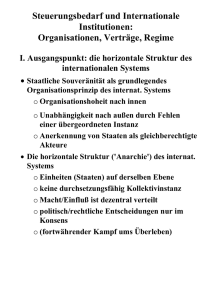

I. 'Regieren' im internationalen System

24. Okt. 2005: Steuerungsbedarf jenseits des Nationalstaates und internationale Institutionen

Verträge, Organisationen und 'Regime'

31. Okt. 2005: Kooperationsprobleme I

07. Nov. 2005: Kooperationsprobleme II

14. Nov. 2005: fällt aus (Dies Academicus)

21. Nov. 2005: Förderung internationaler Kooperation

durch das Setzen institutioneller Steuerungsanreize

II. Europäische Integration

28. Nov. 2005: Die zentralen Integrationsschritte

05. Dez. 2005: Der 'supranationale' Entscheidungsapparat als Spezifikum der Union

12. Dez. 2005: Welche Rolle spielen die Mitgliedstaaten

in der Europäischen Union ? Der integrationstheoretische Intergouvernementalismus

19. Dez. 2005: Die Eigendynamik des Integrationsprozesses: Der Neofunktionalismus

III. Außenpolitik

9. Jan. 2006: Zentrale Merkmale der deutschen

Außenpolitik

16. Jan. 2006: Das internationale System als

Bestimmungsfaktor für außenpolitische

Entscheidungen

23. Jan. 2006: Das Ebenenproblem und innerstaatliche

Bestimmungsfaktoren außenpolitischer

Entscheidungen

30. Jan. 2006: „Politische Kultur“ als Bestimmungsfaktor außenpolitischer Entscheidungen

06. Feb. 2006: Klausur

![Zeit [min] - Umwelt.Wissen](http://s1.studylibde.com/store/data/003359789_1-dad3090bddf1def4d3e9b08938488ff9-300x300.png)