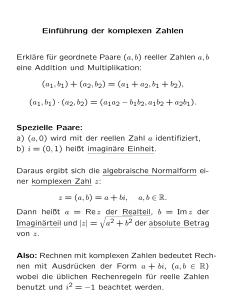

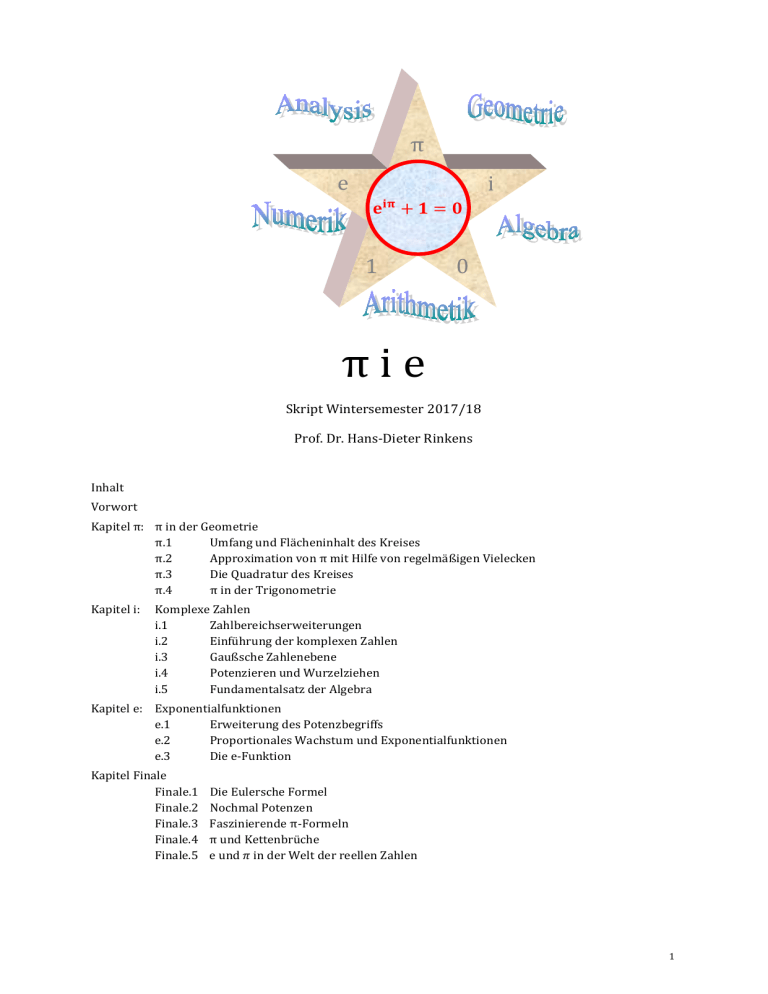

π ie - Prof. Dr. Hans

Werbung