Abbildung 2. Kommunikative Kompetenz

Werbung

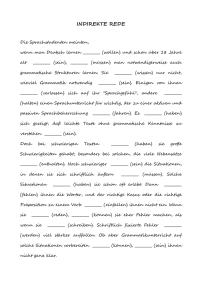

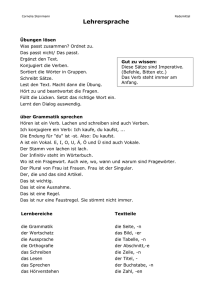

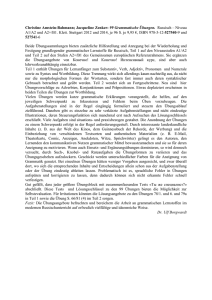

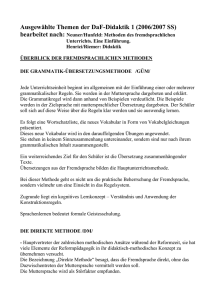

The final version of this manuscript was published as: Tschirner, Erwin (2001). Kompetenz, Wissen, mentale Prozesse: Zur Rolle der Grammatik im Fremdsprachenunterricht. In H. Funk & M. Koenig, Hrsg., Kommunikative Didaktik in Deutsch als Fremdsprache Bestandsaufnahme und Ausblick. Festschrift für Gerhard Neuner (S. 106-25). München: Iudicium. 0. Einleitung Der traditionelle, auch kommunikative Fremdsprachenunterricht geht meist davon aus, dass grammatische Kompetenz ähnlich wie anderes Wissen direkt vermittelt werden kann, dass die Fähigkeit, grammatisch richtig zu sprechen, dadurch erworben wird, dass man Grammatikregeln lernt und ihre Anwendung übt. Dies setzt voraus, dass das psycholinguistische Grammatikwissen im Kopf von Sprachbenutzern identisch mit dem von Sprachwissenschaftlern aus in erster Linie geschriebenen Texten abgeleiteten grammatischen Regeln ist. Diese Annahme wird von der psycholinguistischen Forschung nicht gestützt. Im Gegenteil, es wird davon ausgegangen, dass explizites grammatisches Wissen eine qualitativ andere Art von Wissen ist als die Fähigkeit, grammatisch richtig zu sprechen, und dass es diese Fähigkeit nicht ersetzen kann. Dies bedeutet nicht, dass im Fremdsprachenunterricht kein Augenmerk auf grammatisch korrektes Sprechen oder Schreiben gerichtet werden sollte. Damit sich aber die Diskussion, die sich in den letzten Jahren vor allem mit dem Begriff language awareness verband, fruchtbringend auf die Praxis des Fremdsprachenunterrichts auswirken kann, ist genauer zu unterscheiden, welche Rolle ein Regelwissen grammatischer Art in der Ausbildung der vier Grundfertigkeiten des Lesens, Schreibens, Sprechens und Hörens spielt. Ausgehend von der psycholinguistischen Forschung zu Sprachproduktions- und -perzeptionsprozessen versuche ich zu zeigen, dass grammatisches Regelwissen eine qualitativ andere Art von Wissen ist als die Fähigkeit, in Echtzeit grammatisch richtig zu sprechen. Ich werde argumentieren, dass bewusstes grammatisches Wissen (Regelwissen) nicht automatisierbar ist, sondern dem primären (mündlichen) Spracherwerb nur indirekt hilft, indem es vor allem über die Verlangsamung der Prozesse im schriftlichen Bereich dafür sorgt, dass grammatisch richtige Syntagmen gespeichert werden können, die die Entwicklung des lernersprachlichen Systems vorantreiben. Während eine systemlinguistische Reflexion nur wenig zum Erlernen perzeptiver grammatischer Kompetenzen beitragen kann (etwas mehr bei der Entwicklung des Leseverständnisses, sehr wenig bei der Entwicklung des Hörverständnisses), ist sie bei der Ausbildung schriftlicher produktiver Fertigkeiten von großem Interesse. Auch beim Erwerb von Sprechkompetenz kann sie eine Rolle spielen, allerdings mehr im Sinne von focus on form (Long/Robinson 1998) und input enhancement (Sharwood Smith 1993), d.h. über Lehr- und Lerntechniken, die die Ausdrucksseite der Sprache in den Vordergrund stellen, damit neben dem Inhalt auch der sprachliche Ausdruck bewusst wahrgenommen und gespeichert werden kann. Dies allerdings nicht im Sinne eines Regelwissens, sondern im Sinne eines Speicherns zielsprachlich authentischer Syntagmen, die im weiteren Erwerbsverlauf implizit analysiert werden, worüber das mentale Regelsystem entsteht (Ellis 1996). Neben der grammatischen bzw. lexikalisch-grammatischen Kompetenz, die im mündlichen Erst- und Zweitspracherwerb erworben wird und auf Grund derer beim spontanen Sprechen Äußerungen gebildet werden, verfügen Menschen im Regelfall über eine zweite Art grammatischer Kompetenz. Ein nicht unbedeutender Teil erwachsener muttersprachlicher Kompetenz wird nämlich erst in der Schule erworben, beim Schreiben- und Lesenlernen. Dies wird meist durch einen expliziten muttersprachlichen Grammatikunterricht unterstützt. Diese zusätzliche grammatische Kompetenz, ich nenne sie kulturgrammatische Kompetenz, muss natürlich auch von Fremdsprachenlernern erworben bzw. gelernt werden, wohl auf ähnliche Art und Weise wie sie von Muttersprachlern gelernt wird, also über die Auseinandersetzung mit der schriftlichen Variante der zu lernenden Sprache und teilweise auch über ein Erlernen eines expliziten analytischen Regelwissens. Mein Beitrag ist in vier Abschnitte eingeteilt. Im ersten Abschnitt stelle ich ein Modell vor, das zwischen grammatischer Kompetenz und grammatischem Regelwissen unterscheidet und das von einer Reihe unterschiedlicher grammatischer Kompetenzen ausgeht. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, wie grammatische Kompetenz erworben wird. Im dritten Abschnitt unterscheide ich zwischen einer primären grammatischen Kompetenz und einer sekundären, kultursprachlichen grammatischen Kompetenz, während ich im vierten Abschnitt darauf eingehe, welche Vorschläge sich aufgrund dieser theoretischen Überlegungen für die Didaktik und Methodik des Fremdsprachenunterrichts ableiten lassen. 1. Kompetenz, Wissen, mentale Prozesse Lyons (1996) stellt Saussures und Chomskys Unterscheidungen zwischen langue und parole und zwischen Kompetenz und Performanz einander gegenüber und präzisiert sie auf eine Weise, die auch für Fremdsprachendidaktiker interessant ist. Er unterscheidet zwischen Kompetenz, Performanz und Text. Saussure trennt zwischen langue und parole: langue, der Sprache als soziolinguistischem System, das nicht im Kopf eines einzelnen Sprachbenutzers existiert, sondern in der Sprachgruppe als Ganzem, und parole, dem Produkt des Sprechens. Chomsky lehnt Saussures Begriff langue ab und zieht es vor, von Kompetenz zu sprechen. Er sieht Sprache nicht als ein soziolinguistisches sondern als ein psycholinguistisches System, als eine Fähigkeit, die allen Teilnehmern einer Sprachgemeinschaft zu eigen ist. Allerdings fasst auch er Sprache als eine abstrakte Fähigkeit auf, die ein idealer Sprecher-Hörer in einer homogenen Sprachgemeinschaft besitzt. Unter Performanz versteht er den Akt des Sprechens. Diesen Akt trennt er allerdings nicht genau vom Produkt, also von Saussures parole. Lyons macht genau das, trennt Prozess von Produkt und kommt damit zu der Dreiteilung Kompetenz, Performanz und Text. Diese Dreiteilung ist aus mindestens zwei Gründen interessant. Zum einen wird in Lyons Modell klar das Produkt von dem Prozess, der das Produkt generiert, getrennt. Zum anderen macht es deutlich, dass Fremdsprachen dadurch gelernt werden, dass Prozesse ablaufen, und nicht dadurch, dass Produkte verändert werden. Da beim Fremdsprachenlernen die Einzelperson interessiert und nicht ein abstrakter, idealer Sprecher-Hörer, definiere ich, um Lyons Modell für den Fremdsprachenunterricht fruchtbar zu machen, Kompetenz als eine Fähigkeit, die jeder einzelne Sprachbenutzer besitzt. Statt Performanz ziehe ich den Begriff mentale Prozesse vor. Zum einen richtet es den Blick auf die Prozesse, die beim Sprechen, Schreiben, Zuhören und Lesen auftreten, zum anderen lassen sich dadurch Lernvorgänge stärker in den Vordergrund rücken (s. Abb. 1). Mentale Prozesse produzieren und verarbeiten Texte. Besonders Sprech- und Hörprozesse sind dabei wesentlich den Beschränkungen des Arbeitsgedächtnisses unterworfen. Darüber hinaus werden sie von der Gesprächssituation, den Teilnehmerrollen, u.Ä. beeinflusst. Über die Prozesse wird Kompetenz aufgebaut. Kompetenz wiederum steuert die Prozesse. Um der Tatsache Genüge zu tun, dass eine Reihe unterschiedlicher Kompetenzen zusammenwirken müssen, um sprachliche Interaktion stattfinden zu lassen, erweitere ich den Kompetenzbegriff mit Kategorien aus Bachmans (1990) Modell kommunikativer Kompetenz, das wiederum auf dem Modell von Canale/Swain (1980) bzw. Canale (1981) aufbaut. Abbildung 1. Kompetenz, Prozesse, Text In der geringfügig überarbeiteten Fassung von Bachman/Palmer (1996) unterscheidet Bachman zwischen pragmatischer, organisatorischer und strategischer Kompetenz. Unter pragmatischer Kompetenz versteht Bachman, die Fähigkeit Sprachhandlungen durchzuführen, d.h. Sprache für einen bestimmten Zweck zu benutzen (funktionale Kompetenz), ebenso wie die Fähigkeit, dies situations- und adressatengerecht zu tun und dabei Regeln soziokultureller Art zu beachten (soziolinguistische Kompetenz). Unter organisatorischer Kompetenz versteht er die Fähigkeit, Wörter zu Sätzen und Sätze zu Texten zu verbinden. Ersteres nennt er grammatische Kompetenz, letzteres Textkompetenz. Unter strategischer Kompetenz schließlich versteht Bachman die Fähigkeit, sprachliche Kompetenz bewusst und zielgerichtet einzusetzen, den Einsatz zu planen und zu evaluieren (Abb. 2). Zu Bachmans Kompetenzen füge ich das Weltwissen hinzu, das besonders beim hörenden und lesenden Verstehen mit den anderen Kompetenzen interagiert und das Verstehen wesentlich beeinflusst; dies auch unter dem Aspekt, dass dieses Weltwissen kulturspezifisch ist, also zur fremdsprachlichen Handlungsfähigkeit auch ein fremdsprachliches Weltwissen gehört. All diese Kompetenzen und Wissensbereiche steuern unterschiedliche Prozesse, die in ihrem Zusammenspiel mündliche und schriftliche Produkte generieren bzw. diese verarbeiten. Schwächen oder Lücken bei einer Kompetenz oder in einem Wissensbereich lassen sich teilweise durch andere Kompetenzen und Wissensbereiche ausgleichen. So kann z.B. beim Lesen oder Zuhören das Weltwissen fehlendes Wortschatzwissen ausgleichen. Zudem verändern sich diese Kompetenzen und Wissensbereiche in der sprachlichen Interaktion, Wissen wird erweitert oder umstrukturiert, sprachliche Systeme entwickeln sich. Geht man davon aus, dass beim Sprechen, Zuhören, usw. unterschiedliche mentale Prozesse ablaufen – und diese Feststellung ist sicher trivial – dann kann man auch postulieren, dass diese unterschiedlichen Prozesse zu unterschiedlichen Kompetenzen führen und zwar auch auf der grammatischen Ebene. Damit kann man zwischen einer sprech-, hör-, schreib- und lesegrammatischen Kompetenz unterscheiden. Abbildung 3 zeigt, wie unterschiedliche Prozesse unterschiedliche Texte produzieren bzw. verarbeiten und wie dabei unterschiedliche Kompetenzen aufgebaut werden. Die Pfeile, die von den einzelnen Kompetenzen zu den jeweiligen Prozessen gehen und wieder zurück, sollen andeuten, dass Prozesse Kompetenz sowohl aufbauen als auch von ihr gesteuert werden. Die Pfeile, die von den Prozessen zu den Texten gehen und wieder zurück, sollen andeuten, dass die einzelnen Prozesse nicht unabhängig voneinander ablaufen, sondern dass oft mehrere Prozesse gleichzeitig stattfinden. Abbildung 2. Kommunikative Kompetenz Beim Hören ist keine weitere Fähigkeit beteiligt, der Pfeil geht vom mündlichen Text zum Hörprozess. Bereits beim Sprechen ist allerdings das Hören mitbeteiligt. Der Pfeil geht vom Sprechen zum Text und kommt wieder zurück zum Hören. Beim Lesen wird oft mental mitgesprochen und damit auch mental gehört. Es sind also drei Fähigkeiten beteiligt. Beim Schreiben schließlich liest man, was geschrieben wird, es kann mental mitgesprochen werden und mitgehört. Beim Schreiben sind also potentiell alle vier Fähigkeiten beteiligt. Damit kann das Schreiben helfen, Kompetenzen in allen vier Fähigkeiten zu entwickeln. Anhand dieses Modells lässt sich nun grammatische Kompetenz genauer von grammatischem Regelwissen unterscheiden. Sprech-, hör-, lese- und schreibgrammatische Kompetenz wird dadurch aufgebaut, dass mündliche und schriftliche Texte produziert, gehört und gelesen werden. Grammatisches Wissen beruht auf einer metasprachlichen Beschreibung geschriebener Texte, und zwar nicht irgendwelcher Texte, die jemand mal schnell hingeschrieben hat, sondern Texte, die man als Endprodukt langwieriger, rekursiver Schreibprozesse und vieler Revisionen ansehen muss, oft auch von Autoren produziert, die sehr bewusst und überdurchschnittlich gut schreiben, wie z.B. Schriftsteller. Aus der linguistischen Analyse dieser sorgfältig ausformulierten geschriebenen Texte wird das grammatische Regelwissen gewonnen. Abbildung 3. Fähigkeiten und Wissen Die Systemlinguistik, die dieses grammatische Regelwissen erarbeitet, beschreibt statische strukturelle Beziehungen zwischen den Elementen eines schriftlichen Textes. Die Grammatik im Kopf, die mentale Grammatik, muss allerdings aus dynamischen Regeln bestehen, die die Prozesse steuern, die diese Texte mündlich und schriftlich generieren bzw. verarbeiten. Die statischen Regeln der Systemlinguistik, die aus sorgfältig formulierten schriftlichen Texten abgeleitet werden, sind damit qualitativ anderer Art als die dynamischen Regeln der mentalen Grammatik, die durch Verarbeitungsprozesse in sprachlichen Interaktionssituationen erworben werden. Grammatische Kompetenz lässt sich nicht dadurch erwerben, dass man grammatische Regeln lernt, anwendet und durch Üben automatisiert. Die systemlinguistischen Regeln sind grundverschieden von den mentalen Regeln, die zu spontan wohlgeformter gesprochener Sprache führen. Es gibt keinen direkten Weg von metasprachlichem, grammatischem Regelwissen zu grammatischer Kompetenz. Grammatisches Regelwissen lässt sich nur als ein Aspekt des Weltwissens (vgl. Abb. 2) einordnen, mit dessen Hilfe zwar auch Texte produziert und teilweise auch verarbeitet werden, das aber die Fähigkeit, grammatisch richtig zu sprechen, nicht beeinflusst. Allerdings werden die Texte, die potentiell mit Hilfe von grammatischem Regelwissen produziert werden, gleichzeitig auch wieder gehört bzw. gehört und gelesen und sind damit in der Lage, wenn es denn wohlgeformte Äußerungen sind, die grammatische Kompetenz von Fremdsprachenlernern weiter voranzutreiben. 2. Die Entwicklung grammatischer Kompetenz Nach Sharwood Smith (1993) wird grammatische Kompetenz nicht dadurch erworben, dass Regeln gelernt, sondern dass Syntagmen gespeichert werden. Syntagmen sind bedeutungstragende, unanalysierte Äußerungseinheiten, die aus einzelnen Wörtern bestehen können, aber auch aus Verbindungen von Wörtern bis hin zu ganzen (kurzen) Sätzen. Die Annahme, dass ein Speichern von Syntagmen (Holophrasen, lexikalischen Phrasen) eine wichtige Rolle im Spracherwerb spielt, wird von einer ganzen Reihe von Forschern und Theoretikern vertreten, sowohl zur Erklärung muttersprachlicher Kompetenzen (Pawley/Syder 1983) als auch für den zweit- und fremdsprachlichen Erwerb (Wong-Fillmore 1976, Nattinger/DeCarrico 1992, Ellis 1996). Pawley und Syder (1983) stellen die Frage, warum Muttersprachler nicht nur wissen, welche Sätze grammatisch richtig sind, sondern auch welche Sätze aus der unendlichen Menge grammatisch richtiger Sätze gebräuchlich sind, wie es dazu kommt, dass Muttersprachler idiomatisch richtig sprechen, und sie fragen, wie Muttersprachler trotz der großen Beschränkungen des Arbeitsgedächtnisses (Speicherkapazität von 5-9 Einheiten, Speicherlänge von ca. 10 Sekunden) fließend sprechen können. Ihre Antwort auf beide Fragen ist die gleiche. Muttersprachler wissen, welche Sätze idiomatisch sind, weil sie Hunderttausende von lexikalisierten Phrasen, Sätzen und Teilsätzen komplett gespeichert haben und komplett abrufen können. Sie können fließend sprechen, weil sie nicht jede Äußerung komplett neu generieren müssen, sondern auf eine Vielzahl von Versatzstücken zurückgreifen können, auf Satzteile und Teilsätze, die sie im Laufe von vielen Jahren im Ganzen gespeichert haben und die sie mit Variationen neu zusammenstellen. Ellis (1996) überträgt das Prinzip des lexikalischen Lernens auf den Zweit- und Fremdsprachenerwerb und argumentiert, dass sprachliches Lernen aus dem Lernen sprachlicher Sequenzen besteht, aus dem Lernen von Lauten und Lautfolgen, von Wörtern und Wortfolgen zusammen mit den syntaktischen und situativen Kontexten, in denen sie eingebettet sind. Lerner lernen über das Speichern von Satzteilen und Teilsätzen Laut- und Wortzusammenstellungen. Auf diese Art und Weise wird (implizites) Wissen darüber aufgebaut, welche Laut- und Wortfolgen in einer Sprache möglich sind und welche wahrscheinlicher als andere sind. Wissen über Wortarten und noch allgemeiner Wissen über grammatische Regularitäten wird über eine implizite und automatisch stattfindende Analyse von Wortfolgen aufgebaut, d.h. über ein Wissen darüber, welche Wörter in welchen Wortzusammenstellungen und Wortfolgen auftauchen können. Lerner speichern Phrasen, Satzteile, Teilsätze und ganze Sätze, die erst später syntaktisch analysiert werden. Nach Ellis findet diese Analyse nicht bewusst statt, sondern unbewusst und automatisch. Bevor diese implizite Analyse stattfinden kann, muss für jedes grammatische Phänomen eine sehr große Anzahl von Syntagmen gespeichert sein. Demnach wird grammatische Kompetenz, auch produktive grammatische Kompetenz dadurch erworben, dass Teile von in authentischen Zusammenhängen gehörter Sprache als bedeutungstragende Äußerungseinheiten gespeichert werden. Das Problem dabei nun ist, dass wegen der Begrenzung des Arbeitsgedächtnisses nur ein geringer Teil der ans Ohr dringenden akustischen Daten auch wirklich wahrgenommen und verarbeitet wird. Hören findet auch bei Muttersprachlern zu einem großen Teil top down statt, d.h. Zuhörer achten nicht auf jede einzelne Silbe, was sie auch gar nicht könnten, sondern verknüpfen Aspekte des Gehörten mit Aspekten ihres Weltwissens und ihrer Interpretation der Situation zu einem in erster Linie inhaltlichem Verstehen. Dadurch kann zwar Verständigung erzielt werden, aber sprachliches Lernen findet dabei eher nicht statt. Im Normalfall wenden Lerner Hörstrategien an, das Verstehen steht im Vordergrund, und richten ihre Aufmerksamkeit auf inhaltstragende Elemente, auf die Silben, die am deutlichsten gehört werden, die durch Intonation und Betonung besonders hervorgehoben werden. Bei diesen Silben handelt es sich im Deutschen vor allem um Wortstämme, um die Anfänge von Wörtern und um die stärker inhaltstragenden Wortarten wie Substantive, Adjektive und Verben. Nicht vernommen werden Funktionswörter, Präfixe und Suffixe und andere schwach betonte Silben, d.h. vor allem die Silben, mit deren Hilfe sich grammatische Kompetenz entwickeln könnte. Zur Entwicklung grammatischer Kompetenz müssen Lernstrategien entwickelt werden. Dies sind vor allem Strategien, die grammatische Elemente ins Arbeitsgedächtnis holen, damit sie dort verarbeitet werden können. Dafür werden in der Fachliteratur vor allem die Begriffe input enhancement (Sharwood Smith 1993), input processing (VanPatten/Cadierno 1993) und focus on form (Long/Robinson 1998) verwendet. Gemeint ist beim Zuhören das Lenken der Aufmerksamkeit auf die Sprache selbst, nicht darauf, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Allerdings sollte dies immer erst in einem zweiten Schritt stattfinden, d.h. erst wenn bereits inhaltlich mit dem Input gearbeitet wurde, damit bedeutungstragende Äußerungseinheiten gespeichert werden können. Der Erwerb grammatischer Kompetenz ist also als datengesteuerter Prozess zu verstehen, der bottom up von statten geht, also nicht wie das verstehende Hören top down und wissensgesteuert. Das Lenken der Aufmerksamkeit auf die Sprache kann nun konkret verstanden werden als ein bewusstes Wahrnehmen der Ausdrucksseite der Sprache, als ein Speichern von klar und deutlich wahrgenommenen Syntagmen, die mit inhaltlichen und situativen Merkmalen der Interaktion, der sie entstammen, reichhaltig verknüpft sind. Es kann aber auch abstrakt verstanden werden als das bewusste Wahrnehmen von Gesetzmäßigkeiten und Regeln. Nach den meisten der zitierten Autoren ist das konkrete Wahrnehmen der Lautgestalt der Sprache unabdingbare Voraussetzung für sprachlichen Erwerb. Einige, vor allem Long und andere (Dowty/Williams 1998), schreiben auch dem abstrakten Wahrnehmen eine erwerbsfördernde Wirkung zu. 3. Primäre und sekundäre grammatische Kompetenz Meine bisherigen Ausführungen bezogen sich auf die grammatische bzw. lexikalisch-grammatische Kompetenz, die im mündlichen Erst- und Zweitsprachenerwerb erworben wird und mit deren Hilfe beim spontanen Sprechen Äußerungen gebildet werden. Das ist allerdings nur ein Teil der grammatischen Kompetenz, die Menschen über ihre Muttersprache haben. Ein nicht unbedeutender Teil erwachsener muttersprachlicher Kompetenz wird nämlich erst in der Schule erworben, beim Lesen- und Schreibenlernen, sowie beim muttersprachlichen Grammatikunterricht. Diese zusätzliche grammatische Kompetenz, ich nenne sie kulturgrammatische Kompetenz, muss von Fremdsprachenlernern natürlich auch erworben bzw. gelernt werden, wahrscheinlich auf ähnliche Art und Weise wie sie von Muttersprachlern gelernt wird, das heißt über die Auseinandersetzung mit der schriftlichen Variante der zu lernenden Sprache und teilweise über ein Erlernen eines expliziten analytischen Regelwissens. Die Fragen, die sich dabei stellen, sind die folgenden. Ist es besser, wie beim muttersprachlichen Spracherwerb zuerst eine solide Basis in der gesprochenen Sprache aufzubauen, die intuitiv gelernt wird und universellen psycholinguistischen Regeln gehorcht, bevor man auf die geschriebene, bewusst gelernte, mit Regeln und Ausnahmen befrachtete schriftliche Variante der Zielsprache eingeht? Wenn ja, ist es trotzdem möglich, dass das Schreiben und Lesen und eventuell auch ein analytisches Grammatikwissen den mündlichen Grammatikerwerb unterstützt, eventuell sogar schneller und effektiver stattfinden lässt? Wenn ja, wieviel "Vorsprung" sollte dabei jeweils die mündliche Komponente haben und wie genau kann die schriftliche Auseinandersetzung mit Sprache den mündlichen Spracherwerb erleichtern? Helbig (1992) unterscheidet zwischen einer Grammatik A, dem der Sprache selbst innewohnenden Regelsystem, unabhängig von dessen Beschreibung durch die Linguisten und von dessen Beherrschung durch die Sprecher, einer Grammatik B, der Abbildung dieses der Sprache selbst innewohnenden Regelsystems durch die Linguistik, und einer Grammatik C, dem von einem Sprecher internalisierten Regelsystem, auf Grund dessen dieser die betreffende Sprache beherrscht. Helbigs Grammatik A weist Ähnlichkeiten mit Saussures "langue" und seine Grammatik C mit Chomskys "Kompetenz" auf. Die Reihung von A nach B und C suggeriert darüber hinaus, dass es ein abstraktes Regelsystem gibt, das unabhängig von den Sprechern einer Sprache existiert, das von Sprachwissenschaftlern auf ebenfalls abstrakte Weise beschrieben wird und das dann auf dieser Grundlage von den Sprachbenutzern internalisiert wird. Dies ist eines der größten Probleme der Fremdsprachendidaktik, denn damit werden diese Grammatiken A, B und C einander bewusst oder unbewusst gleichgestellt und es wird suggeriert, dass sich die Fähigkeit, grammatisch richtig zu sprechen (Grammatik C), dadurch einstellt, dass Lerner die Grammatik B internalisieren, die wiederum aus der Grammatik A abgeleitet ist. Ich schlage eine andere Reihenfolge vor, mit einer etwas anders gelagerten Definition dieser Grammatiken, damit sie nicht nur stärker mit den Erkenntnissen der kognitiven Linguistik übereinstimmt, sondern sich auch fruchtbarer für die Fremdsprachendidaktik erweist. Aus Helbigs Grammatik C mache ich meine Grammatik A oder Primärgrammatik, die über den frühkindlichen muttersprachlichen Erwerb erworbene Fähigkeit, grammatisch richtig zu sprechen. Helbigs Grammatik A definiere ich neu als Grammatik B oder Kulturgrammatik, die über das Lesen– und Schreibenlernen (inkl. muttersprachlicher Grammatikunterricht) erworbene Fähigkeit, grammatisch richtig zu schreiben und davon abgeleitet mündlich höhere Register zu benutzen. Helbigs Grammatik B schließlich wird zu meiner Grammatik C oder Schulgrammatik, einem von Sprachwissenschaftlern aus gut formulierten schriftlichen Texten gewonnenen Regelsystem, das grammatische Verhältnisse in "gut" geschriebenen Texten auf eine logische Art beschreibt. Sowohl die mündlich erworbene Primärgrammatik als auch die schriftlich erworbene Kulturgrammatik sind mentale Grammatiken in Einzelpersonen und sind damit konkreter Art. Die Kulturgrammatik entsteht auf der Grundlage der Primärgrammatik, wird aber von der Schulgrammatik modifiziert. Die Schulgrammatik ist abstrakt. Sie stellt einen Kompromiss zwischen zahlreichen, vielen unterschiedlichen Generationen angehörigen Kulturgrammatiken dar. Die Schulgrammatik beeinflusst die Kulturgrammatik in dem Sinne, dass das Produkt der Kulturgrammatik, die schriftlichen Texte, möglichst keine Differenzen zu einem Produkt der Schulgrammatik aufweisen sollte. Sie beeinflusst individuelle Kulturgrammatiken auch dadurch, dass sie regionale und überregionale Standards schafft, wobei Syntagmen (lexikalisierte Wortfolgen) gespeichert werden, die ähnlich wie beim Erwerb idiomatischer Kompetenz zum Erwerb standardsprachlicher (kultursprachlicher) Kompetenz führen, dadurch, dass sie sowohl als lexikalische Phrasen zur Verfügung stehen, die komplett abgerufen werden können, wie auch dadurch, dass nach Speicherung einer genügend hohen Zahl an ähnlichen Phrasen, implizit und automatisch abstrakte Regeln abgeleitet werden, die die kulturgrammatische Kompetenz erweitern. Die Kulturgrammatik Abbildung 4. Primärgrammatik, Kulturgrammatik, Schulgrammatik wiederum beeinflusst, bei jedem Menschen auf andere Weise, die Primärgrammatik, ebenso wie sie von der Primärgrammatik beeinflusst wird, da beide Grammatiken mentale Grammatiken im Kopf des gleichen Sprachbenutzers sind, was zu im weitesten Sinne bilingualen Verhältnissen führt. Die Primärgrammatik enthält zumeist implizite "Regeln", die über den Muttersprachenerwerb erworben wurden und die eher selten reflektiert oder verbalisiert werden. Die Kulturgrammatik enthält die impliziten Regeln der Primärgrammatik, die Texte produzieren, die der Schulgrammatik gerecht werden. Sie enthält zusätzliche "Korrekturregeln" für die dialektalen/soziolektalen Elemente der Primärgrammatik, die nicht der Standardsprache entsprechen, allerdings bei den meisten Menschen nicht für alle dialektalen/soziolektalen Merkmale, und sie enthält zusätzliche kultursprachliche Regeln, die kein Äquivalent in der Primärgrammatik haben. Die Primärgrammatik entwickelt sich ab dem 2. oder 3. Lebensjahr, die Kulturgrammatik ab dem 6. oder 7. Lebensjahr. Primär– und Kulturgrammatik sind allerdings nur teilweise identisch mit gesprochener und geschriebener Grammatik, da sie auch eine Registerunterscheidung nach sich ziehen. Primär– und Kulturgrammatik beeinflussen sich gegenseitig, die Primärgrammatik wohl mehr die Kulturgrammatik als umgekehrt. Mit Hilfe der Kulturgrammatik werden schriftliche und teilweise mündliche Texte eines höheren Registers produziert, wobei letztere den Beschränkungen des Arbeitsgedächtnisses unterworfen sind. Die Kulturgrammatik entwickelt sich vor allem über das Lesen (und Produzieren) schriftlicher Texte, also nur teilweise und vielleicht sogar nur einem sehr kleinen Teil über die Schulgrammatik. Die Regeln der Schulgrammatik tragen auf zweierlei Art dazu bei, die Kulturgrammatik weiterzuentwickeln. Erstens über Feedback auf der Ebene des Geschriebenen (Produkt) mit potentiellem Einfluss auf spätere Schreibprozesse. Dies findet meist in der Schule oder in anderen Lernsituationen statt. Zweitens über Regeln auf der Ebene des Schreibens (Prozess). Auch dies findet meistens in der Schule statt, aber auch immer dann, wenn sich ein Autor sprachlich unsicher fühlt und zu einem Sprach- oder Grammatikführer greift. Letzteres findet allerdings wohl eher selten statt und beeinflusst die Entwicklung der Kulturgrammatik eher wenig. 4. Auswirkungen auf die Didaktik und Methodik des Grammatikunterrichts Ich unterscheide in diesem Beitrag zwischen einer Reihe unterschiedlicher Grammatiken, einer Primär- und Kulturgrammatik mit jeweils rezeptiven und produktiven Varianten, die sich zwar alle gegenseitig beeinflussen, die aber nicht in einer einzigen Grammatik zusammenfallen. Die Annahme einer einzigen Grammatik ist eine sprachwissenschaftliche Abstraktion, die individuelle mentale Prozesse unbeachtet lässt und die dadurch nicht sehr fruchtbar für den Fremdsprachenunterricht war und ist. In diesem Abschnitt möchte ich zeigen, welche Auswirkungen die anskizzierte Sichtweise auf die Didaktik und Methodik des Grammatikunterrichts haben kann. Ich gehe dabei sowohl auf Fragen der Progression ein wie auf Fragen der Methodik. Es sollte in Lehrwerken eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Primärgrammatik, Kulturgrammatik und Schulgrammatik gemacht werden, nicht unbedingt in dem Sinne, dass tatsächlich drei unterschiedliche Grammatikmodelle präsentiert werden, sondern eher so, dass unterschiedliche Herangehensweisen und Progressionen Aufgaben unterschiedlicher Art zugrunde liegen. Die Primärgrammatik, als Hör- und Sprechgrammatik, sollte eine sehr flache Progression aufweisen. Sie sollte ausschließlich auditiv gelernt werden und zwar mit Hilfe der Prinzipien der Sprachaufmerksamkeit und des lexikalischen Lernens. Unter Sprachaufmerksamkeit verstehe ich Aktivitäten, die den Blick auf die Sprache lenken, unter lexikalischem Lernen, Aktivitäten, die es Lernern erlauben, Phrasen, Satzteile und Teilsätze zusammen mit ihrer situativen Einbettung zu speichern. Die Kulturgrammatik, als Schreibgrammatik, sollte ebenfalls eine flache Progression aufweisen, könnte der Primärgrammatik jedoch immer etwas voraus sein. Sie kann visuell als Signalgrammatik gelehrt werden und sollte vor allem eine Faustregelgrammatik sein, das heißt aus einfachen Regeln bestehen, die eine hohe Trefferquote erreichen. Die Schulgrammatik schließlich stelle ich mir als Lesegrammatik vor. Sie kann relativ unabhängig von Primär- und Kulturgrammatik einherlaufen, vor allem weil ihre Progression deutlich steiler sein kann, möglicherweise so steil, wie die jetzigen Grammatikprogressionen in Lehrwerken. Die Lehrwerksteile, die die Schulgrammatik vermitteln, gehen induktiv-explorativ vor. Grammatik wird als Metawissen und Strategiewissen gelehrt und gelernt, allerdings rein rezeptiv, d.h. ohne dass produktive Regeln gegeben werden und ohne dass sie produktiv geübt wird. Im Fortgeschrittenenunterricht, bei Erwachsenen und in akademischen Kontexten könnte die Schulgrammatik durchaus deutlicher mit der Kulturgrammatik verzahnt werden, nicht allerdings mit der Primärgrammatik. Das Verhältnis der drei Grammatiken zueinander, ihre jeweiligen Anteile am Unterrichtsgeschehen und die Steilheit der Progressionen hängen natürlich immer davon ab, wie alt die Lerner sind, welche Schulbildung sie aufweisen, auf welchem sprachlichen Niveau sie sich befinden, welche Lerntraditionen sie besitzen, welche Lernziele im Mittelpunkt stehen und welches Verhältnis zwischen Ausgangssprache und Zielsprache besteht. Sehr junge Lerner z.B. sollten nur der Primärgrammatik ausgesetzt werden. Bei akademisch gebildeten Lernern, sollten die Anteile der Kulturgrammatik und der Schulgrammatik vergleichsweise höher sein. Im Anfangsunterricht sollte wohl die Primärgrammatik stärker im Mittelpunkt stehen, während im fortgeschrittenen Unterricht dies für die Kulturgrammatik gilt. Lerner, denen traditionelle Grammatikbetrachtungen vertraut sind, könnten früher mit der Lesegrammatik und ihren fachwissenschaftlichen Termini beginnen als Lerner, die weniger Erfahrungen mit muttersprachlichem Grammatikunterricht gemacht haben. Lerner, die nur lesen lernen wollen, können sich wahrscheinlich mit einer Lesegrammatik begnügen, während bei Lernern, deren Muttersprache räumlich und typologisch weit entfernt von der zu lernenden Sprache ist, die Primärgrammatik deutlich gefördert werden sollte. Das Verhältnis der drei Grammatiken zueinander sollte auch davon abhängig gemacht werden, wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Es ist anzunehmen, dass das Schreibenlernen die mündliche Grammatikentwicklung positiv beeinflussen kann. Eine weitere Frage, die sich vor allem im Bereich Primärgrammatik stellt, aber teilweise auch bei den anderen Grammatiken, ist das Verhältnis von Muttersprache zu Zielsprache und das Verhältnis von Sprachuniversalien zu Besonderheiten der jeweiligen Sprachpaare. Inwieweit eine bereits gelernte Fremdsprache den Erwerb einer weiteren Fremdsprache beeinflusst, ist ebenfalls eine interessante Frage, zu der es noch kaum Forschungsansätze gibt. Das, was sich bis jetzt mit dem Begriff Tertiärsprachenforschung verbindet, besteht aus einer Darstellung von Sprachlern- und Arbeitsstrategien und aus einem Vergleich der Schulgrammatiken der involvierten Sprachen. Unter der Perspektive, die in diesem Beitrag eingenommen wird, ist dies für den Primärgrammatikerwerb, möglicherweise auch für den Kulturgrammatikerwerb, allerdings nicht so relevant, wie es Modelle mentaler Grammatiken wären, die sich gegenseitig beeinflussen. Im Folgenden möchte ich nun auf Fragen der Methodik eingehen. Die Fähigkeit, grammatisch richtig zu sprechen (Primärgrammatik) ist eine auditiv-mündliche Fähigkeit und lässt sich, auch wenn schriftliche Übungen durchaus unterstützend wirken können, nur auditiv-mündlich entwickeln. Dabei sollten drei Arten von Lernerfahrungen im Vordergrund stehen, die ich mit den aus der Forschung bekannten Termini input enhancement und input processing und analog dazu mit output enhancement umschreiben möchte. Unter input enhancement (Sharwood Smith 1993) versteht man das Hervorheben bestimmter Elemente gehörter oder gelesener Texte, damit sie leichter wahrgenommen und verarbeitet werden können. Input enhancement und focus on form (Sprachaufmerksamkeit) sind zwei Seiten der gleichen Münze. Während input enhancement den Blick auf die Lehrperspektive richtet, darauf, was LehrerInnen und LehrmaterialienentwicklerInnen tun, um Sprache lernbar zu machen, richtet focus on form den Blick auf die Lernperspektive, darauf, was Lerner machen, wenn sie mit sprachlichen Materialien arbeiten. Im Abschnitt 2 wurde festgestellt, dass sich Sprachaufmerksamkeit (focus on form) konkret verstehen lässt, als ein bewusstes Wahrnehmen der Ausdrucksseite der Sprache, ohne in grammatischen Kategorien zu denken. Außerdem kann man es abstrakt verstehen, als die bewusste Suche nach oder das bewusste Achten auf grammatische Regelmäßigkeiten, um sie metasprachlich zu analysieren. Letzteres wird im Zusammenhang mit Hörerfahrungen als input processing (VanPatten/Cadierno 1993) bezeichnet. Lerner werden z.B. gebeten, grammatische Phänomene, die ihnen geschildert wurden, in Hörtexten wahrzunehmen, sie zu analysieren und klassifizieren. Die konkrete Variante der Sprachaufmerksamkeit setzt sich zum Ziel, über ein bewusstes und konzentriertes Wahrnehmen das Speichern intakter, authentischer, situierter und semantisierter Wortfolgen (Phrasen, Teilsätzen, Sätzen) mit "gefrorener", d.h. unanalysierter Grammatik zu ermöglichen. Diese "gefrorene" Grammatik kann damit sowohl als Monitor für das eigene Sprechen und Schreiben dienen, es "klingt" richtig, als auch als Basis späterer interner und unbewusster "Grammatikanalysen" (Ellis 1996). Je klarer beim Speichern Inhalts- und Ausdrucksseite sind, desto förderlicher ist das Speichern solcher Wortfolgen für den Spracherwerb. Die Klarheit der Inhaltsseite hängt davon ab, wie authentisch, situiert und semantisiert die Wortfolgen sind, die Klarheit der Ausdrucksseite davon, wie klar und deutlich gesprochen wird, wie viele Pausen gemacht werden und wie oft wiederholt wird, damit auch wirklich alle Wörter und Silben als komplette Lautgestalt wahrgenommen und gespeichert werden können. Es ist anzunehmen, dass der Aufbau der Primärgrammatik auch durch abstrakte Sprachaufmerksamkeit, das bewusste Wahrnehmen sprachlicher Regelmäßigkeiten unterstützt werden kann. Wenn diese abstrakte Sprachaufmerksamkeit jedoch förderlich für die Fähigkeit, grammatisch richtig zu sprechen, sein soll, muss mit nicht verschriftlichten Hörtexten gearbeitet werden. Da es nach VanPatten (1986) fast nicht möglich ist, auf Sprache und Inhalt gleichzeitig zu achten, setzt dies voraus, dass Hörtexte in mehreren Durchgängen bearbeitet werden, wobei in den ersten Durchgängen die Aufmerksamkeit auf den Inhalt und in späteren Durchgängen auf die Lautgestalt und Ausdrucksseite der Sprache gelenkt wird, z.B. dadurch, dass Lerner gebeten werden, vielleicht in Form eines Lückendiktats, alle konjugierten Verbformen schriftlich festzuhalten. Die Förderung der Sprachaufmerksamkeit bei mündlichen Texten hat den weiteren Vorteil, dass Lerner dadurch Strategien lernen, die sie auch außerhalb des Unterrichts einsetzen können und damit auch in ungesteuerten Kommunikationssituationen bewusst weiterlernen können. Die gesammelten Beispiele lassen sich dann im Unterricht natürlich auch weiter bearbeiten, analysieren und klassifizieren, wobei eine Verschränkung mit der Kulturgrammatik bzw. auch mit der Schulgrammatik stattfinden könnte. Nach Keenan und MacWhinney (1987) lassen sich produktive Formen nicht automatisch aus rezeptiv gespeicherten Formen ableiten, sondern müssen eigens erworben und mit Sprechintentionen verknüpft werden. Wenn fremdsprachliches Lernen für produktive Zwecke zu einem bedeutenden Teil darüber stattfindet, dass lexikalische Phrasen gelernt werden, die später intern analysiert werden, dann sollte die Ausdrucksseite dieser lexikalischen Phrasen so wohlgeformt wie möglich gespeichert werden können. In Analogie zu input enhancement bezeichne ich mit output enhancement den Versuch, die Inhalts- und Ausdrucksseite von produktiv verwendetem sprachlichen Material optimal zu speichern. Auf der Inhaltsseite bedeutet dies, dass die Situation in der gelernt wird, den Situationen ähnelt, in denen die Fremdsprache später benutzt werden soll, dass es sich dabei also um authentische Kommunikationssituationen handelt. Es bedeutet auch, dass der propositionale und funktionale Inhalt der Äußerungen so klar wie möglich erkannt sind. Auf der Ausdrucksseite bedeutet dies, dass Anstrengungen gemacht werden, den Lernern zu ermöglichen, phonetisch und syntaktisch möglichst fehlerfrei zu sprechen. Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass mit vorgefertigten Phrasen und Sätzen, mit lexikalischen Phrasen und Versatzstücken, kommunikativ gearbeitet wird. Wichtig dabei ist, dass Sprechintentionen suggeriert werden, dass authentische Sprachhandlungen ausgeführt werden, und dass diese mit wohlgeformtem sprachlichem Material verknüpft werden. Ähnlich könnte auch bei der Kulturgrammatik vorgegangen werden. Da allerdings über das Schreiben und Lesen. Die implizite Kompetenz, das Gefühl für grammatisch und situativ angemessene, geschriebene Sätze und Texte, ließe sich analog zur Primärgrammatik über input enhancement und output enhancement entwickeln, während die explizite Kompetenz über input processing aufgebaut würde. Die Übergänge zwischen konkreter Sprachaufmerksamkeit (input enhancement) und abstrakter Sprachaufmerksamkeit (input processing) sind im schriftlichen Bereich allerdings eher fließend. Konkrete Sprachaufmerksamkeit könnte z.B. dadurch hergestellt werden, dass bestimmte grammatische Elemente in Texten graphisch hervorgehoben werden, z.B. Personal- und Possessivpronomen, während abstrakte Sprachaufmerksamkeit dadurch hergestellt würde, dass diese Pronomen ihren Antezendenten zugeordnet werden müssen. Unter output enhancement könnte man sich z.B. die Verwendung vorgefertigter Phrasen und Sätze zur Formulierung eigener Schreibintentionen vorstellen. Durch die Verschränkung der Fertigkeiten beim Schreiben (s. Abschnitt 1) ist anzunehmen, dass das schriftliche Arbeiten den Erwerb mündlicher Kompetenzen unterstützt. Die Schulgrammatik schließlich würde als Lesegrammatik eingeführt und eingeübt, sofern sie bei einer bestimmten Zielgruppe überhaupt eingesetzt werden soll. Dies hat eine Reihe von Vorteilen. Die interessanten Aspekte, die mit einer grammatischen Betrachtung verbunden werden, bleiben erhalten, während die frustrierenden Elemente wegfallen. Zu den interessanten Aspekten gehört z.B. die Frage, wie Sprache funktioniert und welche Bedeutungszusammenhänge und -unterschiede durch grammatische Elemente gemacht werden können. Durch eine induktiv-explorative Herangehensweise, die sich bei einer Lesegrammatik anbietet, kann dieses Interesse geweckt und gestillt werden. Dabei eignen sich Lerner auch das Handwerkszeug an, das sie benötigen, um über Grammatik zu sprechen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Grammatikunterricht datengesteuert und dadurch authentischer und relevanter wird. Frustrierende Elemente werden bei einem Lesegrammatikansatz eher vermieden. Ein großer Nachteil traditioneller Grammatikübungen ist, dass oft und gerade von schwächeren Schülern viele Fehler gemacht werden. Dies ist nicht nur frustrierend und kann zu Sprach- und Lernängsten führen, sondern es ist auch problematisch für den Grammatikerwerb selbst. Da das Gehirn fehlerhafte Sätze genauso wahrnimmt, wie es korrekte Sätze wahrnimmt, vielleicht sogar durch die beim Schreiben intensivere Beschäftigung mit der Sprache deutlicher wahrnimmt, ist es wahrscheinlich, dass das Gehirn versucht, auf der Basis von fehlerhaften Sätzen als Junkdaten (Wong-Fillmore 1976) eine mentale Grammatik aufzubauen. Die Ironie dabei wäre, dass gerade grammatikorientierte Lehrmethoden, deren Übungen und Erklärungen Lerner dazu bringen, viele Fehler zu machen, fossilierte Lernersprachen hervorrufen würden und eher nicht die kommunikativen Methoden, denen dies oft vorgeworfen wird. 5. Zusammenfassung und Ausblick In diesem Beitrag habe ich versucht zu zeigen, dass die Annahme einer einzigen Grammatik eine sprachwissenschaftliche Abstraktion ist, die weder den mentalen Vorgängen bei der Verwendung und beim Lernen von Sprache gerecht wird, noch hilfreich für die Entwicklung der Grammatikdidaktik im Fremdsprachenunterricht ist. Fremdsprachenlerner sind immer Einzelgänger (Riemer 1997). Grammatikerwerb findet immer in inviduellen Köpfen statt. Grammatikerwerb führt dazu, dass in Realzeit grammatisch richtig gesprochen und geschrieben wird bzw. so richtig, wie es eben auch Muttersprachler nur können. Individuelle grammatische Kompetenz ist prozessorientiert und spontan einsetzbar. Die Schulgrammatik mit ihrer Einengung auf die überregionale, schriftsprachliche Variante einer Sprache ist produktorientiert, muss nachgeschlagen werden und ist darüber hinaus ein Kompromiss aus unzähligen individuellen Grammatiken, was u.a. dazu führt, dass sie nicht gehirnfreundlich ist und vollgepropft mit Ausnahmen. Zudem ist sie nur eine mögliche logische Beschreibung von statischen Strukturen und Abhängigkeiten zwischen Wörtern, Satzteilen und Sätzen der geschriebenen Sprache. Die Regeln dieser Grammatik haben mit den mentalen Regeln, die Sprecher befähigen, grammatisch richtig zu sprechen, nichts gemein. Gegen das Diktat der Schulgrammatik habe ich zwischen einer Primärgrammatik, der intuitiven Fähigkeit, grammatisch richtig zu sprechen, die sich über den kindlichen Erstspracherwerb entwickelt, einer Kulturgrammatik, der intuitiven Fähigkeit, ein zweites, gebildetes Register, eine überindividuelle und überregionale Variante der Sprache zu benutzen, und der Schulgrammatik selbst unterschieden, wobei sowohl die Primärgrammatik, wie die Kulturgrammatik eine rezeptive und produktive Seite haben. Ich habe postuliert, dass sich die Primärgrammatik nur auditiv-mündlich erwerben lässt, ohne abstreiten zu wollen, dass schriftliche Prozesse durchaus unterstützend wirken können. Ebenso entwickelt sich die Kulturgrammatik vor allem durch Lese- und Schreiberfahrungen und nur teilweise durch ein Lernen und Üben der Schulgrammatik. All dies hat mich dazu bewogen, in Lehrwerken eine deutliche Trennung zwischen einer Grammatik, die sich auf mündliche und schriftliche produktive Kompetenzen konzentriert, und einer Lesegrammatik, die eher mit traditionellen Begriffen und Progressionen umgehen kann, vorzuschlagen. Die produktive Grammatik sollte methodisch-didaktisch gesehen in eine Sprech- und Schreibgrammatik unterteilt werden, terminologisch bräuchte man hier keine Unterschiede zu machen. Beiden produktiven Grammatiken gemeinsam wäre eine sehr flache Progression und eine Unterscheidung zwischer einer expliziten und impliziten Grammatikbetrachtung. In der impliziten Herangehensweise wird versucht, grammatische Kompetenz durch rezeptive und produktive Speicherung intakter, situierter und semantisierter lexikalischer Phrasen aufzubauen, und dadurch, dass die Aufmerksamkeit beim Hören bzw. Lesen auch auf die grammatischen Elemente der Sprache gelenkt wird. In der expliziten Herangehensweise wird bei ausgewählten Lernergruppen darüber hinaus versucht, auditiv und visuell Wahrgenommenes zu analysieren und klassifizieren. Wichtig dabei ist, dass die Sprechgrammatik über das Arbeiten mit auditiven Daten aufgebaut wird, und nicht wie in aktuellen Lehrwerken durch visuelle Daten. Die Lesegrammatik hätte neben der Funktion, grammatische Lesestrategien zu entwickeln, die Aufgabe, über Sprache sprechen zu lernen und dabei terminologisches Handwerkszeug zu erwerben. Die kognitive Wende in der Fremdsprachendidaktik hat stattgefunden. Allerdings anders, als dies immer noch in vielen Beiträgen zur Rolle der Grammatik im Fremdsprachenunterricht thematisiert wird. Es handelt sich hier nämlich nicht um eine Rückkehr zum altbewährten Grammatikunterricht mit neueren kreativen und autonomiefördernden Methoden, sondern um ein neues sprachlerntheoretisches Erkenntnisinteresse, das auch eine neue Art von Grammatikunterricht fordert. Das neue Erkenntnisinteresse ist: Was läuft in den Köpfen der Sprachlerner ab, wenn sie eine fremde Sprache lernen? Kognitiv bedeutet hier Fragestellungen aus der kognitiven Psychologie und der kognitiven Linguistik zu übernehmen. Was läuft in den Köpfen ab und wie kann dem geholfen werden? Dafür brauchen wir eine präzisere Vorstellung von Grammatik, von unterschiedlichen Arten von Grammatik. Das habe ich in meinem Beitrag versucht zu zeigen. Antworten auf meine in diesem Zusammenhang gestellten Fragen könnten dabei den fremdsprachlichen Grammatikunterricht radikaler ändern, als es die kommunikative Methode der letzten Jahrzehnte getan hat. Literaturverzeichnis Bachman, Lyle: Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press 1990. Bachman, Lyle/Palmer, Andrew: Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press 1996. Canale, Michael: From communicative competence to communicative language pedagogy. In: Richards, Jack/Schmidt, Richard (Hrsg.): Language and communication. London: Longman 1983, 3-27. Canale, Michael/Swain, Merrill: Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. In: APPLIED LINGUISTICS 1/1980, 1-47. Doughty, Catherine/Williams, Jessica (Hrsg.): Focus on form in classroom second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press 1998. Ellis, Nick: Sequencing in SLA: Phonological memory, chunking, and points of order. In: STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION 18/1996, 91-126. Helbig, Gerhard: Wieviel Grammatik braucht der Mensch. In: DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 29/1992, 150-155. Keenan, Janice/MacWhinney, Brian: Understanding the relationship between comprehension and production. In: Dechert, Hans/Raupach Manfred (Hrsg.): Psycholinguistic models of production. Norwood, NJ: Ablex 1987 149-155. Long, Michael/Robinson, Peter: Focus on form: Theory, research and practice. In: Doughty, Catherine/Williams, Jessica (Hrsg.): Focus on form in classroom second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press 1998, 42-63. Lyons, John: On competence and performance and related notions. In: Brown, Gillian/Malmkjær, Kirsten/Williams, John (Hrsg.): Performance and competence in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press 1996, 9-32. Nattinger, James/DeCarrico, Jeanette: Lexical phrases and language teaching. Oxford: Oxford University Press 1992. Pawley, Andrew/Syder, Frances: Two puzzles for linguistic theory: Native-like selection and native-like fluency. In: Richards, Jack/Schmidt, Richard (Hrsg.): Language and communication. London: Longman 1983, 191-226. Sharwood Smith, Michael: Input enhancement in instructed SLA: Theoretical bases. In: STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION 15/1993, 165-180. VanPatten, Bill: Second language acquisition research and the learning/teaching of Spanish: Some research findings and their implications. In: HISPANIA 69/1986, 202-16. VanPatten, Bill/Cadierno Teresa: Explicit instruction and input processing. In: STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION 15/1993, 225-243. Wong-Fillmore, Lucy: The second time around: Cognitive and social strategies in second language acquisition. Dissertation, Stanford University (USA) 1976.