Tristan und Isolde“ - Liebe als Passion

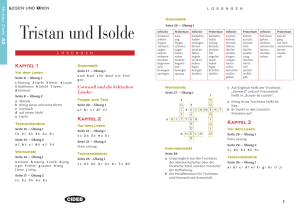

Werbung