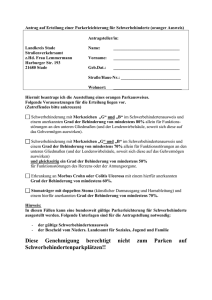

LEVO-BHG Anlage 1

Werbung