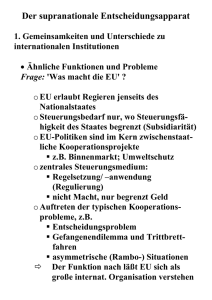

II. Das europäische Legitimationsproblem

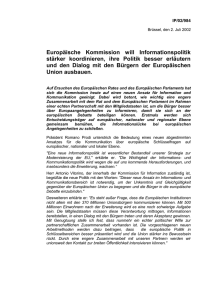

Werbung