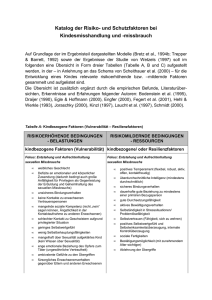

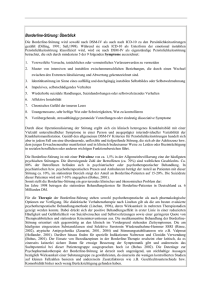

- Gesellschaft zur Erforschung und Therapie von

Werbung