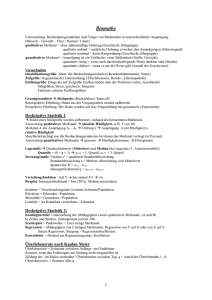

Statistik Reader

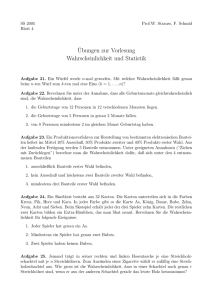

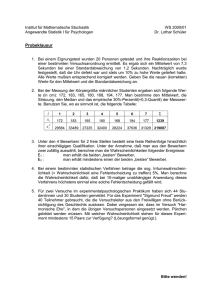

Werbung