ethik und rehabilitation - Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation

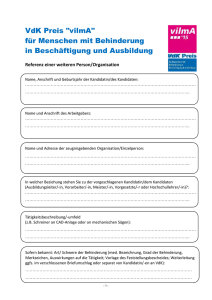

Werbung