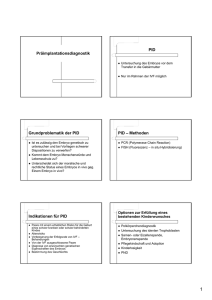

Die Präimplantationsdiagnostik eingeschränkt ermöglichen

Werbung