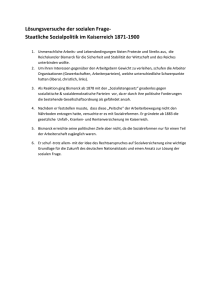

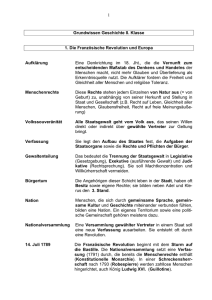

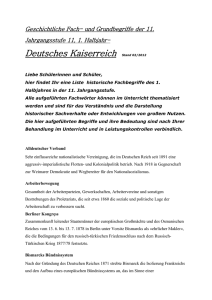

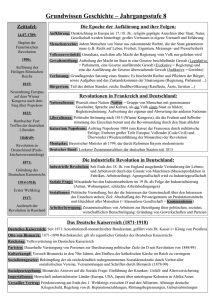

Das Deutsche Kaiserreich - Bundeszentrale für politische Bildung

Werbung