Stochastik in der Schule SiS

Werbung

Stochastik in der Schule

SiS

Zeitschrift des Vereins zur Förderung des schulischen Stochastikunterrichts

Inhaltsverzeichnis

NORBERT HENZE

Heft 1, Band 36 (2016)

Stochastische Extremwertprobleme im Fächer-Modell II:

Maxima von Wartezeiten und Sammelbilderprobleme

2

GERHARD KOCKLÄUNER

Pareto-Einkommensverteilung

10

KATRIN WÖLFEL

Der Satz von Bayes: Eine geschichtsträchtige Idee

mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten

15

Stochastische Simulationen mit TinkerPlots –

ROLF BIEHLER,

DANIEL FRISCHEMEIER UND Von einfachen Zufallsexperimenten zum informellen

Hypothesentesten

SUSANNE PODWORNY

22

KYLE CAUDLE UND

ERICA DANIELS

28

Wurde die Lotterie bei den Hungerspielen manipuliert?

Berichte

PHILIPP ULLMANN

Bericht über die Herbsttagung des AK Stochastik

vom 20.–22. November 2015 in Paderborn

32

Bibliographische Rundschau

35

Vorwort der Herausgeberin

Liebe Leserin, lieber Leser,

im ersten Heft des neuen Jahres finden Sie vielfältige

Beiträge zum Lehren und Lernen von Stochastik an

Schule und Universität. Gemeinsam ist, dass sie die besondere Bedeutung von Verteilungen als grundlegendes

stochastisches Konzept zur Modellierung stochastischer

Situationen hervorheben.

Nachdem Norbert Henze zuvor Minima von Wartezeiten und Kollisionsprobleme untersucht hat (SiS Heft 3

2015), folgt nun der zweite Teil seines anlässlich der

Herbsttagung des AK Stochastik 2014 gehaltenen Vortrages zum Thema „Stochastische Extremwertprobleme

im Teilchen-Fächer-Modell“. Darin greift er Maxima

von Wartezeiten und Sammelbilderprobleme auf. Diese

stochastischen Probleme führen auf die Gumbel-Verteilung, eine Grenzverteilung für Maxima von unabhängigen und identisch verteilten Zufallsvariablen.

Gerhard Kockläuner befasst sich mit der Modellierung

der Nettoeinkommensverteilung in Deutschland mit der

Pareto-Verteilung sowie mit Darstellungen der zugehörigen Lorenzfunktion und des Gini-Koeffizienten.

Stochastik in der Schule 36 (2016) 1

Anschließend lädt Kathrin Wölfel auf eine Reise in die

Geschichte des Satzes von Bayes ein und arbeitet dabei das ursprüngliche Problem der Wahrscheinlichkeit

von Ursachen sowie den Verdienst von Pierre Simon

Laplace heraus, der diesen Satz zu seinem Durchbruch

verhalf.

Rolf Biehler, Daniel Frischemeier und Susanne Podworny untersuchen das Potential der Software TinkerPlots

für stochastische Simulationen einfacher Zufallsexperimente im schulischen Kontext. Dabei werden Stichprobenverteilungen erzeugt und zur Schätzung von Ereigniswahrscheinlichkeiten genutzt.

Das Heft schließt mit einer Übersetzung aus der Zeitschrift Teaching Statistics. Hierfür haben wir einen Artikel ausgewählt, der aufgrund seines Bezugs zu einer

aktuellen Romanverfilmung, der „Tribute von Panem“,

für Lernende motivierend sein dürfte. Kyle Caudle und

Erica Daniels führen darin die Grundidee des Randomisierungstests mittels Simulation aus.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Paderborn, Januar 2016

Katja Krüger

1

Stochastische Extremwertprobleme im Fächer-Modell II:

Maxima von Wartezeiten und Sammelbilderprobleme

N ORBERT H ENZE , K ARLSRUHE

Zusammenfassung: Im Fächermodell mit n Fächern

werden in einem Besetzungsvorgang s verschiedene

der Fächer zufällig mit je einem Teilchen besetzt.

Diese Besetzungsvorgänge werden in unabhängiger

Folge wiederholt, bis jedes Fach mindestens ein Teilchen enthält. Die zufällige Anzahl Vn,s der hierzu erforderlichen Besetzungsvorgänge ist ein Maximum

von Wartezeiten auf den ersten Treffer in BernoulliKetten. Wir geben die Verteilung von Vn,s an und

zeigen, dass sich diese Verteilung bei wachsendem

n unter gewissen Voraussetzungen einer GumbelVerteilung annähert. Letztere ist eine der klassischen

Grenzverteilungen für Maxima von unabhängigen

und identisch verteilten Zufallsvariablen.

Das sogenannte Sammelbilderproblem (Problem der

vollständigen Serie, Coupon-Collector-Problem) betrifft die in diesem Zusammenhang in natürlicher

Weise auftretende Zufallsvariable

1 Einleitung

Zu diesem Problem gibt es eine umfangreiche Literatur, siehe z.B. Althoff 2000, Boneh/Hofri 1997, Fricke 1984, Haake 2006, Jäger/Schupp 1987, Treiber

1988.

Wer hat es nicht schon einmal erlebt, das Sammelfieber, das wieder anlässlich der FußballWeltmeisterschaft 2014 in Brasilien bei Millionen

von Fans ausbrach, als es galt, ein Sammelalbum

mit 640 Plätzen zu füllen, wobei man Tüten mit

je 5 verschiedenen Sammelbildern kaufen konnte.

In der im Folgenden gewählten abstrakten Einkleidung als Fächermodell nehmen wir an, dass n von

1 bis n nummerierte Fächer vorliegen. Bei einem

Besetzungsvorgang werden dann s verschiedene der

n Fächer zufällig“ ausgewählt und jeweils mit ei”

nem Teilchen besetzt. Dieser Vorgang wird solange in unabhängiger Folge wiederholt, bis jedes Fach

mindestens ein Teilchen enthält. Dabei bedeute in

”

unabhängiger Folge“, dass Ereignisse, die sich auf

unterschiedliche Besetzungsvorgänge beziehen, stochastisch unabhängig sind.

Offenbar liegt beim WM-Sammelalbum der Fall

n = 640, s = 5 vor. Weitere konkrete Einkleidungen sind der Würfelwurf (n = 6, s = 1), wenn man

die sechs möglichen Augenzahlen als Fächer auffasst

und solange wirft, bis jede Zahl aufgetreten ist, sowie ein Lotto-Wartezeitproblem mit n = 49, s = 6.

Hier entsprechen die Fächer den möglichen Gewinnzahlen, und ein Besetzungsvorgang besteht in der

Notierung der 6 Gewinnzahlen einer Ausspielung.

Von Interesse ist dann die Anzahl der Ausspielungen, bis jede Zahl mindestens einmal Gewinnzahl

war. Eine weitere Einkleidung ist das Geburtstags”

Sammelproblem“ mit n = 365, s = 1: Wie viele Per-

2

sonen müssen zusammenkommen, damit jeder Tag

des Jahres Geburtstag mindestens einer dieser Personen ist? Dabei schließen wir wie üblich den 29. Februar als Geburtstag aus.

Vn,s := Anzahl der Besetzungsvorgänge, bis jedes

Fach besetzt ist.

Offenbar ist Vn,s ein Maximum von Wartezeiten, denn

bezeichnet für jedes j = 1, . . . , n die Zufallsvariable

W j die Anzahl der Besetzungsvorgänge, bis Fach Nr.

j mindestens ein Teilchen enthält, so gilt

Vn,s = max(W1 , . . . ,Wn ).

(1)

Hat jemand bei den Besetzungsvorgängen nur Fach

j im Auge und blendet alle anderen Fächer aus, so

beschreibt W j die Wartezeit bis zum ersten Treffer in

einer Bernoulli-Kette, wenn die Besetzung von Fach

j mit einem Teilchen als Treffer angesehen wird. Im

Fall s = 1 und gleich wahrscheinlicher Fächer ist diese Trefferwahrscheinlichkeit gleich 1/n, so dass W j

den Erwartungswert n besitzt. Der Erwartungswert

von Vn,s als Maximum aller W j ist jedoch deutlich

größer, vgl. Abschnitt 2.

In diesem Aufsatz betonen wir die strukturellen Eigenarten des Sammelbilderproblems, gehen auf die

Frage nach der Verteilung von Vn,1 auch bei ungleichen Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Fächer

ein und stellen einen Grenzwertsatz für die Wartezeit auf eine vollständige Serie vor. Als Grenzverteilung ergibt sich mit der Gumbel-Verteilung eine

der klassischen Grenzverteilungen für Maxima unabhängiger und identisch verteilter Zufallsvariablen.

Im Fall s = 1 schreiben wir kurz Vn anstelle von Vn,1 .

Stochastik in der Schule 36 (2016) 1, S. 2–9

2 Der Fall s = 1, gleich wahrscheinliche

Fächer

In diesem insbesondere in Zeitschriften zur Didaktik

der Mathematik ausführlich behandelten einfachsten

Fall lässt sich Vn wie folgt als Summe von unabhängigen Zufallsvariablen modellieren: Das erste Teilchen

belegt eines der n Fächer; wir haben also im Hinblick

auf eine vollständige Serie einen ersten Teilerfolg

erzielt. Sind bereits j < n verschiedene Fächer belegt, so gelte das Besetzen irgendeines der noch n − j

freien Fächer als (weiterer) Teilerfolg. Dabei tritt ein

Teilerfolg mit der von den Nummern der j bereits

besetzten Fächern unabhängigen Wahrscheinlichkeit

p j = (n − j)/n auf. Bezeichnet Y j die Anzahl der

Besetzungsvorgänge zwischen dem j-ten und dem

( j + 1)-ten Teilerfolg (einschließlich des letzteren),

so gilt

(2)

Vn = 1 +Y1 +Y2 + . . . +Yn−1 ,

wobei Y1 , . . . ,Yn−1 stochastisch unabhängig sin d. Die

Zufallsvariable Y j beschreibt die Anzahl der Versuche bis zum ersten Treffer in einer Bernoullikette mit

Trefferwahrscheinlichkeit p j = (n− j)/n. Es gilt also

k−1 j

j

, k ≥ 1.

1−

P(Y j = k) =

n

n

Wegen E(Y j ) = 1/p j = n/(n − j) folgt dann mit Darstellung (2) E(Vn ) = 1 + ∑n−1

j=1 E(Y j ), also

n−1

1

1

n

= n· 1+ + ... +

. (3)

E(Vn ) = ∑

2

n

j=0 n − j

Speziell erhält man hiermit E(V6 ) = 14, 7, E(V365 ) =

2364, 46 · · ·. Folglich müssen im Mittel 2365 Personen zusammenkommen, damit jeder Tag des Jahres

Geburtstag mindestens einer dieser Personen ist.

Für die durchschnittliche Teilchenzahl pro Fach bis

zum Erreichen einer vollständigen Serie, also die Zufallsvariable Vn /n, folgt aus (3)

1 1

1

Vn

= 1+ + + ... + .

(4)

E

n

2 3

n

Hier steht rechts die sogenannte n-te harmonische

Zahl

1

1

(5)

Hn := 1 + + . . . + .

2

n

Wegen

(6)

lim (ln n − Hn ) = γ,

Für die Varianz von Vn /n − ln n gilt mit der allgemeinen Rechenregel V(aX + b) = a2 V(X ) (s. z.B. Henze

2013, S. 163)

1

Vn

− ln n = 2 V(Vn ).

V

n

n

Darstellung (2) liefert wegen der Unabhängigkeit

von Y1 , . . . ,Yn−1 sowie V(Y j ) = (1 − p j )/p2j (vgl.

Henze 2013, S. 188)

V(Vn ) =

n−1

∑ V(Y j )

j=1

=

n−1

n2

=

1 − pj

2

j=1 p j

n−1

∑

j

∑ (n − j)2 · n

j=1

n−k

2

k=1 k

n−1

= n∑

n−1

n−1

1

1

.

−

n

∑

2

k=1 k

k=1 k

= n2 ∑

−2 = π2 /6 (s. z.B. Heuser 2004, S. 150)

Wegen ∑∞

k=1 k

und Hn /n → 0 für n → ∞ folgt

π2

Vn

− ln n =

.

lim V

n→∞

n

6

(8)

Sowohl Erwartungswert als auch Varianz von Vn /n −

ln n konvergieren also für n → ∞. Dieser Sachverhalt

lässt vermuten, dass die Zufallsvariable Vn /n− ln n in

Verteilung konvergiert. Diese Namensgebung bedeutet, dass eine Verteilungsfunktion G existiert, so dass

für jede Stetigkeitsstelle x von G die Limesbeziehung

Vn

− ln n ≤ x = G(x)

lim P

n→∞

n

besteht.

Wir werden dieser Frage in Abschnitt 4 nachgehen. Obwohl Vn nach (2) eine Summe unabhängiger Zufallsvariablen darstellt, greift hier kein Zentraler Grenzwertsatz mit einer asymptotischen Normalverteilung, weil die Summanden sehr unterschiedlich

große Beiträge zur Summe liefern.

Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, nehmen wir

eine gerade Anzahl n = 2m von Fächern an und spalten die Summe in (2) in die Bestandteile

n→∞

wobei γ = 0, 57221 . . . die Euler-Mascheronische

Konstante bezeichnet (s. z.B. Heuser 1994, S. 185),

folgt mit (4)

Vn

− ln n = γ.

(7)

lim E

n→∞

n

Hn,1 := 1 +

m−1

∑ Yj,

j=1

2m−1

Hn,2 :=

∑

Yj

j=m

auf. Hier steht Hn,1 für die Anzahl der Teilchen, die

zur Besetzung der Hälfte aller Fächer benötigt wird,

3

und Hn,2 beschreibt die Anzahl der danach noch erforderlichen Teilchen, um die vollständige Serie zu

komplettieren. Es gilt

2m

2m

+ ...+

E(Hn,1 ) = 1 +

2m − 1

2m − (m − 1)

1

1

1

+

+ ... +

= 2m

2m 2m − 1

m+1

2m

2m

2m

+

+ ...+

E(Hn,2 ) =

m m−1

1

1

1

1

+

+ ... + + 1 ,

= 2m

m m−1

2

und wir erhalten die in Tabelle 1 angegebenen Werte.

n

E(Hn,1 )

E(Hn,2 )

6

3.7

11

20

13.4

58.6

100

68.8

449.9

640

443.1

4062.1

Tab. 1: Erwartungswerte der Wartezeiten auf die

erste bzw. zweite Hälfte einer vollständigen Serie

Im Verhältnis zur mittleren Wartezeit auf die erste Hälfte wächst also die mittlere Wartezeit auf die

zweite Hälfte bei zunehmender Fächeranzahl über alle Grenzen!

3 Die Verteilung von Vn,s

In diesem Abschnitt betrachten wir die allgemeinere

Situation, dass bei jedem Besetzungsvorgang gleichzeitig s verschiedene Fächer

je ein Teilchen erhalten.

Dabei nehmen wir alle ns Auswahlen dieser Fächer

als gleich wahrscheinlich an. Offenbar kann Vn,s jeden Wert a, a + 1, a + 1, . . . annehmen, wobei

n

n

a :=

= min m ∈ Z : ≤ m

(9)

s

s

gesetzt ist. Die Verteilung von Vn,s ergibt sich, wenn

man für festes k zunächst das Ereignis {Vn,s > k}

betrachtet. Wegen (1) gilt Vn,s > k genau dann,

wenn mindestens eines der Ereignisse {W j > k}, j =

1, . . . , n, eintritt. Es folgt also

P(Vn,s > k) = P

n

{W j > k} .

j=1

Es ist frappierend, dass sich etwa im Fall n = 640 die

mittleren Wartezeiten auf die erste bzw. zweite Hälfte einer vollständigen Serie grob im Verhältnis 1 zu 9

aufteilen. Hier sollte man sich jedoch vor Augen halten, dass allein die Besetzung des letzten freien Fachs

im Mittel 640 Teilchen erfordert.

Für die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung beliebiger Ereignisse A1 , . . . , An gibt es die auch als Formel

des Ein- und Ausschließens bekannte Darstellung

Obige Tabelle zeigt, dass die Quotienten

E(Hn,2 )/E(Hn,1 ) bei wachsendem n immer größer

werden. In der Tat gilt mit n = 2m und den angegebenen Darstellungen für E(Hn,1 ) und E(Hn,2 ) sowie

der Definition (5) der n-ten harmonischen Zahl

(siehe z.B. Henze 2013, Kapitel 11). Dabei bezeichnet

Sr :=

∑ P (Ai1 ∩ . . . ∩ Air ) (11)

E(Hn,2 )

E(Hn,1 )

=

1

1

1

m + m−1 + . . . + 2 + 1

1

1

1

2m + 2m−1 + . . . + m+1

=

Hm

.

H2m − Hm

Nach (6) können wir für den vorzunehmenden

Grenzübergang n → ∞ Hn = ln n − γ + o(1) setzen,

wobei o(1) eine gegen Null konvergierende Folge ist.

Damit folgt wegen ln(2m) = ln 2 + ln m

E(Hn,2 )

ln m − γ + o(1)

=

E(Hn,1 )

ln(2m) − γ + o(1) − (ln m − γ + o(1))

ln m − γ + o(1)

=

ln 2 + o(1))

und somit

4

E(Hn,2 )

= ∞.

lim

n→∞ E(Hn,1 )

P

n

Aj

=

n

∑ (−1)r−1Sr

(10)

r=1

j=1

1≤i1 <...<ir ≤n

n

die sich über r Summanden erstreckende Summe

der Wahrscheinlichkeiten aller Durchschnitte von r

der n Ereignisse. Wichtig für spätere Überlegungen

ist noch, dass die bei Abbruch der alternierenden

Summe entstehenden Partialsummen abwechselnd

zu groß und zu klein sind. Es gelten also die durch

Induktion nach n einzusehenden, als BonferroniUngleichungen bezeichneten Abschätzungen

n

P

P

j=1

n

≤

Aj

∑ (−1)r−1Sr ,

(12)

r=1

Aj

2l+1

≥

j=1

2l

∑ (−1)r−1Sr .

(13)

r=1

Dabei ist in (12) l ≥ 0 und 2l + 1 ≤ n sowie in (13)

l ≥ 1 und 2l ≤ n vorausgesetzt.

Wir wählen jetzt die Ereignisse in (10) als

A j := {W j > k},

j = 1, . . . , n.

(14)

Um die in (11) auftretenden Schnitt-Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen, können wir uns auf den Fall r ≤

n − s beschränken, da bei jedem Besetzungsvorgang

s verschiedene Fächer belegt werden. Wir wählen

für festes r ∈ {1, . . . , n − s} Indizes i1 , . . . , ir mit 1 ≤

i1 < . . . < ir ≤ n. Das Ereignis Ai1 ∩ . . . ∩ Air tritt

genau dann ein, wenn bei den ersten k Besetzungsvorgängen die Fächer mit den Nummern i1 , . . . , ir leer

bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies bei einem

Besetzungsvorgang geschieht, ist

n−r

(15)

qr := ns ,

s

Rechts-Schiefe“, d.h. die Wahrscheinlichkeiten stei”

gen zunächst schnell an und fallen dann nach Erreichen des Maximums langsamer wieder ab. Diese

Rechts-Schiefe ist nicht weniger ausgeprägt, wenn

wir die Anzahl n der Fächer vergrößern. So zeigt Abbildung 2 ein Stabdiagramm der Verteilung von V49,6 .

Diese Zufallsvariable beschreibt die Anzahl der Ausspielungen im Lotto 6 aus 49, die nötig ist, damit jede

Zahl mindestens einmal als Gewinnzahl auftritt.

P(V49,6 = k)

0, 05

0, 04

denn unabhängig von den Fachnummern i1 , . . . , ir

müssen r festgelegte

Fächer leer bleiben, und günstig

Auswahlen von s der restlichen

hierfür sind alle n−r

s

n − r Fächer. Da Ereignisse, die sich auf unterschiedliche Besetzungsvorgänge beziehen, stochastisch unabhängig sind, gilt dann

0, 03

0, 02

0, 01

0

P(Ai1 ∩ . . . ∩ Air ) = P(A1 ∩ . . . ∩ Ar ) = qkr

und somit nach (10)

P(Vn,s > k) =

n−s

∑ (−1)

r−1

r=1

n k

q

r r

(16)

mit qr wie in (15). Durch Differenzbildung gemäß

P(Vn,s = k) = P(Vn,s > k −1)−P(Vn,s > k) ergibt sich

hieraus die Verteilung von Vn,s zu

P(Vn,s = k) =

n−s

∑ (−1)

r−1

r=1

n k−1

q (1 − qr ), (17)

r r

k ∈ {a, a + 1, a + 2, . . .} mit a wie in (9), vgl. Henze

2013, S. 193.

10

20

30

40

50

60

70 k

Abb. 2: Verteilung der Wartezeit beim

Sammelbilder-Problem mit n = 49, s = 6

Beide Abbildungen wurden mithilfe von Formel (17)

erstellt, wobei die Summanden rekursiv berechnet

wurden. Mit einer genauen Arithmetik (extended

precision) kann diese Formel bis zu einer Fächerzahl

von n = 120 verwendet werden, ohne dass numerische Instabilitäten auftreten (ab n = 121 ergab die

Summe aller Wahrscheinlichkeiten Werte größer als

Eins). Für größere Werte von n hilft ein in Abschnitt

4 vorgestellter Grenzwertsatz.

Der Erwartungswert von Vn,s ergibt sich mithilfe von (17) und der Darstellungformel E(Vn,s ) =

∑∞

k=a kP(Vn,s = k) sowie

∞

∑ kxk−1 =

k=a

P(V6,1 = k)

=

0, 08

0, 06

d ∞ k

d xa

x

=

∑

dx k=a

dx 1 − x

axa−1 − (a − 1)xa

,

(1 − x)2

zu

0, 04

E(Vn,s ) =

0, 02

n−s

∑ (−1)

r−1

r=1

0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

k

Abb. 1: Verteilung der Wartezeit beim

Sammelbilder-Problem mit n = 6, s = 1

Abbildung 1 zeigt ein Stabdiagramm der Verteilung von V6,1 , also der Anzahl der Würfe, bis

jede Augenzahl eines echten Würfels aufgetreten

ist. Deutlich zu erkennen ist hier eine ausgeprägte

|x| < 1,

a−1

n qr (qr − a(qr − 1))

,

1 − qr

r

s. z.B. Henze 2013, S. 193. Hiermit erhält man etwa

E(V49,6 ) = 35, 08 . . ..

4 Ein Grenzwertsatz für Vn

Wir haben in (7) und (8) gesehen, dass Erwartungswert und Varianz der im Folgenden mit

Vn∗ :=

Vn

− ln n

n

5

bezeichneten Zufallsvariablen beim Grenzübergang

n → ∞ konvergieren. Natürlich erhebt sich sofort

die Frage, ob nicht auch die Wahrscheinlichkeiten

P(Vn∗ ≤ x), x ∈ R, gegen von x abhängende Werte G(x) streben. Wir untersuchen im Folgenden für

festes x ∈ R die komplementäre Wahrscheinlichkeit

P(Vn∗ > x) und wählen hierzu n so groß, dass x +

ln n ≥ 1 gilt. Setzen wir kn := n(x + ln n), so gilt

nach Definition von Vn∗ , wegen der Ganzzahligkeit

von Vn sowie (16)

P(Vn∗ > x) = P(Vn > n(x + ln n))

= P(Vn > kn )

=

n−1

∑ (−1)

r−1

r=1

n kn

q

r r

(18)

Nach Übergang zum komplementären Ereignis und

Einsetzen von Vn∗ = Vn /n − ln n ergibt sich also der

Grenzwertsatz

lim P (Vn ≤ n(x + ln n)) = G(x),

n→∞

Die Funktion G ist nach Emil Julius Gumbel (1891

– 1966) benannt und heißt Verteilungsfunktion der

Gumbelschen Extremwertverteilung. Abbildung 3

zeigt ein Schaubild der Dichte g(x) = G

(x) =

exp(−(x + e−x )) dieser Verteilung.

0,2

0,1

lim inf P(Vn∗ > x) ≥

n→∞

∑ (−1)r−1

r=1

2l

∑ (−1)r−1

r=1

e−xr

r!

,

∑ (−1)r−1

r=1

e−xr

r!

∞

(−e−x )r

r!

r=1

= − exp(−e−x ) − 1

= −∑

= 1 − exp(−e−x ),

und wir erhalten

lim P(Vn∗

n→∞

6

−3 −2 −1

0

1

2

3

4

5

x

Abb. 3: Dichte der Gumbelschen

Extremwertverteilung

Der Graph dieser Dichte weist die gleiche Asymmetrie auf wie die Stabdiagramme in Abb.1 und Abb. 2.

Der Erwartungswert der Extremwertverteilung von

Gumbel ist die Euler-Mascheroni-Konstante γ, und

die Varianz ist gleich π2 /6.

Bevor wir Konsequenzen von (21) aufzeigen, soll

noch der Nachweis von (20) geführt werden. Hierzu

setzen wir nr := n(n − 1) · . . . · (n − r + 1) sowie

e−xr

r!

folgen. Lassen wir jetzt l gegen Unendlich streben,

so ergibt sich

∞

g(x) = exp(−(x + e−x ))

(20)

gelten. Mit (20) würde dann für jedes feste l

n→∞

(22)

0,3

gilt. Im Hinblick auf (18) ist diese Aussage wichtig;

es besteht jedoch das Problem, dass in (18) bei wachsendem n auch die Anzahl der Summanden zunimmt.

Hier helfen die Bonferroni-Ungleichungen (12) und

(13), wonach für festes l

2l+1

∗

r−1 n

qkr n ,

P(Vn > x) ≤ ∑ (−1)

r

r=1

2l

∗

r−1 n

qkr n

P(Vn > x) ≥ ∑ (−1)

r

r=1

lim sup P(Vn∗ > x) ≤

x ∈ R.

G(x) := exp(− exp(−x)),

(19)

Wir werden sehen, dass für jedes r ≥ 1

e−xr

n kn

qr =

lim

n→∞ r

r!

2l+1

(21)

wobei

mit qr wie in (15) mit s = 1, also

n−r

.

qr =

n

x ∈ R,

εn := n(x + ln n) − n(x + ln n).

Dann gilt

n kn

q

r r

1 nr r r kn

· r ·n · 1−

r! n

n

r

1 n

r n(x+ln n) r εn

· r · nr · 1 −

· 1−

.

r! n

n

n

=

=

Hier konvergieren der zweite Faktor und (wegen

−1 ≤ εn ≤ 0) auch der letzte gegen Eins, so dass nur

> x) = 1 − exp(− exp(−x)).

r n(x+ln n)

= e−xr

lim n · 1 −

n→∞

n

r

(23)

zu zeigen ist. Der Klammerausdruck links ist gleich

exp(an ) mit

r

.

an := r ln n + n(x + ln n) ln 1 −

n

Zu zeigen bleibt also limn→∞ an = −rx. Mit der

Ungleichung lnt ≤ t − 1 ergibt sich unmittelbar

an ≤ −rx, und die durch Ersetzen von t durch

1/t in obiger Logarithmus-Ungleichung folgende

Abschätzung lnt ≥ 1 − 1/t liefert

an ≥ r ln n − n(x + ln n) ·

= −r2 ·

r

n−r

n

ln n

−

· rx.

n−r n−r

Da diese untere Schranke für an gegen −rx konvergiert, folgt an → −rx, was noch zu zeigen war.

Wahrscheinlichkeiten besitzen? Intuitiv ist zu erwarten, dass Vn dann im Mittel größer wird“. Zur Präzi”

sierung bezeichne p j die Wahrscheinlichkeit, dass

ein Teilchen in Fach Nr. j fällt. Dabei gelte p j > 0

für jedes j sowie p1 + . . . + pn = 1. Wie in (14) sei

bei festem k A j das Ereignis, dass nach k Besetzungsvorgängen Fach Nr. j noch frei ist.

Zu vorgegebenen r ∈ {1, . . . , n − 1} und i1 , . . . , ir mit

1 ≤ i1 < i2 < . . . < ir ≤ n ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Besetzungsvorgang die Fächer

mit den Nummern i1 , . . . , ir frei bleiben, durch 1 −

pi1 − . . . − pir gegeben. Wegen der Unabhängigkeit

von Ereignissen, die sich auf verschiedene Besetzungsvorgänge beziehen, gilt dann

P(Ai1 ∩ . . . ∩ Air ) = (1 − pi1 − . . . − pir )k

Die Formel des Ein- und Ausschließens (vgl. (10),

(11)) liefert unter Beachtung von P(A1 ∩ . . .∩ An ) = 0

Der Grenzwertsatz (21) besagt

−x

P (Vn ≤ n(x + ln n)) ≈ exp(−e )

(24)

für großes n. Wählt man ein p mit 0 < p < 1 und

setzt p = exp(−e−x ), so folgt ln p = −e−x und somit ln(− ln p) = −x, also x p = − ln(− ln p). Insbesondere ergibt sich x0.5 ≈ 0, 3665, x0.9 ≈ 2, 250 und

x0,95 ≈ 2, 970. Für n = 640 folgt dann aus (24)

P(V640 ≤ 4370) ≈ 0, 5,

P(V640 ≤ 5575) ≈ 0, 9,

P(V640 ≤ 6036) ≈ 0, 95.

Würde man also die Sticker beim Sammelalbum zur

Fußball-WM 2014 einzeln kaufen können, so wäre

das Album mit einer fünfprozentigen Wahrscheinlichkeit selbst nach dem Kauf von stolzen 6036 Bildern immer noch nicht komplett. Diese Aussage gilt

auch, wenn die Sticker in Tüten zu je s verschiedenen

Stickern gekauft werden, denn es gilt in Verallgemeinerung von (21) in der Situation von Abschnitt 3

sVn,s

− ln n ≤ x = exp(− exp(−x)), x ∈ R.

lim P

n→∞

n

Der Beweis hierfür verläuft ganz analog wie der Fall

s = 1; man muss nur qr in (19) durch das in (15) eingeführte qr ersetzen.

5 Der Fall s = 1, nicht gleich

wahrscheinliche Fächer

Wie verhält sich die Wartezeit Vn auf eine vollständige Serie, wenn die einzelnen Fächer unterschiedliche

P(Vn > k) =

n−1

∑ (−1)r−1

r=1

∑

(1−pi1 − . . . −pir )k ,

1≤i1 <...<ir ≤n

und die Wahrscheinlichkeiten P(Vn = k) erhält

man hieraus bekanntermaßen durch Differenzbildung P(Vn = k) = P(Vn > k − 1) − P(Vn > k).

Für den Fall n = 3 ergibt sich speziell

P(V3 ≤ k) = 1 − (1 − p1 )k − (1 − p2 )k − (1 − p3 )k

+pk1 + pk2 + pk3 , k ≥ 3.

Als Beispiel betrachten wir die Situation von drei

Fächern, und zwar einmal mit der Gleichverteilung

p1 = p2 = p3 = 1/3, zum anderen mit der Verteilung

p1 = 1/2, p2 = 1/3, p3 = 1/6. Beide Fälle können

im Unterricht mit einem echten Würfel hergestellt

werden, wenn man einmal das Werfen einer 1 oder

2, 3 oder 4 bzw. 5 oder 6 als Belegung eines von 3

Fächern ansieht. Beim zweiten Szenario entsprechen

die Augenzahlen 1,2, oder 3 Fach 1, die Augenzahlen

4 oder 5 Fach 2 und die Augenzahl 6 Fach 3.

Tabelle 2 zeigt die Wahrscheinlichkeiten P(V3 ≤

k), nach höchstens k Besetzungsvorgängen eine

vollständige Serie erzielt zu haben, für diese beiden Szenarien. Wie zu erwarten ist für jedes k die

Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Serie nach

höchstens k Besetzungsvorgängen im Fall verschieden wahrscheinlicher Fächer kleiner als im gleich

wahrscheinlichen Fall. Man spricht dann davon, dass

die Verteilung von V3 stochastisch größer als im

Fall gleich wahrscheinlicher Fächer ist. Das Attribut

größer“ bezieht sich dabei auf die komplementären

”

Wahrscheinlichkeiten P(V3 > k).

7

k

3

4

5

6

7

8

9

10

15

20

P(V3 ≤ k)

p1 = p2 = p3 =

0, 2222

0, 4444

0, 6173

0, 7407

0, 8258

0, 8834

0, 9921

0, 9480

0, 9931

0, 9991

1

3

P(V3 ≤ k)

p1 = 12 , p2 = 31 , p3 =

0, 1667

0, 3333

0, 4707

0, 5787

0, 6629

0, 7286

0, 9328

0, 8212

0, 9328

0, 9736

1

6

Tab. 2: Bei ungleichen Fächer-Wahrscheinlichkeiten

wird die Wartezeit V3 stochastisch größer

Da für eine ganzzahlige nichtnegative Zufallsvariable Z ganz allgemein der Erwartungswert in der Form

E(Z) =

=

∞

∞

j

∑ jP(Z = j) = ∑ ∑ 1

j=1

∞ ∞

P(Z = j)

j=1 i=1

∞

∑ ∑ P(Z = j) = ∑ P(Z ≥ i)

i=1 j=i

i=1

berechnet werden kann, ist auch der Erwartungswert

E(V3 ) =

1

1

1

+ +

p1 p2 p3

1

1

1

−

−

−

+1

1− p1 1− p2 1− p3

von V3 im Fall gleich wahrscheinlicher Fächer kleiner als im anderen Szenario: Im Fall p1 = p2 = p3 =

1

1

1

1

3 gilt E(V3 ) = 5, 5, im Fall p1 = 2 , p2 = 3 , p3 = 6

ist E(V3 ) = 7, 3.

Boneh/Hofri (1997) zeigen, dass ganz allgemein Vn

stochastisch minimal wird, wenn die Fächer gleich

wahrscheinlich sind. Somit ist auch die mittlere Wartezeit auf eine vollständige Serie am kürzesten, wenn

eine Gleichverteilung über alle Fächer vorliegt.

6 Abschließende Bemerkungen

a) Im Fall gleich wahrscheinlicher Fächer lässt sich

die Verteilung von Vn in der Form

P (Vn = k) =

n!

· Sk−1,n−1

nk

mithilfe der Stirling-Zahlen 2. Art darstellen (Hofri

1995, S. 129).

b) Im Unterschied zu Zentralen Grenzwertsätzen,

die das asymptotische Verhalten von Summen von

8

Zufallsvariablen untersuchen, interessiert man sich

bei stochastischen Extremwertproblemen insbesondere für das Verhalten des Maximums Mn =

max(X1 , . . . , Xn ) von Zufallsvariablen X1 , . . . , Xn

beim Grenzübergang n → ∞. So kann man fragen,

ob es im Fall unabhängiger und identisch verteilter

X1 , . . . , Xn Folgen (an ) und (bn ) mit bn > 0 gibt, so

dass für eine Verteilungsfunktion H

Mn − an

lim P

≤ t = H(t), t ∈ R,

(25)

n→∞

bn

gilt. Dabei soll der Entartungs-Fall ausgeschlossen

sein, dass eine Zufallsvariable mit der Verteilungsfunktion H mit Wahrscheinlichkeit Eins nur einen

Wert annimmt. Klassische Sätze der stochastischen

Extremwerttheorie besagen, dass – falls überhaupt

Konstantenfolgen (an ) und (bn ) mit (25) existieren,

die Funktion H bis auf eine affine Transformation

des Arguments nur eine von drei Funktionen sein

kann (siehe z.B. Löwe 2008). Eine davon ist die

durch (22) gegebene Verteilungsfunktion der Gumbel’schen Extremwertverteilung, die beiden anderen die Fréchet-Verteilung mit der Verteilungsfunktion Φα (x) = exp(−x−α ), x > 0, für ein α > 0 und

die Weibull-Verteilung mit der Verteilungsfunktion

Ψα (x) = exp(−(−x)α ), x < 0, und Ψα (x) = 1 für

x ≥ 0.

Das Resultat (21) besagt also, dass (25) für Vn anstelle von Mn (mit an = n ln n und bn = n) gilt, wobei

H die Verteilungsfunktion der Extremwertverteilung

von Gumbel ist.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich für

Minima von Wartezeiten im Fächermodell bei wachsender Fächeranzahl asymptotisch eine WeibullVerteilung ergibt (siehe den Aufsatz Stochastische

Extremwertprobleme im Fächermodell I: Minima

von Wartezeiten und Kollisionsprobleme in Heft

3/2015).

c) Wenn man in der Situation von Abschnitt 2 solange Teilchen verteilt, bis für ein κ ∈ (0, 1) nκ Fächer

besetzt sind, so werden durch die Bedingung κ < 1

die üblicherweise extrem langen Wartezeiten auf die

letzten noch nicht besetzten Fächer ausgeschlossen.

Mit den in Abschnitt 2 eingeführten Zufallsvariablen

Y1 ,Y2 , . . . ,Yn−1 ist dann die die Wartezeit bis zur Besetzung von κn Fächern verteilt wie die Summe

1 +Y1 +Y2 + . . . +Yκn−1 .

In dieser Darstellung ist der Einfluss der einzelnen

Summanden auf die Gesamtsumme so gering, dass

mithilfe des Zentralen Grenzwertsatz von LindebergFeller (s. z.B. Brokate et al. 2015, Kapitel 23)

die asymptotische Normalverteilung dieser Summe

nachgewiesen werden kann.

d) Wartet man in der in Abschnitt 4 behandelten Situation auf c vollständige Serien und bezeichnet die

(c)

Anzahl der dafür nötigen Teilchen mit Vn , so gilt

der Grenzwertsatz (Erdős/Rényi 1961)

(c)

lim P Vn ≤ n(ln n + (c − 1) ln ln n + x)

n→∞

e−x

, x ∈ R.

= exp −

(c − 1)!

In diesem Artikel wird auch ein Resultat von Newman/Shepp (1960) ergänzt: Es gilt

(c)

= n(ln n + (c − 1) ln ln n + Kc + o(1)),

E Vn

wobei Kc = γ − ln(c − 1)! und o(1) eine Nullfolge

ist. Überraschenderweise kostet also bei einer großen

Anzahl von Fächern die erste vollständige Serie grob

gesprochen n ln n und jede weitere n ln ln n Teilchen.

Danksagung: Der Autor dankt den Gutachtern für

diverse Verbesserungsvorschläge.

Anmerkung: Diesem Aufsatz liegt ein im Rahmen

der Jahrestagung 2014 des Arbeitskreises Stochastik

der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik gehaltener Vortrag zugrunde.

Literatur

Althoff, H. (2000): Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer vollständigen Serie (Sammelbilderproblem). In: Stochastik in der

Schule 20, S. 18–20.

Boneh, A., Hofri, M. (1997): The Coupon Collector

Problem revisited – A Survey of engineering Problems and computational Methods. In: Stochastic

Models 13, S. 39–66.

Brokate, M., Henze, N., Hettlich, F., Meister, A.,

Schranz-Kirlinger, G., Sonar, T. (2015): Grundwissen Mathematikstudium: Höhere Analysis,

Numerik und Stochastik. Springer Spektrum, Heidelberg.

Erdős, P., Rényi, A. (1961): On a Classical Problem

of Probability Theory. In: MTA Mat. Kut. Int. Kőzl.

6A, S. 215–220.

Fricke, A. (1984): Das stochastische Problem der

vollständigen Serie. In: Der Mathematikunterricht

30, S. 79–85.

Haake, H. (2006): Elementare Zugänge zum Problem

der vollständigen Serie. In: Stochastik in der Schule 26, S. 28–33.

Henze, N. (2013): Stochastik für Einsteiger. 10. Auflage: Verlag Springer Spektrum. Heidelberg.

Heuser, H. (1994): Lehrbuch der Analysis Teil 1, 11.

Auflage. B.G. Teubner, Stuttgart.

Heuser, H. (2004): Lehrbuch der Analysis Teil 2, 13.

Auflage. B.G. Teubner, Stuttgart.

Hofri, M. (1995): Analysis of Algorithms. Oxford

University Press, New York.

Jäger, J., Schupp, H. (1987): Wann sind alle Kästchen

besetzt? Oder: Das Problem der vollständigen Serie am Galton-Brett. In: Didaktik der Mathematik

15, S. 37

Löwe, M. (2008): Extremwertheorie. Lecture Note.

https://wwwmath.uni-muenster.de/statistik/loewe/

Newman, D.J,. Shepp, L. (1960): The double Dixie

Cup Problem. In: American Mathematics Monthly

67, S. 58–61.

Treiber, D. (1988): Zur Wartezeit auf eine vollständige Serie. In: Didaktik der Mathematik 16, S. 235–

237.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. Norbert Henze

Institut für Stochastik

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Kaiserstr. 89–93

76131 Karlsruhe

[email protected]

9

Pareto-Einkommensverteilung

GERHARD KOCKLÄUNER, KIEL

auf Haushaltsnettoeinkommen beziehenden Tabelle 1. Haushaltsnettoeinkommen ergeben sich aus

den Haushaltsbruttoeinkommen, d. h. den gesamten

Einnahmen aller Mitglieder eines Haushaltes aus

Erwerbstätigkeit, Vermögen und eventuellen Transferzahlungen, indem davon sämtliche Steuern sowie

die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung abgezogen

werden.

Zusammenfassung: Nachfolgend wird die Einkommensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland

über eine Pareto-Verteilung modelliert. Die ParetoVerteilung wird in Theorie und Empirie präsentiert.

Es zeigen sich einfache Darstellungen von zugehöriger Lorenz-Funktion und davon abhängigem GiniKoeffizienten. Die Modellanpassung erweist sich als

gut, die Einkommenskonzentration kann im Vergleich

zur Vermögenskonzentration noch als moderat beschrieben werden.

1

Rundungsbedingt ergeben die in Tabelle 1 aufgeführten Dezilanteile in der Summe nicht exakt 100 %.

Die 10 % Haushalte mit den niedrigsten Einkommen

erhalten nach Tabelle 1 nur einen Anteil von 3,7 %

an der Summe aller Haushaltsnettoeinkommen, die

10 % Haushalte mit den höchsten Einkommen verfügen dagegen über 23,1 % dieser Summe.

Einleitung

Das Einkommen, speziell das Haushaltsnettoeinkommen, ist in allen Ländern ungleich verteilt, wobei sich die Einkommenskonzentration durchaus von

Land zu Land unterscheidet (vgl. z. B. UNDP 2010,

S. 186 ff). Einen kondensierten Überblick hinsichtlich des jeweiligen Ausmaßes an Konzentration bzw.

Ungleichheit liefern, theoretisch wie empirisch, die

Lorenz-Funktion und der Gini-Koeffizient.

Die vorgenommene Anteilsberechnung beruht auf

Ergebnissen der 28. Befragung (Welle) des sozioökonomischen Panels (SOEPv28, Personen in Privathaushalten), durchgeführt vom Deutschen Institut für

Wirtschaftsforschung (DIW). Das sozioökonomische

Panel ist eine jährlich erfolgende repräsentative Wiederholungsbefragung von über 12000 Privathaushalten. Das weite Themenspektrum reicht dabei von der

Demographie über Einkommen und gegebenenfalls

auch Vermögen bis hin zur Bildung. Die hier betrachteten einzelnen Haushaltsnettoeinkommen sind dabei

gemäß OECD-Vorgaben äquivalenzgewichtet, d. h.

in jedem Haushalt bekommt der erste Erwachsene

das Gewicht 1, weitere Erwachsene sowie Kinder ab

14 Jahren das Gewicht 0,5, Kinder unter 14 Jahren

das Gewicht 0,3. So ergibt sich für einen 4-PersonenHaushalt bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern,

beide unter 14 Jahren, die Gewichtssumme 2,1. Liegt

in diesem Haushalt nun das monatliche Nettoeinkommen bei z. B. 2100 €, wird dieser Haushalt so

bewertet, als ob alle Mitglieder über ein monatliches

Nettoeinkommen von jeweils 1000 € verfügten.

Die Modellierung von Einkommensverteilungen erfolgt traditionell durch eine Pareto-Verteilung oder

eine logarithmische Normalverteilung. Eine solche

Modellierung soll nachfolgend mit bundesdeutschen

Daten für das Jahr 2010 vorgenommen werden. Nach

der Vorstellung der betreffenden Einkommensdaten

wird, weil nur durch einen einzigen Parameter gekennzeichnet, die Pareto-Verteilung mit ihren speziellen Darstellungen für die Lorenz-Funktion und den

Gini-Koeffizienten in Theorie und Empirie präsentiert. Das Ergebnis zeigt neben einem im Vergleich

zur Vermögenskonzentration noch moderaten Ausmaß an Einkommenskonzentration eine gute Modellanpassung.

2

Daten

Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

veröffentlichte am 27.9.2013 die Angaben der sich

Dezil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anteil

3,7

5,4

6,5

7,4

8,3

9,3

10,4

11,9

14,2

23,1

Tab. 1: Dezilanteile für das Haushaltsnettoeinkommen der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2010

www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61769/einkommensverteilung

10

Stochastik in der Schule 36 (2016) 1, S. 10–14

3

Pareto-Verteilung: Theorie

Die Pareto-Verteilung ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für stetige Zufallsvariablen und wird traditionell zur Modellierung von Einkommensverteilungen genutzt. Für Y als Haushaltsnettoeinkommen und

y0 als kleinstes (positives) Haushaltsnettoeinkommen

ist die Verteilungsfunktion F der Pareto-Verteilung

durch

y

F(y) = 1 – __

y0

( )

–k

für k > 2 und y ≥ y0

(1)

definiert, die Dichtefunktion f als erste Ableitung von

F damit durch

y

k __

f(y) = __

y0 y0

( )

–k–1

für k > 2 und y ≥ y0

(2)

(Mood et al. 1974, S. 118). Gleichung (1) kennzeichnet Wahrscheinlichkeiten P(Y ≤ y) für Einkommen Y

von höchstens y. Da P(y – 1 ≤ Y ≤ y) mit steigendem

y sinkt, zeigen die Verteilungsfunktion F und die

Dichtefunktion f ein für Einkommensverteilungen typisches Bild. So treten empirisch höhere Einkommen

seltener als niedrige auf, was sich nach Gleichung (2)

in einem monoton fallenden Verlauf der Dichtefunktion f widerspiegelt.

Bei k > 2 als Vorgabe für den konstanten Parameter k

existieren der Erwartungswert E(Y) und die Varianz

V(Y), liegen diese doch bei

E(Y) =

∫

∞

y0

ky0

xf(x)dx = _____ und

k–1

ky20

V(Y) = _____ – E(Y)2

k–2

(3)

(Mood et al. 1974, S. 118). Der Erwartungswert aus

Gleichung (3) ist Bestandteil der nach Lorenz (1905)

benannten Funktion L, die eine Veranschaulichung

vorhandener Einkommenskonzentration ermöglicht.

Die Funktionswerte von L sind allgemein als – mit

dem minimalen Einkommen beginnend – kumulierte

Anteile von E(Y) (vgl. Gleichung (3)) definiert. D. h.

für die Stelle F(y), dass

1

L(F(y)) = ____

E(Y)

∫

y

y0

xf(x)dx für y ≥ y0

(4)

(Lambert 2001, S. 32).

Mit f(y) aus Gleichung (2) lässt sich L(F(y)) für eine

Pareto-Verteilung konkretisieren. Speziell ergibt sich

gemäß Gleichung (3) und Gleichung (4), aber analog auch für zur Pareto-Verteilung alternative Verteilungen, L(F(y0)) = 0 und L(F(∞)) = 1. Jede LorenzFunktion L ist damit selbst eine Verteilungsfunktion.

Bei F(y) = p, F–1 als Umkehrfunktion von F und somit F–1(p) = y kann Gleichung (4) aber nach Substitution auch als

1

L(p) = ____

E(Y)

∫

p

0

F–1(q)dq

(5)

geschrieben werden.

Wird nun nach Gleichung (1)

1

–__

F–1(p) = y0(1 – p) k für 0 ≤ p ≤ 1

(6)

bestimmt und Gleichung (6) in Gleichung (5) eingesetzt, ergibt eine einfache Integralrechnung für

L(0) = 0 und L(1) = 1 die von y0 unabhängige Lorenz-Funktionsgleichung der Pareto-Verteilung

L(p) = 1 – (1 – p)

1

1–__

k

für 0 ≤ p ≤ 1.

(7)

Gleichung (7) zeigt die Lorenz-Funktion der Pareto-Verteilung als einfach strukturierte Verteilungsfunktion. Gleichung (7) zeigt auch die allgemein für

Lorenz-Funktionen gültige Ungleichung L(p) ≤ p.

D. h. eine Lorenz-Funktion kann mit ihren Funktionswerten die Werte auf einer Winkelhalbierenden

nicht überschreiten. L(p) = p für alle p findet sich im

für Einkommensverteilungen unrealistischen Fall einer Ein-Punkt-Verteilung der Variable Y. Die Ungleichung L(p) < p ergibt sich für 0 < p < 1, wenn die Variable Y wie im Falle realer Einkommensverteilungen

unterschiedliche Werte annehmen kann. Ungleichheit

stellt damit eine Voraussetzung für vorhandene Konzentration dar.

Die Funktion L aus Gleichung (7) weist zudem bei

L' bzw. L" als erster bzw. zweiter Ableitung wegen

L'(p) ≥ 0 sowie L"(p) ≥ 0 den für alle Lorenz-Funktionen vorhandenen konvexen Verlauf auf. Für die

Pareto-Verteilung gilt speziell

1 (1 – L(p))

1 – __

k

______________

für p < 1.

(8)

L'(p) =

1–p

(

)

Aus Gleichung (8) ergibt sich folgende Interpretation

des Parameters k der Pareto-Verteilung: Bei F(y) = p

ist 1 – L(p) der Anteil von E(Y), der auf den Anteil

1 – p von Einkommen größer als y entfällt. Das für

diesen Anteil zu erwartende Einkommen liegt also

(1 – L(p))

für alle p < 1 bei ________

1 – p . Nach Gleichung (8) beträgt die Steigung der Lorenz-Funktion an der Stelle

1 -fache dieses zu erwartenden

p nun gerade das 1 – __

k

Einkommens (vgl. eine ausführliche Diskussion der

(Differenzial)gleichung (8) bei Kämpke et al. 2003).

(

)

11

Mit Hilfe der Lorenz-Funktion kann nun das Ausmaß

relativer Konzentration bzw. Ungleichheit für die

Verteilung von Y, also hier speziell des Haushaltsnettoeinkommens, auch quantitativ bestimmt werden.

Der für die Konzentrations- bzw. Ungleichheitsmessung üblicherweise genutzte Gini-Koeffizient G ist

allgemein als

G=2

∫

1

0

(p – L(p))dp = 1 – 2

∫

1

0

L(p)dp

(9)

definiert (Lambert 2001, S. 33). G erfasst als geometrisches Konzentrationsmaß in einem (p, L)-Koordinatensystem das Zweifache des Flächeninhalts

zwischen L(p) = p, d. h. dem Verlauf der LorenzFunktion im Fall ohne Konzentration, und der in der

Regel vorhandene Konzentration ausweisenden Lorenz-Funktion L (vgl. Gleichung (5)).

Einsetzen von Gleichung (7) in Gleichung (9) und

wiederum einfache Integralrechnung liefern für die

Pareto-Verteilung

1 .

G = ______

2k – 1

(10)

Nach Gleichung (10) hängt die Einkommenskonzentration gemäß Pareto ausschließlich vom Verteilungsparameter k ab.

4

Pareto-Verteilung: Empirie

Ein Vergleich von Kapitel 2 mit Kapitel 3 zeigt, dass

in Tabelle 1 die für eine empirische Bestimmung des

Parameters k einer Pareto-Verteilung erforderlichen

Daten vorliegen. Insbesondere sind die dort angegebenen Dezilanteile, in kumulierter Form, als kumulierte Anteile an der Summe aller Haushaltsnettoeinkommen auch kumulierte Anteile am arithmetischen

Mittel der betrachteten Haushaltsnettoeinkommen.

Sie bilden damit das empirische Gegenstück zu den

Funktionswerten einer Lorenz-Funktion.

Konkret bietet Tabelle 1 mit (pi , Li), i = 1, …, l = 10

und pi = 0,1i sowie Li als kumulierten Dezilanteilen,

also speziell L1 = 0,037, L2 = 0,037 + 0,054 = 0,091

usw. und rundungsbedingt L10 = 1,002 die Grundlage für einen Datensatz zur regressionsanalytischen

Berechnung des Verteilungsparameters k. Ergänzt

um den Punkt (p0 = 0, L0 = 0), ist dieser Datensatz in

der Abbildung 1 dargestellt. Diese zeigt mit den Variablenbezeichnungen p und l einen für vorhandene

Konzentration bzw. Ungleichheit charakteristischen

konvexen Verlauf. Werden die einzelnen Punkte aus

Abbildung 1 linear verbunden, ergibt sich der stückweise lineare Verlauf einer empirischen LorenzFunktion. Dieser findet sich als unterer Funktionsverlauf in Abbildung 3 unten.

12

Abb. 1: Kumulierte Dezilanteile (Daten)

Im Rahmen einer Regressionsanalyse ist nun speziell

die im Parameter k nichtlineare Lorenz-Funktion L

aus Gleichung (7) mit dem beschriebenen Datensatz

zu konfrontieren. Eine nichtlineare Regression wird

dafür aber nicht benötigt. Gleichung (7) kann linearisiert werden und zeigt sich in linearisierter Form als

(

)

1 ln(1 – p).

ln(1 – L(p)) = 1 – __

k

(11)

Gleichung (11) weist ln(1 – p) als unabhängige und

ln(1 – L(p)) als abhängige Variable aus. Dem entsprechen auf der Datenebene die Wertepaare (ln(1 – pi),

ln(1 – Li)), i = 1, …, n = 9. Der Fall l = 10, also

(p10 = 1, L10 = 1,002), muss offensichtlich ausgeschlossen werden. Ergänzt um den weiteren Punkt

(ln(1 – p0), ln(1 – L0)) sind diese Wertepaare in Abbildung 2 grafisch dargestellt.

Abb. 2: Transformierte kumulierte Dezilanteile (Daten)

In Abbildung 2 stehen die Bezeichnungen ltr und ptr

für die transformierten Variablen ln(1 – L(p)) bzw.

ln(1 – p). Im Gegensatz zu Abbildung 1 bietet Abbil-

dung 2 aber nun ein Punkt-Streudiagramm, zu dessen

modellbezogener Anpassung ein linearer Ansatz für

weite Bereiche (bis auf Punkte in der Nähe des Nullpunkts) angemessen erscheint (vgl. die Anpassungsdiskussion unten).

So kann für Gleichung (11) eine homogene lineare

1 als einzigem RegresRegressionsanalyse mit 1 – __

k

sionskoeffizienten erfolgen. Um k zu bestimmen, ist

für die gegebenen Daten die Summe von Quadraten

1 ln(1 – p ) i = 1, …,

der Residuen ln(1 – Li) – 1 – __

i

k

1

__

n = 9 bezüglich 1 – zu minimieren.

k

Wird eine solche Minimierung, z. B. mit einem Standard-Softwarepaket wie Excel oder SPSS durchgeführt, ergibt sich für die beschriebenen Daten

1 = 0,613 und damit k = 2,584.

1 – __

k

Einsetzen des ermittelten k-Wertes in Gleichung

(10) führt auf G = 0,240 ≤ 0,3 und damit ein im

Vergleich zu anderen Nationen und zur Vermögenskonzentration noch moderates Ausmaß an Einkommenskonzentration (vgl. unten). Die Korrelation

zwischen gegebenen und mit dem berechneten Wert

von k gemäß Gleichung (11) modellierten Werten

der Variable ln(1 – L(p)), also zwischen ln(1 – Li)

und 0,613 ln(1 – pi) für i = 1, …, n = 9, liegt zudem

bei 0,999 und deutet auf eine hervorragende Modellanpassung hin. Entsprechend sollten auch die über

Gleichung (7) modellierten kumulierten Dezilanteile

nahe bei denjenigen aus dem Datensatz liegen. Die

folgende Abbildung 3 zeigt – jeweils mit linearer

Verbindung und ergänzt um Randwerte – den Vergleich dieser Anteile.

(

)

Abb. 3: Kumulierte Dezilanteile (Daten und Modellierung)

Wie Abbildung 3 aber verdeutlicht, liegen die modellierten kumulierten Dezilanteile (vgl. die Bezeich-

nung (p, lm) mit dem Buchstaben m zur Modellkennzeichnung) in weiten Bereichen oberhalb der sich aus

den Daten ergebenden (vgl. (p, l)). Der Eindruck einer ausgezeichneten Modellanpassung wird dadurch

relativiert. Er wird entsprechend auch durch einen

Vergleich des nach Gleichung (10) berechneten Wertes von G mit dem Wert G = 0,271 getrübt, der sich

mit den beschriebenen Daten für das empirische Gegenstück zu Gleichung (9), d. h. für

G=1–

∑

l

1

(Li + Li–1) (pi – pi–1)

(12)

ergibt (vgl. Lambert 2001, S. 27). In Gleichung (12)

ist für i – 1 = 0 (p0 = 0, L0 = 0) zu setzen, im Beispiel

daneben rundungsbedingt L10 = 1,002. Wie Gleichung (12) zeigt, ergibt sich der empirische GiniKoeffizient, indem von Eins das Zweifache des Flächeninhalts zwischen der empirischen Lorenz-Kurve

und der p-Achse subtrahiert wird (vgl. die empirische

Lorenz-Funktion in Abbildung 3).

G = 0,271 liegt nahe bei dem in UNDP (2010, S. 186)

mit von Tabelle 1 abweichenden Daten für 2010 und

Deutschland ausgewiesenen Wert von G = 0,283; vergleiche dagegen ebendort für 2010 und Großbritannien

G = 0,360 sowie für die USA im selben Jahr G = 0,408.

Wie Spannagel & Seils (2014, S. 622) dokumentieren,

hat sich das Ausmaß der Konzentration der Haushaltsnettoeinkommen in Deutschland im Zeitablauf verändert. Es ist von 1991, damals lag der Gini-Koeffizient

bei G = 0,25, bis 2004 mehr oder weniger kontinuierlich auf das Niveau von G = 0,29 angestiegen, danach

auf das hier dokumentierte Niveau gesunken. Der in

diesem Beitrag untersuchten Einkommenskonzentration steht mit G = 0,78 für das Jahr 2012 in Deutschland aber ein entschieden größeres Ausmaß an Vermögenskonzentration bei den Nettovermögen gegenüber

(vgl. Grabka & Westermeier 2014). Deutschland weist

damit im internationalen Vergleich ein ausgesprochen

hohes Maß an Vermögensungleichheit auf.

Die Abweichung zwischen den beiden hier für die

Einkommenskonzentration in Deutschland gefundenen Werten des Gini-Koeffizienten erklärt sich

nach einer Residuenanalyse wie folgt: Bei homogenen Regressionen muss die Residuensumme nicht

notwendig Null betragen. So findet sich für die Residuen ln(1 – Li) – 0,613 ln(1 – pi), i = 1, …, n = 9,

der abhängigen Variable ln(1 – L(p)) aus Gleichung

(11): Ihre Mehrheit und auch die Summe ist positiv. Für die Residuen der abhängigen Variable L(p)

aus Gleichung (7) gilt stattdessen: Wie bereits Abbildung 3 zeigt, sind die dort ersichtlichen Residuen Li – (1 – (1 – pi)0,613), i = 1, …, n = 9 mehrheitlich

und auch in der Summe negativ. Letzteres bedeutet,

13

dass die modellierten Li-Werte die nach Tabelle 1

ermittelten tatsächlichen Li-Werte in der Regel, im

Beispiel für die ersten sieben Dezile, überschreiten.

Damit fällt das über den Gini-Koeffizienten erfasste

Ausmaß an Konzentration im gemäß Pareto modellierten Fall niedriger aus als im tatsächlichen. Ein genaueres Bild über die Residuenstruktur der Variable

L(p) liefert die folgende Abbildung 4.

Lorenz-Kurven angeht, gibt Chotikapanich (2008).

Darunter findet sich dann auch der Ansatz von Singh

& Maddala (1976), der eine dreiparametrige Erweiterung des Pareto-Ansatzes darstellend, gegenüber

diesem insbesondere für die ersten Dezile bessere

Anpassungen liefern kann.

Literatur

Chotikapanich, D. (Ed.) (2008): Modeling Income Distributions and Lorenz Curves. New York: Springer.

Grabka, M. M.; Westermeier, Ch. (2014): Anhaltend hohe

Vermögensungleichheit in Deutschland. DIW-Wochenbericht Nr. 9.2014.

Kämpke, T.; Pestel, R.; Radermacher, F. J. (2003): A Computational Concept for Normative Equity. In: European

Journal of Law and Economics Vol. 15, S. 129–163.

Lambert, P. J. (2001): The Distribution and Redistribution

of Income. Manchester: Manchester University Press.

Mood, A. et. al. (1974): Introduction to the Theory of Statistics. Tokyo: McGraw-Hill.

Singh, S. K.; G. S. Maddala (1976): A Function für the

Size Distribution of Incomes. In: Econometrica Vol. 44,

S. 963–970.

Abb. 4: Residuen bezüglich L(p)

In Abbildung 4 steht die Bezeichnung resl für die

Residuenvariable bezüglich L(p). Wie Abbildung 4

zeigt, weisen die dargestellten Residuen keine zufallsbehaftete, sondern eine deutlich nichtlineare Struktur

auf. Derartige Strukturen gelten in der Regressionsanalyse als Indiz für eine Fehlspezifikation.

Soll also auch für den Gini-Koeffizienten eine bessere Modellanpassung erfolgen, sind Alternativen zur

hier vorgestellten Pareto-Einkommensverteilung zu

betrachten.

Einen Überblick bezüglich entsprechender Ansätze,

speziell was mehrparametrige Modellierungen von

14

Spannagel, D.; Seils, E. (2014): Armut in Deutschland

wächst – Reichtum auch. WSI-Verteilungsbericht 2014.

In: WSI-Mitteilungen, S. 620–627.

UNDP (2010): Bericht über die menschliche Entwicklung

2010. Berlin: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten

Nationen.

Anschrift des Verfassers

Gerhard Kockläuner

FB Wirtschaft

FH Kiel

Sokratesplatz 2

24149 Kiel

[email protected]

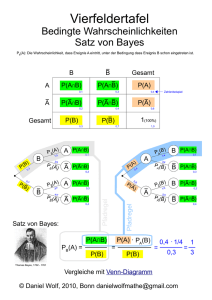

Der Satz von Bayes: Eine geschichtsträchtige Idee mit vielfältigen

Anwendungsmöglichkeiten

KATRIN WÖLFEL, ERLANGEN-NÜRNBERG

Zusammenfassung: Der Satz von Bayes ist eines der

bekanntesten Theoreme der Wahrscheinlichkeitstheorie. Wird er rein formal hergeleitet, gerät die ursprüngliche Problemstellung der Wahrscheinlichkeit

von Ursachen jedoch in den Hintergrund. Bei der Anwendung des Satzes zur Lösung vielfältiger Probleme

ist dieser Grundgedanke aber von großer Bedeutung.

Im Folgenden soll deshalb die intuitive Idee hinter

dem Theorem aus historischer Perspektive erörtert

und aufgezeigt werden, wie Fragen verschiedenster

Disziplinen dadurch „bayesianisch“ gelöst werden

können.

1

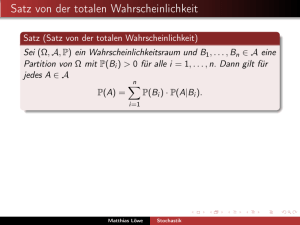

tung endlich vieler Ereignisse noch verallgemeinert

werden kann):

pr(A|B)pr(B)

pr(B|A) = ___________

pr(A)

Bei dieser formalen Herleitung des Satzes gerät dessen ursprüngliche Problemstellung, die auch heute

noch für vielerlei Anwendungen des Satzes von Bedeutung ist, ebenso wie der damalige stufenweise

Beweis dieses Theorems in den Hintergrund. Stone

(2013, S. 31) findet für diese Problematik folgende

treffende Worte:

„even though Bayes’ rule follows in a few lines of algebra from the rules of probability, no amount of staring

at the rules themselves will make Bayes’ rule obvious.

Perhaps if it were more obvious, Bayes and others

would not have had such trouble in discovering it, and

we would not expend so much effort in understanding

its subtleties.“

Einleitung

Jeder, der sich heute ein wenig mit Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt, stößt schnell auf den sog.

Satz von Bayes, der häufig auch als „Formel“ oder

„Regel“ von Bayes bezeichnet wird und in diesem

Sinn im Hochschulbereich auch meist rein formal

notiert und hergeleitet wird (vgl. z. B. Koop 2003,

S. 1): Unter der Annahme, dass ein Ereignis A zuerst

eintritt, würde man die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Ereignisses A und eines weiteren Ereignisses B (pr(A 艚 B)) als Produkt der Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt (pr(A)), und der Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt unter der Bedingung, dass A

bereits eingetreten ist (pr(B|A)), mit Hilfe der ersten

Pfadregel berechnen, d. h.

pr(A 艚 B) = pr(A)pr(B|A).

(1)

Nimmt man hingegen an, dass B vor A eintritt, würde

sich pr(A 艚 B) berechnen lassen als

pr(A 艚 B) = pr(B)pr(A|B).

(2)

Da die linken Seiten der Gleichungen (1) und (2)

übereinstimmen, muss dies auch für die rechten Seiten gelten (da die zeitliche Präzedenz der Ereignisse

A und B für die Berechnung von pr(A 艚 B) irrelevant

ist):

pr(B|A)pr(A) = pr(A|B)pr(B)

(3)

Löst man (3) nach pr(B|A) auf, ergibt sich die als

Satz von Bayes bekannte Formel (die zur BetrachStochastik in der Schule 36 (2016) 1, S. 15–21

(4)

Neben der Tatsache, dass die Geschichte der Herkunft des Satzes von Bayes für sich selbst interessant ist, da es nicht sein Namensgeber Thomas Bayes

(1701–1761) selbst war, der die Bedeutung des Satzes erkannte und ihn deshalb bekannt machte (sondern dessen Freund Richard Price und später unabhängig davon Pierre Simon Laplace), offenbart diese

Geschichte die intuitive Idee hinter dem berühmten

Satz, die bei jeder modernen Anwendung des Satzes

bewusst sein sollte.

2

Grundidee des bayesianischen

Ansatzes

Im Zentrum der bayesianischen Idee steht die Frage nach der Wahrscheinlichkeit von Ursachen (engl.

probability of causes) bzw. die der „umgekehrten

Wahrscheinlichkeit“ (engl. inverse probability):

Wenn die Folge einer unbekannten Ursache bekannt

ist, was kann dann über die Wahrscheinlichkeit verschiedener möglicher Ursachen ausgesagt werden?

Gesucht wird also die Wahrscheinlichkeit einer von

n möglichen Ursachen Ci (i 僆 {1, …, n}) bei Kenntnis der Folge E: pr(Ci|E). Diese Situation der Unsicherheit besteht bei vielen Fragestellungen verschiedenster Disziplinen: Man beobachtet ein bestimmtes

Ereignis und möchte auf dessen Ursachen schließen

können. Die bayesianische Methode zur Lösung dieses Problems besteht darin, dass man zunächst eine

15

subjektive (möglicherweise sogar willkürliche) Vermutung über die Ursache abgibt („guess“, vgl. Bayes

und Price 1763, S. 392) und diese anschließend mit

Hilfe immer neuer (objektiver) Informationen aktualisiert, wodurch man eine korrigierte Vermutung

bekommt, die stets durch neue Informationen weiter

verbessert werden kann. Die Verbindung dieser intuitiven Herangehensweise mit dem dahinter stehenden

mathematischen Konzept wird deutlich, wenn man

die Entwicklung des Theorems genauer betrachtet.

3

Ursprung des Theorems bei Thomas

Bayes (1701–1791)

Heutiger Namensgeber des Satzes ist der Engländer Thomas Bayes (1701–1761), in dessen Werk der

Satz seinen Ursprung zu haben scheint. Bayes war

Amateur-Mathematiker. Auf Grund seiner Zugehörigkeit zur presbyterianischen Kirche hatte er keinen

Zugang zu englischen Universitäten, weshalb er in

Schottland (Edinburgh) Theologie und Mathematik

studierte, bevor er ca. 1722 durch seinen ebenfalls

geistlichen Vater zum Pastor ernannt wurde und als

solcher von da an in London und später in Tunbridge

Wells wirkte. Die einzige mathematische Veröffentlichung, die Bayes zu seiner Lebenszeit tätigte,

war anonym und stammt aus dem Jahre 1736 („An

Introduction to the Doctrine of Fluxions, and a Defence of the Mathematicians Against the Objections

of the Author of the Analyst“1). Darin verteidigte er

Newtons Ideen zur Infinitesimalrechnung und widersetzte sich damit George Berkeley (der der Autor des

„Analyst“ war). Zu Beginn der 1740er Jahre erlangte

Bayes zunehmend Respekt für seine mathematischen

Arbeiten und wurde deshalb 1742 in die „Royal Society“ in London aufgenommen, die zu dieser Zeit

eine Vereinigung von Amateur-Mathematikern war

und die Bayes die Möglichkeit bot, seine Ideen mit

anderen zu diskutieren und sich mathematisch weiter

zu entwickeln.2

Auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit von Ursachen wurde Bayes durch ein bekanntes Werk von

Abraham de Moivre aufmerksam, der „Doctrine of

Chances“, von der drei Auflagen in der Zeit zwischen

1718 und 1756 erschienen. Dort findet sich die Idee,

dass man die Ordnung des Universums möglicherweise durch Betrachtung verschiedener Naturphänomene erschließen könne (Moivre 1756, S. 252).

So versuchte Bayes diesem Problem in den 1740er

Jahren mit einem Gedankenexperiment näher zu

kommen: Eine Kugel wird auf einen quadratischen

Tisch geworfen. Nun stellt sich die Aufgabe, zu erschließen – ohne den Kugelwurf gesehen zu haben –,

16

an welcher Stelle des Tisches die Kugel gelandet ist.

Dazu wird eine weitere Kugel auf den Tisch geworfen, deren Position in Bezug zur ersten Kugel man

beobachten kann (d. h. man weiß, ob die zweite Kugel rechts oder links bzw. über oder unter der ersten

Kugel gelandet ist). Unter der Annahme, dass eine

Kugel mit gleicher Wahrscheinlichkeit an jeder Stelle

des Tisches auftreffen kann, kann man aus der Lage

der zweiten Kugel die der ersten Kugel etwas präzisieren: Liegt die zweite Kugel links (rechts) von der

ersten Kugel, ist es wahrscheinlicher, dass die erste

Kugel in der rechten (linken) Tischhälfte liegt. Das

Werfen weiterer Kugeln ermöglicht es, die Position

der ersten Kugel stets weiter auf diese Weise einzugrenzen. Somit kann man also mit Hilfe immer neuer

Beobachtungen (Positionen der geworfenen Kugeln)

nähere Aussagen über die Vergangenheit (die Position der ersten Kugel) treffen und diesen Aussagen

sogar Wahrscheinlichkeiten zuordnen. (Bayes und

Price 1763, S. 385–388; McGrayne 2011, S. 7 f.)

Dies sei an einem fiktivem Beispiel erläutert, das

zwar nicht schultauglich ist, aber die originäre bayesianische Idee verdeutlichen soll: Man nehme an,

Bayes’ Gedankenexperiment führt nach fünf Kugelwürfen (im Anschluss an den Wurf der ursprünglichen Kugel) zu folgendem Ergebnis:

• Erster Wurf: Kugel liegt rechts und oberhalb der

ursprünglichen Kugel.

• Zweiter Wurf: Kugel liegt links und oberhalb

der ursprünglichen Kugel.

• Dritter Wurf: Kugel liegt links und unterhalb der

ursprünglichen Kugel.

• Vierter Wurf: Kugel liegt links und oberhalb der

ursprünglichen Kugel.

• Fünfter Wurf: Kugel liegt links und unterhalb

der ursprünglichen Kugel.

Die Lage der ursprünglichen Kugel ist unbekannt.

Doch bieten die fünf anschließenden Kugelwürfe

Informationen über die relative Lage der ursprünglichen Kugel. Was kann man also daraus für die Position der ursprünglichen Kugel schließen, wenn man

bayesianisch argumentiert? Dazu sei angenommen,

dass die ursprüngliche Kugel a-priori genau in der

Mitte des Tisches liegt, dass eine Kugel mit gleicher

Wahrscheinlichkeit an jeder Stelle des quadratischen

Tisches aufkommen kann und die Kugeln jeweils

tatsächlich an einem festen Platz landen, nach dem

Wurf also nicht mehr weiterrollen.

Die a-priori-Annahme, dass die ursprüngliche Kugel

genau in der Mitte des Tisches gelandet ist, kann mit

Hilfe der Informationen aus den anschließenden fünf

Kugelwürfen aktualisiert werden: Da die anschließend geworfene Kugel bei vier der fünf Würfe links

der ursprünglichen Kugel aufgekommen ist, ist es

wahrscheinlicher, dass die ursprüngliche Kugel in

der rechten Hälfte des Tisches positioniert ist.

Stellt man sich ein Raster vor, das den Tisch von

links nach rechts in sechs gleich große Abschnitte

einteilt, würde man deshalb vermuten, dass die Kugel im zweiten Abschnitt von rechts liegt. Außerdem lässt die Beobachtung, dass die Kugel dreimal

oberhalb und zweimal unterhalb der ursprünglichen

Kugel gelandet ist, darauf schließen, dass diese eher

in der unteren Tischhälfte liegt. Betrachtet man wiederum eine Rastereinteilung des Tisches (in sechs

horizontale Streifen), würde man die ursprüngliche

Kugel deshalb im dritten Abschnitt von unten einordnen. Abb. 1 veranschaulicht die Aktualisierung der

a-priori-Vermutung durch neue Informationen bei

jedem weiteren Kugelwurf. Übersetzt man Bayes’

Ideen in die heutige übliche Formulierung, so entspricht die Wahrscheinlichkeit der ursprünglichen

bzw. ersten Vermutung über eine Ursache der sog.

a-priori-Wahrscheinlichkeit (engl. prior) prprior(Ci).

Die Wahrscheinlichkeit pr(E|Ci) ermöglicht die Aktualisierung der ursprünglichen Hypothese, da sie die

Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Folge E unter

der Annahme, ihr läge eine bestimmte Ursache Ci zu

Grunde, beschreibt. Im Englischen wird hierfür der

Begriff Likelihood verwendet. Die Wahrscheinlichkeit der damit überarbeiteten Vermutung pr(Ci|E)

wird heute mit a-posteriori-Wahrscheinlichkeit (engl.

posterior) bezeichnet. Daraus lässt sich die Formel

prprior(Ci) · pr(E|Ci) ~ pr(Ci|E)

(5)

folgern (~ wird dabei als „proportional zu“ gelesen;

in der englischsprachigen Literatur wird meist ⬀ hierfür verwendet). Hierbei muss betont werden, dass in

Bayes’ Arbeit niemals eine Formel wie (5) erscheint.

Stattdessen verwendete er eine geometrische Betrachtung in der damals üblichen Schreibweise nach

Newton und formulierte obige Formel nie explizit.3

Bayes war sich wohl auch der Bedeutung dieser heute berühmten Aussage nie bewusst, denn er veröffentlichte seinen Aufsatz hierzu nicht, noch erwähnte er

darin irgendeine Anwendungsmöglichkeit des Satzes.

Dass der Ursprung des Theorems heute bekannt ist,

ist Richard Price (1723–1791) zu verdanken, der als

Freund Bayes’ nach dessen Tod dessen Aufzeichnungen fand, deren Potential erkannte und sie, ergänzt

durch eigene Anmerkungen, über die Royal Society

veröffentlichte. In „An Essay Towards Solving a

Problem in the Doctrine of Chances“ verlieh Price

Bayes’ Idee zudem eine religiöse Rechtfertigung,

nämlich „to confirm the argument taken from final

causes for the existence of the Deity“ (Bayes und

Price 1763, S. 374).

4

Obwohl er heute kaum explizit mit dem Satz von

Bayes in Verbindung gebracht wird, war es der

französische Mathematiker Pierre Simon Laplace

(1749–1827), der dem Theorem zu seinem eigentlichen Durchbruch verhalf.4 Laplace, der heute als

einer der berühmtesten Wahrscheinlichkeitstheoretiker gilt, war schon in jungen Jahren professioneller

Mathematiker und wurde so bereits 1773 im Alter

von 24 Jahren in die Académie des Sciences in Paris

aufgenommen (Hahn 2005, S. 41). Als er 1774 sei-

Der Verdienst von Pierre Simon

Laplace (1749–1827)

Abb. 1: Veranschaulichung von Bayes’ Gedankenexperiment: Vermutete Lage der unbekannten (zuerst geworfenen) Kugel nach je einem weiteren Kugelwurf (am Ende nach fünf weiteren Würfen)

17

ne „Mémoire sur la Probabilité des Causes par les

Événements“ veröffentlichte, wusste er höchstwahrscheinlich nichts von der Arbeit des Engländers Thomas Bayes’ (Gillispie et al. 1997, S. 16). Er schrieb

darin das Prinzip nieder, das als „erster Versuch“ der

heutigen Regel von Bayes angesehen werden kann:

„Si un événement peut être produit par un nombre n

de causes différentes, les probabilités de l’existence de

ces causes prises de l’événement sont entre elles comme les probabilités de l’événement prises de ces causes, et la probabilité de l’existence de chacune d’elles

est égale à la probabilité de l’événement prise de cette

cause, divisée par la somme de toutes les probabilités

de l’événement prises de chacune de ces causes“ (Laplace 1774, S. 29).

Dies kann (sinngemäß) wie folgt übersetzt werden:

„Wenn ein Ereignis n verschiedene Ursachen haben

kann, verhalten sich die Wahrscheinlichkeiten der Ursachen unter der Voraussetzung des Ereignisses untereinander wie die Wahrscheinlichkeiten des Ereignisses

unter Voraussetzung dieser Ursachen, und die Wahrscheinlichkeit jeder von ihnen ist gleich der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses unter Voraussetzung der

Ursache geteilt durch die Summe aller Wahrscheinlichkeiten des Ereignisses unter Voraussetzung jeder dieser

Ursachen“

(Suite)“ (Laplace 1783–1786, S. 300 f.). Zu dieser

Zeit hatte Laplace wohl auch bereits Bayes’ Arbeit

kennengelernt, da Bayes in einem Vorwort zur „Mémoire sur les Probabilités“ von Condorcet erwähnt

wird (Gillispie et al. 1997, S. 16, 78), und Laplace in

sein Werk offensichtlich die ursprünglichen bayesianischen Ideen integrierte (Gillispie et al. 1997, S. 72).

Möglicherweise war der Aufenthalt von Richard Price in Paris im Jahre 1781 die Ursache der Verbreitung

von Bayes’ Arbeit unter den französischen Wissenschaftlern (McGrayne 2011, S. 23). Laplace’ Beweis

des Bayes-Theorems unter Annahme gleicher Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Ursachen, ist wie

folgt strukturiert: Ausgehend davon, dass sich die aposteriori-Wahrscheinlichkeit pr(Ci|E) gemäß der bereits bewiesenen (grundlegenden) Überlegungen der

Wahrscheinlichkeitstheorie berechnen lässt als

pr(Ci 艚 E)

(7)

pr(Ci|E) = _________ ,

pr(E)

können Zähler und Nenner des Bruches auf der rechten Seite von Gleichung (7) spezifiziert werden. Dazu

nimmt Laplace – wie bereits erwähnt – an, dass die apriori-Wahrscheinlichkeit jeder der möglichen n Ursachen 1/n ist (Laplace 1783–1786, S. 301). Deshalb

kann pr(Ci 艚 E) durch

In heutiger mathematischer Formulierung ergibt das

genau folgende Aussage:

1 pr(E|C )

pr(Ci 艚 E) = __

n

i

pr(E|Ci)

pr(Ci|E) = ____________

n

pr(E|Cr)

r=1

und pr(E) durch

∑

(6)

Im Unterschied zur heute bekannten (allgemeineren)

Formulierung unterstellte Laplace hier (implizit) die

Annahme, dass jede der n Ursachen gleich wahrscheinlich ist (andernfalls ist (6) keine wahre Aussage). Außerdem findet sich an dieser Stelle noch kein

Beweis dieser Aussage. Bemerkenswert ist weiterhin,

dass es Laplace war, der hier als erster den Begriff der

Wahrscheinlichkeit von Ursachen (franz. probabilité

des causes) verwendete – im Aufsatz von Bayes findet man diesen Begriff nicht. In Bayes’ Arbeit wird

die Idee der Wahrscheinlichkeit von Ursachen auch

hauptsächlich durch den von Price ergänzten Anhang

deutlich (Bayes und Price 1763, S. 405 f.; Dale 1982,

S. 29), wo dieser kurze Anwendungsbeispiele des

Satzes ergänzt. Doch gerade dieser Begriff der Wahrscheinlichkeit von Ursachen war es, der in späteren

Zeiten in viel Zwiespalt mündete (vgl. Abschnitt 5).

Ein erster Beweisversuch von (6) befindet sich in der

„Mémoire sur les Probabilités“ (Laplace 1778–1781,

S. 415–417), der vollständige Beweis folgt in der

späteren „Mémoire sur les Approximations des Formules qui sont Fonctions de Très Grands Nombres

18

pr(E) =

∑

n

r=1

1

__

n pr(E|Cr)

(8)

(9)

ausgedrückt werden. Werden (8) und (9) in (7) eingesetzt, folgt unmittelbar (6). (Laplace 1783–1786,

S. 300 f.).

Nach der Französischen Revolution (1789/99), während der die (Natur-)Wissenschaften sehr große Anerkennung erlangten, publizierte Laplace 1812 sein bekanntes Werk „Théorie Analytique des Probabilités“,

das eine Zusammenfassung seiner Hauptbeiträge zur

Wahrscheinlichkeitstheorie darstellt. Auch der Satz

von Bayes in der Fassung von Laplace (1774) bzw.

Laplace (1783–1786) ist darin enthalten (Laplace

1812, S. 177), jedoch nicht der Beweis des Allgemeinfalls. Erst 1814 in seinem „Essai Philosophique

sur les Probabilités“ verallgemeinerte er ihn zu der

uns heute bekannten Form, bei der die Ursachen apriori nicht gleichwahrscheinlich sein müssen:

„si ces diverses causes considérées à priori, sont inégalement probables; il faut au lieu de la probabilité de

l’événement, résultante de chaque cause, employer le

produit de cette probabilité, par celle de la cause ellemême“ (Laplace 1814, S. 18)

Sein wiederum nur in Worten formuliertes sechstes

Prinzip lässt sich daher wie folgt übersetzen und darstellen:

„wenn diese verschiedenen a-priori betrachteten Ursachen nicht gleichwahrscheinlich sind, muss man

anstelle der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, die

sich bei jeder Ursache ergibt, das Produkt dieser Wahrscheinlichkeit mit der Wahrscheinlichkeit der Ursache

selbst verwenden“

pr(E|Ci)prprior(Ci)

pr(Ci|E) = ___________________

n

pr(E|Cr)prprior(Cr)

r=1

∑

(10)

Das ist das uns heute als „Satz von Bayes“ bekannte

Theorem (vgl. (4)). Im Zentrum steht die Berechnung

der a-posteriori Wahrscheinlichkeit pr(Ci|E), d. h. der

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Ursache Ci ,

nachdem eine tatsächlich eingetretene Folge E bekannt ist. Zu deren Berechnung benötigt man eine

erste Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von Ci ,

die sog. a-priori-Wahrscheinlichkeit prprior(Ci), die

Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Folge E, sollte Ci tatsächlich Ursache davon sein (pr(E|Ci)), und

die Gesamtwahrscheinlichkeit einer derartigen Folge E (pr(E)), die sich als Summe der Eintrittswahrscheinlichkeiten von E unter allen möglichen, jeweils verschiedenen Ursachen Cr (r = 1, …, n) ergibt

pr(E) =

∑

n

r=1

pr(E|Cr)prprior(Cr).

Laplace formulierte die Regel nicht nur in moderner

Form und erbrachte deren Beweis, er zeigte auch

zahlreiche Anwendungsbeispiele dafür auf, die über

die Naturwissenschaften hinaus v. a. in den Bereich

der Sozialwissenschaften (Demographie und Justizwesen) reichten. Durch Laplace wurde die eigentliche Bedeutung und Nützlichkeit des Satzes von

Bayes erschlossen. Dementsprechend wäre es wohl

auch verdient gewesen, Laplace als Namensgeber

des Satzes zu würdigen. Allerdings gab dieser öffentlich in seinem Aufsatz von 1814 zu, dass es Thomas

Bayes war, der die Grundidee dazu bereits vor ihm

hatte (Laplace 1814, S. 186). Doch selbst daran gibt

es Zweifel. So schreibt Stigler (1983) von einem

Buch mit dem Titel „Observations on Man“ von David Hartley aus dem Jahr 1749, in dem ein „erfinderischer Freund“ erwähnt wird, der die Lösung des

„inversen Problems“ gefunden habe. Stiglers Suche

dieses nicht beim Namen genannten Freundes ergibt,

dass neben Bayes auch Nicholas Saunderson dafür

in Frage kommen und damit auch der Urheber des

Satzes von Bayes sein könnte.

5

Das bayesianische Konzept

in der Kritik

In den Jahrhunderten nach Laplace wurde die bayesianische Idee zu einem Streitpunkt, an dem sich die

Geister vieler Wissenschaftler schieden.5 Das liegt

v. a. daran, dass bald zwei Ansätze unterschieden

wurden, die – obwohl von Laplace ursprünglich als

vereinbar und äquivalent beschrieben (McGrayne

2011, S. 36) – als streng gegensätzlich interpretiert

wurden: Dem bayesianischen Konzept steht das „frequentistische“ Konzept (engl. frequentist, abgeleitet

von „frequency“ (Häufigkeit)) gegenüber. Gemäß

dem frequentistischen Ansatz werden Wahrscheinlichkeiten grundsätzlich aus der Häufigkeit, mit der

ein bestimmtes Ereignis in einer großen Grundgesamtheit auftritt, abgeleitet. Eine Wahrscheinlichkeit pr(E|Ci) wird demnach bestimmt, indem eine

Stichprobe betrachtet wird und mithilfe der asymptotischen Theorie (in deren Mittelpunkt Theoreme

wie der zentrale Grenzwertsatz und das Gesetz der

großen Zahlen stehen) von der Häufigkeit des Auftretens des Ereignisses E unter der Bedingung Ci in

der Stichprobe die allgemeine Wahrscheinlichkeit

gefolgert wird. Im frequentistischen Ansatz werden

bedingte Wahrscheinlichkeiten stets auf diese Art

betrachtet, während der bayesianschen Sichtweise

der Wahrscheinlichkeiten von Ursachen pr(Ci|E) viel

Skepsis entgegen gebracht wird. Frequentisten stoßen sich v. a. an der subjektiven a-priori-Vermutung,

die Bayesianer verwenden und die der für gewöhnlich objektiven mathematischen Herangehensweise

zu widersprechen scheint. So kann man sich beispielsweise im oben beschriebenen fiktiven Beispiel

zu Bayes’ Gedankenexperiment fragen, warum man

ohne weitere Überlegung zunächst davon ausgeht,

dass die Kugel genau in der Mitte des Tisches gelandet ist. Wäre es nicht genauso gut möglich, anzunehmen, dass sie z. B. am rechten Tischrand liegt