WS 2009-Vorlesung

Werbung

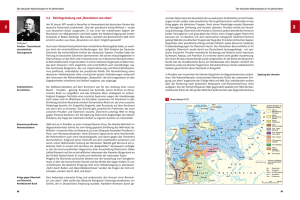

WS 2009/10 Prof. Dr. Hans-Werner Hahn Vorlesung: Zwischen Revolution und deutscher Reichsgründung 1871: Europäische Geschichte 1848-1871. 14. Entstehung und Verfassung des Norddeutschen Bundes Literatur: Wolfgang J. MOMMSEN, Das Ringen um den nationalen Staat. Die Gründung und der innere Ausbau des Deutschen Reiches unter Otto von Bismarck 1850-1890. Berlin 1993 (Propyläen Geschichte Deutschlands 7). Thomas NIPPERDEY, Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd. 2: Machtstaat vor der Demokratie. München 1992. Ernst Rudolf HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 3: Bismarck und das Reich, 3. Aufl. Stuttgart 1988. Lothar GALL, Bismarck. Der weiße Revolutionär. Frankfurt a. M. 1980. Andreas BIEFANG, Politisches Bürgertum in Deutschland 1857-1868. Nationale Organisation und Eliten. Düsseldorf 1994. Klaus E. POLLMANN, Parlamentarismus im Norddeutschen Bund 1867-1870. Düsseldorf 1985. ________________________________________________________ I. Indemnitätsvorlage und Spaltung des Liberalismus Nicht nur in der deutschen Frage, sondern auch in der preußischen Innenpolitik ging Bismarck nach 1866 auf die Liberalen zu. Im August 1866 bot er die nachträgliche Billigung der Regierungsakte, welche aus Sicht der liberalen Mehrheit des Abgeordnetenhauses wegen des nichtbewilligten Budgets verfassungswidrig waren. Dieses Angebot Bismarcks überraschte Konservative wie Liberale, weil es zeigte, dass der Machtpolitiker Bismarck trotz seines militärischen Erfolges wieder in verfassungsmäßige Bahnen zurückkehren wollte. Die Indemnitätsvorlage brachte die Liberalen, die bei den Abgeordnetenhauswahlen vom 3. Juli 1866 viele Mandate an konservative Kandidaten verloren hatten, in eine schwere Lage und ließ die Fortschrittspartei im Herbst 1866 in einen nationalliberalen (BENNIGSEN) und einen linksliberalen Flügel (VIRCHOW; Fortschrittspartei) auseinanderbrechen. Die Nationalliberalen wollten regierungsfähig werden. Die liberalen "Realisten" wollten auf dem nun von Bismarck Geschaffenen aufbauen, in der Hoffnung, dadurch leichter zu den anderen Zielen vorstoßen zu können als durch eine gesinnungsethische Verweigerungshaltung. Die Haltung der Nationalliberalen war keine Kapitulation vor der Macht oder die einseitige Verfolgung ökonomischer Klasseninteressen (so z.B. GUGEL, Industrieller Aufstieg und bürgerliche Herrschaft. Sozioökonomische Interessen und politische Ziele des liberalen Bürgertums zur Zeit des Verfassungskonfliktes 1857-1867. Köln 1975.), sondern Ausdruck eines differenzierteren politisch-strategischen Denkens. Man ging davon aus, dass in einem Nationalstaat langfristig kein Weg am Sieg der bürgerlichen Prinzipien vorbeiführen werde. Auch die Konservativen spalteten sich 1866 in eine hochkonservative Richtung, die das alte Preußen bedroht sah (GERLACH, KLEISTRETZOW), und in eine freikonservative Richtung (BETHUSY-HUC; STUMM-HALBERG), die vorbehaltlos mit Bismarck gehen wollte. 1 II. Bismarck und der Norddeutsche Bund Bismarck – im Herbst 1866 auf dem Höhepunkt seiner Macht – schien Gegner wie Partner wie Figuren auf dem Schachbrett hin- und herzuschieben. Er hatte in der Tat einen großen Gestaltungsspielraum, vor allem deshalb, weil er entschlossen war, mit dem Strom der Zeit zu schwimmen und den Nationalstaat, die Industrialisierung sowie einen Teil der verfassungspolitischen Forderungen des liberalen Bürgertums zu akzeptieren. Nur auf diese Weise konnte aus seiner Sicht den traditionalen Eliten und dem alten Preußen auch längerfristig ein Großteil der Macht bewahrt werden. Die Bundesgründung erfolgte durch Verträge vom August und Oktober 1866 über die Monarchen und ihre Regierungen. Bismarck wollte so von Anfang an ein Gewicht gegen zu starke national-unitarische Tendenzen schaffen. Der föderative Charakter des Norddeutschen Bundes war für ihn wichtig, um den Einfluss der liberalen und nationalen Bewegung einzudämmen und zugleich die Voraussetzungen für die spätere Integration der souveränitätsbewussten süddeutschen Staaten (Bayern) zu verbessern. Der Norddeutsche Bund war ein Bundesstaat unter der Hegemonie Preußens. Das stützte die alten Gewalten. Gleichzeitig sollte der Bundesstaat aber ein gewähltes Parlament bekommen, das den nationalen Interessen des Bürgertums entsprach und einem ausufernden Föderalismus entgegenwirken sollte. Bismarck betrieb mit all dem einen komplizierten Balanceakt zwischen unitarischen, föderalistischen und preußisch-hegemonialen Kräften und wollte im Grunde eine Ordnung zimmern, die stark auf seine eigene Person und ihre Machtansprüche zugeschnitten war. III. Die Wahlen zum konstituierenden Reichstag des Norddeutschen Bundes Die Wahlen sollten nach dem allgemeinen Wahlrecht stattfinden. Bismarck hoffte, mit diesem Wahlrecht vor allem die ländlichen Massen für seine konservative Politik gewinnen zu können und die Liberalen damit unter Druck zu halten. Das demokratische Wahlrecht sollte die konservative Position Bismarcks stützen, aber keineswegs eine völlige Ausschaltung der Liberalen bringen, die Bismarck ja brauchte. Mit der am 12. Februar 1867 stattfindenden Wahl zum konstituierenden Reichstag des Norddeutschen Bundes begann eine neue Epoche der deutschen Wahl- und Parteiengeschichte (allgemeines Männerwahlrecht, Anstieg der Wahlbeteiligung auf 65%, Politisierungsschub, neuer politischer Massenmarkt, neue parteipolitische Entwicklungen). Vgl. hierzu Karl ROHE, Wahlen und Wählertraditionen in Deutschland, Frankfurt a. M. 1992. ERGEBNIS DER WAHLEN: Es gab starke regionale Unterschiede des Wahlverhaltens. Die dauerhafte Pluralität der deutschen Parteienlandschaft war nun endgültig absehbar. Es zeigte sich, dass der Liberalismus nicht mehr zur großen Partei des Volkes werden und dass es auch keine Zweiteilung des Parteienlagers in Bewegungs- und Beharrungspartei geben würde. Der Eintritt der Massen in die deutsche Politik stärkte langfristig nicht den Liberalismus, der als wichtigste Triebkraft des Parlamentarismus galt. Die zutage tretende parteipolitische Zersplitterung und die damit verbundenen Probleme einer Mehrheitsbildung im Parlament schwächten den Trend zur Parlamentarisierung und stärkten die Position Bismarcks. 2 IV. Politische Kräfteverteilung im Reichstag LIBERALISMUS: - die stärkste Kraft dieses Lagers wurden mit 80 von 297 Mandaten die Nationalliberalen (Bennigsen, Forckenbeck, Miquel, Sybel, Twesten, Lasker, Gneist). Sie hatten ihre Hochburgen in den neupreußischen Provinzen Hannover, Kurhessen und SchleswigHolstein), ferner in Thüringen, in den anhaltinischen Staaten und in Braunschweig. Im mitteldeutschen Gürtel beherrschte ein national orientierter Liberalismus das Feld. Hier fehlten starke partikularistische Kräfte und auch das katholische Wählerpotential. Nur in Sachsen hatten die Nationalliberalen zunächst gegen sächsisch-konservative und demokratische Kräfte keine Chance. Die linksliberale Fortschrittspartei schnitt mit nur 19 Mandaten vergleichsweise schlecht ab. Eine freie liberale Vereinigung kam auf 14 Mandate, die Altliberalen, die in vielen Bereichen eher den Konservativen zuzuordnen waren, erhielten 27 Mandate. Insgesamt gab es damit keine regierungsfähige liberale Mehrheit im neuen Reichstag. KONSERVATIVE: - sie hatten besonders große Wahlerfolge in den altpreußischen Provinzen östlich der Elbe, in anderen Gebieten wurde das konservative Wählerpotential von partikularistischen Kräften wie den Welfen im früheren Königreich Hannover und Katholiken aufgesogen. Die Altkonservativen errangen 59 Mandate, die Freikonservativen 39 Mandate. SONSTIGES SPEKTRUM: - unabhängige "Wilde" mit 25 Mandaten, Polen und Dänen mit 15, bundesstaatlichkonstitutionelle Vereinigung (Welfen und Katholiken) mit 18 und August Bebel als Vertreter der sächsischen Volkpartei. V. Der Kampf um die Verfassung Bismarck bereitete die Verfassungsberatungen mit den sogenannten Putbuser Diktaten vor. Seine Grundkonzeption verband föderative, hegemoniale und unitarische Elemente und lief auf die Stärkung der eigenen Machtposition zu. Die Bismarckschen Vorstellungen erfuhren in den Beratungen mit dem Reichstag noch einige Modifikationen, aber keine grundlegende Kurskorrektur. Die wichtigsten Streitpunkte waren: - Grundrechtskatalog, auf den man unter Hinweis auf die Landesverfassungen verzichtete - die Staatsorgane und ihr Verhältnisse zueinander BUNDESRAT: Vertretung der Einzelstaaten; Stimmverteilung wie im früheren Deutschen Bund, Preußen erhielt allerdings Stimmen der annektierten Staaten hinzu. Trotzdem hatte es nur 17 von 43 Stimmen im Bundesrat. Der neue Föderalismus war gleichwohl ein hegemonialer. Preußen war die entscheidende Macht. BUNDESPRÄSIDIUM: vertrat den Bund nach außen, schloss Bündnisse ab, entschied über Krieg und Frieden. Das Bundespräsidium lag bei der "preußischen Krone". Der König wurde in der Verfassung nicht erwähnt, weil Bismarck einen "Bundesmonarchen" ablehnte. Dagegen forderten die Liberalen eine entsprechende Verankerung in der Verfassung, weil eine unitarische Monarchie leichter in eine parlamentarische Monarchie umzuwandeln war als die vorgeschlagene Ordnung. Bismarck konnte sich aber behaupten. Eine andere Änderungsforderung der Liberalen betraf die Einrichtung einer politisch verantwortlichen Bundesregierung. Zunächst war von Bismarck für den Norddeutschen Bund nur eine Art 3 geschäftsführendes Organ vorgesehen, das dem Reichstag politisch nicht verantwortlich gewesen wäre. Die Mehrheit der Liberalen forderte zwar noch kein parlamentarisches Regierungssystem, wohl aber eine klare politische Verantwortung des Leiters der Bundesexekutive. Nach langen Debatten wurde entschieden, dass es zwar kein Bundeskabinett mit für ihr Ressort verantwortlichen Ministern geben sollte, sondern nur einen Bundeskanzler. Dieser trug nach Art. 17 der Verfassung aber nun ausdrücklich die politische Verantwortung für alle Regierungsakte. Das Kanzleramt erfuhr durch die Beratungen damit eine beträchtliche Aufwertung. Die Folge war, dass Bismarck nun selbst darauf zusteuerte, das Amt neben dem des preußischen Ministerpräsidenten zu übernehmen. Die Neuregelung war zwar durch einen Antrag des Nationalliberalen Bennigsen aufgenommen worden und ursprünglich nicht in Bismarcks Entwurf enthalten. Es spricht jedoch einiges dafür, dass Bismarck auch im Eigeninteresse an dieser Lösung mitgewirkt hat. REICHSTAG (mit 297 Abgeordneten): - die Liberalen strebten eine möglichst umfassende Gesetzgebungskompetenz für den neuen Bundesstaat und damit eben auch für den Reichstag an, um die partikularen Kräfte zu schwächen. Sie erreichten hierbei allerdings nur Teilerfolge. - So gab es Streit um das Budgetrecht, weil Bismarck ein Äternat der Heeresausgaben (dauerhafte Bewilligung einer festen Summe für die festgelegte Friedenspräsenzstärke, 225 Taler jährlich für das eine Prozent der Bevölkerung, das unter Waffen stand) verlangte. Das hätte den politischen Bewegungsspielraum des Parlaments erheblich beschnitten. Am Ende einigte man sich auf eine vorläufige vierjährige Bewilligung. Eine neue Bewilligung war nur bei erhöhten Forderungen der Regierung notwendig. Damit wurde die Budgetfrage von den Liberalen immerhin langfristig offengehalten. - Wahlrechtsfrage: es blieb beim allgemeinen Wahlrecht. Bismarcks Versuch, die öffentliche Stimmabgabe einzuführen, scheiterte. - Bismarck gab auch seinen Plan auf, Mandat und Staatsamt für unvereinbar zu erklären und damit die Beamten vom Parlament auszuschließen. - dagegen setzte sich Bismarck mit seiner Forderung durch, den Abgeordneten keine Diäten zu zahlen. Bismarck wollte keine Berufspolitiker im Parlament. Am 16. April 1867 nahm der Reichstag mit 230 gegen 53 Stimmen die Verfassung an. Sie blieb deutlich hinter den liberalen Idealen zurück, auch wenn die Verfassungsberatungen insgesamt für etwas mehr unitarische Züge gesorgt hatten. Sie war aber andererseits auch nicht einfach nur ein Sieg der konservativen Kräfte, denn sie enthielt doch beachtliche Zugeständnisse an die liberale Bewegung. Die Verfassung war ein Kompromiss, der als "System umgangener Entscheidungen" bezeichnet worden ist (W. J. MOMMSEN). Bismarck wollte kein wirkliches Gleichgewicht der Kräfte, aber seine Zugeständnisse waren mehr als ein schmückendes Beiwerk. Aus der Sicht der Nationalliberalen war die Verfassung durchaus ein guter Anfang. Für sie war die neue Ordnung der Beginn eines Prozesses, nicht dessen Ende. Die Nationalliberalen hofften, dass der wirtschaftliche und soziale Wandel in Verbindung mit der geschaffenen Einheit eine eigene Dynamik entfalten würde, durch die sich viele Fragen bald ganz neu stellen würden. Die Liberalen waren zwar in wesentlichen Punkten an der Beharrungskraft des preußischen Obrigkeitsstaates gescheitert, aber sie kapitulierten nicht, sondern sahen sich langfristig auf der Erfolgsstraße. Die politische Situation war 1867 jedenfalls viel offener, als dies im Nachhinein oft gesehen worden ist. 4 Liberale Reformen und nationalpolitischer Stillstand: Die deutsche Innenpolitik 1867/68 Wichtig für den Reichstag des Norddeutschen Bundes: POLLMANN (siehe Skript 11) I. Reformpolitik im Norddeutschen Bund Die im Frühjahr 1867 angenommene Verfassung des Norddeutschen Bundes wurde zur Plattform und zum Instrument der Bismarckschen Politik. Diese Politik war geprägt durch die Kooperation mit den Nationalliberalen und führte zu breit angelegten wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Reformmaßnahmen. Die Neuwahlen zum Reichstag im August 1867, bei denen die Wahlbeteiligung stark zurückging, brachten keine grundlegende Änderung der Mehrheitsverhältnisse. Aufgabe des neuen Reichstages war die Verabschiedung zahlreicher Reformgesetze, bei denen die liberalfreikonservative Mehrheit keineswegs nur als Erfüllungsgehilfe Bismarckscher Politik fungierte, sondern den Reformprozess aktiv mitgestalten konnte. Der Reichstag war kein scheinkonstitutionelles Akklamationsorgan, aber auch kein reines Oppositionsorgan. Er ist als vitales, funktionsfähiges und funktionstüchtiges Vereinbarungsparlament bezeichnet worden (POLLMANN), in dem vor allem die Nationalliberalen in dieser Phase den Beweis erbrachten, handlungs-, bzw. sogar regierungsfähig zu sein. Unter maßgeblicher Beteiligung der Nationalliberalen wurde der Norddeutsche Bund zu einem der in wirtschafts-, sozial-, rechts- und verwaltungsgeschichtlicher Hinsicht fortschrittlichsten Staatswesen Europas ausgebaut. Allerdings war auch Bismarcks persönlicher Anteil an diesem Reformwerk recht hoch. Bismarck wollte mit den Reformen den preußischen Staat stärken und das Bürgertum dauerhaft an ihn binden. Der wichtigste Reformbeamte dieser Phase war jedoch Rudolf von Delbrück, der im August 1867 zum Präsidenten des neuen Bundeskanzleramtes ernannt wurde und bis zu seinem Rücktritt 1876 die Politik auf wirtschaftliberalem Kurs hielt ("Ära Delbrück"). Wichtigste Reformen im Norddeutschen Bund: - allgemeine Freizügigkeit (1867) - einheitliches Maß- und Gewichtssystem (1868) - liberales Handelsrecht und Handelsgericht in Leipzig - liberale Gewerbeordnung (1869) - Abschluss der Judenemanzipation (1869) - Strafgesetzbuch (1870) Insgesamt bestärkte der wirtschaftsliberale Kurs die Liberalen in ihrer Hoffnung, dass der bürgerlichen Welt langfristig auch politisch die Zukunft gehöre. Dennoch war die entschiedene Durchsetzung wirtschaftsliberaler Prinzipien auch unter den Anhängern der Liberalen nicht unumstritten (z. B. alter Mittelstand). Die Reformgesetzgebung veränderte vor allem die Situation in den von Preußen annektierten Staaten und in den kleineren und mittleren Staaten des Norddeutschen Bundes. Hier war man vor 1866 gerade in wirtschaftlicher Hinsicht noch hinter der "wirtschaftsliberaleren" preußischen Gesetzgebung zurückgeblieben. All dies bedeutete eine tiefgreifende preußische Einflussnahme auf die Klein- und Mittelstaaten, die sich aber recht rasch auf die neue Situation des hegemonialen Föderalismus einstellten und ihre Aktivitäten auf jene Politikbereiche konzentrierten, die ihnen verblieben waren (z. B. die für die thüringischen Kleinstaaten wichtige Kulturpolitik). Die innerpreußische Politik der Jahre nach 1867 war zum einen durch die Beibehaltung der bisherigen Verfassungsordnung mit dem Dreiklassenwahlrecht und zum anderen vor allem durch die vergleichsweise behutsame Integration der annektierten Gebiete bestimmt. Der 5 Einfluss der konservativen Kräfte blieb in Preußen selbst größer als auf der Ebene des Norddeutschen Bundes. Von einer neuen liberalen Ära konnte daher nicht gesprochen werden. Dennoch war das neue, 1866 erheblich vergrößerte Preußen durch den territorialen Zuwachs "liberaler" geworden. II. Der Norddeutsche Bund und die süddeutschen Staaten Alle vier süddeutschen Staaten - die Königreiche Bayern und Württemberg sowie die Großherzogtümer Baden und Hessen-Darmstadt - standen im Krieg von 1866 auf der Seite Österreichs, obwohl seit der Zollvereinsgründung von 1834 enge wirtschaftliche Bindungen an Preußen bestanden und obwohl es auch in diesen Staaten durchaus eine beachtliche kleindeutsch-liberale Parteirichtung gab (vor allem in Baden und Hessen-Darmstadt). Der Hauptgrund für die Haltung der Monarchen in den süddeutschen Staaten lag in ihrer Furcht vor einer preußischen Hegemonie und in der Sorge vor Einbußen staatlicher Eigenständigkeit (Eine Ausnahme bildete hier das Großherzogtum Baden). Süddeutsche Deutschland-Politik nach dem Krieg von 1866: Baden mit seiner liberalen Regierung und dem auch aus verwandtschaftlichen Gründen propreußischen Großherzog Friedrich I. entwickelte sich nach 1866 sehr schnell wieder zum Parteigänger Preußens und setzte auf eine rasche Integration des Südens in den Norddeutschen Bund. Das Großherzogtum Hessen(-Darmstadt) betrieb unter Großherzog Ludwig III. und seinem Ministers Dalwigk nach wie vor eine antipreußische Politik. Dieser Kurs stieß aber auf heftige Kritik im eigenen Lande. Auch außenpolitisch hatte Hessen-Darmstadt kaum Handlungsspielraum, weil fast die Hälfte des Staatsgebietes nördlich des Mains lag und damit zum Norddeutschen Bund gehörte. BAYERN und WÜRTTEMBERG betrieben unter den Regierungschefs HohenloheSchillingsfürst und Varnbüler eine Politik, die die Eigenständigkeit bewahren wollte, aber auch den neuen Realitäten Rechnung zu tragen suchte (wirtschaftliche Abhängigkeit vom Norden, kleindeutsche Partei im eigenen Land, sicherheitspolitische Bedürfnisse). Ausgehend von Bayern gab es 1866/67 Diskussionen über einen eigenen SÜDBUND. Dieser Bund, der in lockerer Form mit dem Norden verbunden sein sollte, scheiterte aber am bayerischen Hegemonieanspruch, anderen inneren süddeutschen Zwistigkeiten und der Obstruktionspolitik, die Bismarck über Baden betrieb. Eine sofortige Integration der süddeutschen Staaten musste am Widerspruch Frankreichs und Österreichs, aber auch an der Abwehr der partikularen Kräfte im Süden scheitern. Bismarck war hier realistisch. Aber er wollte schon 1866/67 Voraussetzungen für einen späteren Anschluss schaffen und vor allem alles vermeiden, was wie der Südbund diese Integration erschwerte. In dieser Haltung wurde Bismarck von den Nationalliberalen kräftig unterstützt. Auch sie betonten die Notwendigkeit eines Anschlusses des Südens. Aus Sicht der Liberalen musste die Vollendung des Nationalstaates vorangebracht werden. Zudem versprachen sie sich von der Integration des Südens ein stärkeres Gewicht in der deutschen Politik. Bismarck wollte die Integration, weil auch aus seiner Sicht die Nationalstaatsgründung noch unvollendet war, der nationale Gedanke für eine konservative Strategie aber nur dann zu benutzen war, wenn man ganz auf ihn einging. Bis 1866 war das Spiel mit der Nationalidee für Bismarck weitgehend taktischer Natur gewesen. Jetzt begann er damit, die nationale Idee als Integrationsklammer für eine konservative, standes-, klassenund konfessionsübergreifende Politik einzusetzen, weil alte monarchische und konfessionelle Bindungen allein nicht mehr auszureichen schienen (Funktionswandel des Nationalismus). Durch die 1866 abgeschlossenen Schutz- und Trutzbündnisse zwischen Preußen und den süddeutschen Staaten und die Reorganisation des Zollvereins im Jahre 1867 verstärkte 6 Bismarck gleich nach der Entscheidung von 1866 die Klammern zwischen dem Norden und dem Süden. Literatur zu den integrationspolitischen Fragen: - Th. NIPPERDEY, Deutsche Geschichte 1866-1918, 1. Bd., Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990 (mit guten Ausführungen zu den Religionsfragen) 2. Bd.: Machtstaat vor der Demokratie, München 1992. - R. WILHELM, Das Verhältnis der süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bund 18671870. Husum 1978. - H. BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht. Studien zum Verhältnis von Wirtschaft und Staat 1848-1881, 3. Aufl. Köln 1974. III. Integrationsversuche und Integrationsblockaden Bismarck bereitete die aus seiner Sicht erforderliche Integration Süddeutschlands Wege nach 1866 zunächst vor allem auf zwei Wegen vor: a) Militärpolitische Vorbereitung: Sofort nach dem Krieg von 1866 zwang Bismarck die besiegten süddeutschen Staaten zum Abschluss sogenannter Schutz- und Trutzbündnisse mit Preußen. Diese zunächst geheimgehaltenen Verträge sahen eine gegenseitige militärische Unterstützung bei jeder Verletzung der Integrität des jeweiligen Staatsgebietes vor, unterstellten die süddeutschen Truppen im Verteidigungsfall dem preußischen König und waren weder befristet noch kündbar. Damit war der Süden auf militärpolitischem Gebiet eng an Preußen angekoppelt. Zugleich schuf Bismarck bessere Voraussetzungen für einen Krieg mit der Macht, die der Integration des Südens am feindlichsten gegenüberstand, also Frankreich. Sehr früh wurden bereits gemeinsame Aufmarschpläne gegen Frankreich entwickelt. Bezeichnenderweise machte Bismarck die Bündnisverträge mit dem Süden 1867 angesichts der Luxemburg-Krise (Drohung gegen Frankreich) öffentlich bekannt. Ist Bismarck damit nicht von Anfang an auf die militärische Lösung der deutschen Frage zugesteuert? Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Bismarck hat die militärische Lösung nicht ausgeschlossen, hat aber zunächst einmal auch andere Wege zur Integration des Südens versucht. Im übrigen hätte auch eine liberale norddeutsche Regierung vermutlich zu keiner friedlicheren Politik geführt, da deutsche Liberalen sich noch klarer zu einem "gerechten" Einigungskrieg gegen Frankreich bekannten als Bismarck, der in seinen Entscheidungen stärker als die Liberalen die Architektur des gesamten europäischen Staatensystems vor Augen hatte. Die schwierige gesamteuropäische Situation hat Bismarck nach 1866 bekanntlich auch veranlasst, zunächst einmal auf einen evolutionären Anschlusskurs zur Vollendung der deutschen Einheit zu setzen. b) Deutsche Integrationspolitik mit Hilfe des Zollvereins: Durch den Krieg von 1866 waren die bisherigen Zollvereinsverträge erloschen. Nördlich des Mains wurde durch die neue Verfassung ein einheitlicher Wirtschaftsraum geschaffen. Der bisherige staatenbündisch strukturierte Zollverein wurde hier also überflüssig. Gegenüber den vier süddeutschen Staaten wurden die alten Zollvereinsverträge nach dem Friedensschluss von Preußen zunächst nur provisorisch wieder in Kraft gesetzt. Da der Süden wirtschaftlich in hohem Maße auf den Norden angewiesen war und nicht auf die zollpolitische Anbindung verzichten konnte, hatte Bismarck ein weiteres wichtiges Druckmittel in der Hand. Die süddeutschen Staaten mussten am 8. Juli 1867 neue Zollvereinsverträge unterzeichnen, die den bisherigen Zollverein von einem Zoll-Staatenbund in einen Zoll-Bundesstaat 7 umwandelten. Der neue Zollverein erhielt eine dem Norddeutschen Bund entsprechende Verfassung (allerdings nur bezogen auf die Zollgesetzgebung). Die Einzelstaaten verloren ihr bisheriges Vetorecht, mussten sich also nun auch juristisch der preußischen Hegemonie unterordnen und Mehrheitsentscheidungen akzeptieren. Hinzu kam ein Zollparlament, das sich aus den Abgeordneten des Norddeutschen Reichstages und 85 nach dem allgemeinen Wahlrecht gewählten Abgeordneten des Südens zusammensetzte. Bayern opponierte bis zuletzt gegen das Zollparlament, das Bismarck und die Nationalliberalen bewusst als Einigungsmotor installieren wollten. Die Zollparlamentswahlen im Februar 1868 brachten dann aber für Bismarck und die Liberalen ein enttäuschendes Ergebnis. Die große Mehrheit des Südens votierte in einer Protestwahl gegen eine drohende "Verpreußung" für Kandidaten, die die Funktionen des Zollparlamentes auf die rein handelspolitischen Aufgaben beschränken wollten (bayerische und württembergische "Partikularisten"/Patrioten, politischer Katholizismus, großdeutsche Demokraten). Damit waren die Chancen auf einen evolutionären, von den wirtschaftlichen Sachzwängen forcierten Integrationskurs gegenüber dem deutschen Süden deutlich gesunken. Nach dem für Bismarck und die Nationalliberalen negativen Ausgang der Zollparlamentswahlen konnten die integrationshemmenden Faktoren auch in den ersten Sitzungsperioden des Zollparlaments nicht überwunden werden. Der Antrag der nationalliberalen Abgeordneten Metz, Bamberger (Hessen-Darmstadt) und Bluntschli (Baden), mit Hilfe des Zollvereins "eine vollständige Einigung des ganzen deutschen Vaterlandes in friedlicher und gedeihlicher Weise" herbeizuführen, wurde vom Zollparlament mit 186 gegen 150 Stimmen abgelehnt. Die süddeutschen Gegner einer preußisch geführten deutschen Einigungspolitik wurden in dieser Frage von den preußischen Altkonservativen unterstützt. Das Zollparlament leistete im wirtschaftlichen Bereich gute Arbeit, trug zum Ausbau des deutschen Wirtschaftsraumes bei und förderte damit langfristig auch das politische Zusammenwachsen. Dennoch verhinderten es die Mehrheitsverhältnisse, dass dieses Parlament wie anfangs erhofft zum echten Motor eines politischen Einigungsprozesses werden konnte. IV. Antipreußische Stimmung im deutschen Süden Bismarck und die Liberalen mussten nicht nur ihre integrationspolitischen Hoffnungen auf das Zollparlament zumindest zurückstellen. Sie mussten zugleich hinnehmen, dass die antipreußischen Kräfte in den beiden wichtigsten süddeutschen Staaten über die Zollparlamentswahlen hinaus weiter an politischem Gewicht gewannen. Im Königreich Württemberg errangen die Demokraten und die Großdeutschen bei den nach allgemeinem, gleichem Wahlrecht abgehaltenen Landtagswahlen des Jahres 1869 einen klaren Sieg. Sie setzten die Regierung Varnbüler unter Druck. Die heftige Kritik an der zu preußenfreundlichen Militärpolitik führte 1870 zu einer schweren Regierungskrise. Die württembergischen Demokraten (Moritz Mohl) wollten zwar einen deutschen Nationalstaat, aber keinen unter preußischen Vorzeichen, sondern eine Einheit nach einem demokratischföderativen Modell (SCHWEIZ). Die kleindeutsch-liberale "Deutsche Partei" unter Julius Hölder blieb in Württemberg in der Minderheit. Auch im Königreich Bayern mündeten die innenpolitischen Konflikte aufgrund der Deutschlandpolitik in eine schwere Regierungskrise. Im Mai 1869 errang die katholischkonservativen bayerische Patriotenpartei (Dr. Joseph Edmund Jörg) die Mehrheit im Landtag. Die Auflösung und Neuwahl des Landtages im Herbst 1869 brachten einen noch klareren Erfolg für die Patriotenpartei. Die bayerischen Landtagswahlen waren Protestwahlen des Landes, aber auch des städtischen Kleinbürgertums gegen eine zu nachgiebige Politik gegenüber Preußen (Militär- u. Einigungspolitik), gegen den auch in Bayern forcierten wirtschaftsliberalen Kurs und nicht zuletzt auch gegen die kulturelle Hegemonie des liberalen 8 Bürgertums. Hinzu kamen die innerkatholischen Konflikte. Während Ministerpräsident Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst, König Ludwig II. und das katholische Bildungsbürgertum (Ignaz Döllinger) den konservativen Kurs von Papst PIUS IX. ablehnten (1854 Dogma der unbefleckten Empfängnis, 1864 Syllabus Errorum, 1869/70 1. Vatikanisches Konzil und Unfehlbarkeitsdogma), blieb die Basis des bayerischen Katholizismus auf dem ultramontanen Kurs. Infolge der inneren Konflikte trat Hohenlohe-Schillingsfürst Anfang 1870 vom Amt des Ministerpräsidenten zurück, Nachfolger wurde der konservativere Graf Bray. Die Krisen in Bayern und Württemberg zeigten, wie schwierig die innenpolitische Strategie zur Vollendung der deutschen Einheit zwischen 1868 und 1870 geworden war. Gerade die nationalliberalen Kräfte taten sich nun zunehmend schwer mit dem Aufkommen neuer politischer Massenbewegungen, die sich auf vorindustrielle, modernisierungsskeptische Kräfte und Mentalitäten stützten. Dies zeigte sich im Großherzogtum Baden, wo die Liberalen die Regierung stellten und Zweifel aufkamen, ob sie mit ihren wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Konzepten den neuen Aufgaben und dem zunehmenden Mitgestaltungswillen der Gesellschaft gewachsen waren. Die soziale Basis des Liberalismus begann Ende der sechziger Jahre bereits deutlich zu bröckeln. Die Träger der parlamentarischen Ideen hatten Probleme bei ihrer Umsetzung in die Praxis. These GALL: Das liberale Regierungsexperiment in Baden ist weitgehend gescheitert. (Lothar GALL, Der Liberalismus als regierende Partei. Das Großherzogtum Baden zwischen Restauration und Reichsgründung. Wiesbaden 1968). 9