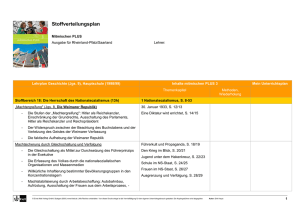

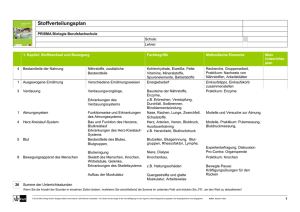

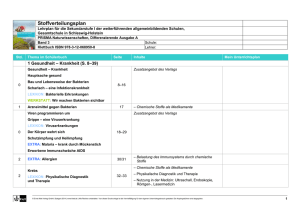

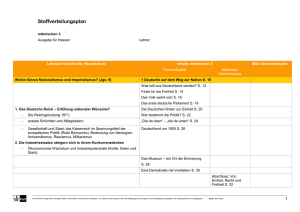

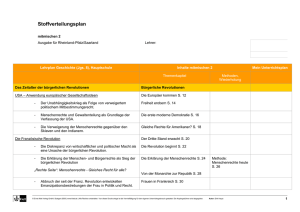

Stoffverteilungsplan PRISMA Biologie 2 Ausgabe A

Werbung

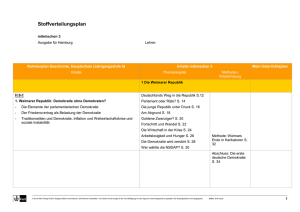

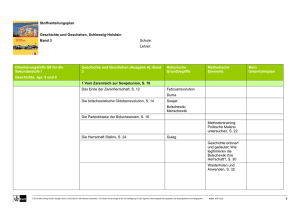

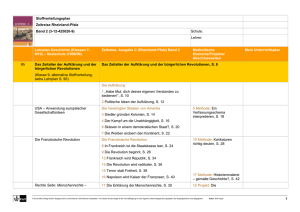

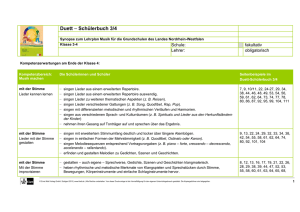

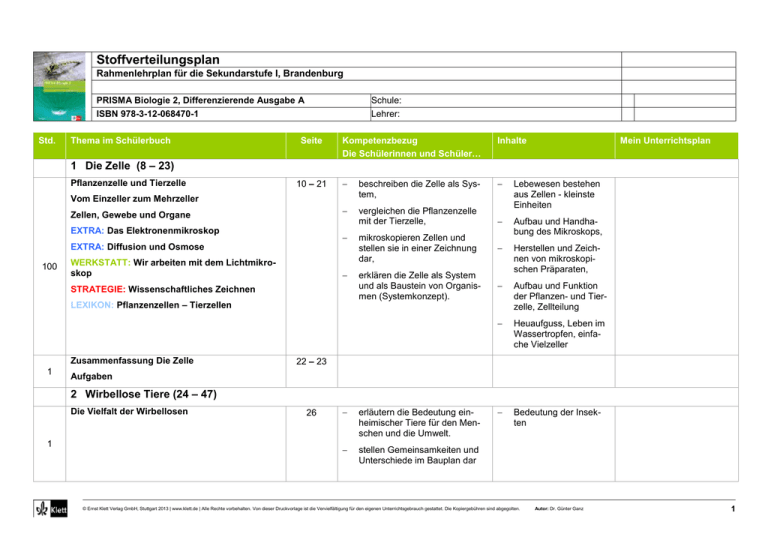

Stoffverteilungsplan Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I, Brandenburg PRISMA Biologie 2, Differenzierende Ausgabe A ISBN 978-3-12-068470-1 Std. Thema im Schülerbuch 0 1 Die Zelle (8 – 23) Pflanzenzelle und Tierzelle Schule: Lehrer: Seite 10 – 21 Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… Inhalte beschreiben die Zelle als System, vergleichen die Pflanzenzelle mit der Tierzelle, Lebewesen bestehen aus Zellen - kleinste Einheiten mikroskopieren Zellen und stellen sie in einer Zeichnung dar, Aufbau und Handhabung des Mikroskops, erklären die Zelle als System und als Baustein von Organismen (Systemkonzept). Herstellen und Zeichnen von mikroskopischen Präparaten, Aufbau und Funktion der Pflanzen- und Tierzelle, Zellteilung Heuaufguss, Leben im Wassertropfen, einfache Vielzeller Bedeutung der Insekten Vom Einzeller zum Mehrzeller Zellen, Gewebe und Organe EXTRA: Das Elektronenmikroskop EXTRA: Diffusion und Osmose 100 WERKSTATT: Wir arbeiten mit dem Lichtmikroskop STRATEGIE: Wissenschaftliches Zeichnen LEXIKON: Pflanzenzellen – Tierzellen Zusammenfassung Die Zelle 1 0 22 – 23 Aufgaben 2 Wirbellose Tiere (24 – 47) Die Vielfalt der Wirbellosen 1 Mein Unterrichtsplan 26 erläutern die Bedeutung einheimischer Tiere für den Menschen und die Umwelt. stellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bauplan dar © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 1 Std. Thema im Schülerbuch Regenwürmer sind nützlich Seite 27 – 28 WERKSTATT: Beobachtungen am Regenwurm 2 Die Weinbergschnecke 29 1 Schmetterlinge sind Insekten 30 – 31 Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… beschreiben Organsysteme und deren Angepasstheit, führen einfache Experimente nach Anleitung durch und protokollieren die Ergebnisse, Inhalte erläutern die Bedeutung einheimischer Tiere für den Menschen und die Umwelt ordnen Weichtiere anhand ihrer Körpermerkmale sachgerecht in Klassen, stellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bauplan dar, beobachten Organismen und geben ihre Beobachtungen wieder stellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bauplan von Organismen dar, ordnen typische Gliederfüßer anhand ihrer Körpermerkmale sachgerecht in Klassen, beschreiben Abwandlungen des Grundbauplans, ermitteln mithilfe einfacher Bestimmungshilfen einheimische Arten, beschreiben Verhaltensweisen sachgerecht. beschreiben Abwandlungen des Grundbauplans, ermitteln mithilfe einfacher Bestimmungshilfen, 2 Aus dem Leben der Honigbiene 32 – 45 Das wilde Haustier Honigbiene EXTRA: Die Honigbiene in Gefahr EXTRA: Die Mundwerkzeuge der Insekten einheimische Arten, beschrei- Mein Unterrichtsplan Bau und Lebensweise des Regenwurms, Fortbewegung des Regenwurms, Experimente mit dem Regenwurm Weichtiere Experimente mit Schnecken (z. B. Fortbewegung), Bestimmungsübungen bei Schnecken, Artenkenntnis Gliederfüßer - kleine Tiere mit großer Bedeutung Honigbiene als Haustier, Simulation des Bienentanzes oder des Farbensehens © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 2 Std. Thema im Schülerbuch Seite WERKSTATT: Insekten brauchen unsere Hilfe STRATEGIE: Beobachten will gelernt sein 11 Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… ben Verhaltensweisen sachgerecht, LEXIKON: Von gelbschwarzen Insekten Keine Angst vor Spinnen! EXTRA: Jagen ohne Netz STRATEGIE: Vom Plan bis zum Experiment WERKSTATT: Experimente mit Asseln Zusammenfassung Wirbellose Tiere 0 ordnen typische Gliederfüßer anhand ihrer Körpermerkmale sachgerecht in Klassen, beschreiben Abwandlungen des Grundbauplans, ermitteln mithilfe einfacher Bestimmungshilfen einheimische Arten, beschreiben Verhaltensweisen sachgerecht. ermitteln die Funktion von Organismen im Ökosystem. analysieren die Funktion von Organismen im Ökosystem. beschreiben die zeitliche Veränderung eines Ökosystems, begründen die Veränderungen in Ökosystemen. Wirbellose im Überblick 1 stellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bauplan von Organismen dar, Inhalte Mein Unterrichtsplan Insektenflug, staatenbildende Insekten, Bedeutung der Insekten, Schädlingsbekämpfung Experimente mit Asseln, Bionik Spinne (Netzbau, Beutefang, Verdauung) Lebensräume und ihre Bewohner - vielfältige Wechselwirkungen 46 – 47 Aufgaben 3 Ökosystem Wald (48 – 93) Ein Land – viele Lebensräume 50 – 51 2 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 3 Std. Thema im Schülerbuch Wälder sind verschieden Seite 52 – 56 Artenreiche und artenarme Wälder Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… ermitteln die Funktion von Organismen im Ökosystem, Nadelbäume 5 EXTRA: Der Lichteinfall verändert sich 57 – 59 60 – 61 beschreiben und begründen Wechselwirkungen zwischen biotischen und abiotischen Faktoren wenden Schritte aus dem naturwissenschaftlichen Weg der Erkenntnisgewinnung an, werten Quellen zielgerichtet aus und verarbeiten diese unter Anwendung verschiedener Techniken und Methoden adressaten- und situationsgerecht, ermitteln mithilfe einfacher Bestimmungshilfen einheimische Arten und erkennen diese wieder 2 veranschaulichen gewonnene Daten untersuchen mit einfachen Verfahren unbelebte und belebte Faktoren und veranschaulichen gewonnene Daten, WERKSTATT: Wir untersuchen Boden Der Baumstamm untersuchen mit einfachen Verfahren unbelebte und belebte Faktoren und Auf den Boden kommt es an 2 analysieren einfache Wechselwirkungen zwischen Organismen, Inhalte Mein Unterrichtsplan Lebensräume und ihre Bewohner - vielfältige Wechselwirkungen, Eingriffe des Menschen und Naturschutz, Exkursion, Bestimmungsübungen, Artenkenntnis, Wirbeltiere, Laubgehölze und Nadelgehölze im Vergleich Lichtmessung und Temperaturmessung im Wald Baumsteckbriefe, Aufbau eines Baumstammes, Stofftransport, Harz, Bernstein, Lignin, Cellulose Jahresringe, Dendrochronologie, Baumstamm als Biotop, Totholz als Biotop, Produkte aus Holz © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 4 Std. Thema im Schülerbuch Der Aufbau eines Laubblatts Seite Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… analysieren komplexe biologische Materialien, stellen den Zusammenhang zwischen Strukturen und Funktion anhand von verschiedenen Bespielen her, beurteilen wirtschaftliches Handeln unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit stellen Fotosynthese und Zellatmung als Prinzipien der Energieversorgung dar, Inhalte erläutern die Bedeutung der Pflanze für den Energiefluss in Ökosystemen, veranschaulichen Daten messbarer Größen mit sprachlichen, mathematischen oder bildlichen Gestaltungsmitteln ggf. unter Nutzung des Computers, erläutern die Bilanzgleichung der Fotosynthese 68 – 69 70 – 73 62 – 67 Die Fotosynthese Zellen „atmen“ EXTRA: Vergleich Laub- und Nadelblatt 5 WERKSTATT: Versuche zur Fotosynthese Farne – Pflanzen ohne Blüten 2 Moose speichern Wasser Pilze – weder Tiere noch Pflanzen EXTRA: Symbiosen – Partner für´s Leben 3 Mein Unterrichtsplan (Baumaterial, Möbel, Musikinstrumente, Papier), nachhaltige Holzwirtschaft, Gefährdung und Schutz des tropischen Regenwaldes Stoffkreislauf, Energiefluss Wortgleichungen der Fotosynthese und Atmung Erkennen einheimische Tierund Pflanzenarten der Schulumgebung Moose, Pilze, Farne, Symbiose Erkennen einheimische Pilzarten Moose, Pilze Symbiose untersuchen mit einfachen Verfahren unbelebte und belebte Faktoren und veranschaulichen gewonnene Daten. Untersuchung der Laubstreu STRATEGIE: Internetrecherche LEXIKON: Pilze – essbar oder giftig? Der Waldboden lebt 2 WERKSTATT: Wir untersuchen Laubstreu 74 – 75 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 5 Std. Thema im Schülerbuch Ameisen – gemeinsam sind sie stark Seite 76 – 77 2 Nahrungsbeziehungen im Wald 78 – 83 Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… ordnen typische Gliederfüßer anhand ihrer Körpermerkmale sachgerecht, 84 – 86 analysieren einfache Wechselwirkungen zwischen Organismen, Nahrungsbeziehungen, Stoffkreislauf, Energiefluss, erkennen einheimische Tierund Pflanzenarten der Schulumgebung, Wortgleichungen der Fotosynthese und Atmung, Verhalten, beobachten und beschreiben Verhaltensweisen sachgerecht. Eingriffe des Menschen und Naturschutz, Erklären Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Lebensraum Exkursion, Bestimmungsübungen, Artenkenntnis, Wirbeltiere beschreiben und beurteilen Ökosysteme unter den Aspekten der Naturerhaltung sowie der Eingriffe und Nutzung durch den Menschen, Eingriffe des Menschen und Naturschutz, Exkursion beschreiben und begründen Veränderungen in Ökosystemen (z. B. Jahreszeiten, Klimaveränderungen diskutieren Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit, Eingriffe des Menschen und Naturschutz, erklären Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Lebensraum, Holz, Früchte, tropischer Regenwald, nachwachsende Roh- LEXIKON: Arbeiten im Wald 3 EXTRA: Der tropische Regenwald 2 87 – 91 Staatenbildende Insekten, Bedeutung der Insekten, Schädlingsbekämpfung EXTRA: Das biologische Gleichgewicht Die Nutzung des Waldes beobachten und beschreiben Verhaltensweisen sachgerecht Stoffkreisläufe 5 Mein Unterrichtsplan Lebewesen bilden ökologische Nischen Die Nahrungspyramide Inhalte beschreiben und begründen © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 6 Std. Thema im Schülerbuch Zusammenfassung Ökosystem Wald 1 0 Seite Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… Veränderungen in Ökosystemen beurteilen wirtschaftliches Handeln unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, erläutern die Bedeutung der Pflanze für den Energiefluss in Ökosystemen, ermitteln die Funktion von Organismen im Ökosystem, beschreiben und analysieren einfache Wechselwirkungen zwischen Organismen sowie zwischen Organismen und ihrem Lebensraum ermitteln die Funktion von Organismen im Ökosystem. beschreiben und analysieren einfache Wechselwirkungen zwischen Organismen sowie zwischen Organismen und ihrem Lebensraum beschreiben und analysieren einfache Wechselwirkungen zwischen Organismen sowie zwischen Organismen und ihrem Lebensraum erklären Wechselwirkungen Inhalte Mein Unterrichtsplan stoffe 92 – 93 Aufgaben 4 Ökosystem Stadt (94 – 113) Leben in der Stadt 96 – 101 Vielfalt in der Stadt Die Stadt – ein „heißes Pflaster“ 6 Bäume in der Stadt 102 – 103 WERKSTATT: Abiotische Faktoren in der Stadt 2 Lebensräume und ihre Bewohner vielfältige Wechselwirkungen © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 7 Std. Thema im Schülerbuch Tiere und Pflanzen als Kulturfolger Seite 104 – 109 Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… zwischen biotischen und abiotischen Faktoren. untersuchen mit einfachen Verfahren unbelebte und belebte Faktoren beschreiben und beurteilen Ökosysteme unter den Aspekten der Naturerhaltung sowie der Eingriffe und Nutzung durch den Menschen Eingriffe des Menschen und Naturschutz, Exkursion, Bestimmungsübungen, Artenkenntnis, Wirbeltiere untersuchen ausgewählte Aspekte eines Ökosystems in zeitlicher Veränderung erklären Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Lebensraum, bestimmen Tiere und Pflanzen unter besonderer Berücksichtigung der Klassen der Wirbeltiere, der Gliedertiere und häufiger Pflanzenfamilien Gliedertiere, Grundbauplan der Pflanze, häufige Pflanzenfamilien Wirbeltiere Nahrungsbeziehungen Stoffkreislauf, Energiefluss Eingriffe des Menschen und Naturschutz Exkursion Bestimmungsübungen, Artenkenntnis, Wirbeltiere häufige Pflanzenfamilien EXTRA: Taubenplage in der Stadt STRATEGIE: Die Umfrage: Ihre Meinung bitte! 5 Nahrungsbeziehungen in der Stadt EXTRA: Stadtgeschichten 1 110 – 111 Mein Unterrichtsplan „Neubürger“ in der Stadt LEXIKON: Neophyten und Neozoen Inhalte ermitteln die Funktion von Organismen im Ökosystem, analysieren einfache Wechselwirkungen zwischen Organismen © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 8 Std. 1 0 Thema im Schülerbuch Zusammenfassung: Ökosystem Stadt Seite Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… Inhalte 112 – 113 Aufgaben 5 Ökosystem Gewässer (114 – 151) Lebensraum Gewässer 116 – 117 ermitteln die Funktion von Organismen im Ökosystem Lebensräume und ihre Bewohner - vielfältige Wechselwirkungen Pflanzen am und im See 118 – 120 untersuchen mit einfachen Verfahren unbelebte und belebte Faktoren und veranschaulichen gewonnene Daten Grundbauplan der Pflanze häufige Pflanzenfamilien 2 WERKSTATT: Angepasstheiten bei Seerosen untersuchen mit geeigneten qualifizierenden oder quantifizierenden Verfahren abiotische und biotische Faktoren. analysieren einfache Wechselwirkungen zwischen Organismen Nahrungsbeziehungen Stoffkreislauf, Energiefluss präsentieren Inhalte und Untersuchungsergebnisse anhand selbstständig erstellter Materialien sachgerecht, situationsgerecht und adressatengerecht Bestimmungsübungen Artenkenntnis Gliedertiere analysieren einfache Wechselwirkungen zwischen Organismen Nahrungsbeziehungen Stoffkreislauf, Energiefluss bestimmen Tiere und Pflanzen unter besonderer Berücksichtigung der Klassen der Wirbeltie- Bestimmungsübungen, 3 Leben im freien Wasser 2 121 – 123 Der Wasserfloh EXTRA: Tiere auf Tauchstation Libellen – schillernde Jäger 124 – 127 STRATEGIE: Präsentieren mit Laptop und Beamer 4 Nahrungsbeziehungen im See 128 – 133 Ökologische Nischen der Wasservögel 5 Mein Unterrichtsplan EXTRA: Der See im Jahresverlauf © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 9 Std. Thema im Schülerbuch Die Belastung von Gewässern Seite 134 – 135 Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… re, der Gliedertiere und häufiger Pflanzenfamilien Inhalte Revierbildung bei Vögeln Gewässer in Not Eingriffe des Menschen und Naturschutz Jahresrhythmen bei Pflanzen und Tieren, klimatische Veränderungen im Jahresverlauf und deren Ursachen, Bestimmungsübungen Exkursionen Freilanduntersuchungen Temperaturmessung Angepasstheit an das Leben im Wasser (z. B. Schweben, Stromlinienform) Analyse und Gütebestimmung (Zeigerorganismen), Wasserkreislauf, Verschmutzung Selbstreinigung, Exkursion (z. B. Klärwerk, 2 Der Bach – ein Fließgewässer 136 – 139 erklären Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Lebensraum untersuchen mit einfachen Verfahren unbelebte und belebte Faktoren und veranschaulichen gewonnene Daten beschreiben und begründen Wechselwirkungen zwischen biotischen und abiotischen Faktoren WERKSTATT: Wir untersuchen einen Bach 4 Selbstreinigung und Gewässergüte Kläranlagen reinigen Abwässer 4 140 – 143 untersuchen mit einfachen Verfahren unbelebte und belebte Faktoren und veranschaulichen gewonnene Daten untersuchen mit geeigneten qualifizierenden oder quantifizierenden Verfahren abiotische und biotische Faktoren diskutieren Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit Mein Unterrichtsplan Artenkenntnis © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 10 Std. Thema im Schülerbuch Seite Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… Inhalte Mein Unterrichtsplan Wasserwerk, Mineralwasserabfüllung Gewässer) Leben im Wattenmeer beschreiben und begründen Veränderungen in Ökosystemen (z. B. Jahreszeiten, Klimaveränderungen, Mahd) Limnisches oder terrestrisches Ökosystem, funktionale Gliederung unterscheiden zwischen Nährund Wirkstoffen und ordnen Lebensmittel den Nährstoffgruppen zu Ernährung und Verdauung Nährstoffe und Wirkstoffe weisen Kohlenstoffhydrate, Fette oder Eiweiße mit einfachen Experimenten nach Nachweis einzelner Nährstoffe Ernährung und Verdauung Basis unserer Energieversorgung Energiebedarf, Energieverbrauch begründen die Notwendigkeit einer gesunden Ernährung und erläutern Folgen einer ungesunden Ernährung gesunde Ernährung Essgewohnheiten, gesundes Frühstück beschreiben den Weg der Nahrung durch den Körper und de- Verdauungsorgane, Verdauungsenzyme Lebewesen im Watt und auf den Salzwiesen 4 Das Meer ist gefährdet 144 – 149 EXTRA: Nationalpark Wattenmeer EXTRA: Salzwiesen Zusammenfassung Ökosystem Gewässer 1 0 150 – 151 Aufgaben 6 Stoffwechsel (152 – 193) Kohlenhydrate liefern Energie 154 – 163 Fette – (ge)wichtige Nährstoffe Eiweiße – ohne sie geht es nicht Vitamine & Co – starke Fitmacher 8 WERKSTATT: Wie weist man Nährstoffe nach? EXTRA: Wasser – mit und ohne Salz EXTRA: Den Zusatzstoffen auf der Spur Nahrung – verpackte Energie Ernährung – so oder so ... 164 – 165 EXTRA: Fast Food – Slow Food – Whole Food? 1 6 Die Verdauung beginnt im Mund Der Magen – ein kräftiger Muskel © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 11 Std. Thema im Schülerbuch Verdauungsvorgänge im Dünndarm Seite 166 – 171 Endstation Dickdarm Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… finieren den Begriff Verdauung wenden Schritte aus dem experimentellen Weg der Erkenntnisgewinnung an (Hypothesenbildung, Planung und Durchführung von Experimenten und Auswertung) beschreiben den Weg der Atemluft durch den Körper beobachten die Atembewegung in Ruhe und bei Anstrengung und beschreiben die Unterschiede WERKSTATT: Versuche zur Verdauung Unser Atmungssystem WERKSTATT: Versuche zur Atmung STRATEGIE: Basiskonzepte nutzen 12 Atmung Atmungsorgane, Atembewegung, Zusammensetzung der Einund Ausatemluft, Gasaustausch weisen unterschiedliche Kohlenstoffdioxidgehalte in der Einatem- und Ausatemluft nach äußere und innere Atmung, Atemstillstand, Rauchen ermitteln die Vitalkapazität der Lunge unterscheiden zwischen Brustund Bauchatmung Luftschadstoffe, Atemwegserkrankungen, Lungenvolumina Lungenpräparation Gesunderhaltung der Atmungsorgane, Atemübungen erklären die Steigerung der Atemfrequenz bei körperlicher Belastung beschreiben den Gasaustausch am Lungenbläschen erläutern den Atmungsmechanismus mit Hilfe eines Funktionsmodells beschreiben die Funktion des Herzens Blut und Kreislauf - Weg durch den Körper beschreiben die Aufgaben des Blutes und unterscheiden Blut- Bau und Funktion des Blut – ein besonderer Saft Die Blutgerinnung Mein Unterrichtsplan 172 – 175 4 Herz und Blutgefäßsystem Inhalte © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 12 Std. Thema im Schülerbuch Die Blutgruppen Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… gruppen Retten, helfen, pflegen verwenden ein schematisches Modell zur Erklärung der Antigen-Antikörperreaktion (AB0-System, SchlüsselSchloss-Prinzip) beschreiben den Weg der Blutzellen durch den menschlichen Körper Macht Wohlstand krank? Seite 176 – 191 Das Lymphsystem Die Nieren – Kläranlage im Körper WERKSTATT: Im Blutlabor EXTRA: Puls und Blutdruck EXTRA: Entdeckung der Blutgruppen EXTRA: Blutspende – Organspende 0 Zusammenfassung Stoffwechsel Herzens, Blutgefäße, Blutkreislauf, HerzKreislauf- Erkrankungen und Maßnahmen der Vorbeugung Blut, AB0-System Lage der Nieren, Bau und Funktion der Niere Ausscheidungsorgan Niere entwickeln Maßnahmen zur Gesunderhaltung des HerzKreislauf-Systems, beschreiben die Lage der Nieren erklären anhand einer Schemazeichnung zum Bau der Niere die Filtration des Blutes und die Harnbildung als Funktionen der Nieren beurteilen die Gefährlichkeit von Mikroorganismen Abwehr von Infektionskrankheiten - wenden Schritte aus dem naturwissenschaftlichen Weg der Erkenntnisgewinnung an vielseitig und variabel Hepatitis, Grippe, Epidemien mikrobiologische Experimente, Reisevorbereitungen (Internetrecherche: Tropeninstitut, Ein- 192 – 193 Aufgaben 7 Gesundheit – Krankheit (194 – 237) Hauptsache gesund Scharlach – eine Infektionskrankheit 196 – 209 Bau und Lebensweise der Bakterien 12 Mein Unterrichtsplan LEXIKON: Herz und Kreislauf auf dem Prüfstand 1 Inhalte Arzneimittel gegen Bakterien Viren lassen leben Grippe – eine Viruserkrankung WERKSTATT: Wir machen Bakterien sichtbar planen einfache Experimente mit Mikroorganismen unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen führen die Experimente durch © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 13 Std. Thema im Schülerbuch Seite Inhalte EXTRA: Hepatitis B Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… und werten sie aus EXTRA: Epidemien und Pandemien Experimente mit Nähragar Entdeckung des Penicillins Einsatz von Antibiotika, Bakterien als Krankheitserreger, Bakterien im Darm Vergleich Viren / Bakterien Gesundheit und Gesunderhaltung, Infektionskrankheiten (durch Viren, Prokaryonten und Eukaryonten) Epidemien und Pandemien Grundlagen der Immunabwehr, aktive und passive Immunisierung Recherche zu meistverkauften Arzneimitteln Bestandteile des Immunsystems, Impfungen, Krankheitserreger, Ansteckung, Verlauf, AIDS LEXIKON: Viruserkrankungen LEXIKON: Bakterielle Erkrankungen Das Abwehrsystem unseres Körpers Aktive und passive Immunisierung Erworbene Immunschwäche AIDS 210 – 223 benennen die wesentlichen Elemente einer Abwehrreaktion zeigen Infektionswege auf und bewerten Infektionsrisiken (z.B. AIDS) nutzen idealtypische Darstellungen, Schemazeichnungen und Symbolsprache zur Veranschaulichung der Immunreaktion Allergien Parasiten übertragen Krankheiten Heilmittel und Heilmethoden Stress meiden – gesund bleiben EXTRA: Krebs 12 beurteilen die eigene Lebensweise und eigenes Handeln hinsichtlich der Gesunderhaltung erstellen idealtypische Darstellungen, Schemazeichnungen, Diagramme und Symbolsprache zur Veranschaulichung der Immunreaktion begründen die Notwendigkeit von Schutzimpfungen (z. B. Tetanus) vergleichen aktive und passive Immunisierung wenden das Basiskonzept Struktur und Funktion (Schlüs- Mein Unterrichtsplan reisebestimmungen) © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 14 Std. Thema im Schülerbuch Wege in die Sucht Seite 224 – 235 Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… sel-Schloss-Prinzip) zur Erklärung der Antigen-AntikörperReaktion an Inhalte vergleichen die Wirkung verschiedener Drogen analysieren die Entwicklung einer Sucht an einem Fallbeispiel legale Drogen (Alkohol und Nikotin): Auswirkungen auf Körper und Psyche, Suchtprävention, Fallbeispiele, Wege aus der Sucht erläutern die Kennzeichen einer Sucht recherchieren Hilfseinrichtungen reflektieren die eigene Lebensführung illegale Drogen: Cannabis, Nutzung von PC und TV, suchtpräventive Übungen, Medikamentensucht, Spielsucht, Designerdrogen, Essstörungen beschreiben körperliche und seelische Veränderungen Freundschaften stellen geschlechtertypisches Verhalten in einem Rollenspiel dar und setzen sich kritisch damit auseinander körperliche und seelische Veränderungen Menstruation, Pollution Östrogen, Testosteron Geschlechterrolle, Rollenspiel Alkohol – ein Genussmittel? Rauchen Eine Pille – und man fühlt sich wohl? Zu dick – zu dünn 11 Süchtig nach dem Computer Schutz vor der Sucht Wo du Rat und Hilfe bekommst EXTRA: Legale und illegale Drogen STRATEGIE: Diskutieren – aber wie? 1 0 Zusammenfassung Gesundheit - Krankheit 236 – 237 Aufgaben 8 Willst du mit mir gehen? (238 – 257) Erste Freundschaften und Konflikte 240 1 241 – 242 Sexualität 2 Mein Unterrichtsplan LEXIKON: Verschiedene Arten von Sexualität beschreiben die Funktionen der Sexualität Pubertät - ich verändere mich vergleichen verschiedene Formen von Sexualität und Partnerschaft reflektieren und be- Bau und Funktion der Geschlechtsorgane Sexualität und sexuelle © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 15 Std. Thema im Schülerbuch Seite Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… werten wichtige Verhaltensmuster in der Pubertät Sexualhormone 243 – 245 erklären die Wirkung von Sexualhormonen in einfacher Weise 3 vergleichen die Wirkung der Sexualhormone und erläutern ihr Zusammenspiel Hygiene und Geschlechtskrankheiten hetero- und homosexuelle Beziehungen, sexuelle Praktiken und Empfindungen Transsexualität Prostitution, Pornografie Geschlechtsumwandlung Körperliche und seelische Veränderungen Menstruation, Pollution, Östrogen, Testosteron Geschlechterrolle, Rollenspiel Hygiene, Schutz vor Geschlechtskrankheiten, Empfängnisregelung erläutern Methoden zur Empfängnisregelung sowie deren Vor- und Nachteile ordnen Methoden der Empfängnisregelung verschiedenen Lebenssituationen zu erläutern Möglichkeiten, sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen 249 – 251 erläutern Möglichkeiten, sich und andere vor sexuellen Übergriffen zu schützen sexueller Missbrauch 252 – 255 stellen die Individualentwicklung des Menschen von der Ei- und Samenzelle, Befruchtung, Keimes- LEXIKON: Methoden zur Empfängnisverhütung 3 1 246 – 248 Verantwortung in der Sexualität „Nein!“ heißt Nein! Mein Unterrichtsplan Orientierung diskutieren verschiedene Formen von Sexualität und Partnerschaft Der Menstruationszyklus Inhalte EXTRA: Gefahren im Internet EXTRA: HPV – ein Virus verursacht Krebs 4 Ein Kind entsteht © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 16 Std. Thema im Schülerbuch Seite STRATEGIE: Kompetent bewerten und entscheiden Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… Zygote bis zum Tod dar 0 Zusammenfassung Willst du mit mir gehen? entwicklung, Schwangerschaft, Vorsorgeuntersuchungen Schwangerschaftsabbruch, Geburt, Säugling und Kleinkind, Erwachsenwerden Lebensabschnitte, Einfluss von Drogen erläutern den Zusammenhang zwischen Aufbau und Funktion von Auge oder Ohr Sinneswahrnehmung Informationen aus der Umwelt führen einfache Experimente nach Anleitung durch planen Experimente selbstständig und führen diese durch, Aufbau und Funktion des Auges oder des Ohres erläutern ausgewählte Funktionsstörungen der Wahrnehmungsorgane und ihre Ursachen (z. B. Fehlsichtigkeit) Experimente zur Sinneswahrnehmung Wirkung von Belastungen auf ein Sinnesorgan Farbensehen, optische Täuschungen, räumliches Sehen, Gesichtsfeldbestimmung Kontaktlinsen, Test auf Farbsehtüchtigkeit Präparation eines Tier- beurteilen die Wirkung von Rauschmitteln oder Medikamenten in verschiedenen Entwicklungsstadien des Embryos/Fetus 256 – 257 Aufgaben 9 Sinne – Nerven – Hormone (258 – 299) Auge und Sehen 260 – 273 Über kurz oder lang Augenfehler Das Sehen WERKSTATT: Versuche zum Sehen Das Gehör Wie bitte? 12 Mein Unterrichtsplan 1 begründen die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft Inhalte WERKSTATT: Gehör und Lärm EXTRA: Immer im Gleichgewicht? EXTRA: Augenoptiker und Hörgeräteakustiker wenden Schritte aus dem experimentellen Weg der Erkenntnisgewinnung an (Hypothesenbildung, Planung und Durchführung von Experimenten und Auswertung) © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 17 Std. Thema im Schülerbuch Seite Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… Inhalte Mein Unterrichtsplan auges Geruch und Geschmack 274 – 277 reflektieren das eigene Verhalten in Bezug auf die Gesunderhaltung der Sinnesorgane Geruchstest und Hörtest, Tastsinn und Geschmackssinn wenden Schritte aus dem experimentellen Weg der Erkenntnisgewinnung an Manipulation durch Düfte Sinnesleistungen bei Tieren Experimente zur Sinneswahrnehmung 4 Die Haut 278 – 279 (Hypothesenbildung, Planung und Durchführung von Experimenten und Auswertung) beschreiben Aufbau und Funktion der Haut Haut - nicht nur ein Sinnesorgan erklären die Gefahren hoher UV-Strahlung für die Gesundheit Aufbau und Funktion der Haut Sonnenbrand und Sonnenschutz, Experimente Hygiene Wärmeregulation über die Haut (z. B. Sauna) Hauterkrankungen, Blindenschrift Veränderungen der Haut im Alter Nervensystem und Gehirn 2 Schutz der Sinnesorgane 280 – 281 2 10 Das Nervensystem Nervenzellen 282 – 293 Grauer und Grüner Star, Geruchs- und Hörtest WERKSTATT: Riechen und Schmecken STRATEGIE: Recherchieren und Zitieren erklären die Gefahren hoher UV-Strahlung für die Gesundheit erkennen und begründen die Notwendigkeit des Schutzes vor hoher UV-Strahlung erklären das Reiz-ReaktionsSchema anhand eines konkre- © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 18 Std. Thema im Schülerbuch Seite Nervenzellen stehen in Kontakt Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… ten Beispiels Das Gehirn Das Gehirn – Arbeitsteilung im Kopf Datenautobahn Rückenmark Das vegetative Nervensystem EXTRA: Sinne und Gehirn arbeiten zusammen EXTRA: Modellvorstellung des Gedächtnisses erklären Grundzüge des Nerven- und Hormonsystems als sich ergänzende Systeme der Informationsübermittlung erklären das Zusammenspiel zwischen Sinnesorgan, Nervensystem und Muskelbewegung an einem Beispiel LEXIKON: Synapsengifte 294 – 297 führen einfache Experimente zu Reflexen durch und werten diese aus erschließen die Wirkung von Drogen/Medikamenten auf die Informationsübermittlung formulieren Grundlagen eines Regelkreismodells und wenden ihre Kenntnisse auf die Blutzuckerregulation an kennen verschiedene Hormondrüsen und erläutern die Wirkung der ausgeschütteten Hormone auf den menschlichen Körper Blutzuckerspiegel Diabetes 4 wenden das Basiskonzept Struktur und Funktion auf die Nervenzelle an, STRATEGIE: Gedächtnistraining Hormone – Botenstoffe im Körper beschreiben den Aufbau des Nervensystems und des Gehirns im Überblick Inhalte Mein Unterrichtsplan Aufbau und Arbeitsteilung Reiz, Reaktion, Bau und Funktion der Nervenzelle Erregungsleitung, Gehirnaufbau Wirkung von Drogen, Lerntypen, Lernstrategien Rückenmark, Reflex vegetatives Nervensystem Gedächtnis Elektroenzephalogramm (EEG) Regelkreis Erkrankungen des Nervensystems (z. B. multiple Sklerose, Alzheimer), Querschnittslähmung Regelkreismodell, Hormondrüsen, Hormone und deren Wirkung, Blutzuckerregulation Ergänzungsmöglichkeiten: Schilddrüse, Hormonpräparate, Nebenniere, Diabetes melli- © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 19 Std. 1 0 Thema im Schülerbuch Zusammenfassung Sinne – Nerven – Hormone Seite Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… wenden die Grundlagen eines Regelkreismodells auf ein unbekanntes Beispiel an Inhalte tus, Stress vergleichen Nerven- und Hormonsystem als sich ergänzende Systeme der Informationsübermittlung beurteilen die Auswirkungen von Störungen des Hormonsystems auf den Organismus führen eine zielgerichtete Verhaltensbeobachtung durch (z. B. Schulhof, U-Bahn) Verhaltensbeobachtungen Ethogrammerstellung führen einfache Experimente zu Reflexen durch und werten diese aus Experimente genetisch bedingtes Verhalten (z. B. Reflexe) Verknüpfung zwischen genetisch bedingtem und erlerntem Verhalten Lernverhalten, Dressur Steuerung des Verhaltens biologischer Sinn von Verhaltensweisen Haltung und Pflege von 298 – 299 Aufgaben 10 Verhalten (S. 300 – 319) Immer gleiche Verhaltensweisen 302 – 307 Angeborenes Verhalten Wie Tiere lernen Prägung – Lernen wie von selbst Dressur und Ausbildung 6 Warum Bienen tanzen 308 – 311 wenden Schritte aus dem naturwissenschaftlichen Weg der Erkenntnisgewinnung an planen einfache Experimente (z. B. zu Reflexen), führen die Experimente durch und werten EXTRA: Digitale Bienenforschung 3 Mein Unterrichtsplan STRATEGIE: Daten erheben und auswerten © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 20 Std. Thema im Schülerbuch Menschliche Verhaltensweisen Seite 312 – 317 Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… sie aus Inhalte Kooperation Kommunikation Umgang mit Aggressionen EXTRA: Menschen leben in Gruppen 4 EXTRA: Leben unter Affen Tieren werten Quellen zielgerichtet aus und verarbeiten diese unter Anwendung verschiedener Techniken und Methoden adressaten- und situationsgerecht präsentieren biologische Inhalte und Untersuchungsergebnisse anhand selbstständig erstellter Materialien sachgerecht, situationsgerecht und adressatengerecht beobachten und beschreiben Verhaltensweisen sachgerecht und erklären deren Anpassungswert erarbeiten selbstständig Lösungsansätze zur Konfliktbewältigung Reflex, genetisch bedingte Verhaltensweisen führen Experimente zum Lernverhalten des Menschen durch und werten diese aus Lernverhalten, Aggression und Gewalt, Konfliktmanagement nonverbale Signale Instinktbegriff Mobbing Kooperation, Mimik und Gestik Angeborenes Verhalten Wie Menschen lernen veranschaulichen Daten messbarer Größen mit sprachlichen, mathematischen oder bildlichen Gestaltungsmitteln ggf. unter Nutzung des Computers Mein Unterrichtsplan © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 21 Std. 1 0 Thema im Schülerbuch Seite Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… Mein Unterrichtsplan Vernunft und Wille, Suchtverhalten Gehirn Menschenaffen, Exkursion in den Zoo oder Tierpark Chromosomenaufbau, Bau der DNA Zelluläre Grundlagen der Vererbung Teilung oder Vermehrung? som Klassische Genetik - WERKSTATT: DNA-Extraktion Regeln der Vererbung, EXTRA: Geschichte der Entdeckung der DNA Genbegriff Chromosomensatz des Menschen, Karyogramm Zusammenfassung Verhalten 318 – 319 Aufgaben 11 Genetik (320 – 349) Die Zelle – Baustein des Lebendigen 320 – 331 Der Zellkern und seine Bedeutung formulieren die Bedeutung der Zellteilung für Wachstum, Fortpflanzung und Vermehrung Die Chromosomen Aufbau der DNA Verdopplung der DNA 11 Inhalte WERKSTATT: Chromatin, Chromatid und Chromo- Die Mitose WERKSTATT: Versuch zur Mitose 332 – 334 erstellen ein Karyogramm und werten dieses aus Mitose, Meiose Mutation beschreiben die Phasen der Mitose und Meiose anhand von Abbildungen Ergänzungsmöglichkeiten: Trisomie stellen die Unterschiede der Chromosomenverteilung bei der Mitose und Meiose heraus 3 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 22 Std. Thema im Schülerbuch Von der DNA zum Organismus Seite 335 – 339 Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… ermitteln durch selbstständiges Vergleichen die Übereinstimmung der Vorgänge der zweiten Reifeteilung bei Meiose und der Kernteilung der Mitose Mein Unterrichtsplan erklären die Speicherung und Weitergabe genetischer Information unter Anwendung geeigneter Modelle erklären die Speicherung und Weitergabe genetischer Information unter Anwendung geeigneter Modelle Chromosomenaufbau, Bau der DNA Proteinbiosynthese arbeiten mögliche Fehler bei der Mitose und Meiose heraus und beurteilen ihre Bedeutung Genbegriff Chromosomensatz des Menschen, Karyogramm Mitose, Meiose Mutation stellen die Unterschiede der Chromosomenverteilung bei der Mitose und Meiose heraus Genbegriff Chromosomensatz des Menschen ermitteln durch selbstständiges Vergleichen die Übereinstimmung der Vorgänge der Karyogramm, Mitose und Zellteilung, Meiose Mutation zweiten Reifeteilung bei Meiose und der Kernteilung der Mitose Trisomie arbeiten mögliche Fehler bei der Mitose und Meiose heraus und beurteilen ihre Bedeutung Chromosomenaufbau Bau der DNA Proteinbiosynthese EXTRA: Proteine – Bausteine des Lebens 4 Inhalte Proteinbiosynthese: Transkription Proteinbiosynthese: Translation Mutation und Modifikation 340 – 341 2 Die Meiose – Bildung der Keimzellen 342 – 347 Vererbung des Geschlechts Fehler bei der Meiose EXTRA: Leben mit Behinderung 5 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 23 Std. 1 0 Thema im Schülerbuch Zusammenfassung Genetik Seite Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… Inhalte Klassische Genetik Regeln der Vererbung Vererbung beim Menschen Familienstammbäume, genetische Beratung Vererbung des Geschlechts, der Blutgruppen, des Rhesusfaktors, der Hautfarbe 348 – 349 Aufgaben 12 Angewandte Genetik (350 – 385) Die Vererbungslehre 352 – 365 Merkmale tauchen wieder auf Die Vererbung zweier Merkmale Der intermediäre Erbgang erstellen einfache Kreuzungsschemata verwenden die gängigen Symbole zur Erstellung von Stammbäumen werten einfache Familienstammbäume für eine genetische Beratung aus vollziehen die Vererbung der Blutgruppen und des Geschlechts nach Trisomie Bluterkrankheit erstellen Familienstammbäume und werten diese aus Zwillingsforschung sagen die möglichen Blutgruppen und die möglichen Geschlechter der Folgegeneration voraus pränatale Diagnostik autosomale und gonosomale Vererbung werten die Ergebnisse von Vaterschaftsuntersuchungen anhand der Blutgruppen aus reflektieren die Probleme beim Nachweis der Vaterschaft Phänotyp, Genotyp, Mendel´sche Regeln, dominant-rezessiver Erbgang, intermediärer Erbgang mono- und dihybrider Erbgang Modellversuche Wie der Vater, so der Sohn Vererbung von Krankheiten Eltern vererben ihre Blutgruppen EXTRA: Mendels Regeln gelten nicht immer EXTRA: Mit Fliegen zum Nobelpreis zeigen die Gültigkeit der Vererbungsregeln an einfachen Beispielen Die Rückkreuzung STRATEGIE: Stammbäume lesen und erstellen 12 Mein Unterrichtsplan begründen, warum Kinder nahe verwandter Personen häufiger genetisch bedingte Erkrankungen aufweisen © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 24 Std. Thema im Schülerbuch Erbregeln in der Pflanzen- und Tierzucht Seite 366 – 383 Biotechnik: Klonen Gentechnik Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… leiten Gesetzmäßigkeiten der Vererbung aus Kreuzungsergebnissen ab Inhalte Tier- und Pflanzenzüchtung früher und heute ermitteln den Vererbungsmodus anhand von Kreuzungsergebnissen Anwendung der Gentechnik Chance oder Gefahr? kennen Möglichkeiten der Gentechnik und formulieren ihren eigenen Standpunkt Rückkreuzung Genetischer Fingerabdruck erkennen, dass die Menschen mit ihrem Wissen und ihren Möglichkeiten verantwortungsvoll umgehen müssen genetisch veränderte Lebensmittel Gentechnik und Verantwortung Gentherapie Herstellung von Insulin Klonen Entstehung der Erde und des Lebens - wie alles begann Physikalische und chemische Evolution, Miller-Experiment, Übergangsformen Transgene Pflanzen Transgene Tiere Stammzellen – die Alleskönner? Gen-Ethik 16 EXTRA: Biotechnik bei der Züchtung EXTRA: Gen-Therapie beim Menschen 1 0 Zusammenfassung Angewandte Genetik 384 – 385 Aufgaben 13 Evolution (386 – 431) Urknall Wie alles begann Erdzeitalter 4 beschreiben und beurteilen Erkenntnisse und Methoden der Gentechnik in aktuellen Bezügen und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte Mein Unterrichtsplan 388 – 391 erläutern die Entwicklung des Lebens auf der Erde im Überblick © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 25 Std. Thema im Schülerbuch Zeugnisse vergangenen Lebens Seite 392 – 399 Auf Spurensuche in der Vergangenheit Belege für die Evolution Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… beschreiben die Voraussetzungen für die Entstehung des Lebens Inhalte Vom Einzeller zum Vielzeller Landgang der Pflanzen Der Landgang der Wirbeltiere beschreiben den Anpassungswert der Veränderungen der Wirbeltiere beim Übergang vom Wasser- zum Landleben leiten die Voraussetzungen für den Landgang der Tiere ab 8 Erklärungen für die Artenvielfalt 400 – 413 Auswertung und Rekonstruktion von Fossilfunden Fossilisation Altersbestimmung Übergangsformen Entwicklung des Lebens in verschiedenen Erdzeitaltern biologische Evolution Entwicklung vom Wasser- zum Landleben Evolutionstheorien und ihre Indizien Stammbaum der Wirbeltiere, Blütezeit und Aussterben der Dinosaurier, Fossilien begründen die stammesgeschichtliche Entwicklung anhand des Anpassungswertes System der Lebewesen, Zeitschnur, Fossilfälschungen Stammbaum der Wirbeltiere, der Pferde, der Rüsseltiere, der Samenpflanzen Fossilisation spielend verstehen EXTRA: Darwin – Ein Forscherleben Arten verändern sich beschreiben die stammesgeschichtliche Entwicklung der Wirbeltiere WERKSTATT: Mutation und Selektion – EXTRA: Vergangenes ist noch vorhanden Tiere mit alten Bauplänen Reptil, Vogel oder beides? Stammesentwicklung beschreiben die stammesgeschichtliche Entwicklung der Wirbeltiere Die Entwicklung des Pferdes 10 Evolutionsfaktoren Analoge und homologe Organe Mein Unterrichtsplan konstruieren einen Modellstammbaum EXTRA: So schrieb Darwin – ein Originaltext EXTRA: Moleküle liefern Belege für die Evolution © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 26 Std. Thema im Schülerbuch Menschenaffen Seite 414 – 429 Lucy – ein afrikanischer Südaffe Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… vergleichen Mensch und Menschenaffe Vorläufiger Stammbaum des Menschen Wie wir wurden, was wir sind Out of Africa Wie modern war der Neandertaler? Erfolgsmodell Mensch Vom Feuerstein zur Firewall 14 vergleichen und diskutieren mögliche Stammbäume des Menschen (Entwicklungskonzept) werten genetische Untersuchungsergebnisse zur Evolution des Menschen aus Inhalte Evolution des Menschen - auf der Suche nach unseren Vorfahren Menschenaffen, Schädelvergleich, Vorfahren des modernen Menschen, Rassebegriff, Zukunft des Menschen Werkzeugentwicklung, Kultur, Auswertung und Rekonstruktion von Fossilfunden Stammbaum der Primaten, Verwandtschaft des modernen Menschen, Ausbreitung des modernen Menschen, Eingriffe des Menschen in die Evolution Zoo-Exkursion EXTRA: Mit High-Tech in die Vergangenheit EXTRA: Gefährliche Gedanken: Sozialdarwinismus LEXIKON: Vorfahren des Menschen Zusammenfassung Evolution Mein Unterrichtsplan 430 – 431 Aufgaben 1 0 14 Mensch und Umwelt (432 – 453) Bevölkerungswachstum 434 – 443 Reicht das Essen für alle? 10 Das Wasser wird knapp Boden – unsere Lebensgrundlage Fossile Energie wird knapp © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 27 Std. Thema im Schülerbuch Die Energiewende Seite Kompetenzbezug Die Schülerinnen und Schüler… Inhalte Mein Unterrichtsplan 444 – 451 Auf der Erde wird es wärmer 7 Klimawandel Nachhaltigkeit EXTRA: Der ökologische Fußabdruck 1 Zusammenfassung Mensch und Umwelt 452 – 453 Aufgaben 443 Wenn Sie die Anzahl der Stunden in einzelnen Zeilen ändern, markieren Sie anschließend die Summe im untersten Feld und drücken Sie „F9“, um den Wert zu aktualisieren. © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Autor: Dr. Günter Ganz 28