Descartes' fünfte Meditation: Analyse der Existenz Gottes

Werbung

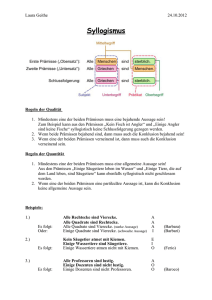

In seiner fünften Meditation über die Grundlagen der Philosophie sucht Descartes den Zustand des Zweifels zu überwinden und widmet sich der Frage, ob sich die Existenz Gottes beweisen lasse. Seine Ausgangsthese bejaht dies. Descartes erste Prämisse ist die Wahrheitsregel, die er in vorhergegangenen Meditationen aufstellte, und die besagt, dass alles, was er durch den Verstand erkennt als wahr ansehen dürfe. Die zweite implizierte ist die übliche Vorstellung, dass Gott ein wahrhaftiges, vollkommenes und gutes Wesen sei; und die dritte, dass Existenz eine vollkommene Eigenschaft sei. Daraus ergibt sich die logische Konklusion die Eigenschaft der Existenz sei untrennbar mit Gott verbunden. Die Argumentationsweise ist deduktiv und a priori. Um die Prämissen zu stützen bringt Descartes zwei Beispiele. Zum einen das eines Berges, der nicht ohne ein Tal existieren kann, sowie die Form eines Dreiecks, bei der die Summe der Innenwinkel immer 180° beträgt. Beides ist untrennbar miteinander verbunden, wie Gott und seine Existenz. Jede einzelne von Descartes Prämissen ist anzweifelbar, weswegen die Wahrheit der Konklusion nicht garantiert ist und das Argument zwar in sich schlüssig ist, aber nicht stichhaltig. Die erste Prämisse ist falsch, da Irren nicht ausgeschlossen ist und ohne gültigen Gottesbeweis Gott ein Täuscher sein könnte, was ebenfalls die zweite Prämisse widerlegt. Ein guter Gott ist also Voraussetzung für die Wahrheit der Prämissen, hier entsteht ein Zirkelschluss Die dritte Prämisse kritisierte bereits Kant, denn indem Descartes Existenz als etwas bestimmtes definiert, könnte man alles als wahr definieren.